福利厚生とは?|種類や具体例、導入するポイント、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説

「福利厚生について具体的に知りたい」

「企業が福利厚生を導入するメリット・デメリットは?」

これらの疑問を抱いている企業の担当者も多いことでしょう。

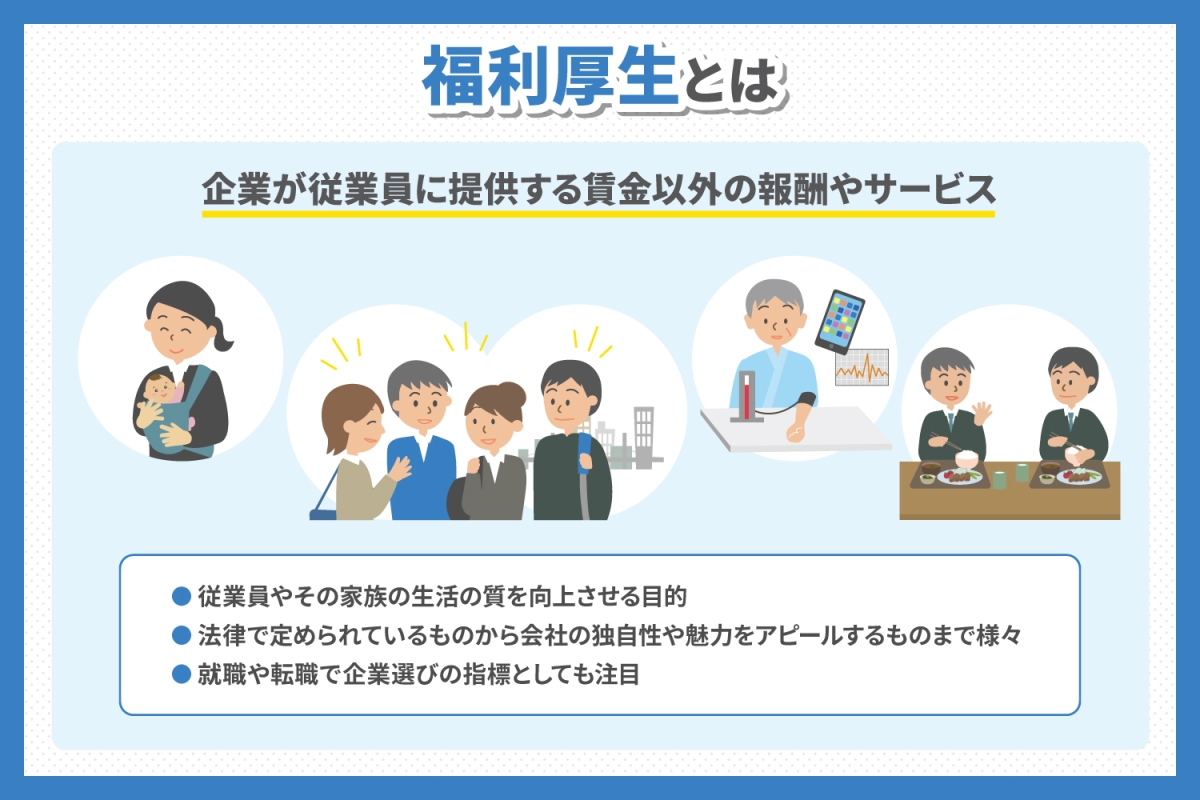

福利厚生とは、企業が従業員に支給する給与以外の待遇を指します。従業員の意欲向上や離職率の低下などを目的としており、生活スタイルの多様化にともなって、年々注目度が高まっています。しかし、福利厚生には企業にとってメリットばかりではなく、いくつかの注意点も存在します。

本記事では、福利厚生の内容や種類を徹底解説し、メリット・デメリットや導入する際のポイントについても紹介します。福利厚生の導入を検討している企業の担当者は必見です。

目次

1.福利厚生とは?簡単にご紹介

福利厚生とは、労働基準法で定められている従業員に対する待遇の一つです。[注1] 労働に対する報酬以外に、企業が従業員とその家族に提供する福祉向上のためのサービスと言えます。主な内容は、以下のような給与や賞与以外の報酬を指します。

- 各種保険

- 児童手当

- 通勤手当

- 住宅・家賃補助

- 従業員の健康管理に対する補助

- 冠婚葬祭に関する補助

- スキルアップ補助

福利厚生の具体的な内容は、企業ごとにさまざまです。少子高齢化が原因で労働人口が減少している今、多くの企業でも人材確保のため福利厚生の充実を図っています。

ライフスタイルが多様化した昨今では、報酬面と同じくらい福利厚生制度を重視する求職者も多いでしょう。また、企業側としても健康経営のアピールや多様な働き方の人材を確保できる可能性が高まります。福利厚生制度の重要度は、企業と従業員の双方にとってメリットが大きいため、年々向上しているようです。

[注1]e-Govポータル「労働基準法」

1-1 福利厚生の目的とは?

企業が福利厚生を定める主な目的は、以下の通りです。

- 従業員のモチベーション向上

- 離職率の低下

- 採用活動での優秀な人材の確保

- 従業員の企業に対するロイヤリティの育成

終身雇用が当たり前ではなくなった現代において、職場選びの際には報酬面以外にも福利厚生の充実が重要視されています。福利厚生を充実させることで、従業員やその家族にとって良い職場だとアピールできるのです。

多くの業界で人手不足が叫ばれているなか、福利厚生の導入は人材の流出防止にもつながります。せっかく育てた人材が、待遇を理由に辞めてしまった場合、教育にかかった時間やコストが無駄になってしまいます。また、中途採用で優れた人材に自社を選んでもらうためにも、福利厚生の充実は大切です。

福利厚生の充実は、採用面でも企業に有利に働きます。現代社会において、その企業の福利厚生は、給与などと合わせた待遇面として就活生・求職者にとって関心の高い情報です。働いている従業員とその家族だけでなく、求職者にも「良い企業」と認識してもらうために福利厚生の充実はきわめて重要な取り組みでしょう。

また、企業に対するロイヤリティ(企業への「愛着」「忠誠心」)を育む観点から、福利厚生を充実させ「会社はこんなにも従業員のことを考えている」とのメッセージが伝わることは、大いにプラスです。

1-2 福利厚生の対象者

企業の福利厚生を利用できる主な対象者は、以下の通りです。

- 正社員

- パート・アルバイト

- 派遣労働者

[注2]厚生労働省「パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」

1-3 福利厚生の歴史と今後のトレンド

日本の福利厚生の始まりは1872年官営富岡製糸場と言われており、食事や風呂付きの社宅を用意しました。これは優秀な子女を工場で雇用し人材の育成をするために、安心して働ける職場環境を整え、人材確保をするといった目的がありました。

その後昭和から平成にかけて「人材確保」の観点から、「従業員満足度」に着目した制度へと変わってきました。従業員満足度を目的とした福利厚生では、ハコモノと呼ばれる、寮や保養所などが主流でした。

社会が成熟している現代では働き方も変化し、少子高齢化や働き方改革などが取りざたされている平成後期から現在の令和にかけては、人材の確保や定着に直結する「エンゲージメントの向上」に寄与する制度が注目されています。

少子高齢化が急激に進んでいる日本では20年後の労働人口が約20%減と言われており、若い人材や様々な働き手の確保・人材の定着は企業の大きな課題です。そして多くの従業員に長く働いてもらうため、エンゲージメント向上の手段としても役立つ福利厚生は、企業が力をいれるべきポイントだといえるでしょう。2.福利厚生の必要性とは?

福利厚生を企業が導入する目的は、前章でもご紹介したとおり、従業員のモチベーション向上、離職率の低下、採用活動での優秀な人材の確保、従業員の企業に対するロイヤリティの育成などですが、そもそも、企業に福利厚生がなくても問題はないのでしょうか。

福利厚生には法定福利厚生と、法定外福利厚生があり、詳しくは次の章で説明いたしますが、少なくとも企業活動をする団体であれば、法定福利厚生がないと法律違反、つまり必須ということになります。

そして法定外福利厚生についても、現在はまったく制度がない企業は敬遠される傾向にあり、従業員を雇って経営を行う企業については、ある程度の法定外福利厚生も必要というのが共通認識と言えます。

福利厚生の必要性については、以下のような理由を挙げることができます。

- 従業員満足度とエンゲージメント向上

- 優秀な人材の確保と定着

- 企業イメージとブランド力向上

2-1 従業員満足度とエンゲージメント向上

「従業員満足度」は、従業員の、職場環境、社内の人間関係、業務内容、福利厚生を含めた待遇、働き甲斐などに対して感じている総合的な満足度を示し、英語では「Employee Satisfaction」にあたるため、最近では略して「ES」などと表記されることもある指標です。

また、「エンゲージメント」は、ここでは「従業員エンゲージメント」を指し、これは従業員が会社の向かっている方向性(企業理念)に共感し、業績向上のために、自発的に「会社に貢献したい」と思う意欲のことです。

福利厚生は、従業員満足度を高めていくために欠かせない要素であり、また、従業員エンゲージメント向上のために、企業が従業員を大切にしていることを示すメッセージを発信する手段としても、重要な役割を担っています。

2-2 優秀な人材の確保と定着

昨今は転職に対する意識も変わっており、優秀な人材を採用できたと思っても、「この会社は合わないな」と感じたらすぐ次のステージへステップアップしてしまいます。

また、そもそも優秀な人材に応募してもらい、選んでもらえるかは、企業がどれだけ自社を「良い会社だ」とアピールできるかにかかっています。

ただ、実際には、採用場面で求職者が取得できる情報は限られています。例えば、どんなに社内で和気あいあいと仕事していても、入社前の求職者にそれが感じ取れるかは疑問です。むしろSNS上などでは、会社の説明で「アットホームな会社です」と言う企業は、それ以外にアピールできるところがなく働きがい搾取をするブラック企業であることが多いので注意せよ、という説さえあります。

求職者に対するアピールで、大いに有効なのは、目に見える待遇面での情報でしょう。そしてここには、当然福利厚生の内容も含まれます。

漠然と「アットホームな会社」「業界でも成長株」とアピールされるよりも、「法定の有給休暇の他に、特別休暇が●日取得でき、取得率は90%以上です。さらに家賃補助も毎月●円まで支給します」と説明される方が響かないでしょうか?

特別休暇が多く、しかも取得率が高いということは、社内で休暇の調整がきちんとできていることになり、間接的に人間関係も良好であることをうかがわせますし、家賃補助が毎月支給されているということは、それだけ経営にゆとりがあり、きちんと成果を還元できる優良企業であることを読み取ることができます。

福利厚生は、企業が優秀な人材に自社を有効にアピールできる手段といえます。

もちろん、入社してもらった後も、アピールした福利厚生が本当に使えれば、会社に対する愛着心が芽生えますし、さらに育児休暇制度、短時間勤務制度、介護に対する支援や補助などが充実していれば、「ライフステージが変わっても長くこの会社で働き続けられそう」と思ってもらえ、定着にも有効です。

2-3 企業イメージとブランド力向上

「福利厚生を充実させ、従業員を大切にしている会社です」と社内外に発信することは、企業イメージを良くし、採用などの場面で従業員、または従業員になる可能性のある人にアピールするだけでなく、企業戦略としても大きな効果があります。

逆の例になりますが、2024年に、ペットフードなどを手掛ける大手缶詰メーカー企業で、新入社員が入居するはずの社宅がボロボロでひどかったという話がSNSを中心に広がりました。合わせて入社後の待遇の面などの説明不足もあって、内定者が複数辞退し、会社が謝罪を公表するまでに至っています。SNS上ではその企業の商品について不買を宣言するようなコメントも流れました。このように社宅、つまり福利厚生の内容だけでも、企業の売り上げに大きな影響を与えかねないイメージダウンにつながることがあります。

企業が思っている以上に世間は企業イメージに敏感だ、ということを念頭に置き、従業員目線で福利厚生を提供していくことが大切です。

また、例えばIT系の企業が「ゲーム休暇(集中してゲームを楽しみたい日に休暇が取れる制度)」などユニークな福利厚生を導入して話題になることもありますし、女性向け商品を販売する企業だからこそ、育児支援に手厚く、また女性の健康支援に特化したメニューがあって女性が働きやすいなど、企業の重視する分野での支援を強く打ち出すことで、ブランド力をイメージさせることもできます。

3.福利厚生費とは?

福利厚生費は、企業が給与・賞与とは別に、従業員に対して提供する保障やサービスにかかる費用のことです。

つまり福利厚生にかかる費用と言い換えることができ、次の章で詳しくご説明する福利厚生の分類同様、「法定福利費」と「法定外福利費」に分けられます。

「法定福利費」は法律で支出が義務付けられており、「法定外福利費」にはそのような義務はありません。

ただし、「法定外福利費」でも、従業員のための支出で、「機会の平等性」「金額の妥当性」「現物以外の支給」など一定の要件を満たす場合には、経費として認められる場合があり、損金計上が可能な場合も多くあります。

あわせて読みたい

4.福利厚生には2つの種類がある

福利厚生は大きく分けて、法定福利厚生と法定外福利厚生の2つがあります。

- 法定福利厚生

- 法定外福利厚生

法定福利厚生を簡単にいうと、「法律で義務付けられたもの」です。すべての企業に義務付けられた最低限の制度で、企業が一定額費用を負担して従業員に提供する必要があります。

一方、法定外福利厚生は、企業が任意で設けるものです。自由に選べるので、企業の特色に合わせて、ユニークな福利厚生を導入することができます。なお、導入自体は義務ではないため、法定外福利厚生を設けていない企業もありますが、福利厚生の本来の目的や必要性から、最近では法定福利厚生しかない企業は敬遠されるため、さまざまな法定外福利厚生を導入する企業は増えつつあります。

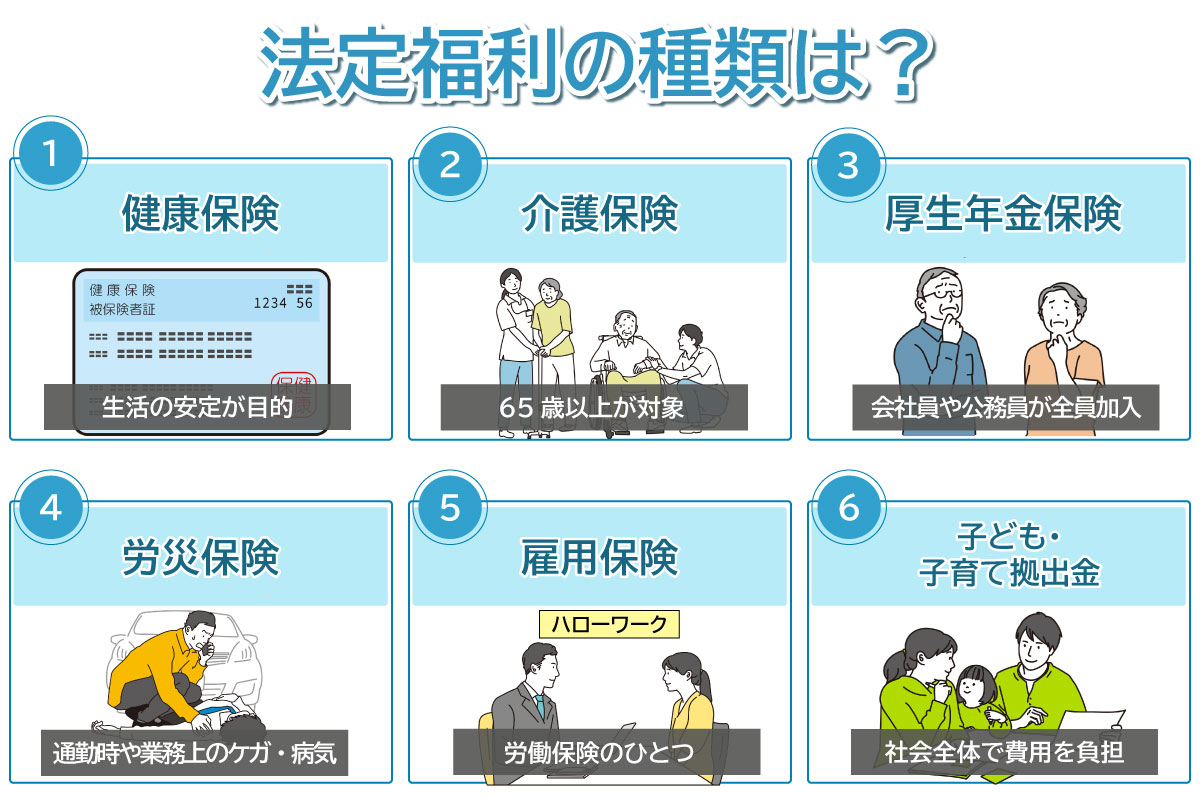

4-1 法定福利厚生

法定福利厚生とは、法律によって設置が義務付けられた福利厚生です。法定福利厚生は企業規模にかかわらず、すべての企業に義務づけられているため、導入していない場合は法律違反となります。

法定福利厚生は、具体的には雇用保険や健康保険、厚生年金保険料などの一般に「社会保険」と呼ばれるものが該当します。法定福利厚生の費用は、企業側が全額または一部を負担しなければなりません。

≪種類と費用≫

種類によって支払う費用や期間が違うため、企業側はどの費用がいつ発生するかを把握しておかなければなりません。従業員にとっては、自動的に給与から差し引かれることが多いため、あまり気にしていない人が多いかもしれません。しかし、企業側にとっては重要な項目です。

法定福利厚生の6つの種類を詳しく見てみましょう。

健康保険

健康保険は、従業員やその家族が病気やケガ、出産、死亡などの際に、医療給付や手当金を支給する公的な医療制度です。国民健康保険と区別して「社会保険」とも呼ばれます。保険料は企業と従業員で半額ずつ負担します。

介護保険

介護保険は、介護が必要となったときに、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に創設された保険制度です。40歳以上の人に加入義務があります。第2号被保険者(40~64歳の方)の場合、保険料は企業と従業員の折半です。

厚生年金保険

厚生年金保険は、公的年金の一種です。老後資金や高度障害時の備えとして、企業に勤務するすべての人に加入義務があります。保険料は企業と従業員で折半となり、会社員などは70歳未満までが被保険者となります。

労災保険

労災保険は、従業員が業務中や通勤中にケガをしたとき、業務による病気や障害、死亡などに備えた保険制度です。職業の種類や雇用形態はに関係なく適用され、賃金を支払われる者が対象となります。保険料は企業の全額負担です。

参考:労災補償|厚生労働省

雇用保険

雇用保険は、失業や休業時もしくは転職活動中に、生活を支えるために設けられた制度です。失業保険とも呼ばれます。従業員は失業手当の給付、教育訓練や就職支援などが受けられます。

参考:雇用保険制度|厚生労働省

子ども・子育て拠出金

子ども・子育て拠出金は、2014年までは「児童手当拠出金」と呼ばれていた制度で、児童手当や子育て支援などに充てられる拠出金です。費用の負担は全額企業側が担っています。

4-2 法定外福利厚生

法定外福利厚生とは、各企業が独自で導入している福利厚生です。内容は企業によってさまざまで、どの程度設けるかも企業の裁量に委ねられています。法定福利厚生と異なり、導入義務はありません。

近年では、企業風土に合わせたバリエーション豊かな法定外福利厚生が注目を集める場合もあります。法定外福利厚生は、他社との差別化や企業価値向上につながる重要な施策です。

ジムや社員食堂、レジャー施設の割引なども法定外福利の代表的な種類です。費用に関しては、規定に沿って企業側が負担します。税法上の問題などさまざまな規定から、上限額が定められています。

次の章では、実際にどのような制度があるのかをご紹介します。

充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

5.福利厚生制度の具体例と得られる効果

福利厚生を重視することは、新卒採用だけでなく、売り手市場による採用難の加速が続いている中途採用においても企業のアピールポイントになります。そのため、従業員の離職率防止とエンゲージメント向上にもつながるとも考えられます。では、具体的にどのような事例があるでしょうか。代表的なものを9つに分類しご紹介します。

- 通勤・住宅関連

- 健康・医療関連

- 育児・介護関連

- 慶弔・災害関連

- 自己啓発関連

- 文化・体育・レクリエーション

- 財産形成関連

- 休暇・働き方関連

- 労働環境関連

あわせて読みたい

5-1 通勤・住宅関連

会社までの通勤にかかる交通費や生活するうえで必要な住居費用には、特に金銭面での負担が大きいものです。そのため、これらの費用を会社がカバーすることで従業員の日々の暮らしの負担を軽減するでしょう。また、家賃補助や社宅制度は、会社を選ぶ決め手にもなるほど昔から人気があります。

主な具体例は以下のとおりです。- 家賃補助・住宅手当

- 住宅ローン補助

- 社員寮・社宅

- 通勤手当

- ガソリン代補助

- 引っ越し手当

- 在宅勤務手当

家賃補助やリモートワーク時の在宅勤務手当は原則、給与扱いのため福利厚生費として計上できません。なお、マイカーや交通機関を利用する従業員の通勤手当は、1ヶ月15万円までが合理的な運賃額とされています。

5-2 健康・医療関連

従業員が毎日生き生きと働き続けるためには、健康維持・増進や心身のヘルスケアが大切です。従業員が日々健康な状態を保つことで、労働の担い手としての健全性と長期的な生産性の維持・向上が期待できます。

政府が推進する健康経営に関わるカテゴリーでもあり、ニーズの高まりを見せています。主な具体例は以下のとおりです。

- 健康診断の実施

- 健康診断・人間ドックの費用補助

- 社内医務室の設置

- 予防接種の費用補助

- 運動施設や保養施設の整備

- スポーツジムの費用補助

- オンラインフィットネス

基本の健康診断は従業員に受けさせる義務がある点に留意しましょう。診断範囲を広げる場合は、法定外福利厚生として扱います。 近年は特に運動の福利厚生に力を入れる傾向があり、スポーツジムの利用支援だけでなく、リモートワークの従業員も利用できる運動促進アプリの導入や、オンラインフィットネスの受講なども推進されています。運動不足・食事の偏りなども問題となっているため、積極的な健康支援が重要です。食事や運動の管理だけでなく、社内でウォーキング大会を行うなどゲーミフィケーション的に行動変容をもたらす福利厚生が増えています。

5-3 育児・介護関連

育児・介護と仕事の両立には、勤務時間や仕事量に柔軟性を持たせる多様な働き方が求められます。

育児サービスの補助や介護保険支払分の補助など、育児・介護関連の福利厚生を充実させることで、ワークライフバランスを維持できるようになり、働きやすい会社の実現につながります。

主な具体例は以下のとおりです。

- 産前産後・育児休暇

- 介護休暇

- 短時間勤務制度

- 社内託児所・保育施設の整備

- ベビーシッター・一時保育の費用補助

- 認可外保育園の費用補助

- 病児保育補助

- 介護補助金

3歳未満の子どもを育てる従業員がいる場合は、短時間勤務制度を設けることと定められています。従業員側から利用申請された場合、企業側は断ることができません。

3歳以上の育児サポートについては会社側でルールを設けられるので、福利厚生の一環として手厚くサポートしている企業もあります。また、企業のなかには、福利厚生で妊活費用の支援を行うケースもあります。

また、女性の就業継続支援や男性の育児・介護への参画など、社会課題の解決を後押しする国の制度もあります。

例えば、行動計画の策定・届出を行い、女性の活躍に関する取り組みが優れた企業は「えるぼし認定・プラチナえるぼし認定」を受け、女性の活躍推進企業としてのイメージ向上につながります。

他にも、子育てサポート企業として、厚生労働大臣による「くるみん認定」を受けた際には「くるみんマーク」が授与され、育児に力を入れている企業としての評価を受けます。

このような制度を従業員の必要性に応じて導入することをおすすめします。

これらの制度は年々改廃があるため、「今、どのような制度があるのか」「どのように支援を受けられるのか」について、確かな情報を随時入手することが大切です。

以下のサイトも確認しながら、最新の情報を取り入れてみてください。

厚生労働省: 女性活躍推進法

厚生労働省: 育児休業

5-4 慶弔・災害関連

結婚祝い金や慶弔見舞金など、お祝い事や万が一の事態の時に利用できる制度が整っていることで、従業員は不慮の出来事に対しても安心して備えることができます。

利用頻度は決して多くありませんが、従業員のライフイベントを支えることで会社への帰属意識をもたらします。

- 結婚祝い金

- 出産祝い金

- 子どもの入学祝い金

- 死亡弔慰金

- 傷病見舞金

- 災害見舞金

- 遺族年金

- 慶弔休暇

1回あたりの額が大きいため、制度が整っていると従業員にも喜ばれるでしょう。慶弔見舞金は基本的に全額が福利厚生費になり、企業としては節税面でのメリットも得られます。

あわせて読みたい

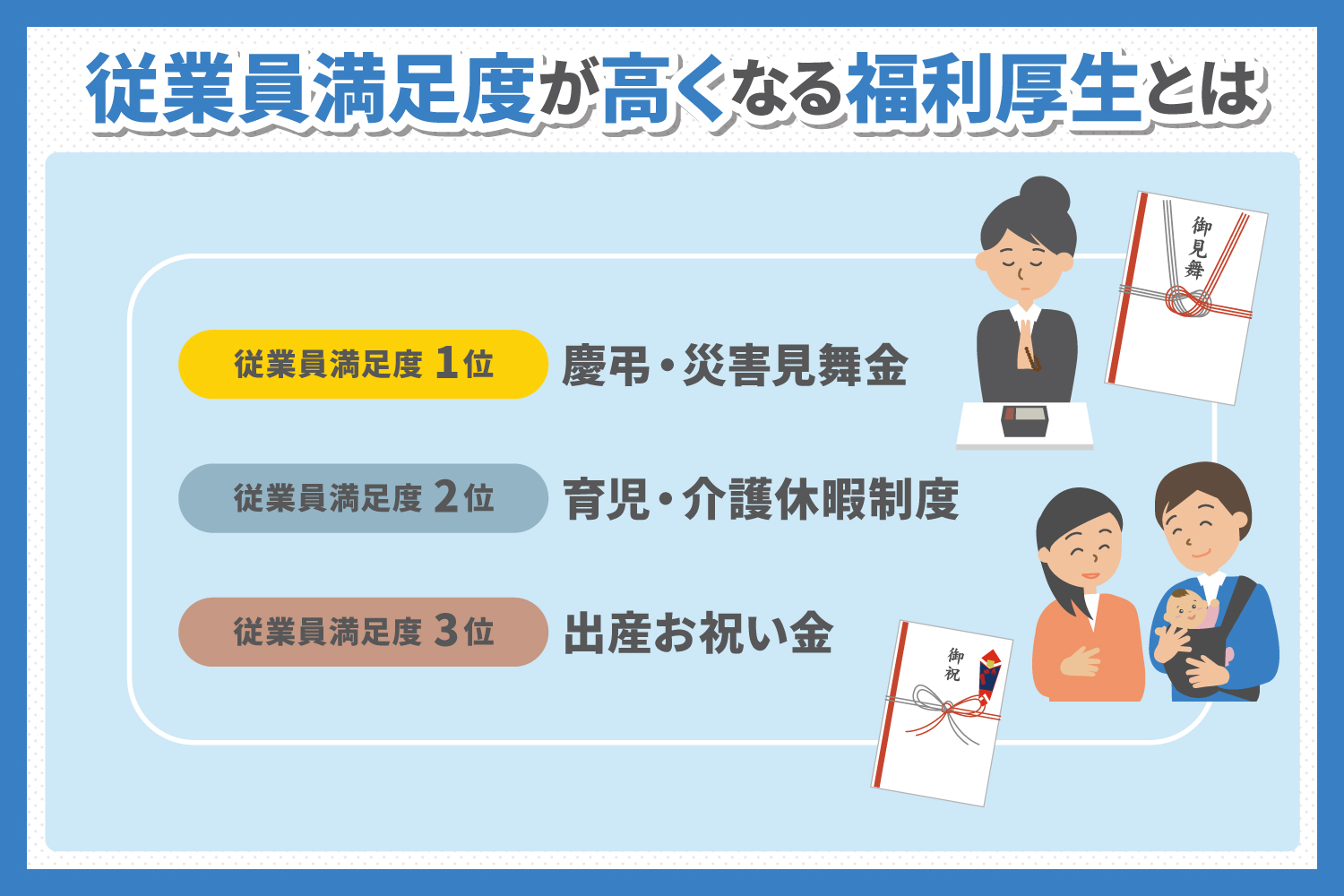

実は従業員に人気との調査結果も

d's JOURNALの調査によると、従業員に人気の福利厚生TOP3は以下の3つであることがわかりました。

- 1. 慶弔・災害見舞金

- 2. 育児・介護休暇制度

- 3. 出産祝い金

会社は法定外福利厚生にあたるこれらの支給に関して法的な義務はありません。だからこそ、慶弔・災害見舞金を支給する企業に対して、従業員は「大切にされている」と感じやすいのでしょう。

また昨今、日本ヒルズ・コルゲート株式会社などはペットの慶事規定を制度化しており、たとえばペットが亡くなった場合、1万円の弔慰金が支給されます。

出産祝い金も人気の福利厚生の一つです。出産やその準備にかかる費用はかさむものであり、企業の中には出産祝い金をブランディング戦略として活用している例もあります。たとえば、ジョンソン・エンド・ジョンソンのチャイルドケア支援金制度が挙げられます。同制度では、1カ月以上の育児休業を取得した社員に対して、年間30万円までの補助金を最大7年間支給。育児に関係する内容であれば使用用途は不問で、ベビーシッターの費用やタクシー代にも充当できます。ソフトバンクでは、第1子で5万円~第5子以降では500万円の出産祝い金が支給されます。こちらも同じく、従業員を大切にしている姿勢を示しています。

時代の変化と共に、多様なニーズに応える施策も生まれているようです。

5-5 自己啓発関連

業務上必要な公的資格の取得や書籍購入などを支援することで、従業員のスキルアップが期待できます。また、自己実現の機会を提供することで、モチベーションの向上や仕事の成果向上に効果的です。

主な具体例は以下のとおりです。

- 資格取得の補助

- 書籍購入費の補助

- 自己啓発セミナーの参加費補助

- 研修の実施

- キャリアカウンセリングの実施

- 留学・海外研修の補助

研修やキャリアカウンセリングは、社内で実施する企業もあれば、外部のサービスを利用する企業もあります。自社での企画や運営が難しい場合は、外部企業に委託するとよいでしょう。

5-6 文化・体育・レクリエーション

趣味や心身ともにリフレッシュできるスポーツ関連の福利厚生は、従業員のプライベートの充実をサポートします。具体的には、美術館や博物館の入場券を補助する、スポーツ施設を割引で利用できる契約をする、社内イベントの費用を負担する、などの支援策があります。

また、職場の仲間とのさまざまな交流機会を提供することで、職場でのコミュニケーションの増加が期待できます。

娯楽要素があるため独自性やユニーク性を出しやすく、社風に合ったサービスを提供する企業もあります。主な具体例は以下のとおりです。

- 社員旅行

- 社内イベント

- レクリエーション施設の整備

- 社内部活動費・サークルの補助

- 懇親会費用の補助

- 飲食店・宿泊施設の割引補助

福利厚生として費用補助があることで、業務外の活動を行いやすくなります。従業員同士がコミュニケーションをとることで親睦が深まり、業務や組織の活性化につながります。リモートワークの導入が急速に加速化した現代では、社内コミュニケーションのニーズが高まっています。そこで、社内コミュニケーション活性のためのツールも注目されています。「ありがとう」の可視化、社員間でやり取りができるインセンティブの活用は、好循環を産む組織の構築にもつながるため、昨今注目を集めています。

社内コミュニケーションを活発にし、従業員の働く意欲を高める「インセンティブ・プラス」

ポイントを使って評価や感謝を伝え合うことで社内コミュニケーションを活性化するWEBサービスです。

5-7 資産形成関連

従業員の資産形成を支援することは、長期的に安心して働くための大切な要素です。具体例としては、財形貯蓄制度や持株会制度などがあります。近年では、企業型DC(企業型確定拠出年金)などの制度を従来の退職金制度の代わりとして導入する企業も増えています。

その他にも、以下のような例があります。

- 勤労者財産形成促進制度

- 社内預金制度

- 個人年金保険

このようなさまざまな資産形成制度を組み合わせながら、資産形成をサポートすることで、従業員のエンゲージメント向上と長期的なモチベーションアップにつながるでしょう。

5-8 休暇・働き方関連

有給休暇以外の休暇制度を独自に設ける制度です。まとまった休暇がとれるため、ワークライフバランスの向上に貢献します。主な具体例は以下のとおりです。

- 夏季・冬季休暇

- 特別休暇

- ボランティア休暇

- リフレッシュ休暇

- アニバーサリー休暇

ボランティア休暇は、自発的に無償で社会貢献を行う従業員に与えられる休暇です。従業員個人の活動が充実するだけでなく、企業のイメージアップにもつながります。 アニバーサリー休暇は、本人や家族の誕生日、結婚記念日などに休める制度です。リフレッシュ休暇は、年齢や勤続年数の節目のタイミングで与えられる休暇を指します。

5-9 労働環境関連

従業員がより働きやすい環境を整えるための制度です。ワークライフバランスの推進を目的に、働き方を支援する福利厚生の導入が推進されています。主な具体例は以下のとおりです。

- フレックスタイム制度

- 時差出勤制度

- ノー残業デー

- リモートワーク

- 社員食堂などの食事補助

従業員自身が始業や終業時刻を決められるフレックスタイム制度、通勤の混雑時間帯を避けられる時差出勤制度などがあります。こうした制度の導入により、より働きやすい環境が整うでしょう。 昼食をとる休憩時間は気分をリフレッシュさせ、同僚とコミュニケーションが取れる大切な時間です。食事補助として、従業員が毎日使用する社員食堂の補助の割合を増やして費用負担を減らす方法があります。 従業員の中には、出費を抑えるために毎日コンビニで昼食を済ませている人もいるかもしれません。そうしたなかで食事補助があれば、今までと同じ出費でより健康的で満足のいく食事がとれるでしょう。デリバリー等のアウトソーシング化による費用補助・オフィスコンビニと言われる設置型のコンビニの導入も有効です。

社内コミュニケーションを活発にし、従業員の働く意欲を高める「インセンティブ・プラス」

ポイントを使って評価や感謝を伝え合うことで社内コミュニケーションを活性化するWEBサービスです。

6.アウトソーシングサービスを活用する

福利厚生には2つの種別(法定福利厚生・法定外福利厚生)があることをご紹介しましたが、法定外福利厚生の充実が、他社との差別化や求職者へのPR上非常に大切です。自社でそのすべてを充実させることは非常に難しいため、多くの企業が法定外福利厚生をアウトソーシングするようになってきています。

福利厚生アウトソーシングには大きくわけて2つの方法・手段があります。以下、かんたんにご紹介します。

6-1 パッケージプラン

パッケージプランは、事前に選定された福利厚生のメニューを一括で組み合わせてご提供し、手軽に活用できるサービスです。宿泊施設のホテルや旅館、映画館、遊園地などの施設を割引価格で使えるなど、会員ならではのさまざまな優待が受けられることが特徴です。

あわせて読みたい

6-2 カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)

カフェテリアプランは、企業が社員に一定のポイントを提供し、社員がその範囲内で企業が用意した福利厚生メニューを選択して利用できるサービスです。福利厚生の内容を柔軟にカスタマイズできることから、従業員一人ひとりのニーズに応じた対応ができます。賃上げやベースアップが叫ばれる昨今において、単純な現金支給となる賃上げよりも、企業側のメッセージを伝えやすいことなどから大企業にとどまらず中小規模の企業や組織においても導入が進んでいます。

あわせて読みたい

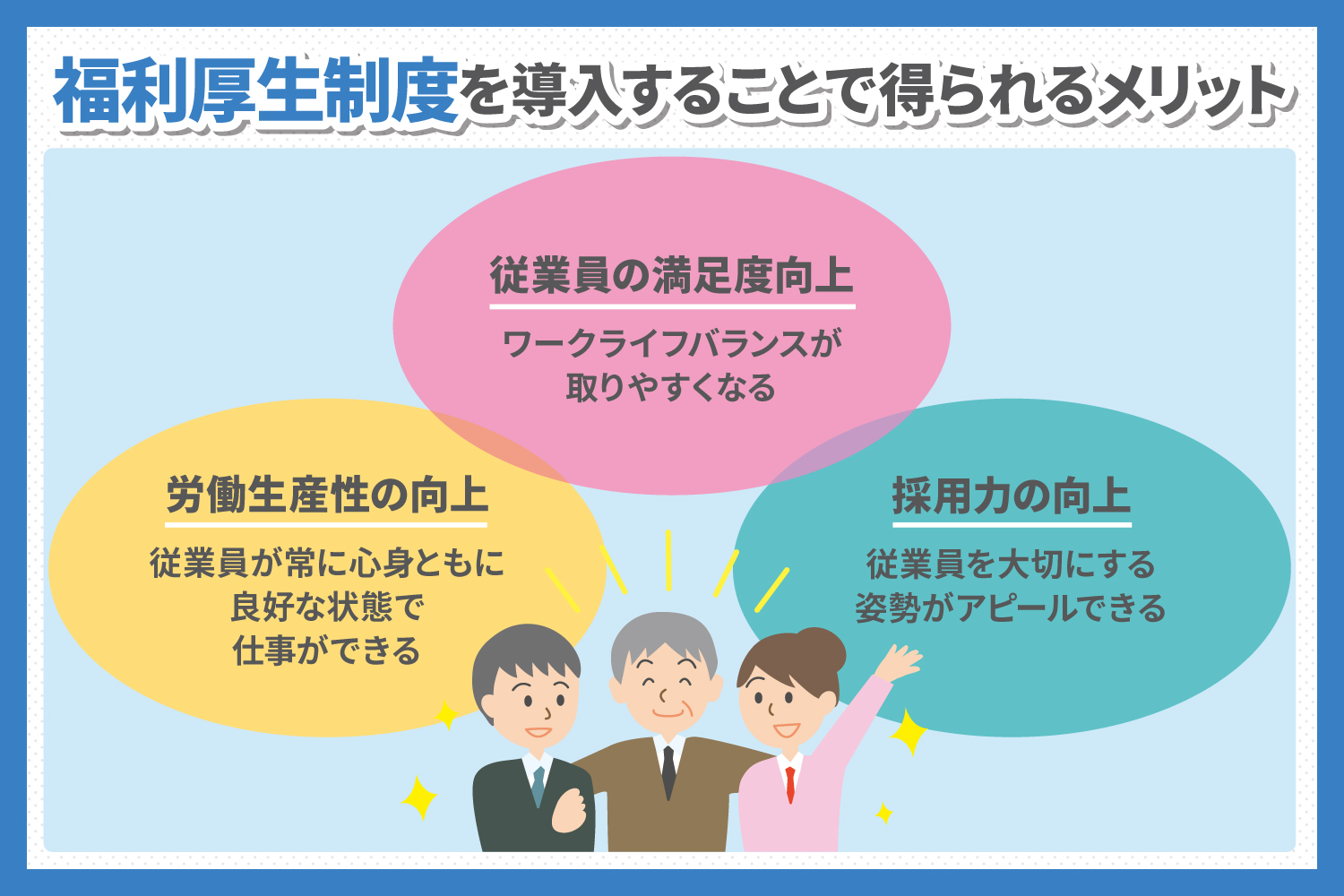

7.福利厚生制度を導入することで得られるメリット

企業が福利厚生を導入することで得られる主なメリットは、以下の3つです。

- 労働生産性の向上

- 従業員の満足度向上

- 採用率の向上

7-1 労働生産性の向上

福利厚生によって、従業員が常に心身ともに良好な状態で仕事ができるため、労働生産性が向上することも期待できます。過度な労働は、心身に大きなストレスを与え、結果として体調不良や気力の低下など、企業にとって悪影響を及ぼします。一方、適切な休暇取得や健康的な生活習慣のサポートを通して、 従業員がワークワイフバランスを整えられれば、常に良い状態で業務を行えるでしょう。

少子高齢化による労働人口の減少に備え、どのようにして従業員1人あたりの生産性を向上させるかは重要な課題です。福利厚生制度が整っている企業は、従業員のモチベーションと健康を維持しやすく、それが結果として企業全体の生産性向上につながります。

7-2 従業員の満足度向上

福利厚生の充実は、従業員の満足度向上につながります。従業員満足度の高い企業の多くは、ワークライフバランスが取れている企業である傾向にあります。

福利厚生の内容には、休暇や労働時間に関する支援が多く含まれています。ワークライフバランスが取りやすい福利厚生制度を導入することで、従業員の満足度が向上し、結果として定着率や業務効率の向上が期待できます。

7-3 採用力の向上

福利厚生を充実さることで、採用力の向上が期待できます。毎年のように多くの採用希望者が集まる企業では、福利厚生制度の充実も応募数に関係していることが多いです。

給与や仕事内容の条件が同じ企業があった場合、応募者は福利厚生を比較してより充実した企業に応募を決めることは大いに考えられます。

求人に応募が少ない場合、他社に比べて福利厚生が見劣りしている可能性があります。福利厚生を充実させ、従業員を大切にする姿勢をアピールすることで、応募数や内定承諾数の増加が見込めるでしょう。

7-4 その他にも考えられるメリットは多数

福利厚生の充実度は、企業のブランド力向上にも関わります。豊富な福利厚生で従業員が働きやすい環境が維持されると、従業員からの信頼を集めやすくなるでしょう。また、従業員をバックアップする姿勢が社外からも評価されれば、企業イメージの向上にもつながるかもしれません。

また、節税とも密接な関係にあります。福利厚生にかかる費用は、所定の条件を満たした場合、福利厚生費として計上できるため、法人税などの節約に貢献します。

8.福利厚生制度を導入することで考えられるデメリット

福利厚生の導入にはデメリットもあります。主なデメリットは以下の通りです。

- コストがかかる

- 管理に負担がかかる

企業にとっては、コストや管理面での負担が大きいでしょう。

福利厚生を導入するには高い費用がかかります。日本経済団体連合会の調査では、従業員1人1カ月あたり平均108,517円の福利厚生費がかかっていることがわかりました。[注3]

また、新しい制度を導入する場合、実施や管理のために新たな人員を配置しなければなりません。人材の確保やモチベーション向上のために、既存の従業員に大きな負担を強いるのは本末転倒です。場合によっては、外部の業者を利用するなどして管理の負担を軽減することを検討しましょう。

9.福利厚生が充実した会社とはどのような会社か

「福利厚生が充実した会社=大手企業」と考える人は多いですが、必ずしもそうとは限りません。確かに、大企業は事業規模が中小企業に比べると大きく、福利厚生にかける予算が潤沢であり、幅広い制度や施策を設けていることが一般的には多いとされますが、「福利厚生が充実した会社」という評価は、従業員一人ひとりが求める内容によって大きく変わります。

従業員のプライベートの過ごし方やライフスタイルは多種多様であり、当然そのニーズも多岐にわたります。例えば、子育て中の従業員は、柔軟な勤務時間や保育施設を求めることが多く、働きながら介護に対応する「ワーキングケアラー」「ビジネスケアラー」の従業員にとっては、時間的対応だけでなく、金銭的な補助も非常に重要となります。一方で、健康意識が高い従業員は、フィットネスプログラムや健康的な食生活の充実などを重視するでしょう。このように、さまざまなニーズに柔軟に対応できる福利厚生があってこそ、従業員が自分にとって働きやすい環境を実現できるのです。

大手企業であるかどうかにかかわらず、すべての従業員に対して「福利厚生が充実した会社」と評価されるためには、福利厚生が従業員の多様なニーズにどれだけ適応できるかが鍵となります。従業員それぞれの暮らしの状況やライフスタイルに柔軟に対応し、一人ひとりのニーズを満たせるような制度を地道に構築していくことが、「福利厚生が充実した会社」と評価されるための唯一の方法といえます。

9-1 福利厚生が充実した会社の特徴

先述のとおり、福利厚生を充実させることは、企業にとってはコストや管理面での負担が増すなど、すべてにおいてプラスになる、とは言い切れません。それでも福利厚生の充実に取り組む会社とは、どのような会社なのでしょうか。昨今、“人的資本経営”が注目されていますが、福利厚生の充実は人的資本経営においても非常に重要な要素のひとつといえるでしょう。

福利厚生が手厚いと判断できる会社の主な特徴として、以下の2つが挙げられます。

- 雇用形態ごとの待遇差が妥当な範囲内である

- 従業員のニーズや社会情勢に応じた柔軟な対応をしている

雇用形態ごとの待遇差が妥当な範囲内である

業務内容、責任、雇用期間、労働時間などの要素を総合的に考慮して判断される必要があります。

雇用形態による待遇差についての法的規制としては、「パートタイム・有期雇用労働法」が挙げられます。「パートタイム・有期雇用労働法」では、無期契約労働者と有期契約労働者との間で不合理な労働条件の相違を設けないよう規定され、賃金だけでなく福利厚生を含めたすべての労働条件に適用されます。

一方、勤務日数が正社員と比較して少ない短時間労働者に対して、勤務日の振替にて対応することを原則としつつも、振替が難しい場合に限って休暇を付与することは合理的な範囲に当てはまるとされています。

[注2]厚生労働省「パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」

従業員のニーズや社会情勢に応じた柔軟な対応をしている

従業員が家族の介護をする際に必要な休暇取得など、福利厚生の充実化は従業員の突発的な事情やニーズなどを考慮します。

また、パンデミック時におけるリモートワーク導入や、働き方改革による勤務形態の柔軟な対応など、社会情勢に応じて多様な福利厚生が求められています。

福利厚生を活用して柔軟な対応ができる制度を整えることは、安心して働ける環境の提供につながります。

9-2 福利厚生が充実している会社が実施している制度

従業員のニーズに対応し、満足度を高めるための効果的な福利厚生を提供している企業は「福利厚生が充実している企業」と言われます。では、福利厚生が充実している企業は具体的にどのような制度を取り入れているのでしょうか。ここでは、そのような企業が実行している福利厚生についてご紹介します。

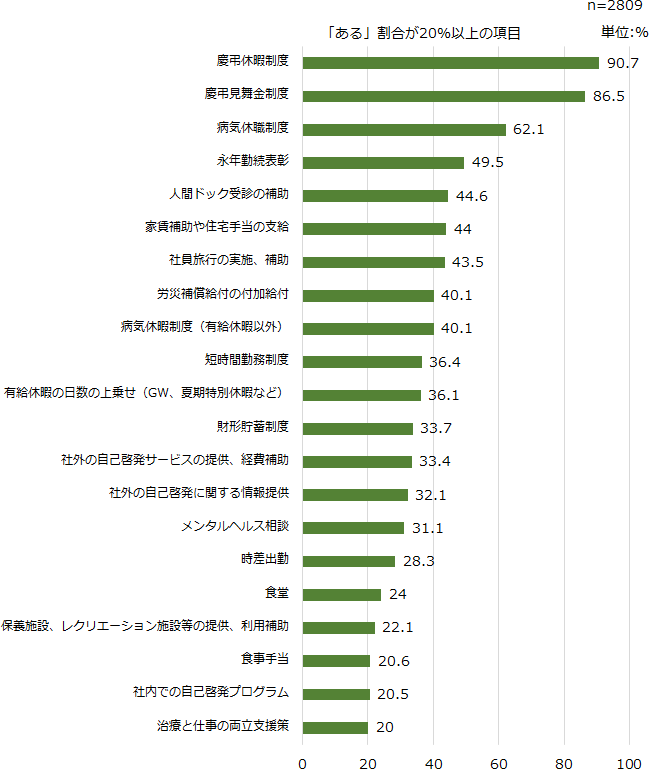

健康管理に関するサポート

従業員が安心して働ける環境を整えるため、福利厚生が充実している企業は健康管理に関するコンテンツが多い傾向があります。

以下の図は、福利厚生施策が「ある」割合を示しています。

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構|企業における福利厚生施策の実態に関する調査 ―企業/従業員アンケート調査結果―

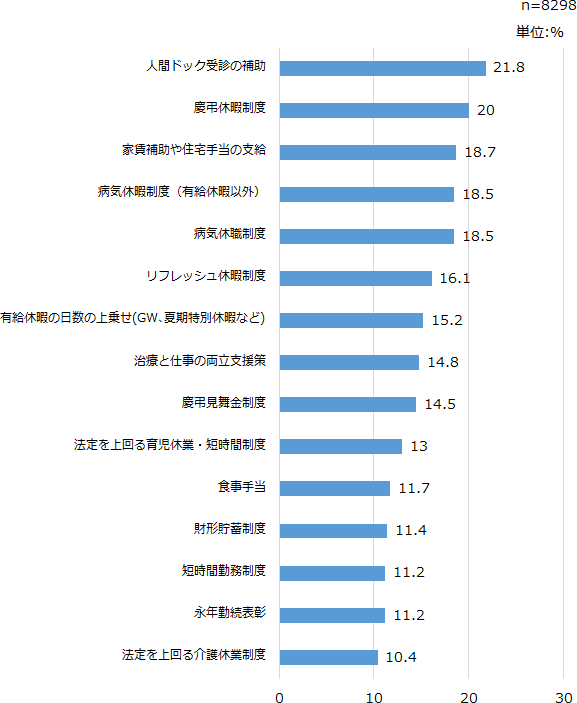

特に、従業員の高いニーズに応える形で、人間ドックの受診補助やメンタルヘルス相談の需要が増えています。また、「食事手当」や「外部飲食店で利用できる食券の配布」といった食事関連の福利厚生も求められています。従業員のニーズを調べて、働きやすい環境を整えるための健康管理サポートを提供することが、福利厚生が充実している企業の特徴といえるでしょう。

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構|企業における福利厚生施策の実態に関する調査 ―企業/従業員アンケート調査結果―

両立支援や働き方に関するサポート

福利厚生が充実している企業は、ワークライフバランスを大切にし、従業員が仕事と私生活を両立させるためのさまざまな制度を提供していることが多いです。たとえば、従業員の健康や体調を考慮して、時差出勤やリモートワークの制度を導入する場合があります。また、育児や介護と仕事を兼ねる従業員が働きやすくなるように、フレックスタイム制度の拡大や短時間勤務が制度化されています。さらに、スキルアップを目的とした自己啓発の時間を確保したい従業員や、プライベートの時間を大切にしたい人のために、有給休暇の取得を推進する仕組みや、多目的に利用できる休暇制度も用意されています。

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構|企業における福利厚生施策の実態に関する調査 ―企業/従業員アンケート調査結果―

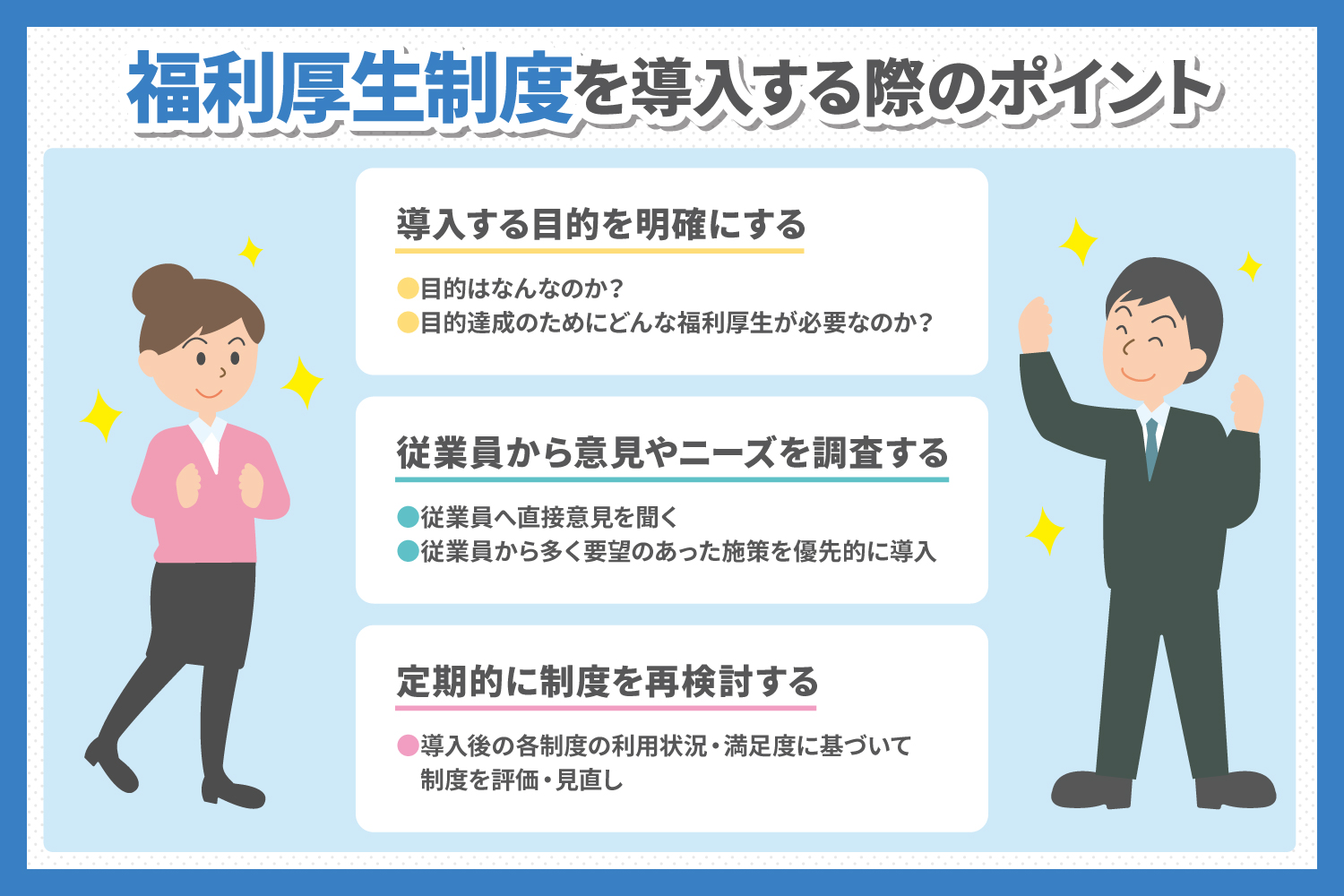

10.福利厚生制度を導入する際のポイント

福利厚生サービスには、これまでにご紹介したような大規模なものから職種や対象を絞り込んだ小規模なものまで、非常に多岐にわたる種類があります。その中で自社に最適なサービスを選び、導入するためには、以下の観点での精査が必要です。

- 従業員の満足度向上

- 従業員から意見やニーズを調査する

- 定期的に制度を再検討する

10-1 導入する目的を明確にする

福利厚生制度を導入する際は、目的を明確にしましょう。明確な目的がないと、福利厚生制度を定めても、その効果を測定することができません。導入前に「目的は何なのか」「目的達成のためにどんな福利厚生が必要なのか」と論理立てて検討してください。

目的が不明瞭なままだと従業員にとって利用価値のあるものか判断しがたく、導入・維持にかかるコストが無駄になるケースもあります。企業の施策にかけられるコストには限りがあります。導入する福利厚生が自社の従業員にどのように利用されるかをイメージし、何のために必要なのか社内での認識を統一しましょう。

10-2 従業員の意見やニーズを調査する

自社の従業員のニーズに合った福利厚生を導入するために、従業員へ直接意見を聞きましょう。福利厚生は、自社の従業員に対して最適な制度でなければなりません。他社の従業員の満足度が高い福利厚生をそのまま自社に導入しても、失敗する可能性があります。企業によって従業員が抱えている課題はさまざまで、福利厚生のニーズも異なるからです。

利用する従業員のニーズに合わなければ、せっかく導入しても従業員に活用されない可能性もあります。

意見を聞いてみると、経営層にとって意外な施策のニーズが高いケースもあります。従業員から多く要望のあった施策を優先的に導入すると良いでしょう。

10-3 定期的に制度を再検討する

福利厚生は一度導入したら終わりではありません。導入後の各制度の利用状況や満足度に基づいて制度を評価・見直しましょう。利用率や満足度が低い項目に関しては、コストパフォーマンスの観点から、改善策を講じる必要があります。従業員にヒアリングするなどして改善点を洗い出し、より良い制度にブラッシュアップさせましょう。

特定の従業員にしかメリットのない制度は、他の社員から不満が出る可能性もあります。多様な価値観があるなかでも、できるだけ多くの従業員に満足してもらえる制度を実現できるよう、定期的に再検討しましょう。

10-4 企業により異なるさまざまなポイント

ここまでの3点はどのような企業に対しても適用される、非常に重要なポイントです。ただし、事業規模や環境によって注意しなければならないポイントは他にもあります。

例えば、導入の事実やサービス内容を知らない従業員は、当然利用に至りません。ニーズが限られている福利厚生であるからこそ、全社に周知して均等に利用機会を与えましょう。

また、ただ制度を増やせばよいわけではありません。利用対象に制限がある場合、福利厚生を使えない従業員は不満に感じる可能性があります。利用対象が偏ると、公平性に欠けた制度になりかねません。対象外になる従業員が利用できる福利厚生も別途用意し、公平な福利厚生を目指す意識が重要です。特に、独自性の高いユニークな制度を導入する場合は、生活環境や趣味嗜好によって偏りが生まれやすく、不公平になるリスクが高いと考えられます。

このように、ひとつ福利厚生を充実させようとしても、考慮すべきポイントは複数あります。幅広いニーズに、自由度を保ちながら応えるためには、保有ポイントを利用して自由に福利厚生メニューを選べる「カフェテリアプラン」の導入もおすすめです。自分に合ったサービスを従業員が自由に選択できるため、導入する企業が非常に増えてきています。11.福利厚生が充実している会社が実施している導入事例

働き方が多様化する現代において、充実した福利厚生は従業員の満足度向上だけでなく、優秀な人材の確保や社員の定着率向上にも大きく貢献しています。さらに独自の福利厚生は企業の魅力を際立たせ、競合他社との差別化や知名度の向上にもつながります。ここではさまざまな企業が実施している福利厚生の事例をご紹介します。

11-1 株式会社Eyes,JAPAN 「フリービタミン制度」

WEBサイト制作やソフトウェア研究開発を行うEyes,JAPANは、さまざまな福利厚生を設けています。中でも「フリービタミン制度」は社員の健康を考えるうえで非常にユニークな制度といえます。バナナやオレンジなどのビタミン豊富なフルーツを社内に常備し、社員が自由に食べられるようにすることで、朝食を抜きがちな社員にビタミンやエネルギーを補給してもらい、血糖値の低下を防ぐことで、業務中の集中力を高めスムーズな仕事の進行をサポートすることを目的として導入。健康経営認定要件においても重視される、従業員の健康に最大限配慮するために制定されたユニークな制度です。見習って導入することが非常に難しい制度ではありますが、社食や無人販売にも栄養バランスの補填を目的としたサービスが増えてきているため、類似の制度を自社で導入することにおいても、検討の余地がありそうです。

参照元:株式会社Eyes, Japan

11-2 株式会社メルカリ 認可外保育園補助

株式会社メルカリでは「merci box(メルシーボックス)」という人事制度があり、育児や介護をサポートするための多彩な支援を用意しています。中でも「認可外保育園補助制度」では、認可保育園に入園できない従業員のために、認可外保育園の保育料と認可保育園の保育料の差額を全額負担する仕組みを整備。待機児童問題が続くなか、従業員は認可外保育園を利用して育児と仕事を両立させられるのに加え、産休・育休中の給与100%補償や介護休業中の給与100%補償といった手厚いサポートも含まれています。育児・介護といった問題に対する支援(両立支援)は、従業員が安心して働けること、つまり心理的安全性に直結するため、今後ますます重要視されると考えられます。

参照元:https://about.mercari.com/

11-3 サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社は「個人の幸福とチームの生産性を両立するために、100人いれば100通りの働き方を追及する」という考え方をもとに、さまざまな福利厚生の取組みを行っています。

①働き方マッチング

個人のライフスタイルにあわせて、勤務時間や場所を選べる制度

②ウルトラワーク

一時的な働き方の変更に対応するために作られた制度

③複業(副業の推進)

自己実現のために企業外で仕事をすることを「複業」(本業がいくつもある状態)と定義し、自分らしく働き、経済的にも精神的にも自立できるように、申請不要で複業可能

④リモートワーク環境手当

在宅環境を整えるために一人につき5,000円/月を支給

⑤プロアクティブ休暇

働き方と一緒に休み方も模索し、年に5日、取得要件を限定しない休暇が取得可能

⑥ケア休暇

自分や家族の傷病(看護・介護)や療養で休みが必要な時に、年に5日の休暇が取得可能出典元:サイボウズ株式会社 採用サイト 『職場を知る_社内制度』

11-4 株式会社バンダイ

株式会社バンダイでは 「産前・産後休暇」「育児休業」といった一般的な制度の他に、働きやすい環境づくりをめざし、様々な形で社員をサポートする制度や活動を行っています。

①出産子育て支援金_3人目が生まれると300万円のお祝い金!

第一子 30万円

第二子 30万円

第三子以降 300万円

②ライフサポート休暇

社員が家族をサポートするために、最大30日間使える休暇制度を2016年度より新設

③フレキシブルな勤務体系

不妊治療や子どもの不登校、身内の介護などの家庭事情を想定し、時間短縮・フレックス勤務等の制度を利用した働き方を、フレキシブルに認める

④社員や家族の記念日を祝福

社員本人や、子どもの誕生日、結婚記念日などに会社からプレゼントを贈呈

⑤ファミリーイベント開催

ヒーローショーや最新のおもちゃで遊べるファミリーイベントなど、社員の親や子どもが参加できるイベントを年に1回開催出典元:株式会社バンダイ 採用情報 「ライフサポート」

11-5 Sansan株式会社

Sansan株式会社では、働くメンバーの生産性や創造性の向上を通して、ミッションの実現につなげることを目的とした社内制度があります。

①Know Me

部内、部外のメンバーが三人一組で飲み会やランチをすると、飲食費を補助

②Geek Seek

エンジニア職や研究開発職、デザイナーなどのメンバーには、知識の習得や業務効率向上にかかる費用を年5万円まで補助

③H2O

自宅の最寄り駅が表参道駅または渋谷駅から2駅以内の場合に、家賃にかかる費用の一部として補助

④よいこ

メンバーが自発的に企画、実施する「社内部活動」を後押しする

⑤ブランチ

入社1年目の間、新卒入社のメンバーは「ブラザー」「シスター」と呼ばれる先輩社員とペアを組み、月に1回ランチに行く時間が設ける

⑥M2O

新卒のメンバーが入社時に表参道駅または渋谷駅から2駅以内に引っ越した場合、新生活を始めるための費用として一律で33万円を支給出典元:Sansan株式会社 新卒採用ページ 「社内制度について」

12.まとめ

福利厚生とは、労働に対する報酬以外に、企業が従業員とその家族に提供する福祉向上のための制度です。健康保険など法律で定められている「法定福利厚生」と、通勤手当など企業独自の「法定外福利厚生」の2種類があります。

従業員のモチベーション向上や離職率の低下を目的としており、ライフスタイルの多様化にともなって、福利厚生の充実の需要が増しています。

企業にとって福利厚生導入のメリットは「労働生産性」「従業員の満足度」「採用力」それぞれの向上の3つです。労働人口が減少していく社会で、選ばれる企業を目指していくために、福利厚生制度を導入しましょう。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend