健康経営に活用できる助成金・補助金一覧!メリットやデメリット、ポイントも解説

「健康経営を始めたいけど、費用負担が大きくて二の足を踏んでいる」

「健康経営優良法人の認定を目指しているが、施策にかかるコストが心配」

そんな悩みを抱える経営者や人事担当者の方は多いのではないでしょうか。

実は、健康経営の推進にかかる費用の多くは、国や自治体の助成金・補助金で大幅に軽減できることがあります。中小企業なら活用できる支援制度も豊富で、設備投資から人材育成まで幅広い取り組みが助成対象となっています。

本記事では、2025年度に活用できる健康経営関連の助成金・補助金を一覧でご紹介し、申請時のポイントから注意点まで実践的な情報をお伝えします。

目次

1.健康経営における助成金・補助金とは?

健康経営への取り組みは企業の持続的成長に欠かせない投資ですが、初期投資や継続的な費用負担が大きな課題となっています。しかし、国や自治体が提供する各種支援制度を活用することで、この負担を軽減することが可能です。まずは健康経営の基本的な考え方と、活用できる公的支援の仕組みについて理解を深めましょう。

1-1 そもそも健康経営とは?

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践する経営手法です。

単なる福利厚生ではなく、従業員の活力向上や生産性向上を通じて企業価値を高める「投資」として位置づけられています。

経済産業省と東京証券取引所が推進する健康経営の取り組みでは、従業員の健康保持・増進の取り組みを「将来的に企業の収益性を高める投資」と定義しており、実際に健康経営を実践する企業では業績向上や企業価値の向上が報告されています。

近年では経済産業省が主導する健康経営度調査にて、健康経営優良法人の認定を取得する企業が急増しており、2025年3月時点で大規模法人部門では3,400法人、中小規模法人部門では約19,800法人が認定を受けています。認定企業では離職率の低下や採用力の向上といった効果が報告されており、人材確保が困難な時代において競争優位性を高める重要な経営戦略となっています。

メリットがある反面、健康施策の実施や職場環境整備には相応の費用がかかることも事実です。健康診断の充実化、メンタルヘルス対策、運動機会の提供など、本格的に取り組もうとすれば年間数百万円規模の投資が必要になることも珍しくありません。

参考:健康経営(経済産業省)

1-2 助成金・補助金の違い

健康経営に活用できる公的支援には「助成金」と「補助金」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

助成金は主に厚生労働省が所管し、雇用環境の改善や労働条件の向上を目的としています。最大の特徴は、要件を満たせば原則として必ず支給されること。通年で申請を受け付けているものが多く、計画的に活用しやすい制度といえるでしょう。支給額は数十万〜数百万円程度が一般的です。

一方、補助金は経済産業省などが所管し、事業の拡大や革新を支援することが主な目的です。公募期間が限定されており、審査を経て採択された案件のみが支給対象となる競争型の支援制度です。助成金より支給額が大きい傾向があり、数百万円から数億円規模のものもあります。

どちらも返済不要の資金援助である点は共通していますが、確実性を求めるなら助成金、大きな金額を狙うなら補助金という使い分けが基本的な考え方となります。ただし助成金を受給するには、賃金台帳や就業規則の整備、労働関係法令の遵守(残業代適正支払い等)が前提となる点に注意が必要です。

2.2025年度版:健康経営で活用できる助成金・補助金

健康経営の推進に役立つ国の主な助成金・補助金を詳しく見ていきましょう。

中小企業の事業主であれば多くの制度で対象となりますが、それぞれ要件や支給額が異なるため、自社の取り組みに合ったものを選択することが重要です。

以下、厚生労働省を中心とした各種支援制度の概要と活用方法をご紹介します。

2-1 両立支援等助成金

仕事と家庭の両立を支援する企業に対して支給される助成金で、健康経営の重要な要素であるワークライフバランスの実現に直結します。

育児や介護で離職せざるを得ない従業員を減らすため、柔軟な働き方制度の導入や職場環境の整備を行った企業が対象です。男性の育児休業取得促進、介護離職防止、不妊治療との両立支援など、目的別に複数のコースが設けられています。

たとえば、男性従業員の育休取得率向上に取り組んだ場合、1人目の取得で20万円、2人目以降も条件により加算があります。代替要員の確保や業務体制の見直しにかかった費用も助成対象となるため、人手不足に悩む中小企業にとって活用価値の高い制度といえます。

育児休業取得促進、介護離職防止、代替要員への手当支給、テレワーク制度導入、不妊治療と仕事の両立支援など、内容に応じた助成金を受けることができます。

2-2 受動喫煙防止対策助成金

職場の受動喫煙防止のための設備投資費用を最大100万円まで補助する制度です。

中小企業が職場の受動喫煙防止のために喫煙室設置等の設備投資を行う際、その費用の一部を補助します。喫煙室の設置や改修工事費の3分の2(飲食業以外は2分の1)が助成されます。従業員の健康被害防止はもちろん、来客への配慮という観点からも重要な取り組みであり、健康経営優良法人認定の評価項目にも含まれています。

申請は各都道府県労働局が窓口となっており、2025年度(令和7年度)の申請受付は令和8年1月31日まで実施されています。ただし予算上限に達し次第早期終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。

2-3 働き方改革推進支援助成金

長時間労働の是正や有給休暇取得促進など、働きやすい職場環境づくりを支援する助成金です。

中小企業が所定外労働時間の削減や年次有給休暇取得の促進など働きやすい職場環境を整備する際に支給されます。

「労働時間短縮・年休促進支援コース」では、所定労働時間を短縮する取り組みに対して最大150万円が支給されます。

また「勤務間インターバル導入コース」では、終業から次の始業まで一定時間を確保する制度を導入した場合、最大120万円の助成が受けられます(いずれも条件により加算あり)。

テレワーク導入や業務効率化ツールの活用による残業削減など、生産性向上と従業員の健康確保を両立させる取り組みが評価される制度設計となっています。交付申請は年度内(例年11月頃まで)に締切が設定されている点に留意が必要です。

2-4 業務改善助成金

最低賃金の引き上げと生産性向上を同時に実現する企業を支援する制度で、最大600万円の助成が可能です。

事業場内の最低賃金を一定額引き上げることを条件に、そのための業務改善(生産性向上)の取組にかかる費用の一部を助成します。

具体的には、生産性向上に資する設備・機械の導入費用やコンサルティング費用などが助成対象経費となります。

賃上げ額が大きく、かつ元の賃金水準が低いほど高率の補助が受けられる仕組みです。小規模事業者で大幅な賃上げを実施する場合、最大額600万円の助成を受けられるケースもあります。

健康経営の観点からは、従業員の生活基盤安定による心理的安全性の向上や、設備改善による作業負担の軽減といった効果が期待できます。

2-5 人材開発支援助成金

従業員のスキルアップや資格取得を支援する研修費用の最大75%を助成する制度です。

企業が従業員のスキルアップや資格取得などのために職業訓練を実施する際、研修に要した経費や受講中の賃金の一部を助成します。

厚生労働省が提供する代表的な人材育成支援策であり、従業員の能力開発を通じて企業の生産性向上や人材定着を図ることを目的としています。

健康経営を推進する上で欠かせないメンタルヘルス研修や、管理職向けのラインケア研修なども助成対象となります。

中小企業の場合、助成率は経費の4分の3(大企業は3分の2)が基本で、年間最大1,000時間分の研修まで支援対象になるコースもあります。訓練期間中の賃金の一部も助成されるため、実質的な負担を大幅に軽減できます。

2-6 キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化を支援する助成金で、従業員の健康格差解消にも寄与します。

契約社員・パート・派遣社員など非正規雇用労働者のキャリアアップ(企業内での処遇改善や正社員化)を支援します。契約社員やパート従業員を正社員に登用した場合、1人あたり数十万円の助成が受けられます。

コースは大きく「正社員化コース」と「処遇改善コース」に分かれ、前者では正社員への転換(無期雇用への転換を含む)1人当たり数十万円、後者では賃金規定改定や健康診断制度拡充などの取組に対し規模に応じ定額の助成があります。

非正規社員への健康診断制度の拡充や福利厚生の充実といった処遇改善の取り組みも支援対象です。

すべての従業員が平等に健康支援を受けられる環境づくりは、健康経営の基本理念にも合致する重要な施策といえるでしょう。

2-7 65歳超雇用推進助成金

高年齢者が健康で長く働き続けられる環境整備を支援する助成金です。

高年齢者が意欲と能力の限り年齢に関係なく働ける「生涯現役社会」を実現するため、企業が定年延長や高年齢者雇用制度の整備に取り組んだ場合に支給されます。定年を65歳以上に引き上げたり、希望者全員が66歳以上まで働ける継続雇用制度を導入した企業に対して、取り組み内容に応じて数十万〜数百万円が支給されます。

コースは主に「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等導入コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3つがあります。

高齢社員向けの健康管理制度や人事評価制度の導入も助成対象となっており、シニア人材の活躍推進と健康維持の両立を図ることができます。

2-8 エイジフレンドリー補助金

60歳以上の高年齢労働者の安全と健康を守るための設備投資を支援する補助金です。

中小企業において高年齢労働者(おおむね60歳以上)の労働災害防止対策を実施する際、その設備投資や安全対策にかかる費用の一部を補助します。高齢従業員にとって危険や負担の大きい作業を軽減するための設備改善や機器導入費、専門家による指導費用などが補助対象となります。

たとえば、工場や建設現場で高齢従業員向けに安全装置を取り付けたり、荷物運搬の省力化装置を導入したりするといった取り組みが該当します。

補助率は原則2分の1(一定の安全機器は3分の2)、上限額は100万円です。

2025年度(令和7年度)は5月15日から10月31日まで申請受付が行われており、予算額に達し次第締め切られる点に留意が必要です。

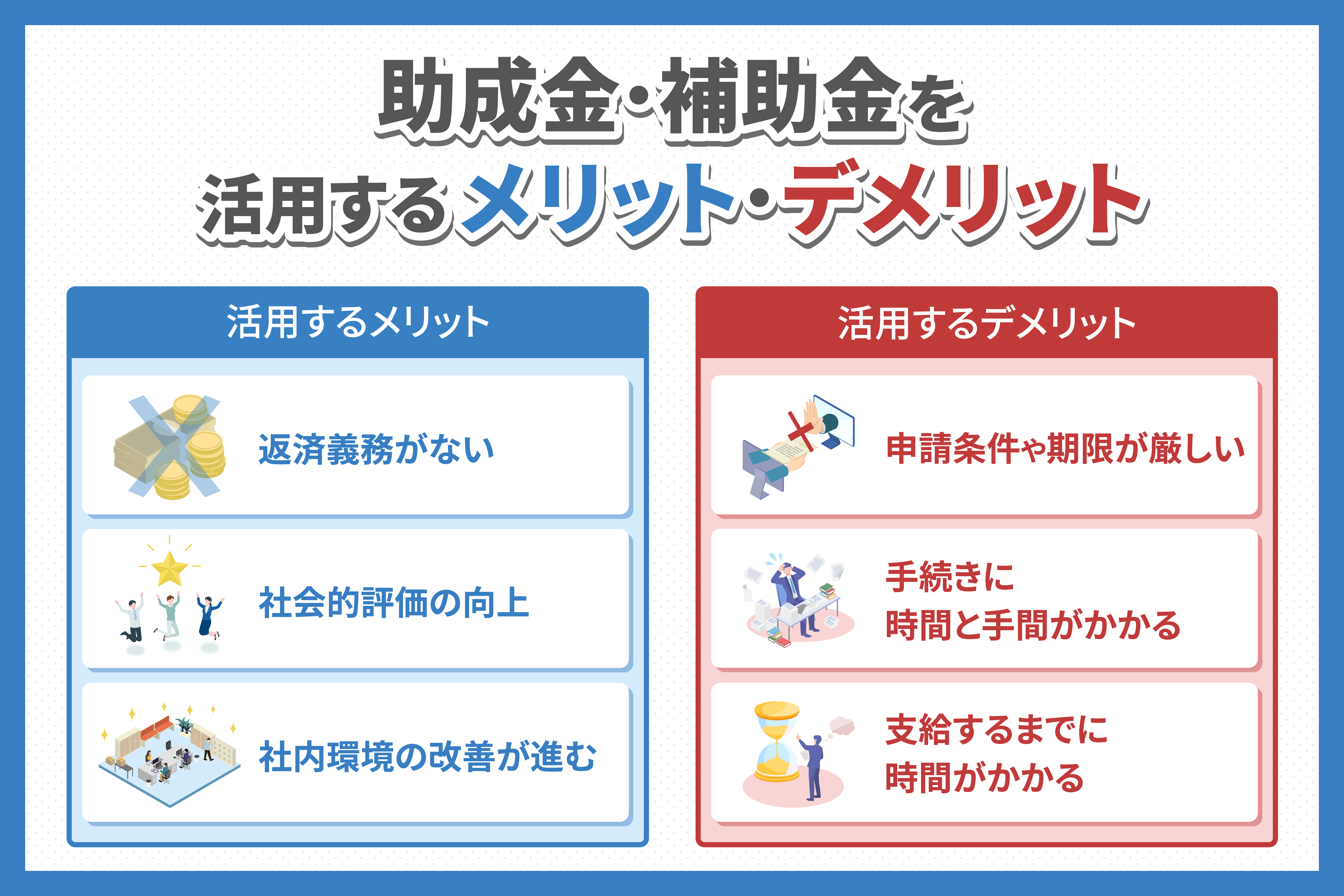

3.助成金・補助金を活用するメリット・デメリット

助成金・補助金の活用には大きなメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

制度を効果的に活用するためには、両面をしっかりと理解した上で、自社の状況に合わせた判断を行うことが重要です。

3-1 メリット

助成金・補助金を活用することで得られるメリットは、単なる資金面の支援にとどまりません。企業の信用度向上や社内体制の整備など、副次的な効果も期待できます。

- 返済義務がない

- 社会的評価の向上

- 社内環境の改善が進む

3-1-1.返済義務がない

最大のメリットは、受給した資金を返済する必要がないことです。

融資と異なり担保や保証人も不要で、金利負担もありません。

健康経営施策にかかる費用の2分の1や3分の2を実質的に国が負担してくれるため、投資リスクを大幅に軽減できます。

特に資金力に限りがある中小企業にとって、返済不要の資金援助は健康経営推進の強力な後押しとなるでしょう。

3-1-2.社会的評価の向上

助成金・補助金の採択は、企業の信用度向上にもつながります。

行政の審査を経て交付が決定されるため、事業の社会的価値が認められた証となります。健康経営に積極的に取り組む企業として、従業員や求職者、取引先からの評価も高まりやすくなるでしょう。

採用活動においても「各種助成金を活用した働き方改革推進企業」としてアピールできる点は大きなメリットです。

3-1-3.社内環境の改善が進む

申請プロセス自体が、社内体制の見直しと改善のきっかけになります。

特に雇用関連の助成金では、就業規則の整備や労働時間管理の適正化が申請要件となることが多く、結果的に労務管理全体のレベルアップにつながります。このプロセスを通じて社内の体制整備や職場環境の見直しが進み、企業全体の労務管理レベル向上につながるという効果もあります。

また、補助金の場合も申請書作成を通じ事業計画を客観的にブラッシュアップできるメリットがあり、場当たり的な施策から脱却し、戦略的な健康経営を実現できるようになります。

3-2 デメリット

一方で、助成金・補助金の活用には以下のようなデメリットや注意点もあります。これらを事前に理解し、対策を講じることが重要です。

- 申請条件や期限が厳しい

- 手続きに時間と手間がかかる

- 支給するまでに時間がかかる

3-2-1.申請条件や期限が厳しい

制度ごとに細かな要件が設定されており、すべてクリアするのは容易ではありません。

支援制度ごとに対象や条件が細かく定められており、「要件を満たすのが難しい」「公募期間が短い」といったケースもあります。業種や企業規模の制限があるほか、公募期間が1か月程度と短いものも多く、タイミングを逃すと翌年度まで待たなければならないケースもあります。

労働関係法令の遵守も前提条件となるため、サービス残業や社会保険の未加入などがあれば、まずその是正から始める必要があります。

3-2-2.手続きに時間と手間がかかる

申請書類の準備は想像以上に煩雑で、専門知識も必要です。

補助金・助成金はどれも申請書類の準備や手続きが煩雑です。事業計画書、見積書、労務管理帳票、証拠書類など多数の書類を作成・提出する必要があり、専門知識のない中小企業では対応に相当の労力を要します。書類に不備があれば差し戻しとなり、余計に時間がかかる場合もあります。

中小企業では専任の担当者を置く余裕がないことも多く、通常業務と並行して申請準備を進めるのは大きな負担となります。

3-2-3.支給するまでに時間がかかる

申請から実際の入金まで、半年から1年近くかかることも珍しくありません。

補助金・助成金は事業完了後の後払いが原則のため、申請から実際に入金されるまで長期間を要します。

助成金では申請後から受給まで約6〜8か月、内容によっては1年近くかかるケースもあります。補助金でも事業終了後、精算手続きや検査を経て支給決定となるまで通常2〜3か月を見ておく必要があります。

つまり、いったんは自社で全額を立て替える必要があるため、資金繰りに余裕がなければ活用は困難です。資金繰りに余裕を持って活用しないと「支給前に事業が終わってしまった」ということにもなりかねません。

4.助成金・補助金を活用する際のポイント

補助金・助成金を有効に活用するためには、制度の特性を理解し、計画的に準備を進めることが不可欠です。

以下のポイントを押さえることで、申請の成功率を高め、スムーズな受給につなげることができます。

4-1 制度の内容を十分に理解する

名称だけで判断せず、募集要項を熟読して自社の取り組みが該当するか確認しましょう。

支援制度ごとに目的や対象経費、申請方法が異なります。似たような名称でも、対象経費や申請方法がまったく異なることがあります。特に要件を満たせば必ず支給されるのか、それとも採択審査があるのかといった違いも把握しておくことが重要です。

不明な点は管轄の労働局や商工会議所などに問い合わせ、正確な情報を得ることが成功の第一歩となります。

4-2 申請スケジュールを明確にする

年間の申請計画を立て、スケジュールに余裕を持って準備を進めることが重要です。

多くの補助金・助成金は年度初め(4〜5月頃)に公募開始となり、締切が設定されています。準備期間を考慮し、遅くとも前年度末には申請計画を立てておきましょう。

また予算上限に達すると期限前でも受付終了する制度もあるため、余裕のあるスケジュール管理が大切です。

自治体独自の奨励金などは健康経営認定の発表後に申請可能となるものもあり、タイミングを逃さないよう注意しましょう。「まだ大丈夫」と油断せず、早めの申請を心がけることが大切です。

4-3 投資資金を準備する

助成金・補助金は後払いのため、つなぎ資金の確保が必須です。

補助金・助成金は事業実施後の精算払い(後払い)が基本です。いったんは自社で費用を立て替える必要があるため、着手前に自己資金や短期借入で必要資金を確保しておくことが重要です。

採択されても、実際に入金されるまでの資金を用意できなければ事業を実施できません。

支給決定から入金までの「つなぎ資金」を用意できない場合、せっかく採択されても事業を完遂できなくなる恐れがあります。

資金計画を立てる際は、支給時期が遅れる可能性も考慮し、ゆとりのある資金繰りを心がけましょう。

5.助成金・補助金でよくあるご質問

助成金・補助金の申請を検討する企業からよく寄せられる質問について、実務的な観点からお答えします。

5-1 申請にはどのぐらい時間がかかる?

書類準備から資金受取まで、半年から1年程度は見込んでおく必要があります。

書類準備に数週間〜数か月、審査や交付決定まで数か月、事業実施後の完了報告を経て振り込みまで、さらに数か月かかるのが一般的です。

助成金では6〜8か月程度、内容によっては約1年要する場合もあります。健康経営施策の実施時期を逆算し、ゆとりのあるスケジュールで申請することが重要です。

5-2 申請に必要な書類は?

申請書や事業計画書のほか、労務管理関係の書類や経費証拠書類など多岐にわたります。

制度により異なりますが、見積書・請求書・領収書などの経費書類、就業規則、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、労使協定書などが必要です。法人の場合は登記簿謄本や決算書も求められることがあります。

申請要領のチェックリストを確認し、漏れのない準備が必要です。

5-3 対象の企業は?

多くは中小企業が対象で、大企業より有利な条件で支援を受けられます。

ただし「雇用保険適用事業所であること」「労働関係法令を遵守していること」などの基本要件があります。自社が該当するかは募集要項で必ず確認しましょう。

複数の助成金を組み合わせて活用することも可能なので、健康経営の各施策に応じて適切な制度を選択することが重要です。

6.まとめ

健康経営の推進にかかる費用は、助成金・補助金を活用することで軽減できます。

2025年度以降も「両立支援等助成金」や「働き方改革推進支援助成金」など、健康経営に直結する多様な支援制度が用意されています。返済不要の資金援助は、特に中小企業にとって健康経営を始める絶好のチャンスといえるでしょう。

ただし、申請には相応の準備期間と手間がかかることも事実です。制度の要件を正確に把握し、スケジュールにゆとりを持って計画的に進めることが成功の秘訣です。また、支給までのつなぎ資金の確保も忘れてはいけません。

健康経営は従業員の幸福度向上と企業の成長を両立させる重要な経営戦略です。助成金・補助金という国の後押しを上手に活用しながら、自社に合った健康経営を実現していきましょう。最新の公募情報は厚生労働省や経済産業省のウェブサイト、自治体の補助金ポータルサイトなどで随時公開されるので、定期的に情報収集することをおすすめします。

健康経営の推進や助成金活用を含めた福利厚生制度の構築をご検討の場合は、福利厚生のトータルソリューションを提供するイーウェルにご相談ください。健康経営優良法人認定のサポートから助成金を活用した施策立案まで、企業の健康経営を包括的に支援するサービスをご提案いたします。

充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend