健康経営施策で禁煙を進める理由

「健康経営」は、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。近年、従業員の健康リスク管理が重要視されており、「たばこへの対策」についても、「健康経営」の対象とされています。

本記事ではなぜ禁煙を進める必要性があるのか、禁煙を実施することによってどんなメリットがあるのかご紹介いたします。

合わせて読みたい

目次

1.なぜ企業が喫煙対策をする必要があるのか?

2020年4月1日より健康増進法の全面施行によって、従業員の望まない受動喫煙を防止することが企業責任の一つとして加わり企業の喫煙対策については厳しくなりました。

そもそも喫煙についてはさまざまな健康への悪影響が報告されており、「できれば吸わない方がいい」というのは、社会的に共通認識といっても過言ではないでしょう。

しかし、たばこは嗜好品であり、吸うか吸わないか、止めるか止めないかなどは、プライバシー・自己決定権にも関わるプライベートな内容ともいえます。

「他人に迷惑をかける=受動喫煙」の防止についてならともかく、会社からタバコを吸うことにまで口を出されたくない、というのは個人的意見としてあり得ることです。

しかし、近年では、従業員の喫煙対策に取り組む企業も多くなっています。

なぜ企業が、プライベートである喫煙習慣にまで踏み込んで対策をする必要があるのでしょうか。

1-1 企業が禁煙施策をする理由

企業が禁煙施策をする理由は、主に2つです。

- 健康増進法改正により受動喫煙対策がルール化されたため

- 健康経営優良法人の認定要件であるため

それぞれ詳しく見てみましょう。

健康増進法改正により受動喫煙対策がルール化されたため

既に施行されているので皆様ご存じの内容ですが、2020年4月1日より、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されています。

その中では、従業員に対する受動喫煙対策について、企業にも施策を求めています。

会社(事業所)は、「多数の者が利用する施設等」に該当し、その施設の中で受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等が課されています。

また、従業員募集の際にも、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務があります。

このことにより、企業も従業員に対し、受動喫煙を防止することが明確な義務となり、一部または全面的に、喫煙の制限、つまり禁煙施策を推進する必要が生じたことになります。

健康経営優良法人の認定要件であるため

本記事最初に掲げたとおり、「健康経営」は、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

その健康経営を推進するための指針として、経済産業省が毎年実施している「健康経営度調査」があり、この調査に回答(申請)して一定の評価を受けると「健康経営優良法人」の認定を受けることができます。

「健康経営優良法人」に認定されることで、さまざまな優遇措置を受けられたり、ステークホルダーへのアピールができたりなどの効果があるものですが、この「健康経営優良法人」の認定要件として、受動喫煙対策に関する取り組みと、喫煙率低下に向けた取り組みが設定されています。

まず、受動喫煙対策に関する取り組みは、健康増進法改正により義務となっているので、取り組んでいない場合は健康経営優良法人不認定です。

次に喫煙率低下に向けた取り組みは、例えば「令和7年度 健康経営度調査」大規模方針部門の設問では、複数(①~⑰)ある健康対策のうちから14項目以上対応していないと不認定になる選択項目です。

取り組まなければ健康経営優良法人認定されない、ということはありませんが、健康経営優良法人2025(大規模法人部門)の、結果を公表している2,679団体のうち、喫煙率低下に向けた取り組みにつき適合していないとされた企業はわずか61団体、0.22%しかありません。また、健康経営優良法人のうち上位500社にあたる「ホワイト500」にランクインした企業では、取り組み無しの企業はありません。

選択項目とはいえ、取り組んでいないと認定はなかなか厳しいでしょう。

健康経営優良法人の認定を受けるのであれば、ぜひ取り組んでおきたいということになります。

1-2 禁煙施策が健康経営につながるメリット

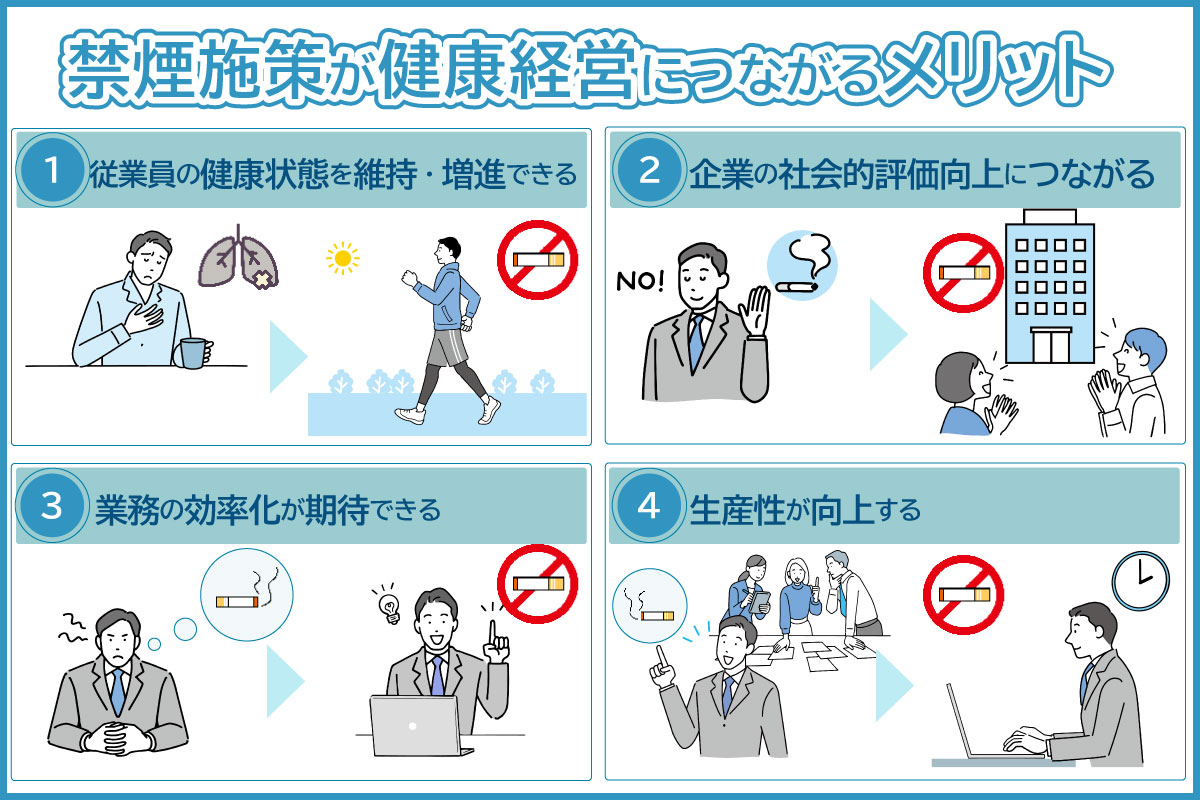

健康経営の観点では、禁煙施策推進により、

- 従業員の健康状態を維持・増進することができる

- 企業の社会的評価向上につながる

- 業務の効率化が期待できる

- 生産性が向上する

などの効果が期待できます。

これらのメリットについて、具体的効果を見てみましょう。

1-2-1 従業員の健康状態を維持・増進することができる

たばこによる煙を吸うことで、様々な病気リスクが高まることが研究によってわかっています。例えば、男性における「がん」の死因は「肺」がもっとも多いというデータがあります。これは、発がん性物質が含まれている、たばこが原因によるものであると想定されます。

がんとの関係で言うと、肺がんの他にも、食道がん、胃がん、咽頭がん等も、喫煙が発病のリスクになることがわかっています。

また、脳卒中や心筋梗塞、がん以外の呼吸器系の病気、慢性閉塞性肺疾患(COPD)・間質性肺炎・気管支喘息のリスクも、喫煙によって高まります。

その他、糖尿病、歯周病、白内障、加齢黄斑変性、アルツハイマー病、流産・早産のリスクなど、記載しきれないほどの病気に対し、リスクとなりえます。

禁煙施策を進めることで、従業員がこれらの病気に罹患するリスクを下げ、継続して「良いコンディションで」長く働いてもらえる可能性がアップします。

1-2-2 企業の社会的評価向上につながる

企業で禁煙施策を推進することは、企業の社会的評価を向上させることにつながります。禁煙や受動喫煙への対策は、企業が背負うべき社会的責任と考えられているためです。

従業員募集の際にも、どのような受動喫煙対策を講じているか明示する義務があることからも、企業が禁煙や受動喫煙への対策を行い、それを内外に発信することにより、果たすべき社会的責任をきちんと果たしている企業というイメージを与えることができます。

企業イメージの向上は、その会社で働きたいと思う求職者を増やし、さらに投資家などのステークホルダーへの有効なアピールとなるでしょう。

1-2-3 業務の効率化が期待できる

近年は受動喫煙防止の観点からも、オフィスでの分煙は常識となっており、たばこを吸うためには、離席をして喫煙所に行かなくてはいけません。喫煙所に向かうと一定時間、業務から離れることになり、1日に何度も喫煙する場合、累計時間は数時間に及ぶこともあります。

喫煙しない人からしてみると、そばで喫煙されるのも迷惑ですが、離席することによって業務時間に不公平が生じるのも納得しがたいことでしょう。

企業によっては、たばこを吸わない従業員には、通常の有給休暇とは別に「スモ休」等の特別な有給休暇を与えたり、その分の禁煙手当を出したりという対策を行って、不公平感を解消させる試みを行っていますが、「スモ休」や禁煙手当があることで、喫煙者がさらに堂々と喫煙時間を取ることになれば、業務の効率から言って本末転倒です。

喫煙時間に喫煙者同士のコミュニケーションが生まれる、という観点はありますが、喫煙者・非喫煙者問わずコミュニケーションを生み出す施策こそ検討されるべきです。

吸わなくても大丈夫という状況を作り出すため、禁煙施策を行うことで、結果として従業員を業務に専念させ、効率的な業務遂進行が期待できるでしょう。

1-2-4 従業員の健康状態を維持・増進することができる

喫煙によりだんだんと不健康になるだけでなく、ニコチンがもたらす中毒性も懸念としてあります。

ニコチン中毒になってしまうと、ニコチンが体から切れた際に、落ち着きがなくなってしまったり、怒りっぽくなったりします。

たばこを吸うことによるリフレッシュで効率が上がると主張する喫煙者もおられますが、体からニコチンが切れるスピードは速く、30分もするとすぐにたばこを吸いたくなる場合もあります。30分で落ち着きがなくなるのでは、到底生産性が高い状態とは言えません。

2.企業の禁煙対策の手順

2‐1 手順①:社内から「禁煙促進」を発信する!

健康経営において、「禁煙」を進める第1歩は、会社としての意思を示すことです。ただし、いきなり「全面的禁煙」を打ち出してしまうと、社内の混乱を招くため、段階的に禁煙を推し進める方が最終的な結果に結びつきやすいでしょう。

例えば、「〇年後までに社内の喫煙率〇〇%を目指します」というだけでも、会社が禁煙を推進していくという方針が従業員に理解してもらえます。

2‐2 手順②:サポート体制を提供する

メッセージを発しただけでは、片手落ちとなります。「喫煙が健康に悪いとはわかっているがやめられない」という人も多いはずです。

まずは、彼らを禁煙に導くためのサポート体制を作りましょう。

<サポート>

会社のサポート体制としては以下のようなものが想定されます。

「禁煙チャレンジコミュニティ」

「禁煙」したい!と考えている従業員同士のコミュニティを会社が主導して立ち上げます。「禁煙」はなかなか1人では達成が難しいものなので、同じ立場にたった人たちで共有意識や声がけを行ってもらうことで、禁煙がしやすくなります。

SNSツールを使った施策など、エンターテイメント感覚で禁煙するなどの企画も効果的です。

「禁煙セミナー」

漠然と「禁煙」したい、というだけでは、なかなか納得できない人も多いです。外部講師を招き、喫煙者を対象にした定期セミナーも効果的です。喫煙がもたらすリスク、禁煙によるメリット、実際に禁煙に成功した人の事例などを説明してもらえます。喫煙者が「禁煙」を自分事としてとらえることが大切です。

「喫煙者への補助を行う」

ニコチン製剤(パッチ・ガム)、経口禁煙補助薬の購入サポートを会社で行うことも効果的です。従業員にとって金銭的に助かることはもちろん、会社がそれだけ本気だというメッセージにもなります。

また、セミナーとは別に個別のカウンセリングを受けてもらうなど、心身にわたるサポートもできます。

「定期的にアンケートを行う」

会社から一方的にサポートするだけでなく、従業員の本音を探るために、定期的なアンケート(喫煙者対象)を行いましょう。人によって禁煙に対する姿勢や、依存度、健康も変わってくるため、従業員自身に自らの状態を意識されるのにも役立ちます。

会社のサポートを手厚くする意志があるのであれば、従業員個々へのきめ細やかな対策をとることもできます。また、定期的にアンケートを実施することで、禁煙プログラム対象者の経過観察にもつながります。

3.失敗例から知る「禁煙推進の際に企業が取り組むべき課題」

前章で「社内の混乱を招くため、段階的に禁煙を推し進める方がいい」とお伝えしましたが、いきなり強硬策を押し出してしまった場合、従業員の反発を招き、結局失敗に結びつきやすくなります。

この章では、そんな失敗例から、やってはいけない進め方と、そこに隠された企業課題を見ていきましょう。

3‐1 「逆スモハラ」発生で訴訟のリスク

「スモークハラスメント(スモハラ)」は、喫煙者が非喫煙者に対し、喫煙を強要したり、タバコの煙やにおいなどで不快な思いをさせたりすることですが、禁煙を推し進める中で「逆スモハラ」が発生する可能性があります。

「逆スモハラ」は、スモハラのまさに逆で、非喫煙者が喫煙者に対し、禁煙を強要したり、たばこを吸っていることに対する嫌がらせをすることです。

禁煙推進を、社内理解を深めないままで急に推し進めると、「喫煙は悪だ」という風潮が社内に生まれてしまい、ルールを守って喫煙している社員の立場までが悪くなってしまい、逆スモハラが起きることがあります。

ハラスメントがひどい場合は、それを苦にして社員が離職するリスク、また理解のないままの強制的なルール変更は無効として訴訟を起こされるリスクまであります。

3‐2 社長・役員などに喫煙者がいてルールが有名無実化

就業時間内禁煙などを会社ルールとして設定しても、守られなければ意味がありません。特に、経営層(社長、役員)などが禁煙に前向きではない場合、ルールを逸脱しても注意できないことが往々にしてあり、なし崩しになることが多いようです。

偉い人がたばこを吸っているのを見た従業員が「社長が吸っているから自分も」と時間内に喫煙すれば、それをとがめない雰囲気ができてしまうでしょう。ルールを設定するにしても、まず経営層の理解を得、模範を示してルールに従うようにしてもらうことが大切です。

3‐3 敷地から喫煙所撤廃で逆に会社イメージ低下

会社の敷地から喫煙所を全撤廃した場合、喫煙者は会社外の喫煙所までタバコを吸いに行かなければならなくなります。禁煙についての周知、サポートがないままいきなり喫煙所だけなくしても、喫煙者は禁煙できていないわけですから、当然近くのコンビニや小売店などに設置された喫煙所まで足を運ぶことでしょう。

もし場所的に、近くの喫煙所が1ヵ所しかないような場合、今まで会社敷地内で喫煙していた社員が全員押しかける状態になります。人数が多いと喫煙所に入りきれず周囲で吸ったり、喫煙のための列ができたりして邪魔になるなど、場合によっては近隣の迷惑になることもありえます。

さらに喫煙社員の反発も予想され、喫煙者、非喫煙者間で対立が生まれると、社内の雰囲気が悪くなります。

3‐4 受動喫煙対策には従業員の理解・協力が不可欠

見てきた例は、いずれも社員の理解を得られる前に急なルール変更を行うことによる弊害が予見されるものです。

対策を実行に移す前に、まず経営層を含めた啓蒙を行い、禁煙の社内風土を醸成することが重要です。社員の理解・協力なくては、結局絵に描いた餅なのですから、理解を得るための準備が最も大切です。

また、実施の前には猶予期間を設ける、実施後ハレーションがないか見守るなど、当事者の気持ちを常に意識する必要があります。

4.ポイントを押さえた禁煙推進で着実な成果を!

失敗しやすいやり方を見たところで、具体的に禁煙施策を実施する際のポイントをご紹介します。

4‐1 【ポイント1】実施している喫煙対策、根本的な認識がまちがっていませんか?喫煙室や空気清浄機、加熱式たばこについての誤解とは?

多数の従業員が利用する施設、つまり会社内では、原則屋内禁煙ですので、喫煙できるのは基準を満たした喫煙室でのみとなります。飲食店ではない場合、その種類は以下の2種類です。

- 喫煙専用室(喫煙のみ可能、飲食等不可)

- 加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式たばこのみ喫煙可、飲食等可能)

なお、喫煙専用室では、従来の紙巻きたばこに加え、加熱式たばこも吸うことができます。

2020年4月に施行された改正健康増進法では、喫煙室は、設置基準が細かく定められており、事業者は基準を満たす必要があります。

①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること

②たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

③たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

誤解されやすいのですが、喫煙室では排気が必要なのであって、空気清浄機を設置することは必須ではありません。むしろ空気清浄機を設置しただけでは、基準は全く満たせていませんのでアウトです。

現在では、どんなに排気をし、気流に気を付けても、空気ですから出入りのたびに何かしら漏れることは避けられず、また室内の場合はどうしても付近のにおいの問題が生じることから、喫煙室ではなく敷地内の喫煙所(建物外)を設ける方が良いとされています。

※出典元:厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/

また、加熱式たばこは、たばこ葉を加熱し、発生したニコチンを含むエアロゾルを吸う構造です。

火をつけないで吸うため煙が出ず、においが紙や服につきにくいこと、また種類によっては紙巻タバコより有害性成分が少ないとうたっていることから、健康被害は少ないと思われている方も多いようですが、たばこであることに変わりはなく、吐き出した呼気には目に見えない有害物質が含まれています。紙巻きたばこと同じく、禁煙対策の対象となるものです。

なお似ているもので「電子たばこ」があります。これは「リキッド」と呼ばれる液体を加熱し、その蒸気を吸うものですが、日本ではまだニコチン入りのリキッドは承認されておらず、現在国内で流通しているものは「たばこ類似製品」です。法律上のたばこではないため、こちらは禁煙の対象外とされています。

4‐2 【ポイント2】分煙をしていても、従業員は不満に思っていることがある!社内アンケートを実施しよう!

喫煙室を設置し、分煙していても、それでいいというわけではありません。

ティーペック株式会社が2017年に行った、非喫煙者向けの調査によると、たばこで嫌な思いをした場面で、以下の回答が上がっています。

「勤務中や外出の動向中にたばこのにおいや煙が気になって嫌な思いをした」(58.6%)

「業務中に席を外すことで、非喫煙者よりも休憩時間が長く不公平感を感じた」(32.0%)

「業務中に席を外すことで、業務が滞り困った」(20.1%)

※複数回答

※出典元:株式会社ティーペック「喫煙に関する意識調査」

https://t-pec.jp/work-work/article/232

たばこを吸い終わってから一定時間(おおむね45分間)は、服や呼気にたばこの有害物質が含まれ、周囲の人が受動喫煙の危険があるとも言われていますし、たばこのにおいは、喫煙者が考えている以上に非喫煙者を悩ませることがあります。残留物質やにおいの影響は、分煙したからといって解決していません。

また、業務中にたばこで席を外すことへの不満については、分煙によって発生したともいえます。もちろん分煙しないことは論外ですが、分煙しても解決していない不満が、社員の中にくすぶっています。それを無視して、例えば「禁煙成功したらボーナス!」などという施策を行ったら、当然非喫煙者は「喫煙者ばかり優遇している」と不公平感を一層募らせることになります。

まずは社内の意見を収集すべくアンケートを行い、状況を把握してください。それにより施策を実施した後も、それで本当に改善したのか、残っている不満はないか、定期的な聞き取りに努めましょう。

4‐3 【ポイント3】喫煙対策の内容は就業規則に明記しよう!明記することにより従業員間のトラブル防止が可能!

禁煙施策の内容は、就業規則に具体的に明記しましょう。これは喫煙者、非喫煙者間でのトラブルを極力回避するために有効です。

- 就業時間中の喫煙の取り扱い

- 違反した場合の罰則

- 喫煙者の採用について

このような内容を規則に盛り込むことが必要です。

なお、喫煙については「安全衛生に関する事項」とされ、これは就業規則の相対的必要記載事項とされていますから、会社としての措置は就業規則に反映させましょう。就業規則に正しく反映されていることで、喫煙という行為に対し、全社員が共通認識を持つことができ、不要なトラブルを回避することができます。

5.禁煙対策に取り組んだ企業の事例

5‐1 事例① SCSK株式会社 健康経営銘柄2025

社内における健康経営の明文化と全社挙げての禁煙プロジェクト推進

SCSK株式会社は、2015年に健康経営を企業の経営戦略の一環と位置づけ、就業規則に「健康経営の理念」とともに健康に対する会社の責務・社員の責務を明記しました。

さらに、2013年には所定就業時間中の禁煙を、2016年には職場懇親会などにおける受動喫煙防止を就業規則に記載し、全社を挙げて禁煙プロジェクトに取り組みました。

さらにそれより前の2009年には、先駆けて社屋の全館禁煙を実施し、喫煙所を会社からなくすなどの活動も継続して行ってきています。

その他、経営トップが率先して禁煙しその経験を役員に伝えたり、卒煙キャンペーン(禁煙成功で5万円の福利厚生ポイント付与)を開催したりと様々な打ち手を行いました。中でもよく知られているのは健康施策の後押しをしてもらうよう、経営トップが従業員の家族に向けて手紙を書いたことです。

2010年にはすでに男性35%、女性8%になっていた喫煙率はキャンペーンによりさらに下がり、2023年度の発表では、全体で13.4%となりました。

SCSK株式会社は日本の健康経営の最先端ともいえるでしょう。結果としてSCSK株式会社は、経済産業省の「健康経営銘柄」に11年連続で認定されています。

5‐2 事例② オムロン株式会社 健康経営優良法人2025(大規模法人部門 ホワイト500)

3人1組で完全禁煙にチャレンジ

全社禁煙化に向けて行われた禁煙支援イベント「卒煙マラソン」では、喫煙者2人(チャレンジャー)・非喫煙者1人(サポーター)の3人でチームを構成し、3カ月間の完全禁煙にチャレンジ。年間で3回開催、合計174チーム(のべ522人)が参加しました。お互いをサポートし合うことで、参加喫煙者の約85.0%、合計約300人が禁煙を達成しました。

また、禁煙外来補助も行っています。

全社禁煙化して以降も、健康保険組合を中心に禁煙支援施策を継続することで、喫煙率は2023年7月には全社で15.5%と、着実に低下しています。

5‐3 事例③ SOMPOひまわり生命株式会社 健康経営優良法人2025(大規模法人部門 ホワイト500)

セグメンテーションや個別指導で社員の禁煙を促す

SOMPOひまわり生命株式会社では、健康応援企業の確立」をビジョンに掲げ、従業員の喫煙率0%を目標にしています。

社員に禁煙を促す取り組みを強化しており、就業時間内の禁煙化を導入し、新入社員の非喫煙者採用を取り入れました。

その他、禁煙外来補助、禁煙DAYの導入、専有部分終日禁煙化などの取り組みや、喫煙者に向けたアンケートや禁煙セミナーも定期的に継続実施。

喫煙者のセグメンテーション、きめ細かい個別指導を行い、リテラシー向上・意識変容に力を入れています。

その結果、喫煙率は2015年度の21.4%から2019年度に15.3%、2023年度には6.9%にまで減少しました。

今後も禁煙施策については継続的に取り組むことを表明しており、禁煙を応援する卒煙サポーター研修や、生活習慣改善アプリを活用した施策などで、さらなる喫煙率の低下を目指しています。

6.まとめ

会社の禁煙化をすすめるためには、従業員とのコミュニケーションが必要不可欠です。社会的に禁煙が推進されている背景もあるので、現在は従業員の意識も禁煙に向き合いやすくなっています。

会社として明確な意思を示しつつ、中長期的な視点で「禁煙」を考え、推進していきましょう。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend