【2025年改正法対応】10月までに対応必須!!育児介護休業法改正のポイントを解説|企業の取り組み事例も紹介

「育児休業の取得率を上げたいけど、具体的にどう対応すればいいの?」

「2025年の法改正で何が変わるの?企業として準備すべきことは?」

2025年に施行される育児介護休業法改正は、人事・労務担当者にとって重要な課題です。改正内容を理解し、適切に対応することで、従業員の仕事と家庭の両立を支援し、職場環境を改善することができます。

本記事では、2025年4月と10月に分けて施行される育児介護休業法改正の内容と、企業として取るべき対応策、先進企業の取り組み事例を詳しく解説します。特に2025年10月の改正に向けた対応がこれからのご担当者に向け、準備に必要なことも整理していますので、改正後も円滑に制度を運用できるよう、ぜひ最後までご覧ください。

関連資料をダウンロード

育児・介護休業法改正に対して福利厚生サービス「WELBOX」でお手伝い可能な対策をまとめました。

目次

1.育児介護休業法改正の目的

今回の育児・介護休業法改正は、少子高齢化による労働力不足に対応し、男女ともに仕事と家庭を両立できる職場環境づくりを進めるために行われました。特に2025年には「2025年問題」として知られる、国民の5人に1人が75歳以上になる超高齢社会を迎えることが見込まれています。

この社会構造の変化は日本経済や社会に深刻な影響を及ぼすと考えられており、育児や介護といった多様なライフステージに対応した柔軟な働き方を実現し、雇用を維持・拡大することが急務となっています。

法改正の主な目的は以下の3点です。

- 多様な働き方の選択肢拡充

- 男性の育児参加促進

- 仕事と介護の両立支援強化

2024年5月の法改正成立時には「働く意欲のある人が育児や介護による時間的制約で退職に至るのを防ぐため、企業には男女とも仕事と家庭を両立できる環境整備が求められる」と明記されています。 この改正により、企業側も従来の働き方の見直しを迫られますが、長期的には優秀な人材の確保・定着につながり、社会全体としても労働力の維持と多様な働き方の実現による生産性向上が期待されています。

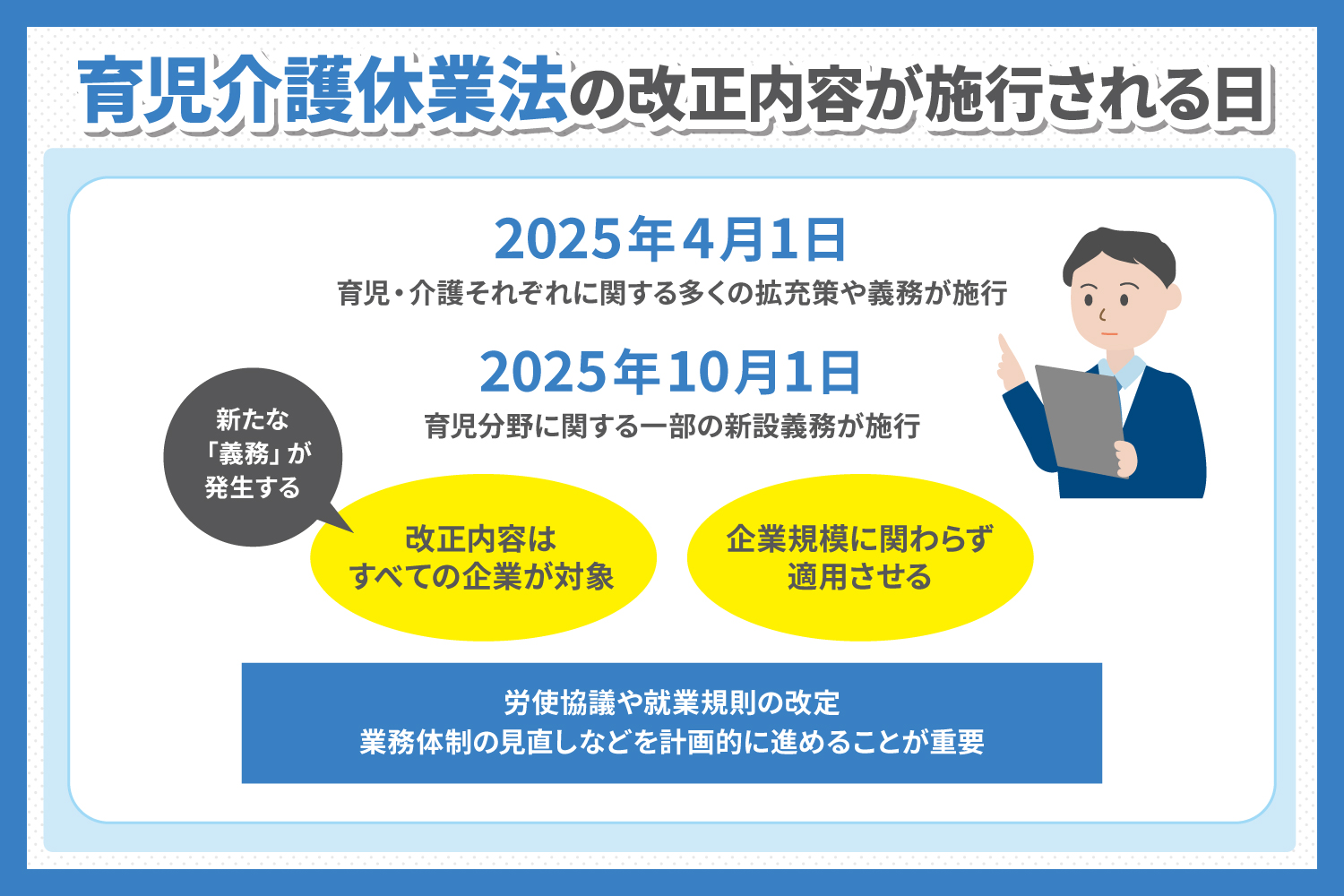

2.育児介護休業法の改正内容が施行される日はいつ?

育児・介護休業法等の改正法は2024年5月に成立し、以下の2段階で施行されます。

- 2025年4月1日:育児・介護それぞれに関する多くの拡充策や義務が施行

- 2025年10月1日:育児分野に関する一部の新設義務が施行

育児分野の改正内容はすべての企業が対象となり、新たな「義務」が発生します。具体的には、子の看護休暇の拡充や所定外労働の制限の対象拡大、育児休業取得状況の公表義務の拡大などが4月から、3歳以上の子を育てる労働者向けの柔軟な働き方支援策の導入義務などが10月から施行されます。

企業規模にかかわらず適用される改正ですので、すべての企業は施行日までに社内規程や制度を整備し、円滑に運用できる準備を進める必要があります。特に育児休業取得状況の公表義務は従業員300人超の企業に拡大されるなど、中堅企業にも影響の大きい改正内容となっています。

介護分野については、対応すべき今回の法改正すべてが2025年4月からの施行です。

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和、介護離職防止のための雇用環境整備、 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等はすべての企業が対象であり義務です。介護のためのテレワーク導入のみは、努力義務となっています。

施行までの残り期間を有効に活用し、労使協議や就業規則の改定、業務体制の見直しなどを計画的に進めることが重要です。厚生労働省からは詳細なガイドラインも順次公開されていますので、最新情報を確認しながら準備を進めましょう。

3.2025年4月と10月に施行される育児介護休業法改正の内容は?

育児介護休業法の改正は2025年4月と10月に分けて施行されます。各時期に施行される主要な改正内容とそのポイントを解説します。

3-1 2025年4月に施行された法改正の内容

| 改正項目 | 施行前 | 施行後(2025年4月1日〜) |

| 子の看護休暇の拡充 |

・対象は小学校就学前まで ・病気やけが、予防接種等の事由のみ ・勤続6か月未満の労働者は労使協定で除外可 ・「子の看護休暇」の名称 |

・対象は小学校3年生修了まで ・感染症による学級閉鎖や入園・入学式、卒園式も事由に追加 ・勤続6か月未満でも取得可能(除外規定撤廃) ・「子の看護等休暇」に名称変更 ※日数は年5日(2人以上は10日)で変更なし |

| 所定外労働の制限(残業免除) | ・3歳未満の子を養育する労働者のみ申請可 | ・小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大 |

| 短時間勤務制度の代替措置 |

・育児休業に関する制度に準ずる措置 ・始業時刻の変更等 |

・左記に加え「テレワーク」が追加 ・育児中のテレワーク活用は企業の努力義務化 |

| 育児休業取得状況の公表義務 | ・従業員数1,000人超の企業のみ | ・従業員数300人超の企業まで |

| 介護休暇の取得要件 | ・勤続6か月未満の労働者は労使協定で除外可 | ・勤続6か月未満も取得可能(除外規定撤廃) |

| 介護離職防止のための雇用環境整備 | ・義務なし(任意) | 以下の取り組みから少なくとも1つの実施が義務化 ・介護関連制度に関する社員研修 ・介護相談窓口の設置 ・制度利用事例の収集、提供 ・制度利用促進方針の周知 |

| 介護時の個別周知・意向確認 | ・義務なし | ・要介護家族がいる社員への制度周知と意向確認が義務化 |

| 仕事と介護の両立に向けた早期情報提供 | ・義務なし | ・社員が40歳になる年から翌年の1年間に介護制度の情報提供が義務化 |

| 介護のためのテレワーク推進 | ・特に規定なし | ・介護が必要な家族がいる社員への在宅勤務等の措置を講ずる努力義務化 |

3-2 2025年10月に施行される法改正の内容

| 改正項目 | 施行前 | 施行後(2025年10月1日〜) |

| 育児期(3歳以降)の柔軟な働き方支援策 |

3歳未満の子を養育する労働者への短時間勤務制度等は義務 3歳以上の子については特に義務なし |

3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下から2つ以上の措置を企業が実施する義務化(労働者は1つを選択可能) ・始業時刻等の変更(時差出勤・フレックス等) ・テレワーク(月10日以上) ・短時間勤務制度 ・年10日以上の育児目的休暇 ・その他両立支援措置(企業内託児所等) |

| 柔軟な働き方措置の個別周知・意向確認 | 義務なし | ・対象労働者に対する個別の周知・意向確認が義務化 |

| 妊娠・出産時および子が3歳前の個別意向聴取・配慮 | 義務なし | ・妊娠・出産申出時、または子が3歳になる前に両立に関する希望を聴取し配慮する義務化 ・聴取した意向を理由とする不利益取扱いは禁止 |

4.育児介護休業法改正で必要となる企業の対応

2025年の育児介護休業法改正に対応するため、企業にはさまざまな準備が必要です。まず就業規則や社内規程の改定が必須で、法改正の内容を反映した制度設計が求められます。また業務体制や人員配置の見直しも重要です。育児・介護に関わる休暇や時短勤務の利用者増加が予想されるため、業務の標準化やバックアップ体制の構築が欠かせません。

さらに、社員への周知徹底と研修も重要なポイントです。法改正の趣旨や新制度について全社員が理解できるよう、説明会の開催や資料配布などを計画的に行う必要があります。特に管理職向けの研修は制度運用の鍵となります。

従業員300人超の企業では男性育休取得率の公表義務も課されるため、データ収集と公表方法の検討も必要です。また介護離職防止のための相談窓口設置や情報提供体制の整備、3歳以降の子を持つ社員向けの柔軟な働き方支援策の導入など、具体的な制度設計と運用方法の検討が求められます。

これらの対応を総合的に進め、制度が形骸化せず実効性を持つ職場環境と風土の醸成が企業に求められています。

5.具体的に2025年10月改正に向けた対応は?

2025年4月の改正ボリュームが大きかったため、「4月分はなんとか対応したが、10月改正分の対応がこれからだ」という企業も多いのではないでしょうか。

2025年10月改正分について具体的にやるべきことを確認しましょう。

5-1 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

まずは「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」です。これは3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、企業が5つの措置の中から2つ以上を選択して講ずる義務です。

【選択肢となる5つの措置】

➀始業時刻等の変更

②テレワーク等(10日以上/月)

③保育施設の設置運営等

④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

⑤短時間勤務制度

この5つの中から2つ選んで制度を制定し、従業員は措置の中から1つを選択して利用することができます。

この5つの中から2つを選んで措置を講じる際には、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があるとされています。措置は施行日、つまり2025年10月1日から使えるようにする必要があります。

【2025年10月までに企業が行わなければいけないこと(1)】

1.前もって過半数組合等(過半数労働組合がない場合は過半数代表)の意見を聞く

2.意見をもとに講ずべき措置を選択して制度を制定する

なお、すでに社内で導入している制度がある場合には、当該制度を「柔軟な働き方を実現するための措置」として選択して講ずることは可能とされていますが、その場合でも、職場のニーズを把握するため、改正育児・介護休業法第 23 条の3第4項に基づいて、過半数組合等の意見を聴取する必要があるとされます。すでに制度が2つ以上あるから残りを選択から即座に外していいかという点では、過半数組合等の意見によってはそうではない場合がありえますので注意が必要です。

5-2 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

次に「柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認」があります。

これは3歳未満の子を養育する従業員に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として5-1の項で説明した制度(対象措置)に関する内容の周知と制度利用の意向確認を、 個別に行わなければならないとするものです。

この内容については、まず前段階として「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」が制定されていなければならないことになりますが、そのうえでさらに2025年10月までに以下を実施する必要があります。

【2025年10月までに企業が行わなければいけないこと(2)】

1.対象者を特定する

2.周知すべき事項に従って内容や周知方法を定め、実際に周知と制度利用意向の確認を行う

なお、すでに社内で導入している制度がある場合には、当該制度を「柔軟な働き方を実現するための措置」として選択して講ずることは可能とされていますが、その場合でも、職場のニーズを把握するため、改正育児・介護休業法第 23 条の3第4項に基づいて、過半数組合等の意見を聴取する必要があるとされます。すでに制度が2つ以上あるから残りを選択から即座に外していいかという点では、過半数組合等の意見によってはそうではない場合がありえますので注意が必要です。

5-2-1 対象者

今回2025年10月の改正による最初の対象は、労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11ヵ月に達する日の翌々日から2歳11ヶ月に達する日の翌日まで)とされているため、実際に制度が開始される2025年10月1日時点で対象となるのは2022年10月 31 日~2023年 10 月 30 日までに生まれた子をもつ従業員です。

施行日時点で、子が2歳 11ヶ月に達する日の翌日を過ぎている場合(子の誕生日が2022年 10 月 30 日以前の場合)には、法律上、個別の周知・意向確認の必要はありませんが、「柔軟な働き方を実現するための措置」は子が小学校就学前までは利用が可能ですから、小学校就学前までの子を持つ従業員から制度の利用意向が示された場合には、これに応じる必要があります。そのため、対象外の従業員にも、制度を何らかの形で周知することが求められます。

5-2-2 周知すべき事項

① 企業が「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」で選択した対象措置(2つ以上)の内容

② 対象措置の申出先(例:人事部など)

③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 ④ ①~③の利用意向

周知については、面談・書面交付・FAX・電子メール等 のいずれかによる「個別周知」が必要とされています。

FAXと電子メールでの対応は、従業員が希望した場合のみ可能ですので、一斉メールを送って終わり、ということはないようにしてください。また対象者を一堂に集めて説明会のような形式で周知を行うことは制限されているわけではありませんが、その場合でも、個別の周知に準じた形式をとり、個別に書面の交付を行ったり、意向の申出を受け付ける手段を講じたりする必要があります。

言うまでもないことですが、利用を控えさせるような個別周知と意向確認は、制度主旨に従い認められません。

もちろん、上記は2025年10月までに1回やって終わり、ではなく、その後は定期的に対象の従業員に対し行っていかなければなりませんので、それ以降の定常運用フロー、例えば毎月~数カ月単位で対象の従業員をチェックする仕組みを定め、そのタイミングで個別に案内できるよう、定型の書面等を準備しておくことなども必要です。

5-3 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取し、聴取した意向について自社状況に合わせ配慮しなければなりません。

【2025年10月までに企業が行わなければいけないこと(3)】

1.対象者を特定する

2.周知すべき事項に従って内容や周知方法を定め、実際に周知と制度利用意向の確認を行う

3.実際に配慮を行って従業員の働き方を決定する

5-3-1 対象者

2025年10月については、「労働者の子が3歳になるまでの適切な時期」での周知が該当します。

各種制度が始まった時には希望者が利用できるようにしておくのが望ましいとされますので、対象の年齢の子を持つ従業員をピックアップしておく必要があります。

対象となるのは、1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの子を持つ従業員です。

なお、10月より前に周知や配慮が行われても、施行後に行われたとみなされることになっているそうです。

またもう片方のタイミング、「従業員が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき」については、従業員の申し出を待つほかなく、対象者を限定できません。申し出てきた際に迅速に対応できるよう、書面・メールなどの準備や手順を定めておき、2025年10月以降に申し出があれば対応することが求められます。

また、対象者として注意が必要なのが、複数の子を養育する従業員についてで、たとえ育児休業中であっても、育児休業の対象ではない上の子が、周知の対象年齢である場合は、何らかの形で、1年の間に周知・意向確認を行うことが求められていますので、従業員とコンタクトをとるタイミングで忘れずに行うことが必要です。

5-3-2 周知すべき事項

① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)

② 勤務地(就業の場所)

③ 両立支援制度等の利用期間

④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

この周知についても、柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知同様、面談・書面交付・FAX・電子メール等のいずれかによる「個別周知」が必要です。FAXと電子メールでの周知が従業員が希望した場合のみなのも同じです。

5-3-3 聴取した意向についての配慮

企業が、聞き取った仕事と育児の両立に関する意向に基づき、自社の状況に応じて配慮するところまでが義務化の中身です。

例えば、勤務地を現在勤務している場所から極力離れないで済むようにしたり、業務量や労働条件を調整したりする、などです。

従業員の意向を踏まえ、配慮を検討することが必要ですが、その結果、何らかの措置を行うか否かは事業主が自社の状況に応じて決定するもので、応じなければ即法律違反となるものではありません。しかし、意向に沿った対応が困難な場合は、その内容を従業員に丁寧に説明することが求められています。

5-4 準備は万全ですか?

4月に法改正がひと段落したと思ったら、また10月に改正か!と、業務対応に頭が痛いご担当者も多いのではないでしょうか。

育児・介護休業法は、全ての雇用主に適用される法律です。法令に違反している場合、厚生労働大臣から報告を求められたり、助言・指導・勧告を受けたりする可能性があり、また報告の求めに応じない、または虚偽の報告を行った場合は最大20万円の過料に処され、勧告にも従わなければ、その旨が公表されることもあるとされています。

従業員の両立支援をし、長く働いてもらうために必要な措置が盛り込まれていますので、内容をよく吟味して、ぜひ遅滞なく職場に取り入れてください。

もっと詳しい内容、公的な見解については、厚生労働省がリーフレットやQ&Aを出しているので、そちらも参考にしてください。

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和7年1月 23 日時点)」

6.企業が行っている取り組み事例

法改正への対応に向けて、先進的企業ではすでに多様な両立支援策を実施しています。大企業から中小企業まで、それぞれの規模や業種に応じた特色ある取り組みが見られます。成功のカギは、経営トップのコミットメント、使いやすい制度設計、そして職場全体の理解促進です。

これらの企業では法定基準を超える独自制度の導入や、制度を利用しやすい風土づくりに注力しており、管理職研修や利用者の体験共有などを通じて職場の意識改革を進めています。以下、異なる業種・規模の3社の事例を紹介します。自社に適した両立支援策のヒントになれば幸いです。

あわせて読みたい

6-1 積水ハウス株式会社:男性育休100%取得を実現

積水ハウスでは、2018年9月から「男性社員1ヶ月以上の育児休業完全取得」を推進し、男性の育休取得率100%を達成しています。同社の特徴的な取り組みには以下のようなものがあります。

- 最初の1ヶ月間の育児休業を有給扱いに

- 業務との調整がしやすいよう育休を最大4回に分割取得できる柔軟な制度

- 2021年からは配偶者の出産後8週間以内であれば1日単位の育休取得も可能に

- 取得前に研修を実施し、育児への関わり方や妻へのサポート方法を学ぶ機会を提供

思い切った制度設計とトップのコミットメントにより、2019年2月の本格運用開始以降、男性社員の育休取得率は毎年100%を継続。「収入面の不安解消(有給化)」と「業務への配慮(分割取得可)」という課題に応えた成功例として注目されています。

6-2 株式会社小松製作所(コマツ):仕事と育児の両立を支援する柔軟な制度設計

株式会社小松製作所(コマツ)では、育児と仕事の両立支援に力を入れており、法定を上回る制度設計と利用促進に取り組んでいます。

- 育児休業は子どもが3歳に達するまで取得可能(法定の1歳6か月を上回る期間)

- 育児短時間勤務制度は小学校6年生修了まで利用可能(法定の3歳までを大幅に超過)

- 配偶者出産休暇を5日間付与(有給)し、男性の育児参加を促進

- 在宅勤務制度の活用で育児中の柔軟な働き方をサポート

- 社内交流会や両立支援セミナーの開催で情報共有と意識啓発を実施

同社では特に「職場の理解」を重視しており、制度を利用しやすい環境づくりのために管理職向け研修を実施。また、両立経験者の体験談共有を通じて「ロールモデル」を見える化し、育児と仕事の両立に対する不安を軽減する取り組みも推進しています。

6-3 東京海上日動火災保険株式会社:多様な働き方と両立支援で実現するダイバーシティ&インクルージョン

東京海上日動火災保険株式会社では、「ダイバーシティ&インクルージョン」を重要な経営戦略と位置づけ、多様な人材が活躍できる環境づくりに取り組んでいます。

- 育児休業は子どもが満2歳に達するまで取得可能

- 育児短時間勤務制度は子どもが小学校4年生の始期に達するまで利用可能

- 「ベビーシッター派遣サービス」や「ホームヘルパー」の利用に対する費用補助制度の導入

- 年次有給休暇を半日単位や時間単位で取得できる制度の整備

- 最長1年間の介護休業と最長3年間の介護短時間勤務制度の導入

同社では特に、育児・介護と仕事の両立に向けた「フレキシブルでテレワーク中心の働き方」を推進しています。コロナ禍を契機に制度を拡充し、モバイルワークやサテライトオフィス勤務、時差勤務などさまざまな選択肢を用意。 こうした多様な働き方を選択できる環境が、育児・介護中の社員の活躍を支えています。さらに「イクボス養成ハンドブック」を活用した管理職向け研修も実施し、職場全体で両立を支援する風土づくりに力を入れています。

7. まとめ

2025年施行の育児・介護休業法改正は、子育てや介護と仕事の両立を支援する環境づくりを企業に求めています。企業は就業規則の改定や制度整備、社員への周知など計画的な対応を進める必要があります。

法改正への対応として、イーウェルの福利厚生パッケージサービス「WELBOX」の活用も解決策の一つとなります。厚生労働省のQ&A(Q2-17)でも、福利厚生サービス会社との契約による支援は企業の措置として認められています。「WELBOX」はベビーシッターや保育所、介護関連サービスなど、法改正対応に役立つ両立支援メニューが充実しています。

ただし、サービス導入だけでなく、厚生労働省や社会保険労務士などへの確認も併せて行うことをお勧めします。すでに「WELBOX」を導入中の企業は、法改正対応について担当者にご相談ください。イーウェルでは専門担当者による相談対応も可能です。

育児・介護と仕事の両立支援で、人材定着と生産性向上を実現しましょう。

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend