中小企業が健康経営認定を目指す理由とポイント|健康経営が注目される背景と重要性

従業員が健康でいきいきと働き、戦略的に企業の価値と業績を向上させていくのが「健康経営」です。「健康経営」は大企業だけの課題と捉えられがちですが、実際は多くの中小企業が実践を試み、成果を上げています。

本記事では、なぜ中小企業も大企業と同様に「健康経営」に取り組まなければならないのか、その理由やメリットの解説とともに、中小企業が健康経営優良法人に認定されるためのノウハウをお伝えします。

目次

1.優良な「健康経営」を実践している企業を顕彰する健康経営優良法人認定制度

経済産業省は健康経営優良法人認定制度について以下の通り定義しています。

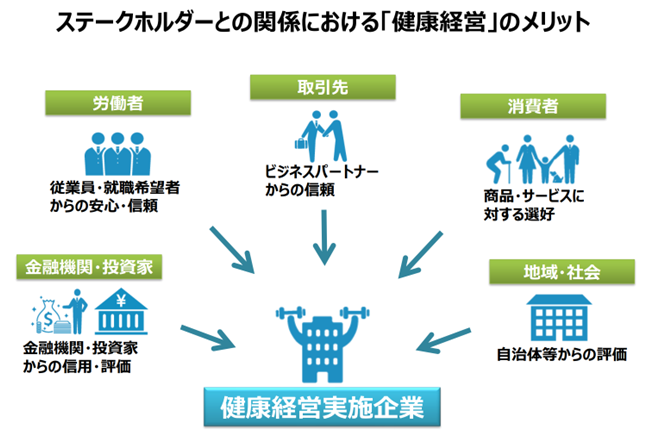

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。 「健康経営」に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

引用元:経済産業省『健康経営優良法人認定制度』

中小規模法人部門の健康経営優良法人認定制度への申請は年々増加傾向にあります。2022年より認定申請が有料になったのですが、2021年の申請数9,403件に対し、2022年は12,849件と急増しています。

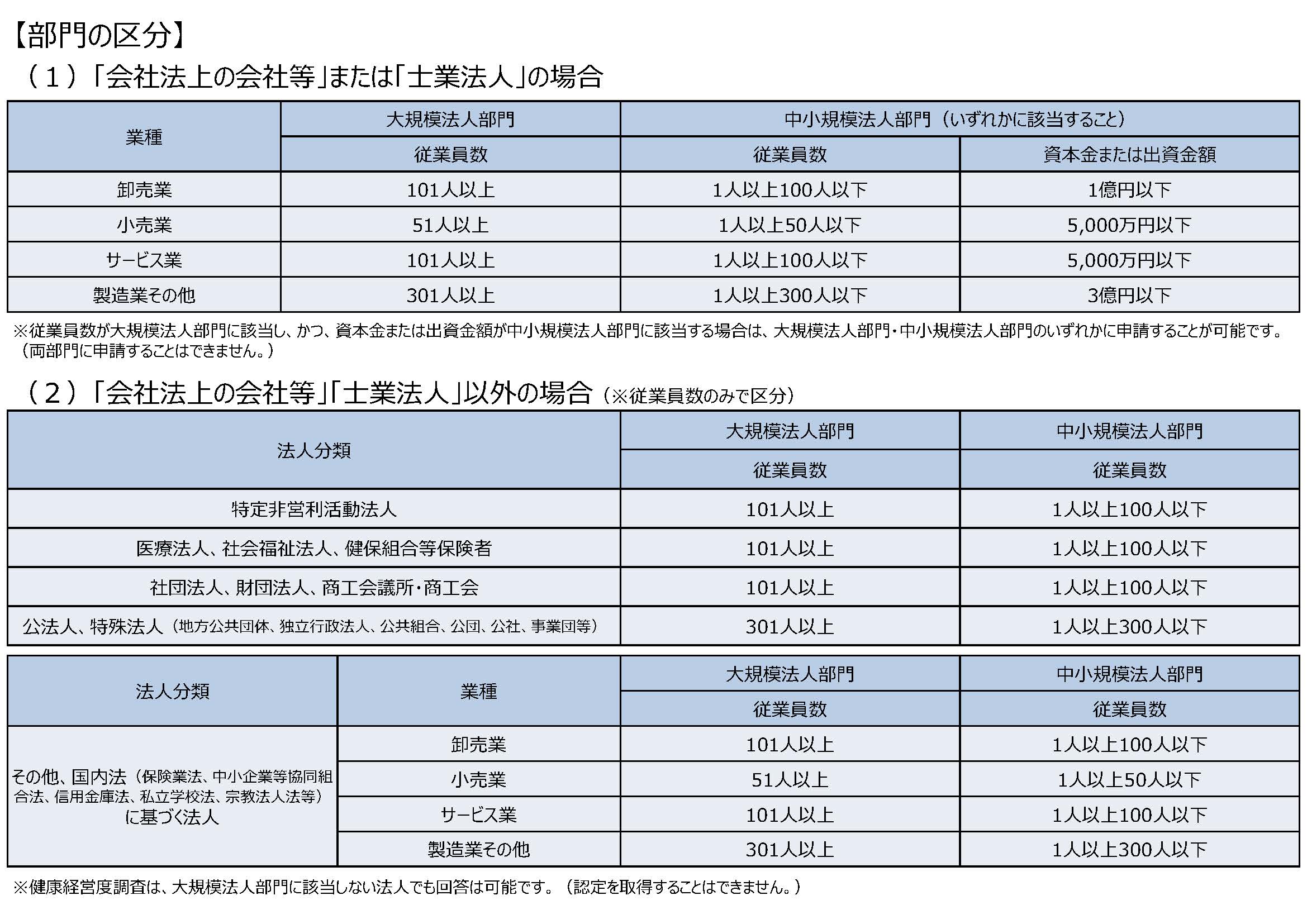

1-1 中小規模法人部門の対象となる法人

まず健康経営優良法人認定制度を申請するには、自身が所属する会社や団体が大規模法人部門なのか、それとも中小規模法人部門に属するのかを確認しなければなりません。以下の表を参考に該当する部門を選び、申請への準備・計画をはじめましょう。

引用元:ACTION!健康経営 『はじめよう!健康経営』

1-2 健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)の認定要件

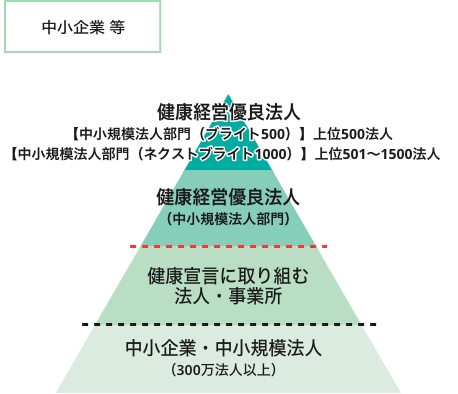

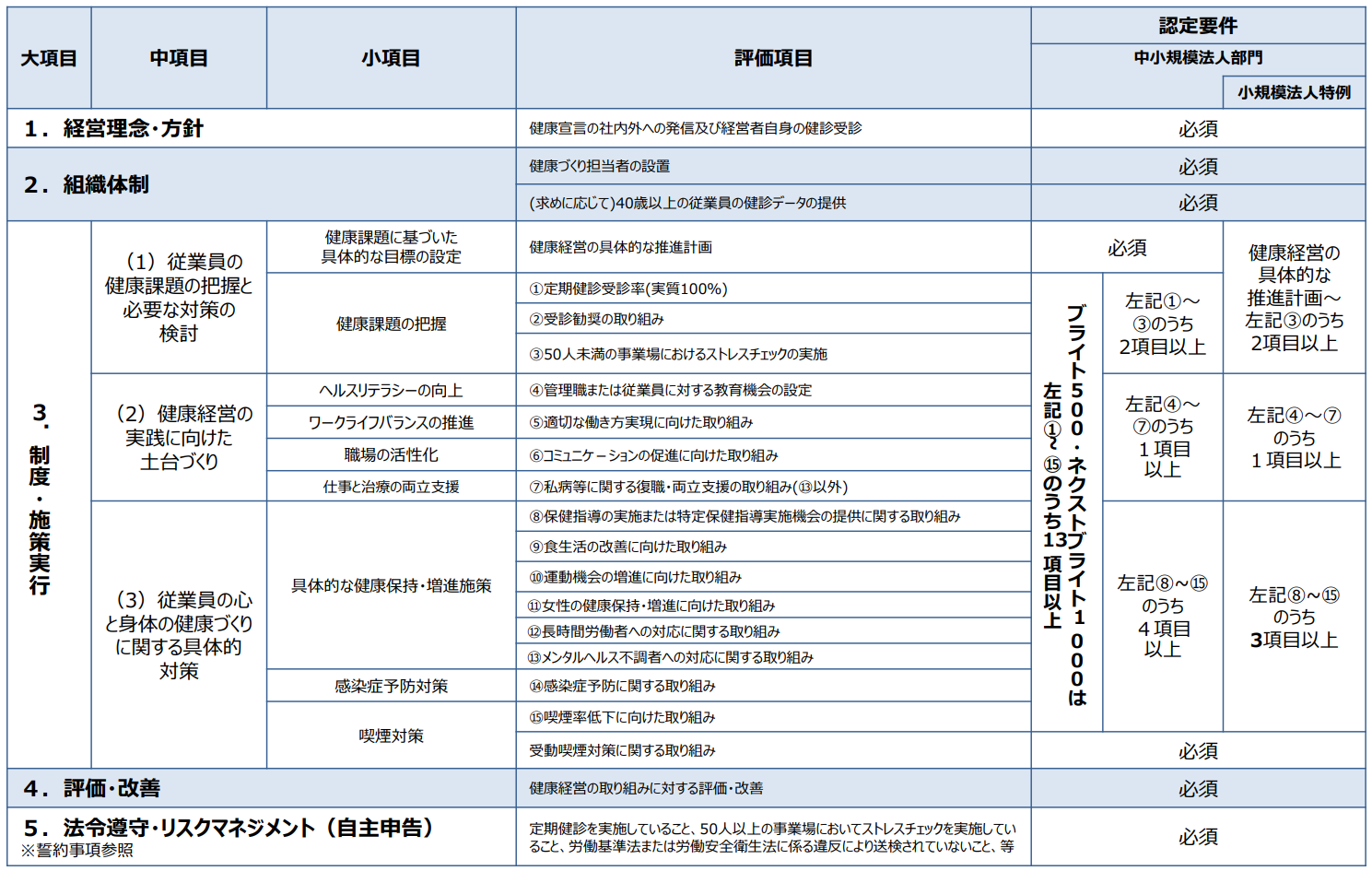

続いて健康経営優良法人中小規模法人部門に認定されるためには、具体的にどのような施策・実行をしなければならないかという、必要な要件や項目を見ていきます。以下「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定要件」の表が最新の認定要件となっています。この認定要件を確認することで、どんな取り組みが必要かわかります。

2025年3月に認定される健康経営優良法人(中小規模法人部門)では、新たに上位500社を「ブライト500」、501位から1500位までの法人を「ネクストブライト1000」として分けて認定されます。特に、小規模法人に対しては認定要件が一部緩和され、ブライト500に申請する法人には、取り組みの内容や順位を明確にするためにフィードバックシートの公開が求められます。これにより、企業間の競争を促進し、取り組みの充実度を高めることが期待されています。

認定を受けるためには、単に施策を行えばよいというだけでなく、維持継続できる組織体制や評価・改善も必要となります。まずは、事前に経営陣と健康経営推進担当者とで方針をよく考え、念入りに準備をしてスタートすることが重要となります。

引用元:ACTION!健康経営

1-3 どうして健康経営が注目されているのか?

健康経営が注目される背景には、人手不足の解消だけでなく日本人の生産性が低いこともあります。日本の生産性は、OECD加盟国38か国中27位と低い水準です。[注]

生産性の向上を実現するためには、ひとつの対策として従業員が集中して健康的に働ける環境作りが求められます。

コストの観点では、病気にかかってから治療にかかる費用より、予防の費用の方が安く済みやすいです。労働時間を適正に保ち、ハラスメントがない心身ともに健康な状態で働ける職場をつくりましょう。

健康経営が実現すれば、求職者にとって魅力ある職場となり、優秀な人材を採用しやすくなります。従業員が長い間働いてくれるため、教育にかかる手間や費用もカットできます。より効率的な経営ができるでしょう。

1-4 健康経営優良法人に認定された中小企業はわずか7年で約50倍に

健康経営優良法人とは、経済産業省による健康経営の認定制度です。健康経営に取り組む法人を表彰することで、求職者や関係企業、金融法人に評価材料を提供することが目的です。企業側にも、認定されると社会的評価が高まるメリットがあります。[注]

健康経営優良法人の数は、2017年の318社から2024年には16,733社まで増加。[注] 7年で数十倍となっています。今や中小企業の多くが健康経営に取り組んでおり、人材確保や生産性の向上に欠かせません。今後も認定される企業数は増加すると考えられ、健康経営に取り組んでいない企業が「遅れている」と言われるのも時間の問題でしょう。

都道府県別の認定法人数(中小規模)

| 本社所在地の都道府県 | 計 | 本社所在地の都道府県 | 計 |

| 北海道 | 726 | 滋賀県 | 263 |

| 青森県 | 235 | 京都府 | 413 |

| 岩手県 | 158 | 大阪府 | 2343 |

| 宮城県 | 528 | 兵庫県 | 828 |

| 秋田県 | 161 | 奈良県 | 212 |

| 山形県 | 384 | 和歌山県 | 132 |

| 福島県 | 296 | 鳥取県 | 107 |

| 茨城県 | 375 | 島根県 | 215 |

| 栃木県 | 226 | 岡山県 | 571 |

| 群馬県 | 354 | 広島県 | 564 |

| 埼玉県 | 398 | 山口県 | 200 |

| 千葉県 | 343 | 徳島県 | 133 |

| 東京都 | 1416 | 香川県 | 191 |

| 神奈川県 | 529 | 愛媛県 | 198 |

| 新潟県 | 359 | 高知県 | 122 |

| 富山県 | 187 | 福岡県 | 486 |

| 石川県 | 226 | 佐賀県 | 112 |

| 福井県 | 203 | 長崎県 | 160 |

| 山梨県 | 126 | 熊本県 | 323 |

| 長野県 | 667 | 大分県 | 117 |

| 岐阜県 | 461 | 宮崎県 | 116 |

| 静岡県 | 703 | 鹿児島県 | 307 |

| 愛知県 | 2145 | 沖縄県 | 133 |

| 三重県 | 396 | 合計 | 19,848 |

業種別の認定法人数(中小規模)

| 認定法人数 | |

| 会社法上の会社等、士業法人、その他、国内法に基づく法人 | 19060 |

| 農業 | 36 |

| 林業 | 17 |

| 漁業 | 5 |

| 採石業 | 11 |

| 砂利採取業 | 3 |

| 建設業 | 4625 |

| 製造業 | 4482 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 151 |

| 情報通信業 | 798 |

| 運輸業 | 1459 |

| 郵便業 | 0 |

| 卸売業 | 1516 |

| 小売業 | 879 |

| 金融業 | 188 |

| 保険業 | 724 |

| 不動産業 | 341 |

| 物品賃貸業 | 79 |

| 学術研究 | 13 |

| 専門・技術サービス業 | 838 |

| 宿泊業 | 56 |

| 飲食サービス業 | 139 |

| 生活関連サービス業 | 197 |

| 娯楽業 | 77 |

| 教育 | 34 |

| 学習支援業 | 55 |

| 医療 | 74 |

| 福祉 | 310 |

| 複合サービス事業 | 59 |

| サービス業(他に分類されないもの) | 1399 |

| 公務(他に分類されるものを除く) | 0 |

| その他 | 464 |

| 不明 | 28 |

| 特定非営利活動法人 | 29 |

| 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者 | 261 |

| 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 | 449 |

| 公法人、特殊法人 | 49 |

| (地方公共団体、独立行政法人、公共組合、公団、公社、事業団 等) | |

| 合計 | 19,848 |

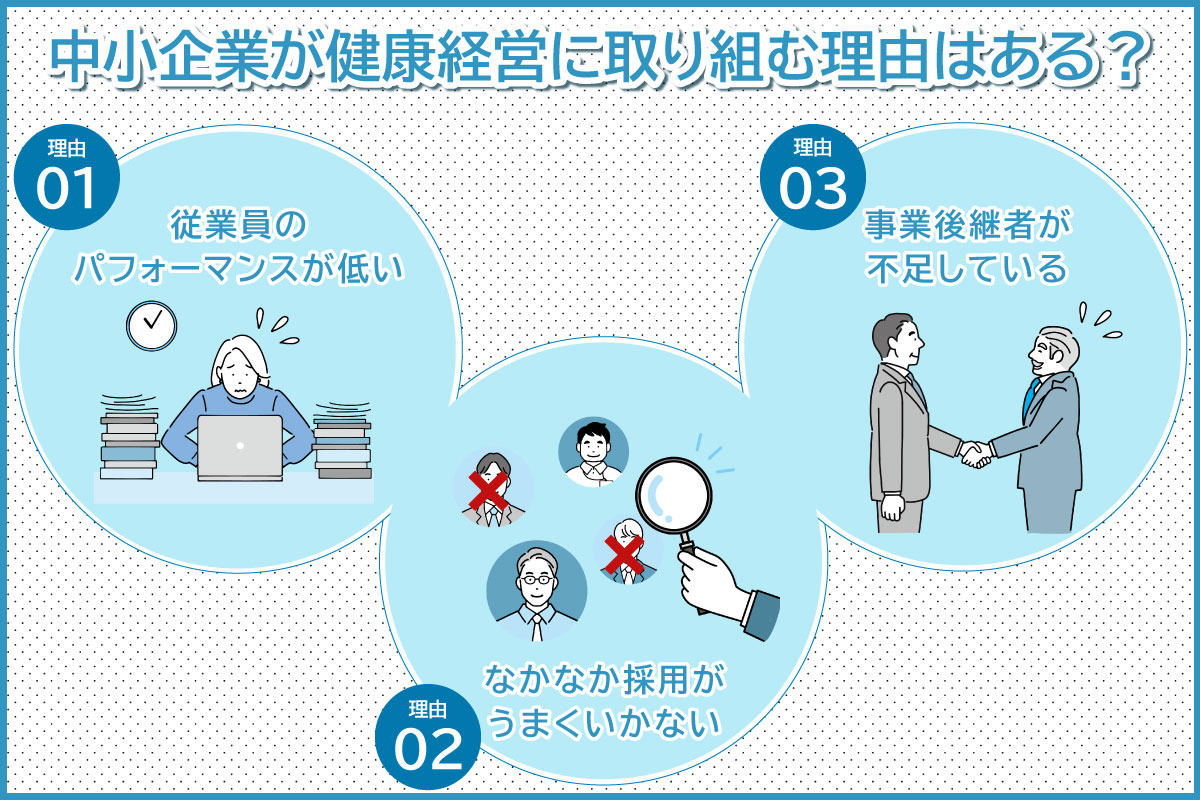

2.中小企業が「健康経営」に取り組む理由はある?

中小企業が「健康経営」に取り組むことは、大企業以上に意味があります。大企業はもともと知名度があるため、採用力もあり人材不足の影響も少なくてすみます。また、人材育成に対しても十分な予算をつぎ込むことが可能です。

それに対して知名度の低い中小企業は、採用から人材育成にいたるまで、多くの予算をつぎ込んだとしても、思うような成果が得られないこともあり得ます。そのような状況下の場合、「健康経営」を推進し社内の取り組みを外部に発信することで、大きな成果につなげられることもあります。本章では、中小企業が「健康経営」に取り組むべき理由について、詳細を解説していきます。

2-1 理由①:従業員のパフォーマンスが低い

中小企業は少数精鋭であり、特殊な技術を持ったプロ集団であることも多いです。しかし、一部の優秀な人材に業務が偏り、成長を意識するあまり無理をして健康を害するケースもよく見られます。結果、実力を発揮できず、パフォーマンスが低下してしまう組織が出てくるのです。

2-2 理由②:なかなか採用がうまくいかない

優秀な人材確保はすべての企業にとって課題です。売り手市場になると、大企業に比べて中小企業は人材採用に苦労します。理由は採用に広告コストがかけられない、マンパワー不足で採用活動ができない、知名度が低い、などが考えられます。

中小企業は大企業に比べて、福利厚生の充実度が劣っていたり、労働時間が長かったり、といったイメージを持たれやすいのも採用に影響してきます。

2-3 理由③:事業後継者が不足している

中小企業の課題として、後継者問題も上げられます。中小企業の経営者の高齢化が進む中、慢性的な人材不足という背景もあり、業績に関わらず人材育成や事業継承ができずに廃業してしまうケースも少なくありません。

「優秀な人材確保」とともに、「人材育成」の観点からも働きやすい環境の整備は必要不可欠です。

2-4 中小企業視点での健康経営の重要性

健康経営優良法人認定制度のスタートは、「健康経営銘柄」という上場企業の中でもさらに優れた法人が認定される制度だったため、当初は中小企業にとっては縁のない制度というイメージだったかもしれません。しかし今では、中小企業にとって健康経営を重視し実施することは、大企業よりもはるかに重要度の高いものと認識されつつあります。

知名度のある大企業は採用時には多くの優秀な人材が応募し、企業としては難なく要望通りの人材を獲得することが可能です。その一方で中小企業の場合、直近の従業員数過不足の推移を確認すると、下図の通り、全ての業種において2009年をピークにマイナス方向に転じ、2013年第4四半期以降、全ての業種において従業員が「不足」と答えた企業の割合が「過剰」と答えた企業より上回るようになりました。

業種別に見た、従業員数過不足の推移

このように中小企業で人材が不足すると、少ない人数で会社を回すこととなり、従業員の残業時間が増加し、休日出勤も常態化し、従業員の健康管理は後回しになるという悪循環に陥り、一歩間違えればブラック企業と化すことになってしまいます。

このような時こそ、優秀な人材を多く採用するために、従業員の健康に配慮し、イキイキと働ける環境を整備し、従業員のワーク・ライフ・バランスに取り組んでいく努力が必要となります。その取り組みの結果として、健康経営優良法人に認定されることが可能となり、求職者からも「従業員を大切にする会社」という良いイメージを抱かれる企業となり、人材不足の悪循環から脱却することができるようになります。

健康経営優良法人(中小規模法人部門)に認定されるためには、個社に合った優良な取り組みを実施し、地域における健康経営を拡大するために、その取り組み事例を発信し、全国に浸透させていかなければなりません。

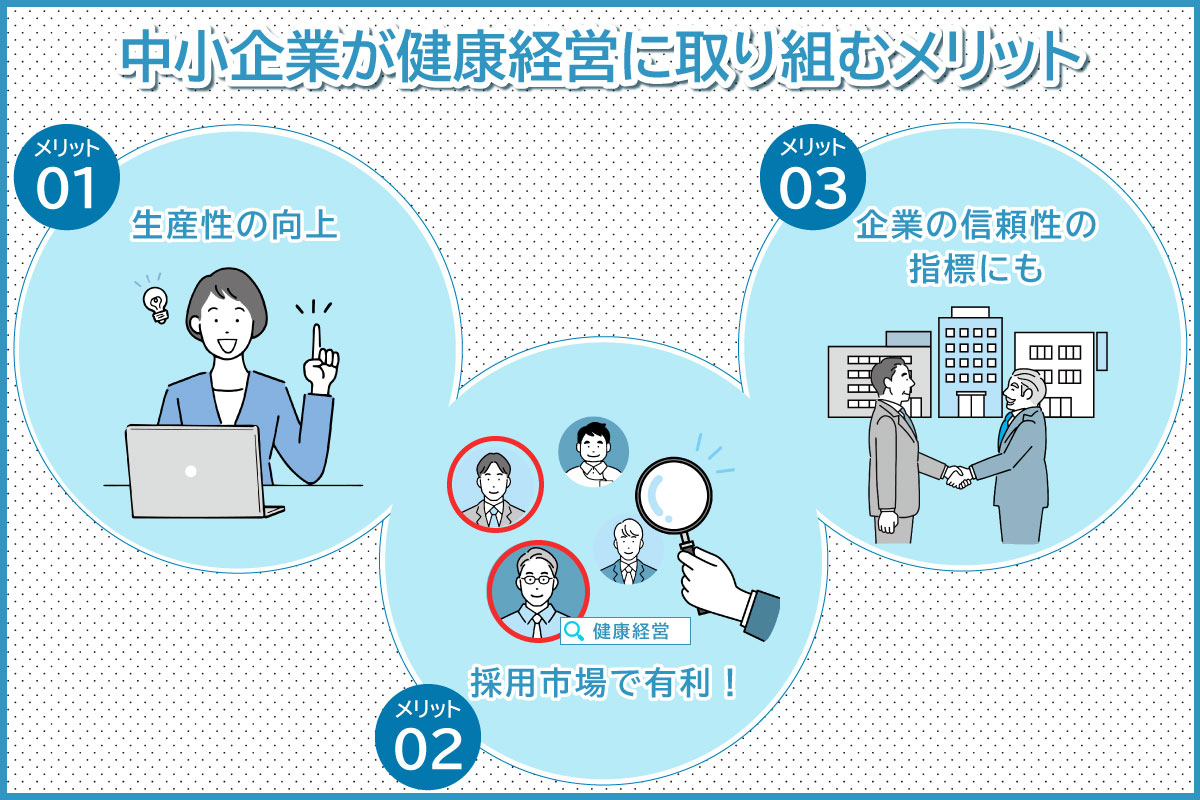

3.中小企業が「健康経営」に取り組むメリット

中小企業が「健康経営」を行うべき根拠・理由が理解できたところで、さらにどのようなメリットがあるのでしょうか。3点にわけて解説します。

3-1 メリット①生産性の向上

企業の存在意義は、活動によって市場や顧客に価値を提供し、満足してもらい、その結果、利益を得て拡大していくことにあります。その活動を担うのは、「人」です。活動の源泉である従業員のパフォーマンスが、すなわち生産性に結び付きます。

中小企業は、大企業と比較して従業員数は少ないです。その結果、必然的に個々のパフォーマンスが重要視される傾向があります。こうした中小企業の「健康経営」によって健康化が図られ、従業員のパフォーマンス向上につなげることが、取り組む理由のひとつです。

アブセンティーズムとプレゼンティーズム

心や体が不調になると、従業員に様々な負の影響が表れます。

わかりやすいのは、欠勤しがちになったり、休職してしまったり、という「アブセンティーズム」状態。こうなってしまうと、従業員の活動そのものが停止してしまうため、企業にとっては重大な問題として顕在化しやすいです。

「アブセンティーズム」状態までいかなくとも、出勤しているのにパフォーマンスが低下した「プレゼンティーズム」状態になってしまうケースも多いです。寝不足気味、熱っぽい、おなかが痛い、ストレス過多で鬱になっている…という状態の人が、仕事で良い成果を出せるでしょうか。

3-2 メリット②:採用市場で有利!

「健康経営」に取り組んでいることは、採用市場でのアピールに繋がります。新卒市場でも、働きやすい環境を提供する企業はとても人気があります。「健康経営」に取り組んでいること自体が、会社の考え方を示すメッセージです。

「健康経営」のキーワードを一つの軸に就職活動をする学生も多く、採用の母集団を確保することができるでしょう。人事労務の担当者は、経営者に積極的に呼びかけて、「健康経営」の推進に寄与すべきです。

3-3 メリット③:企業の信頼性の指標にも!

「健康経営」を行っている企業に対し、金融機関で融資や金利などを優遇する制度を設けている金融機関も少なくありません。さらに自治体によっては入札時に加点評価の対象になるなど、取引を行う上で優遇されるケースもあります。

「健康経営」は、中小企業の事業継続や成長のために必要な「信頼」を得られるひとつの要因といっても過言ではないでしょう。

また、健康経営優良法人に認定された企業は大規模法人・中小規模法人ともに、多様なステークホルダーから評価が得られたとの声が上がっています。

①投資家等への情報発信

- 就活生向けの会社案内資料に健康経営銘柄の選定を盛り込んだほか、有価証券報告書、CSR報告書や社内報に記載するなど、社内外や投資家に向けて打ち出し。

- 名刺やHP、会社紹介冊子等に取組を紹介し、取引先等に選定結果をPR。

- 健康経営の取組に関する取材が増え、メディア露出の機会が増大。また、役員による講演も多数依頼されるようになった。

②社内における行動変容

- 経営トップによる取組強化の指示などが発信され、健康増進計画や社員参加型の健康増進プログラムの拡充を図っている。

- 新たな取組を実行(銘柄を継続して取っている企業においても更なる取り組みを実行)。健康増進に関する中長期計画策定や健康経営推進組織の設置を行った。

- 各事業所で取り組むアクションや目標を継続して実行できており、健康経営が習慣化した。

③社内外の反響

- 学生の認知度が向上し、就活生が大幅に増加したり、内定後辞退率が減ったりした。優秀な人材の確保につながっている。

- 取引先やその他の企業から、高く評価してもらえた。取り組みに関する多数の問合せがある。

- 投資家から「中長期的な成長が見込まれる」と高い評価をもらった。

- 銘柄を取得した他企業との情報共有を通じ、他業種との繋がりのきっかけとなった。

あわせて読みたい

4.中小企業が「健康経営」に取り組むには

従業員が心身ともに健康で働ける環境を作るために、さまざまな対策を講じる健康経営。具体的にどのような施策を実施すればよいか、また他社で実際に効果が認められた取り組みを知りたい方に向けて、中小企業に最適な健康経営施策をご紹介します。

4-1 健康診断

年に一度の定期的な健康診断は、従業員の身体の状態をチェックし、早期に問題を発見するために重要であり、企業にとって法律に基づいた義務です。健康診断の受診率を向上させるために、企業は忙しい時期を避けて健康診断を実施するなど、業務状況を考慮したスケジュールを設定しています。また、従業員に健康診断の重要性と義務性を理解してもらうための周知も欠かせません。健康診断後には、結果に基づいた個別の相談や、必要に応じた医療機関への紹介など、フォローアップを行うことが推奨されています。前回と結果を比較することで従業員が生活習慣を見直すきっかけとなり、病気や疾病の予防につながります。従業員が自覚できない症状や潜んでいる病気を見落とさないためにも、健診の機会を定期的に設けることが重要です。あわせて読みたい

4-2 食生活の支援

健康経営を進めるうえで、食生活の改善は欠かせない重要な要素です。従業員がバランスの取れた食事を摂れるよう、栄養バランスに配慮した健康的なメニューを提供するなどの取り組みが行われています。さらに、食事補助制度を福利厚生の一環として導入する企業もあります。このような施策は、生活習慣病の予防にもつながり、健康的な食事を支援することにより、従業員の不健康な食習慣の改善にも役立ちます。また、食事の場は従業員同士のコミュニケーションの向上にもつながり、食生活の改善は健康経営において基盤を成す取り組みとなっています。あわせて読みたい

4-3 メンタルヘルス対策

労働者のメンタルヘルス不調は、信頼できる相談相手がいないことから深刻化する傾向があります。早期解決を図るために、社内のコミュニケーションを深める施策が推奨されています。具体的には、メンター制度の導入や交流イベントの企画が効果的です。また、匿名で利用できるカウンセリングサービスの提供も有効です。企業には、メンタルヘルスの問題を予防し、復帰を促進する取り組みが求められており、専用の相談窓口の設置や社外の相談窓口の紹介、ストレスチェックの実施などが行われています。2015年12月からは、労働者50人以上の事業場で年1回のストレスチェックが義務化され、多くの企業で実施されています。あわせて読みたい

4-4 運動のサポート

従業員が継続しやすいよう、適切な負荷で運動できるよう工夫することが重要です。例えば、スポーツイベントの開催や、就業前に定期的な運動の機会を提供することで、従業員の運動習慣を支援すること、などが例として挙げられます。また、フィットネスプログラムや運動関連のイベントを企画し、定期的に運動する機会を提供することも有効です。適度な運動は心身の健康維持・増進に効果があり、これらの施策をバランスよく進めることで、従業員の健康を総合的にサポートすることができます。

5.中小企業が「健康経営」に取り組むには

本章では、「健康経営」の取り組みをスタートする際、社内ではどのような共有認識をもち、どのような手順で具体的に何から取り掛かればいいのかを解説します。

5-1 中小企業が「健康経営」に本気で取り組むためには経営者の意識が大切

「経営」と名前がついているように、「健康経営」を強い意志をもって取り組むのは「経営者」であることを認識しましょう。実際に推進するのは、経営者から指名された担当者かもしれませんが、経営者が明確に意思を発してこそ、担当が能動的に動けるということは忘れないようにしましょう。

まず経営者が自身の健康づくりに取り組むという姿勢を見せることも大切です。そして、「健康経営」について、熱いメッセージを(自分の言葉で)内外に発信していきましょう。

アクションプランの策定が重要

実践していくためには「アクションプラン」を定めることが重要です。具体的には、以下のように例が経済産業省から挙がっています。

①経営理念

- 経営トップのコミットメント

- 統合報告書やCSR報告書への記載等を通じた社内外への発信

②組織体制

- 社長や役員が健康づくり責任者になる等、経営層が参加する組織体制の構築

- 専門知識を持った産業医や保健師等の健康施策検討への参加

- 健康保険組合との連携体制の構築

③制度・施策実行

- 計画の策定

《例》従業員の健康課題を把握、健康課題解決のために有効な取り組みを設定、

健康経営で実現する目標値と目標年限を明確化 - 土台作り

《例》ヘルスリテラシー向上のための研修を実施、

ワーク・ライフ・バランスや病気と仕事の両立に必要な就業規則等の社内ルールの整備 - 健康保険組合との連携体制の構築

- 施策の実施

《例》食生活の改善、運動機会の増進、感染症予防、

メンタルヘルス不調者への対応、受動喫煙対策

※具体的には以下があげられます。

・検診等に関する費用補助

・ウェアラブルデバイス支給

・健康づくりセミナーの実施

・ジム利用の費用補助 など

④評価・改善

- 実施した取り組みの効果検証

- 検証結果を踏まえた施策の改善状況

⑤法令遵守・リスクマネジメント

- 定期健診やストレスチェックの実施

- 労働基準法、労働安全衛生法の遵守

5-2 健康経営優良法人認定を狙う

「健康経営優良法人認定制度」は、健康経営実践企業の顕彰制度として知られています。経済産業省が設計したもので、2016年スタートしています。「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」に分かれており、中小企業も対象です。

「健康経営」を推進するにあたって、差しあたっての基準が欲しい、という企業であれば、認定にチャレンジすることをお勧めします。

中小規模法人部門への応募は年々増加しており、例えば「健康経営優良2024」の認定では、大規模法人部門2,988法人に対し、中小規模法人部門16,733法人が認定されました。前年の「健康経営優良法人2023」における大規模法人部門2,676社、中小規模法人部門14,012社に対しても、年々、認定企業が増加していることがうかがえます。

5-3 まずは「銀の認定」を狙う

東京都に所在している医療保険者加入企業であれば、まず健康優良企業「銀の認定」を目指すことから始めてください。「銀の認定」は、じつは健康経営優良法人認定の応募資格でもあるため、ファーストステップとしてぴったりのチャレンジです。 健康経営を推進するうえで必要な「健康経営度調査」「健康投資管理会計ガイドライン」などを活用して、企業の健康経営の第一歩からPDCAを回していくお手伝いをするコンサルティングサービスです。

「健診率は100%か?」、「職場の健康づくりを進めているか?」、「従業員の運動や食事を気にかけているか?」「心の健康にも配慮しているか?」など、「健康経営」の基本ともいうべき取り組みが対象になっています。健康経営の第一歩からPDCAの循環まで「健康経営推進支援サービス」

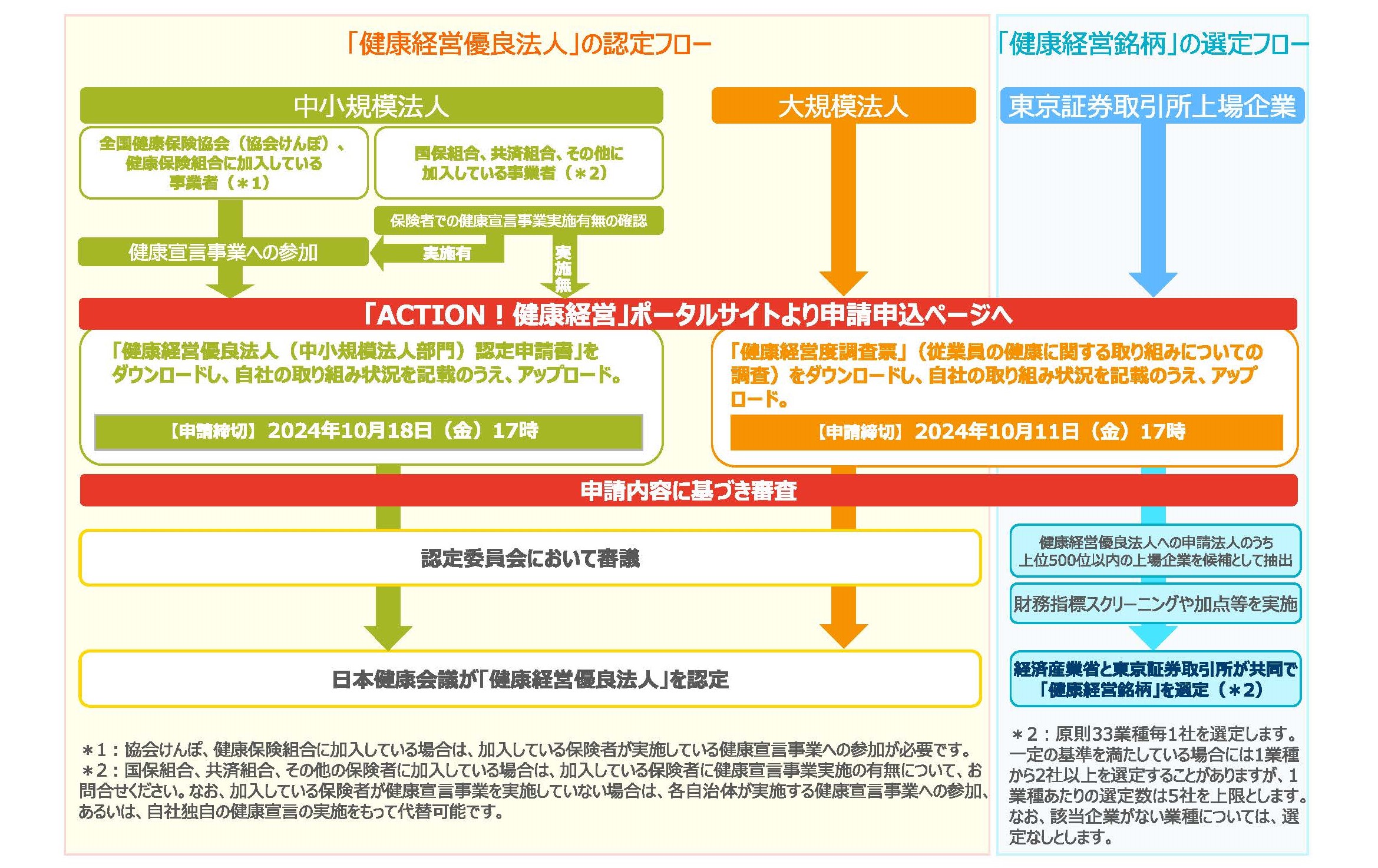

6. 中小規模法人部門における認定フロー

「健康経営」に取り組むにあたり、近年は健康経営優良法人の認定を目指す企業や団体が増えています。本章では健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)への申請に向けたフローを、4つのステップに分けて解説します。

引用元:ACTION!健康経営

引用元:ACTION!健康経営申請について

6-1 健康宣言事業に参加

中小規模法人部門への申請には、まず事前に保険者の「健康宣言事業」への参加が必要となります。よって健康宣言とは何か、など詳細をあらかじめ把握しておく必要があります。詳細がわからない方は加入保険者へ連絡し、健康宣言事業への参加方法等を確認するのがいいでしょう。自身が加入する保険証の下部に保険者名称や保険者番号、連絡先の記載があります。

地域によっては、自治体や労働局が保険者と協定を結び、「健康宣言事業」を行っていることもあるため、どこの「健康宣言事業」に参加できるかを調べておく必要があります。また、保険者・自治体の宣言事業では、宣言から健康経営の実践、検証まで詳細を求められる場合があります。指定される参加期間や参加可能時期もさまざまとなるため、参加する宣言事業の事業主体者への事前確認が必要となります。

また、健康経営優良法人に認定されるための認定要件として、保険者との連携は必須となります。 健康経営を始める際は、保険者は特定検診・特定保健指導等をはじめとした「健康経営」の施策に欠かせないパートナーとなるため、保険者との連携・協力が得られやすい体制づくりが重要となります。

6-2 「健康経営」を実践

自社の経営理念に合わせ、従業員の活力や組織の活性化につながるよう戦略的に健康投資(健康経営の実践)をします。継続できる組織体制や専門家の視点も重要です。保険者や自治体、経済団体等の地域ネットワークも積極的に活用していきましょう。

注1:「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定要件」

注2:「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定申請書_サンプル」

6-3 健康経営優良法人認定制度に申請

いよいよ申請段階に入ります。申請期間中に開設された申請ページから、申請書をダウンロードします。自社の取り組み内容を漏れなく入力後、申請書をアップロードすれば申請完了となります。申請内容の詳細がわかる説明書類は、アップロードの際の提出は不要ですが、いつでも提出できるように常に準備しておくことが必要で、2年間は説明書類を保存しておかなければなりません。

「健康経営優良法人認定」にはじめて申請するときは、まず「新規ID取得ページ」より申請用IDを取得することからはじめます。IDとパスワードが発行されると、申請書のダウンロードが可能です。また、一度申請した企業は、翌年以降は申請期間前に「申請ページ開設のお知らせ」メールが毎年届くようになります。

中小規模法人部門の認定申請料は15,000円(税込16,500円)/件 です。申請をすることで、自社の要件適合状況に関して、「認定基準適合書&申請にあたって保存すべき資料」のシートで簡易な自己チェックを行うことが可能となります。ちなみに、大規模法人部門の認定申請料は80,000円(税込88,000円)/件 です。

認定申請料の支払い方法やスケジュールについては、公式より案内が掲出されています。

引用元:ACTION!健康経営 「認定申請料のお支払いについて」

6-4 審査・認定

期日内に申請書のアップロードと認定申請料の支払いの確認ができると、申請内容に基づき審査に入ります。まず認定委員会において審議をおこなった後、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定する流れとなります。そこで健康経営優良法人の認定要件を満たしていると認められると、無事に認定されたこととなり、認定通知メールが届きます。

「健康経営優良法人」に認定された法人は、認定時に付与された認定ロゴマークの使用が可能となります。労働市場へのアプローチや企業イメージ向上の一環として、自社のHPやチラシ・名刺等に認定ロゴマークを掲載して、広報活動に活用できます。2022年6月からは、ハローワークインターネットサービスで「健康経営優良法人」の認定ロゴマークの表記ができるようになりました。

認定ロゴマーク使用の用途は、従業員、求職者、取引先企業等のステークホルダーに対し企業情報を紹介する目的に限られます。また、以下の使用法は認定ロゴマーク使用規約違反および認定誓約違反となるため、注意しなければなりません。

- 西暦のない認定ロゴマークの使用

- 使用期間外での使用

- 認定法人でない法人による使用

- 認定法人が提供する商品やサービスの販促を目的として、その品質を保証・担保するかのように用いるもの、又は消費者等に対し、そのような誤解を与えるおそれのある使用

参考までに、当ウェルナレを運営する株式会社イーウェルでは、企業理念として「健康社会※3の実現」を掲げ、心豊かで活力ある暮らしをサポートすることによって、健康で豊かな企業社会と地域社会を実現することを目指しています。

※3:「健康社会」は株式会社イーウェルの登録商標です。

そのためには、健康経営推進支援サービス提供会社として、当社従業員自身の健康が必要不可欠であると考え、自社の健康経営を下記の取り組みを中心に推進しています。その結果として7年連続で「健康経営優良法人ホワイト500」認定され、2024年は以下の認定ロゴマークの使用が認められています。

6-5 認定を取得したあとの維持と更新

健康経営優良法人の認定要件を満たした場合、認定通知がメールで届きます。また、健康経営度調査の回答法人に対しては、各施策の偏差値等を記載した評価結果(フィードバックシート)が、毎年個別に送付されます。2024年度については大規模法人部門の場合2023年12月頃フィードバックシート速報版が送付され、中小規模については2024年3月頃フィードバックシートが送付される予定となっています。

フィードバックシートは各社が今後の健康経営を改善する際に参考となるよう、評価の詳細や経年変化が分かる内容となっています。2021年度までは健康経営度調査の回答法人に対しては、各施策の偏差値等を記載したフィードバックシートを個別に送付し、自社の取り組みの改善に活用してもらっていました。

しかし、他社との比較を通じた更なる取り組みの促進や、ステークホルダーに対する情報開示を促す観点から、2022年度より、同調査の設問において「評価結果の開示」の可否を確認し、令和2023年度、開示に同意した2,238法人分(うち上場企業726社)の評価結果を公表するようになりました。[注3]

これにより、認定されなかった企業は認定された企業の取り組みを参考にし、健康経営を効率的に実践し、次年度の認定に向けて取り組むことができるようになります。また、認定された企業にとっても、他社の取り組みなどを参考にして、自社の独自性のある運用を生み出し、健康経営のさらなる取り組みに着手できるようになります。

ただし、健康経営優良法人に認定されるメリットだけを享受するために、虚偽の申請をしてしまった場合などは、取消し規定などもあるので、健康経営度調査の記載には十分気を付けなければなりません。[注4]

7. 中小企業が健康経営に取り組む際のポイント

中小企業では人材不足や予算の制約から、健康経営を推進するためのリソースが十分に確保できないことがしばしばあります。

その結果、従業員の健康状態に影響が出ると業務効率が低下し、経営に打撃を与える可能性が生まれます。

このため、従業員の心身の健康問題を解決し、中小企業の経営を維持し、発展させるために健康経営を導入することは非常に重要です。

では、中小企業が健康経営に取り組む際に直面する課題をどう克服すればよいのでしょうか。ここでは、健康経営の取り組みにおけるポイントについてご紹介します。

7-1 社内外へ取り組みをアピールする

健康経営の取り組みを社内外に広く知らせることが重要です。特に社員へのアピールをしっかりと行い、健康経営のメリットを理解してもらうことで、施策がより効果的に浸透し、スムーズに進行するでしょう。

一方、社外に向けても健康経営の取り組みをアピールすることで、求人活動での応募者が増加し、健康経営優良法人の認定取得にもプラスとなります。さらに、顧客や投資家からの信頼を得ることにもつながり、中小企業のブランド価値を高める手段として非常に有効です。

健康経営優良法人に認定されれば、従業員や求職者、取引先、金融機関に対して良好な印象を与えることができ、健康に配慮している企業であるというイメージの向上が図れます。

7-2 専門家からアドバイスを受ける

健康経営の知識が不足していて、何から始めてよいかわからずに悩んでいる中小企業は、専門家から助言を得ることをお勧めします。例えば、健康アドバイザーであれば、従業員の健康状態や生活習慣を調査し、具体的な改善策を提示してくれます。

専門家に依頼するには費用が発生しますが、そのサポートを上手く活用することで、従業員が抱える課題に対して客観的かつ効果的な解決策が見つかりやすくなるでしょう。

費用を抑えたい場合や内部の知見を蓄積したい場合には、社内の従業員に健康経営アドバイザーの資格取得を奨励し、社内に専門家を育成する方法もあります。

また、優良法人認定の申請を準備する際には、専門のサポート機関を利用することが効果的です。経済産業省のサポート窓口を通じて、申請書類の作成方法や具体的な取り組み内容についてアドバイスを受けることができます。特に、書類作成に不安がある場合や改善点の詳細な指導が必要な場合に有効です。

株式会社イーウェルは、健康経営推進に特化したコンサルティング会社で、幅広い業界に対する支援実績があります。企業の規模や業種を問わず、健康経営優良法人の認定取得をサポートし、従業員の健康管理や職場環境の改善に貢献しています。

あわせて読みたい

7-3 助成金・補助金を活用する

健康経営を取り入れる際に、コストを削減できることは非常に有利なポイントになります。健康経営には初期投資や運営費用が必要となるため、これを負担に感じて導入を躊躇する企業も少なくありません。そんな時には、助成金や補助金を利用することでコストを抑えることができ、企業が健康経営を取り組みやすくなります。

助成金や補助金にはさまざまな種類があります。助成金は主に厚生労働省が管轄しており、雇用や労働環境の改善を目的としています。一方、補助金は主に経済産業省や自治体が管轄し、新規事業の支援や地域振興などを目的としています。

助成金は基準を満たしていれば受け取れる可能性が高いのに対し、補助金は採択件数の上限が設定されていることが多く、倍率が高い場合は受け取れないこともあります。また、通年受付している助成金とは異なり、補助金の公募期間は一般的に1週間から1か月程度です。申請を考えている場合は、早めに準備を進めることが重要です。

8. まとめ

「健康経営」という言葉が、どこか「大企業がやるもの」「うちの会社では関係ない」といった認識であったのであれば、それはいろいろなメリットがある企業にとって非常にもったいないことです。実際は多くの企業が「健康経営」に取り組み、社員と良い関係を築きながらパフォーマンス向上を実現させています。

今日から、「健康経営」を始めるにあたって何からできるかを、社長を含む経営層と健康経営推進担当者とが一丸となって話し合い、スタートしていきましょう

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend