健康経営でメンタルヘルスをケアするには?事例や対策方法を紹介

「健康経営についてなんとなく理解しているけれど、何をしたらいいのだろう?」

「健康経営の具体的なサポート体制について知りたい」

このような疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。厚生労働省の調査によると、メンタルヘルス対策に取り組む企業の割合は63.4%です。現在多くの企業が、従業員の健康の保持増進に取り組んでいます。

健康経営においてメンタルヘルスケアを導入することで、従業員はイキイキと働くことができます。その結果、会社全体の生産性も向上するでしょう。本記事では、メンタルヘルスケアの重要性や取り組み方を解説します。企業の導入事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

参考:厚生労働省『令和4年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況』

目次

1.健康経営でメンタルヘルスをケアするには?事例や対策方法を紹介

健康経営に取り組む中で、従業員のメンタルヘルスに対する配慮は重要な課題です。

本記事では「健康経営」と「メンタルヘルス」とは何か解説し、他社企業の事例や対策方法について詳しくご紹介します。

1-1 健康経営とメンタルヘルスとは

健康経営とは、企業が従業員の健康増進を経営的な視点で考え、戦略的に実践する取り組みです。日本国内では2013年に取り組みが始まりました。

メンタルヘルスとは、精神的な健康状態のことです。日本語にするとメンタルヘルスは「心の健康」「精神的健康」などと訳されており、主に代表的な病気としてうつ病が挙げられます。経済協力開発機構(OECD)は、日本国内のうつ病有病率が2020年時点で17.3%と、2013年の7.9%から倍増していることを報告。また、2020年の全国の自殺者数は11年ぶりに増加しました。

欧米ではうつ病の有病率が20%~30%であるのに対して、日本は10%程度と極めて低いという調査結果がある一方で、日本では、メンタルに不調を感じて心理カウンセリングを利用した経験のある人はわずか6%。欧米の52%と比べると、カウンセリングを気軽に受けられないという認識を持つ人がいまだ多いようです。

引用元:世界経済フォーラム「メンタルヘルスを身近なものにするための日本の課題」

メンタルヘルスを身近なものにするための日本の課題 | 世界経済フォーラム

参考:厚生労働省 こころの耳「企業の取り組み事例」

https://kokoro.mhlw.go.jp/common_tags/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E4%BA%8B%E4%BE%8B/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E4%BA%8B%E4%BE%8B/

1-2 健康経営とメンタルヘルスの関係性

それでは、健康経営とメンタルヘルスはどのような関係があるのでしょうか。

まず、健康経営のきっかけは過重労働による従業員の健康被害が社会問題となったことです。過重労働とは、時間外・休日出勤が月100時間を超えること、もしくは2~6か月平均で月80時間を超えることを指します。過重労働が続くと、疲労の蓄積をもたらす要因となるため、健康障害にもつながり、仕事中のけがやミスにつながる恐れもあります。その他にもメンタルヘルスが不調をきたす要因も後ほど合わせてご紹介します(→第4章にてご紹介)。

つまり、従業員が体の健康だけでなく精神面でも健康に働くためには、企業側によるメンタルヘルスケア対策は必要不可欠であるといえます。

参考:MyWells「まいなび健康経営 用語集」 過重労働とは? | マイナビ健康経営

参考:厚生労働省「こころの耳」事例紹介 プロジェクトリーダー昇格後に過重労働と責任感からうつ病になり自殺未遂に至った事例:事例紹介|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

参考:楽楽勤怠「【事例あり】 長時間労働による深刻な労働問題まとめ〈社労士監修〉」

【事例あり】長時間労働による深刻な労務問題まとめ<社労士監修>|クラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」

合わせて読みたい

2.健康経営においてメンタルヘルスが重要視されている理由

健康経営においてメンタルヘルスが重要視されている理由としては、仕事の負荷が理由でメンタル面に不調をきたす人が増加傾向にあるためです。

令和4年に実施された厚生労働省の調査では、現在の仕事に関して、強い不安やストレスを感じる事柄がある労働者の割合は82.2%です。これは、令和3年度調査の53.3%から30%以上増加しています。

また、業務によるメンタルヘルスの不調を原因とした精神障害の発症に対する労災補償についても、請求件数や認定件数ともに、増加傾向にあるのです。

メンタル不調は、従業員本人のケアも重要ですが、企業側もさまざまな方法で対策をとることが求められます。企業側がメンタルヘルスケアを軽視すると、かけがえのない資産である人材にネガティブな影響を与える恐れがあるため、早急な対策が重要です。

参考:厚生労働省『令和4年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況』

2-1 健康経営におけるメンタルヘルスケアを含む指針

厚生労働省は2006年に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しました。

そして2016年には労働安全衛生法を改正し、ストレスチェック制度を定め、企業が従業員のストレスの割合を周知し、指導を実施することを義務付けました。

実際に経済産業省が実施する健康経度営調査にも同様の項目が含まれており、健康経営取得の中でも重要な問題であるということがわかります。

つまり企業は従業員のストレスチェックから指導までを一貫して行うことが義務付けられているのです。また、ストレスチェックは企業側が従業員のストレス性をチェックするだけではなく、従業員自身のストレスや心の健康を理解することにつながります。 では、どのようなストレスに対する対処法があるのでしょうか。

参考:厚生労働省「こころの耳」 メンタルヘルス対策(心の健康確保対策)に関する施策の概要|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

2-2 セルフケア

まずは、従業員自身がストレスを予防、軽減するあるいは対処する「セルフケア」という対処法があります。具体的な方法には、健康的な生活習慣を心がける、ストレス解消法を見つけ、問題解決方法を考える、自己の成功や成果を認め、ネガティブな感情を持たないように心がけるなどの対処法が存在します。

まずは小さなことでもいいので自分が楽しいと思えることを見つけ、実行に移すことが大切です。家族旅行/カラオケ/スポーツジムなど、さまざまな施設を割引価格で使うことができるアウトソーシングサービスを用いることも効果的です。

2-3 ラインによるケア

続いて労働者と日常的に接する管理監督者(上長や部長)が、心の健康に関して職場環境などの改ざんや相談対応を行う「ラインケア」という対処法があります。具体的な方法としては、部下からの相談の対応、職場環境の把握や改善、職場復帰の際の支援などが挙げられます。

つまり、管理監督者は日ごろからの部下との関係構築が重要となっており、相談しやすい環境づくりも取り組まなければならなりません。上司との定期的な1on1ミーティングを開催し、部下が悩みを打ち明けられる場を設けることも重要です。

2-4 事業場内産業保健スタッフなどによるケア

そして、事業場内産業保健スタッフ等(産業医・保健師・看護師)が、セルフケアとラインケアが効果的に実施されるよう、従業員や管理監督者に対して支援を行う「事業場内産業保健スタッフなどによるケア」という対処法があります。

具体的には、メンタルヘルスケアに関する企画立案、メンタルヘルスに関する個人の健康情報の取り扱い、事業外支資源とのネットワーク形成やその窓口となることなど重要な役割を担っています。企業の産業医による研修や相談窓口などはこちらのケアに該当します。

2-5 事業場外資源によるケア

最後に、事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受ける「事業場外資源によるケア」という対処法があります。

つまり、病院や地域保健機関、EAPなどのメンタルヘルスケア専門機関のサポートを受ける支援のことです。従業員の研修の他にも、専門的な知識や情報提供、ネットワーク形成を行うことが可能です。しかし、事業場外資源に依存してしまい、企業独自のメンタルヘルスケアについて主体性を失わないように注意する必要があります。

※ 4つのケアの参考

・厚生労働省 独立行政法人労働者健康機関安全機構「職場における心の健康づくり」

0000153859.pdf

・厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

K151130K0020.pdf

3.メンタルヘルスが不調をきたす要因

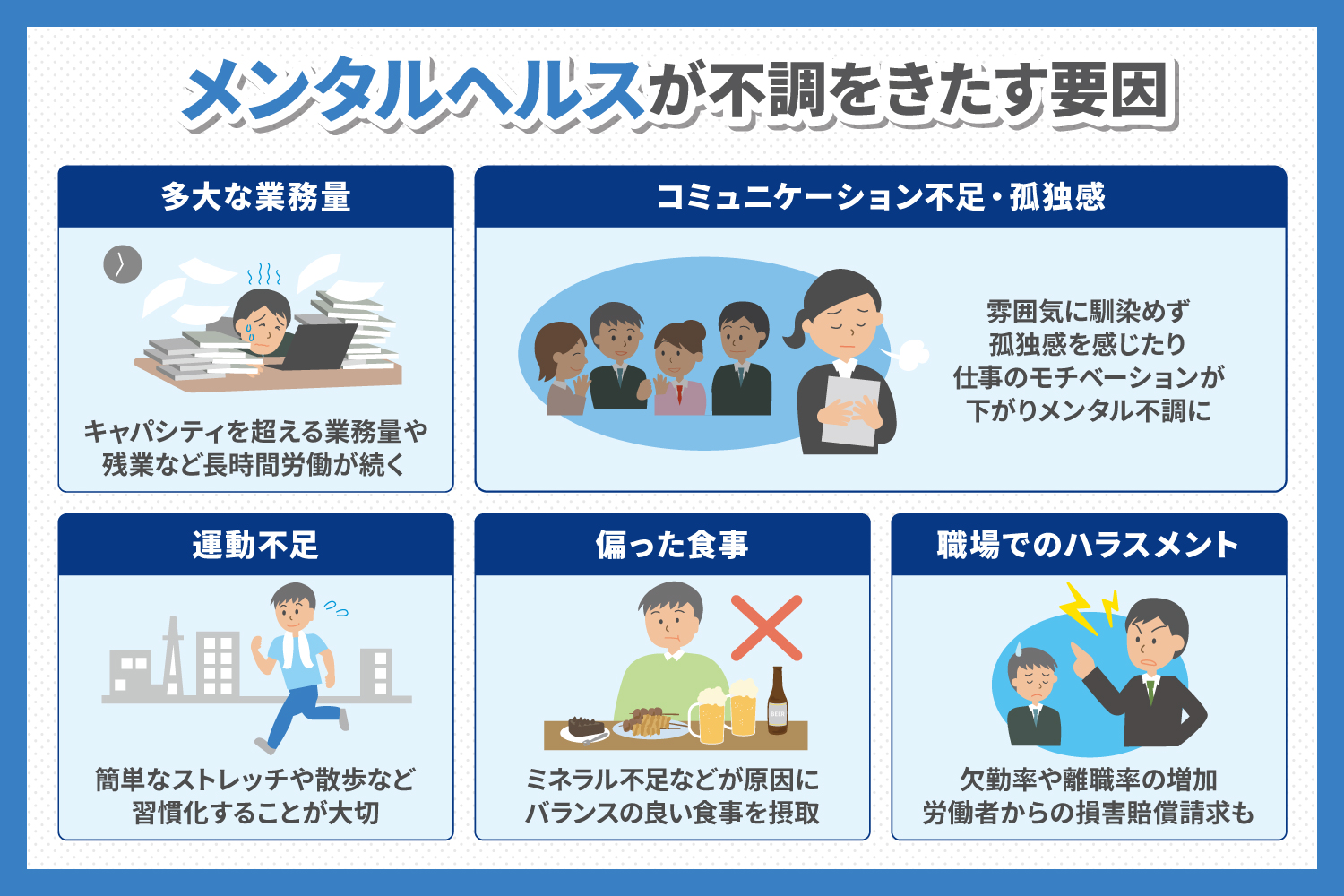

メンタルヘルスが不調をきたす要因として以下の5つが挙げられます。

- 多大な業務量

- コミュニケーション不足・孤独感

- 運動不足

- 偏った食事

- 職場でのハラスメント

3-1 多大な業務量

厚生労働省の調査では 「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる」と回答した労働者のうち、56.7%がその原因を「仕事の量・質」、35.0%が「仕事の失敗、責任の発生等」としました。

キャパシティを越える業務量や、残業など長時間労働が続くと、メンタルヘルスにも不調をきたします。また、仕事で失敗が続くと、気分が落ち込み、集中力を維持できなくなる場合があります。

企業側は、従業員の業務量は適切か、残業時間が増えていないかなど、こまめに確認することが重要です。特にメンタル不調を抱える従業員がいる場合、必要に応じて、業務量を見直すことも検討しましょう。

※参考:厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策の状況」

3-2 コミュニケーション不足・孤独感

職場でのコミュニケーション不足や、雰囲気に馴染めず孤独感を感じることで、メンタル不調になる場合もあります。

特に、テレワークが浸透した昨今では、メンタル不調を抱える若手の従業員が増加傾向にあります。出社する場合は、他の従業員と休みや食事の時間にコミュニケーションを取る機会がありましたが、テレワークでは、最低限の業務に関する会話のみをする企業もあるでしょう。

孤独感から仕事のモチベーションが下がり、メンタル不調になるケースもあるため、注意が必要です。企業側は、従業員同士が積極的にコミュニケーションを取れるよう、配慮することが重要でしょう。

3-3 運動不足

メンタルヘルスには「セロトニン」という神経伝達物質が大きな影響を与えています。セロトニンは集中力や活力を左右する物質です。セロトニンが増えると、心が安定し幸福感を得やすくなります。セロトニンは、適度な運動によって分泌が盛んになることがわかっています。

世界保険機関(WHO)調査の結果で、日本人の3人に1人が運動不足という状況が明らかになりました。社会人になると運動する時間がなかなか確保できないこともあるでしょう。仕事や子育て、家事、介護などに追われ、運動ができないと悩む人は少なくありません。

運動不足解消のために、いきなり激しい運動をする必要はありません。まずは、簡単なストレッチや体操、散歩から始めて、習慣化することが大切です。

※参考:一般社団法人 日本肥満症予防協会「WHOの運動推進グローバル計画 運動不足は世界に蔓延 日本でも3人に1人が運動不足 「世界行動計画」の日本語版を公開」

3-4 偏った食事

メンタルヘルスには食事で接種する栄養不足も関係しています。鉄分やビタミン類、ミネラルなどが不足すると、うつ病になる可能性が高まることがわかっています。

また、うつ病は糖尿病や肥満などの生活習慣病を誘発する原因になる場合があるため、注意が必要です。肥満や脂質異常症に該当する人は、そうでない人と比較し、発症する割合が1.53倍も高いという研究結果もあります。メンタルヘルスを良好な状態に保つためには、バランスのよい食事を摂取する必要があります。

3-5 職場におけるハラスメント

ハラスメントは、人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為全般を指します。

ハラスメントには、職務上の地位の高い者が、業務の範囲を超えて苦痛を与える「パワハラ」や、性的な言動で他者を不快にさせる「セクハラ」、妊娠・出産・育休などを理由に不当な扱いをする「マタハラ」などがあります。

厚生労働省は、メンタルヘルスの不調に関する労災認定の基準として「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。ハラスメントは、欠勤率や離職率の増加だけでなく、労働者からの損害賠償請求が生じる恐れもあるため、十分に対策を取る必要があります。

合わせて読みたい

4.健康経営においてメンタルヘルスケアに取り組むメリット

健康経営において、メンタルヘルスケアに取り組むメリットには主に以下の3つが挙げられます。

- 離職率が低下する

- 生産性が向上する

- 健康経営に関する認定を受けられる

4-1 離職率が低下する

働きやすい職場環境に整備されると、従業員が心身ともに健康な状態で仕事ができます。健康な状態で仕事ができると従業員の満足度が向上し、職場で働き続ける従業員が増えます。その結果、離職率の低下が期待できるでしょう。

4-2 生産性が向上する

メンタルヘルスの不調により、従業員の集中力や判断力、決断力が低下する場合があります。従業員がメンタル不調に陥ると本来のパフォーマンスが発揮できず、生産性が低下する恐れがあります。

さらに、1人の従業員が休職すると、他の従業員にもネガティブな影響が出る可能性があるため、注意が必要です。職場全体の雰囲気が悪くなり、他の従業員の生産性が低下する場合があります。こうした悪循環に陥る前に従業員のメンタルヘルスをケアすることで、結果的に生産性は向上すると期待できます。

4-3 健康経営に関する認定を受けられる

経済産業省は健康経営を普及させるため「健康経営優良法人認定制度」を用意しています。健康経営を推進している企業を社会的に評価することで、健康経営の認知度向上や取り組みの促進を図っています。

健康経営優良法人に認定されるメリットには、主に以下の3つがあります。

- 人材確保が有利になる

- 企業のイメージアップにつながる

- 自治体や金融機関などのインセンティブが受けられる

大規模法人は2,488法人(ホワイト500を除く)、中小企業法人は16,233法人(ブライト500を除く)が、2024年の健康経営優良法人に認定されました。

参考:「経済産業省」健康経営優良法人認定制度

5.健康経営におけるメンタルヘルスケアの取り組み方

健康経営におけるメンタルヘルスケアの取り組み方は、ストレスチェックをはじめ、さまざまな方法があります。また、メンタルヘルスケアは以下の3本柱から成り、段階に応じて適切なケア方法が異なります。

|

二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応 三次予防:職場復帰支援 |

それぞれの段階でどんなケア方法を行うべきかも、あわせて確認しましょう。

5-1 ストレスチェックを実施する

ストレスチェックとは、従業員が抱えるストレスの度合いを計測する検査です。2015年から、労働者を常時50人以上雇用する企業に義務付けられています。

ストレスチェックは、質問用紙や回答フォームを通じて、従業員のメンタル状態を把握します。ストレスチェックの結果は労働者本人も確認でき、自分のメンタル状態を把握することが可能です。ストレスチェックは、一次予防である「メンタルヘルス不調の未然予防」に該当する取り組みです。

参考:厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」

5-2 ストレスマネジメントに関する研修を行う

ストレスマネジメント研修は、ストレスマネジメントのノウハウを習得する教育プログラムです。ストレスマネジメント研修では、以下のような内容を学習します。

- 自分の思考や行動パターン、ストレス要因の把握

- 自分に適したストレス対処法の習得

- ポジティブシンキングへの理解

- コミュニケーションスキルの向上

ストレスマネジメント研修はストレスチェックと同様、メンタルヘルス対策の3本柱の一次予防に該当します。 ストレスマネジメントの研修を受けることで、従業員自らストレスを適切にコントロールできるようになります。これにより、個々のメンタル不調を予防でき、欠勤率や離職率を抑えることにつながるのです。

5-3 産業保健スタッフによる相談対応

産業保健スタッフとは、産業医や衛生管理者、保健師などメンタルヘルスに関する専門スタッフを指します。産業保健スタッフは、メンタルヘルスに関する社内研修や、個人の健康情報の取り扱いなどを行い、心の健康づくりに関する中心的な役割を担います。

学校にある保健室のイメージに近いでしょう。従業員が常時50人以上在籍する事業所は、産業医と衛生管理者の専任が義務付けられています。また、産業保健スタッフなどによる相談対応は、メンタルヘルス不調を早期発見する段階である「二次予防」に該当します。

参考:厚生労働省「産業保健スタッフ」

5-4 職場復帰支援プログラムを作る

職場復帰プログラムとは、心の健康問題で休職中の従業員に向けて、休業から復職までの流れを明確にした手引きです。厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手続き」では、従業員の職場復帰にあたり、企業が行う職場復帰支援の内容が示されています。

職場復帰支援プログラムの作成は、従業員と企業の双方にメリットがあります。企業の事情に合わせたプログラムを作成することで、休職中の従業員のサポートや対応方法がわかりやすくなるのです。また、職場復帰後に働く従業員も、プログラムがあれば少しでも不安や不満が解消されやすいので、職場復帰しやすいでしょう。

職場復帰支援プログラムはメンタルヘルス対策の3本柱の三次予防に該当します。従業員の生活の質や企業の労働力確保のためにも、職場復帰プログラムの立案は重要です。

5-5 従業員支援プログラム(EAP)を導入する

EAPとは、精神的・身体的な不調を訴えた従業員のケアを目的とした支援プログラムのことをいいます。EAPの目的は、従業員が健康で働くために必要な相談窓口を設けて、仕事のパフォーマンスを向上させることです。EAPには、社内でEAP活動を行う「内部EAP」と、社外の機関を頼る「外部EAP」の2つがあります。

「内部EAP」は、企業内にEAPに従事するスタッフが常駐しているため、すぐに相談できるのがメリットです。一方、「外部EAP」は内部では話せないことも相談しやすいのが特徴です。

「内部EAP」と「外部EAP」ではそれぞれにメリット・デメリットがあるので、企業の実情に合わせて、どちらを導入するのか検討しましょう。多くの従業員支援プログラム(EAP)は、メンタルヘルス対策の3本柱の二・三次予防に該当します。

6.企業におけるメンタルヘルス対策の事例

実際にメンタルヘルス対策を行う企業の事例を見てみましょう。メンタルヘルス対策に力を入れている企業の事例は次の3つです。

- ヤフー株式会社

- 株式会社八天堂

- 味の素株式会社

それぞれの企業の対策を参考に、自社で取り組むべき施策を検討してみましょう。

6-1 ヤフー株式会社

ヤフー株式会社は、メンタルヘルスケアの取り組みとして、以下を実施しました。

- グッドコンディション推進室の設立

- 週1回の1on1ミーティング

- 職場復帰プログラムの策定

ヤフー株式会社は、健康経営優良法人2023(大規模法人部門)の「ホワイト500」に7年連続で認定されています。社内では「グッドコンディション推進室」を設置し、復職支援プログラムの充実や、業務配慮が必要なメンバーの情報共有システムの確立に取り組んでいます。

社内には産業医9名、保健師など看護職6名が勤務し、専門的知識を持った従業員がメンタルヘルスケアを行います。社内では「1on1」という制度を設け、上司と部下が最低週1回は、1対1で面談するようにしています。これにより、上司が部下の業務や体調の変化について、早期に気づくことが可能となりました。

6-2 株式会社八天堂

株式会社八天堂は、メンタルヘルスケアの施策として、次のような取り組みを行っています。

- 臨床心理士によるケア体制の充実

- 毎年社内アンケートを従業員全員に実施

株式会社八天堂では、臨床心理士のいる病院と提携し、すぐにオンライン相談につなげる仕組みを整えています。

社内アンケートでは、働く環境への満足度や上司からのサポート満足度など、さまざまな切り口で17項目の質問をしています。従業員個々人の自己肯定感を高め、より良い職場環境作りに活かしています。

6-3 味の素株式会社

味の素株式会社は、メンタルヘルスケアの施策として、次のような取り組みを行っています。

- 産業保健スタッフによる全員面談

- メンタルヘルス回復プログラムの実施

味の素株式会社では産業医9名、保健スタッフ13名の体制で、従業員のメンタル不調の予防に注力しています。また、最低でも年に1回、すべての従業員が産業保健スタッフと面談を行い、必要に応じて適切な保健指導をしています。

また、味の素株式会社の独自プログラム「メンタルヘルス回復プログラム」も導入。自身の性格や価値観を客観的に見直し、職場復帰を前提としたシミュレーションを繰り返します。

6-4 ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社は、一次予防としてメンタルヘルス不調者を出さないよう、予防する取り組みをしています。

A.定期健康診断結果を基に、「健康管理室」による労働者全員への面談を毎年実施し、相談対応を習慣化した。

B.ストレスチェック制度内容を、実施前に全社員に対して丁寧に説明。個人情報保護の観点から、個人結果へ関与できる範囲を明確にし、対応する体制を“見える化”することで、社員が安心して受検できるようにした。結果として高い受検率となった。

C.職場環境改善活動は、経営幹部がその必要性を理解することが重要であると位置付けた。会社側が設備・食・リラクゼーション等の環境を整備したり、イベントなど様々な仕掛けを織り交ぜたりすることで、効果を高めた。

6-5 株式会社明電舎 沼津事業所

株式会社明電舎は、二次予防としてメンタルヘルス不調の早期発見と、適切な早期対処の取り組みをしています。

A.メンタルヘルス対策を含む健康経営の取組みをISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)の一環として位置付け、ISO45001目標の中に、“安全衛生目標”、“健康経営目標(スマートチャレンジ明電5)”、 “心の健康づくり計画”の3つを盛り込んだ。目標に対しPDCAサイクルをまわすことにより、取組みの実効性を高めた。

B.“健康経営目標(スマートチャレンジ明電5)” について、5つの取組みを具体的に定めて分科会を設置した。分科会メンバーがそれぞれの得意分野を活かして目標に取り組み、前向きな活動につなげて達成した。

C.従業員の視点に立って、ストレスチェックのツールや情報提供の仕方を改善した。ツールを見やすく、スマホ等でも対応できるよう改修し受検率をアップさせた。さらに面接指導の流れや相談内容の秘密が守られることなどを周知徹底することで実施率の改善につなげた。

6-6 株式会社日立ソリューションズ東日本

株式会社日立ソリューションズ東日本は、三次予防としてメンタルヘルス不調者の再発・再燃の防止と、職場復帰支援対策に取り組んでいます。

A.定期的に実施するメンタルヘルス研修を、全員が受講できるように取り組んだ。メンタルヘルスに関する情報を提供し、社員の意識改革を行い、メンタルヘルス不調の未然予防、早期発見の意識を高め、誰もが相談しやすい環境を作った。

B.休業中のサポートを、基本は外部EAP機関に任せつつも、月1回の休業者カウンセリング結果を社内保健師が人事労務スタッフ、上司、産業医等の関係者へ密に報告する仕組みとした。休業中の状況確認を適宜把握できるようにしている。

C.休業者が過去の問題点を思い起こす”ふり返り”作業を外部カウンセラーによる面談で実施した。休業中に今後の方向性やキャリアについてしっかり考え、再休業防止につなげた。

7.まとめ

メンタルヘルスケアを行うことで、従業員の心の健康が維持できると考えられます。結果として従業員の仕事のパフォーマンスが上がり、企業の生産性向上が見込めるでしょう。

株式会社イーウェルでは、健康経営推進支援サービスを提供しています。

業務整理やアウトソーシング、健康データの見える化など健康経営に関する業務を幅広くサポート。まずは、さまざまなケースのメンタルヘルスに対応することができる、福利厚生のアウトソーシングサービスの利用を検討してみることも対策のひとつとなります。

ニーズに合わせた最適なプランをご提案するので、お気軽にお問い合わせください。

合わせて読みたい

健康経営を推進するうえで必要な「健康経営度調査」「健康投資管理会計ガイドライン」などを活用して、企業の健康経営の第一歩からPDCAを回していくお手伝いをするコンサルティングサービスです。健康経営の第一歩からPDCAの循環まで「健康経営推進支援サービス」

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend