ハラスメントの種類と定義について解説!

「どういった行為がハラスメントになるのか?」

「ハラスメントにはどんな種類があるのか?」

近年取り上げられることが多いハラスメントについて、わからない人も少なからずいることでしょう。この記事では、ハラスメントの種類と定義について徹底解説します。さらに、ハラスメントの防止方法や関連する法律も紹介しています。

最後まで読めば、ハラスメントとは何かを理解し、配慮した行動ができるようになるでしょう。会社などでハラスメント対策に関わっている人は、ぜひ参考にしてください。

目次

1.ハラスメントとは?

ハラスメントとは、家庭や職場などのさまざまな場面における「嫌がらせ」のことを言います。言葉や行動によって、他者に精神的または身体的にダメージを与えることが代表的なものです。会社内では、嫌がらせによって減給や降格などの不利益を被ることもハラスメントに該当します。

ハラスメントにおいて、行為者自身に「相手を傷つけよう」などの意図があったかどうかは関係ありません。相手が受けた言動により、不愉快な感情を抱けばハラスメントにあたる可能性があるのです。ハラスメントは、特定の人物だけでなく、不特定多数に対しても成立するものでもあります。

専門家による関連記事【ダウンロード用資料】

専門家が執筆したこれらの記事もたくさんの方に読まれています。ぜひダウンロードください。

2.職場におけるハラスメントに関する実態

現在は社会問題として、さまざまなハラスメントが問題になっています。

職場におけるハラスメント防止については、2022年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が完全施行され、中小事業主を含むすべての事業主がハラスメント防止に取り組むことになりました。しかし、その頃主に想定されていた、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシャルハラスメント(セクハラ)、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(マタハラ、パタハラ)以外にも、多くのハラスメントが顕在化し、取り組みはなかなか困難です。

その実態としてはどうなっているでしょうか。

厚生労働省委託事業「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(2023年)によれば、パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント、介護休業等ハラスメント、顧客等からの著しい迷惑行為、就活等セクハラの中で、過去3年で相談件数/該当件数が増加している割合が高かったのは「顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)」でした。

逆にセクハラに関しては、件数が減少しているという回答の割合が高く、その他のハラスメントは「変わらない」という回答が多く見られました。

ハラスメントの種類による、相談件数/該当件数の変化については、上記調査の3年前、令和2年度の同調査においても同じ傾向となっています。防止の取り組み等により、社内でのハラスメント発生については効果が出ているものの、社外取引先や一般消費者からのカスタマーハラスメントについては、社内での対策にも限界があり、一朝一夕には進まないということがいえるでしょう。

パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント、介護休業等ハラスメントの相談件数が多かった業種は、「金融業、保険業」「教育、学習支援業」「宿泊業、飲食サービス業」「医療、福祉」「生活関連サービス業、娯楽業」などです。

カスタマーハラスメントは、「医療、福祉」「宿泊業、飲食サービス業」「不動産業、物品賃貸業」などで多いとの結果でした。

「宿泊業、飲食サービス業」「医療、福祉」は、どちらのハラスメントも多くなりがちな業種ということになり、一層の対策を行っていく必要がありそうです。

企業のハラスメント対策としては、、「相談窓口の設置と周知」の割合が最も高く、約7割以上の企業が実施しており、次いで「ハラスメントをなくす旨の方針の明確化と周知・啓発」が6割程度となっています。

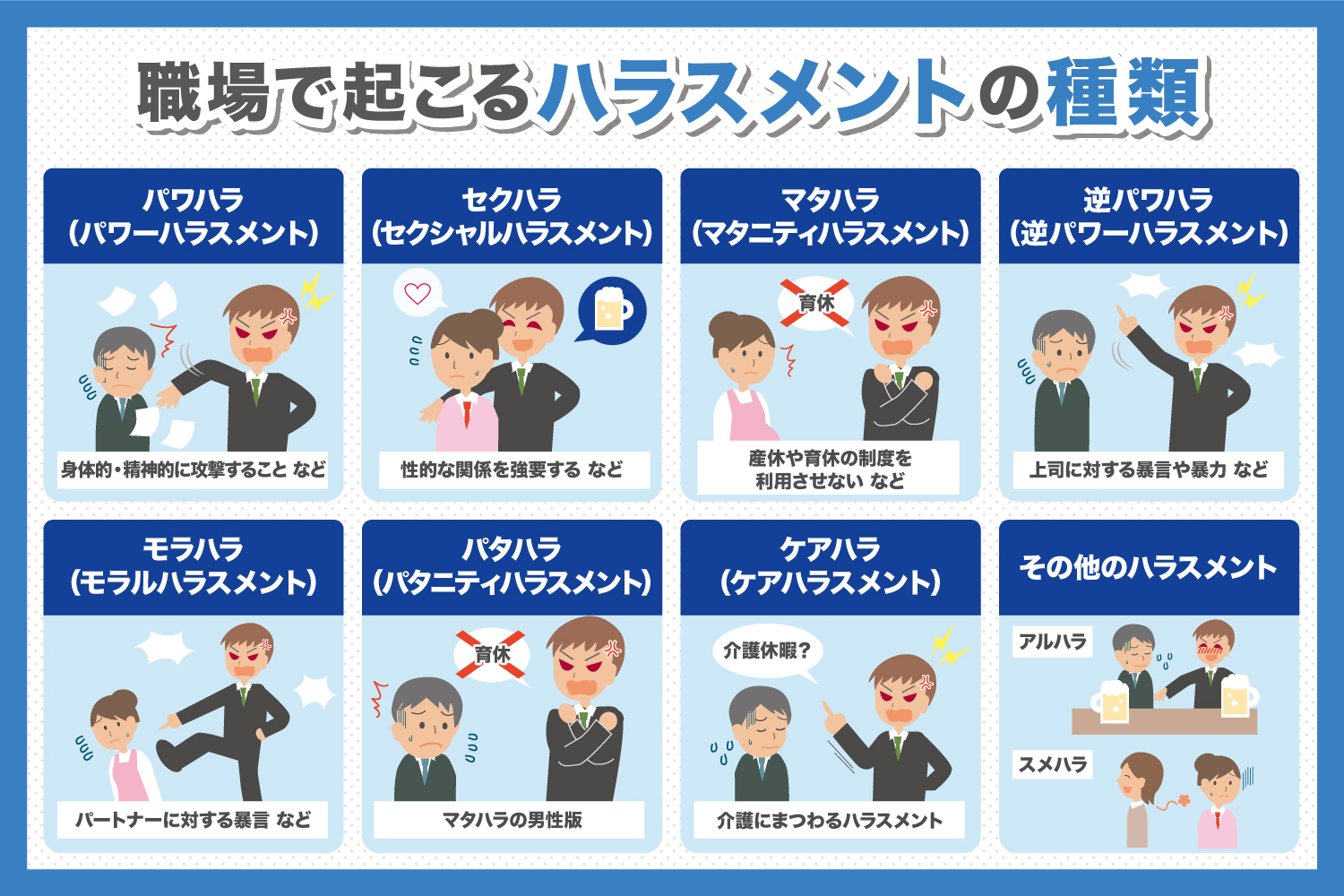

3.職場で起こるハラスメントの種類

職場で起こり得るハラスメントは、以下のようにさまざまな種類があります。

● パワハラ(パワーハラスメント)

● セクハラ(セクシャルハラスメント)

● マタハラ(マタニティハラスメント)

● パタハラ(パタニティハラスメント)

● 逆パワハラ(逆パワーハラスメント)

● モラハラ(モラルハラスメント)

● パタハラ(パタニティハラスメント)

● ケアハラ(ケアハラスメント)

● カスハラ(カスタマーハラスメント)

● その他のハラスメント

以下では、それぞれについて詳しく解説します。

3-1 パワハラの種類

● 身体的に攻撃すること

● 精神的に攻撃すること

● 人間関係から切り離すこと

● 過大に要求すること

● 過小な要求しかしないこと

● プライベートな内容に過剰に干渉すること

パワハラは数あるハラスメントの中でも特に相談件数が多く、年々増加する傾向にあります。パワハラは厚生労働省により、以下の3つの条件をすべて満たす行為であることが定義されています。

● 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

● 業務の適正な範囲を超えて行われること

● 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

2020年にはパワハラ防止法が施行されるなど、国も対策に乗り出しているのです。

①身体的に攻撃すること

直接的でわかりやすいパワハラの事例として、身体的に攻撃することが挙げられます。

● 相手を殴ったり蹴ったりする

● 相手に物を投げつける

● 胸ぐらを掴む

● ライターの火を近づける など

この種のパワハラの判断基準は、先の定義にあてはまり、相手の行為に対して身の危険を感じたかどうかです。実際にケガをさせたかどうかなどの程度は問われません。

②精神的に攻撃すること

身体的な攻撃に対して、精神的に攻撃をすることもパワハラのひとつです。具体的な例を挙げると、以下の通りです。

● 大声で怒鳴る

● 人格を否定するような暴言を吐く

● 業務上必要な指導を行わず放置する

● 物にあたるなどの威嚇的な行動をとる など

注意したい点として、大勢に送るメールなどの中に人格否定等の表現が含まれている場合もパワハラになることがあります。ただし、ルールを守らない時や業務で重大な問題を起こした時の注意は、パワハラにはあたりません。

③人間関係から切り離すこと

特定の人間を意図的に隔離したり無視したりして、人間関係から切り離すこともパワハラにあたります。職場で起こり得る事例としては、以下のようなことが挙げられます。

● 特定の社員を会議や打合せに参加させない

● 長時間別室に隔離したり、自己研修をさせたりする など

直接的な言葉でなくても、上記のような行動で退職につながった場合は、パワハラとして訴訟されることがあります。ただし、新人研修や懲戒規定に抵触した社員の復帰研修の場合はパワハラにはなりません。

④過大な要求をすること

明らかに達成不可能な業務を強制するなど、過大な要求をした場合もパワハラに該当します。

● 外国語が苦手な社員を海外業務に就かせる

● 休日出勤をさせる

● 終業時間前に膨大な量の仕事を追加する など

上記のような業務に関係する事以外にも、私的なことや業務に無関係なことを強制してもこの種のパワハラにあたることがあります。

⑤過小な要求しかしないこと

達成不可能なことを強制する過大な要求に対して、能力や経験とかけ離れた程度の低い業務しか与えないことを過小な要求と言います。具体的な例では以下のようなものがあります。

● 上司のお茶汲みばかりをさせる

● 事務職の社員にコピーやシュレッダー作業など単調な作業を延々とさせる

● プロジェクトに参加させない など

上記のような要求が続き、本人から会社に貢献したい旨の相談があった場合はパワハラに該当することがあります。

⑥プライベートな内容に過剰に干渉すること

プライベートな内容に過剰に干渉すると、パワハラに該当します。個の侵害とも言われ、具体的な例は以下の通りです。

● 職場外での行動を監視する

● 個人の私物を撮影する

● 有給休暇の取得理由によって取得の可否を判断する など

他にも、身内に対する暴言であったり、飲み会の欠席理由を言うように強要したりすることも該当します。また病歴や不妊治療などのデリケートな問題を扱う時は、本人の了解を得た上でヒアリングを行いましょう。

3-2 セクハラの種類

セクハラは、大きく分けて対価型と環境型の2種類があります。セクハラとは「性的な嫌がらせ」を意味し、強制わいせつなどの犯罪にあたる行為から、単なるマナー違反まで幅広く適用されます。また、性別や立場も関係なく、性的な言動で相手に不快感や不利益を与えると同性であっても成立するのです。以下では、職場における対価型と環境型のセクハラについて詳しく解説します。

①対価型のセクハラ

職場における対価型のセクハラとは、職場内での性的な言動に対して、拒否や抵抗などをしたことで降格や減給などの不利益を与えることです。性的な言動は以下のようなことを指します。

● しつこくデートに誘う

● 性的体験を話す・聞き出す

● 性的な関係を強要する

● 体に触れる など

会社の飲み会や出張先なども職場として含められ、対象は会社内だけにとどまらない事を知っておきましょう。

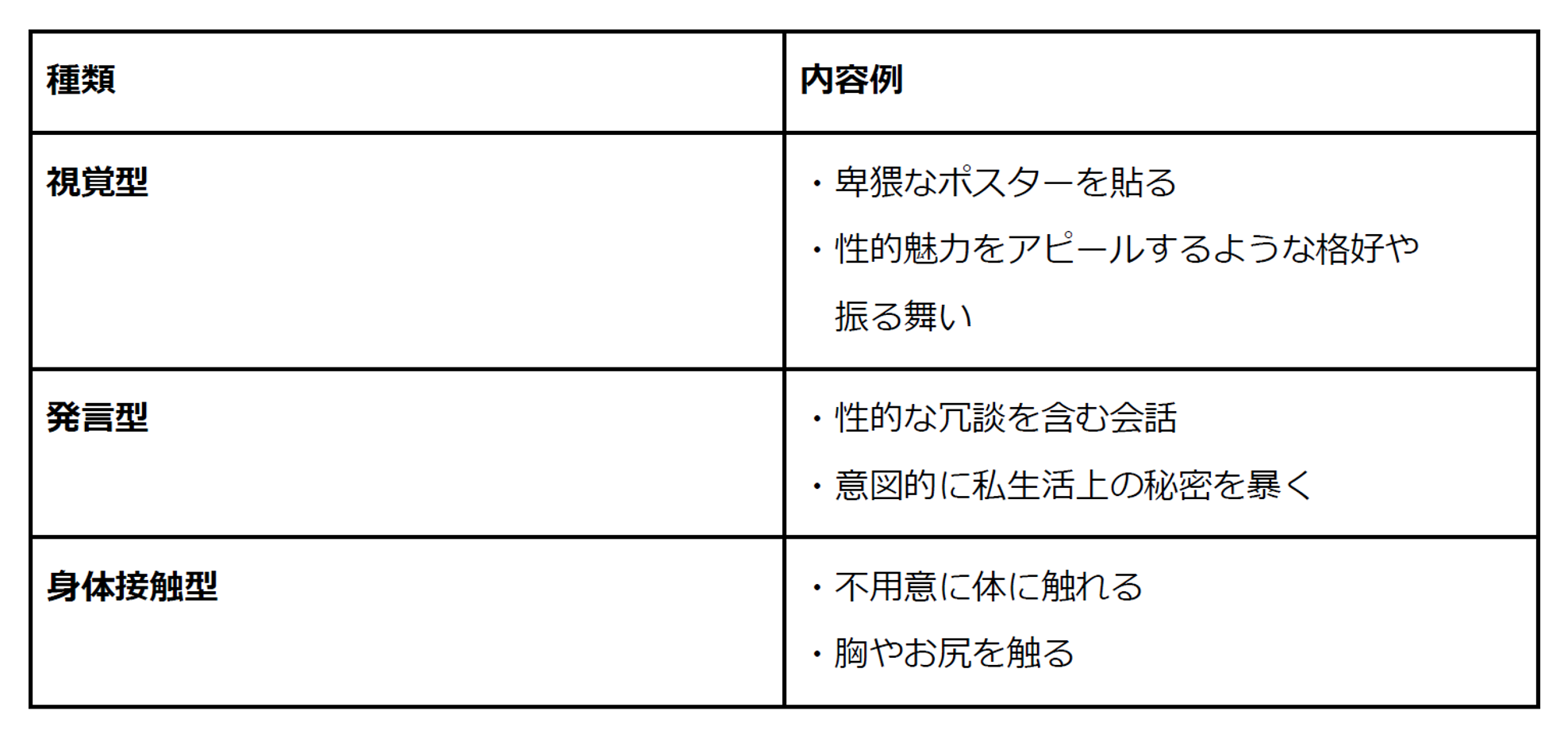

②環境型のセクハラ

環境型のセクハラとは、対価型のように不利益を与えるのではなく、就業環境が悪くなって能力が発揮できなくなることを指します。また、該当する行為は以下の3種類に分けられます。

対価型と環境型のどちらも感じ方に個人差があり、判断基準も曖昧なので、勝手な憶測や思い込みは危険です。

3-3 マタハラの種類

マタハラには、以下の2種類があります。

● 不利益取扱型

● 嫌がらせ型

上記の分類は、育児・介護休業法と雇用機会均等法によって、規定された措置義務に基づいたものです。それぞれについて詳しく解説します。

①不利益取扱型のマタハラ

不利益取扱型のマタハラは、産前産後や育児による休業などの制度利用を理由に、降格や減給などの不利益を与えることです。育児・介護休業法では、育児休業の申請や取得したことを理由として、解雇やその他不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。

また、妊娠や出産に関しても同様の規定が男女雇用機会均等法によって定められているのです。禁止されている不利益の範囲に指定はなく、自宅待機や雑用の押しつけなどもマタハラの対象になる場合があります。

②嫌がらせ型のマタハラ

嫌がらせ型のマタハラには以下の2種類があります。

● 制度等の利用への嫌がらせ

● 状態への嫌がらせ

制度等の利用への嫌がらせは、法律に基づいた産休や育休の制度を利用させないようにするのが典型的な例です。制度利用の際に、降格や減給といった不利益な取扱いを示唆されることもあります。

状態への嫌がらせとは、妊娠や出産の影響による労働能力の低下に対する言動により、労働環境が悪くなることです。このタイプに関しては、男女雇用機会均等法にのみ規定が存在します。

3-4パタハラの種類

パタハラとは、マタハラの男性版であり、以下のようなことが対象です。

● 男性社員に育児休暇を取得させない

● 育児休暇を申請した男性社員に不利益を与える

男性の育児参加において重要ことなので、ぜひ知っておいてください。

①男性社員に育児休暇を取得させない

男性社員に育児休暇を取得させないことは、パタハラに該当します。代表的なのが、育児休暇を申請した男性社員に対して、上司や人事担当者が取得を断念させるケースです。また、会社自体が男性の育児休暇を認めないこともあります。ただし、パタハラは育児・介護休業法に違反する行為です。条文には「日雇い労働者ではない」といった条件を満たした労働者が対象と書かれており、男女の違いは明記されていません。

②育児休暇を申請した男性社員に不利益を与える

育児休暇を申請した男性社員に不利益を与えることも、パタハラの一種です。不利益というのは、マタハラの内容と同じく、降格や減給などのことを指します。こちらの行為も、育児・介護休業法で禁止されています。事業者にはマタハラやパタハラを防止する義務が定められており、相談などができる体制を整えておかなければなりません。

3-5 逆パワハラの種類

逆パワハラには、以下の3種類があります。

● 上司に対する暴言や暴力

● 上司への誹謗中傷

● 何事もハラスメントだと主張

パワハラは優位性を活かして行われるものとありますが、近年では上司だけでなく部下にも優位な場合があると言われています。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

①上司に対する暴言や暴力

上司に対する暴言や暴力は典型的な逆パワハラと言えるでしょう。上司のことを人前で無能呼ばわりしたり、頭をはたいたりなどの行為が具体的な例として挙げられます。また、自分より年齢の低い上司のことを軽視することも逆パワハラです。経験則などから、上司に対して「こんなこともできないのか」といった発言をすることも逆パワハラにあたります。

②上司への誹謗中傷

上司への誹謗中傷も立派な逆パワハラです。近年では、SNSが普及しているため、特に発見されにくいケースでもあります。個人を特定できる状態や名指しで投稿されていることが多く、内容の例として以下のようなものが挙げられます。

● 会社でハラスメント行為を繰り返している

● 不正行為をしている など

本人の気づかない所で誹謗中傷されていることも多いので、注意が必要なケースです。

③何事もハラスメントだと主張

何事にもハラスメントだと主張することも逆パワハラに該当します。正当な業務命令であっても、下記のような理由で反発したり、クレームをつけたりすることがよくあるケースです。

● 下された命令がパワハラである

● ハラスメントを訴えたことへの報復である

嫌がる人に対して強制的に何かをさせることは好ましくありません。しかし、上司の頭を悩ませ続けるのも逆パワハラになり得ることを理解しましょう。

なお、最近では、この逆パワハラについては「ハラハラ(ハラスメント・ハラスメント)」とも呼ばれ、認知が少しずつ広がってきています。

3-6 モラハラの種類

モラハラ(モラルハラスメント)は、道徳や倫理に反する精神的な嫌がらせを指します。

「精神的な嫌がらせ」という通り、直接的な身体への暴力、暴行ではなく、言葉や態度によって相手に苦痛を与えるものです。

パートナーとの関係で、家庭内で起こりうるハラスメントの代表例ともいえますが、実際には職場・企業内でも発生します。

企業内で起こるモラハラは次のようなものがあります。

● 人間性や能力の否定

● 無視

● プライベートへの過干渉

モラハラとパワハラ、セクハラの違い

モラハラもパワハラも、どちらも被害者に苦痛を与える嫌がらせであることは同じです。

しかし、パワハラが職務上の立場や地位を利用して行われるのに対し、モラハラは立場や地位などが関係しないハラスメントです。

また、パワハラには身体的攻撃が含まれるのに対し、モラハラでは精神的な嫌がらせに限られるのも違いといえます。

セクハラとモラハラの違いは性的な要素が含まれるかどうかです。性的な嫌がらせによって当事者に不快な思いをさせること、性的な行為の強要、性別による偏見などがセクハラです。

モラハラは家庭内で多く起こりがちなハラスメントです。

職場外でのモラハラに該当する行為は以下のようなものです。

● パートナーに対する暴言

● 恐怖心を植え付けるような態度による威嚇

● パートナーの価値観を認めず精神的に追い込む無視

● パートナーがお金を稼ぐことを嫌がる経済的束縛

モラハラには身体的暴力は含まれず、家庭内や友人知人間で起こり得るのが特徴です。上記の項目について、詳しく解説します。

①パートナーに対する暴言

パートナーに対して、日常的に人格や価値観を否定するような暴言を浴びせることはモラハラに該当します。暴言を受け続けることで精神は徐々に疲弊していき、自分の意思を伝えられなくなるのです。

相手の心を萎縮させて自分の意のままにしようとする暴言は、脅威以外の何物でもないでしょう。さらに、モラハラに加えてパワハラにもあたる行為でもあります。

②恐怖心を植え付けるような態度による威嚇

恐怖心を植え付けるような態度による威嚇も立派なモラハラです。また、精神的な暴力としてパワハラにも該当する行為で、具体的には以下のような行動が挙げられます。

● にらみつける

● 机に物を叩きつける

● 物にあたって破損させる など

上記のような行動で相手にトラウマを植え付け、自分の支配下に置くことを目的とすることが多いです。誰もが被害者や加害者になり得ることに注意しなければなりません。

③パートナーの価値観を認めず精神的に追い込む無視

パートナーを無視し続けることも、モラハラの一種です。無視をするという行為は、相手の価値観を認めず、精神的に追い込みます。第三者に証明するのが難しく、相談しても「気のせいではないか?」とか「自分から話しかけてみては?」などのアドバイスで終わることも。

この手のモラハラを行う人は、社内やグループ内での影響力を主張していることが多いようです。

④パートナーがお金を稼ぐことを嫌がる経済的束縛

パートナーがお金を稼ぐことを嫌がり、経済的に束縛するのもモラハラに該当します。経済的な自由を奪うことで、自分に頼らざるを得ない状況を作り出すのが目的であることが多いです。エスカレートして、生活に必要な金額に足りなくなると「経済的DV」と呼ばれるDVの一種に発展します。配偶者でなく同棲の場合でも、生活費を出さないことやお金の使い道についての文句が多いとモラハラに該当します。

3-7ケアハラの種類

ケアハラは介護にまつわるハラスメントの事を言い、以下のような種類があります。

● 職場における介護のための制度利用を妨害

● 介護サービスを行う人が受ける嫌がらせ

上記のように、対象者や発生する現場の違いによって適用される事象が異なります。それぞれのケースを詳しく見てみましょう。

①職場における介護のための制度利用を妨害

職場におけるケアハラは、介護のための制度利用を妨害するのが主なケースです。マタハラやパタハラと同様に、制度の利用をすることで降格や減給などの不利益を与えるケースもあります。

「時短勤務をするせいで業務が増えて困る」

「自分なら休暇はとらない」

上記のような発言も、ケアハラにあたる可能性があります。介護休暇などは育児・介護休業法で定められた正当な権利です。ハラスメントに遭った時は、社内の相談窓口などを利用し、報告するようにしましょう。

②介護サービスを行う人が受ける嫌がらせ

介護サービスを行う人が、利用者や利用者の家族から嫌がらせを受けることもケアハラと呼ばれます。介護現場でのケアハラは、主に以下のようなものがあります。

● 利用者からの暴力や暴言

● 利用者の家族による理不尽な要求や高圧的な態度 など

利用者からの暴力や暴言は、「思うように動けない」などのストレスが原因になっていることが多いです。しかし、認知症などの病気や障害によるものの可能性もあり、ハラスメントであるとの判断が困難です。利用者の家族による事例も、家族側が精神的に参っている場合もあり、ハラスメントを訴えにくいことがあります。

3-8カスハラの種類

カスハラは、カスタマーハラスメントの略で、顧客が企業やその従業員に対し、社会通念上不相当な言動(暴行、脅迫、暴言、不当要求など)を用いて嫌がらせをしたり、精神的・身体的・経済的な負担を強いたりする行為です。

「職場におけるハラスメントに関する実態」の章でも見ていただいた通り、この類型のハラスメントについては、近年増加傾向にあり、社会問題化してきています。

これを受け、2025年6月には、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法律(労働施策総合推進法等の一部を改正する法律、カスハラ対策法)が国会で可決、成立しており、この先順次施行が予定されています。

参考:厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」

カスハラの種類には、以下のようなものがあります。

● 妥当性を欠く要求

● 要求内容の妥当性にかかわらず、要求を実現するための手段・態様が違法、または社会通念上不相当

● 要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が違法、または社会通念上不相当

典型的な例を見てみましょう。

①妥当性を欠く要求

まったく欠陥がない商品を新しい商品に交換させる、すでに契約したサービスが提供され終わったにもかかわらず、再度同じサービスを提供するように要求する、販売した商品と関係がない私物の呼称等につき賠償をさせる、などがこの例にあたります。

②要求内容の妥当性にかかわらず、要求を実現するための手段・態様が違法、または社会通念上不相当

この②については、要求の内容にかかわらず、要求する際の手段・態様が問題となります。

● 身体的な攻撃(ものを投げつける、唾を吐く、殴りかかるなど)

● 精神的な攻撃(大声で攻め立てる、人格を否定する、危害を加えると脅すなど)

● 威圧的な言動(にらみつける、話しながら机を叩く、話をさえぎって自分の要求だけ話すなど)

● 土下座の要求

● 執拗・継続的な言動(必要以上の長時間にわたる叱責、何度も電話を繰り返すなど)

● 拘束する行動(長時間の居座り、個室等へ担当者を拘束して要求し続けるなど)

● 差別的言動

● 性的言動

● 個人への攻撃や嫌がらせ(担当者の服装や容姿に対する中傷、顔や名札などを許可なくSNS上で公開するなど)

上記の内容は、場合によっては暴行罪、傷害罪、脅迫罪、威力業務妨害罪、監禁罪、不退去罪などの刑法その他の法律上の刑罰に該当することもあります。

③要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が違法、または社会通念上不相当

③の要求については、要求の社会通念上の「妥当性」が問題になります。社会一般的に、常識や共通認識の範囲で認められるかどうかであり、それを超えたものは不相当とみなされます。

● 過度な商品交換の要求

● 過度な金銭保証の要求

● 過度な謝罪の要求

● 不可能な行為や抽象的行為の要求(「法律を変えろ」「規則を曲げろ」「誠意を見せろ」など)

なお、正当なクレーム(顧客が、企業の製品やサービス、サポート対応に対する不満を持った際に送るネガティブなフィードバック)とカスハラは異なるものとして捉えられています。

正当なクレームは、商品やサービスの改善を目的とする正当な行為であり、顧客に不満があったとしても要求内容に妥当性があり、その要求手段・態様が社会通念に照らし相当であれば、企業の成長に資するものです。

それに対してカスハラは、従業員や企業への嫌がらせや不当な利益の獲得などを目的としており、要求内容に妥当性がなかったり、手段・態様が社会通念上不相当とされたりするものです。

カスハラに対しては毅然とした対応、場合によっては法的措置を講じて従業員を守るべきものとなっています。

3-9その他のハラスメント

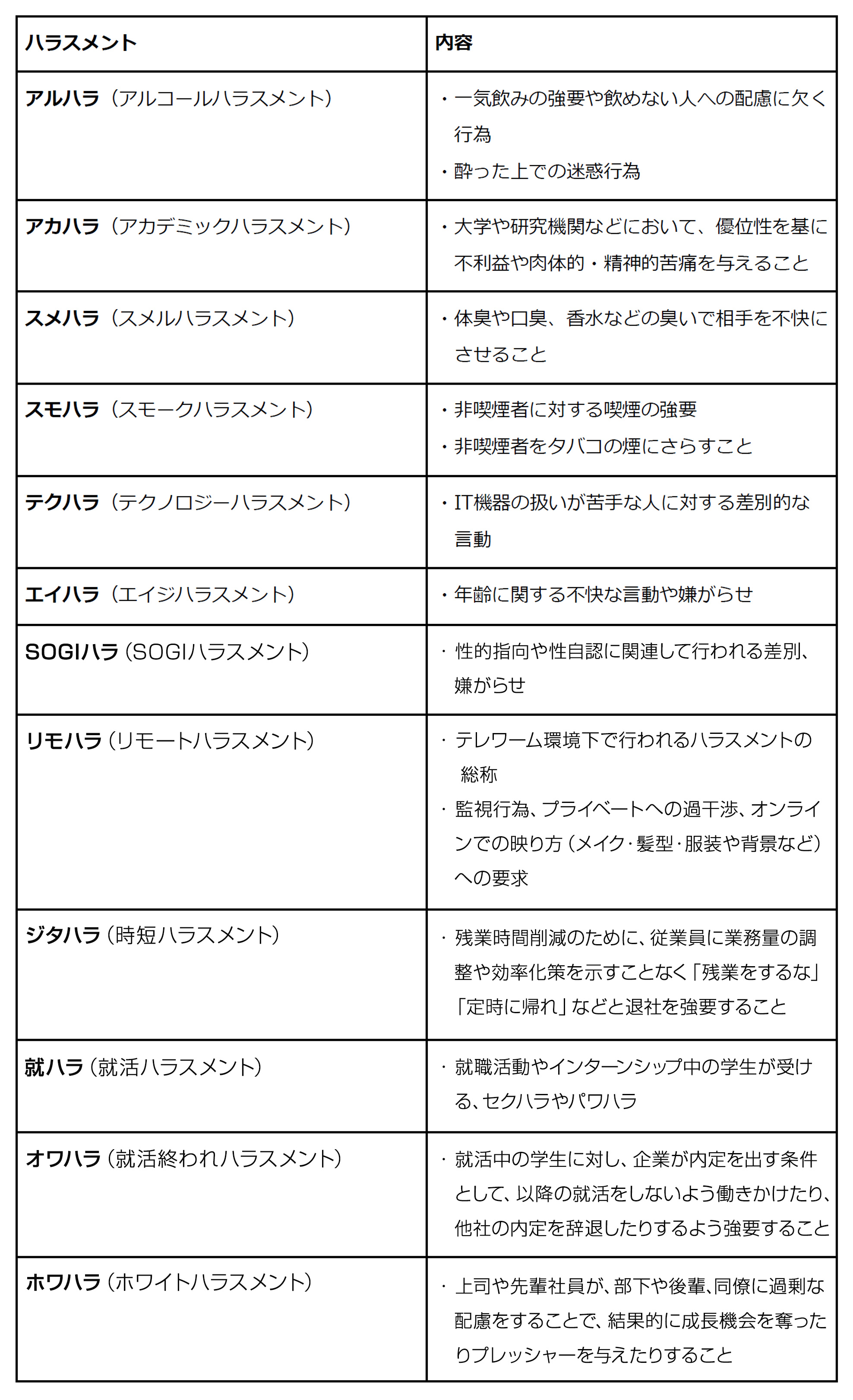

ここまで紹介したハラスメント以外にも、さまざまなハラスメントがあります。その一部を内容も含めて表にまとめましたので、ご覧下さい。

上記はあくまで一部であり、すべて挙げると数十種類にも及びます。現在の認知度は低くても、将来的に一般常識になることも考えられます。マイナーなものを知っておいても損はないでしょう。

4.ハラスメントのレベル

ハラスメントとひとくちにいっても、その深刻度合いにより段階があります。

ハラスメントのレベルは、重いものから

● 刑法上の犯罪レベル

● 民法上の不法行為(権利侵害)レベル

● 労働法上のハラスメント該当行為レベル

● 企業秩序違反行為レベル

となります。

もちろん、レベルが軽ければ許されるというものではなく、どのレベルでも一概に許されない、発生させてはいけないものではありますが、企業への影響度合いや対応の緊急性などに差があるので、発生したハラスメントがどのレベルのものなのか見極める必要があります。

4-1刑法上の犯罪行為

ハラスメントの中でも、きわめて悪質性が高く、権利の侵害が明確に認められるようなハラスメントです。発生すれば対外的に非難され、企業に大きな影響を与える、深刻な度合いです。

刑法上の犯罪に該当する行為によるもので、これにより逮捕・起訴されたり、刑事罰を受けたりする可能性があります。

具体的には、以下のような例があります。

● 殴る、蹴るなどして他人の身体を傷害した場合(うつ病の発症など精神疾患も含む)→傷害罪(刑法204条)

● 暴行を加え、他人の身体を傷害するまでに至らなかった場合(胸ぐらをつかむ、体を押して部屋から出すなど)→暴行罪(刑法208条)

● 他人の評価を低下させるような具体的な事実(真実でなくても)を公然と示して名誉を傷つけた場合→名誉棄損罪(刑法230条)

● 事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した場合(人前で「バカ」「ブス」などというなど)→侮辱罪(刑法231条)

● 生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して脅した場合(「ミスをしたらぶっ殺すぞ」というなど)→脅迫罪(刑法222条)

これ以外にも、ハラスメントで適用されうる刑法違反は多岐にわたります。刑法上の犯罪にあたるようなハラスメントは、加害者・被害者のみならず、周囲の従業員にまで悪影響を及ぼし、さらに企業の社会的信用や投資家へのイメージにまで傷をつけるものですので、決して見逃さないように対応する必要があるでしょう。

4-2民法上の不法行為(権利侵害)

ハラスメントにより、被害者の権利侵害、損害発生が認められる場合には、民法上の不法行為(民法709条)に該当し、被害者から損害賠償請求を受けます。

併せて、加害者を雇用していた企業についても、使用者責任(民法715条1項)や安全配慮義務違反(労働契約法5条)に基づき、同じく損害賠償請求を受ける可能性があります。

具体的には、パワハラにより精神的ダメージを負い、会社を休まざるを得なかった、病院に通院したなどの行為は、刑法上の傷害罪・暴行罪にあたる場合もありますが、民法上の不法行為が認められる可能性が高い内容でもあります。

なお、刑法上の犯罪となった場合でも、民法上の損害賠償請求が妨げられることはないので、刑事訴訟と民事訴訟、両方を並行して提起されることも十分あり得ます。

4-3労働法上のハラスメント該当行為

ハラスメントの中でも、労働法により明確に規制されている内容にあたる場合です。

● パワハラ

● セクハラ

● マタハラ/パタハラ

● 事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した場合(人前で「バカ」「ブス」などというなど)→侮辱罪(刑法231条)

● ケアハラ

が該当します。

労働法では、これら4つのハラスメントを定義するとともに、これらのハラスメントが発生しないよう、必要な防止措置を講ずることを企業に義務付けています。

ハラスメントの防止、対応に関する措置を講ずる義務を怠ったと企業が認定される場合には、厚生労働大臣による行政処分に処される可能性があります。

4-4企業秩序違反行為

就業規則などの社内規定により、独自のハラスメント規定を設け、法律よりも厳格なルールを従業員に課している場合、従業員は違反すれば「企業秩序違反行為」として懲戒処分を受ける可能性があります。

ハラスメントを防止するためには、企業が積極的にルールを定め、それを発信し、また従業員の声にいち早く対応する必要があります。

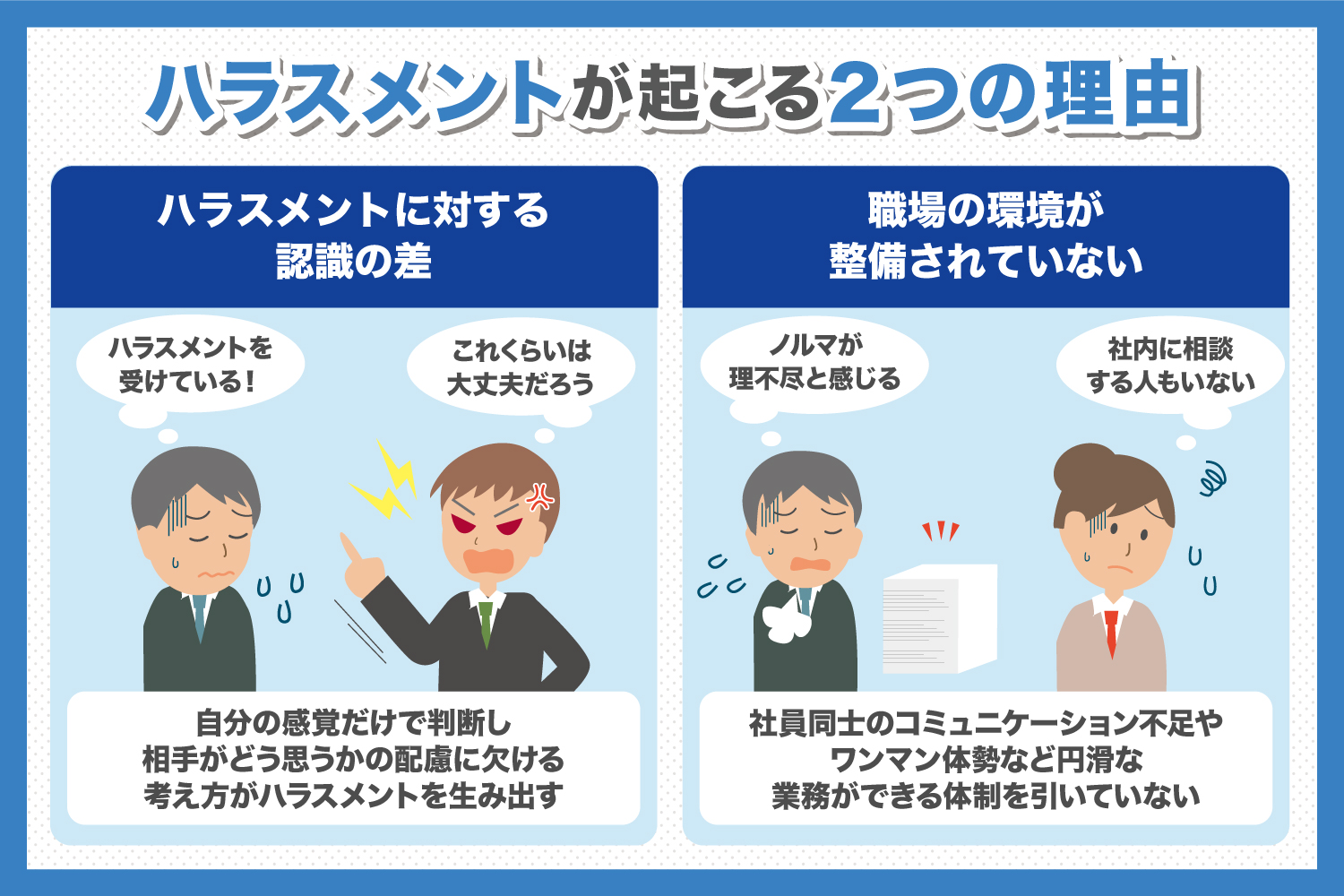

5.ハラスメントが起こる2つの理由

ハラスメントが起こる理由として挙げられるのは、主に以下の2つです。

● ハラスメントに対する認識に差がある

● 円滑な業務ができる職場の環境が整備されていない

5-1ハラスメントに対する認識に差がある

ハラスメントが起こる理由として、ハラスメントに対する認識の差が挙げられます。当然のことながら、すべての人が同じ価値観や考え方を持っているわけではありません。しかし、このことに対する認識の甘さが、ハラスメントの発生につながっているともいえます。

自分の感覚だけで判断し、相手がどう思うかの配慮に欠けてしまうからです。「自分は嫌ではないから相手も同じ思いだろう」というのは勝手な思い込みです。他人が不快に思うこととは何かということを、常に考える必要があるでしょう。

5-2円滑な業務ができる職場の環境が整備されていない

職場で円滑な業務ができる環境が整備されていないことも、ハラスメントが起きる理由となります。具体的には、以下のような環境であればハラスメントが発生しやすいといえます。

● 日々達成不可能なノルマが課されている

● 社員同士のコミュニケーションが不足している

● 責任者がすべての権限を持ったワンマンな体制を敷いている

ハラスメントの発生は個人だけの問題ではなく、社内の環境や風土も影響していると言ってもいいでしょう。

6.職場でハラスメントを防ぐための対策

職場でハラスメントを防ぐための対策には、以下の3つの方法があります。

● ハラスメントに関する研修を行う

● ハラスメントに関する社内規定などを作る

● 相談できる体制を整える

6-1ハラスメントに関する研修を行う

前章でも見た通り、ハラスメントに対する認識の差があると、ハラスメントが起きやすくなります。

ハラスメントに関する正しい知識を従業員全員が持ち、自分の感覚だけで判断することをなくし、具体例から自分の行動を振り返ることで、自分が行っている行為、自分が受けている行為がハラスメントになりうることを理解し、認識をアップデートします。

研修の実施は、ハラスメントを起こさない、またその初期段階で食い止められる職場づくりに寄与します。

6-2ハラスメントに関する社内規定などを作る

ハラスメントの内容と防止ルールを明確化し、就業規則など社内規定として明文化したうえで、従業員に周知しましょう。

ハラスメント防止は、法律に規定されていることでもありますが、ハラスメントを起こさないために法律の条文を読み込む従業員はまれでしょう。

従業員が確認しやすい社内規定に定めておくことで、従業員の目にも触れやすくなり、また入社時研修、社員説明会の際など、折に触れ周知することで、ハラスメントに対する認識を啓発することも可能です。

さらに、法律より厳しい規定で、懲戒内容なども定めることで、抑止効果を高めることもできます。

6-3相談できる体制を整える

ハラスメント発生時だけでなく、その恐れがある場合や、ハラスメントにあたるかどうかわからない場合などでも、安心して相談できる窓口を設け、広く社内に周知することも、ハラスメント防止に役立ちます。

ここでの窓口には、人権問題への理解があり、偏見が少なく、また秘密を守ってもらえるという信頼感が大切です。男女どちらの担当者でも相談を受けられるようにしておくとなお良いでしょう。

また、社内だけでなく社外にも窓口を設けておくことで、大きな部署でハラスメントが起きてしまったような場合に、被害者の最後の砦とすることもできるかもしれません。

「こんなことを相談していいのか」と思い悩んで相談機会を逃すより、些細なことでも相談できる雰囲気を醸成し、社内に認識してもらうことは、ハラスメントが重大インシデントになる前に対応できる重要なポイントになります。

社内への発信、周知は定期的に行うと良いでしょう。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

7.職場でハラスメントが発生した際に企業が行うべき対応

職場でハラスメント(疑いを含む)が発生してしまったら、企業は以下の流れで、対応を行う必要があります。

● 事実確認を行う

● 関係者に対する措置の決定(処分・フォロー)をする

● 再発防止策を実施する

7-1事実確認を行う

最初に、ハラスメントに関する事実関係につき、迅速かつ正確な確認を行いましょう。

これは、厚生労働省の「パワハラ防止指針」にも定められている、企業の義務にあたります。

事実確認は、被害者、加害者(とされる行為者)、必要に応じた範囲の周囲の従業員に、偏りなく事実、事情を聴きとります。

そのうえで、どのような事実が発生し、どんなハラスメントにあたりそうか把握します。

企業がこの調査義務を怠ると、損害賠償請求の対象になりますし、調査の方法や調査中の不適切な発言などでも、損害賠償請求が認められたケースがあります。

なにより被害者は、ハラスメントを受けダメージを受けているところでの聞き取りになりますので、十分注意して、慎重に進めることが必要です。

7-2関係者に対する措置の決定(処分・フォロー)をする

事実関係が明らかになり、ハラスメント行為が確認できたら、被害者・加害者の双方に、適切な措置を講じます。

被害者については、状況に応じ、適切な配慮をすることが求められます。

まずは精神的なダメージを受けているため、心理的サポートを優先しましょう。

メンタルヘルス不調がみられる場合には心療内科への受診を勧めたり、程度によっては休職などの措置を取ったりすることも必要です。

そのうえで、調査結果や今後の対応方針、加害者への処分内容等を丁寧に説明します。

対応方針に沿って、被害者が希望するのであれば別部署・別事業所への配置転換、またプライバシーに注意しながら転換先への申し送りなどもあるでしょう。

加害者には、社内規定、就業規則などに則った適切な処分が必要です。処分内容は、行為の悪質性や影響度合い、過去事例、社内方針などに基づき、公平で透明性を保った判断が求められます。

口頭注意、個別のハラスメント研修受講命令、謹慎・降格・懲戒処分など、ルールに則った処分を課します。

また、必要に応じ、配置転換やカウンセリング支援なども検討すべきでしょう。

7-3再発防止策の実施

今回のハラスメント案件が決着しても、1件事案が発生したということは、社内でハラスメントが起こりうる環境がある、ということに他なりません。

同様の事案が起こらないよう、発生事由を詳細に分析、再発させないために増資策を講じることが大切です。

現在社内にある防止のための窓口、研修などの施策、規則などを再度確認し、アップデートする必要があります。

従業員研修、管理職研修の実施など直接的な対応に加え、ハラスメントを許さない、見逃さないための社内風土醸成のため、コミュニケーション活性化、会社トップからの情報発信強化などの手法も用いるべきでしょう。

7-4やってはいけないこと

ハラスメントやその疑いがある行為が報告された際、企業がやってはいけないことにも注意しましょう。

やってはいけないことは、以下のような例です。

● 相談を受けたまま放置する

● 被害者を否定する

● ハラスメントを軽く見る(流す)

● 被害者を勝手に異動させる

ハラスメントの放置は、厚生労働省の指針による義務違反であることは前に述べた通りです。相談された場合には、放置せず、即座に事実関係の調査に取り掛かれるようにしておくことが大切です。

放置することで、被害者が会社に相談したことが加害者にわかると、余計にハラスメントがひどくなり、最悪の場合、被害者が退職などに追い込まれることもあります。

また、被害者を否定する「あなたの態度にも問題があったのでは?」といった発言や、ハラスメントを軽く見るような「昔はよくあったことだよ」「○○さんもそんなつもりはなかったんじゃない?」などの発言は、被害者を慰めるつもりであっても、勇気を出して相談した被害者をさらに傷つける場合があります。

事実として受け止め、安易な慰め、激励、勝手な解釈などをしないよう、フラットな態度を心がけましょう。

被害者を単純に加害者から遠ざけるだけでは、ハラスメントの根本的な解決にはなりません。被害者を勝手に異動させることで被害者をさらに追い詰めることもありますし、ハラスメントの被害者をさらに増やすこともありえます。

もちろん、被害者と加害者を引き離すことは必要ですが、その場合でも被害者側が不当な処遇を受けることのないようにすべきです。

8.ハラスメントに関する法律

ハラスメントには以下の3つの法律が深く関わっています。

● パワハラ防止対策関連法

● 男女雇用機会均等法

● 育児・介護休業法

パワハラ防止対策関連法は2020年6月に施工された、企業に対してパワハラの防止を義務づける法律です。同じく2020年には男女雇用機会均等法も改正され、セクハラの対策を強化する項目が追加されました。

育児・介護休業法は主に事業者に向けた法律で、妊娠や出産、育児に関わるハラスメントの防止を義務とするものです。どの法律でも、ハラスメントによる不利益取扱を禁止しており、性別の違いも関係ありません。

9.まとめ

職場で起きるハラスメントは、近年さまざまなものが確認されており、思いもよらないことが「ハラスメントだ」と指摘されることもありますので、常に認識をアップデートし、相手に不要な不快感を与えないような行動を心がけることが大切です。

また、ハラスメントが起きてしまった際には、迅速かつ正確に事実関係を把握し、被害が大きくならないうちに誠実に対応するとともに、再発を防止する姿勢を常に維持することが必要といえます。

ハラスメントを未然に防ぐ効果も期待できる、株式会社イーウェルが提供する福利厚生サービスとして、良好な職場環境を形成する一助となる、社員同士のコミュニケーション活性化ツール「インセンティブプラス」や、ハラスメントをはじめリテラシー向上に役立つコンテンツ/お困りの際に相談できる窓口/心身のリフレッシュをもたらすサービスなどを備えた、「福利厚生パッケージサービス WELBOX」をご活用いただけます。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend