サバティカル休暇制度とは?導入効果と手順、企業事例から学ぶ成功のポイントを徹底解説

「優秀な人材の定着率向上や、従業員のワークライフバランス改善に効果的な施策を探している」

「サバティカル休暇制度の導入を検討しているが、具体的な効果や手順がわからない」

サバティカル休暇制度は適切に設計・運用することで、従業員の満足度向上と企業の競争力強化を同時に実現できる戦略的な人事施策です。経済産業省も企業への導入を推奨しており、近年では多くの先進企業が成果を上げています。

本記事では、サバティカル休暇制度の基本概念から導入のメリット・デメリット、具体的な導入手順まで、企業の人事担当者が導入検討にあたり知っておくべき実践的な情報を包括的に解説します。

目次

1.サバティカル休暇とは?

サバティカル休暇とは、企業が一定期間継続勤務した従業員に対して与える長期休暇制度のことです。

この制度の語源は、旧約聖書に記された「安息日」を意味するラテン語の「sabbaticus」に由来し、19世紀のアメリカの大学で教員の研究休暇として始まったのが起源とされています。一般的には1ヶ月以上の長期休暇を指し、休暇の使途に制限がない点が通常の有給休暇と大きく異なります。

近年、日本企業においてもサバティカル休暇制度を導入する企業が増加しており、従業員のスキルアップ、リフレッシュ、キャリア形成支援などの目的で活用されています。

1-1 なぜサバティカル休暇が注目されているのか

サバティカル休暇が注目される背景には、現代の労働環境と社会情勢の変化があります。

まず大きな要因として、働き方改革とワークライフバランスを重視する風潮の浸透が挙げられるでしょう。従来の「仕事のために私生活を犠牲にする」という考え方は古いものとなり、仕事とプライベートの両方を充実させたいという価値観が広まっています。

また、深刻な人材不足に悩む日本企業にとって、優秀な人材の流出を防ぐことは死活問題です。充実した福利厚生制度は、人材定着の重要な武器となっています。

さらに、技術革新のスピードが加速する現代では、既存のスキルがあっという間に陳腐化してしまいます。従業員の継続的な学び直し、いわゆるリカレント教育が企業の競争力を左右するようになっています。サバティカル休暇を利用して学び直したスキルや、新しい視点を企業に持ち帰ってもらう重要性も高まっているといえるでしょう。

こうした社会的な動きを受けて、政府も積極的にサバティカル休暇の導入を推進しています。経済産業省は2018年頃から企業への導入を呼びかけており、2022年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」では、人への投資の一環としてサバティカル休暇の導入促進が明記されています。

1-2 サバティカル休暇の効果

サバティカル休暇制度は、従業員と企業の双方に多面的な効果をもたらします。

従業員にとっては、短期の休暇では不可能な海外留学や大学院進学、専門資格の取得といった本格的なスキルアップの機会が得られます。また、長期間仕事から離れることで心身の完全なリフレッシュが可能となり、新たな視点や価値観を獲得する貴重な機会となることも見逃せません。

企業にとっては、従業員のスキル向上によるパフォーマンス向上、モチベーション向上による生産性の改善、離職率の低下による採用・育成コストの削減などの効果が期待できるでしょう。さらに、先進的な制度を導入することで企業イメージが向上し、採用競争力の強化にも寄与します。

2.サバティカル休暇のメリット

サバティカル休暇制度の導入は、企業に多くのメリットをもたらします。短期的なコストを考慮しても、中長期的な投資対効果は十分に期待できる制度といえるでしょう。

2-1 企業側のメリット

企業がサバティカル休暇制度を導入することで得られる主なメリットは以下の通りです。

- 優秀な人材の獲得・定着力向上

- 従業員のスキル向上と組織力強化

- 業務標準化と組織レジリエンスの構築

2-1-1 優秀な人材の獲得・定着力向上

サバティカル休暇制度は、人材獲得競争において強力な差別化要因となります。

充実した福利厚生制度や長期休暇制度を重視する従業員にとって、サバティカル休暇制度の有無は企業選択の重要な判断材料です。また、一定の勤続年数を条件とすることで、経験豊富な従業員の定着も期待できます。

介護や育児、配偶者の転勤といったライフイベントによる離職を防ぎ、従業員が会社を辞めることなく人生の重要な局面に対応できるため、長期的な雇用関係の維持に貢献します。

2-1-2 従業員のスキル向上と組織力強化

サバティカル休暇中に獲得した新たなスキルや知見は、組織全体の競争力向上に直結します。

従業員が海外留学、専門学校での学習、異業種でのボランティア活動などを通じて得た経験は、復職後の業務に新しい視点をもたらすでしょう。これまでの枠組みにとらわれない発想やアプローチが生まれ、イノベーションの創出や業務改善につながる可能性があります。

また、グローバルな視野や多様な価値観を持つ人材が増えることで、組織の多様性が向上し、変化の激しいビジネス環境への適応力も高まります。

2-1-3 優業務標準化と組織レジリエンスの構築

サバティカル休暇の取得に向けた準備は、組織の業務標準化を促進する重要な機会となります。

長期間の不在に備えて業務の引き継ぎを行う過程で、これまで個人の経験や勘に依存していた業務が可視化され、標準化されます。マニュアルの整備や手順書の作成により、属人化していた業務が組織の資産として蓄積されるのです。

また、休暇取得者の業務をカバーする他のメンバーは、新たなスキルの習得や責任範囲の拡大を経験し、多能工化が進みます。結果として、特定の個人に依存しない、より強靭な組織体制が構築されます。

あわせて読みたい

3.サバティカル休暇のデメリット

多くのメリットがある一方で、サバティカル休暇制度の導入には注意すべきデメリットも存在します。事前に対策を講じることで、これらのリスクを最小限に抑えることが可能です。

3-1 .企業側のデメリット

企業がサバティカル休暇制度を導入する際に注意すべき主なデメリットは以下の通りです。

- 従業員の離職につながるリスク

- 現場の負担が大きくなる可能性

3-1-1 従業員の離職につながる

サバティカル休暇中に新たな価値観や人脈を得た結果、従業員が別のキャリアパスを選択するリスクがあります。

海外留学や異業種での経験を通じて、現在の職場では実現できない目標や志向が明確になった場合、復職せずに転職や起業を選択する従業員も一定数存在します。

このリスクを軽減するためには、休暇の目的を事前に共有し、それが本人のキャリア成長と会社の発展にどうつながるかを明確にすることが重要です。また、復職後のキャリアパスを魅力的に設計し、新たに獲得したスキルを活かせる役割を提供することで、復職への動機を高める必要があります。

3-1-2 現場の負担が大きい

経験豊富な従業員の長期不在は、残されたチームメンバーに大きな負担をかける可能性があります。

特に専門性の高い業務や顧客対応において、代替が困難な場合は、業務の遅延や品質低下のリスクが生じます。他のメンバーが不慣れな業務を担当することで、通常以上の時間や労力が必要となり、チーム全体の生産性が一時的に低下する恐れもあるでしょう。

このデメリットを軽減するには、十分な準備期間を設けた引き継ぎ計画の策定、必要に応じた一時的な人員補充、業務代行者への適切な評価や報酬の提供などが必要です。

3-2 従業員側のデメリット

従業員がサバティカル休暇を取得する際に考慮すべき主なデメリットは以下の通りです。

- 業務についていけなくなるリスク

- 無給のため収入が減少すること

3-2-1 業務についていけなくなる

長期間職場を離れることで、復職時に「浦島太郎状態」に陥るリスクがあります。

1ヶ月以上の休暇期間中に、社内システムの変更、組織体制の変更、新しいプロジェクトの開始、人事異動などが発生する可能性があります。復職後にこれらの変化に適応するのに時間がかかり、以前と同じパフォーマンスを発揮するまでに相当な期間を要する場合があります。

このリスクを軽減するには、企業側の復職支援プログラムが重要です。休暇中の主要な変更事項の共有、復職前の情報提供、復職初期のフォローアップなど、スムーズな職場復帰をサポートする仕組みが必要です。

3-2-2 無給のため収入が減少する

日本企業の多くは、サバティカル休暇を無給で提供しているため、経済的な負担が大きな障壁となります。

特に住宅ローンや子どもの教育費などの固定支出がある従業員にとって、数ヶ月間の無収入は制度利用の大きな阻害要因となります。また、社会保険料や住民税の支払いは継続するため、休暇中の経済的負担はさらに重くなります。

企業側は、完全無給ではなく一定の手当支給や、目的に応じた補助金制度の導入を検討することで、従業員の経済的負担を軽減し、制度の利用促進を図ることができます。

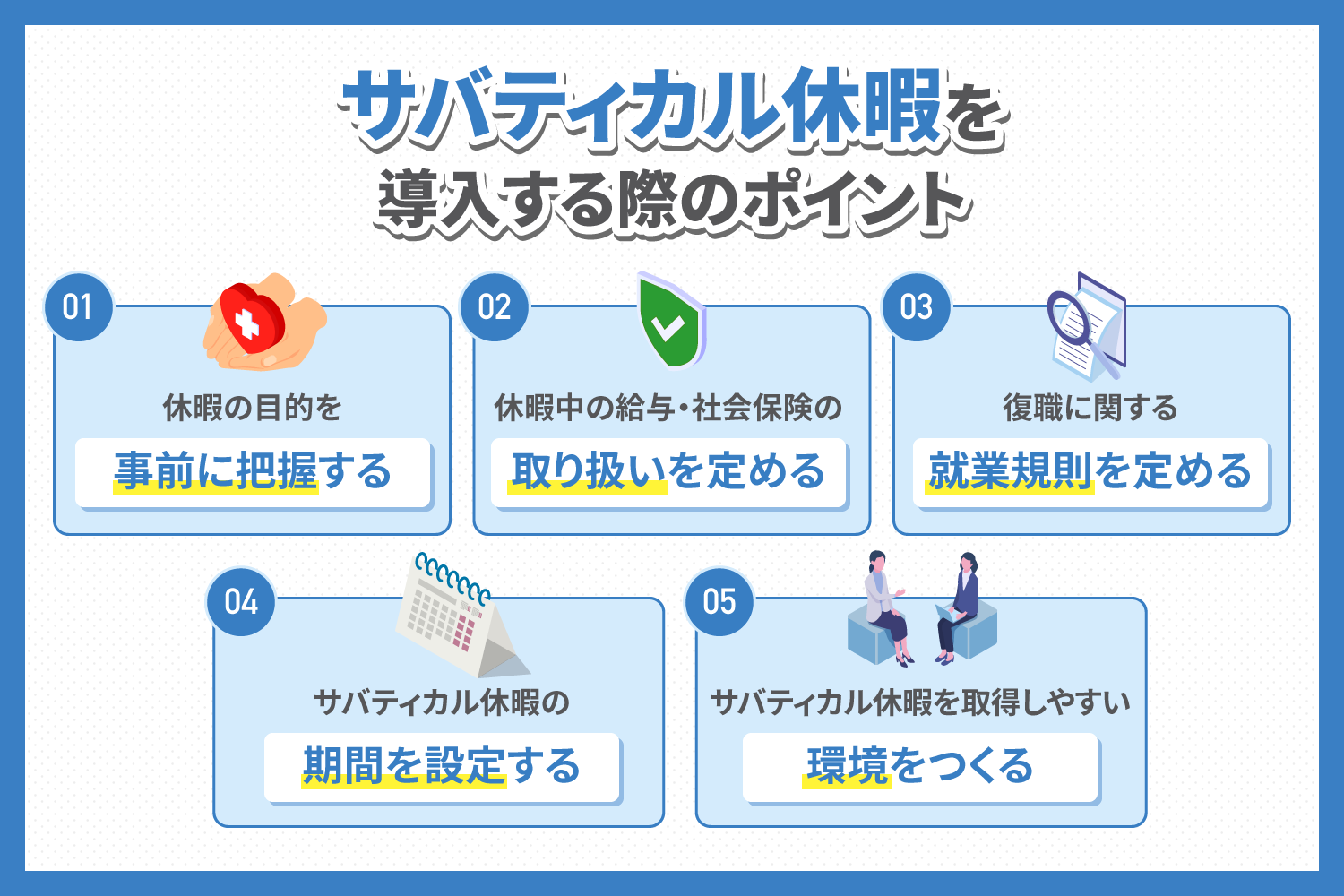

4.サバティカル休暇を導入する際のポイント

サバティカル休暇制度を成功させるためには、制度設計の段階で重要なポイントを押さえる必要があります。

具体的には以下の5つのポイントが重要です。

- 休暇の目的を事前に把握する

- 休暇中の給与・社会保険の取り扱いについて定める

- 復職に関する就業規則を定める

- サバティカル休暇の期間を設定する

- サバティカル休暇を取得しやすい環境をつくる

4-1 休暇の目的を事前に把握する

制度導入の目的と従業員の取得目的を明確にすることが、成功の第一歩です。

企業は「なぜサバティカル休暇を導入するのか」という根本的な目的を明確に定義する必要があります。人材定着、スキル開発、ウェルビーイング向上など、自社の課題と目標に応じた制度設計を行うことで、期待する効果を最大化できるのです。

従業員に対しては、休暇取得の目的を申請時に明確にしてもらうことが重要です。スキルアップ、リフレッシュ、家族との時間確保など、具体的な目標を設定することで、より有意義な休暇となり、復職後のモチベーション向上にもつながります。

4-2 休暇中の給与・社会保険の取り扱いについて定める

給与と社会保険の取り扱いは、制度設計における最重要論点のひとつです。

日本企業では無給が一般的ですが、一定の手当支給や目的別の補助金制度を設ける企業も増えています。重要なのは、企業に在籍している限り健康保険料、厚生年金保険料、住民税の支払い義務が継続することです。

無給の場合、従業員負担分の社会保険料等をどのように徴収するかを明確に定める必要があります。毎月の振込、復職後の給与からの分割徴収、積立制度の活用など、複数の選択肢を検討し、就業規則に明記することが不可欠です。

4-3 復職に関する就業規則を定める

復職に関する明確なルールを就業規則に盛り込むことで、トラブルを未然に防げます。

休暇終了後に従業員が復職しない、あるいは復職の意思表示をしないリスクに対応するため、自然退職条項を設けることが重要です。「休暇期間満了後、正当な理由なく指定期日までに復職しない場合、その満了日をもって自然退職とする」といった規定により、企業を不確定な状態から守ることができます。

また、復職時の職位・処遇についても、原則として休暇前と同等の条件とすることを明記し、従業員の安心感を確保することが大切です。

4-4 サバティカル休暇の期間を設定する

企業の状況と従業員のニーズを考慮した適切な期間設定が重要です。

一般的には1ヶ月から1年の範囲で設定されますが、業務の性質や組織の規模に応じて柔軟に決定できます。長期間であるほど深い学びや体験が可能になる一方、現場への影響も大きくなるでしょう。

段階的なアプローチとして、まず短期間(1~3ヶ月)から始めて、制度の運用に慣れてから長期間の選択肢を追加する方法も効果的です。また、取得頻度(一度限りか、定期的な取得が可能かなど)についても事前に決定しておく必要があります。

5.サバティカル休暇を取得する手順

従業員がスムーズにサバティカル休暇を取得できるよう、明確な手順を整備することが重要です。

一般的な取得手順は以下の3つのステップに分かれます。

- 取得条件について確認する

- サバティカル休暇の取得に向けて準備をはじめる

- サバティカル休暇中の業務について相談する

5-1 取得条件について確認する

まず、社内規程を熟読し、自身が取得条件を満たしているかを確認します。

勤続年数、対象となる職種・雇用形態、取得可能な期間、給与の有無、社会保険料の取り扱い、復職に関する規定など、制度の詳細を正確に理解することが第一歩です。

不明な点がある場合は、人事部門や直属の上司に早めに相談し、取得の可能性と条件を明確にしておきます。この段階で、おおよその取得時期についても検討を始めることが望ましいです。

5-2 サバティカル休暇の取得に向けて準備をはじめる

休暇の目的を明確にし、具体的な計画を立てることが重要です。

海外留学であれば学校選択や入学手続き、国内での学習であれば受講する講座や取得したい資格の決定など、休暇中の活動内容を具体化します。また、無給期間中の生活費の確保についても、早めに計画を立てる必要があります。

家族がいる場合は、家族の理解と協力も不可欠です。休暇期間中の生活設計や、復職後のキャリアプランについて、家族と十分に話し合っておくことが大切ですす。

5-3 サバティカル休暇中の業務について相談する

円滑な業務引き継ぎは、制度成功の鍵を握る重要な要素です。

休暇取得の半年から1年前には上司に相談し、業務の引き継ぎ計画を策定します。担当業務の整理、引き継ぎ相手の選定、マニュアルの作成、関係者への事前連絡など、職場に迷惑をかけないよう綿密な準備を行います。

また、復職時の情報共有方法についても事前に決めておきます。休暇中の会社の動向や業界の変化について、定期的に情報を受け取れる仕組みを整えることで、復職後のスムーズな業務再開が可能になるのです。

6.サバティカル休暇を導入している企業事例

日本でサバティカル休暇制度を導入している先進企業の事例を紹介します。それぞれ異なるアプローチを取っており、自社に適した制度設計の参考にしてください。

6-1 .LINEヤフー株式会社の「サバティカル制度」

LINEヤフーは、日本企業の中でも早期にサバティカル休暇を導入した代表的な企業です。

同社のサバティカル制度は、勤続10年以上の正社員を対象とし、2~3ヶ月の範囲で取得可能です。特徴的なのは、「休暇支援金」として基準給与の1ヶ月分が支給される点で、従業員の経済的負担を軽減しています。

制度の目的は、従業員のキャリアデザインや働き方の見直しを図ることとしており、年次有給休暇や積立有給休暇との併用も可能です。長期勤続者への報奨と再活性化を目的とした、ベテラン従業員重視型のモデルといえるでしょう。

6-2 ソニー株式会社の「フレキシブルキャリア休職制度」

ソニーの制度は、明確な目的に基づく戦略的な人材投資モデルとして注目されています。

同社の「フレキシブルキャリア休職制度」は、私費留学(最長2年)と配偶者の海外赴任・留学への同行(最長5年)の2つのパターンがあります。休職期間中は無給ですが、社会保険料の本人負担分を会社が支給し、私費留学の場合は初期費用を最大50万円まで補助します。

この制度は、グローバルな視野と高度な専門性を持つ人材育成を目的としており、短期的なコストを許容してでも長期的な競争力向上を図る戦略的投資として位置づけられています。

6-3 株式会社リクルートの「STEP休暇」

リクルートの「STEP休暇」は、定期的リフレッシュモデルの先進事例です。

在籍3年ごとに1度取得できるこの制度は、休日を含む14~28日の範囲で設定でき、一律30万円の手当が支給されます。特徴的なのは、特定のベテラン従業員だけでなく、全従業員がキャリアの早い段階から定期的に利用できる点です。

この制度により、「定期的に立ち止まり、リフレッシュすることは当たり前」という文化が醸成され、燃え尽きを未然に防ぎながら持続的に高いパフォーマンスを発揮できる組織づくりに貢献しています。

7.まとめ

サバティカル休暇制度は、しっかりと設計・運用すれば、企業と従業員の双方にとって大きなメリットをもたらす重要な人事制度です。

ポイントは、自社の課題や目標に合った制度設計と、実際に運用する上での細かいルール作り、そして従業員が気軽に利用できる組織文化の構築にあります。給与や社会保険の扱い、復職時のルールなど、事前に整理しておくべき点は多くあるものの、これらをしっかり準備することで、リスクを抑えながら最大限の効果を得ることができるのです。

なお、サバティカル休暇制度の導入と合わせて総合的な福利厚生制度の見直しをご検討の場合は、福利厚生のトータルソリューションを提供するイーウェルにご相談ください。

パッケージ型福利厚生サービス「WELBOX」や「カフェテリアプラン」をはじめ、企業の課題に応じた最適な福利厚生制度の構築をサポートし、従業員満足度の向上と企業の競争力強化を実現する包括的な支援をご提案いたします。

充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend