福利厚生施設とは?種類やメリットとデメリットを解説

「福利厚生施設とは何?」

「福利厚生施設を導入するメリットやデメリットは?」

福利厚生施設とは、企業が従業員に対して、慰安・娯楽・健康増進・生活の質向上などの目的で提供する、業務とは直接関係のない常設施設のことです。現在では、福利厚生施設を導入する企業は減少傾向にあります。

本記事では、福利厚生施設の定義や広まった背景、メリット、デメリットなどを解説します。福利厚生施設の詳細を理解し、導入するかどうかを検討しましょう。

目次

1.福利厚生施設とは?

福利厚生施設とは、企業が従業員の慰安・娯楽・健康増進・生活の質向上などを目的として設ける、業務とは直接関係のない常設施設のことです。

大きく分けると、従業員の「衣食住」の向上に直結する住居施設と、それ以外の非住居施設に分類されます。

わかりやすい例として、非住居施設には社員食堂や保養所などがあり、住居施設には社宅や独身寮などがあります。

1-1 福利厚生施設の歴史

福利厚生施設の歴史は古く、明治時代に日本で企業活動が始まった当初から、従業員確保のために、寮や保育施設などが設けられていました。特に製糸工場などでは、労働力を安定的に確保するために、企業が生活支援の施設を整備する必要がありました。

その後 高度経済成長期には、「衣食住」に「遊」を加えた4つの分野で従業員の生活支援が進み、社宅・独身寮、保養所などが整備され、「夏休みに父親(または親戚など)の会社の保養所に泊まった」いう思い出を持つ方も未だ多く、これは昭和の典型的な風景のひとつといえるでしょう。

福利厚生施設が大きく広まったのは、バブル経済が始まった1980年後半からとされています。企業の経営に余裕が生まれ、従業員の活動範囲が広がる中で、娯楽への需要も高まりました。

また、経済成長期は資産が潤沢にあったため、労働環境の改善や娯楽、また慰安や従業員のリフレッシュなどのために、企業は競うように福利厚生施設を導入し、豪華な社宅や保養施設などいわゆる「ハコモノ」の建築が激増しました。

しかし、バブル崩壊後は「ハコモノ」施設の価値が急速に低下し、現在では福利厚生施設の導入は減少傾向にあるといえます。従業員に「ハコモノ」を与えておしまい、という時代ではなくなっています。

1-2 施設を手放す企業が増えた背景とは

福利厚生施設を手放す企業は増えています。手放す理由としては、維持費高騰と利用の低下があると考えられます。

維持費高騰

「ハコモノ」である福利厚生施設の維持には、管理コストがかかります。

バブル期は1986年から1991年頃と言われますが、この時期に作られた施設は、少なく見積もっても30年以上経過しています。施設、設備が老朽化することは避けられず、また建設当時は全く一般的ではなかったインターネット環境などにも対応していないため、建て替えるにしろ修繕するにしろ、施設自体にメンテナンス費用がかかります。

さらに、基本的に常設の施設である福利厚生施設は、使用せずとも維持管理費がかかり、利用する際にも予約の受付や、鍵や清掃具など備品管理、宿泊施設であればサービススタッフの雇用など、かかる費用は多岐にわたります。

利用率の低下

ライフスタイルの変化により、従業員の求める福利厚生が多様化し、もはや「ハコモノ」だけでは全く追いつけなくなっているといっていいでしょう。

もちろん、企業によっては、社宅・独身寮などの施設に、いまだ大きな需要がある場合もあります。

しかし、一律に作って古くなった施設に、今も高い人気があるとは限りません。特に企業が保有していた保養所などは、利用率の低下により、維持費と稼働率のバランスが取れなくなり、その結果、運営を外部に委託(アウトソーシング)したり、最終的には売却に至ることもよく聞くケースです。

現在は「ハコモノ」ではなく、「ヒトモノ」の福利厚生を提供している企業が多い傾向にあります。「ヒトモノ」とは、人材への投資を目的とした福利厚生のことです。具体的にはキャリア支援や健康管理などが挙げられます。

このような福利厚生を導入することで、従業員の満足度の向上や企業のイメージアップにつながります。福利厚生施設の新設を検討している場合は、「ヒトモノ」の施策も併せて検討することで、より効果的な人材支援が可能になるでしょう。

福利厚生施設の種類として、以下に代表的なものを挙げます。

- 売店

- 社員食堂

- 休憩施設(休憩室、仮眠室など)

- 運動施設(体育館、ジムなど)

- 医療施設(診療所、健康管理センターなど)

- リラクゼーション施設(マッサージ室など)

- 娯楽施設(娯楽室、レクリエーションルームなど)

- 託児施設(企業内託児所、保育所など)

- 保養施設

- 住宅施設(社宅、独身寮など)

2-1 売店

売店は、企業内部で買い物ができる場所です。社内売店には、食料品や日用品、書籍、筆記用具などが販売されています。

企業独自の商品を取り扱ったり、セルフレジを導入して24時間無人営業を可能にしたりと、工夫して利便性を上げている企業も見られます。

2-2 社員食堂

社員食堂は、従業員に食事を提供する場所のことです。社員食堂は企業ごとに特徴があり、安価でボリュームのある食事や、栄養バランスを考慮した食事を提供するなどしています。

なお、企業が社員食堂を福利厚生施設として経費計上するためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

- 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

2-3 休憩施設

休憩施設は、従業員が休息をとるための場所です。休憩所、休憩室、仮眠室などが該当します。

従業員の生産性向上に繋がるため、仮眠や適度な休憩のために提供されます。

休憩施設を福利厚生施設として経費計上するためには、事業活動に直接使用せず、休憩目的であることが条件です。

普段は休憩施設として使い、ときおり会議室として使用するなど兼用する場合は、福利厚生施設として認められないので注意が必要です。

2-4 運動施設

運動施設は、健康管理やリフレッシュなどの目的で、身体を動かすために用いられる場所です。野球場やスポーツジム、競技場、体育館などがあります。

スポーツジムのような運動施設は、企業の敷地内に設置する場合も少なくありません。企業が所有する運動施設以外にも、民間の運動施設と契約して、割引価格で利用できるケースもあります。

2-5 医療施設

従業員やその家族の健康保持を目的として医師が医療行為を行うことが可能な「医療施設」には、企業内診療所や健康管理センターなどがあります。

多くは大企業や大規模事業所に設置されています。

企業内診療所などには、医師や看護師が在駐し、従業員が体調不良の際などにすぐに診察が受けられることが最大のメリットですが、維持費が高いため、最近では閉院することも増えています。

2-6 リラクゼーション施設

リラクゼーション施設は、マッサージ室やリフレッシュルームなど、従業員の心身の疲労やストレスを軽減するための施設です。利用することで、従業員満足度を向上させることを目的としています。

マッサージ室はマッサージ師が常駐あるいは派遣されており、従業員が気軽にマッサージを受けることができます。

リフレッシュルームは、休憩、仮眠、軽い運動などができる施設を指し、用途によっては「休憩施設」「運動施設」「娯楽施設」などの名称になっている場合があります。

2-7 娯楽施設

娯楽施設も、従業員の休憩やリフレッシュを目的としており、そこで行われる活動は様々です。

ゲーム、軽食、読書、音楽やビデオ鑑賞、テレビでのスポーツ観戦、卓球、ビリヤード、マッサージチェアなど、例を挙げるとたくさんありますが、リラクゼーション施設同様、他の名称の施設に用途が含まれるものも多いようです。

2-8 託児施設

託児施設は、従業員の子どもを預けられる福利厚生施設です。夫婦共働きが増加傾向にある現代では、従業員が働く間小さな子どもを預けられる託児施設は重宝されます。

託児施設には、以下の3種類があります。

- 認可保育所

- 認可外保育所

- 企業主導型保育所

認可外保育所は、助成金が出ないものの、早朝保育や延長保育に対応しているなど自由度が高いことが特徴です。

企業主導型保育所は、企業が主導して設置する福利厚生施設で、認可外でありながら設置運営に認可保育所と同程度の厳しい基準が課されます。助成金が支給されたり、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。

2-9 保養施設

保養施設とは、心や身体を休ませて健康を維持する場所のことです。具体的には、ホテルや旅館、企業が独自運営する保養所などがあります。旅館やホテルの一部を借り受けるなどして保養施設とするケースもあります。

企業が所有する保養施設は、従業員が気兼ねなく自由に使える点がメリットです。ただし旅館やホテルの一部を保養施設とする場合は、契約内容によって利用に制限がかかることもあります。

多くは従業員向けに保養施設を提供しますが、家族も利用可能な企業が多いようです。

- 直営保養所

- 借上保養所

- 契約保養所

- 共同利用保養所

直営保養所は、読んで字のごとく、企業や組合、団体が直接運営している保養所です。

借上保養所は、民間のホテルや旅館の一部ないし全部を借り、自社の施設として従業員に利用させるもの、契約保養所は民間の施設と法人契約を結んで、従業員とその家族が法人料金で利用できるものです。

共同利用保養所は、他の企業や組合、団体が所有する施設を相互に利用できる保養所です。

この保養施設については、企業でも直営施設は手放したり売却したりすることが多くなっています。借上保養所、契約保養所などは、まだ運営コストが軽いため、残っていく余地があるかもしれません。

また、保養施設はすべて廃止し、宿泊を含めて福利厚生アウトソーシングサービスを導入するという企業も増えています。その場合は、福利厚生アウトソーシングサービスの提供施設の中で、保養所の代用として割引を受けて利用することになります。契約保養所と似ていますが、1~数施設との契約ではなく、広く全国の施設から選べるため、従業員にとっては選びやすくなります。ただ、直接契約施設よりは値段に魅力がないこともあるので、メリットデメリットを比べてみることが重要です。

合わせて読みたい

2-10 住宅関連施設

福利厚生における住宅関連施設は、社宅や独身寮など、従業員に住居を提供するものです。

社宅は家族向け、独身寮は単身者向けが一般的です。

社宅には大きく分けて、会社が自社で所有する物件を従業員に貸し出す「社有社宅」と、会社が賃貸物件を借りて従業員に貸与する「借上社宅」があります。

寮は社宅制度の一形態とする分類もあります。一般的なアパートやマンションと同じ形のワンルーム寮、水回りなどを共有する集合寮(個室タイプまたはルームシェアタイプ)、借上社宅とほぼ同じ個別借上げ寮など、その形態も様々です。

どの住宅関連施設も、従業員の支出の中でも割合の重い住宅費用を補助する目的で導入されています。

社宅も独身寮も、初期費用や家賃が一般の賃貸物件よりも安く抑えられるのが普通で、社員の生活の質の向上に役立ちます。

さらに、物件探しや賃貸契約手続きも、会社が行ってくれる場合があり、特に新入社員、転勤してきた社員などの負担が軽減されます。

その反面、例えば社有社宅や独身寮などは、場所が決まってしまっていて選べなかったり、周りに住んでいるのも同じ従業員のため、思うようにプライバシーが保てなかったりする場合もあります。

また、企業によっては、社宅や寮に入ることができる条件があり、全員が希望の住居に入居できないこともあります。

住宅関連施設は、従業員の生活の質をあげるために有効な福利厚生ですが、その性質上、従業員全員が恩恵を受けるわけではありません。

そのため、社宅や寮ではなく、最近では住宅手当として、給与に上乗せして補助を行う企業も多くなってきています。

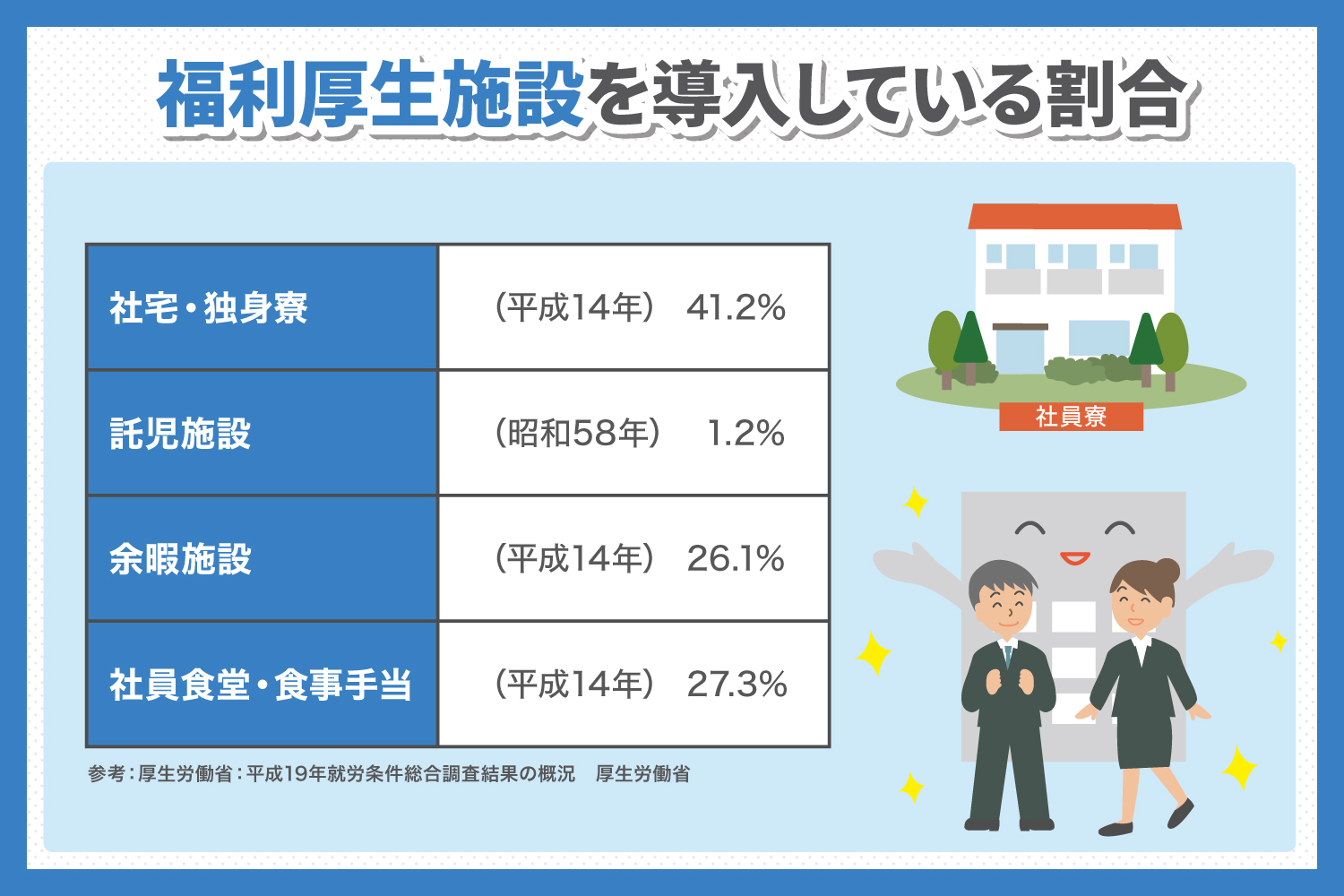

3.福利厚生施設を導入している割合

平成19年の厚生労働省の調査によると、福利厚生施設を導入している割合は、以下の通りです。さまざまな企業規模・産業の会社を対象に調査していますが、やや古い統計のため、参考程度に目を通してください。

|

福利厚生施設の種類 |

導入割合 |

|

社宅・独身寮 |

(平成14年)41.2% |

|

託児施設 |

(昭和58年)1.2% |

|

余暇施設 |

(平成14年)26.1% |

|

社員食堂・食事手当 |

(平成14年)26.1% |

4.福利厚生施設を導入するメリット

福利厚生施設を導入する主なメリットとして、従業員の満足度やモチベーションの向上が挙げられます。満足度やモチベーションが向上することで、企業の生産性が改善する可能性があります。

また、福利厚生施設を用意することで、人材が確保しやすくなることもメリットです。「福利厚生で絞る」といった項目がある転職サイトもあり、福利厚生を重要視する求職者は多いです。福利厚生施設はアドバンテージのひとつとなり、従業員の離職を防ぐことにも繋がるでしょう。

5.福利厚生施設を導入するデメリット

福利厚生施設を導入するデメリットは、コストがかかる点です。福利厚生施設の導入時はもちろん、運営にかかる維持費も必要になります。

また、セキュリティ面のリスクも考慮しなければいけません。盗難や不正利用されるリスクがあります。解決策として監視カメラの設置などがありますが、プライバシーに関する問題が出てくるため、データを慎重に取り扱うことが求められます。

6.福利厚生施設の導入ステップ

福利厚生施設を導入する際には、以下のステップで進めることをお勧めします。

- 従業員のニーズを調べ、費用対効果を検討する

- 導入後の運用を視野に入れつつ導入準備をする

- 従業員への周知を徹底する

福利厚生施設の導入は全体として減っていますが、それでも導入する場合にはまず従業員のニーズを調べることが大切です。従業員がどのような福利厚生を求めているのか把握して、それに沿った施設を用意しましょう。導入しても利用者数が少ないと、余計な施設維持費を支払う状態になりかねません。

また、導入する場合の初期費用だけでなく、維持費も含めコストを長期スパンで算出し、費用に見合った利用、導入効果が本当に見込めるか試算、見極めをシビアに行うべきでしょう。特に維持の大変な大型の施設、保養施設や運動施設、医療施設などは十分な検討と社内外のコンセンサスが大切です。

実際に導入が決まったら、導入後の運用にも目を向けながら準備を進めます。導入する施設の種類、規模により対応はまちまちですが、大型の施設ほど当然準備にお金も人手もかかってきます。必要な場合は、社内にプロジェクトチームを立ち上げたりすることなども、早い段階で実施すべきです。

また、福利厚生施設の導入後は、従業員に十分周知することが大切です。社内に福利厚生施設の導入を知らせるチラシを掲示したり、新入社員への周知を行うといいでしょう。

7.従業員に喜ばれる福利厚生を導入するには

福利厚生施設だけでなく、福利厚生全般に関して、新しい制度を導入する際には、それが本当に従業員に利用され、価値を還元できるものなのか、現在導入している福利厚生との整合性は取れているかなど、広い視点で検討することが重要です。

7-1 従業員のニーズを正確に把握する

福利厚生は、導入したら使われないと意味がありません。導入を検討するタイミングから、従業員のニーズを正確に把握できるよう、従業員アンケートを行ったり、子育て中、介護中、新入社員、ベテラン社員、家庭あり、独身など、さまざまな属性の従業員の声を拾えるような機会を設けたりすることも有効です。

特に固定費が常にかかる福利厚生施設は、本当に施設を導入することが必要なのか、外部の民間施設と提携してサービスを提供する手法でニーズが満たせないかなど、希望の中身にまで踏み込んでの調査・検討が必要です。

また、ニーズは社会情勢など外部環境によっても刻々と変化します。

例えば、新型コロナ感染症が流行し出した頃は、在宅勤務のためのデスクや椅子、ネットワーク環境整備のための支援が必要とされましたし、2024年~2025年の賃上げ機運が高まっている中では、「第3の賃上げ」などとして、家賃補助、食事補助など、従業員の手取りを福利厚生で増やすような福利厚生が歓迎される風潮になっています。

コロナ下のように、一時的に高まったニーズをいち早く捕まえて支援することが必要な場合もあれば、じっくり従業員の意向を確かめてから導入した方がいい場合もあります。福利厚生制度の改廃に、あまり早急な判断は向きませんが、慎重さだけでなくスピードが求められる場面も一部あることは、認識しておいていただく方がよいでしょう。

7-2 多様な福利厚生サービスの選択肢を知る

福利厚生施設の運営でも、社食を外食産業の運営に任せたり、事業所内託児所で保育サービス会社と提携して保育スタッフなどを派遣してもらったりすることがあるように、施設以外の福利厚生制度も、外部サービス提供会社にアウトソーシングする手法で、制度の幅を広げ、提供するサービスを増やすことができます。

持株会や財形貯蓄制度、共済会の事務などを委託するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスや、福利厚生制度全体のコンサルティング、基本的な福利厚生制度をパッケージにして手軽に導入できるようにした「福利厚生パッケージサービス」、選択型福利厚生制度「カフェテリアプラン」など、福利厚生サービスにはさまざまなものがあります。

近年関心が集まっている健康経営の分野でも、女性の健康支援を行ってくれるサービス、本格的な社食の設置はできなくても従業員に健康的な食事を提供できる置き型社食サービスなど、次々に新しいサービスも出てきていますので、ニーズに合わせて選ぶことができます。

従業員のニーズを把握したら、どんな手法で制度化し、従業員に提供できるか、社内だけでなく広く外部サービスを含めて情報収集していくのがいいでしょう。

7-3 全員が福利厚生を利用しやすい環境をつくる

福利厚生は、従業員全員が利用できるように制度を整えるものです。

マッサージを受けられる制度であれば、常に社内で業務をしている社員だけが使えるのではなく、日中は外回りが多い営業職向けに夕方以降の優先枠を設けたり、部署によって曜日を分けたりという工夫が求められます。

福利厚生制度も、例えば子育て支援などは「子どもがいない従業員は使えない」と感じる従業員がいるもしれませんが、「子どもを育てる立場になったら必ず使える」という制度であることが大切なのです。

特に新しい制度を導入する際には、トップダウンで制度を周知させ、その制度が目指す企業の在り方や、それにより実現できるビジョンを共有し、「制度を使っていいんだ」という職場の空気を醸成することも重要と言えます。

使ってもらえる制度にするためには、一定期間の運用ののち、条件を緩和したり、逆に適用期間を短くしたりと、自社に合わせた最適な形への改正も、使える制度にするためには必要です。

8.まとめ

本記事では、福利厚生施設の定義や現状、具体的な種類について解説しました。福利厚生施設は、管理費用がかかるため、導入する企業は減少傾向にあります。しかし、従業員の満足度を高める手段として、福利厚生施設は依然として有効です。

福利厚生についてお悩みのご担当者様は、ぜひイーウェルにご相談ください。イーウェルでは、福利厚生の導入に関するさまざまな相談を承っております。福利厚生を充実させたいとお考えのご担当者様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend