健康経営とは?目的・メリット・導入事例などをご紹介

「健康経営とはどういう取り組みなのか?」

「取り組みを始めようと思うけれど、どうすればいいかわからない」

などの悩みを持つ経営者や担当者の方もいることでしょう。近年、健康経営に取り組む企業は増加しており、その言葉は当たり前のように使われるようになりました。

本記事では、健康経営とはどういう取り組みなのか、取り組みによりどういった効果をもたらすのかを徹底解説します。取り組む際の注意点や取り組むべき企業の特徴、健康経営をサポートしてくれるサービスも紹介するので、ぜひ参考にしてください。最後まで読めば、自社の健康や労働環境の課題を把握し、改善のために適した取り組みができるようになるでしょう。

目次

1.健康経営とは

健康経営とは、従業員の健康面を経営的視点で捉え、戦略的に施策を実践することです。企業の方針を基に従業員の健康への投資を行い、組織内の活力や生産性を向上させることを目的としています。業績の向上や株価の上昇につながると期待されており、政府の日本再興戦略や未来投資戦略のひとつにも位置づけられている取り組みです。

以下ではまず、健康経営に関する3つの基礎知識を解説します。

- 健康経営が推進される背景や目的

- 健康経営の各種認定制度(健康経営銘柄、ホワイト500、ブライト500)

- 健康経営の注意点

これらの3点を知ることで、健康経営の重要性をより具体的に理解できるでしょう。自社で取り組みを始めようと検討されているなら、ぜひ参考にしてください。

1-1 健康経営が推進される背景

健康経営が推進される背景には、さまざまな社会的・経済的要因が影響しています。これらの要因を理解することで、健康経営の重要性をより具体的に把握することができます。

以下のような課題を背景に、長くイキイキと働ける環境を作るための取り組みである健康経営が注目を集めています。

生産年齢人口の減少と従業員の高齢化

生産年齢人口とは、国内の生産活動を支えている人口のことで、OECD(経済協力開発機構)では15~64歳までの人口と定義されています。この層は労働力の中核を担い、社会保障を支える重要な存在です。日本では少子高齢化が進行し、生産年齢人口が急速に減少しています。

総務省の「令和4年版 情報通信白書」によれば、2020年時点で日本の生産年齢人口は、7,419万人となっています。生産年齢人口の減少は今後も続くと予想され、2030年には約6,800万人、さらに2050年には約5,200万人まで減少する見込みです。このような背景から、企業は労働力の確保が一層困難になると予想され、これに対する対応が急務となっています。

さらに、従業員の高齢化が進む中で、企業は高齢従業員の健康管理に対する対策を強化する必要があります。特に、多くの知識や経験を持つベテラン社員が健康を損なうと、企業の生産効率が低下し、ひいては競争力の低下にもつながりかねません。こうした背景からも、企業が従業員の健康を維持・向上させる「健康経営」に取り組むことが求められています。

出典元:総務省 「令和4年版 情報通信白書」

深刻な人手不足

多くの業界での人手不足が深刻な問題となっています。令和6年版「労働経済の分析」によると、人手不足は広範な業界にわたって顕在化しており、特に「宿泊・飲食サービス」や中小企業においては、新型コロナウイルス感染拡大前よりも深刻な状況となっています。中小企業のように限られた人員で業務を回す場合、従業員一人ひとりの負担が増大し、その結果として企業の生産性や競争力に大きな影響が及ぶことが懸念されています。

こうした背景の中、企業は業務効率化に加え、従業員の健康維持にもしっかりと取り組む必要があります。従業員の健康が維持されれば、病気や怪我による欠勤が減り、結果的に生産性が向上します。さらに、従業員の定着率が上がることで、慢性的な人手不足のリスクを抑えることが可能になります。

健康経営を実践することで、従業員の満足度やモチベーションが向上すれば、組織全体の生産性が飛躍的に改善されます。これにより、企業の競争力が強化され、最終的には人手不足という課題の解決にもつながることが期待されています。

出典元:厚生労働省 「令和6年版 労働経済の分析」

国民医療費の増加

日本は高齢化社会の進行に伴い、国民医療費の増加が深刻な課題となっています。この医療費の増大は、個々の家庭や国の財政だけでなく、企業が負担する健康保険料にも直接影響を与えています。企企業にとっては健康保険料金の負担が増すことで、経営への圧迫が懸念されます。

企業が健康経営を推進することで、従業員の予防医療や健康増進活動を促進し、健康リスクを低減させることが可能です。具体的には、健康診断の充実や、健康支援サービスの導入、運動や栄養改善の取り組みをサポートすることで、病気の予防や早期発見が実現し、医療費の削減につながります。

健康経営への取り組みは、従業員の健康維持に貢献するだけでなく、医療費の増加を抑制することができます。結果的に、企業全体のコスト削減を実現するとともに、長期的に安定した経営を実現することが期待されます。

1-2 健康経営の目的は?

すでに本記事冒頭でも簡単に触れましたが、健康経営の目的は、企業の方針を基に従業員の健康への投資を行い、組織内の活力や生産性を向上させることです。

単純に、従業員の健康を維持促進する、というのではなく、経営の視点から、企業価値向上といった成果を意識して取り組む経営手法となります。

健康経営では、この後ご説明する様々なメリット・効果があることが広く認知されつつあります。

また、企業の様々なステークホルダー、株主、顧客、取引先、地域社会などにも、良い影響を及ぼすとされています。

1-3 健康経営のメリットとは?

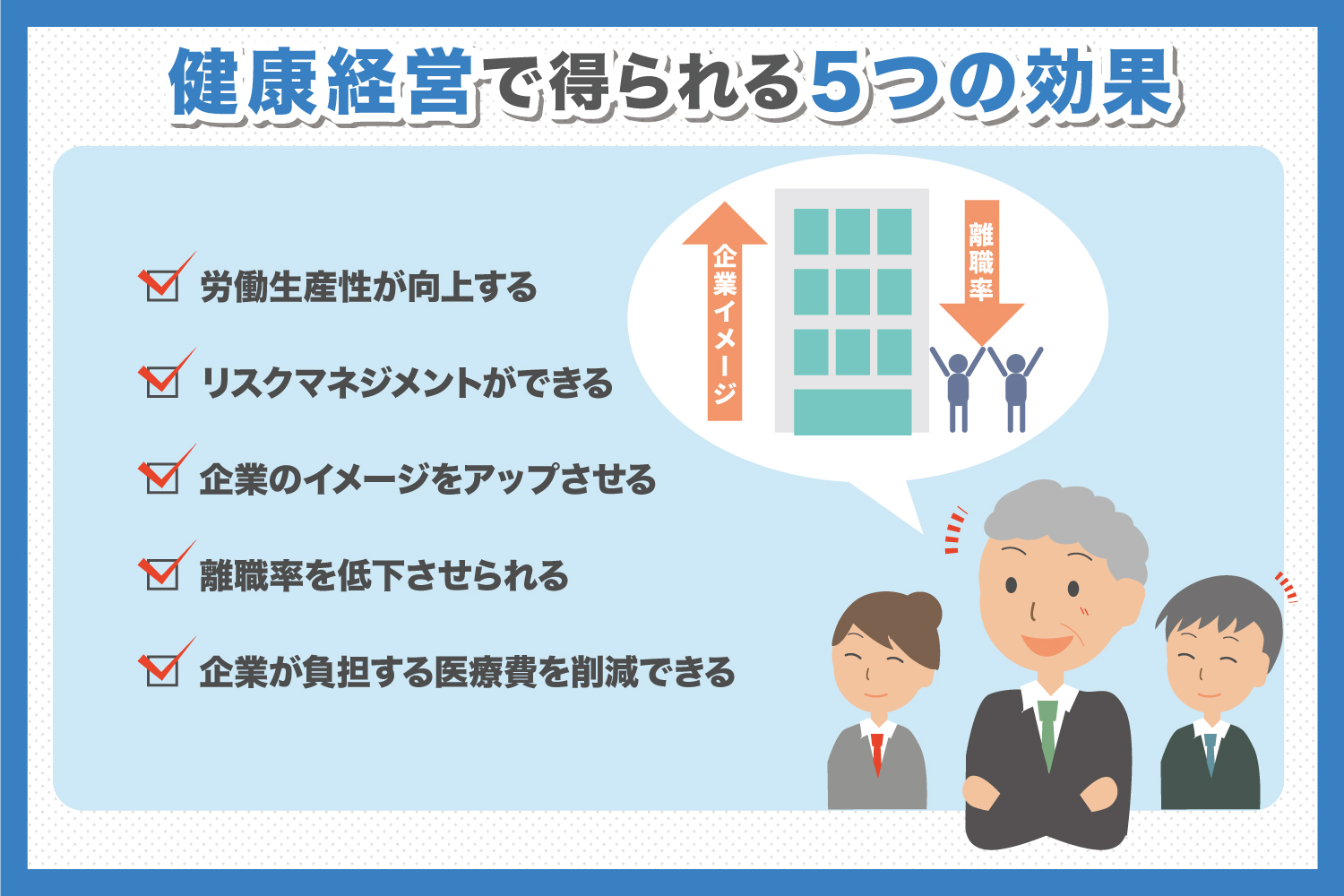

健康経営で企業が得られる効果として挙げられるのは主に以下の5つです。

- 労働生産性が向上する

- リスクマネジメントができる

- 企業のイメージアップができる

- 離職率を低下させられる

- 企業が負担する医療費を削減できる

以下では、これらの健康経営の効果について詳しく紹介します。健康経営の取り組みを検討している、企業の管理や総務担当の方はぜひ参考にしてください。

1-3-1 効果①労働生産性が向上する

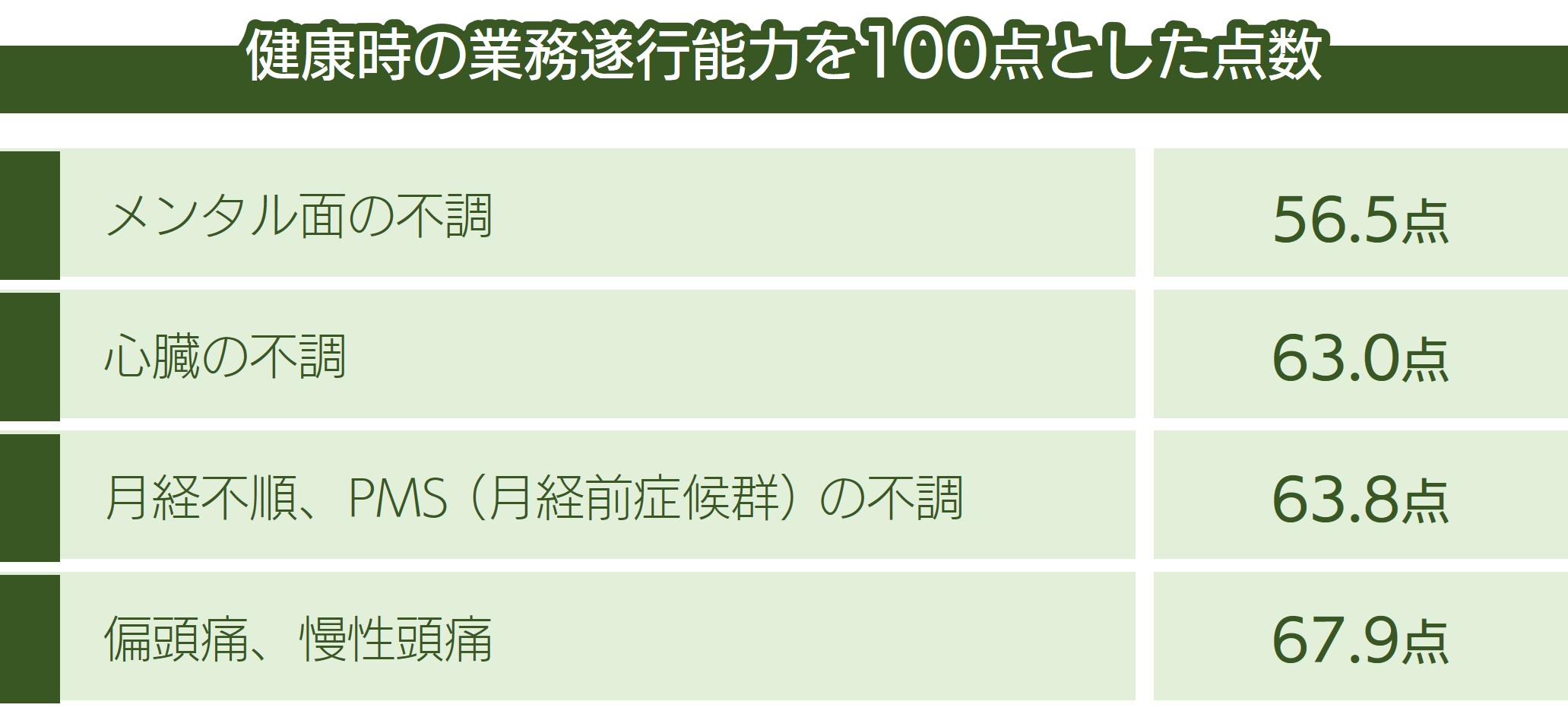

健康経営により、従業員の健康状態を維持・増進させることで、労働生産性の向上につながることになると言われています。ストレスや病気、ケガなどを抱えていては、誰でも思うように仕事ができないのは当然といえるでしょう。健康日本21の「疾患・症状が仕事の生産性などに与える影響に関する調査」では、以下のようなデータが示されています。

これらの問題を解決するだけで、おのずと従業員のパフォーマンスも向上することがわかります。健康経営の取り組みの中で、体調が良化し仕事も上手くいくようになれば、モチベーションもアップすることでしょう。結果として、企業の業績アップにもつながり、好循環を生み出す可能性があるのです。

1-3-2 効果②リスクマネジメントができる

健康経営における効果として、リスクマネジメントが可能になることが挙げられます。従業員の健康問題を放置したまま勤務を続けることは、生活習慣病や心筋梗塞などのリスクを増加させます。結果として入院や死亡する事態になると、人材を失って生産力を低下させるだけでなく、新しく人を補充するコストも発生するのです。

また、体の不調はメンタル面にも悪影響を及ぼします。心身共に不調のままでは、物事に集中できなくなり、事故や不祥事を起こす原因になります。仕事上で起こった事故は、ともすれば企業自体を揺るがす問題になりかねません。さらに、労災が認定されれば、企業の負担が増えるのは避けられないでしょう。

従業員の健康管理を積極的に行うことは、これらのようなリスクを最小限にとどめることに役立ちます。ひいては、企業を守ることにもつながるのです。

1-3-3 効果③企業のイメージをアップさせる

健康経営の取り組みをすることで、企業のイメージをアップさせることが可能です。前述した通り、経済産業省では「健康経営優良法人」の認定を行っています。企業の取り組みが見えるようになることで、求職者や関係企業などに以下のようなポジティブなイメージを与えやすくなります。

- 従業員の健康維持や回復に積極的に取り組んでいる

- 従業員を大切にしている

社会的な印象が良くなれば、従業員も安心して勤務できるでしょう。さらに、金融機関などからの評価が高くなるといったメリットもあります。健康経営を始める際の目標として、認定の取得を設定するのもよいでしょう。

1-3-4 効果④離職率を低下させられる

健康経営の取り組みを進めることは、離職率の低下にもつながります。理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 個々の生産性向上によるモチベーションのアップ

- 業績の向上による待遇の改善

- 企業と従業員との信頼の強化

健康経営によって心身の負担が軽減されれば、何事もポジティブに捉え、前向きに行動できるようになります。そうすることで、自信がつき、生産性が向上するでしょう。目に見えて成果が表れると、モチベーションのアップにもつながり、業績も引き上げる可能性があります。

業績が上がれば給与や賞与、役職などの待遇も改善され、より働きやすい環境を作ることが可能です。従業員が頑張った分、企業側も還元をすることで信頼関係は強化され、より業績を伸ばそうと一体となって業務に励むでしょう。結果として、従業員の離職を食い止めることにつながるのです。

1-3-5 効果⑤企業が負担する医療費を削減できる

健康経営に取り組む効果のひとつとして、企業が負担する医療費を適正化できることが挙げられます。

現在、従業員の医療費については、医療機関の窓口で、かかった本人が3割を負担し、残り7割分は健康保険で賄いますが、その健康保険については、従業員と企業が半分ずつ支払っている健康保険料で運用されています。

健康保険料については、年々負担が大きくなっていますが、体調を崩す従業員が多くなるほど、病院の利用者が増え、結果的に健康保険の運用費が増大するのは当然のことでしょう。さらに、従業員の高齢化によって拍車がかかる可能性もあります。

健康経営は、従業員の健康を維持・増進するための取り組みです。

見えない人件費と言われる企業負担の医療費(健康保険料)が増加すると、経営を圧迫することも考えられます。この課題を解決するには、労働環境の改善や従業員の健康増進が必要です。両者は健康経営が目的とするところであるため、取り組みを進めて効果が出れば、医療費の削減につながります。

健康経営を推進するうえで必要な「健康経営度調査」「健康投資管理会計ガイドライン」などを活用して、企業の健康経営の第一歩からPDCAを回していくお手伝いをするコンサルティングサービスです。健康経営の第一歩からPDCAの循環まで「健康経営推進支援サービス」

1-4 健康経営という言葉を使う際に気をつけるべきこと

「健康経営」という言葉は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。そのため、ホームページやパンフレットなどの媒体に「健康経営」を使用する際には、事前に健康経営研究会への連絡が必要です。

また、該当する媒体で「健康経営」という言葉が初めて登場する箇所には「健康経営®」のようにRマークを付けて表示し、その媒体内に「『健康経営®』はNPO法人健康経営研究会の登録商標です」という注釈を記載することが義務付けられています。

詳細は、以下のページをご参照ください。

参考:健康経営研究会 事務局からのお知らせ (登録商標の使用について)

1-5 健康経営に関する助成金

健康経営を官民一体で普及させるべく、助成金制度が数多く用意されています。助成金とは、国や地方公共団体から支給されるお金のことを指します。健康経営に関連する助成金制度には、主に以下のようなものがあります。

- 働き方改革推進支援助成金

- 受動喫煙防止対策助成金

- 団体経由産業保健活動推進助成金

- 両立支援等助成金

- 業務改善助成金

- 人材開発支援助成金

- 人材確保等支援助成金

- くるみん助成金

- 65歳超雇用推進助成金

- エイジフレンドリー補助金

1-6 国や地方公共団体の取り組み

健康経営を推進する取り組みは、国や地方公共団体を挙げて行われています。どのようなものがあるかを以下の表にまとめましたので、ご覧ください。

| 概 要 | ||||

| 日本再興戦略 |

2013年に発足した健康経営がスタートするきっかけとなった取り組み。国民の健康寿命の延伸を目的のひとつとし、状況にあった適切な医療サービスやケアなどを受けられる社会の実現を目指す。2014年には、健康経営に取り組む経営者へのインセンティブの枠組みを構築する旨が追加された。 |

|||

| 次世代ヘルスケア産業協議会 | 官民一体で、健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成を図る取り組み。健康・医療戦略推進本部の下に設置されており、健康投資の促進に向けた方策について、具体策を進めている。 |

|||

| 健康経営銘柄・健康経営優良法人の選定 | 日本再興戦略にある「国民の健康寿命の延伸」に対する取り組みのひとつ。健康経営の優れた企業の社会的価値を高め、金融機関等から評価を受けやすくする環境整備を目的としている。 |

|||

| 日本健康会議 | 国民の健康寿命の延伸と適正な医療の提供について、民間組織が連携し行政の支援を受けて活動する団体。2015年に発足し、デジタル技術等の活用に力点を置いた予防・健康づくりの推進を目的としている。 |

|||

| 健康経営会議 | 2014年に経団連を中心として発足した、経済界での健康経営を推進するための組織。全国で健康経営の事例やノウハウなどに関わるセミナーを開くなどの活動をしている。 |

|||

| 一般社団法人 社会的健康戦略研究所 | 2019年に設立された、健康の視点から研究開発された新しい社会への適合方法を国内外の社会へ実装することを目的とした組織。職域部会・国際標準化部会・学域部会の3つの部会があり、それぞれがウェビナーや研究会を開催している。 |

|||

| 自治体での取り組み例 |

・北海道岩見沢市の「岩見沢健康白書」 ・神奈川県横浜市の「横浜健康経営認証」 ・愛知県大府市の「企業チャレンジ宣言」 |

国が主導している取り組みであっても民間からの協力があるなど、官民一体となって動いていることがわかります。それほど、現代において健康経営の推進が重要視されているといえるでしょう。

2.健康経営の各種認定制度について

企業が健康経営を推進する際、従業員の健康管理に対する取り組みを外部に示すことができる認定制度が存在します。これらの制度は、企業の取り組みを評価し、社会的信用を高める手助けとなります。代表的な認定制度を以下に紹介します。

2-1 健康経営優良法人

経済産業省は、特に優れた健康経営を行っている企業に対して認定を行う「健康経営優良法人認定制度」を実施しています。健康経営度調査に回答し、その内容によって認定が行われます。

- 健康経営が経営理念・方針に位置づけられているか

- 健康経営に取り組むための組織体制が構築されているか

- 健康経営に取り組むための制度があり、施策が実行されているか

- 健康経営の取り組みを評価し、改善に取り組んでいるか

- 法令を遵守しているか など

健康経営優良法人認定制度は、健康経営に積極的に取り組み、優れた成果を上げている大企業や中小企業などの法人を「見える化」することで、社会的評価を高め、さらなる健康経営の促進を図る制度です。従業員や求職者、取引先企業、さらには金融機関などからの信頼を高めることを目的としており、経済産業省と日本健康会議が中心となって運営しています。企業の健康経営に対する具体的な取り組みを評価し、優れた企業を「健康経営優良法人」として認定します。

健康経営優良法人に認定されると、認定を受けた証として「健康経営優良法人」のロゴマークの使用ができます。

健康経営優良法人認定制度は「大規模法人部門」「中小規模法人部門」の2つに分かれています。それぞれ申請条件が決められているので、自社がどちらに該当するのか確認しましょう。

▼中小規模法人部門

| 業種 | 従業員数 | 資本金または出資金額 |

| 卸売業 | 1~100名 | 1億円以下 |

| 小売業 | 1~50名 | 5,000万円以下 |

| サービス業 | 1~100名 | 5,000万円以下 |

| 製造業その他 | 1~300名 | 3億円以下 |

▼大規模法人部門

| 業種 | 従業員数 |

| 卸売業 | 101人以上 |

| 小売業 | 51人以上 |

| サービス業 | 101人以上 |

| 製造業その他 | 301人以上 |

2-2 ホワイト500・ブライト500

健康経営優良法人に認定された企業の中でも、各上位500社に該当する企業には、大規模法人部門で「ホワイト500」、中小規模法人部門で「ブライト500」の冠が付与されます。健康経営優良法人2025からは、中小規模法人部門の申請企業数が増加していることもあり、「ネクストブライト1000」という、「ブライト500」に次ぐ顕彰枠も設けられています。

企業イメージの向上だけでなく、担当部署の人材評価などにもつながり、企業内外でメリットが大きいため、健康経営優良法人認定制度に登録する企業は、単なる認定のみならず、この冠の取得をも目指していることが多いです。

ホワイト500・ブライト500は、健康経営に対する優れた取り組みだけでなく、地域における健康経営についての発信等を行っている企業が選ばれています。健康経営に取り組む企業には、自治体や金融企業などから様々な優待が用意されていることにも注目です。

参考:ACTION! 健康経営

2-3 健康経営銘柄

「健康経営銘柄」は、日本再興戦略である「国民の健康寿命の延伸」に関わる取り組みの1つです。東京証券取引所に登録されている上場企業のうち、健康経営優良法人(大規模法人部門)に認定された上位500位以内の中から、優れた健康経営に取り組んでいる企業を経済産業省と東京証券取引所が選定し、認定する制度です。この制度は、健康経営に優れた企業が長期的に企業価値を高める可能性があることを投資家に示し、持続可能な成長を支える要素として企業を評価するものです。

経済産業省によって公開されている評価項目は主に以下の通りです(健康経営銘柄2025)。

1.重大な法令違反等がない

2.健康経営優良法人(大規模法人部門)申請法人の上位500位以内である

3.ROE(自己資本利益率)の直近3年間平均が0%以上または直近3年連続で下降していない企業を対象とし、ROEが高い企業には一定の加点を行う

4.前年度回答有無、社外への情報開示及び投資家との対話状況についても評価し、一定の加点を行う

健康経営銘柄に選定されることで、企業は国内外の投資家から注目を集め、株式市場での評価が向上します。また、従業員にとっても、働きがいのある企業としての印象が強まるため、モチベーションの向上にもつながります。

健康経営銘柄に認定される企業は、基本的に1業種につき1社で、健康経営を普及拡大していく「アンバサダー」的な役割が求められます。

2-4 健康宣言事業

健康宣言事業とは、企業が従業員の健康づくりを推進するために、事業主と保険者(協会けんぽや健康保険組合)が連携して行う取り組みを支援する制度です。この制度の目的は、企業が健康経営に取り組むことで、保険加入者である従業員の健康を増進し、全体の健康意識を高めることにあります。

なお、この健康宣言事業の名称は保険者や地域によって異なり、たとえば東京では「健康企業宣言」、愛知では「健康宣言」、大阪では「健康経営」など、各地で異なる名称が使用されています。

さらに、前述の健康経営優良法人(中小規模法人部門)に申請するためには、健康宣言事業への参加が必須条件となっています。

企業が健康宣言を行うと、保険者からのサポートやアドバイスを受けることができ、具体的な健康経営の行動計画の策定や実践を進めやすくなります。

3.健康経営を導入することによる従業員のメリット

ここまで健康経営を企業が導入することによる効果やメリットを見てきましたが、そこで働く従業員たちにとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。本章では健康経営を導入して得られる従業員たちのメリットを詳しく見ていきます。

3-1 ロイヤルティの向上

企業が従業員の健康に気遣った取り組みを積極的にすることにより、従業員は心身ともに健全に働くことが可能となり、企業に対して愛着心を持って業務に励むようになります。従業員自身の満足度が向上し、さらに企業のために頑張ろうという思いが育まれるため、ロイヤルティも向上し、職場での自身の目標や課題も達成され、さらには企業の業績向上にも貢献できます。

3-2 生活習慣病の予防・改善

企業が積極的に健康施策を充実させ、健康経営を推進することで、従業員は健康的な環境に属することができ、より健康的な生活習慣を目指すようになります。常に健康に意識が向かうようになるため、日常生活の中でも、疾病予防や改善に向けて努力を惜しまなくなります。

3-3 モチベーションの向上

従業員がみな心身ともに健康な職場では、従業員同士の関係が良くなります。そのような職場では、みんなで助け合い思いやる環境が整うため、肉体的にも精神的にも安定し、仕事に充実感を得られるようになります。そのような環境になると、仕事のパフォーマンスが向上し、モチベーションも高まるという好循環が生まれ、毎日生き生きと働くことができ、ワークライフバランスの改善にもつながるようになります。

4.健康経営の注意点

健康経営の取り組みを実施することにおける注意点は以下の4つです。

- 企業や社員にとって実感しづらいことがある

- データの収集と分析に大きな労力がいる

- 社員の負担になる場合がある

- 会社内で一丸となって取り組む必要がある

健康経営は様々なメリットをもたらしますが、上記の点に注意して取り組まなければ最大限に恩恵を受けることは難しいでしょう。取り組み自体が中途半端になってしまったり、マイナスの影響が出てしまったりすることも考えられます。それぞれについてしっかりと理解し、自社に合ったスタイルで取り組みましょう。

4-1 注意点①効果が実感しづらいことがある

健康経営は、長期的な取り組みであるため、効果が実感しづらいことがあります。例えるなら、病気の治療やダイエットに似ているのです。一朝一夕で効果が出ることはなく、一定の期間で効果が実感できなければ挫折することもあるでしょう。

しかし、このような取り組みは長期間継続することで徐々に効果が発揮されるものです。集団であれば効果がより実感しづらいかもしれませんが、重要性を全体共有するなどの対策を施した上で導入しましょう。社内で影響力を持つ人物を取り組みの中心人物に据えることで、全体に対する意識付けなどがしやすくなります。

4-2 注意点②効果検証のためのデータの収集に大きな労力がいる

健康経営の効果を検証するためには、多くのデータを収集する必要があります。データの収集を行うにあたって、問題点となるのは主に以下の3点です。

- 社員がデータを提出してくれるかわからない

- データが正確であるかどうかわからない

- 収集したデータの集計が大変

アプリなどによって効率的にデータ収集することもできますが、導入コストやトラブルなどを考えなければなりません。効率良くデータ収集をしようとすれば、それだけ高性能なアプリなどが必要なためコストがかかります。

アンケートなどを自社で作成し、コストをかけずにデータ収集をすると膨大な作業量となる可能性があります。データ収集にかかる労力は健康経営を実践するにあたって、注意すべき点のひとつといえるでしょう。企業内での成果を測定し、PDCAサイクルを回すことも重要です。健康経営の効果を定量的に把握し、必要に応じて施策を見直すことで、より持続可能で効果的な取り組みが可能となります。

健康経営が高いリターンを期待できるとしても、必要なデータを集められる仕組みが社内になければ効果検証が不十分です。実際に、よい取り組みをしている企業でも、実施のみで効果検証ができていないという事例は多いと思われます。定量・定性どちらでも高評価を得るために、WEBツールやサーベイといった「モノサシ」を使用できる環境を用意するなど、対策を講じてみてください。

4-3 注意点③従業員の負担になる場合がある

普段から忙しい従業員にとっては、健康経営の取り組みが負担になる場合があることに注意しなければなりません。健康経営を実施するということは、取り組むべき課題が増えることを意味します。たとえ自身の健康につながることでも、自分の許容範囲を超えるとストレスに感じることでしょう。

健康の維持や増進を目的とした取り組みなのに、ストレスを増加させてしまっては意味がありません。健康経営の取り組みには多くの種類があり、もたらす効果も多様です。しかし、自社の課題のすべてを一挙に実践しようとしても、負担が増えるのは明らかです。

優先順位の高い課題から徐々に取り組むことで、従業員への負担を抑えながら効果を得ることができるでしょう。

4-4 注意点④会社内で一丸となって取り組む必要がある

健康経営を成功させるためには、企業全体で取り組んでいくことが必要です。

まず、経営層のコミットメントが不可欠であり、トップが自ら健康経営の重要性を示し、従業員に対して積極的に働きかけることが求められます。そのためにも、経営陣が健康経営について深く理解する必要があり、健康管理の方針や目標を設定し、それに基づく具体的な施策を推進することが重要です。

一方で、経営陣がどんなに健康経営を理解していても、現場の従業員にその重要性が伝わっていなければ、健康経営の成果にはつながりません。従業員には、さまざまな考え方、バックグラウンドをもつ人が存在し、上から数回言われただけで真剣に健康施策に取り組む人ばかりではありません。

経営層には、会社全体に健康経営の考え方が広まるよう、折に触れ啓蒙し、時には自ら模範となって行動し、施策を推進することが求められます。また従業員も、健康経営の重要性を正しく理解し、最終的な成果のためには多少の負担を飲み込んで協力していくことが必要です。

社内が一丸となることは簡単なことではありませんが、少しずつでも前進させていくこと、これこそが健康経営の取り組みで求められていることともいえます。

5. 健康経営の効果検証

ここまで、健康経営に取り組むことで期待できる効果などについて見てきましたが、具体的にどれくらいの効果が出ているのでしょうか。本章では、健康経営による効果検証を見ていきます。

5-1 【海外】健康経営と企業業績の相関関係

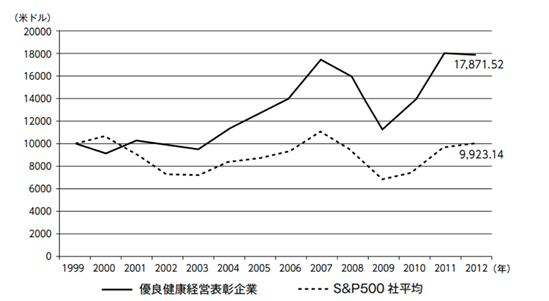

2013年、アメリカのレイモンド・ファビアスは、従業員の健康と安全のリスクを軽減するための包括的な取り組みが、企業の株式市場のパフォーマンスと関連している可能性があるという仮説を検証しました。その結果、米国における優良な健康経営認定企業は、市場でも優位性があることを裏付けました。

下の表は、米国の優良な健康経営認定企業に対して、1万ドルを投資した場合(実線)と、米国の上場企業平均値として、S&P500(スタンダードアンドプアーズ500株価指数)平均に1万ドルを投資した場合(点線)との十数年後における投資成果を比べた仮想的な計算例です。

1999 年時点における1万ドルの投資が、13 年後の 2012 年には、優良健康経営認定企業は 17,871 ドル余になっているのに対し、S&P500は 9,923 ドル余にとどまっており、優良健康経営認定企業は米国の大企業平均を上回るパフォーマンスを上げていることがわかります。

優良健康経営認定企業とS&P500社平均の長期的なパフォーマンス比較

出典元:明治安田総合研究所「日本における健康経営の現状及び課題」

5-2 【日本】健康経営と企業業績の相関関係

すでに述べてきたように、健康経営に取り組むことは、企業にとって大きなメリットがあります。

期待する効果は企業によって様々ですが、離職防止や従業員のモチベーションUPによる生産性向上は、多くの企業にとって重要視するところでしょう。

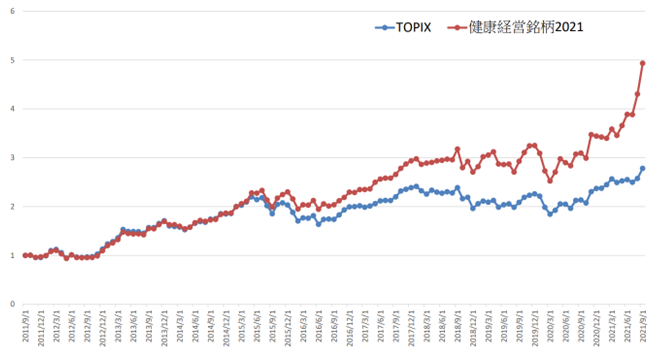

あわせて従業員が健康になることで医療費も削減され、より骨太な企業経営が実現することで、赤字減少、業績アップへつながります。日本においても、企業の健康経営度の測定は、中長期的なビジネスとしてのパフォーマンスを推定する上で有効な指標となっています。日本政策投資銀行などの金融機関が、企業に融資する際に、健康経営格付・優遇金利制度はきわめて重要な判断材料となっているのです。

健康経営と企業業績・株価の関係性

以下の表の通り、健康経営度調査の評価結果上位20%の企業の株価時価総額を見ると、TOPIX(東証株価指数)を上回る水準で推移しています。「6-1 【海外】健康経営と企業業績の相関関係」と同様の傾向がみられます。

厚生労働省保険局「データヘルス・健康経営を推進するための コラボヘルス ガイドライン」

健康への投資は3倍の投資効果がある

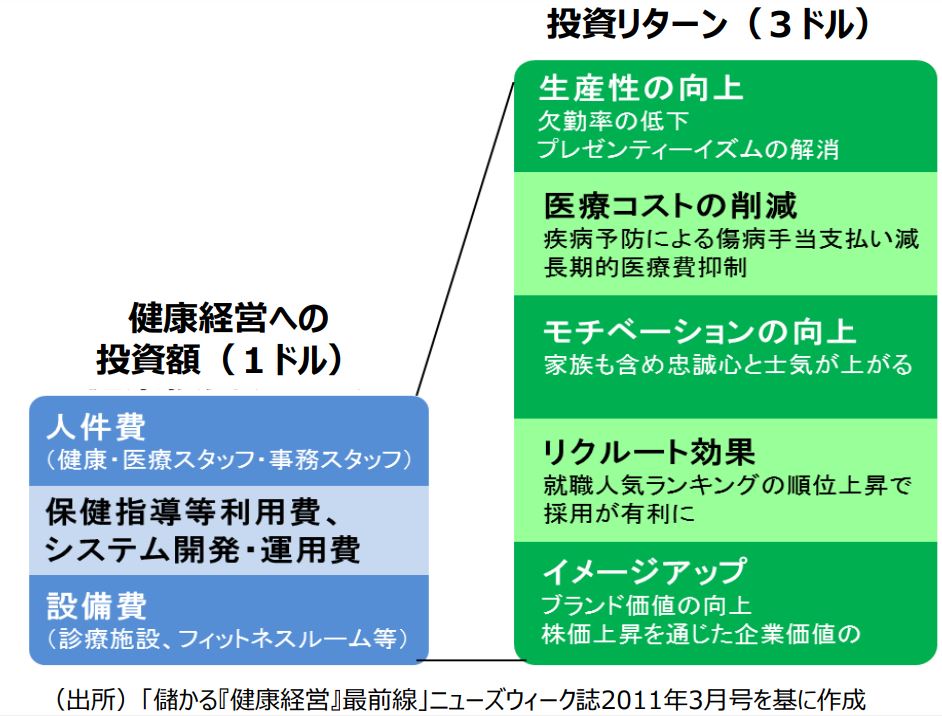

従業員の健康に企業が投資することは、明確な効果をもたらします。

有名な調査では、アメリカのJohnson & Johnsonがグループ250社、約11万4,000人以上を対象に健康教育プログラムを提供し、投資のリターンを試算したものがあります。健康経営に対する投資1ドルに対して、約3ドル分のリターンがあったとされており、企業が従業員の健康向上を図ることは、大きなリターンがあることが示されました。

これに基づきNECソリューションイノベータは、従業員500人の企業で健康経営に取り組んだ場合、年間約7,600万円を従業員の健康に投資すると、約2.3億円の利益を得ると試算しました。この7,600万円の投資は、従業員一人当たりに換算すると年間15.2万円、月額にして約1.3万円となります。

さらに、年間約7,600万円の投資で得られるのは生産性の向上による利益向上だけでなく、離職率の低下や採用力の向上など、優秀人材の確保にも好影響を与えるとしています。健康経営は企業にとって十分価値のある投資であるとし、健康経営に取り組まないことによる損失を考慮すると、納得のいく投資であると解説しています。

調査によってわかった健康経営のリターン

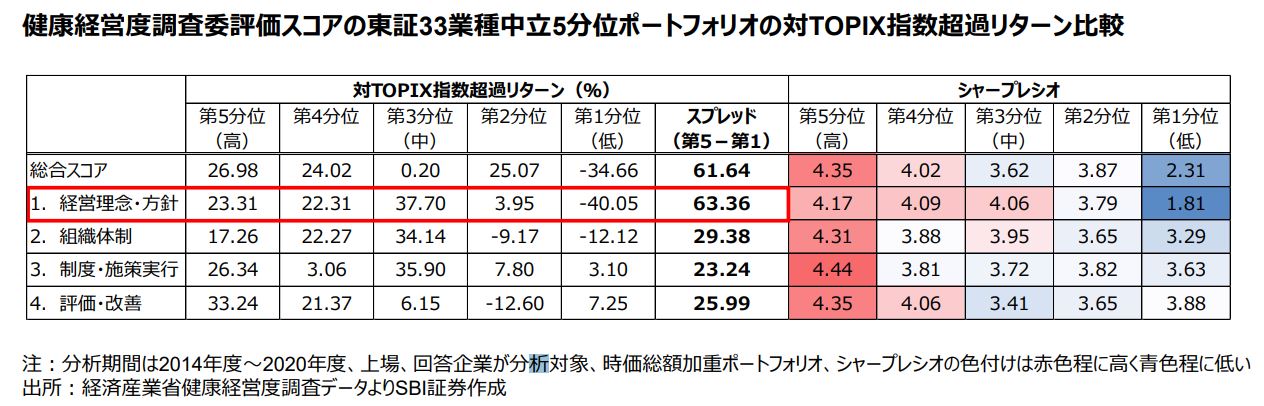

経済産業省が行った健康経営度調査を元に、SBI証券が行った実装事業では、調査評価が高い銘柄の方が、低い銘柄より高い株価パフォーマンスを示す傾向が見られました。

5分位(調査対象を5等分)ポートフォリオでは、最も評価の高い5分位、それに次ぐ4分位の企業グループは、高いシャープ・レシオ(リスク調整後リターン)数値を示しています。

5-3 健康状態がどれくらい経済損失につながっているか

健康問題による企業の経済損失を語る際、アブセンティーイズムとプレゼンティーイズムという考え方は必要不可欠となります。これらの言葉を初めて聞く、または正しく意味を把握していないという方は、しっかりと理解を深めておきましょう。

- アブセンティーイズム……従業員の病欠や病気休職

- プレゼンティーイズム……健康問題により、勤務している従業員の業務効率が落ちる状況

NECソリューションイノベータ株式会社 『健康経営投資の対費用効果を試算してみた』

5-4 健康リスクによる一人あたりの損失

経済産業省の調査では、日本企業におけるアブセンティーイズムの平均日数は、年間2.6日とされています。これは、心身の不調が理由で従業員が病欠・休職する平均日数が、従業員一人あたり年間2.6日ということになります。

さらに金額に換算すると、企業の平均年収を464.7万円とした場合(国税庁の調査で、従業員500~999人規模の企業における平均年収)、平日1日あたりの賃金が約19,000円となります。これにアブセンティーイズムの平均日数2.6日を掛けると、49,400円の損失となります。

※19,000円(1人当たりの1日の賃金)×2.6日(アブセンティーイズムの平均日数)=49,400円の損失

5-5 従業員のメンタルヘルスと利益率との関係

独立行政法人経済産業研究所の「労働市場制度改革」プロジェクトでは、メンタルヘルスの不調が企業の業績に与える影響を検証しました。その結果、下図の通り、メンタルヘルス休職者比率が上昇すると、中期的に売上高や利益率を低下させる傾向があることが示されました。

メンタルヘルス休職者比率と売上高利益率の3年前からの変化幅との関係

従業員全体に占めるメンタルヘルス休職者の比率は、平均でみると1%未満と低い状態となっています。しかし、休職者が多い企業ほど、業績を押し下げる結果となっていることは、平均値は低くても、メンタルヘルスの休職者比率が労働環境や職場管理の悪さの指標になってしまうと解釈できます。

このことは、メンタルヘルスの問題が企業経営にとって無視できない問題であることを裏付けています。

独立行政法人経済産業研究所 『企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績-企業パネルデータを用いた検証-』

5-6 ヘルスプロモーションの実施で得られるもの

ヘルスプロモーションとは、1986年のオタワ憲章でWHO(世界保健機関)が提唱し、その後、2005年のバンコク憲章で再提唱した、新しい健康観に基づく健康戦略です。その定義は「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」とされています。

ヘルスプロモーションにおける健康戦略の目標は、「すべての人びとがあらゆる生活舞台で健康を享受することのできる公正な社会を創造」することとしています。企業の経営者や民間団体などでも、職場の健康と安全を守ると共に、従業員やその家族とそのコミュニティにおける健康とwell-beingを促進する責任があるとしています。

このヘルスプロモーションに取り組むことにより、企業や民間団体は、生産性の向上や、休職・離職・労災の防止、医療費の減少、活力ある社会づくりに貢献する、さらには企業イメージの向上など、企業にとって数多くのメリットが享受できます。

6.健康経営への取り組み企業事例

健康経営への取り組みとは具体的にどういったものなのか、以下の企業の事例を挙げて紹介します。

- 株式会社日本エー・エム・シー

- 明和コンピュータシステム株式会社

- 株式会社中沢ヴィレッジ

3社ともに中小企業ではありますが、それぞれに適した取り組みをすることで、労働環境などが大幅に改善されています。ぜひ上記3社の事例を参考に、健康経営の計画を立てて、実行してみましょう。

6-1 事例①株式会社日本エー・エム・シーの場合

株式会社日本エー・エム・シーの健康経営は、将来の法制度や人材確保を見据えた経営トップの決断がきっかけで始まりました。2つある事業所のそれぞれにいる衛生管理者を担当者に任命し、職制と安全衛生委員会メンバーとで推進する体制を構築しています。担当者は健康経営アドバイザー資格を取得し、以下のような取り組みを実行しています。

- 毎日朝礼時に「腰痛体操」と、従業員の健康状態の確認と報告

- 定期健診の結果で再検査が必要な場合の受診推奨

- 適切な働き方の実現に向けた取り組み

生産性の向上を実感していることを社外にもPRすることで、企業価値の向上にも役立っています。従業員ではなく、企業のトップ自らが積極的に指針を示し、成功した事例といえるでしょう。

6-2 事例②明和コンピュータシステム株式会社の場合

明和コンピュータシステム株式会社が健康経営を始めたのは、健康経営優良企業の理念に触れたことがきっかけです。顧客や社会に貢献する企業は、経営者と従業員の両方が元気でいきいきしていることが重要と考え、以下の取り組みを実行しました。

- コミュニケーションを目的とした会社イベントの開催

- 運動機会の増加を目的とした体育館の増設

結果として、従業員同士のコミュニケーションが増加し、話題として健康づくりが選ばれることも増えてきたと言います。求職者への波及も進んでいるようで、新規採用の応募者も増加傾向にあります。健康経営が会社のイメージアップに直結した事例といえるでしょう。

健康づくり担当者を設置するとともに、安全衛生委員会活動組織が主体となって取り組む体制を構築。健康経営のPDCAサイクルを回し、より良い取り組みになるようアップデートを怠っていません。

6-3 事例③株式会社中沢ヴィレッジの場合

宿泊業の株式会社中沢ヴィレッジは、業界の常識であった離職率が高いことを打破するために健康経営への取り組みを開始しました。従業員の満足度調査を実施すると、身体的および精神的疲労度が高いことが判明。加えて、部門間のコミュニケーションが上手くいっていないことも発覚したことをうけて、以下の取り組みを実行しました。

- 連続休暇取得可能な休館日の設定

- 有給休暇取得強化

- 福利厚生の充実

- 健康増進を勘案した従業員食堂メニュー充実 など

各部門の責任者が中心となって実行する体制を取った結果、年で有給休暇取得率が18.3%から52.4%に大幅改善。健康管理や働き方に関する従業員満足度も向上したのです。

6-4 他にも事例をご紹介

健康経営について、もっと事例を確認してみたい、と思った方は多いのではないでしょうか。こちらの記事では、以下の日本を代表する企業の事例もあわせて紹介しています。ぜひご活用ください。

- 明治ホールディングス株式会社

- 小野薬品工業株式会社

- アネスト岩田株式会社

- 日本航空株式会社

- 株式会社NSD

- コニカミノルタ株式会社

- 株式会社丸井グループ

- 大日本住友製薬株式会社

- アサヒグループホールディングス株式会社

- Zホールディングス株式会社

- 株式会社KSK

- 日本電信電話株式会社(NTT)

- 日本国土開発株式会社

- アイデアル株式会社

- 株式会社エヌ・ケーエンジニアリング

- 株式会社シニアライフアシスト

- 株式会社マルハナ

- 豊国工業株式会社

あわせて読みたい

7.健康経営に取り組むべき企業の特徴

健康経営に取り組むべき主な企業の特徴は以下の3つです。

- ストレスチェックの結果が思わしくない

- 中高年の従業員が多い

- 離職率が高く人手が足りない

上記のような課題を抱える企業は、健康経営に取り組むことで状況を改善できる可能性があります。自社の課題に合った取り組みを実施し、従業員の健康増進や労働環境の改善に注力しましょう。

7-1 特徴①ストレスチェックの結果が思わしくない

従業員へのストレスチェックで「高ストレス者」の割合が多い場合は、健康経営に取り組むべき企業といえます。ストレスチェックは、従業員50人以上の規模を持つ企業に対して2015年から実施が義務化されたアンケート調査です。質問内容としては、主に職場での業務やコミュニケーションの状況、自身の健康状態などがあります。

ストレスチェックの結果が思わしくないということは、従業員が精神的に疲弊している可能性があります。この状態が続くと、仕事のパフォーマンスが下がり、成果物の品質にも悪影響を与えかねません。製品の品質が悪くなると取引先からの信用も落ち、将来的に大きな損失を被るでしょう。

7-2 特徴②中高年の従業員が多い

中高年になると、今まで健康だった人でも体調などに変化が起きやすくなり、生活習慣病などの健康面における不安が高まります。そのため、中高年の従業員が多く平均年齢が高い企業は、健康経営に取り組むべきと言えるのです。先述にもあるように、病院にかかる従業員が増えると、企業が負担している医療費の増加で経営を圧迫する恐れがあります。

厚生労働省によると、40代男性の約40%にメタボリックシンドローム(予備軍を含む)の疑いがあるとされています。体の内部で静かに進行し、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まるため、早期の診断と対策が必要です。

また、女性活躍の推進により、働く女性は年々増加していますが、その裏で女性特有の健康課題にも対策が必要になっている場合があるでしょう。特に急に女性が増加したような職場では、対策が追い付いていない場合があります。女性特有の健康課題の中でも、更年期症状など40代後半以降の健康課題による経済損失は大きいとされていますので、社内の状況を把握しておく必要がありそうです。

7-3 特徴③離職率が高く人手が足りない

長時間労働や劣悪な職場環境などによって離職率が高く、慢性的に人手が足りない企業は健康経営に取り組むべきと言えます。ただ1人欠けるだけで業務に大きな支障をきたす状況であれば、日々従業員にかかっているプレッシャーは相当なものです。

「自分がやらなければならない」「他の人に頼れない」などといった思いの中での業務は、余計な精神的ストレスにもなります。そのような環境が続くとさらに離職率が高まり、人材不足に拍車がかかるという悪循環に陥りかねません。

健康経営は、精神的な健康状態や業務環境の改善にも役立つ取り組みです。さらに、健康経営優良法人に認定されれば求職者からのイメージもアップし、人材確保にもつながるでしょう。

8.健康経営の始め方・取り組み方

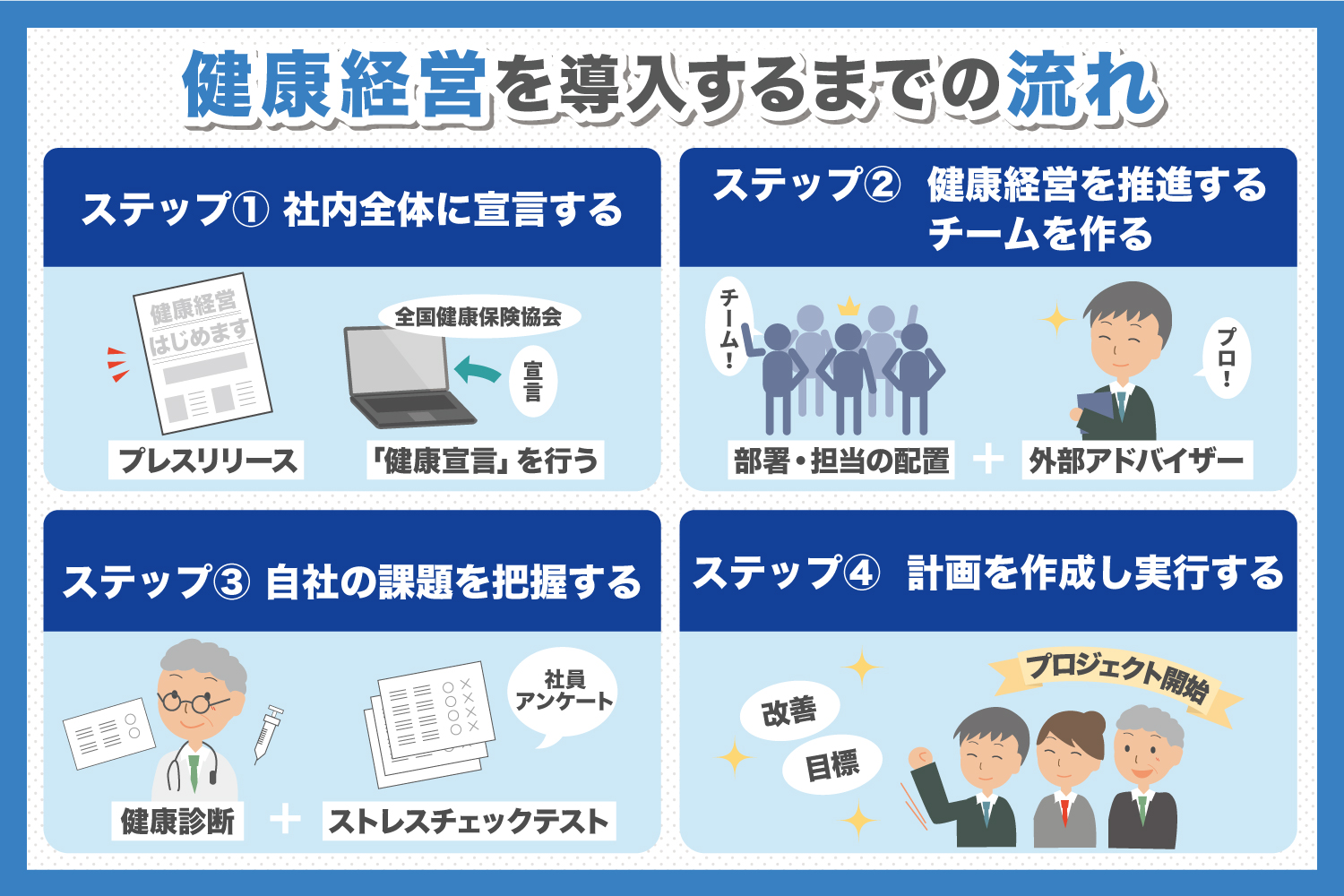

健康経営を導入する一例としての流れは以下の通りです。

1. 社内全体に宣言する

2. 健康経営を推進するチームを作る

3. 自社の課題を把握する

4. 計画を作成し実行する

以下では、それぞれのステップについて詳しく解説します。

8-1 ステップ①社内全体に宣言する

健康経営への取り組みを始めることを決定したら、まず社内広報や社内会議を活用して社内全体に宣言を行いましょう。経営者をはじめ、社内全体に取り組みの重要性を認識させ、できる限り参加者を増やすのがポイントです。同時に、経営理念に基づいた具体的な指針を示すことで、取り組みに関する理解も深まるでしょう。

また、全国健康保険協会では各都道府県支部ごとに「健康宣言事業所の募集」をしている場合があります。あらかじめ確認をとり、「健康宣言」に関する申請も行っておくと良いでしょう。

8-2 ステップ②健康経営を推進するチームを作る

宣言を行い、取り組みに関する情報を周知させたら、健康経営を推進するチームを作りましょう。担当部署を新設したり、人事部などに担当者を配置したりなどの工夫をして、実行力のあるチームにするのがポイントです。効果を高めるために、外部から健康経営アドバイザーを迎え入れるのも良いでしょう。

担当者に健康管理の知識がない場合は、健康管理研修を受ける必要があります。会社全体を挙げての取り組みにしないと意味がないため、企画段階から役員会などが関わることが重要です。

8-3 ステップ③自社の課題を把握する

社内で健康経営の推進チームが組織されたら、自社の課題を把握しましょう。課題を調べる方法の例としては、以下のような方法が挙げられます。

- 健康診断

- ストレスチェックテスト

上記の結果から、従業員の健康状態を分析し、自社が現在どのような課題を抱えているのかを明確にしましょう。もちろん、部署や役職、担当業務などによって課題が異なることもあります。長時間残業が目立つ、平均年齢が高いなど、それぞれの課題に応じた目標を設定しましょう。課題の把握や目標の設定には、産業医や産業保健師との連携も重要です。

8-4 ステップ④計画を作成し実行する

自社の課題を把握し、目標が決まったら、改善する計画を作成し実行に移してください。計画を実施する中で、不要なものがあったり必要なものが足りなかったりなど、改めて気づくことも多いでしょう。そのような気付きがあった時点で、タイムリーに対応し計画をブラッシュアップできれば、取り組みを成功に導ける可能性が高まります。

もちろん、実施から一定期間が経過した時点で取り組みを評価・検証することも重要です。どのような結果が出ているかをしっかりと分析し、見直すべき所は見直して取り組みを継続しましょう。

9.健康経営をサポートするサービス

健康経営をサポートするサービスには、以下のようなものがあります。

- イーウェルの健康経営支援サービス

- タニタ健康プログラム

- 日立システムズ健康支援サービス

以下で、それぞれのサービスについて詳しく解説します。気になる方は自社に合ったサービスを探してみてください。

9-1 サービス①イーウェル健康経営推進支援サービス

イーウェル健康経営推進支援サービスは、健康経営を推進する上で必要な「健康経営度調査」「健康投資管理会計ガイドライン」などを活用して、健康経営の第一歩からPDCAを回していくお手伝いをするコンサルティングサービスです。

健康経営の取り組みを開始し健康経営優良法人の認定取得を目指す企業様から、数年継続して健康経営を取り組んでおり次のステージへ高めたい企業様まで、各社の状況に寄り添って支援することを得意としています。

- 健康経営宣言策定支援

- 健康経営戦略策定支援

- 健康経営認定取得支援

- 健康施策実行支援

- 健康経営分析支援

支援内容も健康経営のPDCAに関わる内容を網羅しているため、確実に健康経営を前に進めてくれるでしょう。

イーウェル健康経営推進支援サービスの詳細ページ

9-2 サービス②タニタ健康プログラム

タニタ健康プログラムでは、関連サービスとして「健康経営優良法人認定取得サポート」受けられます。上場企業や大規模企業であれば、健康経営銘柄やホワイト500の取得も対象です。サポートは以下の流れで行われ、タニタの持つノウハウを活かした具体的なアドバイスなどを受けられます。

1. 認定基準の適合状況をチェック

2. 健康企業宣言を保険者へ申請

3. 宣言内容に沿って取り組みを実行

4. 所属する健保へ、レポートを提出

5. 健康優良企業「銀の認定証」認定取得

6. 申請書類に必要事項を記入し、保険者へ提出

7. 健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定取得

食生活を改善するためのアプリや、日々の消費カロリーや歩数を計測する活動量計も配布されるのも特徴です。2ヶ月間のトライアル導入も可能なので、健康経営に初めて取り組む場合に利用すると良いでしょう。

タニタ健康プログラムの詳細ページ

9-3 サービス③日立システムズ健康支援サービス

日立システムズ健康支援サービスは、以下のような特徴を持っています。

- 事業所内に健康ステーションを設置

- 健康ポイント

- ヘルスケア関連サービスの提供

健康ステーションには、体組成計や血圧計のほか、活動量計の読取機器が配置されています。事業所内にあることで気軽に利用できるため、日々の計測を習慣化することが可能です。取り組みの達成状況によって健康ポイントが付与されます。付与されたポイントは商品券などに交換でき、取り組みへのモチベーションの維持・向上に役立ちます。

声で心の健康状態を見える化する「音声こころ分析」や疲労・ストレス測定システムなどのヘルスケア関連サービスも魅力的です。先端のテクノロジーを駆使した健康サポートを受けられるので、ぜひ詳細を確認してみてください。

日立システムズ健康支援サービスの詳細ページ

10.まとめ

健康経営への取り組みは、企業に以下のような効果をもたらします。

- 労働生産性が向上する

- リスクマネジメントができる

- 企業のイメージをアップさせる

- 離職率を低下させられる

- 企業が負担する医療費を削減できる

長期間にわたるため効果が実感しにくいかもしれませんが、社内の健康や業務環境の問題を解決するのに適した取り組みです。国や地方公共団体も、健康経営に取り組む企業を支援する動きを進めています。「健康経営優良法人」や「健康経営銘柄」の認定はその最たるものといえるでしょう。自社に合った施策をするためには、正しい知識を身につけなければいけません。自社で独自に調べて健康経営を実施することもできますが、スムーズに社内に浸透させるには、豊富な経験が必要です。

また、健康経営をサポートする企業やサービスもあります。労力や機材などの様々な点でサポートが受けられるので、安定的に取り組みを進める際に頼れる存在になってくれるでしょう。社内の健康や業務についての課題は、企業によって異なります。自社の課題に合った、健康経営の取り組みを行いましょう。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend