福利厚生の特別休暇とは?種類別メリットと導入手順を徹底解説

「従業員満足度を向上させる効果的な福利厚生制度を検討している」

「特別休暇制度の導入を考えているが、具体的な種類や効果、導入手順が分からない」

特別休暇制度は適切に設計・運用することで、従業員の働きがいと企業の競争力を同時に高める可能性を持つ福利厚生施策です。企業独自の価値観を表現でき、従業員の多様なニーズに対応できる柔軟性の高い制度として、近年注目が高まっています。

本記事では、福利厚生における特別休暇制度の基本概念から種類別のメリット、具体的な導入手順まで、企業の人事担当者が知っておくべき実践的な情報を解説します。

1.特別休暇とは?

特別休暇とは、労働基準法で定められた年次有給休暇とは別に、企業が独自に設定する休暇制度のことです。

一般的には法定外休暇とも呼ばれ、企業が従業員の働きやすい環境づくりや福利厚生の充実を目的として設ける休暇制度を指します。慶弔休暇、リフレッシュ休暇、バースデー休暇、ボランティア休暇など、企業のニーズや従業員の多様なライフスタイルに応じてさまざまな種類があります。

特別休暇制度は、企業の価値観や従業員への配慮を表現する手段として、近年多くの企業で導入が進んでいます。適切に設計された特別休暇制度は、従業員満足度の向上、企業への帰属意識の向上、そして優秀な人材の獲得・定着に貢献します。

1-1 他の休暇制度との違い

特別休暇と他の休暇制度の最大の違いは、法的義務の有無と企業の自由度の高さにあります。

年次有給休暇は労働基準法で企業に付与が義務付けられている法定休暇であり、取得要件や日数が法律で明確に定められています。

また、病気休暇や産前産後休暇、育児休業、介護休業などは、労働基準法や育児・介護休業法などの法律に基づく休暇制度です。これらは法的な最低基準が定められていますが、企業はこの基準を上回る条件で制度を設計することができます。

一方、特別休暇は企業が任意で設ける法定外休暇であり、制度の内容、対象者、取得条件、有給・無給の区別など、すべて企業が自由に決定できます。

特別休暇の自由度の高さは、企業が独自の企業文化や価値観を表現し、従業員のニーズに細かく対応できる大きなメリットとなっています。

1-2 特別休暇は有給?無給?

特別休暇の有給・無給の区別は、企業が自由に決定できる重要な設計要素です。

有給の特別休暇は、従業員が経済的負担なく休暇を取得できるため、制度の利用率向上と従業員満足度の向上に直結します。一方、企業にとっては人件費の増加要因となるため、制度設計時には慎重な検討が必要です。

無給の特別休暇は、企業の人件費負担を抑えながら従業員の多様なニーズに対応できる制度です。特に長期間の休暇や、頻度の高い休暇については、無給とすることで制度の持続可能性を保つ企業も多くあります。

実際、企業では、休暇の種類や目的に応じて有給・無給を使い分けるケースが一般的です。たとえば、慶弔休暇は有給、長期のリフレッシュ休暇は無給といった具合に、制度ごとに最適な設計を行うことが求められます。

2.特別休暇の種類

企業が導入している特別休暇制度にはさまざまな種類があります。ここでは代表的な4つの特別休暇について、その特徴と効果を詳しく解説します。

主な特別休暇の種類

- 慶弔休暇(結婚・葬儀等のライフイベント対応)

- リフレッシュ休暇(心身のリフレッシュ促進)

- ボランティア休暇(社会貢献活動支援)

- バースデー休暇(個人の特別な日を重視)

2-1 慶弔休暇

慶弔休暇は、従業員の結婚や家族の葬儀など、人生の重要なライフイベントに対応する特別休暇です。

結婚休暇は、本人の結婚時に数日間の休暇を付与し、新生活のスタートを支援します。

忌引き休暇は、家族や親族の逝去時に、故人との関係に応じて適切な日数の休暇を提供します。

慶弔休暇の特徴は、予測困難なライフイベントに対する企業のサポート姿勢を明確に示すことです。これにより従業員は安心して働くことができ、企業への信頼と帰属意識が向上します。多くの企業では慶弔休暇を有給として設定しており、休暇日数は、結婚休暇で3~5日程度、忌引き休暇は故人との関係により1~7日程度が一般的です。

2-2 リフレッシュ休暇

リフレッシュ休暇は、従業員の心身のリフレッシュを目的とした特別休暇で、働く意欲と生産性の向上を図ります。

一定の勤続年数を達成した従業員や、連続勤務期間が長い従業員に対して、まとまった休暇を提供する制度が一般的です。3~5日程度の短期間から、1週間以上の長期間まで、企業の方針や業務状況に応じて期間を設定できます。

リフレッシュ休暇の効果は、日常業務から離れることで心身をリセットし、新鮮な気持ちで仕事に取り組めるようになることです。制度設計では、取得対象者の要件、取得頻度、有給・無給の区別、業務の引き継ぎ体制などを明確に定める必要があります。

2-3 バースデー休暇

バースデー休暇は、従業員の誕生日やその前後に取得できる特別休暇で、個人を大切にする企業文化を表現します。

従業員一人ひとりの特別な日を企業が重視することで、個人の価値を認める温かい職場環境づくりに貢献します。多くの場合、誕生日当日だけでなく、誕生月内での取得を認めることで、従業員の都合に合わせた柔軟な運用を可能にしています。

バースデー休暇の魅力は、全従業員が平等に年1回取得できる公平性と、個人の特別な日を祝う温かさにあります。制度運用では、誕生日または誕生月を管理するシステムの整備や、取得希望日の事前申請制度の構築などが必要です。

2-4 ボランティア休暇

ボランティア休暇は、従業員の社会貢献活動を支援し、企業の社会的責任(CSR)を推進する特別休暇です。

災害支援活動、地域清掃活動、福祉施設でのボランティアなど、さまざまな社会貢献活動に参加するための休暇を提供します。近年では、SDGsへの関心の高まりとともに、持続可能な社会づくりに貢献する活動を支援する企業が増えています。

ボランティア休暇の導入は、従業員の社会意識の向上と企業の社会的評価の向上を同時に実現できる効果的な制度です。従業員にとっては、仕事以外の分野で社会に貢献する喜びを感じられ、新たな視野や価値観を獲得する機会となります。

制度設計では、対象となるボランティア活動の範囲を明確に定義し、活動内容の事前申請や事後報告の仕組みを整備することが重要です。

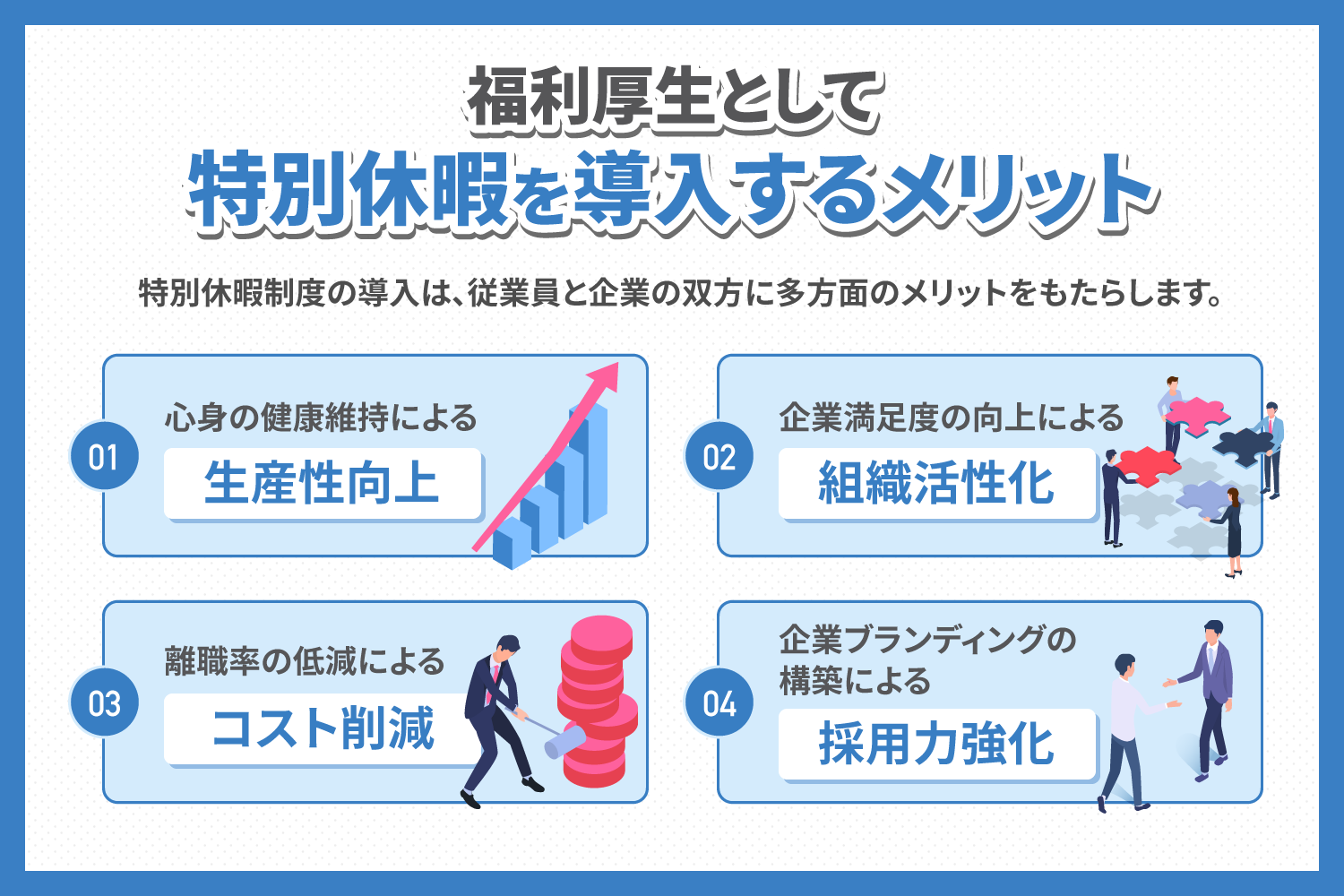

3.福利厚生として特別休暇を導入するメリット

特別休暇制度の導入は、従業員と企業の双方に多方面のメリットをもたらします。ここでは4つの主要なメリットについて詳しく解説します。

企業が得られる主なメリット

- 心身の健康維持による生産性向上

- 企業満足度の向上による組織活性化

- 離職率の低減によるコスト削減

- 企業ブランディングの構築による採用力強化

3-1 心身の健康維持

特別休暇制度は、従業員の心身の健康維持に大きく貢献し、結果として組織全体の生産性向上をもたらします。

定期的なリフレッシュの機会を提供することで、ストレスの蓄積を防ぎ、燃え尽き症候群のリスクを軽減できます。また、バースデー休暇のような個人を重視する制度は、従業員の自己肯定感を高め、メンタルヘルスの改善に効果的です。

心身が健康な従業員は、集中力と創造力が高く、業務効率も良好です。また、病気による欠勤や長期休職のリスクも低下するため、企業にとっては安定した人員体制の維持につながります。

3-2 企業満足度の向上

充実した特別休暇制度は、従業員の企業に対する満足度と帰属意識を大きく向上させます。

企業が従業員のライフイベントや個人的な時間を重視する姿勢を示すことで、従業員は「大切にされている」と感じ、企業への愛着が深まります。これは単なる労働条件の改善を超えて、企業と従業員の関係性を根本的に良好にする効果があります。

企業満足度の向上は、従業員のモチベーション向上、主体的な業務への取り組み、チームワークの改善など、さまざまなポジティブな変化をもたらします。また、満足度の高い従業員は、自発的に企業の良い点を周囲に伝える「アンバサダー」の役割も果たします。

3-3 離職率の低減

特別休暇制度は、従業員の離職率低減に直接的な効果をもたらします。

ライフイベントへの対応不備や、仕事と私生活のバランスの悪化は、離職の主要な原因の一つです。慶弔休暇やリフレッシュ休暇などの特別休暇制度により、これらの課題を解決できれば、貴重な人材の流出を防ぐことができます。

特に経験豊富な中堅・ベテラン社員の離職は、企業にとって大きな損失となります。これらの人材が蓄積してきた知識やスキル、人的ネットワークは、代替が困難な貴重な資産だからです。また、離職率の低減は、採用・育成コストの削減にも直結します。

3-4 企業ブランディングの構築

特別休暇制度は、企業の価値観と魅力を対外的にアピールする重要なブランディング要素となります。

「従業員を大切にする企業」「働きやすい環境を提供する企業」というイメージは、求職者や取引先、地域社会からの評価向上につながります。特にボランティア休暇のような社会貢献型の制度は、企業の社会的責任への取り組み姿勢を明確に示し、CSR活動の一環としても高く評価されます。

優秀な人材ほど、単なる給与水準だけでなく、企業の価値観や働く環境を重視する傾向があります。特別休暇制度の充実は、こうした価値観重視型の人材にとって強力な魅力となり、採用競争力の向上に直結します。

4.福利厚生として特別休暇を導入する時の注意点

特別休暇制度の導入を成功させるためには、いくつかの重要な注意点があります。制度設計と運用の段階で適切に対応することで、期待する効果を最大化できます。

4-1 年次有給休暇に含まない

特別休暇は年次有給休暇とは明確に区別し、独立した制度として設計することが重要です。

労働基準法で定められた年次有給休暇は、従業員の権利として保障された法定休暇です。特別休暇を年次有給休暇の一部として扱ったり、特別休暇の取得を理由に有給休暇の取得を制限したりすることは、法的な問題を引き起こす可能性があります。

制度設計では、特別休暇の取得が年次有給休暇の取得率に影響しないよう、明確なルールを定める必要があります。また、従業員に対しても、特別休暇と年次有給休暇の違いを十分に説明し、両方を適切に活用できるよう周知することが大切です。

4-2 福利厚生制度を形骸化させない

特別休暇制度を形骸化させないためには、実際に利用しやすい環境づくりと継続的な改善が不可欠です。

制度があっても利用されなければ意味がありません。上司や同僚の理解不足、業務の都合で取得困難となったり、申請手続きの煩雑さなどが原因で制度が利用されなかったりするケースは珍しくありません。

制度の実効性を高めるためには、経営層から現場管理職まで、全てのレベルで制度への理解と支持を得ることが重要です。また、制度の利用状況を定期的に把握し、利用率が低い場合はその原因を分析して改善策を講じる必要があります。

従業員からのフィードバックを積極的に収集し、制度の見直しや改善を継続的に行うことで、真に価値のある福利厚生制度を維持できます。

5.企業に特別休暇を導入する方法は?

特別休暇制度の導入を成功させるためには、段階的なアプローチと丁寧な準備が必要です。ここでは4つのステップに分けて、実践的な導入手順を解説します。

導入の主要ステップ

- 制度の目的の決定

- 導入する内容を決定

- 制度の対象者や対象期間を決定

- 従業員への周知を行う

5-1 制度の目的の決定

特別休暇制度の導入成功のためには、まず明確な目的設定が不可欠です。

企業が特別休暇制度を導入する目的はさまざまです。従業員満足度の向上、離職率の低減、企業ブランディングの強化、採用競争力の向上、CSR活動の推進など、自社が最も重視する目標を明確にすることで、最適な制度設計が可能になります。

目的設定では、現在の企業が抱える課題や将来のビジョンを踏まえた検討が重要です。たとえば、若手社員の離職が課題となっている企業であれば、バースデー休暇やリフレッシュ休暇の導入が効果的かもしれません。また、目的を明確にすることで、制度の効果測定も容易になります。

5-2 導入する内容を決定

制度の目的が決まったら、具体的な制度内容を詳細に設計します。

まず、導入する特別休暇の種類を決定します。慶弔休暇、リフレッシュ休暇、バースデー休暇、ボランティア休暇など、候補の中から、企業の目的と従業員のニーズに最も適したものを選択します。複数の制度を同時に導入することも可能ですが、管理の複雑さとコストを考慮した判断が必要です。

次に、各制度の詳細条件を決定します。有給・無給の区別、取得可能日数、取得頻度、申請方法、承認プロセスなど、制度運用に必要な全ての要素を明確に定義します。さらに、制度の運用に必要なシステムや書類の準備も並行して進めます。

5-3 制度の対象者や対象期間を決定

制度の対象者と対象期間を明確に定義することで、公平で透明性の高い運用が可能になります。

対象者の設定では、全従業員を対象とするか、特定の条件を満たす従業員に限定するかを決定します。

勤続年数、雇用形態(正社員・契約社員・パートタイム等)、勤務地、部門などを基準とするのが一般的です。公平性の観点から、合理的な理由に基づく対象基準の設定が重要です。

対象期間については、制度の開始時期、適用期間、見直し時期などを明確に定めます。年度単位での運用が一般的ですが、制度の種類によっては暦年や入社年度を基準とする場合もあります。制度の利用制限についても事前に検討が必要です。

5-4 従業員への周知を行う

制度の成功は、従業員への適切な周知と理解促進にかかっています。

周知活動では、制度の目的、内容、取得方法、注意点などを分かりやすく説明することが重要です。社内説明会の開催、制度説明資料の配布、社内ポータルなどでの情報公開、管理職向け説明会など、多様な手段を組み合わせて効果的な周知を行います。

特に管理職の理解と協力は制度成功の鍵となるため、管理職向けの詳細説明と質疑応答の機会を設けることが重要です。また、制度開始後も継続的な情報発信が必要です。制度利用者の体験談の紹介、利用状況の定期報告、改善点の周知など、制度への関心と理解を維持する取り組みを続けることで、真に活用される制度として定着させることができます。

6.まとめ

福利厚生における特別休暇制度は、適切に設計・運用することで、従業員満足度の向上と企業の競争力強化を同時に実現できる重要な人事施策です。

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、バースデー休暇、ボランティア休暇など、多様な特別休暇制度の中から自社の目的と従業員のニーズに最適なものを選択し、丁寧に制度設計を行うことが成功の鍵となります。従業員一人ひとりを大切にする企業文化の醸成と、持続可能な組織づくりのために、ぜひ特別休暇制度の導入を検討してみてください。

特別休暇制度にプラスして総合的な福利厚生制度の構築をご検討の場合は、福利厚生のトータルソリューションを提供するイーウェルにご相談ください。

パッケージ型福利厚生サービス「WELBOX」や「カフェテリアプラン」をはじめ、企業の課題に応じた最適な福利厚生制度の設計をサポートし、従業員満足度の向上と企業の競争力強化を実現する包括的な支援をご提案いたします。

充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend