介護離職を防ぐ福利厚生制度の導入ポイント|企業の持続可能性を高める介護支援

「福利厚生で介護支援を導入したいけど、どんな制度が効果的なのかわからない」

「従業員の介護離職が増えており、企業として何ができるか知りたい」

超高齢社会を迎えた日本では、親や家族の介護と仕事を両立する従業員が急増しています。総務省の「就業構造基本調査」によれば、2022年の1年間で約10.6万人もの人が「介護・看護」を理由に離職しており、企業にとっても大きな課題となっています。

本記事では、介護と仕事の両立を支援するための福利厚生制度について、法律の基本から具体的な支援策、成功事例まで徹底解説します。介護離職防止のための国の制度や企業の取り組み事例も紹介しますので、自社の福利厚生制度の設計や見直しにぜひお役立てください。

目次

1.育児・介護休業法とは

育児・介護休業法は、従業員が育児や介護をしながらでも働き続けられるよう支援するための法律です。正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で、企業に対して両立支援のための制度整備を義務付けています。

近年は少子高齢化の進行や労働人口減少を背景に、法改正が頻繁に行われており、企業には最新の法的要件を理解し、適切に対応することが求められています。

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|e-Gov 法令検索

1-1 増加するビジネスケアラーとワーキングケアラー

日本では65歳以上の高齢者人口が全人口の29%を超え、主要先進国の中でも最も高齢化が進んだ社会となっています。この高齢化の進展に伴って、仕事と介護を両立させる「ビジネスケアラー」や「ワーキングケアラー」と呼ばれる層が急増しています。特に40代から50代の働き盛りの世代が、親や配偶者の介護と自身のキャリアの間で、葛藤するケースが珍しくなくなりました。

厚生労働省の介護保険事業状況報告によれば、要介護・要支援認定者数は令和3年度末時点で約692万人に達しており、今後もさらに増加することが予想されています。こうした状況から、将来的には働き手の多くが介護に関わる可能性があるとも言われており、もはや介護は「一部の人の問題」ではなく、働く世代の多くに関わる社会課題となっています。

参考:介護保険事業状況報告|厚生労働省

少子高齢化に伴う労働力人口の減少が進むなか、企業にとっては人材の確保が重要な経営課題となっています。そのような状況下で、ベテラン社員が介護を理由に退職するという「介護離職」は、企業にとって大きな損失です。

特に問題なのは、介護離職の多くが40代後半から50代の経験豊富な中堅層に集中していることです。長年かけて育成してきた人材が、キャリアのピーク時に流出してしまうことは、企業の生産性や技術継承に大きな影響を与えます。人材の多様性確保や女性活躍推進の観点からも、介護離職の防止は企業の持続可能性に直結する問題となっているのです。

2.介護離職はなぜ起きるのか

介護離職とは、従業員が家族の介護を理由に退職することを指します。育児とは異なり、介護は突然始まることが多く、また、終わりの見通しも立ちにくいため、仕事との両立が難しくなるケースが少なくありません。

高齢な親の突然の体調悪化や認知症の発症など、介護のタイミングや期間は予測が困難で、準備する間もなく介護生活が始まることも珍しくありません。さらに、要介護者の状態は徐々に変化していくことが多く、最初は週末の手伝い程度でも、やがて日常的な見守りや医療機関への付き添いなど、より頻繁かつ複雑な対応が必要になることもあります。

また、介護は長期化することも多く、平均的な介護期間は4〜5年と言われていますが、中には10年以上続くケースもあり、「いつまで続くのか分からない」という精神的負担を介護者に与えています。このような介護特有の不確実性と長期性が、仕事との両立を難しくしている大きな要因なのです。

2-1 介護離職の実態

総務省の「就業構造基本調査」によれば、2022年の1年間で約10.6万人が「介護・看護」を理由に離職しており、この数は年々増加傾向にあります。介護離職者の特徴としては、全体の約77%が女性で、特に50~54歳の女性に集中しています。

離職に至る主な理由を見ると、最も多いのが「仕事と介護の両立が難しい職場だった」(59.4%)です。次いで「介護する家族が自分しかいなかった」(17.6%)、「自分の心身の健康状態が悪化した」(17.3%)といった理由が続きます。

これらの調査結果から見えてくるのは、「職場の両立支援体制の不備」と「家庭内での介護の担い手不足」という二つの大きな要因です。特に注目すべきは、約6割の人が職場環境を理由に挙げている点で、企業側の支援体制が整っていれば、多くの介護離職は防げた可能性があります。

実際に介護離職を経験した人からは、「制度はあったが利用しにくかった」「上司に相談しづらかった」という声が聞かれます。介護離職を防ぐためには、制度の整備だけでなく、それを気兼ねなく利用できる職場の雰囲気づくりも欠かせないのです。

参考:就業構造基本調査|総務省

3.介護離職が企業に与えるリスク

介護離職は従業員個人だけでなく、企業にとっても大きなリスクをもたらします。

3-1 企業側

介護離職が企業にもたらす最大の影響は、貴重な人材の流出です。特に経験豊富な40~50代の社員が離職すると、その知識やノウハウの喪失は組織の生産性低下に直結します。

さらに代替人材の採用・育成コストは離職者年収の20~30%にもおよぶとされ、経営面での負担も大きくなります。また、残された社員への業務負担増加がモチベーションの低下や連鎖的な離職を招くリスクも無視できません。

3-2 従業員側

従業員にとっては、経済面での不安が最も大きな問題です。介護離職者の約70%が「経済的負担が増した」と回答しています。

また、特に中高年では再就職が難しく、介護終了後も元のキャリアに戻れない「二重の喪失」に直面する人もいるでしょう。さらに意外なことに、離職後は精神的負担が増したと感じる人が半数以上。職場との接点が失われ、孤立感が強まるケースも少なくありません。

参考:令和元年度仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業|厚生労働省

4.介護離職を防ぐための国が定めている制度

国も介護離職防止を重要課題と位置づけ、さまざまな支援制度を設けています。企業の人事担当者が活用できる主な制度には以下のようなものがあります。

| 制度名 | 概要 | 企業のメリット |

|---|---|---|

| 介護休業給付金(雇用保険) | 介護休業中の従業員に対し、休業前賃金の67%が支給される制度。最大93日間が対象。 | 従業員の所得補償により離職防止につながる。企業側の金銭的負担なし。 |

| 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) | 介護休業制度の整備や両立支援の取り組みを行った企業に支給される助成金。 | 制度導入・運用コストの補填が可能。中小企業は優遇措置あり。 |

| 介護休業・介護休暇制度 | 要介護状態の家族1人につき通算93日まで取得可能。介護休暇は年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)。時間単位での取得も可能。 | 法令遵守による企業リスク低減。従業員の定着率向上。 |

| 介護のための短時間勤務等の制度 | 所定労働時間の短縮や始業・終業時刻の変更、フレックスタイム制など、企業は選択的措置を講じる義務がある。 | 柔軟な勤務形態の提供で人材流出を防止。能力の高い社員の継続雇用が可能に。 |

| 介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度) | 要介護状態の家族を介護する従業員から請求があった場合、残業をさせない義務がある。 | 家族を介護する従業員の介護負担軽減により、業務効率化やタイムマネジメント意識の向上も期待できる。 |

| 相談窓口・情報提供 | 厚労省や自治体による企業向けセミナー、専門家派遣、地域包括支援センターでの相談など。 | 社内リソースだけでは対応が難しい専門的な支援を受けられる。 |

4-1 2024年の育児・介護休業法改正について

2024年 5月に成立し、2025年 4月および10月に施行される 育児・介護休業法の改正では、仕事と介護の両立支援に関して以下の具体的な改正が行われました。

4-1-1.仕事と介護の両立支援制度の周知強化

労働者から介護の状況について申出があった場合、事業主は介護休業等の制度について個別に周知し、介護休業等の取得意向を確認することが義務化されます。具体的には、介護休業や介護休暇、短時間勤務などの制度を書面などで伝えることが求められます。

4-1-2.介護休暇の取得単位の柔軟化

介護休暇について、これまでの「1日単位」「半日単位」に加えて「時間単位」での取得が可能になりました。これにより、通院の付き添いなど短時間の介護ニーズにも対応しやすくなります。

4-1-3.介護のための柔軟な働き方の促進

介護を行う労働者が働きながら介護を続けられるよう、テレワークの活用など、場所や時間について柔軟な働き方ができる環境整備を行うことが、事業主の努力義務として明確化されました。

4-1-4.介護休業の分割取得の拡充

これまで対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得可能だった介護休業が、より柔軟に取得できるよう改正されます。

参考:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント|厚生労働省

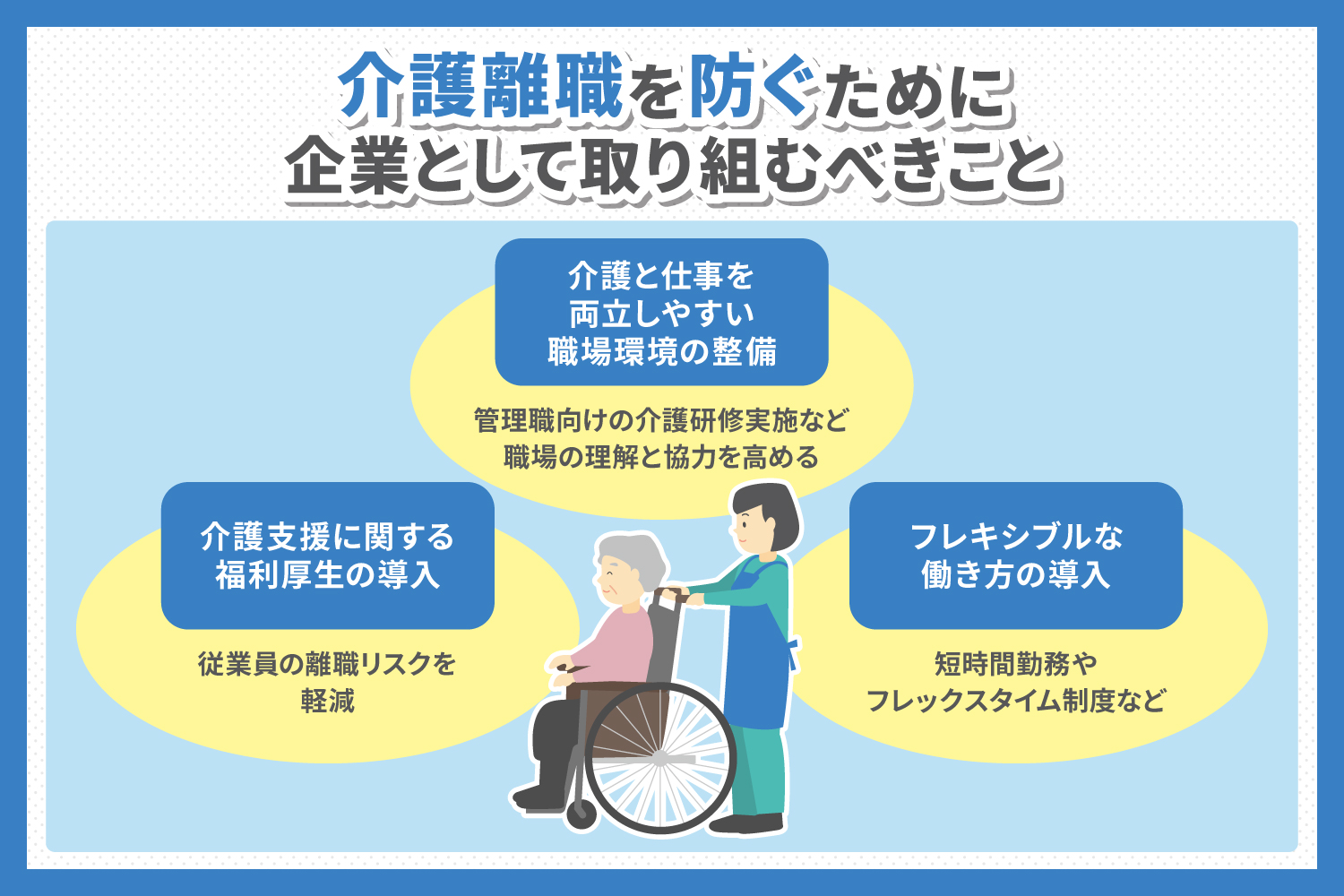

5.介護離職を防ぐために企業として取り組むべきこと

介護離職を防ぐためには、法定制度の遵守にとどまらず、企業独自の積極的な取り組みが必要です。ここでは人事担当者が導入を検討すべき効果的な施策を紹介します。

5-1 介護と仕事を両立しやすい職場環境の整備

介護離職を防止するには、職場の理解と協力が不可欠です。管理職向けの介護研修実施や、「お互い様」の意識を広める取り組みが重要です。

業務の見える化や情報共有を促進し、誰かが休んでも業務が回る体制を整えることで、介護中の従業員も安心して必要な時間を確保できます。また、定期的な面談を通じて従業員の状況を把握し、適切なサポートにつなげる取り組みも効果的です。

あわせて読みたい

5-2 介護支援に関する福利厚生の導入

法定を上回る独自の介護支援制度を設けることで、従業員の離職リスクを軽減できます。たとえば、93日を超える介護休業制度や有給の介護特別休暇、介護休業中の収入補填などが挙げられます。

また、介護サービスの利用料補助や社内外の介護相談窓口の設置、介護ハンドブックの配布なども効果的です。これらは「いざというときに会社が支えてくれる」という安心感を従業員に与え、採用市場でのイメージ向上にもつながります。

あわせて読みたい

5-3 フレキシブルな働き方の導入

介護と仕事の両立には、時間と場所の柔軟性が鍵となります。短時間勤務やフレックスタイム制度により、介護の時間確保が容易になります。在宅勤務やテレワークも、通勤時間削減のみならず自宅での介護対応を可能にします。

時間単位の休暇制度や、業務内容の調整も状況に応じて検討すべきでしょう。これらの柔軟な働き方は、介護中の従業員だけでなく全従業員のワークライフバランスの向上にも寄与し、結果として企業全体の生産性向上や人材定着にもつながります。

6. まとめ

介護離職は企業にとっても従業員にとっても大きな損失です。適切な支援体制を整えることで、多くの場合「仕事を辞めずにすむ選択肢」を提供できます。

介護離職防止には、法制度の理解と対応、具体的な両立支援策の導入、職場の意識改革が重要です。これらを効率的に実現する一つの方法として、福利厚生パッケージサービスの活用が検討できます。厚生労働省も「福利厚生パッケージサービスが課題解決の一助となる」と言及しています。

福利厚生パッケージサービスは「入れさえすればOK」ではなく、運用や法的要件については専門家に相談しましょう。既にサービスを導入している企業は、介護支援メニューの有無や活用方法について担当者に確認することをおすすめします。

イーウェルの「WELBOX」なら介護支援メニューも充実しており、企業ごとの状況に合わせたカスタマイズも可能です。介護離職ゼロを目指す取り組みは、従業員の安心と企業の持続的成長につながる重要な投資と言えるでしょう。福利厚生についてお悩みであれば、弊社サービスをご検討のうえ、まずはご相談ください。

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend