福利厚生サービスのおすすめ4選! 導入時の注意点や導入のメリットも紹介

社員が働きやすい企業を目指すうえで、企業の人事担当者が頭を悩ませる重要な仕事の一つが、福利厚生の整備です。福利厚生を会社が充実させることで、社員は会社に対し魅力や愛着を感じ、離職率を低下させ、意欲的に仕事に取り組んでもらうことができます。これは、会社の発展や事業拡大のために非常に重要です。

多くの企業が自社の福利厚生を充実させ、従業員の満足度向上を内外にアピールしています。しかし、実際には福利厚生の仕組みを自社だけで整備するのは非常に大変です。それでは、多くの企業はいかにして福利厚生の充実を実現しているのでしょうか?一つの答えとして、「福利厚生のアウトソーシング」があります。

この記事では福利厚生サービスを外注するメリットとその選び方、おすすめの福利厚生サービスについて解説していきます。

1.福利厚生サービスとは

福利厚生といえば、自社で長年かけて整えていくもの、というイメージがある方も多いのではないでしょうか。実は今、大企業やグループ企業だけでなく、ベンチャー企業や中小企業でも福利厚生を充実させる動きが高まっています。その理由は、福利厚生をアウトソーシングし、“サービス”として導入できる手法が主流になってきたため。ここでは、その概要をご紹介します。

1-1 福利厚生サービスが注目されている理由

福利厚生はもともと、大企業やそのスケールメリットを活かせるグループ企業が独自に導入し、自社の製品やサービスを自社社員がお得に使える、また他社との差別化要素として導入するというケースが多く、そのイメージはなかなか抜けきれていません。例えば大手小売業などでアルバイトなどでの就業経験がある人なら、安く自社の商品を購入したり、飲食ができたりといったメリットを享受していた人もいるのではないでしょうか。

それに対して、中小企業や起業間もないベンチャー企業に勤める従業員には、福利厚生は無関係と思われている方もいると思います。働き方も多様化し、一部のサービスを一律に誰もが享受することや企業側が押し付けることは、現代ではあまり芳しくない選択肢です。

その中で生まれたのが福利厚生サービスを外注することです。自社と関係ないサービスなども含め、従業員がそれぞれ自由に選択して利用できる福利厚生の手段のひとつとして昨今注目を集めています。

1-2 福利厚生サービスとは?

自動車を持ったことがある方は、JAF(日本自動車連盟)サービスに加入している方が多いのではないでしょうか。ロードサービスのイメージに加え、会員優待サービスがあることも併せてご存じの方が多いと思います。2,000万人を超える加入者基盤を活かし、サービス提供元にとっては有効な広報手段となり、加入者にとってはクルマを使ってさまざまな提携先のサービスを利用できるのが特徴です。

福利厚生サービスは、これと同様に、そのサービスに加入する企業の従業員に与えられる優待であると考えるとイメージしやすいのではないでしょうか。企業が福利厚生サービス提供会社に「従業員ひとりあたり〇〇〇円/月」という形でサービス利用料を支払い、その従業員は自由にサービスをメニューから選び利用できるといった流れになります。

企業としては、福利厚生を管理する手間が省け、かつ、自社と関連はないけれど、従業員にとっては日常的に利用したいサービスを提供できるなど、企業にも従業員にも、双方にメリットが多いのが特徴です。

福利厚生事業とは?

福利厚生サービスと同様に、“福利厚生事業”とは、について情報をお探しの方につきまして、基本的には“福利厚生サービス”と同意義となります。「企業が従業員とその家族に提供する、給与や賞与とは別の報酬・サービス」を指す福利厚生に関する事業のことです。福利厚生事業のひとつに「福利厚生代行サービス」があります。福利厚生代行サービスは、企業の代わりに別の業者が、従業員へ福利厚生を提供します。代行業者に依頼すれば、短期間で福利厚生サービスを導入できるため、近年注目を集めています。高度経済成長期では、福利厚生を導入する企業が多くありました。しかし、バブル経済の崩壊後は、福利厚生費を削減する動きが進んでいます。そこで注目されたのが、福利厚生代行サービスです。福利厚生には、宿泊施設の利用や食事補助、育児支援、健康サポートなどがありますが、いずれも多大な費用が必要です。福利厚生代行サービスを使えば、費用を抑えつつ、さまざまな種類の福利厚生が受けられます。

1-3 福利厚生サービスを導入するにあたって

現在、自社にどのような福利厚生があるのかを見直しをすることが大切です。その結果、自社で取りそろえた福利厚生で満足なニーズが満たせているのであれば、それで十分と判断できるでしょう。しかし、ライフスタイルが多様化し、ダイバーシティ経営が求められる現代で、自社の福利厚生だけで従業員のニーズを充足させることは、なかなか難しいでしょう。

その際に役に立つのが福利厚生サービスです。福利厚生費の見直しの結果、自社で運営している福利厚生は維持しながら、無駄を省きつつ、総合的にさまざまなサービスをまとめて簡単に導入できるのは非常に強みであると言えます。

福利厚生関連の事例集【ダウンロード用資料】

「WELBOX」導入後の全てを紹介!導入企業一覧も紹介しています。

1-4 福利厚生サービスの市場規模

現在、福利厚生アウトソーシングサービスは、どのくらい利用されているでしょうか。

まず、市場規模ですが、統計による算出では、2021年に788億円と言われていました。2021年はコロナ禍にあたっており、残念ながら福利厚生費用自体が日本全体で縮小した時期でした。2019年までは市場規模も増加していましたが、この統計では2021年は前年比94.5%の規模推移でした。

しかしコロナ後、福利厚生アウトソーシングの契約団体数と会員数は増加に転じており、それに伴い市場規模も伸びてきていると考えられます。

旬刊福利厚生の「2024年度版福利厚生白書」によると、以下の表のように、2021年に比べて会員数、導入団体数ともに増加が確認されています。

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|

福利厚生パッケージサービス |

34,206団体 | 37,438団体 | 39,070団体 | 44,594団体 |

|

福利厚生パッケージサービス |

2,764万人 | 2,790万人 | 2,874万人 | 4,026万人 |

|

カフェテリアプラン |

1,776団体 | 1,536団体 | 1,645団体 | 1,803団体 |

|

カフェテリアプラン |

263万人 | 241万人 | 253万人 | 273万人 |

参考:旬刊福利厚生2024年11月上旬号(No.2403)「2024年度版福利厚生白書」

この数字から、2020年からのコロナ下において、前述の通り福利厚生アウトソーシングの市場はやや縮小したものの、実は縮小したのは金額のみであり、利用者規模では縮小していないことが分かります。

福利厚生パッケージサービスについては、契約団体数も会員数も、コロナ下でも減少することなく、むしろ増えていることが示されています。

この現象については、アウトソーシングによるメリットで、法定外福利厚生費を削減する企業も相当数存在した、と見ることができるでしょう。

また、選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)については、企業独自の補助メニューを、企業から付与されたポイントで運用します。コロナ下での企業数および対象会員数の減少については、ポイント原資が厳しくなったと考えるのが妥当でしょう。ポイント費用がかかっていたカフェテリアプランを縮小することで、費用を可能な限り抑制し、事業継続に努めた企業があることを示しています。よく言われることですが、給料には下方硬直性があり、一旦上げると簡単には下げられません。しかし、企業の運営が厳しい中、給料とは少し意味合いの違う法定外福利のポイントを少し削って企業の存続を優先することは、従業員にとっても給料が減るよりは受け入れやすいのではないでしょうか。

カフェテリアプランは、そのための安全弁として、一時市場を減らしたと見ることもできるでしょう。2.福利厚生サービスを外注するメリット

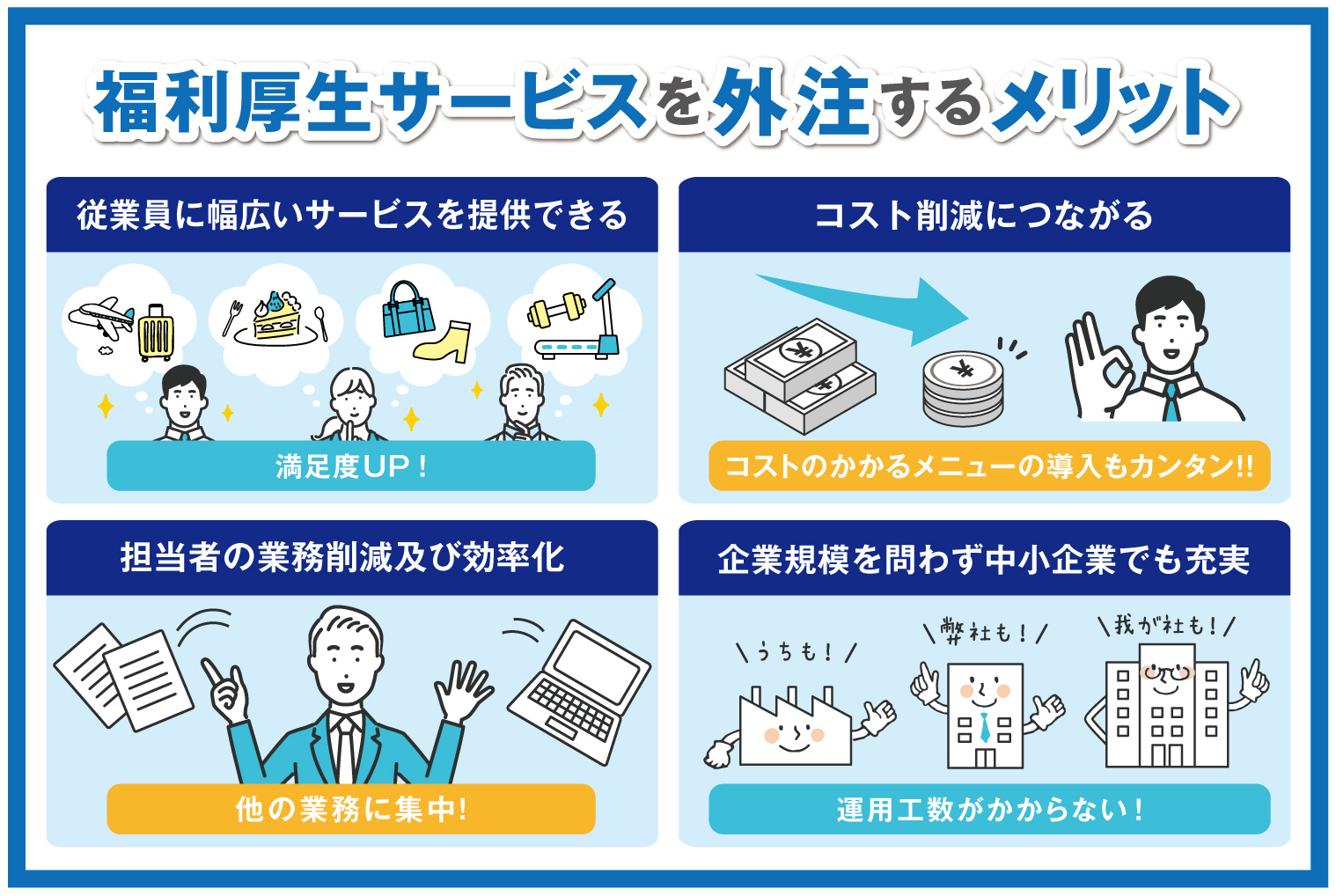

福利厚生サービスを外注するメリットは主に3つ挙げられます。

自社でどれだけのメリットが得られるのかを考えながら見ていきましょう。

① 従業員に幅広いサービスを提供できる

② コスト削減に繋がる

③ 担当者の業務削減および効率化

2-1 従業員に幅広いサービスを提供できる

従業員の人数が多い場合や年齢層が広い場合には、それぞれに最適な福利厚生を提供することが難しいです。

福利厚生サービスなら豊富なサービスメニューを取り揃えているので、従業員に幅広いサービスを提供することができます。福利厚生によって従業員の満足度が上がれば離職率の低下や業績の向上にもつながるでしょう。

会社に貢献したいという思いが強くなるほど、仕事に対するモチベーションは向上し、社員のやる気を高めますが、従業員の意見を聞き、1人1人の要望に沿った福利厚生を都度導入していくのは、担当者の工数増やコストが増加し、全体で見た場合に十分良い効果を高めている、とは言い切れません。従業員数が限られている中小企業ならなおさら、そこに割く人的リソースは貴重です。

そこで、福利厚生をアウトソーシングすることで、多様なライフモデルや価値観に対応し、人的コストを含めた運用工数を抑えつつ、従業員のエンゲージメント向上を図ることが可能になります。

2-2 コスト削減につながる

福利厚生サービスを取り入れることでコスト削減につながります。

福利厚生サービスは取り入れているクライアント企業の従業員数が多いほどスケールメリットが増し、より低価格でサービスを利用することが可能です。自社では行うことができないような福利厚生も福利厚生サービスではスケールメリットによって低価格で実現可能にしています。

2-3 担当者の業務削減及び効率化

福利厚生を自社で運用する際には当然担当者がいなければなりません。

福利厚生サービスを利用すれば担当者の業務削減および効率化を図ることができ、その分他の業務に集中して取り組めるようになります。

2-4 事業規模を問わず中小企業でも充実させられる

中小企業では、大企業と比較すると、福利厚生制度が充実している企業が少ないという現状があります。

ここで、大企業と中小企業が法定外福利厚生費にかける費用の比較を見てみましょう(法定外福利厚生費の詳しい説明は第5章で記載しております)。一般財団法人日本経済団体連合会が2020に発表した、第64回福利厚生府費調査結果報告書によると、法定外福利厚生費にかける費用は中小企業で15,047円、大企業で25,771円という結果になっています。

以上の結果からも、中小企業は法定外福利厚生費を抑える傾向があることがわかります。

福利厚生費を抑えることによって生じる問題点もありますが、中小企業でも福利厚生アウトソーシングサービスを利用すれば、大企業に劣らないほどの福利厚生制度の拡充することができ、従業員の満足度を向上させることができる場合も多くあります。

あわせて読みたい

3.福利厚生サービスの選び方

福利厚生サービスを選ぶ際には以下の3つのことを意識してください。

自社が最も重視する部分で選ぶようにすると良いでしょう。

① プランで選ぶ

② 利用できるサービスで選ぶ

③ 必要なコストで選ぶ

3-1 プランで選ぶ

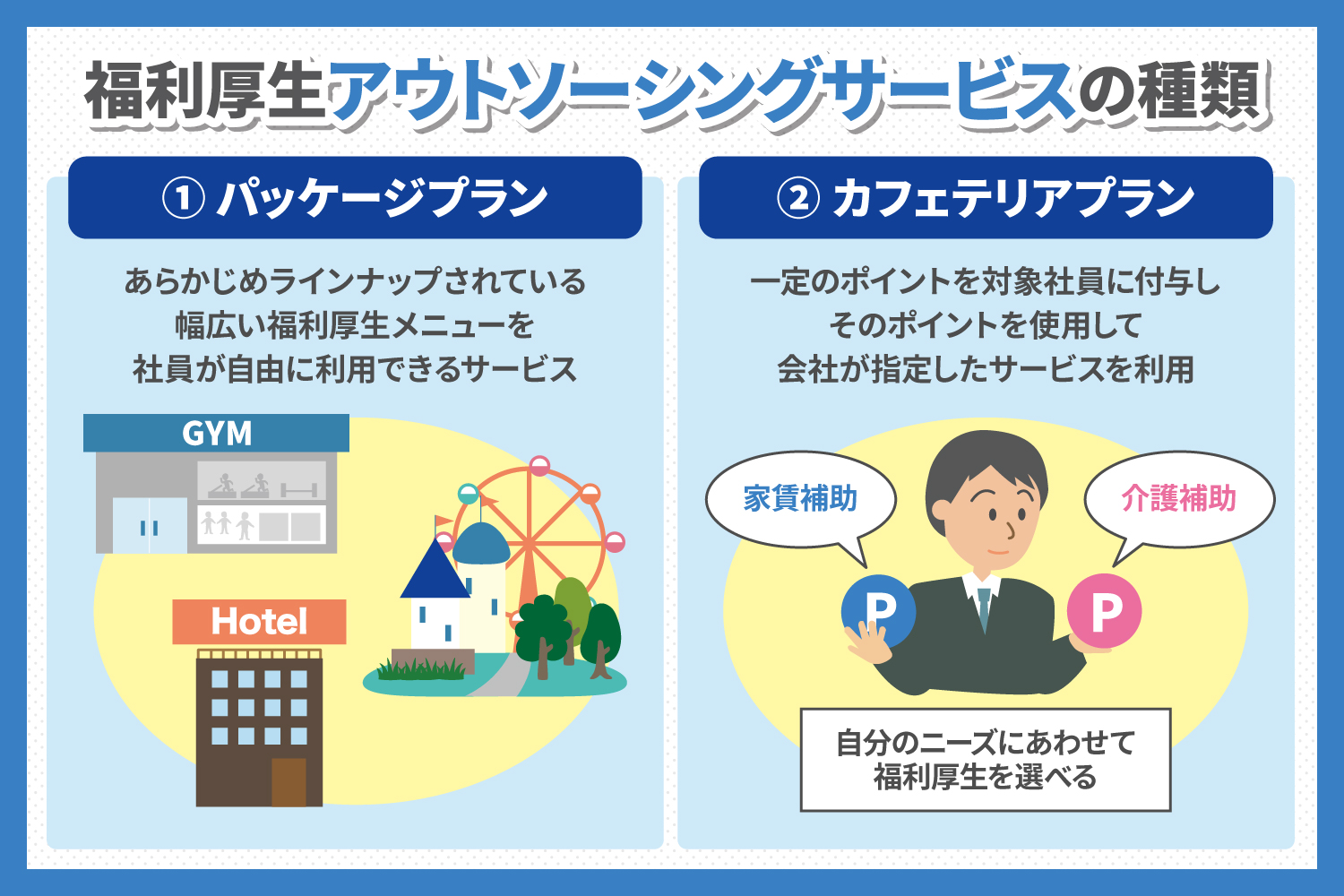

福利厚生のアウトソーシングサービスは、大きく「パッケージプラン」と「カフェテリアプラン」の2つに分類されます。

パッケージプラン

「パッケージプラン」とは、福利厚生サービスの専門業者があらかじめラインアップした幅広い福利厚生メニューを、サービスを導入した企業(会員企業)の社員が自由に利用できるサービスです。メニューの例として、有名なホテルや旅館、スポーツクラブ、英会話教室などの自己開発、遊園地、温浴施設などのレジャー施設、その他エンターテインメントがあり、これらのメニューを割引価格で利用できるという内容が一般的です。

サービス提供しているアウトソーシング会社によって異なりますが、日本全国の広いエリアに加え、海外施設やサービスとも提携しているのが特徴です。会員専用のWEBサイトが提供され、会員企業の従業員は、その中でメニューを検索し、申し込みを行うのが一般的です。

また、あらかじめメニューが決まっているため導入費用は安価に済み、導入への準備も簡単です。一旦導入してしまえば、その後の管理についてはほとんど手間がかかりません。したがって、自社の負担を抑えながらも必要な福利厚生を導入することが可能になります。また、会社として従業員のニーズに合っていないパッケージプランを導入してしまった場合でも、他社への切替えや解約が簡単に行えます。

従業員の立場では、介護用品、育児施設、レジャー施設、スポーツクラブなどが豊富に揃っているため、選択肢の中から自分に合ったメニューを選ぶことが可能です。一般的に、企業が独自にこうした多種多様な施設と提携するのは非効率です。性別、年齢、地域、趣味嗜好など従業員には多様なニーズがあるため、パッケージサービスの導入は非常に費用対効果が高い施策といえます。

カフェテリアプラン

「カフェテリアプラン」とは、「選択型福利厚生」とも呼ばれるアウトソーシングサービスです。会社は独自の福利厚生メニューを設定し、それに対して一定のポイントを対象社員に付与します。社員はそのポイントを使用して(ポイントの枠内で)自分に最も適したサービスを選択し、補助を受けることができます。

アウトソーシング会社は、まず会社の福利厚生制度に対してコンサルティングを実施します。カフェテリアプランは、単に導入すれば良いものではなく、自社に最適化された形でないと意味を成さないからです。コンサルティングを通じて、現在会社が福利厚生費用として配分している予算の中からポイント原資を確保するため、制度の棚卸を行うことも多くあります。さらに導入にあたっては、アウトソーシング会社が一連の流れを設計し、運営・管理を専門業者としてサポートし、実際に従業員がメニューを利用開始するまでを導きます。

カフェテリアプランで使用するポイントは補助金としての性格をもっており、社員は付与されたポイント枠の中で家賃補助、介護補助、育児補助、自己啓発など、企業が独自に設定したメニューに自由に振り分けて活用することができます。カフェテリアプランはパッケージプランと比較して、制度設計から行う分、自社のメッセージが色濃くでるサービスといえます。

さらに企業独自のメニューを作りやすく、健康管理をしっかり行ったり、ワークライフバランスを気遣ったり、自己啓発を奨励したりするなど、福利厚生を通じて会社から従業員へメッセージを伝えることもできる点は、他の福利厚生制度にはない大きな特徴といえるでしょう。あわせて読みたい

3-2 利用できるサービスで選ぶ

福利厚生サービス会社はそれぞれで利用できるサービス内容が異なるため、自社の従業員が利用しやすいサービスを多く含んでいるものを選択すると良いでしょう。

福利厚生サービスの導入を検討している場合には従業員に「欲しい福利厚生は何か」というアンケートを取ってみるのも面白いかもしれません。

3-3 必要なコストで選ぶ

福利厚生サービスを利用する際には月額費と入会金が必要です。

月額費と入会金は企業の人数規模や利用するコースによっても異なります。自社の経済状況と重ね合わせながらどのサービスが自社に最適か検討してみましょう。

3-4 企業に応じたカスタマイズ性で選ぶ

福利厚生サービスの最たる特徴のひとつとして、メニューのラインナップが非常に豊富であることが挙げられます。このすべてがメリットではなく、企業によっては 競合他社のサービスがメニューに含まれる場合もあるため、特定のメニューだけオン/オフを切り替えられる、などのカスタマイズに柔軟に対応できることが求められます。

その他に以下のように、企業の風土や文化、従業員に対してのメッセージなどを指し示すことができるようにカスタマイズができると、導入のハードルや持続性がぐっと高まるでしょう。

● 特定のメニューや宿泊施設などに企業が一部の補助を加えられる

● 在宅勤務を支援するグッズの購入に割引を加えられる

● 企業独自のメッセージやブランドステートメントをトップ画面に表示できる

3-5 申込のしやすさで選ぶ

前述通り、福利厚生サービスの導入には、現在の社内の福利厚生の見直しから始めるのが理想です。現在、どのような福利厚生があって、どの程度の従業員が利用しており、どれくらいのコストがかかり、どの程度効果があるのかを確認し、その結果、そのサービスが今後も必要なのか、などから始まり、今後どのようなメニューが求められているのか、などを検討する必要があります。福利厚生サービス導入にあたっての一番の大きなハードルとなります。

しかし、導入までに、このハードルをともに乗り越えてくれるような心強いサポートがあればどうでしょう。導入前段階から、導入に実際に至るとなったとき、導入後もサポートや利用率の向上に向けてともに検討をしてくれる体制が整っていれば、安心して申し込みができるでしょう。つまり、これが申し込みのしやすさにつながるのです。

Webサイトに掲載されている情報だけでは分かりづらい、取得できないため、実際に問い合わせてみて困っている点や懸念するポイントなどを伝え、どのように解決に至れるのかを一緒に考えてくれるような福利厚生サービス提供企業に一任してみると良いでしょう。

3-6 サポート体制で選ぶ

アウトソーシングサービスは導入後の働きかけや周知などのサポートが非常に重要です。なぜなら、サービスを導入したところで、社内で周知が進んでいなければ利用率が伸びず、エンゲージメント向上にもつながりません。従業員のサービス利用向上のためにも、アウトソーシングサービスを運営する企業や担当者と何度も話し合える環境があるかを、導入前に確認する必要があります。そのうえで、導入事例などを踏まえたうえで検討を進めていきましょう。

また、導入後に失敗に終わってしまうケースとして多いのが、「利用率の低さ」や「従業員への周知が行えていない」といったパターンです。

前者の「利用率の低さ」では、名ばかりの制度となってしまったというひとつの失敗例と言えます。企業側が考える従業員の要望と、実際に従業員が抱いている要望とのミスマッチが原因です。一部の従業員にしか恩恵がない福利厚生も、利用率低下の一因です。たとえば、レジャー施設の割引は、休日にあまり外出しない従業員にとっては恩恵がありません。一方、社員食堂や住宅費補助など誰でも利用しやすい制度は、歓迎されやすい傾向にあります。福利厚生を整える際には、従業員の目線に立って内容を考えることが求められます。従業員のニーズを正確に把握するためには、アンケートを実施するのも有効な手段です。

後者の「従業員への周知が行えていない」では、せっかく充実した福利厚生を用意しても、従業員がそれを知らなければ意味がありません。一部の従業員だけが知っているのではなく、全従業員に福利厚生について把握してもらう必要があります。福利厚生の内容を従業員に伝達する手段として、以下が挙げられます。

- 書面での配布

- メールでの配信

- 掲示板への掲出

- 社内報への記載

これらの方法で、自社にある福利厚生を従業員にアピールしましょう。従業員の福利厚生に対する認知度をさらに上げたいなら、説明会の開催も有効です。積極的に福利厚生を利用してもらい、満足度の向上を目指しましょう。

3-7 法対応で選ぶ

2025年 4月(および10月)、育児・介護休業法が改定されました。皆さまの企業では、既に法対応や準拠する施策のご準備を進めているかもしれません。育児・介護従事者様をサポートするために、パッケージサービスを導入する企業も多いようです。両立支援策は会社として取り組むべき課題であると認識している企業様は多いと思いますが、一部の対象従業員様限定で資金サポートをするのは難しいという現実もあります。

全従業員が平等に利用可能機会を得るパッケージサービスであれば、育児・介護と両立して働いている従業員の資金サポートをすることが可能です。パッケージサービスの中で特定メニューのみにさらなる追加補助設定も可能な場合も多いため、保育施設で利用可能なクーポンや介護補助金制度が、通常金額よりさらに割引価格で従業員へ提供することも可能です。

福利厚生パッケージサービスで改正法に準拠するか、については、厚生労働省にも質問が多く寄せられているようで、Q&Aというかたちで“準拠する”との記載があります(Q2-17参照)。

厚生労働省:令和6年 改正育児・介護休業法に関するQ&A

また、健康経営推進に対しても福利厚生サービスによる対応が可能です。例えば、健康支援商品購入に対する補助や、全国で利用可能なフィットネスクラブの補助です。こちらの資金サポートは、健康経営優良法人の認定を受ける為の健康経営度調査に回答する際にも記入可能な内容となります。

さらに意識高く取り組みを行われている企業では、健康活動へ積極的に取り組んだ従業員への報償として、パッケージサービスのコインプログラムを活用したインセンティブ制度を導入するケースも多く存在します。

4.福利厚生サービスおすすめ4選(五十音順)

本章では、福利厚生サービスとして人気を博しているおすすめのサービスを5つ紹介します。どれも多くの企業及び会員が利用しているサービスなので安心して利用できるものとなっています。自社が最も重視する部分で選ぶようにすると良いでしょう。

4-1 WELBOX(ウェルボックス)

|

WELBOX |

|

|

運営企業 |

株式会社イーウェル |

|

会員数 |

1,016万人(2023年4月時点) |

|

入会金 |

登録人数によって異なる |

|

月額費 |

プラン・登録人数によって異なる |

|

導入企業 |

トヨタ自動車株式会社 株式会社デンソー 株式会社ジェイテクト 株式会社資生堂 大日本住友製薬株式会社 |

株式会社イーウェルが提供する「WELBOX」はパッケージ型の福利厚生代行サービスです。レジャー、健康増進、介護・育児、自己啓発など、全国各地で使える多彩なサービスメニューを予算に応じてカスタマイズできるのが特徴です。

利用者となる従業員にとってだけでなく、企業の人事・労務担当者も従業員の利用状況をリアルタイムで確認できるダッシュボードが提供されており、業界最長の受付時間を誇るコールセンターや、24時間365日利用可能な専用ホームページも充実しています。運用状況に関しても、随時担当者から定期フォローを行われ、アフターフォローが手厚い点が特長です。

特に「プライベート」「経済状況」「仕事」「生活習慣」「心と身体」の5要素を統合的に高める活動を支援し、個人と組織のウェルビーイングに貢献することを目指しています。そのために「WELBOX」のほかにも、カフェテリアプラン、ポイント型報奨サービス「インセンティブ・プラス」、「健康経営支援サービス」によるコンサルティング、健康応援サイト「KENPOS」、従業員のウェルネスを可視化する組織診断「ウェルスコア」などのサービスを提供しています。

個々にサービスを提供するだけでなく、総合的に企業のウェルビーイング、“WEL-UP”を実現するためのソリューションが揃っていることが特徴です。 介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

WELBOX関連資料【ダウンロード用資料】

4-2 福利厚生倶楽部

|

福利厚生倶楽部 |

|

|

運営企業 |

株式会社リロクラブ |

|

会員数 |

700万人(2023年4月時点) |

|

入会金 |

30,000円~(従業員数によって異なる) |

|

月額費 |

550円~(プランによって異なる) |

|

導入企業 |

大阪ガス株式会社 株式会社ラウンドワン 池田泉州銀行 株式会社ジュピターテレコム 積水化学工業株式会社 |

株式会社リロクラブが運営する「福利厚生倶楽部」は中小企業に人気のあるパッケージ型の福利厚生代行サービスです。“中小企業にも大企業並みの福利厚生を”をモットーにサービスを提供しており、契約会社の77.8%が従業員100名以下の中小企業となっています。豊富な実績と会員数を活かした、低コストでも質の高いサービス内容が強みです。

地域格差の少ない豊富な福利厚生サービスに力を入れているため、全国7か所での窓口対応や地域に密着したサービスの提供を行い、地方都市に拠点を置く企業でも大企業並みの豊富なメニューが利用できます。

4-3 ベネフィット・ステーション

|

ベネフィット・ステーション |

|

|

運営企業 |

株式会社ベネフィット・ワン |

|

会員数 |

1,594万人(2023年4月時点) |

|

入会金 |

20,000円~(従業員数によって異なる) |

|

月額費 |

600円~(プランによって異なる) |

|

導入企業 |

日本電信電話株式会社 東洋テック株式会社 株式会社ベルシステム24 エフコープ生活協同組合 JR九州 |

株式会社ベネフィット・ワンが提供する「ベネフィット・ステーション」は、従業員とその家族が人生のあらゆる局面で活用できる会員制福利厚生サービスで、140万以上のサービスで構成されています。

「ベネフィット・ステーション」以外にも福利厚生サービスやヘルスケアサービス、HRサービスまで幅広くワンストップで提供する体制を整えています。さらに、2022年には株式会社JTBと業務提携し、旅行・宿泊のコンテンツが一層充実しました。

4-4 ライフサポート倶楽部

|

ライフサポート倶楽部 |

|

|

運営企業 |

リソルホールディングス株式会社 |

|

会員数 |

約200万人(2023年4月時点) |

|

入会金 |

無料 |

|

月額費 |

350円~(従業員数によって異なる) |

|

導入企業 |

リンナイ株式会社 加賀電子株式会社 富士通ゼネラル健康保険組合社 |

ライフサポート倶楽部の基本的な考え方は、導入した企業の従業員・家族の「ウェルビーイング」の実現にあります。「からだ・こころ・くらしのすべてが満たされた"ちょうどイイ"状態」にするために、満たされない状況をライフサポート倶楽部のサービスによりセルフマネジメントすることで支援するというコンセプトとなっています。

5.福利厚生サービスを選ぶときのポイントと注意点

福利厚生サービスは、前章で紹介したような大手サービスのほか、職域や対象を絞った小規模なサービスも含めれば非常に多く存在します。その中で、自社にあったサービスを導入・選択するためにはどうすれば良いのでしょうか。また、そもそも福利厚生サービスを導入するにあたって、本当に導入をすべきなのでしょうか。そう考える福利厚生担当者(広域的に、人事担当者や労務担当者を含みます)も多いと思います。この章では、実際に導入を検討する際のポイントや注意点を紹介します。

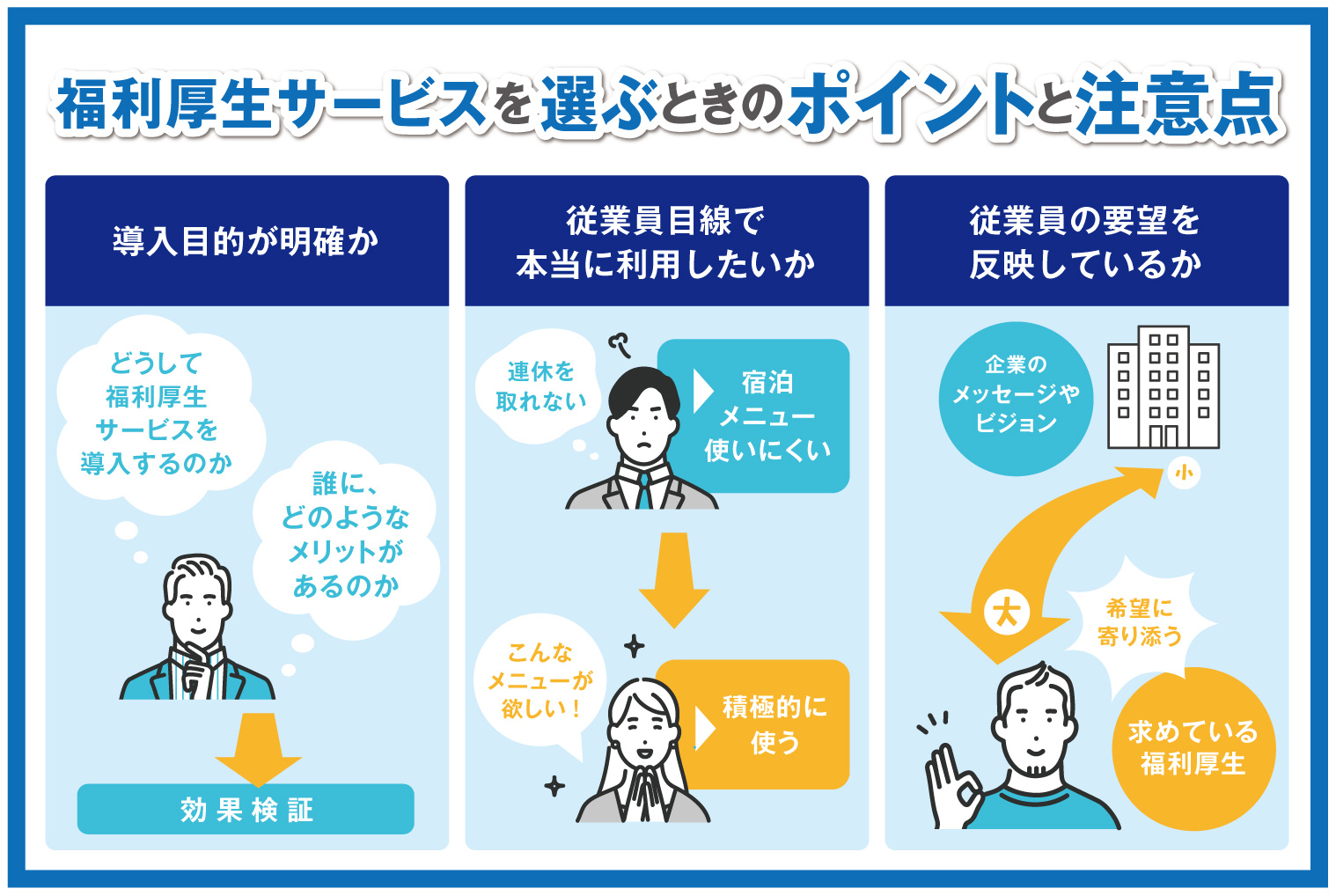

5-1 導入目的が明確か

「どうして福利厚生サービスを導入するのか」「福利厚生サービスの導入で、誰が、どのようなメリットを享受できるのか」といった点を事前に明確にしておきましょう。これは、導入後にどのような効果が得られたのか、その結果、今後どうすればさらに良くなるのか、といった効果検証を行う際にも非常に大切な示準となります。導入前後で何が変わったのか、本当に効果があったのか、などを定かにするためにも、当初定めた目標・目的を定かにしておくことが大切です。

5-2 従業員目線で見たときに本当に利用したいか

例えば職種・業種として“連休がない”企業もあるでしょう。労働基準法に則ってはいるが、そもそも連休を取れない職場環境も多くあるはずです。そんな環境で「宿泊メニューの利用促進をするために割引を大きく設定する」といった行動をしても、実現可能性が低く、意味が非常に薄れてしまうでしょう。“従業員目線で、これがあれば嬉しい! 積極的に使う!!”といったメニューを多く取り揃えたり、会社が補助を行うなどの取り組みがあれば、従業員の会社への愛着心も高まります。

5-3 従業員の要望を反映しているか

従業員が求めている福利厚生のかたちと、企業が従業員に伝えたいメッセージやビジョンとの間に乖離はありませんか?

従業員が何を求めているか、また企業は従業員に何を伝えたいのか、ここに乖離があると、せっかくの福利厚生制度も企業の一方的な押し付けになってしまうおそれがあります。

従業員が求めている要望により添いながらも、きちんと企業のメッセージも伝え、相互に歩み寄るための手段として福利厚生サービスを利用できれば、単純な満足度向上の手段としてだけでない副次的な効果が得られるでしょう。

6.まとめ

福利厚生制度は会社を経営するうえで人事的な側面から非常に重要な制度の一つです。ただし、コスト的に無視できない費用が発生し、経営を圧迫してしまう可能性もあります。福利厚生制度は、アウトソーシングの対象となりやすいものが多く、既存制度の廃止やアウトソーシングを視野に入れた制度の見直しはメリットがあり、解決手段ともなります。しかし、アウトソーシングサービスを導入する際には、現状の分析と導入後のギャップの把握、そしてメリットとデメリットの比較検討が必要です。

福利厚生のアウトソーシングは導入して終わりではなく、利用状況の把握や導入した後の費用対効果の検証、さらには社員への定期的なアンケート実施することで、より社員に密着した福利厚生サービスを展開することができます。

本記事ではアウトソーシングを導入する際のメリット、注意点、比較ポイントについてご紹介しました。企業で働く皆様のエンゲージメント向上だけではなく、導入にあたっては イーウェルの専任担当者が徹底的に人事・労務ご担当の皆さまをサポートいたします。

福利厚生についてお悩みであれば、弊社サービスをご検討のうえ、まるごとご相談ください。イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend