中小企業経営者必見!福利厚生導入にかかる費用と対策

「中小企業はどのように福利厚生を整えていけばよいのか?」

「大企業のように、福利厚生に多くの費用をかけるのは難しい」

そんな悩みを持っている経営者の方も多いのではないでしょうか。

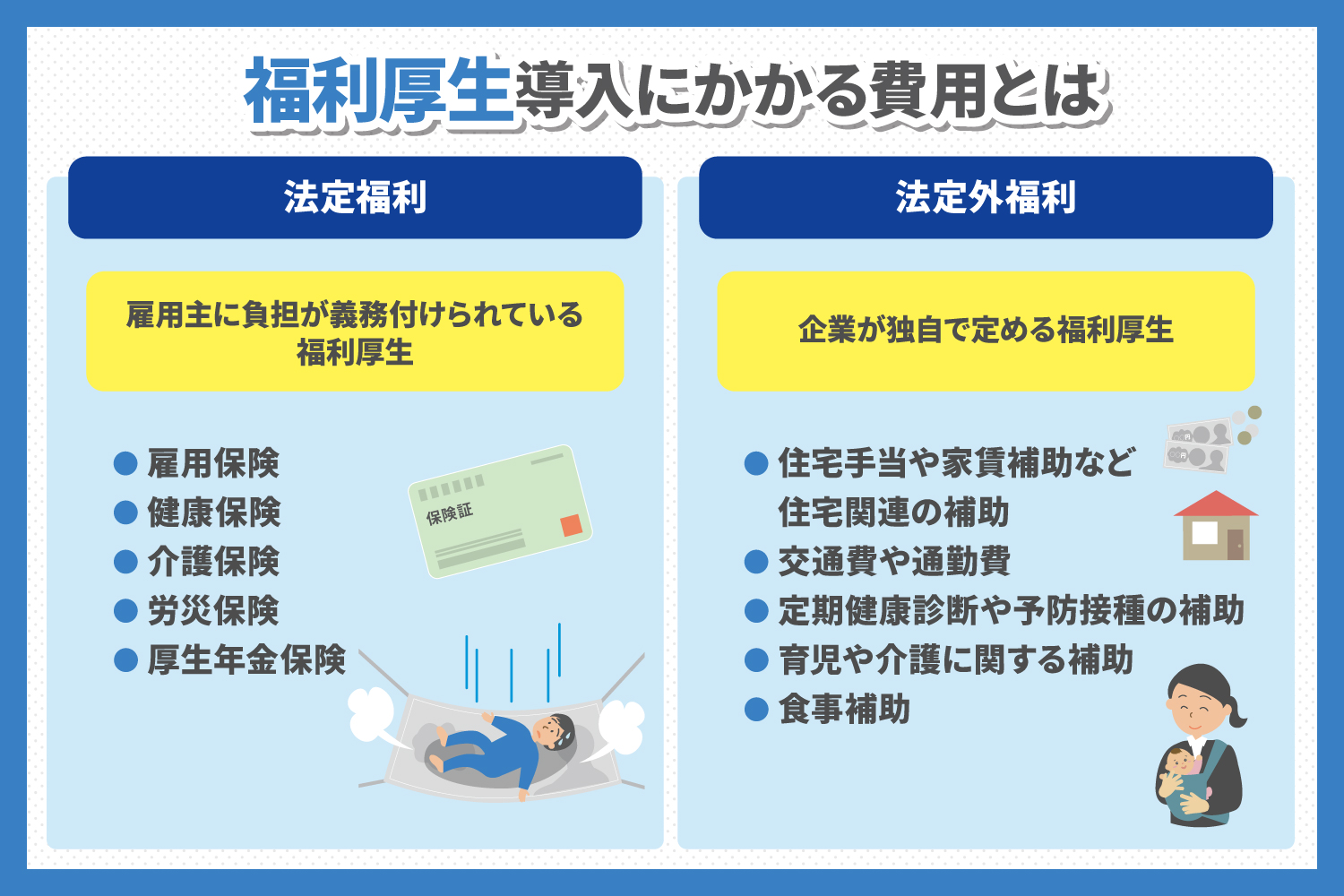

本記事では、福利厚生導入にかかる費用とその対策について解説します。従業員が求める福利厚生は、ライフスタイルやライフステージによって多様化しており、雇用者側の視点だけでなく、従業員の立場に立った発想が求められます。

また、雇用主に義務付けられている「法定福利厚生」と、企業が独自に提供する「法定外福利厚生」の違いについても紹介しますので、福利厚生を導入する際の参考にしてください。

目次

1.中小企業の福利厚生における現状

現在、中小企業の福利厚生をとりまく課題として、以下の3点が挙げられます。

- 社会保険料の値上げによる法定福利費負担の増加

- 大企業に比べて予算の制限

- 従業員のニーズの多様化

主要な点をひとつずつ簡潔に確認しましょう。

1-1. 社会保険料の値上げによる法定福利費負担の増加

社会保険料の増加に伴い、中小企業が負担する法定福利費も増えてきています。

法定福利費は、健康保険法、労働基準法、厚生年金保険法などの法律・法令により、従業員を雇用する事業者に負担が義務付けられている社会保険に関する費用です。「法定」という通り、従業員を雇用していれば必ず必要となる費用となり、減額することもできないため、企業、特に中小企業での雇用にあたっては負担が重くのしかかる場合があります。

具体的には、近年、以下のような動きがあります。

まず、厚生年金保険料は年金制度の改正に基づき、2004年から毎年引き上げられてきましたが、2017年以降は18.3%で据え置かれています。

さらに、2024年3月には、全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者を対象に、全国の半数を超える24の都道府県で健康保険料が引き上げられました。健康保険料の増加により、他の福利厚生に割り当てる予算に制約が生じる可能性も考えられます。

労災保険料率は原則として3年ごとに改定されますが、直近では、2024年度に見直され、2026年度まで適用される保険料率が決定しています。

雇用保険は、前年の状況(失業手当の受給者数、労働者の実質賃金、積立金残高等)を参考に、毎年見直しが行われています。最近では、2022年度・2023年度と連続して保険料率が引き上げられましたが、2025年度には0.1ポイント程度の引き下げが実施されました。

加えて、「子ども・子育て拠出金」があります。これは厚生年金保険の加入者全員を対象に徴収され、全額を企業が負担します。近年では、拠出金率が増加傾向にありましたが、法律で上限は0.4%と定められており、2025年度は「0.36%」となっています。

また、子ども・子育て拠出金と名称が似ていますが、異なる制度として「子ども・子育て支援金」が2026年度から徴収される予定です。

2023年12月に策定された「こども未来戦略」に基づき、少子化対策の強化などのために健康保険料・介護保険料に上乗せされて徴収されます。2026年度は約0.3%、2028年度には0.4%程度まで段階的に引き上げられる見込みで、企業は原則として労使折半で半分を負担することになります。そのため、企業にとってはさらなる負担増となる可能性があります。

このように、社会保険料の負担は増加傾向にあり、2024年度頃から世間的に賃上げの機運が高まっているものの、賃上げを行えば社会保険料は連動して増加するため、企業の負担感は一層強まっているといえます。

1-2. 大企業に比べて予算の制限

中小企業の福利厚生は、大企業に比べて予算や人員の面で大きな差があります。厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査」によれば、従業員が30~99人の企業では、1人当たりの月平均法定外福利費が4,414円でした。一方、従業員が1,000人以上の大企業では5,639円となっており、コスト面での格差が見られます。

大手企業のような幅広い福利厚生を提供するのが難しい中小企業は、限られた予算とリソースの中でコスト効率の高い福利厚生を考えることが求められます。

1-2-1. 法定福利費の平均

法定福利厚生費は、上記「令和3年就労条件総合調査」によれば、従業員1人あたり月額50,283 円で、現金給与以外の労働費用(73,296円)の約69%を占めています。

中小企業と大企業の金額は、以下の表のとおりです。

|

法定福利厚生費 (1人あたり月額) |

(比較参考:前回調査)全体 |

全体 |

大企業(従業員1,000人以上) |

中小企業(従業員30~99人) |

|

健康保険料・介護保険料 |

16,881円 |

17,496円 |

18,858円 |

16,012円 |

|

厚生年金保険料 |

25,914円 |

27,905円 |

30,197円 |

25,265円 |

|

労働保険料 |

4,244円 |

3,695円 |

3,942円 |

3,645円 |

|

子ども・子育て拠出金 |

452円 |

987円 |

1,105円 |

841円 |

|

その他の法定福利費 |

118円 |

98円 |

155円 |

0円 |

|

合計 |

47,693円 |

54,283円 |

54,348円 |

45,819円 |

法定福利厚生費は、法律に基づき区分ごとに同一のルールで適用され、企業にとっては必ず負担しなければならない費用です。平成28年の調査と比較しても明らかなように、その金額は顕著に増加しています。

わずか5年で、従業員1人あたり月額平均が2,590円も上昇しており、これが毎月積み重なることを考えると、中小企業のみならず、大企業にとっても無視できない支出といえるでしょう。

1-2-2. 法定外福利費の平均

法定外福利厚生費については、同じ調査に基づき、常用労働者1人あたり月額の平均は次のようになっています。

|

法定外福利厚生費 (1人あたり月額) |

(比較参考:前回調査)全体 |

全体 |

大企業(従業員1,000人以上) |

中小企業(従業員30~99人) |

|

住居に関する費用 |

3,090円 |

2,509円 |

3,974円 |

960円 |

|

医療保険に関する費用 |

877円 |

729円 |

768円 |

660円 |

|

食事に関する費用 |

616円 |

493円 |

174円 |

849円 |

|

文化・体育・娯楽に関する費用 |

383円 |

163円 |

141円 |

183円 |

|

慶弔見舞等の費用 |

222円 |

184円 |

168円 |

172円 |

|

上記以外の法定外福利費 |

1,341円 |

805円 |

414円 |

1,589円 |

|

合計 |

6,528円 |

4,882円 |

5,639円 |

4,414円 |

1人あたり月額の金額で見ると、大企業と中小企業の間には約1,200円の差があることがわかります。大手企業のように幅広い福利厚生を提供するのが難しい中小企業においては、限られた予算や人材の中で、コスト効率の高い福利厚生の導入が求められています。

また、法定外福利厚生の費用は、2016年(平成28年)から2021年(令和3年)の間に約2,000円減少しており、コロナ禍の影響なども要因として考えられますが、「限られた予算」という側面はますます強くなっています。

限られた費用の中でも、自社の従業員が何を求めているのか、どのような制度なら一定の満足を得られるのかを見極めることは、企業や人事・総務にとって大きな課題となっており、ニーズを的確に捉えることが求められる難しい局面にあります。

1-3. 従業員のニーズの多様化

現代の労働環境において、従業員のニーズは多様化し、絶えず変化しています。特にコロナ禍の影響で、テレワークの導入やワークライフバランスの向上が強く求められるようになりました。テレワークは従業員が仕事と家庭生活を両立させるための重要な手段とされています。さらに、従業員のワークライフバランスをサポートするために、フレックスタイム制度や短時間勤務制度の導入・拡充も検討していく必要があります。

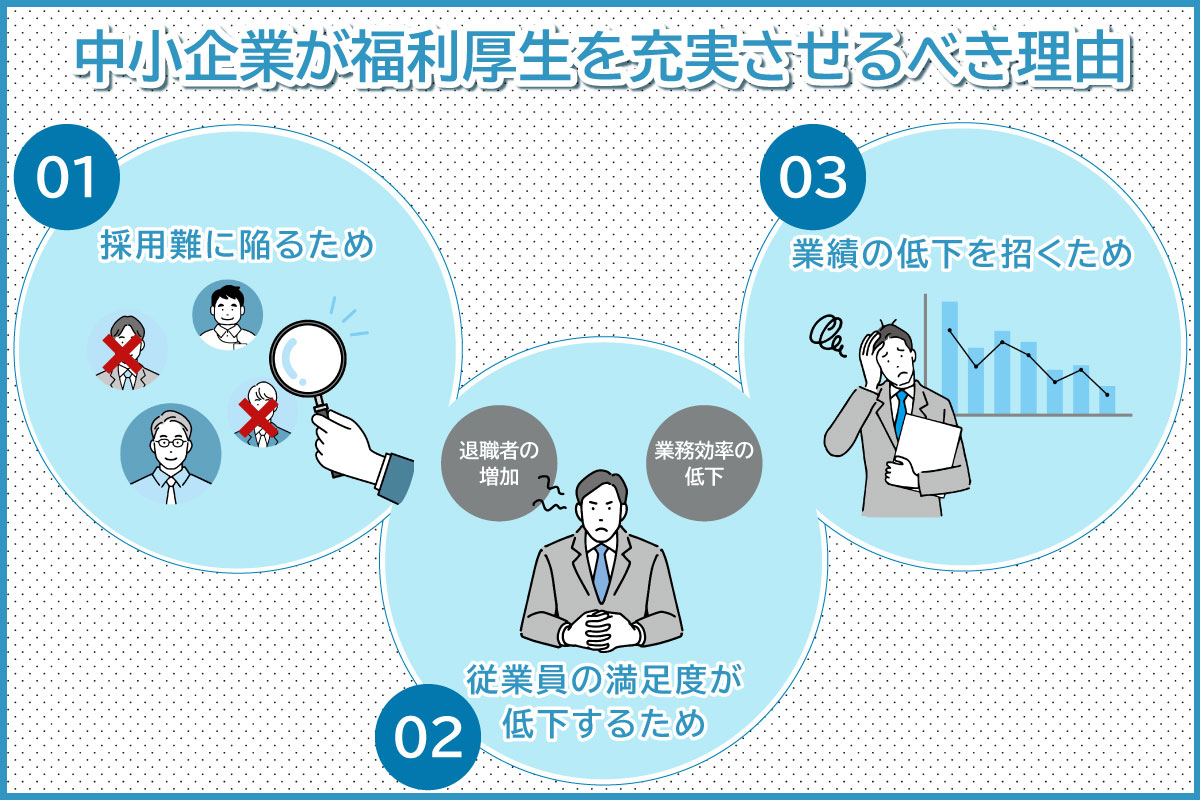

2.中小企業が福利厚生を充実させるべき理由

なぜ中小企業が福利厚生を充実させる必要があるのでしょうか。中小企業が福利厚生を充実させるべき理由は、主に以下の3つが挙げられます。

2-1. 人材採用のため

福利厚生が充実していない企業は、求職者から敬遠され、採用難に陥る可能性が高いとされています。実際、株式会社リクルートが運営する就職みらい研究所の「2020年卒の学生が就職先を確定する際に決め手となった項目」に関する調査では、「福利厚生や手当が充実している」が第2位にランクインしています。

特に、長年にわたり人材確保に課題を抱えている建設業や運送業、介護・福祉、サービス業界、IT業界などは、福利厚生の充実が採用難を打開する一つのきっかけとなるかもしれません。

2-2. 従業員の満足度向上のため

福利厚生が充実していなければ、企業に対する従業員の満足度が低下してしまいます。

満足度の低下は、業務効率の低下や離職率の上昇などを引き起こす可能性があります。そのため、福利厚生を見直し、従業員が安心して働ける環境づくりを意識して行うことが重要だといえるでしょう。

2-3. 業績向上のため

従業員の満足度が低下し、業務効率が落ちると、結果的に企業の業績にも悪影響を及ぼす可能性が高まります。

業績の低下が著しい場合には、その要因を把握するために「従業員満足度アンケート調査」を実施することをおすすめします。

福利厚生関連の事例集【ダウンロード用資料】

「WELBOX」導入後の全てを紹介!導入企業一覧も紹介しています。

3.中小企業が導入すべき福利厚生

3-1. 中小企業でも法定福利厚生は必須

既出となりますが、法定福利費は、法律・法令に基づき、従業員を雇用する事業者に負担が義務付けられている社会保険に関する費用です。

実際に「法定福利厚生費」として企業が負担する必要があるのは、以下の6種類です。

- 厚生年金保険

- 健康保険

- 介護保険

- 労災保険

- 雇用保険

- 子ども・子育て拠出金

これらの費用は、事業者が任意で負担を選べるものではなく、法律や法令に基づき必ず負担しなければなりません。

法定福利厚生に関連する制度としては、この他に「年次有給休暇」「生理休暇」「産前産後休業」「健康診断の実施」などがあります。これらもすべて任意ではなく法令により義務付けられているため、制度がもれなく整備されているかどうか、企業として十分に確認しておくことが重要です。

3-2. 中小企業で平均的に導入されている法定外福利厚生

法定外福利厚生は、法定福利厚生とは異なり、各企業が独自で導入する任意の制度です。内容は企業によってさまざまで、どのような制度をどの程度設けるかも企業の裁量に委ねられています。法定福利厚生と異なり、導入の義務はありません。

ただ、企業に委ねられていますが、近年では「まったく(法定外)福利厚生がない」という企業はあまり見られなくなってきています。前章で中小企業が福利厚生を充実させるべき理由を紹介しましたが、ある程度の制度が整っていなければ、この人手不足が深刻化する中で人材を確保することが難しくなってきているためです。

では、中小企業ではどのような法定外福利厚生が導入されているのでしょうか。

2020年のアンケート結果によれば、中小企業で平均的に導入されている(導入の割合が高い)制度は、次のとおりです。

|

順位 |

福利厚生制度の内容 |

全体の導入割合 |

従業員30~99人 |

従業員300人以上 |

|

1 |

慶弔休暇制度 |

90.7% |

94.1% |

97.0% |

|

2 |

慶弔見舞金制度 |

86.5% |

89.7% |

95.5% |

|

3 |

病気休職制度 |

62.1% |

68.5% |

86.5% |

|

4 |

永年勤続表彰 |

49.5% |

54.7% |

77.4% |

|

5 |

人間ドック受診の補助 |

44.6% |

41.1% |

64.7% |

|

6 |

家賃補助や住宅手当の支給 |

44.0% |

48.2% |

71.4% |

|

7 |

社員旅行の実施、補助 |

43.5% |

46.0% |

38.3% |

|

8 |

労災補償給付の付加給付 |

40.1% |

40.7% |

45.9% |

|

9 |

病気休暇制度(有給休暇以外) |

40.1% |

43.2% |

50.4% |

|

10 |

短時間勤務制度 |

36.4% |

41.3% |

70.7% |

引用:企業における福利厚生施策の実態に関する調査 ―企業/従業員アンケート調査結果― 図表 2-4-1・2-4-3 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構 2020年7月

この調査は2020年の結果であり、コロナ禍以前の状況を反映したものです。そのため、現在の状況を踏まえると、「社員旅行の実施、補助」は導入割合が低下し、当時はランク外だった「テレワーク制度」などの導入が進んでいる可能性があります。ただし、上位に挙がっている制度の多くは、コロナ禍に関係なく必要とされるものであり、依然として高い導入率を維持していると考えられます。

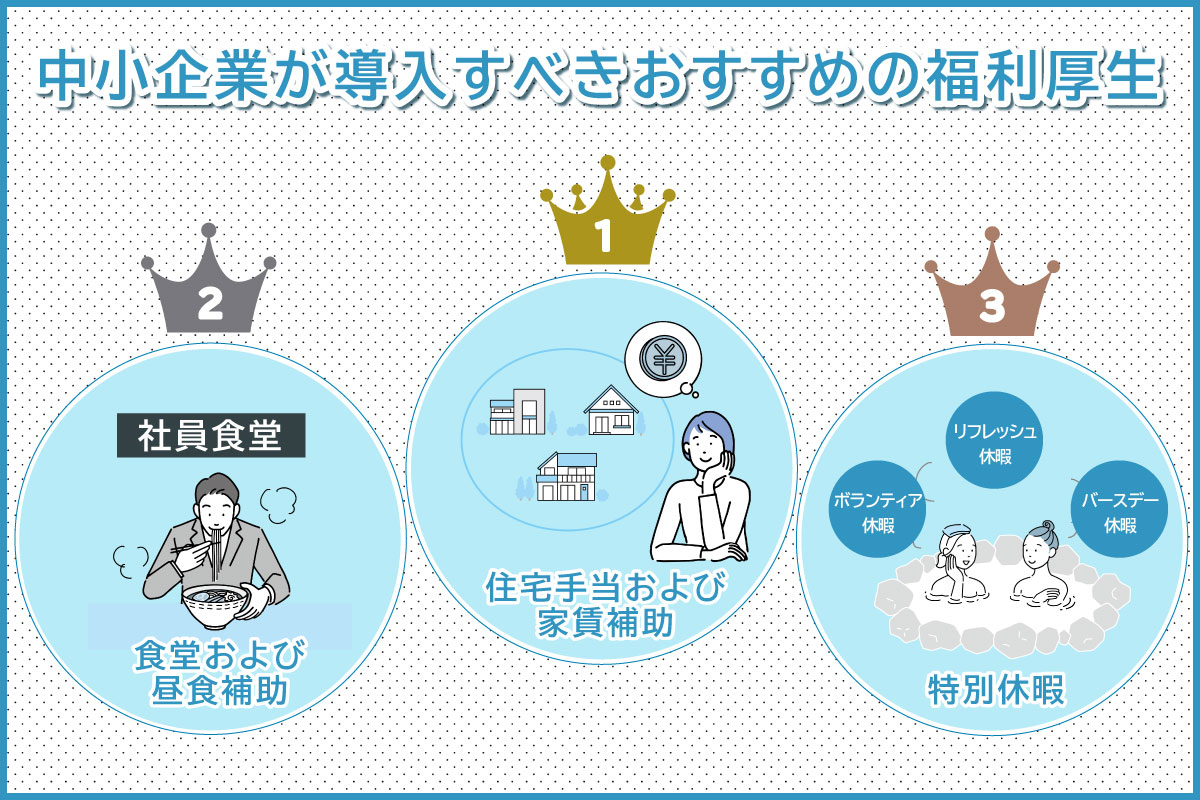

4.中小企業におすすめの福利厚生

働き方や労働者の価値観の変化に伴い、福利厚生に対する要望やニーズも時代とともに変化しています。

かつては社員同士のコミュニケーションの手段として歓迎されていた、レクリエーションや社員旅行も、現在では好まれないケースが増えてきました。特に若手社員の間では、仕事以外での人間関係の構築を求められるような福利厚生に対して、否定的な意見が見られることもあります。

株式会社OKANが2019年に実施した「従業員が求める福利厚生ランキング」では、以下のような結果が出ています。

1位 住宅手当および家賃補助

2位 食堂および昼食補助

3位 特別休暇

金銭的な補助や、プライベートの充実をサポートする施策が好まれていると言えます。従業員の要望とニーズを的確に把握し、それに即した福利厚生を慎重に選定することが重要です。まずは、こうしたニーズの高い福利厚生から整備を進めることで、従業員の満足度を効果的に高めることができるでしょう。

ほかにも、さまざまな企業や団体が実施している「人気の福利厚生ランキング」も数多く公開されており、今後の制度設計を検討する際の参考資料として非常に有用です。

[注1] 株式会社ビズヒッツ「あったら嬉しい人気の福利厚生ランキング」

4-1. 住宅手当および家賃補助

住宅手当や家賃補助は、企業が従業員の住宅費用の一部を支援する福利厚生です。

住宅ローンや家賃の支払いは、生活における大きな支出のひとつであり、その一部を企業が負担することで、従業員の経済的な安心感や満足度の向上につながります。

ただし、住宅手当や家賃補助を給与に加算して現金支給する場合は、給与と同様に課税対象となります。そのため近年は、企業がマンションやアパートを法人契約し、従業員に貸与する形で家賃を補助するケースも増えてきています。この方法であれば、課税負担を抑えつつ、実質的な支援が可能となります。

4-2. 食堂および昼食補助

社内に低価格で食事ができる食堂を設置したり、昼食代を一部負担する制度は、従業員の満足度向上に大きく貢献する福利厚生です。

「旅行やレジャーの割引制度」や「資格取得支援」などと比べて、「食事補助」はより多くの従業員が日常的に利用しやすいという特徴があります。さらに、日々の生活に直結する「食費」の一部を企業が負担してくれることは、従業員にとって実感しやすく、ありがたみを感じやすい点も魅力です。とはいえ、社内に食堂を新設するのはコスト面でハードルが高い場合もあります。そうした企業向けに、近年では低コストで導入できる「社食サービス」も登場しており、手軽に昼食補助を実現する手段として注目されています。

昼食費用の補助も、非課税にできる上限や条件が決まっており、運用に注意が必要な制度です。2026年度には40年ぶりに非課税限度額が引き上げられる案が提出されており、今後の動きに注目が集まっています。

4-3. 特別休暇

特別休暇とは、法律で定められている法定休暇とは別に、企業が独自に設ける休暇制度のことです。

たとえば、バースデー休暇やボランティア休暇、リフレッシュ休暇などが挙げられます。これらの休暇に給与を支給するかどうかは、企業ごとに自由に設定することが可能です。特別休暇のように、従業員のプライベートの充実を意識した福利厚生は満足度に大きく関わるため、積極的に導入を検討する価値があります。

5.大企業と中小企業の福利厚生の違い

大企業と中小企業の間では、法定福利厚生ではなく、法定外福利厚生において差が出る傾向があります。

特に以下のような点に違いが見られます。

- 費用面

- 制度の種類や数

- 柔軟性

5-1.費用面

これまで見てきたように、法定外福利厚生の費用については、大企業と中小企業の間で明確な差があります。

(一部抜粋 再掲)

|

法定外福利厚生費(1人あたり月額) |

大企業(従業員1,000人以上) |

中小企業(従業員30~99人) |

|

住居に関する費用 |

3,974円 |

960円 |

|

医療保険に関する費用 |

768円 |

660円 |

|

食事に関する費用 |

174円 |

849円 |

|

文化・体育・娯楽に関する費用 |

141円 |

183円 |

|

慶弔見舞等の費用 |

168円 |

172円 |

|

上記以外の法定外福利費 |

414円 |

1,589円 |

|

合計 |

5,639円 |

4,414円 |

1ヵ月当たりの金額で約1,200円程度の差があります。

5-2.制度の種類や数

大企業では従業員数が多く、ニーズも多様であることから、法定外福利厚生の制度も種類が豊富で、幅広く網羅的に整備されている傾向が見られます。さらに、自社で用意した制度に加えて、福利厚生パッケージサービスなどを導入し、従業員が利用できる制度の選択肢をさらに広げているケースも見られます。

一方で中小企業は、費用面での制約があるため、制度の種類や数が大企業ほど多くない場合もあります。しかし、中小規模ならではの強みとして、従業員のニーズに絞って重点的に制度を導入することも可能です。

また、従業員数が限られているからこそ、企業の特色を反映した法定外福利厚生を、トップダウンで、あるいは現場の声をもとにいち早く導入することができます。顔が見える距離感だからこそ実現できる制度設計は、中小企業ならではの強みといえるでしょう。

5-3.柔軟性

前出の表からもわかる通り、「住居に関する費用」と「食事に関する費用」において、大企業(従業員1,000人以上)と中小企業(従業員30~99人)との間に顕著な差が見られます。

大企業では「住居に関する費用」が中小企業の4倍以上になっている一方で、「食事に関する費用」は約1/5にとどまっています。

大企業では、従業員数が多いため、公平性や平等性が求められます。そのため、制度の変更や追加を行う際には、アンケートの実施や説明会の開催など、手続きが煩雑になりがちで柔軟性に欠ける場合があります。

一方、中小企業では、大企業とは異なる視点で、必要な制度をピンポイントで導入し、求められた補助をダイレクトに提供できるという強みがあります。

6.中小企業が福利厚生を導入するメリット

中小企業は、大企業と比べて知名度や待遇面で劣ることが多く、そのために人材確保が難しいケースも少なくありません。しかし、福利厚生を充実させることで自社の魅力を高め、競合他社との差別化を図ることができます。福利厚生が整っている企業は求職者からの注目を集めやすく、自社を選んでもらえる可能性が高まります。また、現社員にとっても福利厚生の充実は働きやすさにつながり、企業へのエンゲージメントを高めるため、結果的に離職率の低下にも貢献します。

6-1.優秀な人材の確保

福利厚生が充実している企業は、人材の定着や新たな人材の採用においても有利です。ニーズに合った福利厚生は企業の魅力を高め、求職者や従業員からの評価を向上させるため、適格な人材が積極的に応募してくるようになります。また、福利厚生の整備は企業の安定性を示す要素として認識され、企業イメージの向上にもつながります。結果として、福利厚生の充実は企業の競争力を高め、採用活動における強みとなります。

6-2.従業員満足度の向上

資金面で制約の多い中小企業にとって、可能な範囲で従業員満足度の向上につながる福利厚生制度を整えることは重要です。

福利厚生とは給与以外で従業員を支援する施策であり、これらを充実させることでモチベーションの向上や生産性の向上、さらには定着率の改善にもつながります。特に30代以上の従業員にとって、福利厚生制度の充実はキャリア形成やライフプランを現実的に考え始める時期において、大きな安心感をもたらします。たとえば、「退職金制度」や「子育て・介護に関する制度」など、生活に密接に関わる支援制度の整備が求められています。

また、「リフレッシュ休暇」や「資格取得支援」のような制度は、従業員のスキル向上や心身のリフレッシュを促し、労働生産性の向上と満足度の向上に直結しています。

6-3.離職防止

離職を防ぐためには、従業員のエンゲージメントを高める施策として、福利厚生の充実が重要です。限られた予算の中で制度を整えるのは簡単ではありませんが、工夫次第で従業員の満足度を高めることは十分に可能です。

近年は、従業員の声を反映させたユニークな福利厚生制度を導入している企業も増えてきています。

たとえば、食事補助、柔軟な就業時間の設定、アニバーサリー休暇などは、比較的低コストで導入することができます。また、福利厚サービスを提供する外部企業を活用すれば、手間をかけずに充実した制度を整えることも可能です。

福利厚生を効果的に活用することで、人材の定着を図り、離職防止につなげていきましょう。

7.福利厚生導入にかかる費用

第1章でもご紹介した通り、福利厚生の導入には福利厚生費が必要です。

日本経済団体連合会の調査によると、2019年度に企業が従業員1人あたりに負担した福利厚生費の平均は、月額108,517円でした。これは、前年度の113,556円から減少しており、前年よりも費用が縮小されたことがわかります。

月平均108,517円の内訳を見ると、削減が難しい法定福利費が84,392円、企業が独自に提供する法定外福利厚生費が24,125円となっており、法定外福利厚生費は全体の約29%弱を占めています。

また、現金給与総額に占める福利厚生費の割合は、法定福利費が15.4%、法定外福利厚生費はわずか4.4%でした。法定福利費の割合は2000年には11.9%だったため、約20年で3.5ポイント増加したことになります。

一方で、法定外福利費は2000年5.0%から0.6ポイント減少しており、社会保障関連費の増加と、企業独自の施策に対する厳しい状況がうかがえます。

例として、以下の金額と割合を見ていただきましょう。

- 住宅手当や家賃補助、社宅の提供など住宅関係の補助

- 交通費や通勤費

- 定期健康診断や予防接種補助など医療・健康関連

- 育児や介護に関する補助

- 食事補助

- 慶弔関連

|

(1人あたり月額) |

2019年 |

2019年 |

(比較参考) |

|

福利厚生費全体 |

108,517円 |

- |

113,556円 |

|

法定福利費 |

84,392円 |

77.8% |

88,188円 |

|

法定外福利費 |

24,125円 |

22.2% |

25,369円 |

|

住宅関係の補助 |

11,639円 |

10.7% |

12,133円 |

|

交通費や通勤費 |

8,669円 |

8.0% |

9,002円 |

|

定期健康診断や予防接種補助など医療・健康関連 |

3,187円 |

2.9% |

3,161円 |

|

育児に関する補助 |

428円 |

0.4% |

442円 |

|

介護に関する補助 |

27円 |

0.02% |

27円 |

|

食事補助 |

1,729円 |

1.6% |

1,824円 |

|

慶弔関連 |

514円 |

0.5% |

585円 |

法定外福利厚生には企業ごとの特色が表れるため、自社の魅力や他社との差別化をアピールするポイントになるでしょう。

8.福利厚生と税金

ここからは、福利厚生と税金の関係について、次の2つの観点から解説します。

- 福利厚生費の算出方法

- 導入後の維持・管理費用

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

8-1. 福利厚生費の算出方法

法定福利費の計算方法は、以下の通りです。

|

健康保険料 |

従業員の標準報酬月額に健康保険料率をかけた金額で、企業の負担は50% |

|

厚生年金保険料 |

従業員の標準報酬月額に厚生年金保険料率(18.3%)をかけた金額で、企業の負担は50% |

|

雇用保険料 |

賃金の総額に雇用保険料率をかけ、さらに負担割合をかけた金額が企業の負担(一般的には0.95%) |

|

労災保険料 |

賃金の総額に労災保険料率をかけた金額で、企業が全額負担 |

法定外福利費として認められるためには、前提条件として次の項目が挙げられます。

- すべての従業員を対象としている

- 社会通念上、適切とされる金額の範囲内である

- 社内規程などで金額や内容が明確に定められている

これらの条件を満たさない場合、その費用は給与とみなされ、課税対象となる可能性があります。

以下は、代表的な「法定外福利厚生が福利厚生費として認められる条件」です。

|

出張手当 |

企業が規定する旅費の内で支給されている |

|

残業時の食事代 |

従業員全員を対象としている 金額が常識の範囲内である 食事に必要な費用を企業が全額負担している 時間外労働時に支給されている |

|

歓送迎会の費用 |

基本的に全員が参加する 全員の飲食代を会社が負担する 費用が常識の範囲内である |

|

社員旅行の費用 |

従業員全体の半数以上が参加している 4泊5日以内である |

なお、経費精算における注意点については、以下の記事でくわしく解説しています。

あわせて読みたい

8-2. 導入後の維持管理費用

福利厚生を導入すると、その制度自体にかかる費用に加えて、維持・管理に関するコストも発生します。たとえば、外部の施設やサービスを契約している場合には、契約料や運用コストといったランニングコストが継続的に必要となります。しかし、従業員がその制度を利用しなければ維持費だけが発生し、費用対効果が低下してしまいます。

福利厚生は導入すること自体が目的ではありません。従業員が利用し、恩恵を受けることで、はじめてその価値が発揮されます。そのためにも、従業員のニーズに合った施策を選定し、費用対効果を最大化できるよう検討することが重要です。

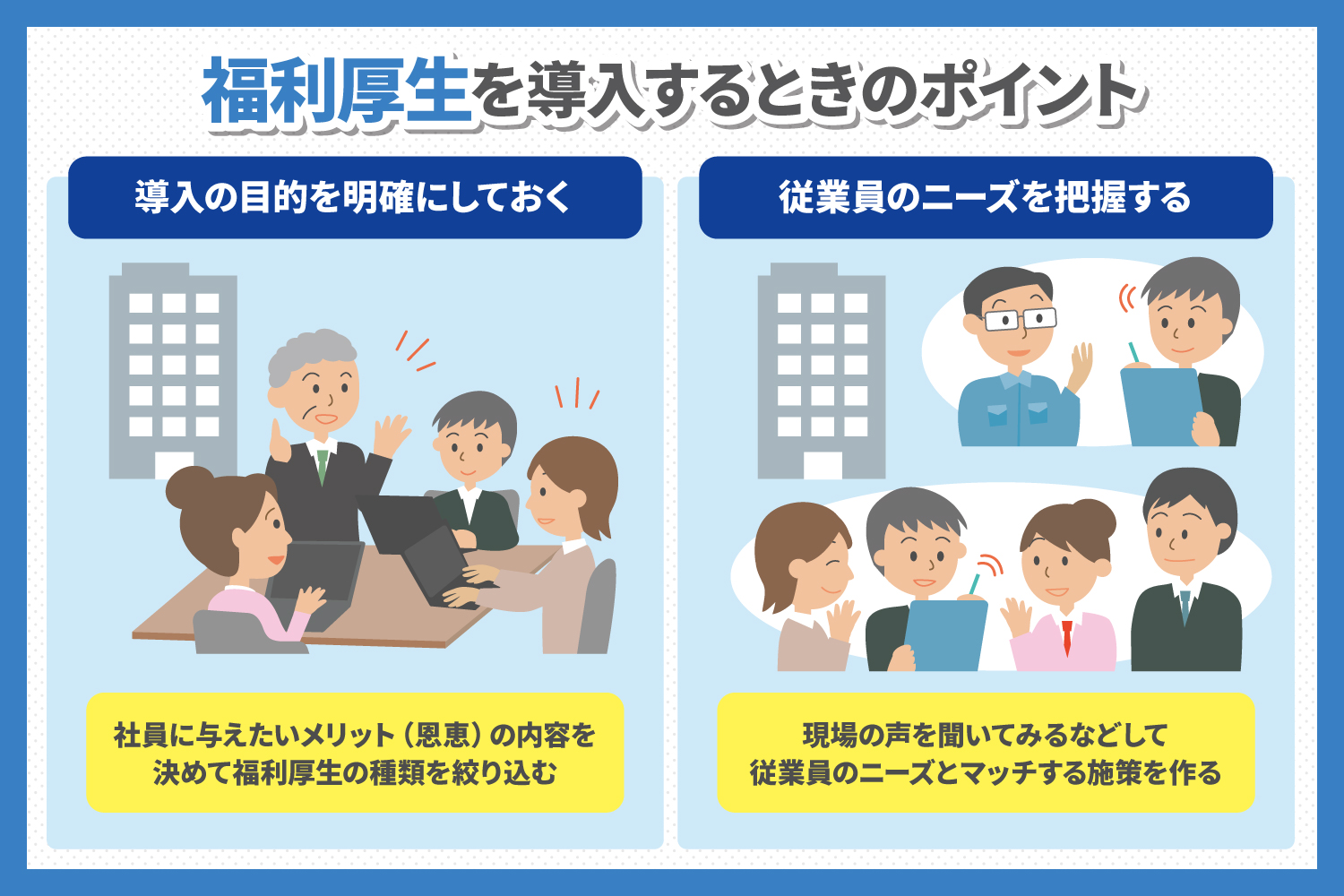

9.福利厚生を導入するときのポイント

福利厚生を導入する際のポイントは、以下の3つに集約されます。

- 導入の目的を明確にする

- 従業員のニーズを把握する

- 運用まで見据えた計画を立てる

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

9-1. 導入の目的を明確にしておく

新たに福利厚生を導入する際に最も大事なことは、社内でその目的を明確にしておくことです。福利厚生の種類は多岐にわたりますが、従業員にどのようなメリットを提供したいのかを明確にすることで、導入すべき制度を絞り込むことができます。

9-2. 従業員のニーズを把握する

企業側が「良い」と思ったアイデアが、必ずしも従業員のニーズとマッチしているとは限りません。どの施策を導入するかを具体的に決める際は、従業員のニーズも考慮することが重要です。

一般的に好まれやすい制度としては、家賃補助や健康・育児補助などが挙げられます。しかし、実際に現場の声を聞いてみると、意外なニーズが見えてくることもあります。従業員と一体となって制度を作り上げていく姿勢が重要です。

9-3. 運用まで見据えた計画を立てる

導入する施策が決まったら、導入までの準備だけでなく、導入後の運用も見据えた計画を立てることが重要です。新しい制度を導入するには、当然ながら一定のコストが発生し、担当者の業務負担も増える可能性があります。

そのため、運用段階を見越して、業務の一部や福利厚生の提供自体を外部サービスに委託するといった選択肢も検討するとよいでしょう。制度を無理なく継続的に運用できる体制作りが、その制度を長く活かすための鍵となります。

充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

10.中小企業が参考にしたい福利厚生のユニーク事例

日本の企業にはユニークな福利厚生を導入している企業が数多く存在しています。

ここでは中小企業でも取り入れやすく、他社との差別化や採用活動のアピールにつながるような事例をいくつかご紹介します。定番の福利厚生ももちろん効果的ですが、一風変わった制度は求職者の印象に残りやすく、自社の魅力を伝える強力なツールにもなります。ぜひ、自社の文化や方針に合ったアイデアを見つける参考にしてみてください。

10-1. Dropbox Japan株式会社 「ハッピーフライデー」

Dropbox Japan株式会社では、毎週金曜日を「ハッピーフライデー」と名付け、夕方からアルコール飲料と軽食を提供しています。従業員たちはリラックスした雰囲気の中でお酒を楽しみながら会話を交わし、部署を超えたコミュニケーションの活性化を図っています。この取り組みは普段関わりの少ない部署のメンバーとも自然に交流できる機会となっており、社内のつながりを深める効果が期待されています。

コミュニケーション不足に課題を感じている企業にとって、非常に参考になる事例といえるでしょう。

10-2. 株式会社はてな 「自転車通勤手当」

株式会社はてなでは、従業員の健康増進を目的に「自転車通勤手当」を支給しています。

自転車通勤者には毎月一律2万円が支給され、さらにミストサウナ付きバスルームや駐輪場などの設備も利用可能です。

実際に制度を利用した従業員からは、「痩せた」「風邪をひかなくなった」といった健康面でのポジティブな変化が多く報告されています。

また、交通機関に依存せず通勤できることから、サーバーダウンやシステムトラブルなどの緊急時にも迅速に対応できるという副次的な効果も期待されています。

健康増進と業務効率の両面にメリットがある制度として参考になる事例です。

こちらのURLは会員限定記事(登録しないとすべて読めない)です。

10-3. 株式会社ZOZO 「ろくじろう」

株式会社ZOZOでは、1日6時間労働を基本とする制度「ろくじろう」を導入しています。この制度では、昼休みを取らずに9時から15時まで働けば、その日の業務を終了して帰宅してもよいという仕組みです。「人間が集中して働けるのは3~4時間程度」という考えに基づき、短時間で効率よく働くスタイルを目指して設計されました。

導入後は、労働生産性が前年比で25%向上し、1人あたりの1日平均労働時間も9時間台から7時間台へと短縮されるなど、明確な成果が出ています。また、従業員自身が「どうすれば6時間で仕事を終えられるか」を意識するようになり、自主的に生産性向上に取り組む姿勢が育まれているとのことです。

このような制度は、生産性の向上だけでなく、従業員満足度の向上にもつながる好事例といえるでしょう。

10-4. パスクリエイト株式会社「早起きは1,000円の得」

パスクリエイト株式会社では、「早起きは1,000円の得」というユニークな福利厚生制度を導入しています。この制度では、始業時間の1時間以上前に出社すると500円、2時間以上前に出社すると1,000円が支給される仕組みです。目的は、自主的な業務推進の促進と、ラッシュアワーを避けることでのストレス軽減です。

オウンドメディア事業や通販事業を展開する同社では、生活リズムの改善と収入アップの両立ができる制度として、従業員から高い評価を得ています。

10-5. GMOインターネット株式会社「シナジーカフェ「GMO Yours」」

GMOインターネットグループ株式会社では、24時間365日利用可能なコミュニケーションスペース「シナジーカフェ GMO Yours」を提供しています。

このカフェは、多様な働き方に対応するための場として設けられており、時差のある海外との打ち合わせや深夜のサポート業務にも対応できる環境が整っています。カフェ内では、ドリンク・パン・お菓子・ランチビュッフェがすべて無料で提供され、金曜の夜にはバーとしてお酒や軽食も無料になる充実ぶりです。さらに、花見や夏祭りなどの社内イベントも定期的に開催され、社員同士のコミュニケーションの場としても活用されています。

このような手厚い福利厚生は社員の働きやすさを高めるだけでなく、社内の活性化にも大きく貢献しています。

11.従業員のモチベーション向上策の検討

魅力的な福利厚生は、従業員のモチベーションの向上だけではなく、企業イメージの向上にもつながります。特に「話題性」のあるユニークな制度は、他社との差別化にもつながり、採用力の強化にも寄与するでしょう。さらに、福利厚生の充実は、従業員の満足度や定着率の向上にもつながります。

ただし、話題性ばかりを重視した奇抜な制度は、実際には利用されず、形骸化してしまう恐れもあります。インパクトを狙いたくなる場面もあるかもしれませんが、実際に従業員が必要としているかどうかを見極めることが重要です。

従業員の声に耳を傾け、企業と従業員双方にとってメリットのある制度を検討しましょう。

貴社顧客に新たな価値を提供「顧客満足度向上支援サービス」

2顧客へのマーケティング活動をイーウェルサービスにより強化し、貴社サービスへのファン形成や収益増加を実現します。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend