福利厚生の種類・人気の最新トレンド|ユニークな事例紹介

これまでは、就活生にとって、「あったらいいな」程度だった福利厚生。それが今や、会社選びにおいて最も重視されていることから、採用戦略上、根本的な見直しや新規導入を検討する企業が増えているようです。法で定められた、どの企業で働く人にも必ず享受できる福利厚生や企業独自の福利厚生など、福利厚生の範囲はさまざまですが、いずれも働くうえで欠かせないものになりつつあります。

本記事では、昔からありながらも進化し続ける、福利厚生制度のトレンドをご紹介いたします。

目次

1.そもそも福利厚生とは?

そもそも福利厚生とは、企業が、給与や賞与などの基本的な労働対価とは別に、従業員およびその家族に提供する報酬のことで、企業が提供する「従業員向けサービス」のようなものです。

その種類は多岐に渡り、福利厚生を充実させることで、従業員の満足度やエンゲージメントの向上につながるとされています。

本章では福利厚生の本質を見直す意味で、まず福利厚生の目的と対象者について解説します。

1-1 福利厚生の目的

言葉の意味として「福利=幸福と利益」、「厚生=人々の生活を健康で豊かなものにすること」です。

よって、企業が福利厚生を導入する目的は、従業員や家族が安心して働きやすい環境を整え、従業員のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)のさらなる向上を目的とするものです。たとえば自己啓発制度の強化などが、従業員のやる気やスキル向上へとつながり、多くの優秀な人材を確保できるようになります。また、家賃補助のように社員の家族全員が恩恵を受け、安心した生活を保障することにより、離職率低下にも寄与できます。

福利厚生により従業員への支援を強化することは、企業にとって「福利厚生が充実した会社」として評判になり、社会的信用を高めることができます。さらに新卒採用や中途採用の際に、優秀な人材を確保しやすくなるなどのメリットも生まれます。

1-2 福利厚生の対象者

福利厚生の対象者は正社員だけに限らず、アルバイトやパートタイマー、有期雇用の労働者、派遣労働者などの非正規社員すべてが対象に含まれます。これは、2020年4月1日より施行の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」が背景となっています。

この「パートタイム・有期雇用労働法」では、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています。その中の「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要③では、パートタイム労働者・有期雇用労働者に対する「福利厚生・教育訓練」について、次のように指針を定めています。

①食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の 転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。

引用元:厚生労働省「同一労働同一賃金に関する改正の概要」

②病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏まえて同一の付与を行わなければならない。

③法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一の付与を行わなければならない。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期間を評価することを要する。

④教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。

1-3 福利厚生が充実しているとされる基準の最低ライン

では、福利厚生が充実しているとされ、会社の魅力やPRのひとつとしてアピールするためには、どの程度の福利厚生制度が存在する必要があるでしょうか。

明確に「ここまでの福利厚生があるべき」という基準はありませんが、まず一つの基準として、「法定福利のみ」という企業は、他社との差別化にならず、求職者から見ても、「福利厚生が充実している」と評価はされないと考えるべきでしょう。

法定福利は、法で定められており、従業員を雇用する全企業で当然備えているべきものだからです。

法定福利はスタートラインであり、福利厚生の充実度はここからどれだけ法定外福利を導入しているかで評価されることになります。経団連の福利厚生費調査結果報告によると、2019年時点で法定外福利費は、従業員1人当たり平均24,125円とされています。金額で見た場合には、この金額が分岐となると考えられ、1人当たりの金額が24,125円より高い企業は、福利厚生がよいと評価される可能性があります。

引用元:一般社団法人日本経済団体連合会 「第64回福利厚生費調査結果報告」

もちろん、ただ金額だけを増やしていればよいというものではなく、金額に見合った質の法定外福利が提供されているか、制度利用の公平性はどうか、実際の金額以上に運用に社内工数や手間がかかっていないかなど、広く見たときに「従業員が満足しており、費用対効果も納得できるレベルである」と評価できるかどうかで、「福利厚生が良い」と言えるかどうかは決まってくるでしょう。

例えば、以下のような法定外福利は、公平性に欠け、問題があると言えます。

- 一部の従業員だけが恩恵を受けるような福利厚生(喫煙ルームを整備したが、喫煙しない従業員には特に恩恵がない)

- 時代に合わない福利厚生(補助を出して全社員対象で社員旅行をするが、子どもが小さいなどの家庭の事情で参加できない、また参加したくない従業員の声を反映できていない)

- 選べない福利厚生(毎年テーマパークのチケットを全社員に配布してくれるが、子どもも大きくテーマパークに行かないので無駄になる)

法定外福利には、「家賃補助・社宅」「食堂・昼食補助」「健康診断の補助」「育児支援」「介護支援」など、さまざまな制度やサービスがあります。従業員が必要に応じて選択し、利用できるようになると、福利厚生が良いと評価されやすくなります。

2.法定福利厚生と法定外福利厚生とは

福利厚生は、大きく、法定福利厚生と法定外福利厚生に分けられます。

2-1 法定福利厚生

読んで字のごとく、法律で実施が義務付けられている福利厚生です。

法定福利厚生は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、子ども・子育て拠出金の6種類となっています。

・健康保険

健康保険法により定められています。

労働者およびその扶養家族が疾病・負傷した際に適用される保険。労使折半で保険料を支払いますが、保険料は標準報酬月額によって算出されます。保険の提供者が協会けんぽか自社の健康保険組合であるかによっても異なるため注意が必要です。国民健康保険とは別の保険制度です。

・厚生年金保険

厚生年金法によるものです。

労働者の老齢(原則65歳以上)、障害、死亡に対して適用される保険。労使折半で支払います。「標準報酬月額(標準賞与額)×厚生年金保険料率(18.3%)」の計算式で算出されます。

・雇用保険

雇用保険法に基づきます。

労働者が失業したとき、および雇用継続が困難になったときに、求職者給付(失業保険)や再就職手当を支給する保険。事業者と従業員がそれぞれ支払います(労使折半ではない)。業種によって負担割合は異なり、「賃金総額×雇用保険料率」の計算式で算出します。

【雇用保険の負担割合】

一般事業 … 従業員1/3:事業者2/3

農林水産・清酒製造事業 … 従業員4/11:事業者7/11

建設事業 … 従業員1/3:事業者2/3

・労災保険

労働者災害補償保険法で定められています。

業務中、およびそれに付随する時間(=通勤途中など)に心身を負傷したときに、公正に労働者を保護するために給付される保険です。「事業者の100%負担」となります。「賃金総額×労災保険料率」で算出します。労災保険料率は事業の種別によって非常に細かく分類されています。

・介護保険

40歳以上に加入が義務づけられている、介護保険法による制度です。

加齢により生じる心身の変化により介護が必要になった際に適用される保険。健康保険同様、労使折半で保険料を支払います。第1号被保険者(65歳以上)は市町村区が所得に応じて決定し、第2号被保険者(40~65歳未満)は 加入している健康保険(事業が提供する保険や国民健康保険など)によって異なります。「標準報酬月額(標準賞与額)×介護保険料率」の計算式で算出されますが、料率基準は介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。

・子ども・子育て拠出金

子育て支援、児童手当の支給に必要な費用の一部とするため、事業主から徴収されます。

全額事業主負担とされており、従業員の負担はないため意識されにくい福利厚生ですが、会社の費用の中から支払っているものですので、これも立派な福利厚生費用です。

子ども・子育て支援法に基づきます。

2-2 法定外福利厚生

法定福利厚生以外のすべての福利厚生は、法定外福利厚生です。企業独自に様々な制度を設けることができます。

大きくは、通勤・住宅、健康・医療、レクリエーション、慶弔・見舞い、育児・介護、財産形成、職場環境、能力向上・スキルアップ、自己啓発、休暇という、10類型に分けられるとされています。

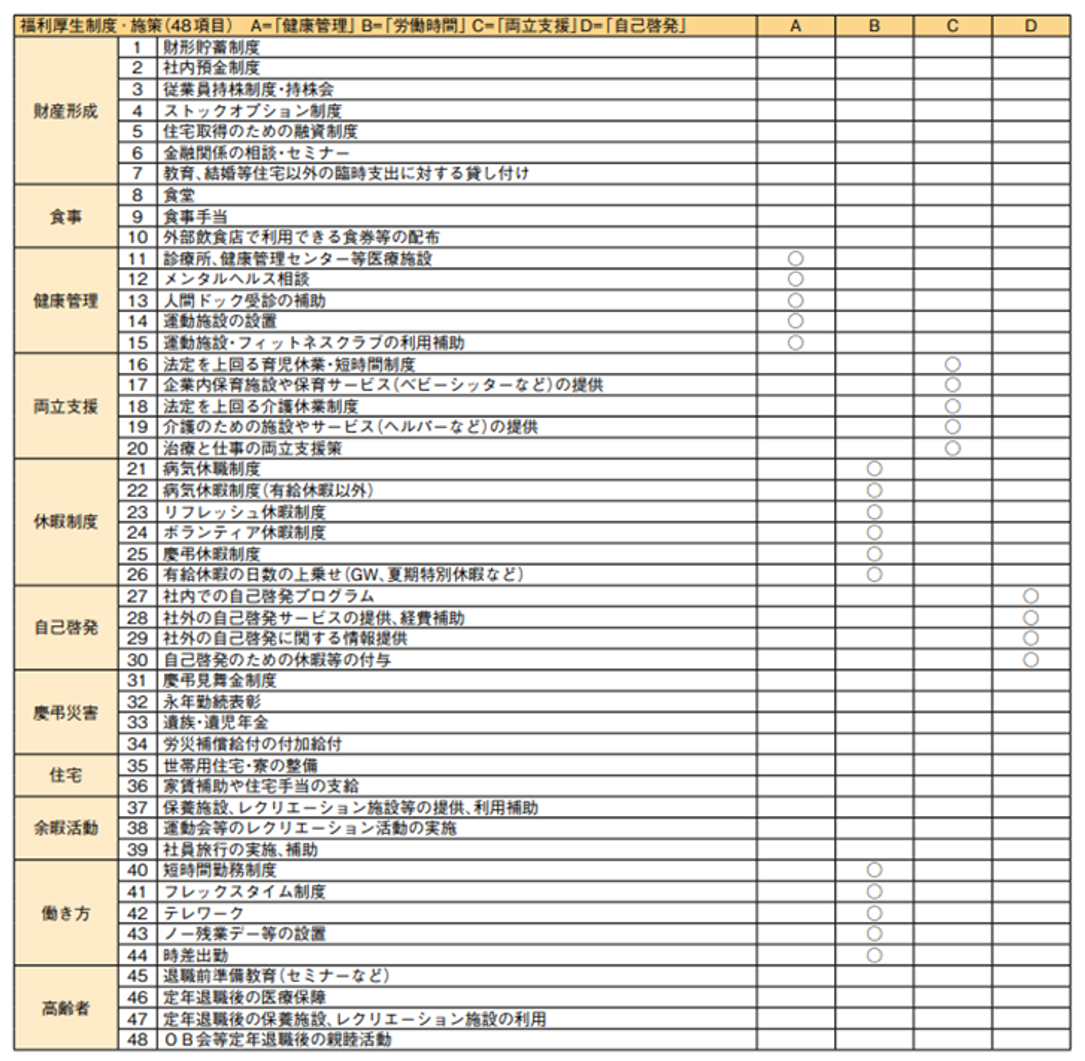

独立行政法人労働政策研究・研修機構が『ビジネス・レーバー・トレンド』 2018年8・9月号のなかで、一般的に良く知られている福利厚生制度を、一覧として列挙していますので、ここではその表を引用します。

この記事でお伝えする「福利厚生」は、特筆しない限りは法定外福利厚生のことを指します。

以上のように、直接的な金銭負担だけではなく、休みや働き方についての制度面も福利厚生として利用されていることが分かります。これらは働く人が最大限のパフォーマンスを発揮できるようにするために「働きやすさ」を向上させる数々の施策を選んで導入しているのです。

2-3 必要最低限の福利厚生を導入しないデメリット

必要最低限の福利厚生を導入していないことで、どのようなデメリットがあるでしょうか。

ここでは、「法定外福利」を導入しないデメリットについて解説します。

なお、法定福利については、そもそも従業員を雇用している企業で制度がない場合は法律違反ですので、「そんな企業はない」という認識が前提です。

人材獲得が難しくなる

昨今では、就職活動の際、企業の福利厚生について調べることはもはや当たり前です。就活生へのアンケートでは、「企業の福利厚生についてどの程度関心があるか」という質問に対し、6割以上の学生が、「勤務地、仕事内容、給料と同程度に関心がある」と回答した例もあります。

このことから、法定外福利が全くない場合、人材獲得の面で他社と比較してかなり不利になることが予想されます。

逆に、法定外福利厚生にあまりお金をかけられなかったり、使える制度数が少なくても、制度を厳選して本当に従業員の喜ぶ・使ってもらえる制度を取り入れていたり、その制度を上手に外部へ発信することにより、採用活動における有効な武器とすることもできるでしょう。

少子高齢化で人手不足が深刻になっている状況下では、人材獲得面でデメリットを被らないためにも、必要最低限の法定外福利厚生について、求職者へアピールできる程度に取り入れておくことが必要です。

従業員のモチベーションが低下する

福利厚生は、もともと、企業が従業員に提供する賃金や賞与以外で、従業員の健康や生活を向上させる目的で導入されています。

この福利厚生が不十分だと、従業員のワークライフバランスをうまく調整できないこともあり、従業員のモチベーションに影響します。

最近では、物価高・消費税などのため、食料品だけでも負担が大きいと感じる方が多いのではないでしょうか。

その際、交通費や家賃の補助、各種手当がない企業とある企業とでは、生活の負担感が違うことが考えられます。

もちろん、福利厚生をなくして給与に全て反映するという方法もあるかと思いますが、その場合、若手社員や前年度うまく成績を上げられなかった社員については反映額が少なくなってしまうことが考えられ、これから頑張ってもらわなければならない従業員のやる気を削ぐことにもなりかねません。

福利厚生は、特別休暇や通勤費、家賃補助、家族手当などを考えていただくと分かる通り、ある条件を満たせば平等に使うことができるものです。

従業員のモチベーションを維持向上させるためにも、福利厚生制度を導入しておくことは意味があると言えます。

従業員の定着率が低下する

必要最低限の福利厚生を導入していない場合は、ある程度従業員の離職に繋がりかねないことを覚悟する必要があります。

離職理由を調査した、エン・ジャパン株式会社の「本当の退職理由」調査(2024)では、会社に伝えなかった本当の退職理由として、「人間関係が悪い」、「給与が低い」、「会社の将来性に不安を感じた」、などとなっていますが、そのうち15%程度の退職者は「福利厚生他、待遇が悪い」ことを理由として挙げています。

引用元:エン・ジャパン株式会社「本当の退職理由」調査(2024)

最近の傾向として、給与と福利厚生を一環で考える傾向もあるため、「給与が低い」という回答にも一部福利厚生への不満を含んでいると推測できます。

これを踏まえると、福利厚生への不満を放置し、最低限以上の福利厚生を用意せずにおくことは、定着率低下を引き起こしかねません。

福利厚生制度を用意しておくことにより、従業員を大切にしたいというメッセージを発信し、離職防止に努めることが大切です。

3.人気の福利厚生は?

最近では就職活動の際、企業の福利厚生についてしっかり調べる就活生が多くなっていますが、若手社員(入社3年以内)でも、その企業に勤め続けたい理由の1位に「福利厚生が充実している」が上がってくるほど、福利厚生の価値は高まっています。

就活生の注目ポイントでは、家賃補助、通勤交通費の支給、社宅・社員寮、リフレッシュ休暇、資格取得補助・資格手当の支給などの制度が上がっています。

特に通勤交通費の支給については、注目度合いが上がっており、コロナ後に会社へ出勤する可能性、必要性が増えたことと関係が深そうです。

また、近年の傾向として、在宅勤務・テレワーク・リモートワークの実施、フレックスタイム制など、柔軟な働き方に関する項目が、チェックポイントとして伸びてきています。

今、またはこれから就職活動をする学生は、コロナ時期を過ごし、リモート環境に慣れている層となってきます。コロナ前に普通だった「毎日通勤電車に乗って会社に出勤する」という働き方だけでは、これからの人手不足のなか、人材獲得競争において遅れをとる可能性すらあるでしょう。

従業員が求める福利厚生は、就活生とは少し異なっています。

従業員本人の希望ではないのですが、企業の福利厚生担当者へのアンケート結果によれば、今後の福利厚生の重要課題は、以下のとおりでした。

1位:心身の健康管理・健康経営の推進

2位:ワーク・ライフ・バランスの実現

3位:職場のコミュニケーション

出典元:旬刊福利厚生 2023年12月下旬号

この課題に対応するような福利厚生制度、例えば健康づくりやメンタルヘルスに関する制度、柔軟に取得できる各種休暇、コミュニケーションを推進するツールの導入や交流企画などについては、必要性から今後、導入・利用が伸びてくると思われます。

4.福利厚生を導入するメリット

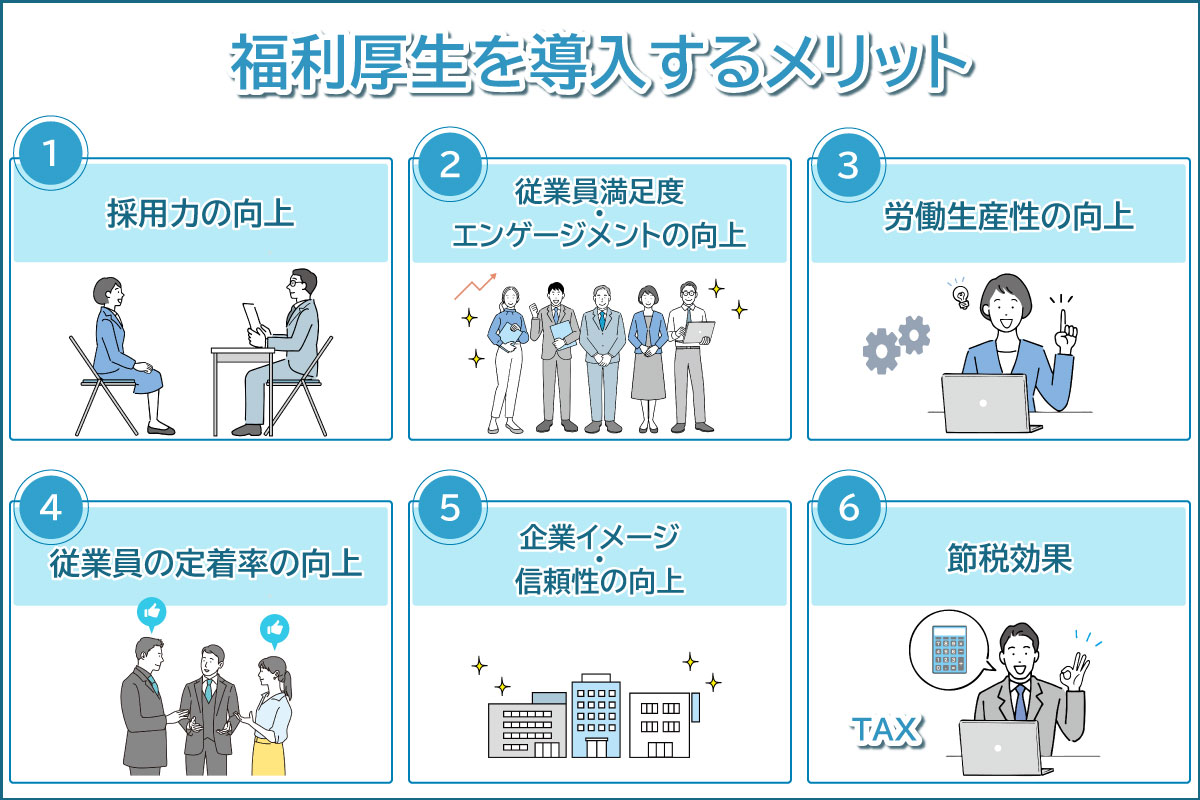

福利厚生の正しい意味や目的を理解できたでしょうか。続いて福利厚生には具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。

4-1 採用力の向上

福利厚生制度は給与だけでなく、会社が従業員のことをどれだけ気にかけ、大事にしているかを計るバロメーターとも言えます。よって企業としては、自社の福利厚生を就活生や転職希望者が好みそうな制度に整え、従業員を大事にしている会社であることをアピールすることで、良い評判が広がり、採用コストを抑えながらも、求職者が増加し、効率的に優秀な人材を採用しやすくなります。

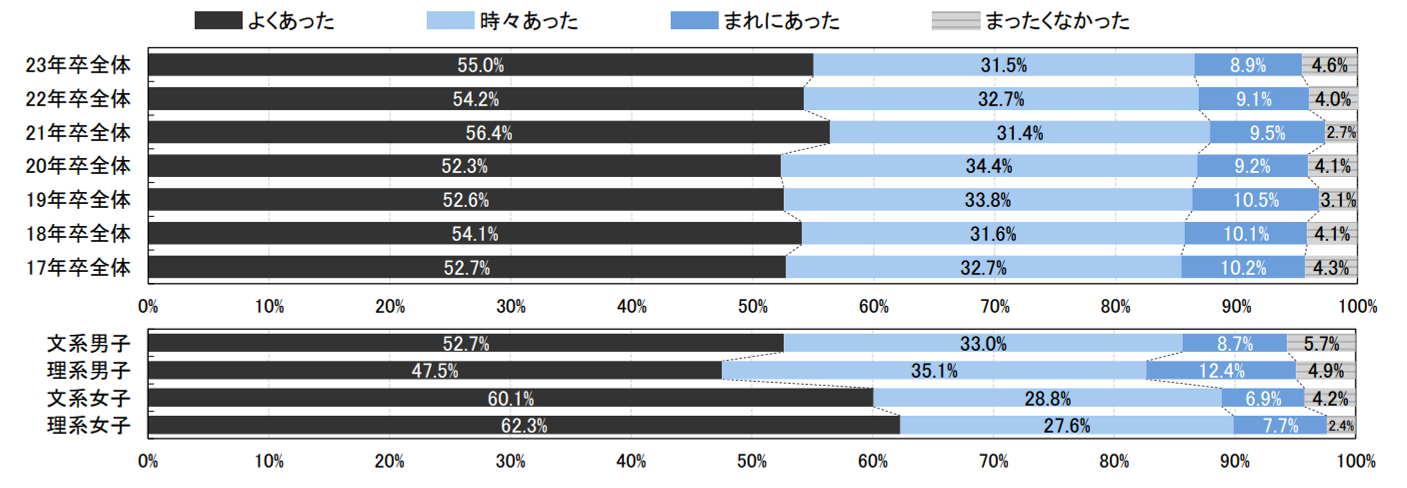

株式会社マイナビ「23年卒 就職モニター調査8月」の調査結果によると、「企業情報を見るとき福利厚生についてチェックすることはあったか」の質問に対し、「よくあった」は55.0%(前年比0.8pt増)で、多くの学生がチェックしていました。チェックするときに注目したポイントでは「家賃補助(66.8%、前年比2.5pt増)」「社宅・社員寮(46.4%、前年比0.4pt減)」「通勤交通費の支給(43.2%、前年比2.7pt増)」などが高い割合でした。

企業情報を見るときに、福利厚生についてチェックすることはあったか

引用元:マイナビ 2023年卒 学生就職モニター調査「8月の活動状況」

4-2 従業員満足度・エンゲージメントの向上

福利厚生を充実させ、休暇も取りやすく働きやすい環境を与えてくれる企業で働く従業員は、ワーク・ライフ・バランスも整い、自社に対する満足度やエンゲージメントが向上する傾向にあります。特に健康に配慮したり、育児・介護に追われる従業員に対する施策を実行したりしてくれる企業などは、社内外双方からの信頼度も高まります。

よって、福利厚生制度の充実と従業員が業務に集中できる環境を作ることは、企業から従業員に向けた大きなメッセージとなります。それにより従業員の愛社精神も育み、モチベーションアップとなり、結果的に会社の成長にもつながっていきます。

4-3 労働生産性の向上

一般的にブラック企業と言われるような劣悪な環境で、休日も少なく長時間働くことは、業務効率が低下し、生産性向上には結びつきません。逆に居心地の良いオフィスで、適度に有給休暇も取得でき、仕事の後は福利厚生の英会話や習い事に通い、休日も福利厚生を利用して、旅行やレジャー、スポーツなどで気分転換ができる状態だと、従業員は日々健全な生活を送ることができるようになります。

私生活が充実することで適切なリフレッシュができ、仕事に対するモチベーションが上がることで、最大限のパフォーマンスを発揮できるようになることが期待されます。また、終業後やプライベートな時間を有効に活用しようと、従業員は 仕事を早く終わらせよう、休みの日に会社に来るのはやめよう、といった意識が生まれます。

心身に影響が出ることを未然に防ぐことにも効果があり、リラクゼーションやカウンセリング、ヨガやフィットネスなどの要素を福利厚生制度に設けることにより、健康増進を図ることも最近では注目されています。

一人ひとりのパフォーマンス向上は、組織全体のモチベーション向上にもつながることは言うまでもありません。生産性が高まった結果、より良い業績を収めることで会社としての成長にもつながるといった、正しい方向のアップスパイラルが生み出されます。あわせて読みたい

4-4 従業員の定着率の向上

前述の通り、福利厚生を充実することにより、従業員は自社に対してエンゲージメントが向上し、愛社精神も高まります。そうなると、従業員はずっとこの会社で働きたいという気持ちになり、定着率アップにつながることとなります。

現在、日本の中小企業などでは人手不足が問題となっており、従業員の退職は大きな痛手となります。そこで、福利厚生を充実させ従業員とその家族が健やかでイキイキとした生活を送ることができるような施策を打つことで、人材の確保や定着も可能となります。繰り返される採用コストを考えれば、従業員に喜んでもらえるためにコストをかけた方が、会社の発展につながるのではないでしょうか。

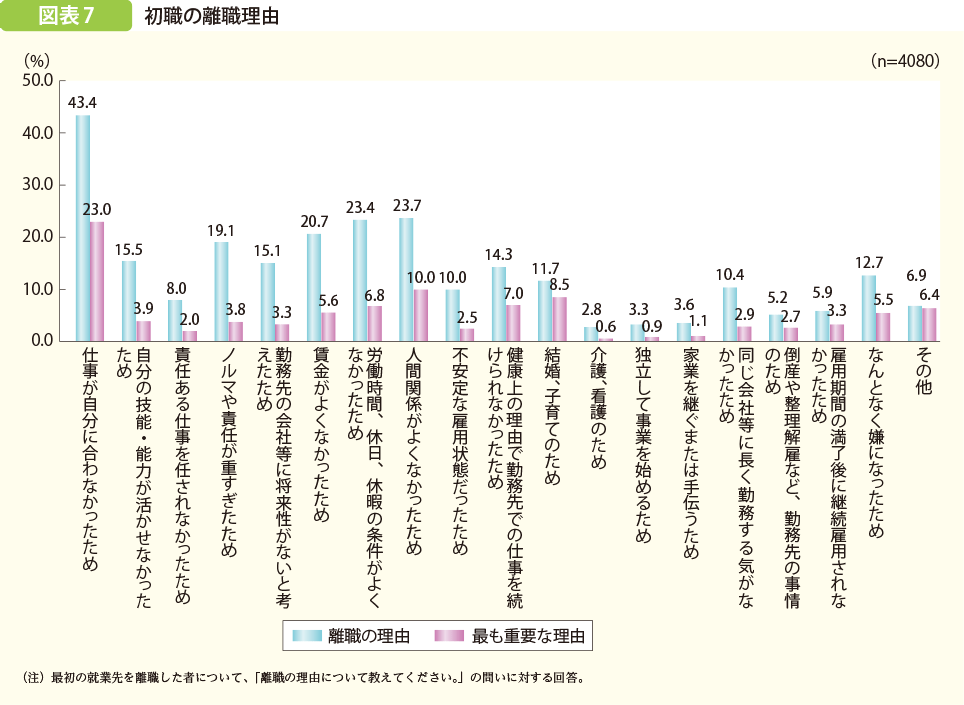

事実、福利厚生制度の充実と離職率には密接な関係があることが分かっています。内閣府が2018年に実施した「就労等に関する若者の意識調査の結果」では、「仕事が自分に合わなかったため」「人間関係がよくなかったため」といった理由に次いで「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかったため」が挙がっています。

引用:内閣府 2018年版 子供・若者白書(全体版) 特集「就労等に関する若者の意識」

その企業へ属しているメリットを最も具体的に、かつ効果的に示せるのは、独自の福利厚生です。賃金を一律アップさせても、可処分所得においては格差が広がるだけです。その点、福利厚生制度であれば、使う側が自由に自身に合ったものを選択することができることから、不公平感を募らせずに利用できるのが良い点です。ただし、幅広い福利厚生を用意しても、使われない、使いづらいメニューを選択肢として用意したところで意味はありません。求められているものを取捨選択しながら、無駄なく導入していくことが求められています。

4-5 企業イメージ・信頼性の向上

一般的に各企業が行う「ブランディング」とは、多くが対外的な「アウターブランディング」と呼ばれるものです。「植林活動をしています」、「環境対策をしています」、「生活に役立つことをしています」、などが分かりやすい例です。ただしこれは、あくまで社外や一般のお客さま向けのイメージ活動であり、働く人にとっては直接的なメリットにはなり得ません。対して「インナーブランディング」とは、採用や教育から始まり、人材評価や福利厚生制度の充実といった、総合的な観点ですべての部署や部門で手を取り合って一つのブランドイメージを組み立てていくことを指します。

社内に良い評判が広がることは、働く人が相互に手を取り合い高いエンゲージメントを維持できること、家族からも支持されること、その知人にも自社を自慢することで、最終的にはアウターブランディングにもつながることといった多くのメリットがあります。

そのためには、自社の福利厚生を自慢できることも一つの条件と言えるでしょう。「うちの会社、福利厚生制度なんて本当に最低限なんだよね…」と暗く語る人と、「今度、会社の福利厚生で旅行に行ってくるんだ!」と笑顔で語る人、どちらの社員がいる会社で働いてみたいですか? と聞くとイメージは湧きやすいでしょう。このようなクチコミは、人材採用においても非常に有効に機能します。

社内外問わずイメージを向上させるためにも、福利厚生制度の充実は非常に効果があると言えるのです。

4-6 節税効果

福利厚生にかかる費用は、一定の条件を満たして「福利厚生費」と認められれば、非課税対象の「経費」となり法人税の節税となることもあります。ただし、福利厚生にかかった費用を「福利厚生費」と認めてもらうには、以下3点の条件を満たさなければなりません。

- 社内規定が整備されていること

- 従業員全体が対象となっていること

- 支出金額が、社会通念上妥当な範囲であること

福利厚生を新しく導入する際は、「これは福利厚生費だろう」などとの思い込みで社内判断はせず、管轄の税務署に相談にいくことをお勧めします。勝手な判断により「福利厚生費」とは認められず、追徴課税になる可能性もあるため、予めしっかり調べることが重要です。

5.福利厚生を導入するデメリット・注意点

福利厚生というと良いことが多く、悪いことはあまりないように思われますが、企業にとってはデメリットも多くあるようです。これらのデメリットを一つずつ解決していくことで、企業も従業員も双方で満足できる制度となっていくことでしょう。本章では福利厚生の具体的なデメリットを見ていきます。

5-1 費用負担が大きい

まず、福利厚生を充実させるためにはコストがかかるというデメリットがあります。一般社団法人 日本経済団体連合会の「第64回 福利厚生費調査結果報告(2020年12月18日)」によると、2019年の福利厚生費は、全産業平均で108,517円(従業員1人1ヵ月当たり)という結果となっています。内訳は以下の通りです。

- 法定福利費: 84,392 円

- 法定外福利費: 24,125 円

特に法定福利費に含まれる厚生年金保険料や健康保険料などは、従業員の所得が上がると企業の負担額も増加してしまいます。法定福利の費用は企業としては削減できないため、任意で導入している法定外福利を見直すしかありません。ただ、法定外福利のコスト削減を進めてしまうと、福利厚生の充実が歪められ、従業員満足度が低下し、会社に対する不満が大きくなってしまうため、バランスをしっかり取ることが重要です。

出典元:一般社団法人 日本経済団体連合会「第64回 福利厚生費調査結果報告」

合わせて読みたい

5-2 管理の手間がかかる

福利厚生の導入や充実を図るには、準備や運営、管理に手間がかかります。よって運用を社内で内製化するのか、外部業者にアウトソーシングするのかをしっかり検討する必要があります。特に福利厚生を充実させることは、従業員それぞれの環境に応じたメニューを用意することでもあるため、管理業務は多岐にわたり、作業も煩雑になり、担当者の負担は大きくなります。

もし社内で運用をする場合は、夏休みの保養所申込みが増えるタイミングや、新入社員が入社する時期や中途採用を増やす時期など、繁忙期と閑散期を予め把握して、それに対処できる体制を整えておくことが必要です。福利厚生を導入する際は、管理に手間がかかることをしっかり認識しておくことが重要です。 介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。

現在、福利厚生のパッケージサービスを導入している企業も増加傾向にあるため、導入を検討されている担当者さまは、お気軽にイーウェルにご相談ください。充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

5-3 施策の利用率にバラつきが出る

福利厚生を充実させたとしても、従業員それぞれのライフスタイルの違いによって、ほとんど使用されないメニューも少なからずでてきます。すべての従業員のニーズにあった福利厚生を提供することは、現実的に不可能かもしれません。また、福利厚生の設定内容によっては、従業員から企業に対して不満につながることもあり得ます。

しかし、社内に育児中の従業員が1人、家族の介護に追われている従業員が1人しかいないという理由で、育児・介護のメニューを廃止してしまっても良いものなのでしょうか。

従業員によって生活スタイルや趣味嗜好、年齢、家族と同居か一人暮らしか、夫婦二人暮らしか、子どもが何人いるのかなどにより、従業員それぞれ福利厚生に求めるものが異なってきます。福利厚生のメニューによっては、ほとんど利用されないなどばらつきが出ることもありますが、極力全ての従業員が福利厚生の恩恵を得られる仕組みを目指し、満足される福利厚生を構築していくことが必要です。

ただ、このように一人ひとりの利用状況にばらつきがある場合、すべての従業員のニーズに応えることが可能な福利厚生として、「カフェテリアプラン」の導入という方法も注目を浴びています。企業が設定した福利厚生の補助メニューの中から、従業員一人ひとりが好きなものを選んで利用するというものです。従業員が自らメニューを選んで利用し、不公平という声は上がりにくいため、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。 企業が従業員に一定のポイント(補助枠) を付与し、従業員は企業ごとに設計されたメニューの範囲内で自由に選び、 利用できる選択型の福利厚生制度です。選択型福利厚生「カフェテリアプラン」

5-4 一度導入した施策を中止する場合の注意点

福利厚生制度は一度投入すると廃止・撤廃しづらい面も持っています。企業の業績が良いから導入し、悪くなったから撤廃するということを繰り返していると、従業員の会社に対する信頼度や仕事に対するモチベーションまでもが低下してしまう可能性があります。

企業の業績が悪化し、なかなか賃金を上げられない時こそ、多くの従業員から強い要望のある福利厚生メニューだけでも残し、従業員エンゲージメントを維持させ、企業の生産性向上さらには業績アップを目指していくことが重要ではないでしょうか。

もし、どうしても福利厚生を廃止せざるを得ない場合、特に前項で紹介した「カフェテリアプラン」を廃止する場合は、慎重な対応が必要となります。「カフェテリアプラン」による補助施策は、従業員が生活設計の一部に組み込んでしまっている場合が多いためです。廃止が決まった段階で従業員に状況説明のうえ納得してもらい、書面で同意を得る必要があります。その際、代替制度を提示して従業員に与えるインパクトを軽減する取り組みも必要です。

先ずは、それまで導入し従業員に支持されていた福利厚生を廃止・撤廃することは、マイナス面が多いことを認識しておくことが重要です。従業員の中には、福利厚生に興味を感じて入社したという人、自社の福利厚生に満足して会社に愛社精神を持っている人などがいることを念頭におき、軽はずみな制度の廃止は十分に注意した方が良いでしょう。

6.福利厚生の種類は何がある?

福利厚生制度を広い視野で見たとき、逆に多岐にわたりすぎてしまい、カテゴライズが難しくなります。ここではそれを、6分野に分けて記します。「これも福利厚生?」と思ったら、このようにカテゴライズしながら、現行の制度を整理し直してみると良いでしょう。

6-1 “休み”の福利厚生

働くうえで誰もが強く意識するのが“休暇制度”ではないでしょうか。土日祝休み、など定められた休日のほかに法律で別途定められているのが“法定休暇”です。

◎年次有給休暇:

雇入日から6か月時点、1年ごとに労働日数に応じて付与

◎産前産後休暇:

産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間

◎育児休暇:

子が1歳に達するまで

◎介護休暇:

対象家族が1人の場合5日/年、2人以上の場合10日/年まで

などが法定休暇にあたります。これとは別に、企業により自由に定められる休暇は以下が一例となります。

◎慶弔休暇:

冠婚葬祭といったライフイベントが生じた際に付与する休暇

◎リフレッシュ休暇:

時期を定めて1-2週間といった長くまとまった休暇を取得できる制度

◎ボランティア休暇:

社員のボランティア活動への参加を推進するための制度

◎アニバーサリー休暇:

結婚記念日や誕生日など、記念日に取得できる休暇

これらは、働く人を応援するような企業独自に設けた休暇制度が挙げられます。

社員が働く実情に合わせ、休みやすい環境を作ることは、ライフイベントを理由とする離職を減少させ、人材流出を防ぐことに直結することから、昨今では企業独自の休暇制度の導入が強く求められています。

6-2 “健康”の福利厚生

最も当たり前に存在する、誰もがそのメリットを享受できる福利厚生のひとつが“保険”です。法定福利として法に定められたものであり、例として以下が挙げられます。

◎社会保険:

企業と従業員が折半し保険料を納め、医療サービス利用時に支払われる

◎厚生年金保険:

老齢・障害・死亡時に支払われる

◎介護保険:

40歳以上になった時点で強制加入され、介護サービスを要する際に支払われる

◎労災保険:

業務上および通勤途上での傷病・死亡時に支払われる

◎雇用保険:

失業時、育児休業時、介護休業時に支払われる

これらも休暇同様、企業によっては次のような保険制度や独自の福利厚生制度を設けるケースが増えています。

◎団体保険制度:

企業側によりまとめて保険加入・諸手続を管理することで、従業員は安く保険に加入することができる

◎ヘルスケアサポート:

産業医による健康相談、健診・受診補助、マッサージ施術補助 など

◎社内スポーツ補助:

社内でスポーツなどのレクリエーションを行った際に生じた費用を負担する制度

従業員の健康を支えることは企業の存続にも直結することから、数ある福利厚生制度の中でも最も根幹をなすもののひとつと言えるでしょう。

6-3 “時間”の福利厚生

休暇と同様、働く時間に関する独自の決まり事もまた、求められている福利厚生のひとつととらえることができます。業種・職種によって導入や運用が難しいのが難点ですが、ライフスタイルの多様化に合わせ働き方を見直すことは、生産年齢人口(15-64歳)における労働参加率を増やすことにもつながります。

◎短時間勤務制度:

法定福利のひとつ。3歳に満たない子を養育する際に短時間勤務を認める制度

出典元:厚生労働省「育児・介護休業法について」

◎フレックスタイム:

一定期間で定められた総労働時間の範囲内で、始業・終業時刻を自由に選ぶことができる制度

出典元:厚生労働省「変形労働時間制の概要」

◎ノー残業デー:

毎週水曜日 など曜日を決め、定時退社を推奨する制度

◎働く場所の自由度向上:

テレワーク(在宅勤務)・リモートワークの推奨、およびその環境構築のサポート

合わせて読みたい

働き方改革は現在非常に注目されているテーマのひとつです。ウェルナレでも多く記事を取り上げておりますのでぜひこちらもご覧ください。

合わせて読みたい

6-4 “お金”の福利厚生

2019年に金融庁が公表した「老後2,000万円問題」は、記事の本質を理解すれば恐れるに足らないものですが、その衝撃的なタイトルが招く表層的な解釈は、世間の不安を非常に煽ることになりました。

将来の資金計画に対する不安感は非常に強くなっています。お金に関する福利厚生は、財形貯蓄をはじめとした、実感の湧きづらい将来に向けたものだけでなく、今に役立つ可処分所得を増やすための福利厚生もまた増えてきています。

◎企業型確定拠出年金:

毎月の掛金を企業が全額拠出し、従業員は自由に運用できる

出典元:一般社団法人 投資信託協会「企業型DC(企業型確定拠出年金)ってなあに?」

◎社食支援:

安く食べられる社員食堂を備えるだけでなく、弁当・社食の宅配サービスの利用もまた拡がっています

◎家族手当:

配偶者や子といった扶養者に応じた手当

◎通勤手当:

通勤に係る公共交通機関利用料、またはガソリン代相当額に対する手当

ここで留意したいのは、通勤手当、家賃補助などは「法定外福利」であるということ。当たり前であるように思えますが、内容によっては大きなPRポイントになり得るポイントです。その他施策についても、可処分所得に対し最も影響の大きい“お金”の福利厚生は、従業員満足度を高めやすいものが多いため、これを機に働く人にとって「使いやすく」、また「知ってもらう」ための見直しをしてみても良いかもしれません。

6-5 “買い物”の福利厚生

日常的な購買活動に対して、「ポイントが多く貯まる」「安く購入することができる」といった、分かりやすい特典も立派な福利厚生制度として見過ごせません。その特性上、メーカーや小売業に多く見られ、求人票にも「社販」「社割」といったワードが目を惹きます。

◎宿泊施設利用補助:関連企業やグループ企業の運営する宿泊サービスを格安で利用する

◎ポイント補助:特定のECサイトを利用する際、ポイントが多く貯まる

◎食事補助:飲食店などで多く提供される、いわゆる“まかない”

企業独自色を出しやすい反面、その企業や店舗に属したものだけが対象になりがちなため、他業種が取り入れにくいと思われますが、福利厚生のアウトソーシングサービス/パッケージ型福利厚生サービスの登場により、その固定概念も変わり始めています。

6-6 “自分への投資”の福利厚生

人生100年時代といわれる現代、“終身雇用”から“終身成長”へと、事業主も働く人も価値観が変わりつつあります。その中で、“学びたい人が学べる環境”を準備するための制度もまた、福利厚生の役割です。人材を育てるために設けられた制度は、以下のようなものがあります。

◎資格取得支援補助:

試験の受験費、講習の受講費などを補助

◎図書購入補助:

自己啓発書やビジネスブックなどの購入を補助

◎研修参加補助:

管理職のマネジメント力向上講習など、今後の人材育成に必要と思われる講習の受講費を補助

企業にとって、優秀な人材の育成は目下の課題。特定の人材に対し研修を充実させることも大切ですが、誰もが自由に学ぶことができる環境を整えることもまた、今後の組織成長にとっては重要な要素であることは言うまでもありません。

7.福利厚生を効果的に導入する方法

様々な福利厚生がある中で、実際に自社で福利厚生を導入することとなった場合には、ぜひとも効果的に導入したいものです。

福利厚生の導入には大きく分けると次の2つの方法があります。

①自社で企画・運営・管理まで全ての運用を行う方法

②福利厚生専門の外部業者にアウトソーシングする方法

また①②のハイブリッド型として、基本はアウトソーシングを利用し、アウトソーシングにはないサービスや自社独自の特典など、一部分だけを自社運用するパターンもあります。

7-1 自社で導入・運用する方法

アウトソーシングに頼らず、自社で福利厚生として提供するサービスを選定し、サービス提供会社との契約、支払いから、従業員への提供、利用促進まで、全てを行うやり方です。

自社の近くのフィットネスクラブと独自に契約したり、特定のレジャー施設の優待券を配ったりなど、企業の地域性・独自性が強い場合は、この方法が多くなります。

効率的な導入という視点で言うと、自社で全ての福利厚生を導入する場合は、ある程度、サービスの種類や内容を絞る必要があります。

アウトソーシングの場合は全国の宿泊施設やスポーツ、健康、育児、介護、自己開発のサービスが揃っていますが、自社でそれらを網羅することとなった場合、福利厚生の担当者が各施設とそれぞれ提携交渉しなければならないため、福利厚生担当部署のキャパシティにより管理できる数が限定されます。

また、自社運営の場合は、先ずアンケートなどで従業員のニーズを把握し、どのようなサービスが必要か、予算とともに優先順位をつけていくことも必要です。

導入後は具体的な運用の流れや取り決めに則り、各提携先の担当者や従業員との間に入って対応をしていかなければなりません。せっかく提携したサービスが従業員に全く活用されなければ、別の新しいサービスを探し変更していく必要もでてきます。

これらを踏まえ、自社で福利厚生を導入・運用する場合は、最も従業員に喜ばれる利用率の高いメニューを、必要最低限提供するのが良いでしょう。

7-2 福利厚生のアウトソーシング会社を利用する方法

福利厚生のアウトソーシング会社、基本的にパッケージサービスを主軸とし、その他選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)や健康増進を目的としたサービス、社内のコミュニケーション活性化ツールやウェルビーイングの計測など様々なサービスを提供しています。

主体となるパッケージサービスとは、旅行やレジャー、健康、スポーツ、育児、介護、自己開発、グルメ、その他日常生活に役立つメニューなどを幅広く網羅し、一般よりもお得に利用できるサービスで、従業員すべてのニーズに対応することを目的としています。

このようなパッケージサービスを利用すると、広い分野で一定のサービスラインナップが見込め、また運用はアウトソーシング会社が担いますので、社内の工数も減らすことができ、効率的と言えます。

ただ、パッケージサービスの場合、一つひとつのサービスメニューの特典や割引額など、お得感が低いものもあるため、従業員全員が満足しているとも限らないようです。

そのような場合、株式会社イーウェルが提供しているパッケージサービス「WELBOX」では、従業員ニーズの高いサービスメニューにさらに補助金を設定して、従業員がよりお得に利用しやすく喜んでもらえるよう、カスタマイズすることが可能となっています。

たとえば、育児中の従業員に向けては、ベビーシッターや保育メニューの補助を厚くしたり、運動不足の従業員に向けてはフィットネスクラブの利用に補助を付けたり、旅行が好きな従業員に向けては宿泊施設に補助を付けたり、旅行は行かないけど映画が好きな人には鑑賞料金に補助を付けるなど、自在な対応が可能となっています。

8.簡単に導入できる福利厚生サービス

前章で福利厚生のアウトソーシング会社を利用する方法を紹介しましたが、ここで、代表的なアウトソーシング会社とそのサービスをご紹介しておきましょう。

8-1 イーウェル 「WELBOX」

WELBOXは、株式会社イーウェルの提供する、WEBサイト、アプリで利用可能なパッケージ型福利厚生サービスです。旅行、健康増進、介護、育児、自己開発、エンターテイメントなど、「量」と「質」にこだわったメニューを会員価格で利用できます。

宿泊施設は業界トップクラスの充実度で、東急不動産系列の会員制リゾートホテルなどを利用できることが強みです。導入前のサポートから、導入後の会報誌などでの周知など、従業員の満足度向上と、担当者の負担軽減を叶える仕組みが整っています。

利用できるサービスが非常に幅広いことから、大手企業から中小企業まで、幅広い支持を受けています。受付や利用までのサポートなどは専用のサポートセンターが担当するため、Webだけでなく、電話などでも安心して利用予約などの手続きを行うことができます。

※株式会社イーウェル 福利厚生サービス「WELBOX」を参照

8-2 ベネフィット・ワン 「ベネフィット・ステーション」

ベネフィット・ステーションは、株式会社ベネフィット・ワンが提供する、従業員満足度を向上し、健康経営やスキルアップを促進する総合型福利厚生サービスです。

140万件以上の優待特典があり、幅広い福利厚生を利用できます。

基本的な内容を網羅したプランの他に、教育や研修の支援といった自己投資に用いることのできるメニューがプラスされたプラン、また最近は動画配信サービス「Netflix」を推しており、Netflix見放題が付いたプランも用意されています。

※株式会社ベネフィット・ワン 総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を参照

8-3 リロクラブ 「福利厚生倶楽部」

福利厚生俱楽部は、株式会社リロクラブの提供する、パッケージ型福利厚生サービスです。導入団体数19,200を誇り、低コストで充実した福利厚生制度の構築・導入を可能にするとしています。

導入は中小規模企業も多く、大企業に引けを取らない福利厚生サービスの充実が強みです。全国50エリアでのサービス情報を、会員専用サイトで発信しているため、エリアごとの特性を生かし、地域密着型のサービスを実現し、地域間格差に左右されない高いサービス利用率を得られています。また、多言語対応していることも特徴です。

※株式会社リロクラブ 福利厚生サービス「福利厚生俱楽部」を参照

9.福利厚生の変遷と現在地

多種多様で驚くような制度が多く導入される中、今後 導入を検討するうえで重要となる、制度の変遷、現在の状況や傾向を分析していきます。

9-1 福利厚生の移り変わり

日本での福利厚生の始まりは実は非常に古く、その歴史は明治時代にまで遡ります。

明治時代といえば、維新から戦争、帝国憲法発布と激動の時代。当時 軍需産業がさかんだった日本では、多くの働く人が紡績・製鉄といった工業に従事するようになりました。資本主義が確立され、農業中心だった働き方から、「働いて、賃金を得る」という出稼ぎ型に変化していった時代背景があります。

ただその中で、当時の給与水準や労働環境では、労働者は高い生活水準を維持できていたとは言い難く、急な環境変化の中、苦しい暮らしを強いられていたのは言うまでもありません。

そこで経営者は、納屋(現代でいう社宅や独身寮)や日用品の提供といった、働く人が日常最低限の暮らしを送ることができるような取り組みを始めます。これが現代における福利厚生制度の起源であると言われています。

その後、労働者を守るための法律が生まれ、年次有給休暇を代表とする、企業負担が定められた“法定福利”が制度化されると同時に、各企業・組織は差別化を図り、独自の福利厚生として“法定外福利”を充実させようといった動きも一層活発になっていきます。

このように、時代背景に合わせて、福利厚生制度のトレンドも変化していきます。しかし、かつてないほど働き方が多様化した現代社会では、福利厚生制度が設けられていたとしても、以下の要因により、働く人にとって有用性がなくなり、浸透せずに形骸化してしまうのも少なくありません。

× 働く人のニーズに即していない

× 万人受けするよう制度化されたもの

× 競合他社も導入していることから、形式的に導入したもの

これらに対して、最新の福利厚生制度には、以下のようなことが重要視されるようになっています。

○ 自分にとって必要な福利厚生制度を選ぶことができる

○ 制度の選択肢が非常に多く、充実している

○ 制度自体を使いやすい環境が整っている

9-2 “ハコモノ”からの変化

福利厚生は今や、企業独自の商材や強みが無いと実現できないものではありません。かつては企業や組織の持つスケールメリットを活かそうと、“ハコモノ”と呼ばれる社宅/社員寮・保養所/宿泊施設・社員食堂などの利用権は、特権として運用かつPRに用いられてきました。

その背景からか、先入観から「当社では実現しづらい」と敬遠されていたハコモノですが、これをサービスとして利用できるとするならば、より自由度が向上します。

つまり、福利厚生のソフト化です。「形作られた施設利用権を自社で設けずとも、サービスとして利用できるよう準備を整える」、そんな福利厚生の“新しいカタチ”は、働き方やニーズの多様化した昨今、今後さらに拡大していく市場であることに間違いはありません。

9-3 働き方改革促進のための要素として

福利厚生制度は、働き方改革に必要な要素のひとつ。休める仕組みをつくることと同時に、プライベートの時間を充実させるための制度の構築もまた欠かせません。この両立こそが、働き方改革およびワークライフバランスの充実に直結すると言っても過言ではありません。また、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、以下のようなトレンドが見られます。

・テレワーク/リモートワークの導入

・自宅で過ごす時間の増加

・フードデリバリー、EC事業の拡大

出典元:経済産業省「消費動向に見る、withコロナのトレンド」

働き方や休み方が大きく変わる中、企業はそのライフスタイルを下支えするための施策を講じることができれば、なお時代に即した“働き方改革促進”につなげられるでしょう。分かりやすい例として、在宅勤務に応じた手当や給付金、商品券の付与などを制度として用意する企業が増えているようです。自らその使い道を選ぶことができれば、なお活用の幅が広がりますね。

9-4 組織にとっても、働く人にとっても

福利厚生は、以前のような「ハコモノ」から、「ヒトモノ」へ変わってきています。

人の成長を支援するという人材育成は組織にとって重要なテーマです。人材が自らスキルを身に着けようとする環境があれば、それは組織にとって非常に大きな強みとなりますし、今後成長を続けるためには必須ともいえる事項でもあります。

また、一律に押し付ける教育制度や福利厚生制度ではなく、働き方も働き手も多様化(=ダイバーシティ化)している昨今、企業には幅広い分野でのサービスの提供が求められています。

合わせて読みたい

e-ラーニングや集合研修だけでなく、通信教育や図書購入補助など、求められるニーズと必要とされる内容を取捨選択し組み合わせながら、最大限の効果を得られる環境づくりを行うことが、組織にとっても、働く人にとっても、最高のパフォーマンスを発揮するためには必要です。

9-5 中小企業でも導入される福利厚生3選

大手企業は、グループ企業などと連動して制度策定などが行えることから、そのスケールメリットを活かした福利厚生制度の構築が可能です。かつては“ハコモノ”と呼ばれる、保養施設などを各大企業がこぞって用意していました。ただし、今ではライフスタイルも多様化したことで、大企業に勤めていたとしても、それを全員が利用しメリットを享受とも限りません。また、莫大な維持費もかかること、ジャンルも偏ってしまうことから、どちらかと言えば廃止傾向にもあるようです。

“ハコモノ”も無い、制度策定にかける時間も労力も経済的余裕も無い、そんな中でも誰もが活用しやすい新たな福利厚生のかたちが、昨今、中小企業からも多く注目を集めています。単身家賃補助や親睦会といった、偏りの発生しやすいよくある制度とは別の、新しいかたちの福利厚生制度をここでは3つピックアップして紹介いたします。

社販

自社の取り扱う商品を一般消費者よりも安く・早く入手できるというのは、小売業や製造業に多い方法です。自社商品に愛着を持ってもらう手段の一つにもなり、導入コストも大きく抑えられる(例:POSに割引コードを設定するなど)ことから、多くの会社や店舗が採用する方法です。

自社の商品が無形物、例えば移動手段や保険などの場合が良い例です(モノ売りではなくコト売りと呼ばれます)。ただしここで注意したいのが、“あくまで自由に購入できる”制度にすることです。例えばここにノルマや最低購入金額、時期などの限定を設けてしまうと、それは福利厚生とは呼べなくなってしまいます。利用者が必要なものを必要なときに購入できる仕組みを構築することが求められています。

飲食支援

たいていの働き方では、昼食を会社でとるというパターンが多いでしょう。また、社内メンバーでの会食や慰労会などもあり、意外にも会社内での飲食の機会は多いものです。昼食を非常に安く食べられるように社食や宅配弁当などのサービスを利用できる体制を整えるのも、昔から利用されている方法です。会食や慰労会などでは、不公平感が出ないように、全員参加時にのみ負担額を減らすなどの制度を導入するのも効果的です。ただし、この場合、利用しても良い範囲が経費処理上法律で細かく定められているため注意が必要です。

出典元:国税庁HP第8章 連結法人の交際費等の課税の特例 第68条の66《交際費等の損金不算入》関係 「第1款 交際費等の範囲」

自己投資

利用したい人が自由に利用でき、かつそれが会社にとっても社員にとっても成長の機会につながれば、福利厚生制度として一つのゴールとも言えます。これを直接的に導入できるため、非常に注目されているのが自己投資に関する福利厚生制度です。業務上必要、または持っていると次のステップに進みやすい資格などの取得を推し進めるため、書籍の購入や資格試験受験料などを負担する制度が良い例です。従業員の判断に委ねきるのではなく、上司や経営陣も、どのように制度を使えるのかの範囲やレベルをきちんと理解しておくことで、制度の正しい運用が行えるようになります。

10.まとめ

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。

福利厚生には、日本の労働と深い関わりがあります。時代の移り変わりとともに働き方の変化も大きく変化している中、福利厚生のトレンドも大きく変わってきています。

① ハード型からソフト型へ(同時に 自社運営からアウトソーシングへ)

② 従業員の働き方の変化に合わせて、それを支える制度を随時導入していく

③ 人材育成や組織成長に必要な支援や制度に必要なサービスを提供する

この3点を総合的に実現できる福利厚生制度を検討し、積極的に導入することが、企業のバリュー向上につながります。もちろん、自社内単独での実現がコスト・労力から難しいこともまた事実であることから、福利厚生のアウトソーシングを検討する企業も増えています。ライフスタイルやニーズに合致したサービスを提供することにより、働く人も組織も最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整える姿勢が、これからの福利厚生制度に求められていると言えるでしょう。充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend