住宅手当・家賃補助を導入するメリット・デメリットは?福利厚生としての平均支給額も紹介

「福利厚生では住宅手当や家賃補助が人気と聞いたが、企業側の負担が大きそう」

「自社の経営状況でも家賃補助を導入した方がいいのか判断できない」

従業員にとっては魅力的な住宅手当や家賃補助も、企業としてはデメリットが気になるというケースは少なくありません。住宅関連支援制度の導入を検討している方は、メリット・デメリットの両方を知り、かつ慎重に検討することが大切です。

本記事では、住宅手当や家賃補助の基本知識から導入状況、導入する場合のメリット・デメリットなどを詳しく解説します。

住宅関連支援制度の平均支給額や、税務上の取り扱い、導入にあたっての注意点など、チェックしておく方がいい情報もお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.家賃補助の福利厚生とは?基本知識を解説

福利厚生の一環として、住宅手当や家賃補助など住宅関連の補助・支援制度を実施している企業があります。まずは、家賃補助と住宅手当の違い、各制度の導入状況など、実施にあたって知っておきたい情報を正しく理解しておきましょう。

1−1.家賃補助と住宅手当の違い

家賃補助と住宅手当は、同じものとされる場合もあり、非常に似通っていますが、厳密にはやや違いがあります。

家賃補助は、賃貸住宅に住む従業員に対し、家賃の一部を補助する制度です。通常は賃貸契約による家賃負担がある従業員のみが対象となります。法定外の福利厚生であるため、企業の任意で実施を判断できます。家賃補助の支給対象者や支給額なども自由に制定可能です。

一般的には給与に上乗せして現金で支給されることが多いですが、「借上げ社宅」制度として、企業が家賃の一部を直接負担する形式を採ることもあります。

現金支給の場合は課税対象ですが、「借上げ社宅」制度を採用する際には、条件を満たせば非課税になる場合があります。

一方、住宅手当は、企業が住居に関する費用を一部負担する制度のことです。家賃補助とは異なり、賃貸契約による家賃だけでなく、持ち家の住宅ローンも補助の対象となることがあります。家賃補助と同じく法定外の福利厚生で、実施の判断や支給対象者の条件などは企業が自由に設定できます。

賃貸契約がある場合の補助だけではないため、給与に上乗せしての現金支給を基本とし、また原則として給与所得に含まれますので、所得税や社会保険料などの課税対象となります。

1−2.住宅手当・家賃補助制度の導入状況

近年、住宅関連支援制度を導入する企業は減少傾向にあります。産業労働局が実施した中小企業の賃金・退職金事情によると2014年(平成26年)時点では45.5%の企業が住宅手当を支給していましたが、2024年(令和6年)では34.7%まで落ち込みました。

株式会社エフアンドエムが運営する中小企業総合研究所による「住宅関連制度の導入実態調査(2025年度)」によれば、全国2,936社の中小企業のうち、住宅関連支援制度がない企業は約半数(50.5%)、住宅手当として現金支給しているのは24.3%程度となっています。

また、制度に対する満足度は、制度がある企業のうち約50%は「非常に満足」「ある程度満足」と回答していますが地域差があり、関東では「あまり満足していない」「全く満足していない」が16%近くにものぼりました。

いずれにせよ、周辺の企業情報、競合他社の対応、自社の経営状況などをよく比較し、なるべく不満の出ないような制度にしていくことが必要です。

制度の導入が減少傾向にある理由の一つとして考えられるのが、ライフスタイルの多様化です。近年はフレックスタイム制やテレワークなどが普及し、幅広い働き方を実現できるようになりつつあります。

しかし、福利厚生の支給条件は原則一律です。多様なライフスタイルであるにもかかわらず、仕事の成果内容を問わず一律で家賃補助や住宅手当が支給されると、従業員間の不公平感が増す原因になる恐れがあります。

また、同一労働同一賃金の法制化が進み、企業に対応が求められていることも一因です。正社員のみに家賃補助や住宅手当を支給していた企業が、待遇差の解消を図るために制度を廃止するケースも増えています。

社会の変化とともに家賃補助制度のあり方にも疑問を感じる声が増えたことから、家賃補助を導入する企業が減少傾向にあるといえるでしょう。

ただし、従業員全員に一律にポイントを付与し、会社が用意した補助メニューの中から自由に選択してポイント分の補助を受けられる「カフェテリアプラン」については、その導入自体が増加しており、メニューの中に住宅関連補助が受けられる制度を用意している企業も多くあります。

付与されるポイント自体が一律で、それを自身の都合で家賃補助に充てたり、育児や介護で補助を受けられたり、レジャーや自己啓発などにも使える、というカフェテリアプランであれば、多様なライフスタイルに合わせて利用ができるので、不公平感が一定緩和されるでしょう。

時代に合わせた補助の形が望まれています。あわせて読みたい

2.住宅手当・家賃補助の平均支給額と相場

家賃補助の導入を検討する場合、まずは相場を知っておくことが大切です。厚生労働省が調査した就労条件総合調査結果の概況によると、平成26年11月分として支給された住宅手当の平均支給額は、1人あたり17,000円でした。

金額の相場は、企業の規模によっても異なります。1,000人以上の企業では19,333円と高めですが、30〜99人の企業では14,359円と低めで、その差は4,974円です。家賃補助の導入において、適切な支給額は企業規模によって異なるため、同規模企業の相場を参考にすることが重要です。

前述の株式会社エフアンドエム「住宅関連制度の導入実態調査(2025年度)」によれば、

支給額については、賃料に関わらず一定額の支給が全体の約70%、賃料に対して一定割合で支給が約19%となっています。

実際の金額は、住宅手当を支給している503社の内訳では、10,000円以下が約40%、10,001円~20,000円以下が約37%、20,001円以上は約21%でした。

3.住宅手当・家賃補助を導入する企業のメリットとデメリット

家賃補助を導入するのであれば、企業側のメリットとデメリットを把握しておくことも重要です。自社にとってどのようなメリットやデメリットがあるのかを考えてみましょう。

あわせて読みたい

3−1.企業側のメリット

住宅関連支援制度は、従業員にとってメリットの大きな福利厚生です。そのため、採用活動での訴求力も高く、求職者に福利厚生の充実ぶりをアピールできます。魅力的な福利厚生は、就職活動で注目されるポイントの一つでもあるので、企業側は採用面でのメリットを期待できるでしょう。

また、福利厚生の満足度は、従業員の定着率にも影響を与えます。近年は家賃補助を実施している企業が減少傾向にあるため、離職を防ぐ効果も望めるでしょう。従業員の定着率が上がると、人材育成のコスト削減にもつながります。人材が定着している企業は業務を安定的に進めやすく、生産性の向上にも寄与するといえます。

3−2.企業側のデメリット

住宅関連支援制度を導入しない場合のデメリットとして挙げられるのが、長期的な人材コストの増加です。家賃補助がない場合、従業員の経済的負担が大きくなり満足度が低下するため、結果的に離職率が上昇し、採用や人材育成にかかるコストが増加する恐れがあります。

また、住宅関連支援制度を一度導入すると、制度の変更や廃止が困難になるのも懸念点です。住宅手当・家賃補助が魅力的な制度であるがために、従業員側にデメリットのある変更を行う際には反感を買う可能性があります。従業員が納得できるように変更内容を検討しましょう。また、制度の変更時には、労働組合からの同意を得る必要もあります。

加えて、公平なルール設定が難しいこともデメリットです。従業員の家族構成や居住環境などはそれぞれ異なるため、公平性を保ちにくいといえます。福利厚生の支給条件は企業によってさまざまですが、導入する場合は支給条件を精査して公平性の高い制度にすることが大切です。

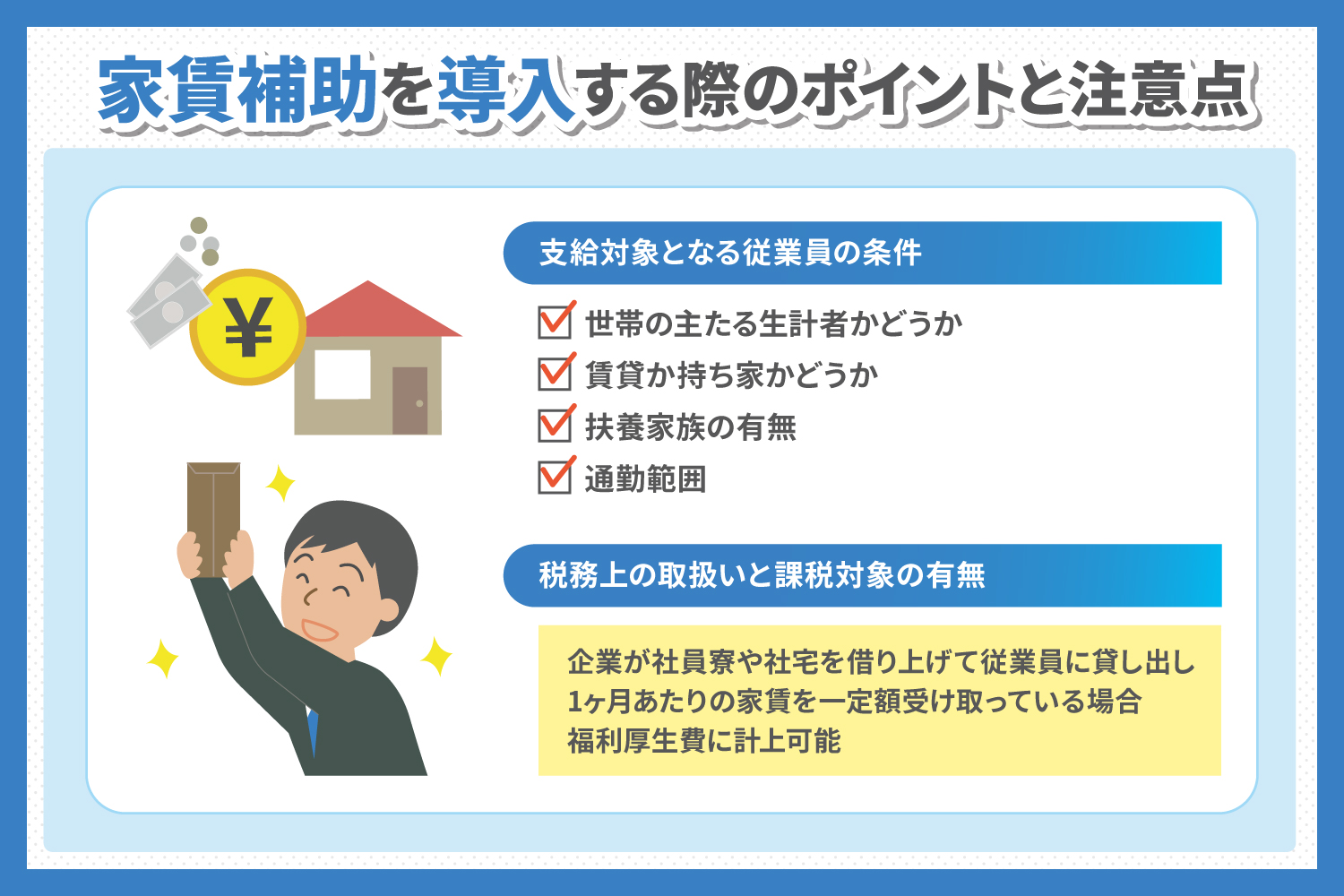

4.住宅手当・家賃補助を導入する際のポイントと注意点

住宅関連支援制度を導入するにあたり、覚えておきたいポイントと注意点があります。

以下の2つを意識してください。

- 支給対象となる従業員の条件

- 税務上の取扱いと課税対象の有無

4−1.支給対象となる従業員の条件

住宅手当・家賃補助の支給対象となる条件は、企業によって異なります。一般的な支給条件は以下のとおりです。

1. 世帯の主たる生計者かどうか

住宅手当・家賃補助については、多くの企業が、主たる生計維持者であり、世帯の代表者を支給条件としています。夫婦の両方が同じ会社に所属している場合、夫または妻のどちらか一方が代表者となり、双方が手当を満額受け取ることがないように定められています。

2. 賃貸か持ち家かどうか

基本的に、家賃補助は賃貸住宅に住んでいる人を支給対象とします。企業によっては、住宅手当としてローンの費用補助を行う制度を実施するケースもあります。

3. 扶養家族の有無

扶養家族がいる従業員を支給対象とする企業もあります。家族が多いほど広い住居が求められ、家賃も必然的に高くなりやすいためです。

4. 通勤範囲

勤務地から自宅までの距離も、支給条件として採用される場合があります。遠方からの通勤は負担が大きいため、勤務地の近くに従業員が住む場合に家賃補助を行うケースが多いでしょう。通勤範囲を狭めることで、通勤中の事故や公共交通機関の遅延などによるリスクや損害を抑える効果が期待できます。

4−2.税務上の取扱いと課税対象の有無

家賃補助は福利厚生費として計上できますが、そのためには条件があります。企業が社員寮や社宅を借り上げ、従業員に貸し出し、1ヶ月あたりの家賃を一定額受け取っている場合は、福利厚生費に計上可能です。

課税対象となるのは、家賃の一部補助として給与に上乗せなど、現金で支給している場合です。給与所得に含まれるため、所得税や社会保険料などの課税対象となります。福利厚生費として経費にはできないため注意が必要です。

住宅手当も、給与に上乗せして現金支給する場合は家賃補助と同じ、課税対象です。

あわせて読みたい

5.住宅手当・家賃補助が浸透しない理由

住宅手当や家賃補助を導入したけれど、思ったより利用されない、ということもあるかもしれません。住宅手当や家賃補助は一般的に見て人気の高い福利厚生制度ですので、利用されない場合は、それなりに理由があるはずです。

制度が浸透しない理由にはどんなことが考えられるでしょうか。

1.制度の周知が足りない

人気が高めの住宅関連支援制度が利用されないなら、まず第一に周知不足ではないか確認すべきです。

どんなにいい制度でも、従業員が認知していなければ利用はされません。特に制度を導入したばかりであれば、社内報や掲示など、さまざまな手を使って浸透させることが重要です。定期的なオリエンテーション、入社説明会、社員説明会の場などで、トップの談話として「こんな制度を用意しているからぜひ利用してほしい」と話してもらうのも効果があるでしょう。

2.手続きが煩雑

制度の周知とも関係しますが、周知が足りなくて手続きが分かりにくければ、制度はまず利用されません。

何枚も書類を用意させたり、複雑な書類を書かせたり、申請がまとめてできず毎月手続きが必要だったりすれば、途中で申請をあきらめる従業員もいるでしょう。

手続きはなるべく簡素にし、また手順書やQ&Aなどをアクセスしやすいところに置くなど、忙しい従業員に寄り添った制度設計が望まれます。スマホで写真を撮って添付することで証明書の提出に代える、ペーパーレス申請を導入することも有効でしょう。

3.制度が魅力的ではない

手続きの煩雑さに比べて手当金額があまりに低い、支給条件が複雑だったり不公平感がある、というような制度では、従業員に支持されず、利用されないでしょう。

せっかく書類を揃えて申請したのに、分かりにくい資格要件で「あなたは支給対象ではありません」などと回答されたら、制度の利用意欲のみならず、通常の業務に対するモチベーションまで下がりかねません。

また、証明書を提出までしたのに、「こんな少ししか出ない、しかも税金が引かれた」などと言われかねないような金額では、会社に対する信頼や愛着まで損なう結果にもなりそうです。

公平・平等で分かりやすい支給基準、納得感のある金額設定など、従業員の意見も参考にしながら、より良い制度に改めていくことも必要です。

6.制度の見直しと柔軟な運用方法

住宅関連支援制度を変更・廃止したい場合は、従業員の同意を得る必要があります。住宅手当や家賃補助の代替案として、従業員から賛同を得られる制度の導入を検討しましょう。効果的な運用のためにも、以下の2点をチェックしてください。

- 家賃補助以外のおすすめ福利厚生

- 受益格差をなくすためには

6−1.住宅関連支援制度以外のおすすめ福利厚生

住宅手当・家賃補助はニーズの高い、人気の福利厚生ですが、福利厚生メニューの範囲を広げることで満足度の向上も狙えるでしょう。家賃補助や住宅手当など住居に関する制度以外で、おすすめの福利厚生をご紹介します。

あわせて読みたい

1. 家族手当

配偶者や子どもがいる従業員に対して一定の金額を支給する制度です。法定外福利厚生なので、支給対象者や金額などは自由に決められます。家族の人数に応じて支給金額が変わったり、配偶者の所得制限が設けられていたりと、企業によってさまざまです。

2. 在宅勤務手当

在宅勤務にかかる費用の負担軽減を目的として支払われる手当のことです。在宅勤務手当の支給義務はありませんが、光熱費などを負担するために一定の金額を支給する企業が増えています。日額数百円、月額数千円程度で支給するケースが多く見られます。

3. カフェテリアプラン

企業が従業員に一定のポイントを付与し、企業独自のメニューから自由に選んで利用できる選択型の福利厚生です。従業員がそれぞれニーズにあったメニューを選べるため、福利厚生の利用率向上が期待できます。従業員の満足度向上や、企業の理念や想いに沿ったメニュー設定ができるのも魅力です。

前出のとおり、メニューに「家賃補助」「住宅手当」なども含めることで、住宅関連支援制度を完全廃止するのではなく、この名目で補助を希望する従業員には補助を継続して使ってもらうこともできます。選択肢が広がるので、おすすめです。

あわせて読みたい

6−2.受益格差をなくすためには

福利厚生における支給対象の条件によっては、受益格差が生じます。たとえば、福利厚生の利用条件を正社員に限った場合、非正規雇用の従業員との間に不合理な待遇差が生まれるため、同一労働同一賃金への取り組みにより不合理な待遇差が禁止されています。

福利厚生の支給対象は、正社員だけでなくパートタイム労働者や有期雇用労働者、派遣労働者などにも広げ、不合理な待遇差がない環境を整えることが法令上も求められています。

とくに、食堂・休憩室・更衣室の利用などの施設の利用、社宅・慶弔休暇・健康診断などにともなう勤務免除や有給補償などは、同一の利用・付与を行う必要があります。

7.まとめ

福利厚生の制度として、家賃補助は従業員側のメリットが大きいため人気のある制度です。しかし、企業の規模や状況によっては、導入によるデメリットが大きいことは否めません。

公平性が保ちにくいため従業員からの不満が増えたり、導入後に制度の変更や廃止をしたい場合に大変だったりと、導入後に負担を感じるケースもあります。

導入の判断にお悩みの方は、イーウェルにご相談ください。貴社の規模や状況にあった福利厚生制度をご提案いたします。企業独自のメニューを設計できる「カフェテリアプラン」や、WEBサイト・アプリで利用可能なパッケージ型福利厚生サービス「WELBOX」など、魅力的なサービスをご提供しているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend