〈改正法対応〉福利厚生・両立支援制度で 子育てや育休をサポート|働きやすい環境をつくるための施策

近年、少子化の影響もあり、子育て支援・仕事と育児の両立支援は社会的にも重要な課題となっていますね。公的な支援策も次々と報道などで取り上げられている中で、企業で働く従業員への育児支援も、ますますニーズが高まってくることが予想されます。

そんな従業員の仕事と育児の両立を助け、能力を発揮できるようにサポートするために、企業が取り入れるべき支援制度について、直近の法改正も踏まえつつ詳しく解説します。

働きやすい職場を創る手段として、ぜひ参考にしてみてください。

関連資料をダウンロード

育児・介護休業法改正に対して福利厚生サービス「WELBOX」でお手伝い可能な対策をまとめました。

目次

1.従業員の育児支援とは?

企業が取り組む育児支援は、第一に法定の育児支援である産前産後休業、育児休業、育児のための短時間勤務や残業の時間制限などの制度をしっかりと社内に浸透させ、制度を利用したい従業員が正しく利用できる環境を整えることです。法定の制度が周知され、しっかり運用されることで、育児と仕事を両立する従業員にとっては大きな支援となるはずです。

ただ、これからの企業には、法定の制度に加え、自社の従業員特性を踏まえてさらに進んだ育児支援が求められています。さまざまな事情・背景をもつ従業員に対し、どのような支援ができるのかを企業が考え、広く運用していく時代になったと言えます。

本記事では、法定の制度以外の育児支援を福利厚生として導入することについて、その意義や内容、企業ができることを見ていきましょう。

福利厚生関連の事例集【ダウンロード用資料】

「WELBOX」導入後の全てを紹介!導入企業一覧も紹介しています。

2.企業側に育児支援が求められるようになった理由

2-1 従業員定着率の問題

不足が顕著な現代において、従業員の離職率の増加はもはや死活問題です。

帝国データバンクの統計では、2024年度上半期の人手不足倒産は2年連続で過去最多を記録しています。

一方、育休に関するアンケート結果では、育児との兼ね合いが原因で退職・転職をした、または退職・転職を検討した経験がある割合は、男女合わせて37.8%、しかも実際に退職した割合はその中の16.5%にも上りました。

育休など、法定の制度が利用できることが半ば当たり前になっていてさえ、この数字です。法定の制度があるだけでは、なかなか十分とは言い難いでしょう。

企業が法定を上回る支援策を福利厚生として取り入れることで、育児との両立ができずに離職してしまう従業員を減らし、離職そのものによる損失や補填人材を採用するコストを減らすことができます。従業員が長く働き続けることができれば、経験値も上がり、生産性向上にも期待ができますし、安定した生活や補助が見込めることで、従業員のモチベーションアップにもつながります。

2-2 「改正育児・介護休業法」の施行

2022年から段階的に施行されている「育児・介護休業法」の改正からも、育児支援を進めることを企業に求める姿勢がうかがえます。

2025年4月施行の内容としては、主に以下の点が挙げられます。

- 常時雇用する労働者が300人以上の企業につき、男性労働者の育休取得状況の公表が義務化

- 残業免除の対象範囲を小学校就学前までに拡大

- 子の看護休暇の拡大と名称変更(子の看護等休暇)

- 子の範囲:小学校3年生修了まで(いままでは小学校就学前まで)に延長

- 取得事由:感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式、卒園式を追加

- 除外不可範囲:勤続6カ月未満の従業員の除外可能とする規定を撤廃

- 3歳までの子がいる者に対しテレワークが努力義務に

また、2025年10月施行でも、対応すべき内容があります。

- 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者が、柔軟な働き方を実現するための措置を選択・利用できるよう企業に義務付け。またその措置につき個別の周知・意向の確認も付随して義務付け(始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、養育両立支援休暇の付与などから2つ以上)

- 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付け

育児・介護休業法では、育児休業等の制度が取得しやすい環境の整備についても推進を義務付けています。

企業は、単に制度を取得できる環境を整えるだけでなく、周知・浸透の取り組みを行い、利用促進も図っていく必要があります。

2-3 従業員の多様化

従業員の多様化も進んでいるため、企業の一層の支援が求められます。

従業員の働き方、仕事と育児の両立の形、さらには求める福利厚生や育児のあり方も様々になってきています。

例えば、時短勤務/フルタイム、残業のありなし、週休3日制

在宅勤務/オフィス勤務/サテライトオフィス就業

正社員/契約社員/派遣社員/出向社員/パートタイム/アルバイト

出産手当/お祝い金/家族手当/特別休暇/育児用品への補助 などが挙げられます。

また、育児というと女性社員だけの問題のように長年捉えられてきましたが、昨今では共働き世帯の増加を受け、男女関係なく育児に関わるべき時代へと変わりつつあります。男性の積極的な育児参加も、支援していく必要があるでしょう。さらに、国籍や人種、宗教など様々な違いを持つ従業員が一緒に働くことも増えつつあり、企業にはこの多様な環境を生かし、伸ばしていくためにも、多方面に配慮した取り組みが求められていくことになります。

3.育休・育児支援に関する福利厚生制度とは

3-1 育児休業と育児休暇

本題に入る前に、本記事での「育休」について、意味を確認しておきましょう。

よく”育休”と略されているため、「育児休業」と「育児休暇」が混同されていることがありますが、異なるものです。

「育児休業」は、育児・介護休業法第2条で定められた法定の制度です。通常、「育休を取得する」「育休復帰」などと使われる、「出産後1年程度、女性従業員が仕事を離れること」「配偶者の出産後、男性従業員が一定期間育児のために仕事を離れること」は、こちらの育児休業を指します。

法定制度ですので、適用範囲や運用は厳格に定められており、労働者の権利です。従業員が希望するのに取得させないことは法令違反になります。一定の条件を満たせば、雇用保険からの給付金も支給されます。

育児休業を定めた法律である「育児・介護休業法」については以下を参照してください。

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

「育児休暇」は、厚労省によれば「育児目的休暇」のことです。

「育児目的休暇」は、育児・介護休業法第24条により育児に関する目的で利用できる休暇制度です。

法律に記載され、会社の努力義務ではありますが、会社の規定がなければ利用できませんし、会社に規定がなくても法令違反ではありません。

対象者や休暇の範囲は企業で自由に設定ができ、有給休暇・無給休暇どちらにするかなど、その運用の詳細は企業にゆだねられています。労働基準法に規定する年次有給休暇以外の休暇であり、特別休暇として従業員の福利厚生制度の一環です。

ただし、「育児休業」「育児休暇」どちらも、正社員の離職を防ぐことがひとつの目的であり、仕事と育児を両立できるようにするための制度でもあります。

また、この他の育児支援制度についても、法律で制定され、または措置を講じることを義務化されている制度と、あるのが当たり前のように見えても企業が福利厚生の一環として設けている法定外の制度が混在しています。

制度を利用する際にこの違いを意識することはあまりないと思いますが、逆に「この制度がなくて不便だな」と思うときは、法定の制度で企業に措置を義務付けられているものがないか、調べてみてもいいでしょう。3-2 育児休暇にはどんなものがあるか

育児休暇と育児休業が異なるものだとご理解いただいたうえで、良く知られている育児休業ではなく、「育児休暇」にはどういうものがあるのか、例で見ていただきましょう。

配偶者出産休暇

配偶者が出産した際に、病院の入院・退院、出産等の付き添い等のため、パートナーである従業員が取得できる休暇です。1日~1週間程度で企業により取得できる日数に差があります。

給与の取り扱いは、有給の場合、無給の場合、何日までは有給など日数による場合などがあります。

取得可能な期間は、配偶者の出産日から2週間~1ヵ月以内に限られている場合が多くなっています。出産予定日の前から休暇が取れる場合もあります。

またこれに関連して、家族の誕生日に休暇が取得できる「アニバーサリー休暇」などのユニークな休暇を付与する企業もあります。

子の行事参加のための休暇

「スクールイベント休暇」「学校行事休暇」などの名称で、養育している子どもの授業参観や運動会など、学校行事への参加を理由に取得することができる休暇です。

「スクール」「学校」とついていますが、通常は保育園や幼稚園の行事も対象です。

取得可能な期間は、小学校卒業まで、高校卒業までなど、設定する企業により幅があります。

無条件で年に3日までなどとされるケース、授業参観なら1回につき0.5日×年2回、運動会なら1日×年1回など、細かく決まっているケース、取得1ヵ月前までの申請必須のケースなど、企業によって様々です。有給、無給の取り扱いも企業ごとに異なります。

なお、2025年4月の育児介護休業法改正で、「子の看護等休暇」(旧:子の看護休暇)について、取得事由に「入園(入学)式、卒園式」が追加されたので、「スクールイベント休暇」「学校行事休暇」に少し近くなりました。

この「子の看護等休暇」は法定の制度で、法定外である育児休暇とはちょっと違う位置づけとなりますが、今後は法定の制度でも、子どもを育てていくための様々なイベントに参加できるよう配慮されていくのかもしれません。

失効有休休暇の積立制度

毎年付与される年次有給休暇が使いきれずに残った場合、単に失効させてしまうのではなく、その分を積み立てておき、一定の条件のもと、育児・介護・自分の長期療養などのために有給休暇として利用できるようにする制度です。

内容そのまま「失効年休積立有給休暇」「積立有給休暇」と呼ばれることが多いですが、企業によってはその位置づけから「ライフサポート休暇」「保存休暇」「ストック休暇」「積休(つみきゅう)」などの呼び方をしている場合もあります。

3-3 その他育児を支援するための制度

お休み(休業、休暇)以外にも、仕事と育児の両立を支援するための制度はたくさんあります。

例えば、以下のような制度は法定の制度です。

- 育児時間(労働基準法)

- 短時間勤務(育児介護休業法)

- 時間外労働、深夜労働の制限(育児介護休業法)

- 時間外労働、深夜業、休日勤務の免除(労働基準法)

また、2025年4月の育児介護休業法改正で、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されています。

法定外の制度で言うと、企業独自で子どもの預け先を確保したり独自の事業所内託児所を設置したり、あるいは子どもを預ける費用を補助したりする制度もあります。

また、育児相談ダイヤルの契約をはじめ、様々な育児サービスを会社として契約し、従業員に提供することもあります。

いずれにせよ、子どもを育てている従業員の両立を支援し、なるべく長く安定して働いて欲しい、というのが企業の想いと言えるでしょう。

3-4 育児支援に関する福利厚生の導入状況

現在導入されている育児支援制度の状況を確認してみましょう。

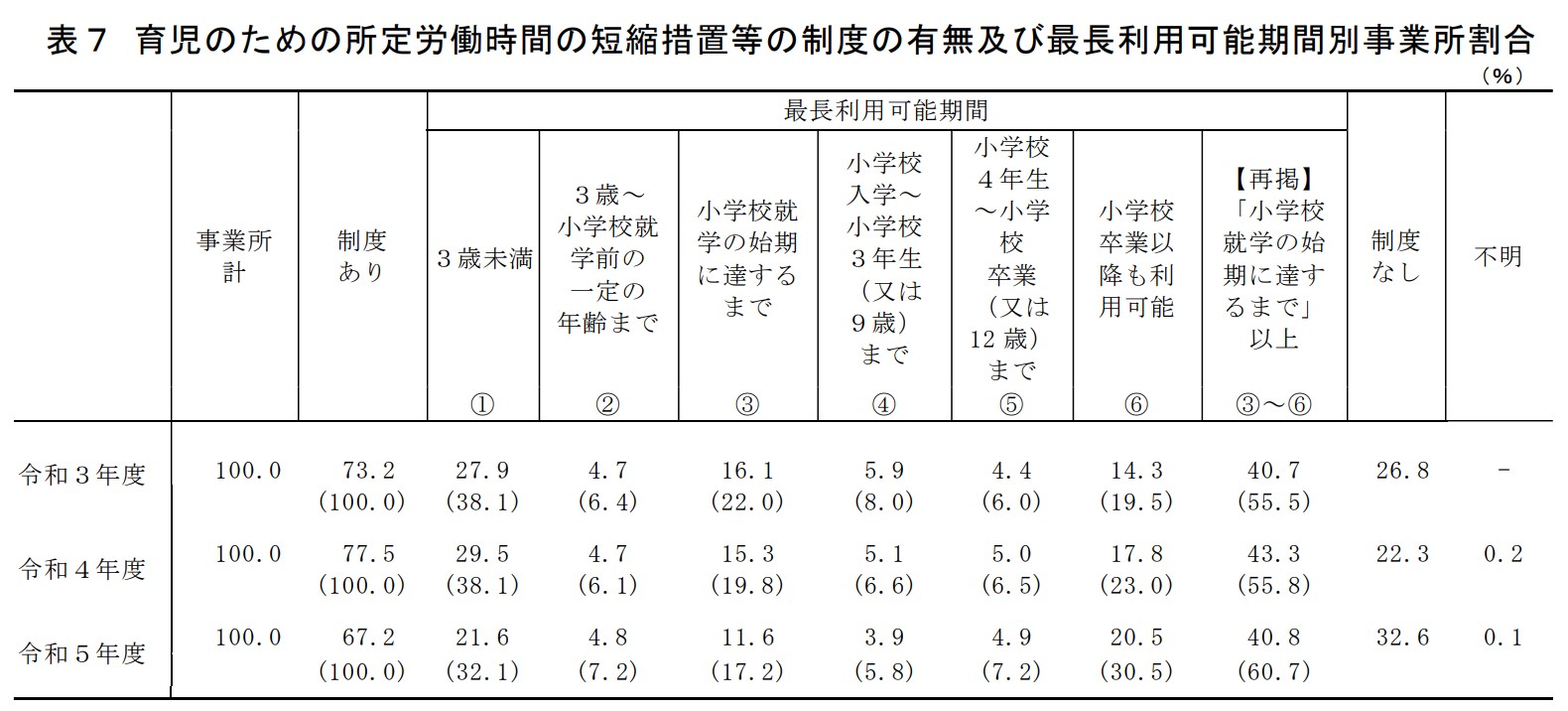

下表は、「育児のための所定労働時間の短縮措置」などの制度を設けている事業所の割合を表しています。

2023(令和5)年度は制度がある企業の割合が前年より10.3ポイント低下しているようです。

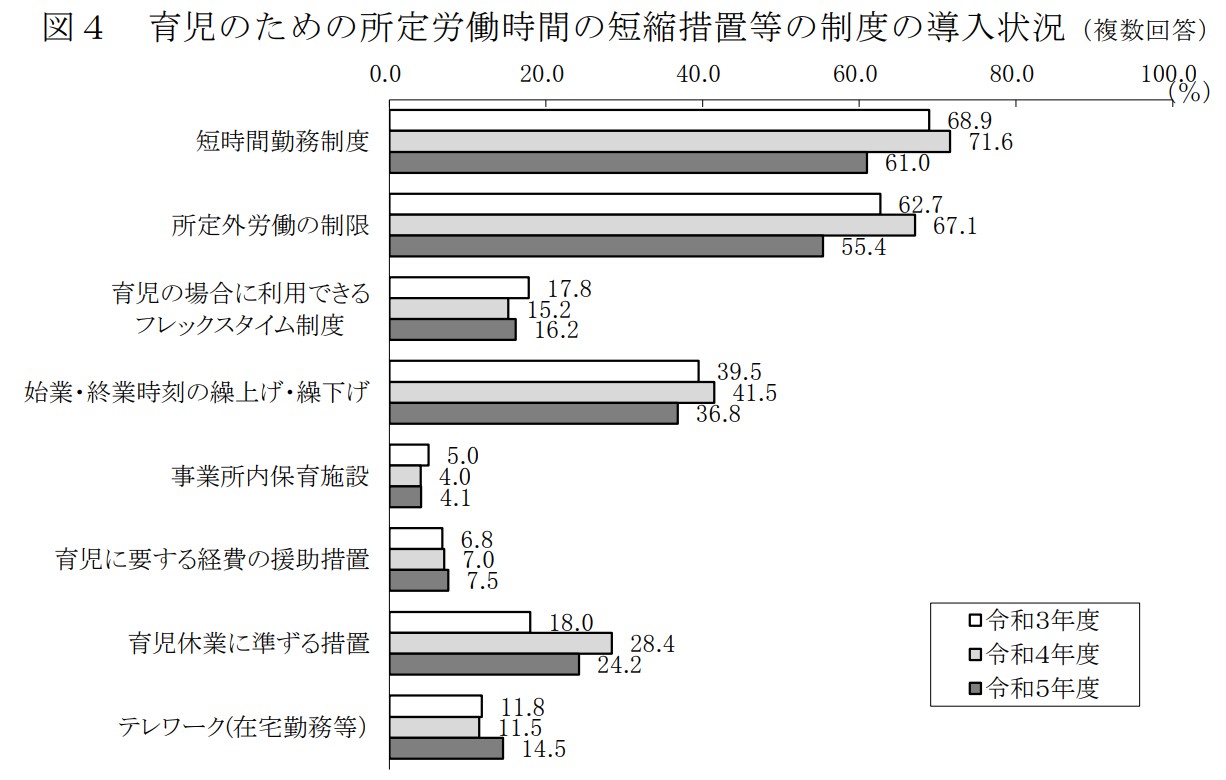

また、短時間勤務だけでなく、その他具体的な措置(福利厚生)の内容についても調査結果があります。

昨今の働き方改革の一環としての導入が進んだ影響か、短時間勤務制度や所定外労働の制限、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げなどの時間的施策の多くが増加傾向であることがわかります。

参考・引用:令和5年度雇用均等基本調査|厚生労働省

3-5 育児支援制度を利用するには

育児支援の制度は、会社で定められた規定ですので、取得する場合は、取得の条件を確認し、取得ルールに則って正しく申請、取得する必要があります。

せっかく企業が設けている制度ですので、趣旨をよく理解したうえで、積極的に取得するのが良いでしょう。

ただし、制度のうち、特に休暇や労働時間を制限する制度については、従業員全員が平等に取得できる有給休暇制度などとは異なり、一部の従業員だけが取得できることになり、昨今の人手不足の状況下では、取得することで周囲のメンバーに影響が出ることは否めません。その影響を最小限にすることは企業・上司に課せられた義務ですが、そうはいっても現場がきつくなることは現実として起こります。

取得の際は、「制度があるのだから使って当然!」ではなく、予め周りの方との業務の調整をするなど、社会人としてのマナーを忘れないようにしましょう。

あわせて読みたい

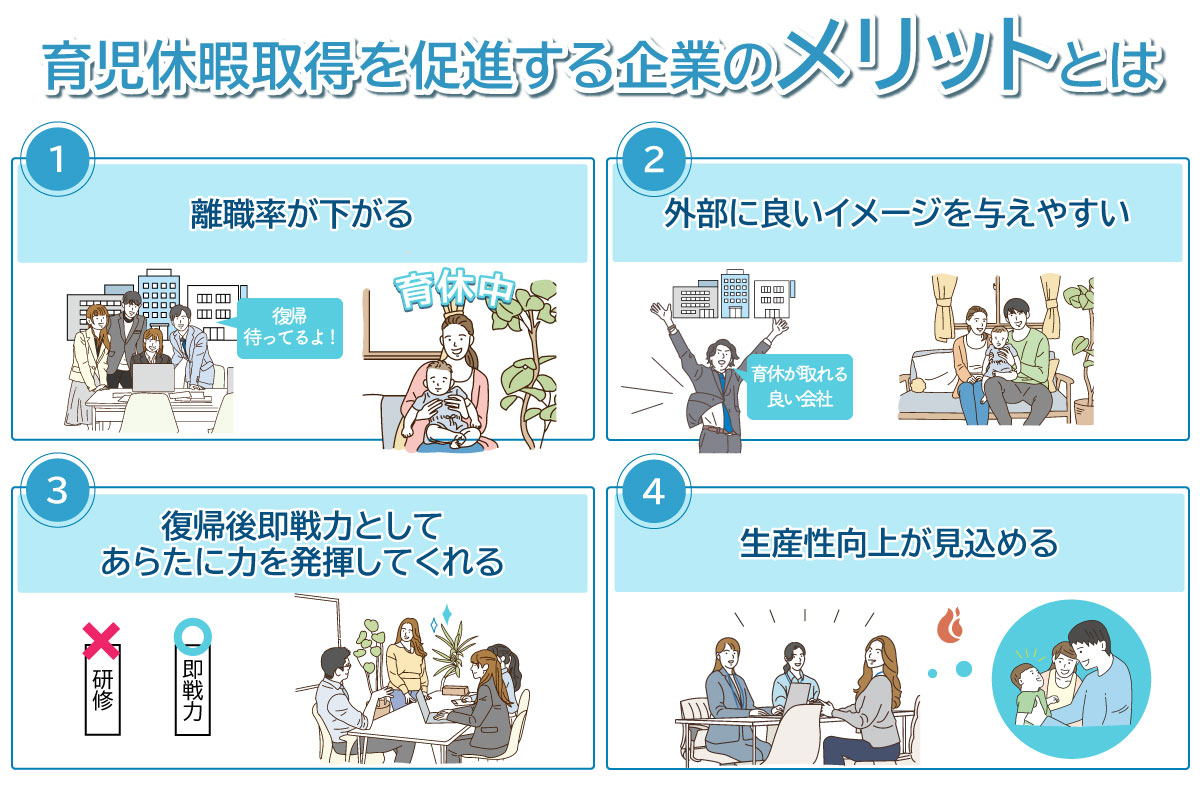

4.企業が育児支援に取り組むメリット

育児休暇の取得を促進している企業は近年増えつつあります。それは企業側にとっても非常に多くのメリットがあるためです。今回は育児休暇取得を促進するにあたって、なぜ企業側にもメリットがあるのかいくつかご紹介いたします。

4-1 離職率が下がる

育児支援を企業が促進することによって、従業員は安心して仕事と育児の両立を行うことができます。

ひと昔前までは、女性が妊娠した場合などは両立どころか「休業」ですらなく、「退職」が普通という風潮もありました。また、男性にとっても、「権利である育児休業を取得するだけで出世コースから外れてしまう」「残業できないなら役職は無理」などの声は、まだまだ解消できていません。

しかし、企業が法定以上の育児支援に取り組み、推進する姿勢を見せていくことで、従業員も安心して育児と仕事を両立していくことができ、企業側にとっても離職を防ぐことが可能です。これから就職活動を行う求職者にとっても、企業を選ぶ判断材料のひとつとして育児支援が候補に挙がるのではないでしょうか。4-2 外部に良いイメージを与えやすい

育児支援を促進することによって、取引先や投資家など社外のステークホルダーにも良いイメージを与えることができます。

今や育児休業が取れない企業などはブラック企業として論外ですが、プラスで様々な支援をも促進しているとなれば、恩恵を受ける従業員のみならず、取引先や投資家など社外のステークホルダーにも、従業員を大切にする「ホワイト企業」であるとのアピールをすることが可能です。

加えて、従業員だけを大事するのではなく、社員を含む家族を大事にしているということにもなります。これが良い評判となり、企業のブランドイメージも上がっていきます。4-3 復帰後即戦力として期待できる

仕事と育児を両立できる環境を整えることで、「出産したらやめる」「育休を取ってもう給料アップが見込めないから転職する」などの理由で離職することを防ぐことができるようになるため、一から新しい社員に対して研修や指導をする必要が低減します。社内事情もある程度把握していることによって即戦力として力を発揮してくれる可能性が非常に高いでしょう。

新人が入社することのメリットもありますが、これまで働いて社内事情を把握している社員が戻ってきてくれることで、より時間とコストを抑えることができ、経費が削減できます。

4-4 生産性向上が見込める

会社の育児支援があることは、両立に悩む従業員の心理的安全性の確保や、モチベーションアップにもつながり、その点で生産性に寄与すると考えられます。福利厚生関連の事例集【ダウンロード用資料】

「WELBOX」導入後の全てを紹介!導入企業一覧も紹介しています。

5.育児支援に関する福利厚生を導入する際の「あるある」のお悩み

おそらく、はじめて法定以上の育児支援(福利厚生)を導入する際は、アンケートやヒアリングなどを実施し、できるだけ従業員が望む制度を導入したいと考えることでしょう。

ただ、従業員の要望に則した福利厚生を導入し、多くの補助や予算を付けたとしても、思ったより利用されなかったり、予想外の制度が人気になったり、ある特定の制度の過剰利用により、福利厚生費の予算を大きく上回ってしまうこともあります。

これらの問題に対応するために、導入後も定期的に利用状況の確認をしていかなければなりません。福利厚生は導入したから終わりではないのです。

たとえば、利用されることを予測していた制度に、多くの補助金を付けていたのに利用されなければ、その他の人気の高い制度に補助金を付け替えて、従業員満足度を高めていくことが必要です。

また、特定制度だけが過剰利用されている場合、利用内容の詳細を確認してみると、一部の従業員たちがリピーターとなり使用していることもあり得ます。そのような場合は、利用回数制限を付けて、制度を利用する人と利用しない人の不公平感をなくしていく努力も必要です。

予想以上に多くの従業員に利用されてしまい、これ以上補助を付けられない場合などは、1回の利用あたりの補助金額を減額するとか、制限回数を設定する方法もあります。ただし、それを実行する場合は従業員からの大きな反発も予想されますので、事前の周知や丁寧な説明が必要となるでしょう。

一部の制度で利用が少ないからという理由だけで、簡単に補助を廃止してしまうことは避けるべきでしょう。全く利用がないなら廃止検討の余地はありますが、少なくても利用している従業員がいる場合、その従業員にとっては必要な制度の場合もあります。利用者の必要性、別の制度での代替の可能性、さらにはその制度を導入した本来の目的に立ち返って、廃止を検討しましょう。

これら「あるある」のお悩みを解決しながら、自社の福利厚生を運営していくためには、福利厚生アウトソーシングサービスの活用などもお勧めします。

株式会社イーウェルのパッケージサービス「WELBOX」を導入されると、担当営業が定期的に企業様に訪問いたします。利用状況や課題の洗い出しをし、特に利用の多い制度への補助金の設定、全体的に利用が伸びない場合の施策など、多数の企業へ福利厚生を提供してきた経験に基づいて企業様に則したカスタマイズの提案をすることが可能です。あわせて読みたい

6.育児支援サービスの種類

企業が従業員に育児支援(法定外福利厚生)を提供するためには、直接自社内で制度を運用する方法と、外部サービスを利用して従業員に提供する方法があります。

特別休暇や手当などの人事制度を運用する場合はそれほどでもありませんが、育児の専門ではない企業が従業員に保育サービスやセミナーを直接提供するのは困難ですから、そこは育児支援の外部サービスを利用することになります。

どんなものがあるでしょうか。

6-1 コンサルティングサービス

職場環境・制度の整備、法改正に対応するためのコンサルティング業務を提供します。

コンサルタントが従業員の実情を把握して課題を抽出し、行動計画や具体的な施策などについて実績に基づき提案します。提案してもらえる内容は、コンサルタントによりさまざまです。

育児支援を主眼とした組織風土改善や働き方改革、育児に関わる従業員のキャリア支援、家事代行やベビーシッターなどの具体的支援サービスの導入、さらには企業託児所の開設支援を行ってくれるところもあります。

どの分野でコンサルティングを受けたいのか、ある程度従業員の意向や方向性を確認してから、コンサルタントを選びましょう。あわせて読みたい

6-2 セミナー・研修の開催

仕事と育児の両立について、育児をしている従業員に対し情報提供をするだけでなく、その従業員の上司・同僚などへもセミナーを通して、理解を促進し、両立がしやすい環境醸成を後押しします。例として、以下のものが挙げられます。

従業員本人向け

産休・育休、育児短時間勤務などの諸制度の周知、復帰と両立についてのアドバイス、今後のキャリア形成についての方向性 など

従業員全体向け

社内制度の概要、休業・両立している社員への理解促進、社内の支援体制の構築 など

管理者向け

両立支援についての理解促進、休業者・復帰者のマネジメント方法、組織・チームとしての支援策、法令やコンプライアンスの認知(マタハラ、パタハラ防止)など

人事担当者向け

法令やコンプライアンスの理解と人事的対応、両立支援の環境整備や制度構築、社内周知のための手法確立 など6-3 育児支援の代行・アウトソーシング

アウトソーシング会社と契約することにより、アウトソーシング会社の提供する育児サービスを従業員が利用できるようにするものです。

企業は、保育施設やベビーシッター、家事代行サービスなどと個別に契約し、それぞれのサービスを従業員が利用できるようにします。

育児をしている従業員の要望を取り入れやすく、例えば職場近くの保育施設と契約して補助が使えるようにしたり、家事代行に優先枠を設けてもらったりと細かい支援ができる反面、利用頻度の管理や補助金の個別精算など、企業には管理業務が発生します。

福利厚生のアウトソーシング会社を利用する方法もあります。

福利厚生パッケージサービスを提供する会社と契約すると、パッケージサービスに含まれる様々なサービスから、従業員が好きなものを選んで優待利用ができます。

パッケージサービスにはさまざまなメニューが含まれ、ラインナップはアウトソーシング会社により異なりますが、保育施設やベビーシッター、家事代行などのほか、育児用品の割引や育児に関する相談ダイヤルなどが取り揃えられているものもあります。

多彩なメニューから従業員が選んで使え、また企業側ではひとつひとつのサービス会社との契約、支払いが発生しないので業務が削減できる半面、一律かつ画一的メニューの提供となり、地方の一施設との契約などピンポイントなサービスの提供は難しい場合があります。6-4 復職支援サービス

育児休業からの復帰を支援する「育休復帰支援プラン」等の策定から、該当従業員へのサポートまでを行うサービスが、復職支援サービスです。

育児休業では、取得する従業員によっては数ヵ月~1年、最大で2年(法定)もの間、職場を離れ育児に専念します。その間には、職場でもメンバーが入れ替わったり、業務が追加されたり、新しいツールが導入されたりと、さまざまなことがあるでしょう。

休業中の従業員は、復帰する際、仕事と育児の両立だけでなく、これらの変化へ対応も求められることになり、不安になることも多いでしょう。

反対に復帰者を迎える職場でも、どんな勤務状態で復帰するのか、配慮しなければならないことはないかなど、前もって確認し、準備しておきたいこともあるでしょう。

育休中の従業員とのコミュニケーションや定期的な情報発信などに使えるツールの提供や、復職をサポートできるコミュニティ機能などが備わったサービスも提供されています。

そして、育休中でも閲覧できる、社内情報をまとめたサイト、育休復帰者への手引き作成をサポートしてくれるサービスもあります。

社員の不安を払拭して、復帰後スムーズに環境に慣れてもらえるようにすることで、育休からの離職を防止し、両立支援を続けていけるようにしてもらうことが狙いです。

7.企業独自の育児支援の取り組み事例

実際に企業独自の育児支援を行っている企業の事例もいくつかご紹介します。

企業ごとに求められている支援、対応できる範囲は当然異なりますので、ご所属の企業に合った支援を導入するための参考にしてください。7-1 事例1 育児関連リテラシー向上

セミナーや研修で育児関連の制度を周知することはリテラシー向上に有効ですが、育児をしている従業員やその上司にしか情報が届かないことがあります。

従業員全体に、理解促進、企業メッセージの浸透を図りたいA社では、企業制度のポータルサイトを導入し、リテラシー向上のため情報発信をされています。

企業のトップメッセージや方針の共有、定期的な情報発信、時系列での育児支援制度を整理したページなどを、会社だけでなく従業員のご自宅でも確認できるようにしました。

このページは、企業のイントラネットと異なり、自宅PCからも、スマートフォンからも、また従業員のご家族でもアクセスできるのが特徴で、従業員本人だけでなく、一緒に育児を両立していくご家族にも、支援の情報を届けられるよう工夫されています。

ここからの発信に力を入れた結果、男性社員も含めた全従業員の97%以上に相当するページビュー数をカウントすることができ、社内の理解促進、リテラシー向上につながっています。7-2 事例2 保育所費用、ベビーシッター費用補助

育児との両立を行う従業員にとっては、就労時間の保育について支援してもらえるなら、かなり働きやすいことでしょう。企業で働いている以上、その間の子どもの保育は必須だからです。

B社では、保育に関わる保育所費用・ベビーシッター費用を従業員に補助しています。

少し前よりましになったとはいえ、認可保育所の数が十分とは言えず、保育所に入園できなかったり、自宅から何駅も離れた園にしか空きが無かったり、何十人も待機児童がいるような地域にお住まいの従業員にとって、認可外保育所も大事な選択肢のひとつです。ただ、認可外保育所は公的な補助が入っていないところも多く、利用料が高額になる傾向があります。

同じくベビーシッターも、仕事と育児の両立を行うための心強いサポートサービスですが、費用の面で気軽に利用するには少々ハードルが高くなっています。ベビーシッター会社にもよりますが、1時間の基本料金の相場は1,500円~3,000円程度(手数料、入会金年会費、交通費等別途)と言われており、最低利用時間2時間からのところが多いようです。

これらの費用に補助を行うことで、安心して子どもを預けて働いてもらえるようになります。

B社では、福利厚生のパッケージサービスをまず導入し、そのパッケージサービスが提携契約している認可外保育所・ベビーシッターで料金を支払う際に利用できるクーポンに補助を入れました。

通常 会員価格1枚600円で購入し、サービス利用の支払い時に1,000円分として使えるクーポンですが、購入時にさらに補助を入れ、1枚500円で購入できるようにされました。1,000円分のサービスを、実質半額の500円で利用できることになります。

福利厚生パッケージサービスの仕組みを使ったこの制度は、利用したい従業員がクーポンを購入する際に、補助を適用した金額が自動で表示されます。

従業員は購入・利用のたびに会社に領収書を提出して補助申請する必要がありませんし、B社でも申請書の確認から補助金の計算、給与加算処理などを行う手間がなく、従業員が必要な分だけ補助を行うことができます。

従業員1人当たりの補助上限枚数を設定しておけば、あるあるのお悩みでもご紹介した、利用が多すぎで補助の金額が増えすぎるということも、防ぐことができます。

7-2 事例3 育児関連費用補助

前項の「保育所費用、ベビーシッター費用補助」のみならず、幅広い両立支援関連費用、例えば育児時間を確保するために家事代行を使う、おむつやチャイルドシートなどを購入する、七五三や入学記念の記念写真を撮影してもらう、スイミングや幼児英語などの習い事に通わせる、などに補助をしている企業もあります。

C社では、福利厚生のアウトソーシングサービスの中でも、選択型福利厚生と呼ばれる「カフェテリアプラン」の仕組みを使って補助を行っています。

カフェテリアプランは、企業がまずカフェテリアプランで使えるサービスを用意してから、従業員に一定のポイントを付与します。

従業員は、サービスから好きなものを選んで利用したうえで、利用の証票(領収書など)を添えてポイント申請をすることでポイント分の補助を給与加算で受け取ります。

このカフェテリアプランで使えるサービスの中に、家事代行、育児用品の購入、幼児教育などのメニューを用意しておけば、従業員は使いたい育児支援メニューを使ってポイント申請し、補助を受けることができます。

C社は、従業員に一律でポイント付与をするのに加え、両立支援・育児メニューでしか使えない「育児ポイント」を別で付与することにより、育児メニューを使う従業員へ追加の補助を行っています。

通常のカフェテリアポイントは、全メニューで使うことができますが、この「育児ポイント」は両立支援・育児メニューにしか使えないので、育児中の従業員は、育児に関わることにはこの「育児ポイント」を使い、通常のカフェテリアポイントではマッサージ等リフレッシュメニューを利用するなど、仕事と育児を両立していくうえで必要な補助を手厚く受けることができます。

この他にも、不妊治療や参加への通院などに使えるようにポイント利用範囲を設定したり、「育児ポイント」を別で付与するのではなく、両立支援・育児メニューだけ、通常は1ポイント100円分に換算して申請するところ、1ポイント200円分に換算して倍の金額分を補助できるようにしたりなど、様々な補助の仕組みがあります。

カフェテリアプランについても、企業がアウトソーシング会社を利用して運用を委ねるものですので、企業の運用手間が減り、従業員は申請がサービス利用と同時に行えたり、申請がスマホから完結できるようになったりと、利便性が上がることが多くあります。

あわせて読みたい

8.福利厚生における育児支援制度を導入する際のポイント

8-1 制度の周知

育児休暇や育児支援制度は法定の制度ではなく、企業ごとに制定されているため、積極的に周知する必要があります。

制度の対象従業員に向けては「知らなかった」「知っていれば使ったのに」とならないため、また会社全体に向けては、制度に対する認識を深め、制度を利用しやすい風土を醸成するためです。

支援制度導入のメリットを十分に受けるために、社外への発信も同じく求められます。8-2 ハラスメントの防止

法定の育児休業制度を取得するよりも、育児休暇や育児支援制度を利用するに際してはさらに社内の理解を高める必要があります。

育児休業ですら、いまだに不利益な扱いを受ける場合もある中で、それ以上の両立支援策である育児休暇・幾市支援制度(優遇措置)の利用については、より強く、会社の姿勢を打ち出して、現場に理解を求める必要があります。

出産育児をきっかけにするハラスメントは、マタハラ(マタニティハラスメント、妊娠・出産・育休取得をきっかけとした女性従業員への不利益な扱いや嫌がらせ)、パタハラ(パタニティハラスメント、育児時短・育休取得をきっかけとした男性従業員への不利益な扱いや嫌がらせ)と独立したワードが定着するほど、社会で頻繁に起こってきました。

制度やその趣旨を社内外に周知するだけでなく、研修や説明会などでのマネージャー層への浸透、ハラスメント初期での相談窓口設置など、具体的な手立てを講じることが必要と言えます。8-3 制度利用へのサポート

企業独自の制度のため、アンフェアに利用されたり、現場から「制度をなくしてほしい」という声が上がったりしないよう、利用する従業員だけでなくその従業員が所属する現場へのサポートが求められます。

利用の際の手続きについて詳しい手引きや解説文章を用意する、対象従業員には個別に利用のルールを説明する、現場への調整や一定期間前までの申請ができるよう働きかける、制度を利用するメンバーがいることで残業が大幅に増える従業員が出ないよう目を配るなど、具体的な働きかけが求められる場合があることに注意しましょう。

9.まとめ

本記事では、法定外の「仕事と子育ての両立支援制度」の内容と、従業員が安心して制度利用できるようにするための対応について解説してきました。

人手不足の企業、職場が増えている昨今、子どもを育てている従業員が「子持ち様」と呼ばれてしまうなど、分断の動きがあることは看過してはならない問題です。

育児支援制度を導入するメリットを十分に享受し、子どもがいる従業員だけでなく職場全体が活性化し、長く働き続けられる環境を作ることが重要となっています。 介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend