ボーナス(賞与)の仕組みと 福利厚生の重要性を徹底解説

「従業員にボーナスを支給してやる気を出してほしいけど、自社の余力を考えると厳しい」そんなお悩みはありませんか?

近年はボーナスの平均支給額が上昇傾向にあるなど、ボーナスの効果を期待したくなるデータも少なくありません。一方で、実はボーナスを支給していない企業が非常に多いことも判明しており、企業はそれぞれ独自の方法で従業員のやる気を引き出す施策を講じています。

本記事では、ボーナスの仕組みについて深掘りしつつ、従業員のモチベーションを高める方法として福利厚生の重要性を解説します。ぜひ、自社の福利厚生の導入や見直しにご活用ください。

目次

1.2024年冬のボーナス平均支給額

2024年の冬に支給されるボーナスの傾向を見てみましょう。一般財団法人労務行政研究所が行った調査によると、東証プライム上場企業183社のボーナス支給額は、一人あたり平均835,133円です。前年比で3.4パーセントの増加が認められ、1970年から始まった調査のなかでも過去最高額を記録しました。

冬のボーナス平均支給額は、新型コロナウイルスの影響を強く受けた2021年に大きく落ち込みましたが、2022年には大幅な回復を見せました。以降は3年連続で上昇し、毎年過去最高額を塗り替えています。

しかし、全体を通して見ると、ボーナスを支給できる企業数は減少しているのが実情です。株式会社フリーウェイジャパンの中小企業や零細企業、個人事業主を対象とした調査によると、59.2%が「冬のボーナスの支給予定なし」「ボーナス制度がない」と答える結果となりました。

参考:中小・零細企業、個人事業主を対象とした実態調査】中小企業/零細企業の従業員・代表取締役、個人事業主223人を対象 2024年度 冬のボーナスに関するアンケートを実施|PRTIMES

2.そもそもボーナスとは?

ボーナスの仕組みを知る前に、まずはボーナスに関する正しい知識をもっておくことが大切です。そもそもボーナスとは何か、ボーナスと給与の違いなど、基礎知識から見ていきましょう。

2-1 ボーナスが支給される目的

企業がボーナスを支給する目的は、従業員のモチベーションアップを図るためです。ボーナスの査定では、従業員の業績に基づいて金額が反映されます。日々の業務が支給額に関わるため、従業員のモチベーションが高まりやすい制度といえるでしょう。また、ボーナスは企業の利益を従業員に還元するという考え方もあります。

2-2 ボーナスと給与との違い

ボーナス(賞与)とは、通常の給与とは別で支給される給与のことです。法律上の支払い義務はないため、賞与の支給を確約していなければ支給しなくても違法性を問われることはありません。ただし、契約内容や就業規則で支給を明示している場合は、ボーナスを支払う必要があります。

一方、給与は労働基準法により、賃金支払の5原則が定められています。5原則は以下のとおりです。

- 通貨で

- 直接労働者に

- 全額を

- 毎月1回以上

- 一定の期日を定めて支払わなければならない

企業はこれらの5原則を守らなければならず、毎月1回以上必ず給与を支払う義務があります。

2-3 ボーナスと特別手当の違い

特別手当とは、給与とは別に支払うものであり、とくに定義はありません。企業によって支払う理由や時期も、金額も異なります。ボーナスと同様に企業が必ず支払わなければならないものではなく、企業が何に対して支給するかを独自で決められます。

企業側のメリットとして挙げられるのが、モチベーションの向上です。基本給を上げなくても給与の総額を上げられるため、ボーナスや残業代、退職金に影響を与えることなく従業員に還元できます。2-4 ボーナスは福利厚生費に含まれない

福利厚生は、給与とは別で従業員や家族の生活や健康のために支払われる費用です。給与は労働の対価として支払われますが、福利厚生は労働の対価ではありません。

一方、ボーナスは労働の対価として支払われるため、給与に含まれます。ボーナスと福利厚生では支給の目的が異なるため、ボーナスを福利厚生費に計上することはできません。

あわせて読みたい

3.夏・冬のボーナス支給日

夏・冬のボーナス支給日は、勤務先によって異なります。ここでは、民間企業・国家公務員・地方公務員に分けてお伝えします。

3-1 民間企業の支給日

民間企業の場合は、とくに支給日が定められていません。企業がそれぞれ独自で支給日を決定しています。多くの企業が、夏は7月10日頃、冬は12月10日頃を目安としていますが、その限りではありません。給料日のように15日・20日・25日など5の倍数の日付に設定している企業が多く見受けられます。

そもそも、ボーナスが年に2回でなく、1回もしくは3回支給される企業もあり、支給時期もさまざまです。また、ボーナス制度を採用していない企業もあります。民間企業の場合は、あくまで目安であるため、自社の運営上で実施しやすい時期に設定可能です。

3-2 国家公務員の支給日

国家公務員の場合は、法律でボーナスの支給日が定められています。夏は6月30日、冬は12月10日です。

3-3 地方公務員の支給日

地方公務員の場合は、ボーナス支給日を定めた法律はなく、各自治体によって異なります。しかし、多くの自治体で国家公務員の支給日付近に支給されています。

4.ボーナスの決め方

ボーナスは各企業で自由に決めることができます。しかし、自由といっても従業員が安心できるように支払いの基準を明示している企業が多いでしょう。ここでは、多くの企業で採用されている一般的なボーナスの決め方を解説します。

4-1 ボーナスの査定基準と計算方法

ボーナスの金額は、以下のいずれかのパターンで算出されることが多いでしょう。

- 基準額(基本給+各種手当)×〇か月

- 基準額(基本給+各種手当)×◯か月 × 評価係数

各種手当に関しては、全額が計算に含まれるとは断言できません。どの程度含めるかは企業によって異なり、その判断によってボーナスの査定額にも影響します。

また、評価係数は等級や役職によって賞与額を設定するために設けられます。評価係数を掛け合わせて支給額が決まるため、影響力の大きい数字と言っても過言ではありません。評価係数を社内でオープンにすると、より高い等級や役職を目指すモチベーションにもつながるでしょう。

4-2 ボーナスの査定期間

ボーナスの査定期間とは、企業がボーナスの支給額を決めるために、従業員の態度や業績を評価する機関のことです。多くの企業では、以下の時期を査定期間としています。

- 夏(7月):10月〜3月頃

- 冬(12月):4月〜9月頃

一般的な査定期間は6ヶ月程度です。査定期間が終了したら、約半年間の評価をまとめたうえで、ボーナスの支給額を協議します。査定期間終了後から支給日までの間に大きな実績を出した場合は、次の査定で評価されるでしょう。

なお、新入社員の場合、夏のボーナスの査定期間はまだ入社していないケースがほとんどです。また、入社から間もない場合、満額が支払われるケースは少ないでしょう。支給される場合でも、寸志程度が一般的です。

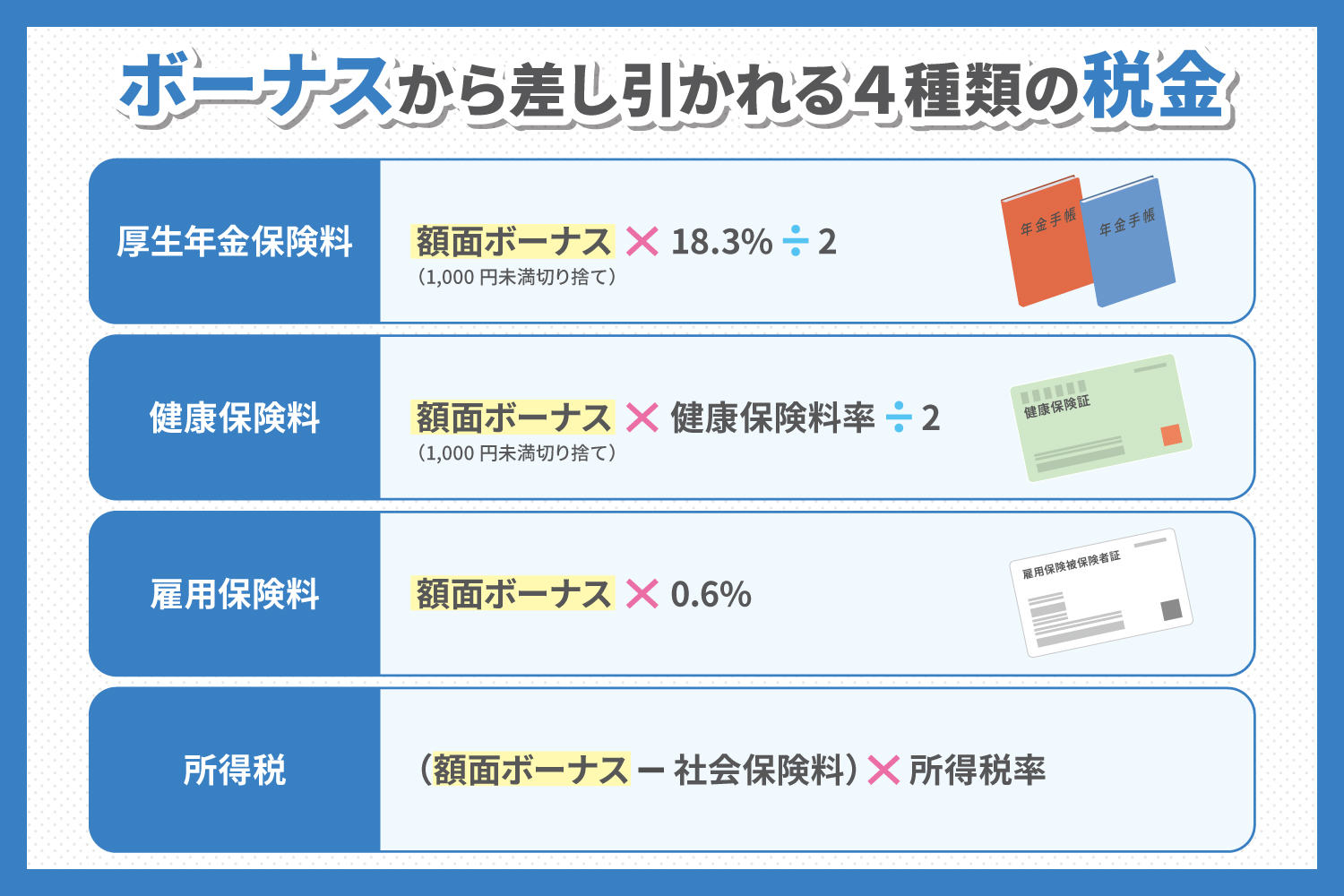

5.ボーナスから差し引かれる4種類の税金

ボーナスを従業員に支払う際には、各種税金を差し引いたうえで振り込む必要があります。差し引かなければならない4つの税金は以下のとおりです。

- 厚生年金保険料

- 健康保険料

- 雇用保険料

- 所得税

それぞれの金額を算出する方法について詳しく見てみましょう。

5-1 厚生年金保険料

厚生年金保険料は、1,000円未満を切り捨てた額面のボーナス厚生年金保険料率の18.3%を掛け、企業と従業員で折半することで算出できます。計算式は以下のとおりです。

額面ボーナス(1,000円未満切り捨て)×18.3%÷2=厚生年金保険料

厚生年金保険料率は段階的に引き上げられてきましたが、2024年現在は18.3%で固定されています。

参考:厚生年金保険料額表|日本年金機構 ボーナス(賞与)にかかる税金・社会保険料はいくら?手取り金額の計算方法を解説!|三菱UFJ銀行

5-2 健康保険料

健康保険料は、1,000円未満を切り捨てた額面ボーナスに健康保険料率を掛け、企業と従業員で折半します。計算式は以下のとおりです。

額面ボーナス(1,000円未満切り捨て)×健康保険料率÷2=健康保険料

健康保険料率は加入先の健康保険組合や都道府県によって異なるため、計算をする場合は各ホームページをご参照ください。

40歳以上の場合は、介護保険料の支払いも発生します。介護保険料は額面ボーナスに介護保険料率を掛け、企業と従業員で折半します。

介護保険料率も自治体によって異なるため、自治体のホームページなどで確認してください。

5-3 雇用保険料

雇用保険料は、額面ボーナスに労働者の雇用保険料率である0.6%を掛けて算出します。厚生年金保険料や健康保険料の計算では額面ボーナスの1,000円未満を切り捨てて計算しますが、雇用保険料の場合は切り捨てず全額に保険料率を掛けてください。計算式は以下のとおりです。

額面ボーナス×0.6%=雇用保険料

雇用保険料も企業と従業員で負担しますが、割合は折半ではありません。令和6年度の場合は勤務先が0.95%、従業員が0.6%となるため、他の保険料との違いにご注意ください。

5-4 所得税

所得税は、額面のボーナスから社会保険料を控除し、その金額に所得税率を掛けて算出します。計算式は以下のとおりです。

(額面ボーナス-社会保険料)×所得税率=所得税

所得税率は、前月の給与の総支給額から社会保険料を控除し、その金額を国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめることでわかります。

所得税率は0%から45.945%まで設けられており、所得が上がるほど税率も高くなります。ただし、扶養親族の人数が増えるほど税率が下がるため、必ずしも所得に応じて所得税が高くなるわけではありません。

6.ボーナス以外に従業員のモチベーションを高める方法は「福利厚生の充実化」

ボーナスの支給は社員のモチベーションアップに効果的ではありますが、方法はボーナスだけに限りません。近年、社員のモチベーションを上げる方法として福利厚生が注目されています。

福利厚生の充実化を図ることで、従業員にとって快適な環境が整いやすくなり、やる気や業績の向上につながります。ここでは、福利厚生の充実化で押さえておきたいポイントを見ていきましょう。

6-1 従業員へのメリット

福利厚生は従業員が働きやすくするための制度です。主に法的に提供義務がある「法定福利厚生」と企業が独自で提供する「法定外福利厚生」の2つがあります。

法定福利厚生は従業員の生活保障に関わる重要な役割を果たす制度です。法的に定められた福利厚生であるため、企業には法定福利厚生にかかる費用を負担する義務があります。しかし、法定福利厚生のみの提供では、従業員の生活保障に留まってしまうため、満足度の向上まで期待するのは難しいでしょう。

一方、法定外福利厚生の提供は、従業員のモチベーションアップにつながりやすいといえます。例えば、社宅を借り上げたうえで社員に貸し出す形で家賃を負担すると、従業員にとって経済的負担が大きく緩和されるでしょう。企業としては費用面だけでなく運用や管理面での負担もかかりますが、従業員としてはメリットの大きい福利厚生です。

しかし、家賃補助は先述の社宅の借り上げ・貸し出しによる方法であれば福利厚生費として計上できますが、住宅手当として金銭を支給すると福利厚生費として認められなくなります。このように、福利厚生費の計上には一定の要件があるため、お悩みの場合は福利厚生の専門家にご相談ください。

あわせて読みたい

6-2 企業へのメリット

法定外福利厚生の充実化は、企業にとってもメリットの大きい施策です。企業独自の福利厚生を提供すると、その運用自体が採用におけるアピール要素になります。

求職者にとって、働きやすい環境を提供する企業は魅力的です。給与や業務内容が似ている場合、求職者は福利厚生に注目する傾向があります。より充実した環境で働けることを期待して人材が集まりやすくなるため、雇用面でもメリットを享受できるでしょう。また、福利厚生で心地よい環境が維持されることで、離職率の低下も期待できます。

企業のカラーを活かした個性的な福利厚生や、従業員の自分の好みやライフスタイルに合ったサービスを導入することで、従業員や求職者にとって魅力的な企業になる効果が望めます。

7.従業員に人気の福利厚生

福利厚生を導入するのであれば、従業員の支持を得やすいメニューを選びたいところです。福利厚生にもトレンドがあり、人気のサービスや制度を導入することで従業員の満足度が高まりやすくなります。

近年のトレンドとして人気を集めているのが、カフェテリアプランです。選択制福利厚生制度といわれる制度で、福利厚生メニューのなかから従業員があらかじめ付与されたポイントを利用して好みのメニューを選べることから人気を高めています。従業員が自ら選択する形となるため、ニーズに合った福利厚生を実現できるのが大きなメリットです。

カフェテリアプランでは、企業独自にメニューをカスタマイズできるため、企業のカラーを活かすこともできます。広報や人事の面でも訴求力の高いプランとなるため、従業員・企業双方にとってメリットを感じやすい制度といえるでしょう。

ここからは、多く企業で人気を集めるベーシックな福利厚生をご紹介します。

7-1 慶弔・災害見舞金

慶弔・災害見舞金は、冠婚葬祭や災害時に支給される制度です。突発的な事態に企業が負担してくれる制度であるため、従業員の満足度が高く、手堅く支持されています。

導入の価値がある制度といえますが、冠婚葬祭や緊急時にしか使えないものを福利厚生として取り扱うべきであるかについて疑問視する声が増えています。また、求職者の雇用面における訴求力としても、大きな効果を見込むのは難しいでしょう。

7-2 育児・介護休暇制度

育児・介護休暇制度は、従業員の生活を支える制度として、そして、女性の社会進出をサポートする制度としても支持されています。育児や介護による離職を防ぐためにも有効な制度です。

育児や介護によって一時的に職場を離れた場合でも、居場所を確保しておける環境が整っていることで、多くの従業員が安心して過ごせるでしょう。

7-3 出産祝い金

出産祝い金も人気の福利厚生です。出産や育児には多額の費用がかかるため、企業からのお祝い金は喜ばれやすいでしょう。海外の企業では高額のお祝い金を支給しているケースもあり、国内でも注目度が高まっています。

育児・介護休暇制度とともに従業員を大切に思う企業の姿勢が反映される制度であるため、積極的な導入をおすすめします。

8.まとめ

ボーナスは従業員の満足度を高める有効な方法ではありますが、多くの企業で支給できていないのが現在の実情です。しかし、従業員の満足度を高められるのは、ボーナスだけではありません。日々のオフィス環境や生活が豊かになる福利厚生が充実すると、従業員のモチベーションアップが期待できます。

福利厚生は、育児・介護休暇制度や出産祝い金など従業員を守りいたわる制度だけでなく、よりいきいきと過ごせるような積極的なメニューも盛り込むのが理想的です。カフェテリアプランなら、よりニーズに合った効果的な福利厚生を実現できます。

また、社宅の家賃補助のように、従業員が福利厚生を通じて税金面の負担がなく手取りアップを叶えられる方法もあり、近年はそうした制度も支持されています。

福利厚生にお悩みの方は、ぜひイーウェルにお任せください。イーウェルでは、企業のニーズに合わせた福利厚生サービスを提供し、従業員の満足度向上を叶えつつ、企業の負担軽減を実現します。

ボーナス以外の方法で従業員のやる気を高めたい方、より充実した福利厚生を目指したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend