健康経営におけるストレスチェック制度とは?|実施義務化の対象となる企業や実施方法・手順も解説

「ストレスチェック制度が義務化されたと聞いたけど、何をすればいいのかわからない」

「社内のリソースでは手が回らないのでなんとかしたい」

健康経営におけるストレスチェック制度は、社内環境の改善に役立つ反面、多くの事業者の悩みの種になっています。本記事では、そもそも健康経営とはどういったものであるのかから、ストレスチェック制度の詳細、義務化となる企業、注意点や費用を抑えるポイントまでわかりやすく解説します。

目次

1.そもそも健康経営とは

経済産業省による健康経営の定義は以下の通りです。

『「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。』

引用元:経済産業省「健康経営」

健康経営が重視される背景としては、高齢化や人手不足、国民医療費の増加などが挙げられます。

健康経営を導入すると、生産性が向上するだけでなく、離職率の低下や不祥事の予防ができるため、安定した経営を実現できます。健康経営は以下の記事でも詳しく解説しているので、ご覧ください。

あわせて読みたい

2.ストレスチェック制度の概要

ストレスチェックは2015年12月の労働安全衛生法の改正に伴い、施行された制度です。厚生労働省は「ストレスチェック制度導入マニュアル」にて以下のように説明しています。

”ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者(※)に対して実施することが義務付けられました。”

※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

また、ストレスチェック制度の目的は、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は、医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を、未然に防止するための仕組みであると説明しています。

要するにストレスチェック制度の導入は、従業員各自で自分のストレス状況を把握することで、メンタルヘルス不調の未然予防につながり、検査結果を集団分析し課題にアプローチすることで、職場環境の改善につなげられると考えられています。

このような制度が導入された背景として、当時日本ではメンタルヘルス不調者が年々増え続けていました。メンタルヘルス不調になる原因の多くは、長時間労働やハラスメントが起きやすい職場の風土などに起因していることが多いため、ストレスチェック制度により、企業がメンタルヘルスの問題に本格的に取り組み、健全な風土や職場環境を整えていくために必要と考えられ、制定された経緯となります。

2-1 改正労働安全衛生法の内容について

前述の通り、平成26年(2014年)6月25日に労働安全衛生法が改正されました。この法律は、化学物質による健康被害の事案など、直近の労働災害の状況を踏まえたうえで、労働者の安全と健康を確保するため、労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを目的に「労働災害を未然防止するための仕組みを充実します」と謳っています。

改正法のポイントは、以下6点となります。

①化学物質管理のあり方の見直し

②ストレスチェック制度の創設

③受動喫煙防止対策の推進

④重大な労働災害を繰り返す企業への対応

⑤外国に立地する検査機関などへの対応

⑥規制・届出の見直しなど

各ポイントの詳細は厚生労働省の「労働安全衛生法が改正されました」よりご確認ください。

2-2 改正労働安全衛生法の内容について

平成26年に改正された労働安全衛生法の改正ポイントの②「ストレスチェック制度の創設」により、対象となる事業者はストレスチェック制度の実施を義務化されました。具体的な内容は、以下の通りとなっています。

- 医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)

- 事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

労働安全衛生法ではストレスチェック制度を「常時労働者が50人以上いる事業場」に義務づけると定めています。正社員のほか、パートやアルバイトなどの非正規社員も対象となります。ただし、その非正規社員のなかでも、契約期間1年未満あるいは、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の労働者に関しては対象外となります。

また、ストレスチェック実施後におこなう集団分析については、努力義務とされていますが、職場改善につなげるためには重要な事項となりますので、実施することをおすすめします。

2-3 ストレスチェック実施者・実施事務従事者とは?

実施者とは医師、保健師などストレスチェックを実際に行う人のことです。一方、実施事務従事者とは、ストレスチェックの結果を入力するなど事務的な仕事をする人を指します。

実施者は医師、保健師、それ以外が行う場合は厚生労働大臣が定めた研修を終了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師でも問題ありません。資格が無い場合は実施者になれません。

実施事務従事者は内勤者・外注、いずれも可能です。ただし、社内の従業員から選出する場合は注意が必要です。ストレスチェックを受ける従業員に関する人事の権限を持つ場合は、実施事務従事者になれません。

2-4 企業のストレスチェックの実施状況

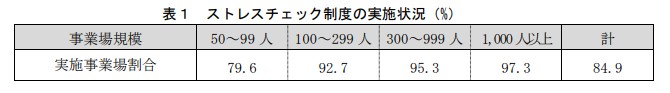

厚生労働省は2021年(令和3年)7月に『令和2年 労働安全衛生調査(実態調査)」結果の概況』にて、ストレスチェック制度の最新の実施状況を公開しています。本章ではその結果内容を掲載します。

実施状況

表1の通り、労働安全衛生調査の対象事業場(主要産業における常用労働者 10 人以上を雇用する民営事業場)のうち、労働者数 50 人以上の事業場について、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施した事業場割合は 84.9%でした。

また産業別の実施状況は表2の通り、農業、林業の実施状況が最も低い割合の53.8%となっています。次いで宿泊業、飲食サービス業の67.6%、物品賃貸業の76.8%と続いています。その他の業種は全て80%を超えている状況です。

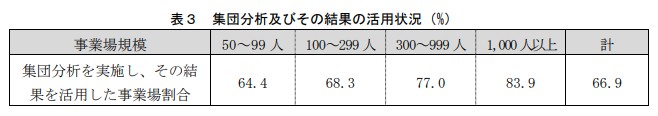

集団分析およびその結果の活用状況

表3のとおり、ストレスチェックを実施した労働者数 50 人以上の事業場のうち、ストレスチェックの結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施し、その結果を活用した事業場割合は 66.9%でした。

3.ストレスチェックと健康診断の主な違い

健康診断は身体の健康を主に診断するのに対し、ストレスチェックは精神の健康を主に診断します。また、健康診断を受けるのは従業員の義務ですが、ストレスチェックは任意となっている点にも違いがあります。

診断結果は、健康診断であれば職場に報告されますが、ストレスチェックの結果は本人の同意が無ければ実施者、実施事務従事者しか知ることができません。

厚生労働省の発表によると、ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%です。

出典元:厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します」

コラボヘルス研究会をはじめとした分析ノウハウ・施策ノウハウをもって、 分析に基づくソリューションをご提案できます。計画策定から実行の支援まで「データヘルス計画支援サービス」

4.ストレスチェックの取り組み

ストレスチェックの取り組みで実際はどのようになっているのか、具体的に見ていきましょう。

4-1 ストレスチェックは産業医が行う場合が多い

ストレスチェックは産業医が行う場合が多いです。産業医とは、職場における労働者の健康管理などを行う医師のことです。50名以上の従業員がいる職場では、産業医を選任する義務が課せられます。

ストレスチェック制度も50名以上の従業員がいる場合義務となるため、産業医に依頼することでスムーズな実施が可能かつ、外注費用を抑えられます。社内に産業医がいない、手が回らず外注したい場合は、外部委託業者の利用がおすすめです。

厚生労働省発表の「現行の産業医制度の概要等」によると、産業医を選任できている事業者は全体の78.6%にものぼるとのことが分かっています。一方、産業医数には限りがあるため近年ではストレスチェックを請け負う業者も増えてきています。

出典元:厚生労働省「現行の産業医制度の概要等」

4-2 外部委託による実施する企業も増えている

規模の小さな企業や、社内に産業医を抱えられない場合は、外部委託により契約する企業も増えています。

ストレスチェックのサービスを実施している業者は、従業員の悩みに関する多様なモデルケースを持っていることが多いです。様々な企業の問題や従業員の悩みを多く知っていることで、今抱えている問題に似たケースから解決策を導き出すヒントになる可能性があります。

金額や実施内容は業者により様々です。選ぶ際は必ず比較検討すること、実績が豊富かつ集団分析に対応している業者の選択をおすすめします。

4-3 ストレスチェック成功させるためには個人分析ではなく集団分析が必要

ストレスチェックで重要なのは、個人分析でなく集団分析です。営業部や総務課など部署ごとの分析も行いましょう。集団・組織がどのようなストレスを抱えているかの特徴と傾向を知ると、ユニットごとの改善点が見えてきます。

特に高ストレス者が多い部署は、離職にも繋がるため仕組みや組織図の改善が求められる場合もあります。効果的な改善を見つけ出すためにも、外部委託の事業者を選ぶ際は集団分析に力を入れている業者を選定しましょう。

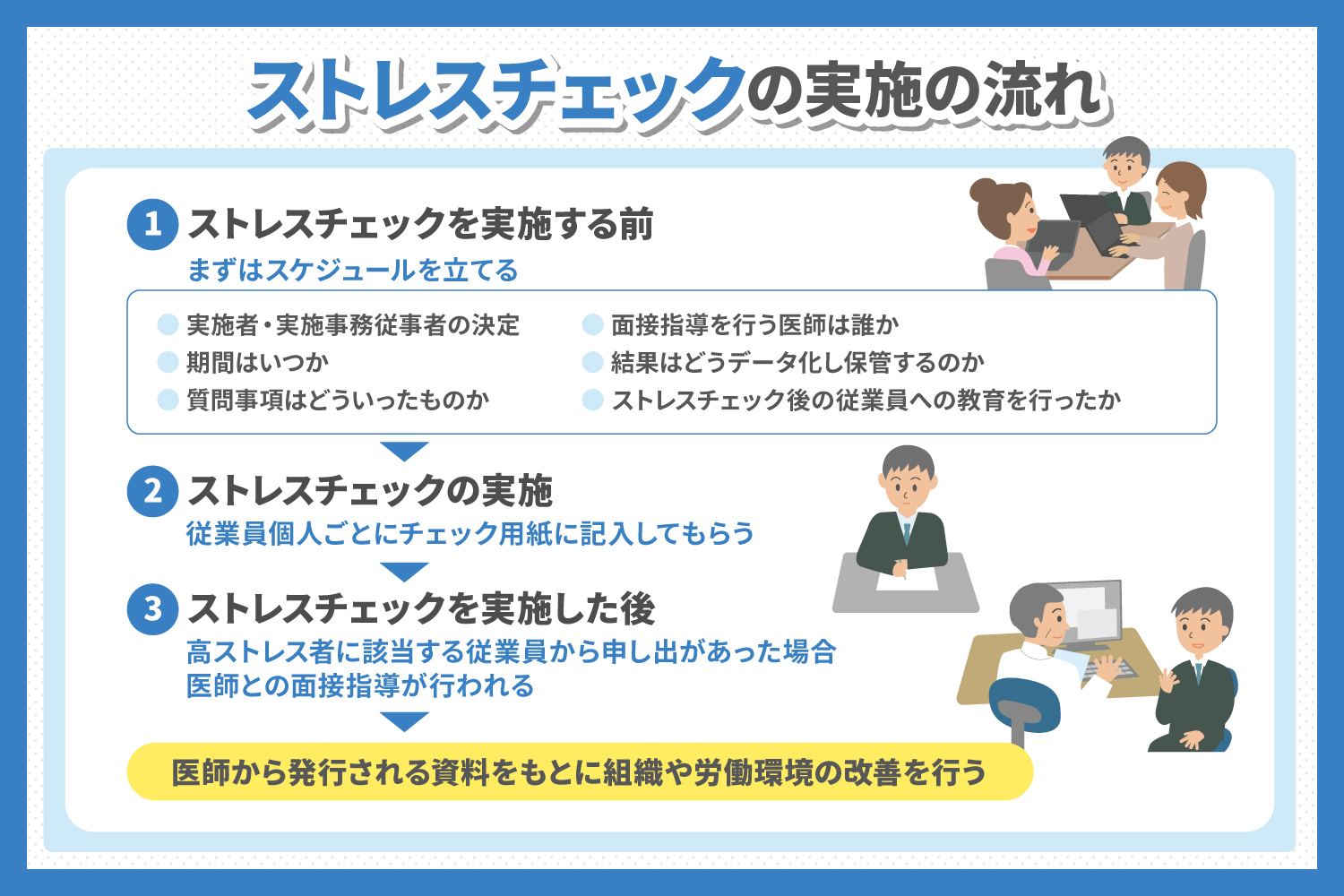

5.ストレスチェックの実施の流れ

ストレスチェックは大きく以下の流れで実施します。

- ストレスチェックを実施する前

- ストレスチェックの実施

- ストレスチェックを実施した後

それぞれのポイントをおさえることで準備から実施後までをスムーズに行えます。一つひとつ見ていきましょう。

5-1 ストレスチェックを実施する前

ストレスチェックを実施する前は、質問事項を吟味するとともに、スケジュールを立てます。具体的には以下の内容について決定していれば実施できます。

取り決めの必須事項

① ストレスチェックは誰に実施させるのか。

② ストレスチェックはいつ実施するのか。

③ どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。

④ どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。

⑤ 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。

⑥ 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。

⑦ 集団分析はどんな方法で行うのか。

⑧ ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

実施体制・役割分担の設定

- 制度全体の担当者:

事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理 - ストレスチェックの実施者:

医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた

看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要がある -

ストレスチェックの実施事務従事者:

質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当面接指導を担当する医師

質問事項を作成する場合は、厚生労働省発表の資料「職業性ストレス簡易調査票(80項目版)」を参考にして、作成するようにしましょう。

実施する前に各従業員への教育も重要になります。事業者は本人の同意なくチェックの結果を見ることはできません。高ストレスの場合は、面接指導者が利用できること、本人の同意なく上司は結果を見れず待遇には影響しないことなどを、事前に説明しておく必要があります。

出典元:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票(80 項目版)」

5-2 ストレスチェックの実施

質問票を労働者に配り労働者に記入してもらう

使用する質問票は、3つの種類に関する質問が含まれていれば、特に指定はないですが、何を使えばよいか分からない場合は、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム を、無料でダウンロードすることができます。さらに、ITシステムを利用して、オンラインで実施することもできます。

出典元:厚生労働省「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」

厚生労働省が推奨する質問票には、大項目3種類の下に、 全57の質問で構成されています。大項目3種類は以下の内容で構成されています。

- ストレスの原因に関する質問項目

- ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目

- 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

記入が終わった質問票は医師などの実施者またはその補助をする実施事務従事者が回収する

注意事項として、第三者や人事権を持つ担当者が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけないこととなっています。

回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な人※を選ぶ

※「高ストレスで指導が必要な人」とは自覚症状が高い人や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い人を指し、高ストレス者として選びます。選び方が分からない場合は、以下の URL に掲載されている「ストレスチェック制度実施マニュアル」の 40 ページに記載されている基準を参考にすることもできます。

結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知される

注意事項として、結果は企業には返ってきません。結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要となります。

結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存する

結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することも可能ですが、第三者に閲覧されないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。5-3 ストレスチェックを実施した後

面接指導の実施と就業上の措置

ストレスチェック後の医師による面談の実施についても、遵守しなければならないことが あります。以下の注意点をしっかり認識しておきましょう。

①ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施する

申出は、労働者に結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。また面接指導は、労働者からの申出があってから1月以内に行う必要があります。

②面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、イケんを聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施する

医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。

③面接指導の結果は事業所で5年間保存する

記録を作成・保存します。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても問題ありません。

- 実施年月日

- 労働者の氏名

- 面接指導を行った医師の氏名

- 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況

- 面接指導を行った医師の氏名

職場分析と職場環境の改善 ※努力義務

①ストレスチェックの実施者には、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらう。 集団(部署)ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べます。 注意事項として、集団規模が 10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけないこととなっています。原則 10 人以上の集団を集計の対象とします。

②集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行う。

6.高ストレス者への対応

ストレスチェックで、高ストレスと結果が出た社員に行うべき対応は以下の通りです。

- 医師による面接指導

- 相談できる窓口の設置

- 休職・職場復帰をしやすい体制の構築

- 高ストレス者への接し方の教育

6-1 医師による面接指導

ストレスチェックを受けた従業員の中で、高ストレス者には医師の面接指導の場を設けます。

医師による面接指導は、高ストレス者のケアに繋がるため重要です。医学的な視点から、勤務継続が可能なのか、休養が必要なのかを判断でき、ストレスに対処する際のポイントがより明確になり、本人が今後どう行動するかの指針になります。

事前に医師に対し、高ストレス者の勤務状況や業務内容、健康診断の結果などを提出すると、より効果的な面接指導になります。面接が決定し次第、会社側は事前に資料をまとめておきましょう。

6-2 相談できる窓口の設置

医師による面接だけでなく、社内に相談できる窓口の設置も重要です。高いストレスを自覚していても、同僚や上司への相談はなかなかできません。職場内に広まり、自分の立場を危うくする懸念があるためです。

専門の窓口であれば、そうした懸念も軽減されるため、自ら相談しやすくなります。相談窓口の担当社員への十分な教育、勤務時間中に通える環境など、相談者が訪れやすい環境作りが大切になります。

社内の人的リソースが不十分で、相談窓口を設置できない場合は外部に委託するのも一つの手です。費用は必要になりますが、自社の人間に相談しにくいことまで話せるのは従業員にとってプラスに働きます。社風やリソースに応じて外部委託を検討しましょう。

6-3 休職・職場復帰をしやすい体制の構築

休職・職場復帰をしやすい体制の構築も重要になります。社内での休職に対する空気感はもちろんですが、社内制度そのものが重要です。

特に給与と待遇に関わる部分は従業員にとって重要なポイントです。どれだけの期間休むとどのようなキャリアになるか事前に説明し、安心して休んでもらうことが大切になります。職場復帰も同様で、復帰直後は半日勤務など従業員の負担が少ないよう体制を整えていきましょう。

可能であれば、ある程度規則を定めた上で個人ごと復帰しやすい状況を柔軟に作り出すことも重要です。制度と環境、復帰の体制を見直すことでメンタル不調を訴える従業員を減らすとともに、今後の対策にもなります。

6-4 高ストレス者への接し方の教育

高ストレス者だけでなく、管理職を含む周囲の従業員への教育も重要です。教育が不十分だと誤った接し方をしてしまい、精神不調の悪化をまねく危険があります。

特に人間関係の悩みは、職場復帰を妨げる要因の一つです。休職期間を短くし、職場復帰をスムーズにするためにも接し方の教育を十分に行いましょう。ストレスを軽減させられれば、作業効率が上がり事業にもプラスに働くことが多いです。

実施者や事業者はストレスチェックの注意点をわかっていても、実際に受ける従業員に伝わっていないケースが多くあります。ストレスチェックの結果、高ストレスと判断された場合や休職する社員への関わり方などの概要を教育しておく必要があります。

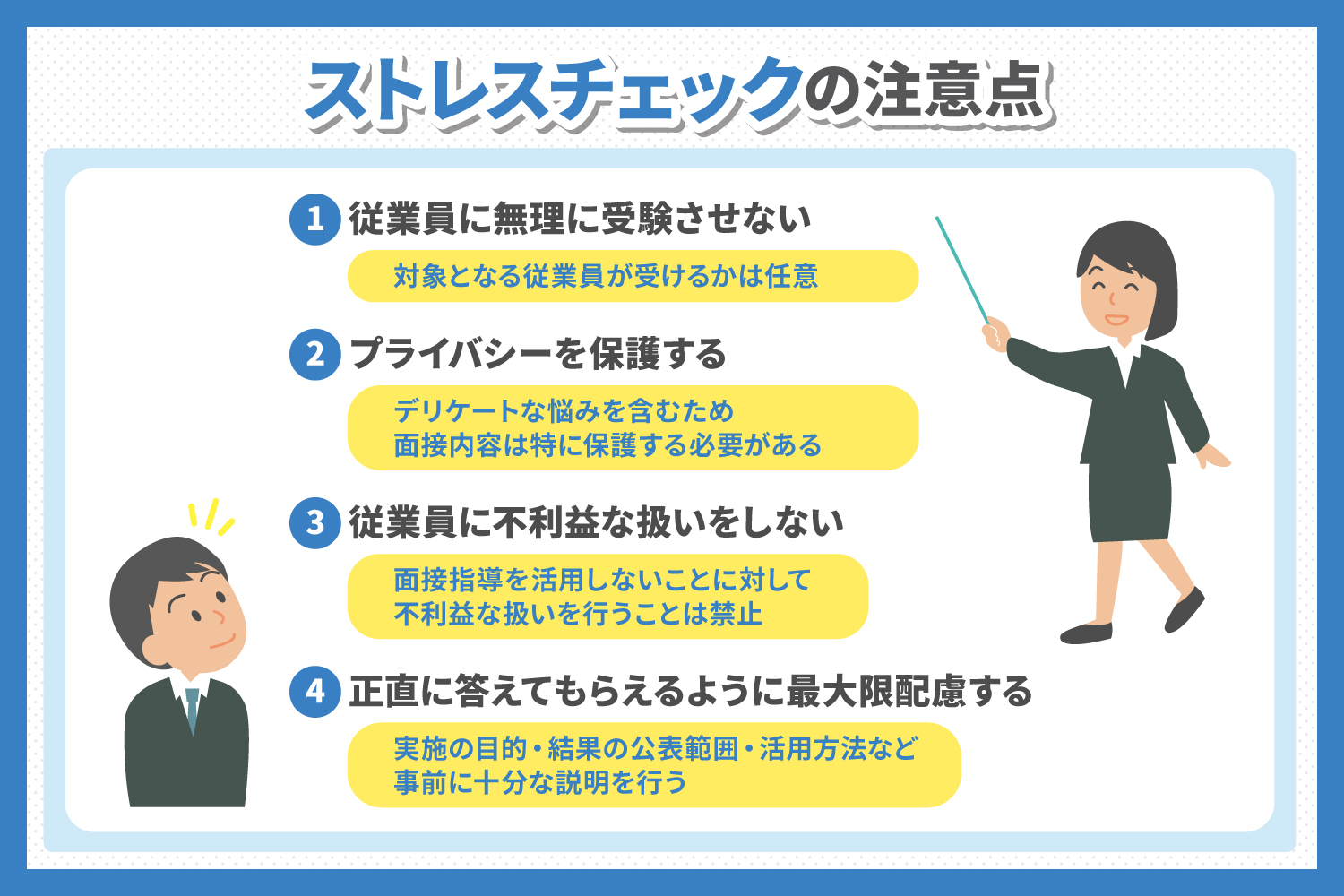

7.ストレスチェックの注意点

ストレスチェックを行う場合は、以下の点に注意が必要です。

- 従業員に無理に受験させない

- プライバシーを保護する

- 従業員に不利益な扱いをしない

- 正直に答えてもらえるように最大限配慮する

トラブルを回避するためにも、一つずつ見ていきましょう。

7-1 従業員に無理に受験させない

従業員に無理に受験させないことは重要です。50名以上が在籍している職場の場合、ストレスチェック制度の実施は義務ですが、対象となる従業員が受けるかは任意です。

よくある誤解として、義務のため従業員全員にストレスチェックを受けさせなければならないという誤解があります。社内教育の場や会話の中で勧めることはできますが、あくまで受けるかどうかの最終決定権は従業員にあります。

ストレスチェックを受けたくない場合、業務が忙しいことや人事評価への影響を懸念しているケースもあります。なぜ受けたくないかを聞くことも職場環境の改善に繋がるため、コミュニケーションとフォローが大切です。

7-2 プライバシーを保護する

個人のプライバシーを保護するのも重要な注意点です。面接では他人に打ち明けたくない悩みや既往歴、疾患などを話すことがあります。デリケートな悩みを含むため、面接内容は特に取り扱いに注意する必要があります。

事前に十分な教育をしていないと、情報をうっかり喋ってしまった、データを社内に送信してしまったなどのトラブルに繋がります。

7-3 従業員に不利益な扱いをしない

ストレスチェックの結果により、従業員に不利益な扱いをしないことも重要です。また、ストレスチェックを受験しないことや、面接指導を活用しないことに対して不利益な扱いも禁止されています。

ストレスチェックを受けるか、結果を会社に伝えるか、医師との面接指導を希望するかは従業員の自由になります。事業者側が行うのはあくまで場を設けることと、得られたデータから改善点を見つけ出すことです。

7-4 正直に答えてもらえるように最大限配慮する

正直に答えてもらうことは、ストレスチェックの誤診を防ぐために重要です。「面接で業務が止まるのが嫌だから」「悪い結果だと給料が減額されたり解雇されたりしそうだから」と虚偽の報告をしてしまうケースがあります。

虚偽の報告があると、本来の目的である従業員の健康を保つことが達成できなくなります。従業員が正直に回答できるよう、実施の目的・結果の公表範囲・分析結果の活用方法など事前に十分な説明を行いましょう。

特に、本人が同意しなければストレスチェックの結果が上司に伝わらないことは、従業員にとって正直に答えるかの分かれ目となる情報です。

8.ストレスチェック制度にかかる費用

ストレスチェック制度にはある程度の費用がかかります。社内で行う場合は産業医への報酬のみで済みますが、外注する場合多くの項目で費用がかかってくるため、それぞれ見ていきましょう。

8-1 ストレスチェック制度の費用相場

ストレスチェック制度の費用は、受ける従業員の人数と面接指導の時間により増えていきます。詳細な金額は依頼先により左右しますが、一般的には以下のような料金であることが多いです。

|

項目

|

費用

|

|

基本利用料 |

10,000〜30,000円 |

|

従業員一人あたりのストレスチェック費用 |

300円〜600円 |

保険診療にならないため、費用は事業者の負担となります。ある程度まとまったお金が必要なため、ストレスチェックを実施する場合は事前に準備しておきましょう。

義務付けられているストレスチェック制度では、ストレスチェックと面接指導の組み合わせが基本となっています。前章の「3-2実施方法②ストレスチェックの実施」でも紹介した通り、厚生労働省では「労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無償提供しています。

ただし、このプログラムでは簡易的な調査票の基本設定となっており、事業場がそれぞれの業務内容に合わせた質問を追加することはできない仕組みになっています。また、ストレスチェックを実施するまでに、様々な事務作業や環境を整備する必要があります。

それぞれの事業場が、業務内容や職場環境に合わせた独自の質問を追加したり、実施に向けた環境構築や事務作業など諸々の手間を軽減するために、外部の専門業者に委託する選択肢もあります。では、外部に委託した場合の相場はどのくらいになるのでしょうか。

ストレスチェックの専門業者の委託費用は、一人あたり数百円~数千円前後が相場となっています。また、以下の内容をどうするかでも費用が異なってきます。

①実施方法を紙にするかWebにするか、または併用にするか

②事業場の規模や職場環境に合わせた質問内容を追加するか

③職場環境改善のために努力義務で行う集団分析を実施するかどうか

また、ストレスチェックの実施費用において最も検討すべき点は、高ストレス者が医師による面接指導を受ける費用が発生します。医師にもよりますが、面接時間1時間につき2万程度費用がかかります。

厚生労働省は「医学的知見に基づくストレスチェック制度の高ストレス者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアル」にて、高ストレス者の判定基準として、ストレスチェックを受けた労働者の10%程度が高ストレス者となるように設計されています。さらに、医師の面接指導を受ける労働者は、高ストレス者の中の10%前後といわれているため、そのような医師との面接指導の費用もあらかじめ見込んでおく必要があります。

8-2 ストレスチェック制度にかかる費用を抑える方法

ストレスチェック制度にかかる費用を抑えたい場合、社内で完結する方法を選べば費用が安く済みます。しかし、社内リソースが足りず外注を余儀なくされるケースもあるでしょう。外注する場合は、助成金制度を利用できないか確認しましょう。

ストレスチェック制度は時期により、助成金が利用できる可能性があります。例えば、令和4年度からは「団体経由産業保健活動推進助成金」が利用可能であり、以下のような助成金が受け取れます。

|

|

〜令和5年9月 |

令和5年10月〜 |

|

助成率 |

80% |

90% |

|

助成上限額 |

100万円 |

500万円 (一定の要件を満たす場合:1,000万円) |

|

助成対象 |

産業保健サービス |

産業保健サービス+事務費 |

出典元:労働者健康安全機構「団体経由産業保健活動推進助成金のご案内」

最新の情報を調べつつ、行いたい時期に受給できる助成金がないか、確認してから予算を組み始めましょう。

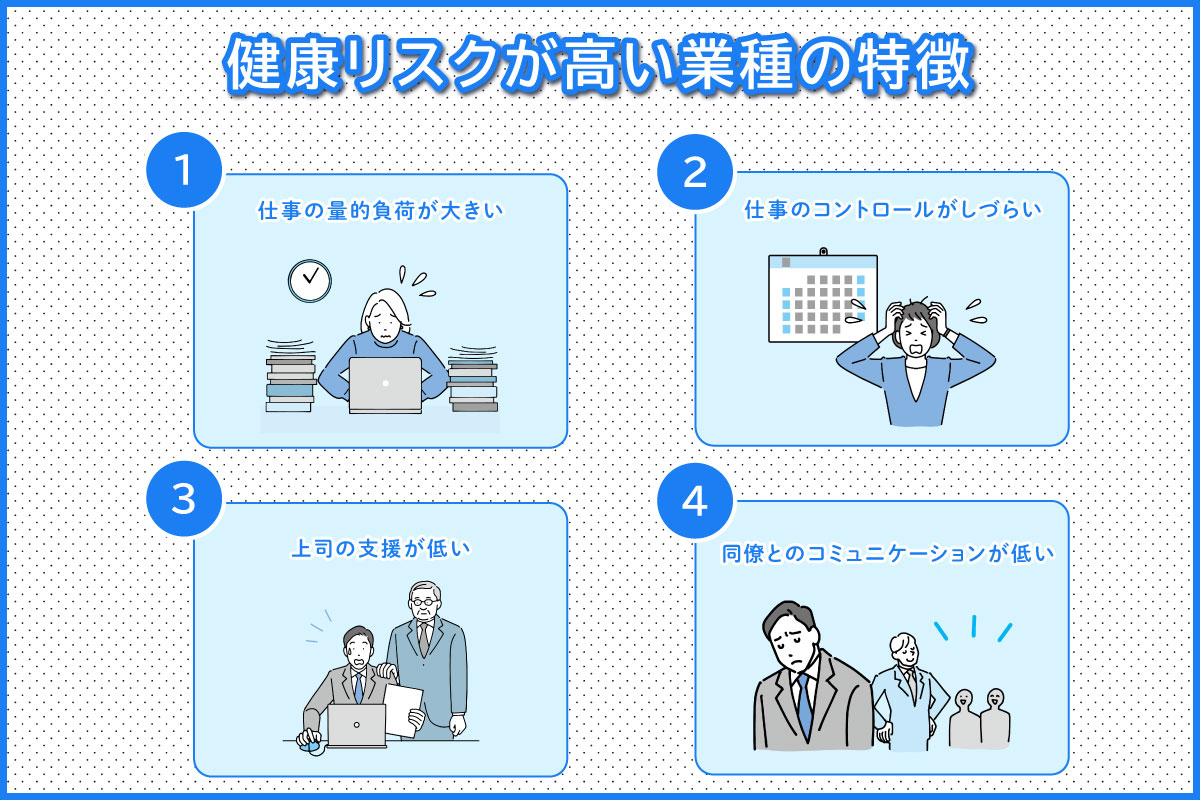

9.健康リスクが高い業種の特徴と改善例

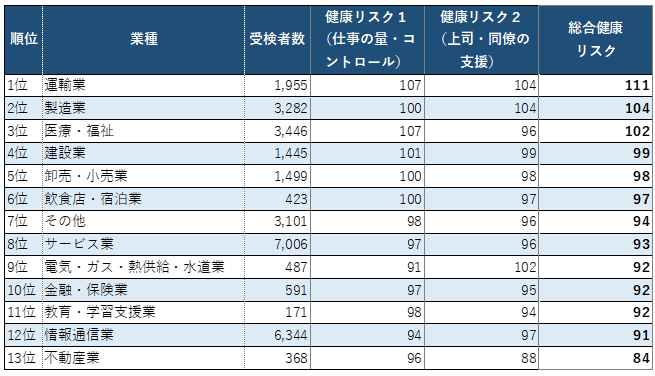

2019年にストレスチェック受けた全国30,118人分のデータをもとに集団分析し、ストレスによる健康リスクが高い業種ランキングを下図のとおり発表しています。1位は運輸業、2位は製造業、3位は医療・福祉となっています。これら全ての業種が全国標準の”100”を超える結果となっています。

特に1位の運輸業は、通信販売やお取り寄せなどの需要拡大により、宅配便取扱数の増加と人手不足を背景に、1人当たりの業務量が多くなっていることが考えられます。また、繁忙により職場内のコミュニケーションが不足し、支援がなかなか得られないことも考えられます。

引用 :株式会社HRデータラボ「ストレスチェックレポート」ストレスによる健康リスクが高い業種ランキング

それでは、健康リスクが高い従業員が多くいる企業や事業所には、具体的にどのような特徴があり、効果的に改善を進めるにはどうしたらいいでしょうか。

9-1 特徴① 仕事の量的負荷が大きい

ストレスチェックの該当する設問にて、回答結果の数値が高いほど、仕事の負担も大きいとされています。仕事の量やスピード、熱意など個人が実感する仕事のトータルな負担を感じる業務となります。

【該当する設問】

- 非常にたくさんの仕事をしなければならない

- 時間内に仕事が処理しきれない

- 一生懸命働かなければならない

【効果的な改善の具体例】

- 個人あたりの過大な作業量があれば見直す。

- 労働時間の目標値を定め残業の恒常化をなくす。

- 繁盛期やピーク時の作業方法を改善する。

- 休日・休暇が十分取れるようにする。

- 勤務体制,交代制を改善する。

- 個人の生活条件に合わせて勤務調整ができるようにする。

- 物品と資材の取り扱い方法を改善する。

- 個人ごとの作業場所を仕事しやすくする。

- 反復・過密・単調作業を改善する。

- 作業ミス防止策を多面に講じる。

- 衛生設備と休養設備を改善する。

9-2 特徴② 仕事のコントロールがしづらい

仕事のコントロールに関する設問については、次のストレスチェックの設問の結果数値が小さいほど、仕事のコントロールがしづらいことを意味しています。仕事をする際、自身でどれだけ仕事をコントロールできるか、自分で決めた手順や流れで仕事ができるかなどで、自由度が低く、コントロールが困難な業務となります。

【該当する設問】

-

自分のペースで仕事ができる

-

自分で仕事の順番・やり方を決めることができる

-

職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる

【効果的な改善の具体例】

-

少数人数単位の裁量範囲を増やす。

-

各自の分担作業を達成感あるものにする。

-

必要な情報が全員に正しく伝わるようにする。

-

作業の指示や表示内容をわかりやすくする。

あわせて読みたい

9-3 特徴③ 上司の支援が低い

上司とのコミュニケーションに関しては、次のストレスチェックの設問の結果数値が小さいほど、上司とのコミュニケーションの質が低いことを意味しています。特に、トラックやオートバイ等のドライバーをしている人が多く含まれており、オフィスで働ける業種にくらべると、コミュニケーションが少ないと感じられるようです。

【該当する設問】

-

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?/上司

-

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?/上司

-

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか?/上司

【効果的な改善の具体例】

-

上司に相談しやすい環境を整備する。

-

チームワークづくりをすすめる。

-

仕事に対する適切な評価を受け取ることができるようにする。

-

昇進・昇格,資格取得の機会を明確にし,チャンスを公平に確保する。

9-4 特徴④ 同僚とのコミュニケーションが低い

同僚とのコミュニケーションに関しては、ストレスチェックの次の設問の結果数値が小さいほど、同僚とのコミュニケーションの質が低いことを意味します。こちらも前述の上司とのコミュニケーションと同様、ドライバーを多く抱えている運輸業、郵便業などの業種となります。

【該当する設問】

-

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?/同僚

-

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?/同僚

-

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか?/同僚

【効果的な改善の具体例】

-

同僚に相談でき,コミュニケーションがとりやすい環境を整備する。

-

チームワークづくりをすすめる。

あわせて読みたい

参考:健康リスクが高い業種の特徴と改善例の詳細ページ:

産業保健新聞「健康リスクが高い業種は?685の企業・団体のストレスチェックデータを徹底分析!専門家がわかりやすく解説します!」

これからはじめる職場環境改善~スタートのための手引~

9-5 ストレスチェックは厚生労働省のマニュアルを参考にしよう

ストレスチェックの実施は、厚生労働省のマニュアルを参考にするとスムーズに進みます。実施規定に関する例文も掲載されており、社内説明を行う際に配る資料としても活用可能です。

さらに外部委託する場合の注意点や、実施におけるQ&Aなど疑問点を先回りして解決する資料が多く公開されています。準備段階から内容を確認しておくと、時間を短縮しながら効果的なストレスチェックを行えるためおすすめです。

詳細なPDF資料は、以下のページでダウンロード可能です。実施前に一度通読の上、会社に合う質問事項などをまとめておきましょう。

出典元:厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」

10.まとめ

ストレスチェック制度がなぜ制定されるようになったのか、その背景から実践に向けての流れ、実施後の注意点などご理解いただけましたでしょうか。

また、ストレスチェック制度の対象事業場であるのに実施をしなかったり、実施の報告をしないでいると、厳しい罰則があるのをご存知でしょうか。最大50万円の罰則金の支払いが義務づけられているのです。その他にも、ストレスチェックを実施しないことで、「安全配慮義務違反」に該当してしまうこともあり得ます。

その他にも「守秘義務」「プライバシー保護」「不利益取扱いの防止」などに違反すると、罰則の対象となりえるケースがあるので、実施したから安心するのではなく、諸々注意が必要なものと認識しておきましょう。

また、従業員の余暇を充実させたり、会社への帰属意識を高めることも重要ですが、そのためには福利厚生の充実も非常に大切です。気軽に大企業並みに福利厚生を充実させられる、福利厚生のアウトソーシングを、ストレスチェックとともに検討される方も非常に多いようです。これを機に検討を進めてみても良いかもしれません。

福利厚生関連の事例集【ダウンロード用資料】

「WELBOX」導入後の全てを紹介!導入企業一覧も紹介しています。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend