「エンゲージメント」には「働きがい」が不可欠

ここではビジネス用語として使用される「エンゲージメント」とはどのような意味を持つのか再確認したうえで、さらにその「エンゲージメント」にはなぜ「働きがい」が不可欠なのかを説明していきます。

目次

1.人事領域のエンゲージメントとは?

ビジネスの場では、企業活動で使う用語としての「マーケティング領域のエンゲージメント」と「人事領域のエンゲージメント」に用いられ、それぞれ意味合いも異なっています。「マーケティング領域でのエンゲージメント」は企業と顧客との関係を表し、企業や商品・ブランドに対する、消費者やユーザーの愛着度を意味します。

また「人事領域のエンゲージメント」を計る指標には主に「従業員エンゲージメント」と「ワークエンゲージメント」の2種類が用いられています。

「従業員エンゲージメント」は「従業員個人が、どれくらい組織に愛着・信頼・参加や貢献の意欲を持ち、お互いに影響し合える関係にあるか」に注目した考え方です。また、「ワークエンゲージメント」は、社員が“いきいき“と仕事に取り組めているという心理状態」に着目し、その状態は、「活力、熱意、没頭」の三要素で構成されており、これは従業員が活力や熱意をもって仕事をすることが、結果として企業の生産性向上につながり、企業と従業員が一体となる良い関係性になっていることだと捉えることができます。

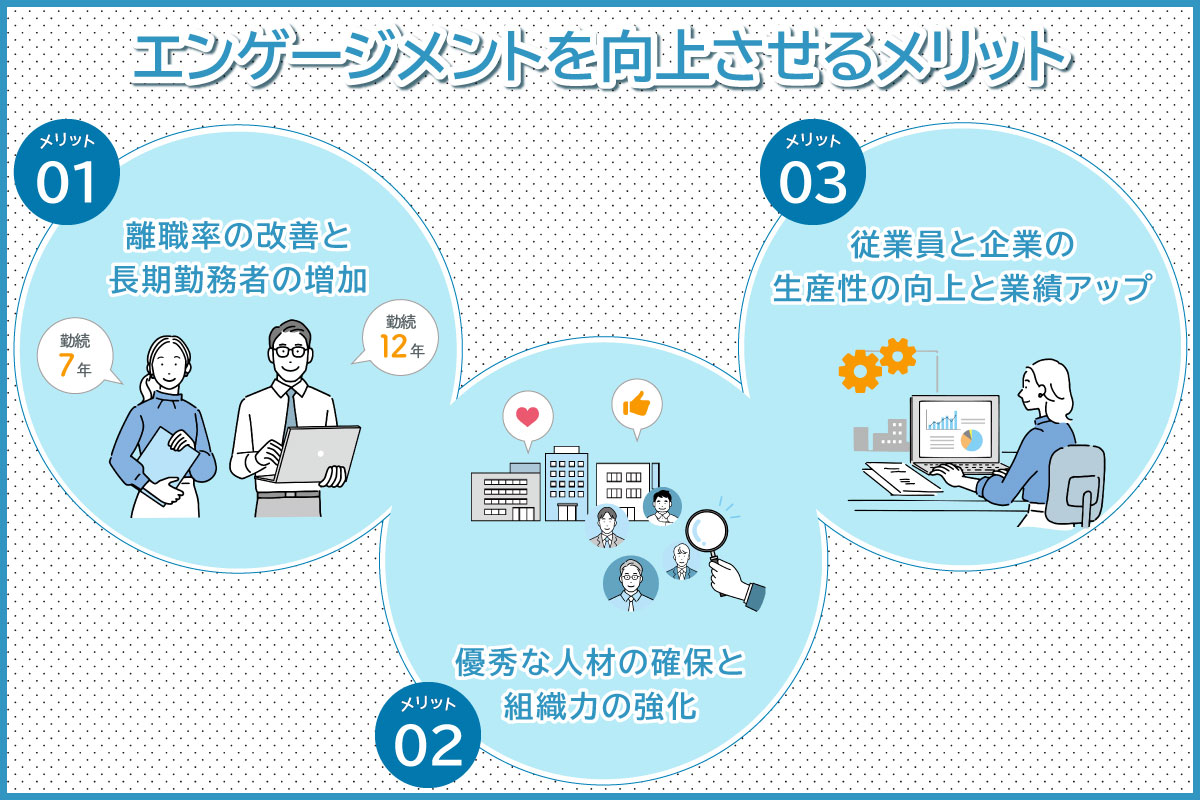

2.エンゲージメントを向上させるメリット

企業と従業員の関係性を表す指標としての「エンゲージメント」が重要視されるようになってきた要因として、近年は働き方改革が大きく叫ばれ、それに加え新型コロナウィルスの影響により職場環境や働き方、さらに会社のあり方そのものが急加速しながら変化しています。このような変化の中で社員の定着や活躍、生産性向上がさらに重要視され、「エンゲージメント」が注目されるようになってきました。

この「エンゲージメント」を高めることにより、企業にとってどのようなメリットがあるのかは、主に以下の3つが考えられます。

2.1 メリット① 従業員の離職率の改善と長期勤務者の増加

会社への信頼度や愛着度が増えれば離職者は減り定着率向上につながります。すぐに転職ができる現代でも長期で働いてくれる社員が増えれば、会社にはノウハウや知識が蓄積され、さらには採用コストをおさえることもできます

2.2 メリット② 優秀な人材の確保と組織力の強化

エンゲージメントが高まれば従業員からの口コミなどにより会社の評判も上がり、優秀な人材を採用しやすくなります。従業員みなが自分の会社に愛着を持ち充実した日々を過ごすことは、そこで一緒に働きたいと考える人も増え、優秀な人材も集まりやすくなり、組織力が頑強な企業へとなっていきます。

2.3 メリット③ 従業員個人と企業の生産性の向上と業績アップ

自分の会社に誇りを持ち愛着度が高いと、さらに業績を伸ばすためにはどうしたらいいか、もっと良い会社にするにはどうしたらいいか、というように様々な知識・ノウハウが会社に集約されるようになります。それにより会社も業績が上がり、従業員の主体性も生まれてくるという良い循環が生まれてきます。

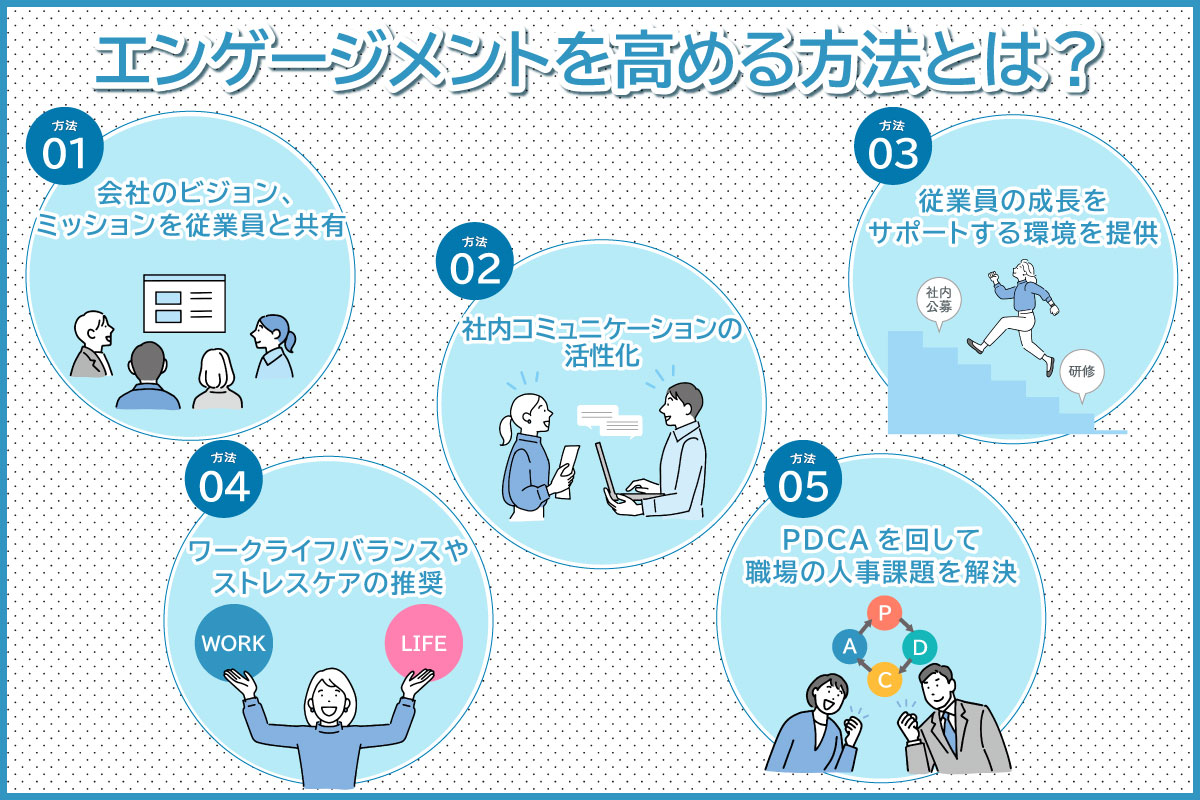

3.エンゲージメントを高める方法とは?

「エンゲージメント」を高めることによるメリットはわかりましたが、実際どのような方法・施策をすればいいのか具体策を5つ挙げます。自社で欠けているものがないかチェックしてみてください。

3.1 方法① 会社のビジョン、ミッションを従業員と共有

会社が将来どこに向かおうとしているのか、社長や幹部がどのような考え方や経営理念を持っているのかなどを従業員に伝え続けることにより、同じ目標に向かい一体感を持って仕事ができるようになるため、従業員のエンゲージメントは向上します。

≪具体策≫

- 社内で研修や勉強会を開催してビジョンやミッションを共有する

- イントラネットや社内報などの情報共有ツールで社長などの考えを発信する

- 朝礼や研修などで社長や幹部の話をする時間を設ける

3.2 方法② 社内コミュニケーションの活性化

従業員へ積極的に声がけをしたり、1対1の面談を行うなどして、オープンなコミュニケーションができる職場環境に整えることが重要です。そうすることで、労働環境の改善や従業員が自発的に仕事取り組むことができる体制をサポートし、エンゲージメントを高めることができます

≪具体策≫

- 1対1の面談などによってコミュニケーションの機会を増やす

- LINEやTeamsなどの情報共有ツールを導入して気軽なコミュニケーションを促す

- 社内イベント(クリスマスパーティーやスポーツ大会など)によって社内の人間関係を広げられるようサポートする

3.3 方法③ 従業員の成長をサポートする環境を提供

従業員それぞれが理想のキャリアを築けるよう、将来の仕事のステップアップを明確にし、スキルアップを促すような制度を作ったり、自分の強みを生かせる仕事を与えたり、新しいチャレンジを促したりなどして、主体的に仕事に関わらせる機会を増やします。そうすることにより従業員が仕事を通して成長を感じられ、「今の会社にいれば理想のキャリアを築ける」という信頼を持ってもらえれば、会社に対するエンゲージメントは向上します。

≪具体策≫

- 研修受講制度などスキルアップをサポートする制度を創設する

- 社内公募制度などであらゆる仕事にチャレンジできる機会を与える

- 従業員が納得しやすい人事評価制度を導入する

3.4 方法④ ワークライフバランスやストレスケアの推奨

従業員の残業管理や深刻な家庭問題などをケアするためのワークライフバランスを推奨する制度を設けたり、ストレスケアや健康管理を行うなどして、仕事に従事しやすい環境を整えることが大切です。

≪具体策≫

- 残業の多い従業員を洗い出し、根本的な問題点を洗い出す

- 福利厚生を充実させ、仕事とプライベートのメリハリをつける

3.5 方法⑤ PDCAを回して職場の人事課題を解決

定期的に①~④のエンゲージメントのレベルチェックをし、自社における人事上の課題を明確化していくことが大事です。そして、明確化された課題に対する更なる施策を実行し、効果をチェックするといったPDCAを根気強く回していくことにより、自社が解決すべき課題と自社に合った施策を見つけ出し、エンゲージメントを向上させることが確立できます。

≪具体策≫

- 従業員サーベイツールなどを用い従業員のエンゲージメントをチェックする

- 様々な立場の従業員を集め、人事上の課題を話し合うミーティングの場を設ける

4.エンゲージメントを高めた企業事例

マイナビ 教育研修事業部 事業開発統括部長(2021年2月時点)土屋氏が、エンゲージメントが高い企業の共通点、そしてコロナ禍におけるエンゲージメントを考察しています。

そこでは、日本企業ではいまだエンゲージメントの概念が浸透しているとは言えず、その数値は他国に比べ低い状況だと謳っています。そのような状況下でもエンゲージメントの高い企業は存在するとのことで、事例紹介を行っています。

ここでは土屋氏が紹介した中から、エンゲージメントの高い企業3社を紹介します。

以下事例、株式会社マイナビ「HR Trend Lab」より抜粋

4.1 事例① Google合同会社

Google社には「エンゲージメントが生まれやすいオフィス設計」という大きな特徴があります。飲食できる簡易キッチンが各フロアに数か所ずつ用意されており、それぞれに異なる種類のお菓子や飲み物を用意。欲しいものがあるキッチンへ行くためには、必然的に他部署のフロアへ行くことになります。

その結果、エンゲージメントと関係があるとされている対話が他部署の社員ともが生まれ、エンゲージメントが強まると考えられます。対話のしやすい環境作りはエンゲージメントの生むキッカケになりうると言えるでしょう。

さまざまな人と積極的にコミュニケーションが取れることを重視して採用するなど、企業の文化を大切にしていることも特徴のひとつ。「グーグリー」と呼ばれる独自のカルチャーをぶれない軸として持ち、社員に浸透していることも同社の特徴になっています。

4.2 事例② 株式会社オリエンタルランド

人気テーマパークを運営する同社は、21個あった従業員の評価指標を3個に絞ることで従業員がなんのために頑張るのかをわかりやすくしたり、非正規社員を正社員登用したりと、働きやすさを第一に考えた施策によってエンゲージメントを高めています。従業員同士で贈り合うメッセージカードも、トップの積極的な働きかけによって年間46万枚に。

テーマパーク内で社外活動を実施させるなど、従業員が活き活きと働けるためなら、常識にとらわれずに施策を推し進めています。

4.3 事例③ 株式会社コンカー

出張・経費精算システムなどを世界中に提供している同社は、「フィードバックし合う」「教え合う」「感謝し合う」という3つのカルチャーを重要視して採用を行なっています。同じ価値観を持つ人が入社することで、従業員同士の相乗効果が生まれ、エンゲージメント向上につながっているとのこと。

他にも、カルチャーのことを考える役割を持つ役職・CCO(チーフカルチャーオフィサー)を設置して文化づくりを仕組み化するなど、とにかく企業カルチャーを大切にしている企業。定期的なエンゲージメントサーベイも実施しており、その結果を従業員にもすべてオープンにしていることも特徴のひとつです。

5.まとめ

土屋氏によると、上記3社の共通点として挙げられるのは、トップがエンゲージメントにコミットしていることと、オフィスや制度などを他社の「一般的」にとらわれないこと。さらに、エンゲージメントサーベイを実施して結果をオープンにし、必ずアクションを起こしていることです。

これらの事例から、従来の常識にとらわれず従業員に寄り添う制度や施策を展開することでエンゲージメントを高められ、従業員は「働きがい」を感じながら会社のために働くことができるという良い循環が生まれてくるのです。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend