福利厚生に最適な商品・プレゼントは?|従業員が喜ぶギフトの選び方ガイド

従業員が日々の仕事に集中し、生産性を高められる環境を作ることは、会社側にとって重要な課題です。特に、福利厚生としてのギフトやプレゼントは、従業員のモチベーションを高める強力なツールとなります。

しかし「どんなギフトを選べばよいのか」「福利厚生の一環としてギフトを贈る意義とは」など、疑問を抱える会社も多いでしょう。

本記事では、従業員が本当に喜ぶギフト選びのポイントや、その税制上の注意点について詳しく解説します。まずは福利厚生としてのギフトの基本的な情報を見ていきましょう。

目次

- 会社から社員へギフトを贈るのはどんなとき?

- 福利厚生として会社から社員へのギフトは重要なのか

- 2-1 従業員のモチベーション向上

- 2-2 会社へのロイヤリティの強化

- 2-3 コミュニケーションの活性化

- 従業員が喜ぶギフトの特徴

- 3-1 日常生活で役立つアイテム

- 3-2 個々のニーズを理解する

- 3-3 パーソナル要素を加える

- 会社から社員へのギフトは給与課税されるのか?

- 4-1 給与課税されない場合もある

- 福利厚生のギフトを非課税にするポイント

- 5-1 非課税となることによるメリット

- 5-2 非課税で提供できる範囲

- ギフト選定不要!給与課税なしで従業員モチベーションをアップさせるポイント報酬制度サービス「インセンティブ・プラス」

- まとめ

1.会社から社員へギフトを贈るのはどんなとき?

少子高齢化の影響で労働人口の減少が深刻な社会問題となっており、優れた人材の獲得は各会社にとって重要な課題となっています。そのような背景もあり、従業員のモチベーションを高め、離職防止に効果的な、ギフトを贈ることの重要性が増しています。

従業員にギフトを贈る機会はさまざまです。例えば、以下のようなタイミングが挙げられます。

- 季節の節目(年末年始やお中元など)

- 誕生日や記念日

- 特別な功績を称える表彰の際

- 永年勤続者への感謝を示すとき

- 業績優秀者へのインセンティブ

- 結婚、出産祝い

これらのシーンで贈るギフトは、従業員に対する感謝や敬意を形にする絶好の機会です。インセンティブは個人の努力を認め、モチベーションを高める効果があります。

結婚祝いなどの福利厚生の贈りものは、従業員を大切にする姿勢を示し、エンゲージメント向上や会社の魅力向上につながります。

あわせて読みたい

2.福利厚生として会社から社員へのギフトは重要なのか

福利厚生の一環としてのギフトが従業員に与える影響は大きく、会社の企業風土を向上させる要素の一つです。

会社の福利厚生に「不満」「やや不満」を感じる人は約3割おり、その主な理由は「福利厚生の内容が少ない」ことです。さらに、「ニーズに合わない」「テレワーク環境で利用しづらい」という意見は30%以上にのぼります。福利厚生の充実は従業員のやる気や満足度に直結する重要な課題です。

具体的な効果を見ていきましょう。

2−1.従業員のモチベーション向上

ギフトは、日頃の業務に対する感謝を伝える手段です。従業員は「自分が評価されている」と感じることで、さらなる努力を惜しみません。特に、表彰制度や特別な節目に贈るギフトは、モチベーション向上に効果的です。

2−2.会社へのロイヤリティの強化

福利厚生としてのギフトは、会社が従業員を重要視していることを示す方法であり、「帰属意識」を高めます。従業員が会社の価値を感じ、会社への愛着が深まり、長期的に働きたいと思える環境作りに寄与します。

2−3.コミュニケーションの活性化

社内イベントやパーティーでのギフト贈呈は、従業員同士の交流を促進する手段です。ギフトを用意することで、イベントへの参加意欲が高まり、親睦を深めるよいきっかけになるでしょう。部門を超えたコミュニケーションの活性化が期待できます。

3.従業員が喜ぶギフトの特徴

従業員が喜ぶギフトを選ぶためには、以下のようなポイントを考慮することが重要です。

3−1.日常生活で役立つアイテム

日常的に使えるアイテムは、実用性が高く喜ばれます。実用的で長く使えるものは、従業員への細やかな配慮を伝える手段となります。

例えば、電化製品や健康関連グッズは、多くの従業員にとって価値のある選択肢です。仕事とプライベートの両方で役立つギフトは、特に喜ばれるでしょう。

3−2.個々のニーズを理解する

従業員それぞれの趣味や嗜好に合わせたギフト選びは理想的ですが、全員に個別対応するのは現実的ではありません。そのため、事前にアンケートや希望調査を行い、ニーズを把握する工夫が求められます。個々のニーズに合ったプレゼントは、従業員に対する理解を示し、会社への信頼感を高める効果が期待できます。

3−3.パーソナル要素を加える

名前入りのアイテムやオリジナルメッセージカードを添えると、個々に対する特別感が伝わります。ただし、規模が大きな会社では、全従業員分の準備が難しい場合もあります。その場合は、共通のテーマにもとづくアイテム選びでカバーするのがよいでしょう。

4.会社から社員へのギフトは給与課税されるのか?

会社が従業員に贈るギフトは、感謝を表す福利厚生の一環に思えますが、公平でないギフトは、福利厚生費として認められません。

従業員全員に平等に贈られないギフトは、税法上は「給与」として扱われる場合があります。給与として扱われることで、従業員側に所得税が課され、会社側も源泉徴収を行う必要が生じます。

一方で、条件によっては給与課税されない場合もあります。詳しく見ていきましょう。

4−1.給与課税されない場合もある

以下に、給与課税されないケースとその条件をまとめました。

|

給与課税されないケース |

非課税条件 |

|

社員旅行を実施する場合 |

など |

|

社員等に誕生日 |

など |

|

永年勤続者に記念品 |

など |

|

社員の資格取得費用を |

など |

これらのケースでは、「会社全体に公平性があり、個人的な利益とみなされない」などの点が非課税の重要な基準となります。また、現金や商品券の形態でのギフトは、物品よりも課税リスクが高いため注意が必要です。

あわせて読みたい

5.福利厚生のギフトを非課税にするポイント

福利厚生として従業員にギフトを提供する場合、非課税となるよう適切に設計することが重要です。以下にその具体的なポイントを解説します。

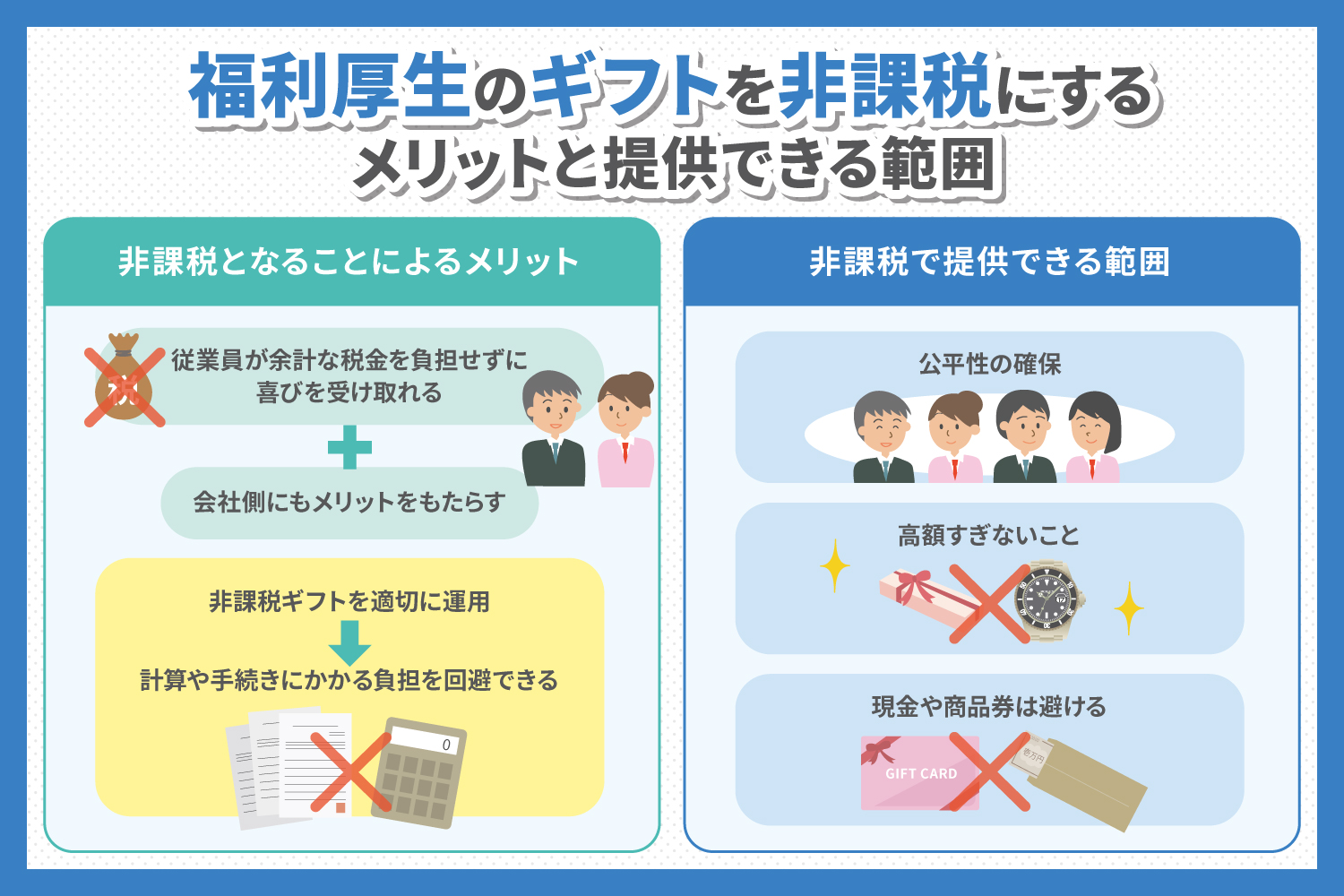

5−1.非課税となることによるメリット

非課税として扱われるギフトは、従業員が余分な税金を負担せずに受け取れるだけでなく、会社側にもメリットをもたらします。例えば、課税対象となるギフトでは、会社が源泉徴収を行い、その計算や手続きに手間がかかるのが難点です。非課税ギフトを適切に運用することで、こうした負担を回避できます。

5−2.非課税で提供できる範囲

非課税として認められるギフトの範囲は、明確な基準にもとづいています。

- 公平性の確保

- 高額すぎないこと

- 現金や商品券は避ける

福利厚生費として認められるには、全従業員に平等な機会があることが必要で、特定の従業員だけを対象にした贈りものは該当しません。金額は「社会通念上の範囲内」である必要があり、高額すぎないよう注意が必要です。

現金や商品券の支給は原則として認められません。慶弔金など一部の特例を除き、従業員に対する金銭の支給は原則として課税対象となるため、注意しましょう。

これまで述べたように、福利厚生費用の税務上の扱いを判断するのは容易ではありません。具体例や基準は、国税庁のタックスアンサー(自動回答システム)や過去の判例を参考にしてください。ポイントを押さえることで、会社として適切な福利厚生を提供できます。

あわせて読みたい

6.ギフト選定不要!給与課税なしで従業員モチベーションをアップさせるポイント報酬制度サービス「インセンティブ・プラス」

ギフトの選定に手間をかけることなく、従業員の満足度を高めることができる「インセンティブ・プラス」を利用するのもおすすめです。

「インセンティブ・プラス」は、ポイントを活用した福利厚生サービスで、従業員自ら商品やサービスを選べる仕組みを提供します。ポイントは現金や商品券と異なり、非課税として扱われるケースが多く、会社側のコスト削減や運用負担軽減に寄与します。また、ポイント付与を通じて従業員の努力や成果を即時に評価できるため、モチベーション向上に大きく貢献するでしょう。

さらに、SNS感覚でメッセージとともにポイントを送る機能により、職場内のコミュニケーションを促進します。一体感のある組織作りをサポートしてくれるでしょう。商品は6万点以上から選択でき、実用品からレジャー体験まで揃っているので、働き方改革を推進する施策としても有効です。

管理面でも柔軟な設定が可能で、ポイントの自動付与機能や閲覧権限の設定により効率的な運用が実現します。従業員の定着率向上や採用・教育コストの削減、生産性向上など、中小企業の課題解決にもつながるでしょう。

社内コミュニケーションを活発にし、従業員の働く意欲を高める「インセンティブ・プラス」

ポイントを使って評価や感謝を伝え合うことで社内コミュニケーションを活性化するWEBサービスです。

7.まとめ

従業員へのギフトは、モチベーション向上や企業文化の醸成にで重要な役割を果たします。しかし、税制上のルールを理解し、適切な方法で提供することが欠かせません。給与課税のリスクを避けるには、非課税対象となる条件を満たしたギフトを選ぶことが重要です。

ギフト選定にかかる手間を省き、従業員の満足度を高める方法として「インセンティブ・プラス」を導入してみてはいかがでしょうか。効率的かつ効果的な福利厚生の提供により、会社全体の成長をサポートしてくれるでしょう。ぜひ、お気軽にお問い合せください。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend