ワーク・シェアリングとは?導入方法や実例を交えて解説

「ワーク・シェアリングって何だろう?」

「ワーク・シェアリングを導入したいけれど、どう進めたら良いのだろう?」

とお悩みではありませんか。言葉自体は聞いたことがあっても、意味を詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、ワーク・シェアリングを徹底解説します。メリットやデメリット、具体的な導入方法も解説します。最後まで読めば、ワーク・シェアリングへの理解が深まり、自社に取り入れられるでしょう。

目次

1.ワーク・シェアリングとは?

ワーク・シェアリングとは、1つの仕事を複数の従業員で分担することを指します。ワーク(仕事)とシェア(共有)の2つの単語を組み合わせた言葉で、もともとは欧州で導入された概念です。

ワーク・シェアリングが注目されている背景には、失業者の増加と過重労働による過労死などのトラブルがあります。ワーク・シェアリングの目的は、複数人で仕事を分担することによる雇用の創出と、従業員の負担軽減です。

近年では、日本でも働き方改革が叫ばれるようになったことから、ワーク・シェアリングに注目が集まっています。働き方改革について詳しく知りたい人は、下記も参考にしてください。

合わせて読みたい

2.ワーク・シェアリングのメリット

ワーク・シェアリングを導入すると、会社と従業員の双方にメリットがあります。ワーク・シェアリングによって、従業員が安心して働ける環境を作ることが可能です。以下では、会社側と従業員側に分けて、それぞれのメリットを解説します。

2-1 会社側のメリット

会社側のメリットには、以下3つがあります。

- 生産性の向上

- 従業員の満足度向上

- 自社のイメージアップ

業務を細分化することで、従業員1人1人が一つの業務に集中できます。その結果、各業務の生産性向上が期待できるでしょう。

また、従業員にとって業務量が減ることは、心身の負荷軽減につながります。労働環境の改善による、満足度向上も狙えるでしょう。ワーク・シェアリングによる雇用創出や、従業員の働きやすさを考慮していることが、自社のイメージアップに繋がることも考えられます。

2-2 従業員側のメリット

従業員側のメリットは、以下の2つです。

- ワークライフバランスの充実

- 就業機会の増加

ワーク・シェアリングが導入されると、従業員が過度な労働を強いられる可能性が低くなります。その結果、従業員のワークライフバランスが充実するでしょう。また、ワーク・シェアリングが広がると、就業機会の増加に繋がるので、労働者にとっては大きな安心材料でしょう。

企業を経営するうえで、従業員が十分なパフォーマンスを出せる環境を整えることは大切です。近年では、従業員の健康面を考慮する「健康経営」が重視されています。健康経営については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

合わせて読みたい

3.ワーク・シェアリングのデメリット

ワーク・シェアリングの導入は、メリットばかりではありません。ワーク・シェアリングを導入することで、デメリットが発生する可能性があります。以下では、会社側と従業員側のデメリットをそれぞれ解説します。

3-1 会社側のデメリット

会社側のデメリットは、以下の2つです。

- 制度を見直す手間がかかる

- 一部のコストが増加する

ワーク・シェアリングの導入には、大きな手間がかかります。たとえば、業務の引継ぎや、従業員の増加による給与計算の負担の増大です。また、一部のコストが増加することも考えられます。

従業員が増えることで、社会保険料の負担が大きくなるでしょう。業務に関わる人が増えることで、コミュニケーションのコストも増えます。しかし、これらのデメリットは、ワーク・シェアリングを導入する際に以下の準備をすることで軽減できます。

- 業務をマニュアル化しておく

- 給与計算のソフトを導入する

- コミュニケーションパスを整備する

厚生労働省から、ワーク・シェアリング導入のガイドラインが公開されているので、そちらも参考になるでしょう。

3-2 従業員側のデメリット

従業員側のデメリットは、以下の2つです。

- 収入の減少

- 従業員間の賃金格差の発生

ワーク・シェアリングを導入することは、従業員1人あたりの労働時間が短くなることを意味します。つまり、減った労働時間分の収入が減少してしまいます。ワーク・シェアリングの対象となる業務と、対象外の業務を担当する従業員の賃金に、格差が発生する可能性もあるでしょう。

賃金は従業員のモチベーションに直結するので、ワーク・シェアリングを導入する際は、従業員の感情面にも配慮する必要があります。しかし、これらのデメリットは、企業側が副業を奨励したり、スキルアップの研修費用を負担したりすることで解消できるでしょう。

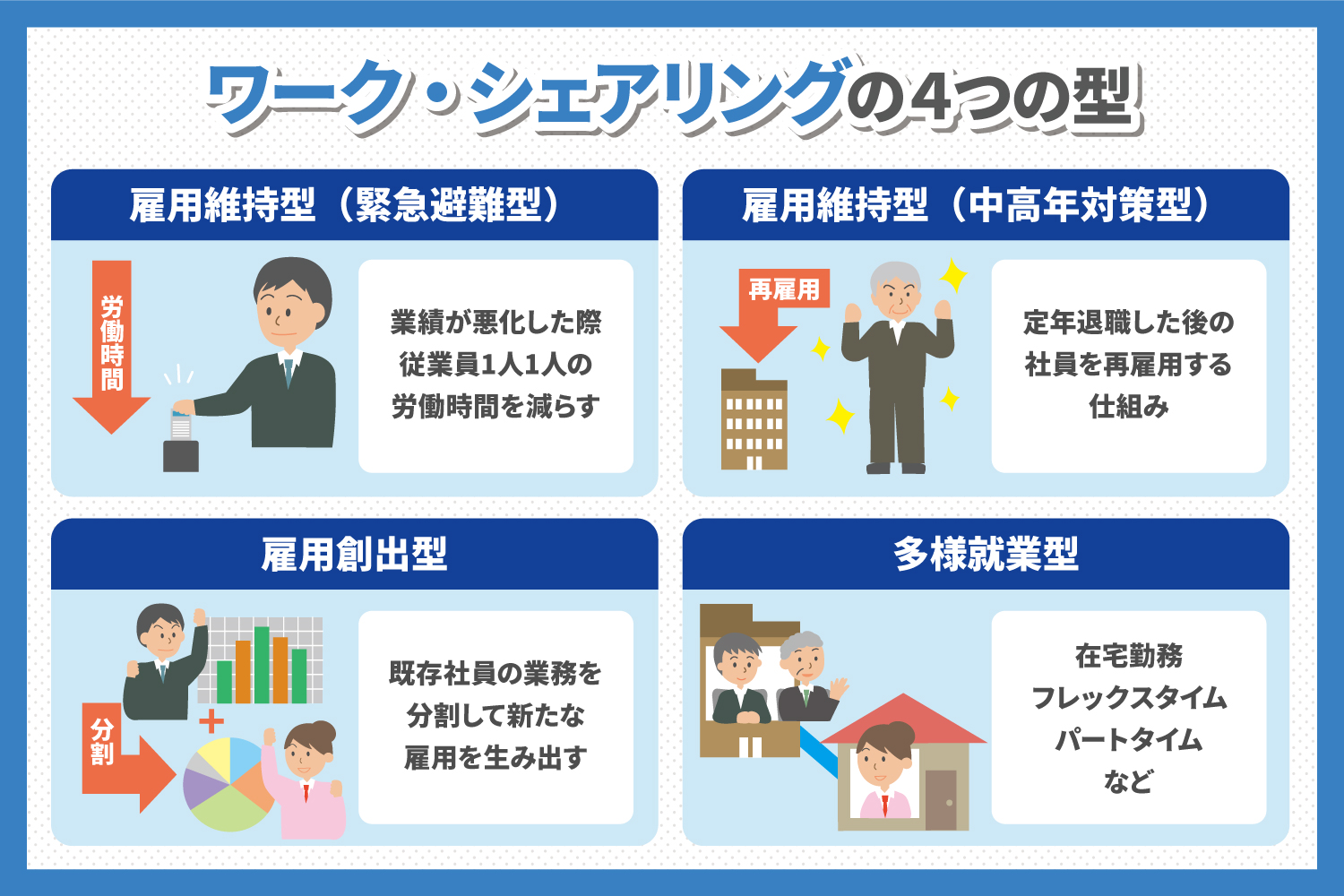

4.ワーク・シェアリングの4つの型

ワーク・シェアリングは、内容によって大きく以下の4つの型に分けることができます。

- 雇用維持型(緊急避難型)

- 雇用維持型(中高年対策型)

- 雇用創出型

- 多様就業型

自社が置かれている状況や導入する目的によって、どの型が自社に合っているかが異なるものです。以下では、それぞれの型を詳しく解説します。

4-1 雇用維持型(緊急避難型)

業績が悪化した際に行う方法で、従業員を解雇をすることなく、1人1人の労働時間を減らす方法です。業績悪化によるコストカットをする際、人件費は真っ先に削減の対象となるでしょう。しかし、解雇によって人材が流出すると、業績が回復したときに人手不足に陥ってしまいます。

雇用維持型(緊急避難型)のワーク・シェアリングでは、従業員の数は変えずに1人あたりの労働時間を減らします。これにより、コストカットができるだけでなく、業績が回復した際にはスムーズに立て直しを図ることもできます。ただし、雇用維持型(緊急避難型)は緊急時の対応策なので、一時的に用いられることが一般的です。

4-2 雇用維持型(中高年対策型)

中高年の従業員の離職を防ぐ方法です。具体的には、定年退職した後の社員を再雇用する仕組み作りを指します。時短勤務や、勤務日数を減らして雇用することで、中高年の従業員に活躍の場を与えます。

中高年の従業員にとっては、年金受給までの収入源を確保できるメリットがあるでしょう。経験のある中高年を雇用することで、従業員の負荷軽減だけでなく、ナレッジの継承も見込める方法です。

4-3 雇用創出型

失業率の改善を目的に、既存の社員の業務を分割して、新たな雇用を生み出す方法です。景気が低迷し、求職者一人あたりの求人数を表す、有効求人倍率が下がったときなどに効果的です。

また、休職中の社員が抜けた穴を、パートタイムや在宅勤務の従業員で埋める方法も雇用創出型に含まれます。雇用創出型は、失業者数を抑えながら、既存の社員の負担を軽減することができる方法です。

4-4 多様就業型

従業員の多種多様なライフスタイルに応じて、さまざまな働き方を取り入れる方法です。昨今注目を集めている働き方改革にも含まれます。具体的には、以下のような働き方を柔軟に取り入れることを指します。

- 在宅勤務

- フレックスタイム

- パートタイム

上記が可能になれば、従業員は自分の生活に適した働き方をすることができます。育児や介護と両立しやすいことも、特徴の一つです。制度を見直すことで業務の効率化を図れたり、人材の流出を防げたりなど、企業側にもメリットがあります。

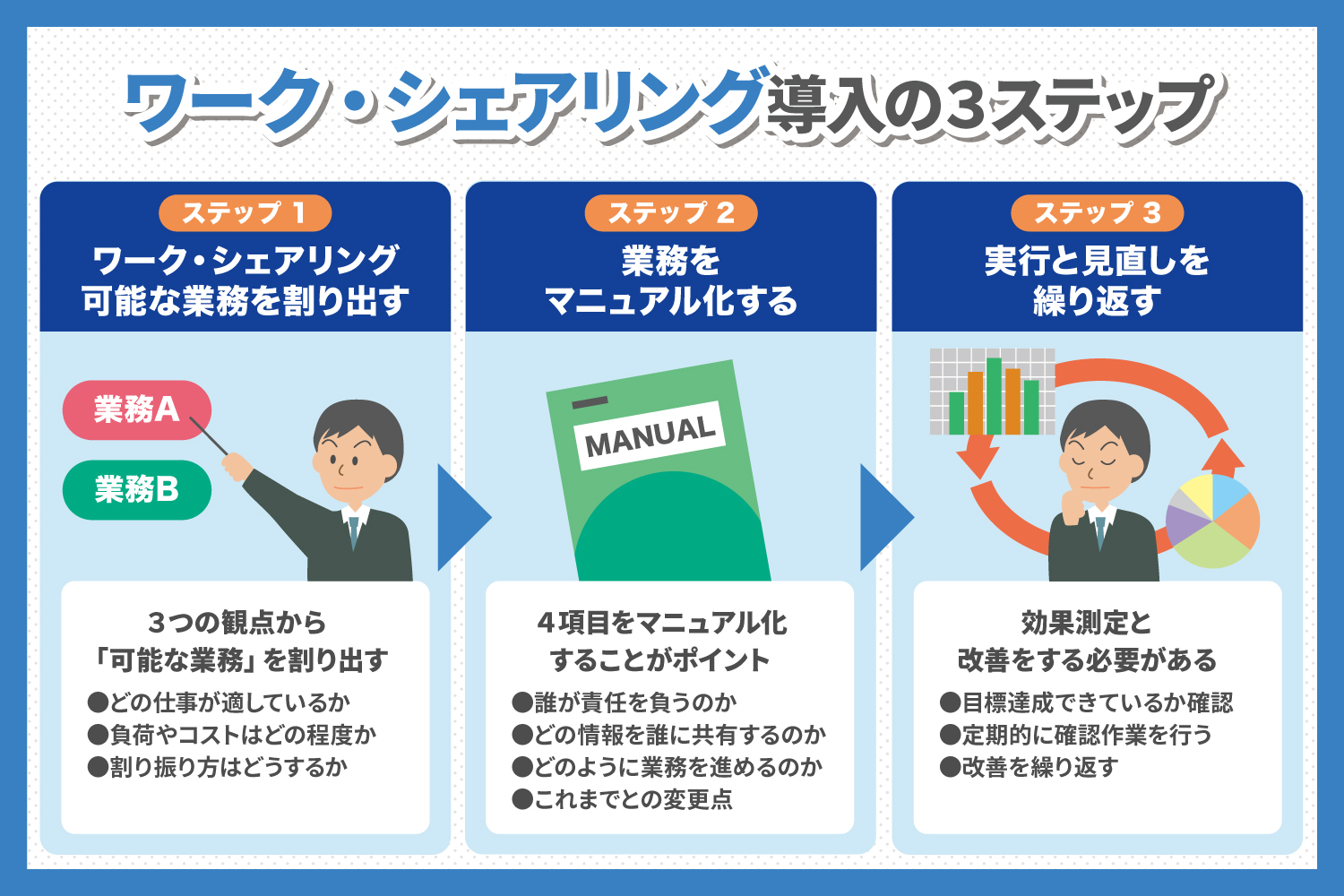

5.ワーク・シェアリング導入の3ステップ

本章では、ワーク・シェアリングを導入する方法を、以下3つのステップに分けて解説します。

- ワーク・シェアリング可能な業務を割り出す

- 業務をマニュアル化する

- 実行と見直しを繰り返す

どのステップも、ワーク・シェアリングをスムーズに導入するためには欠かせません。それぞれ、順を追って解説します。

5-1 ワーク・シェアリング可能な業務を割り出す

まずは、ワーク・シェアリングが可能な業務を以下3つの観点から割り出します。

- どの仕事がワーク・シェアリングに適しているか

- どの仕事にどれくらいの負荷やコストがかかるのか

- どの仕事をどのように割り振るか

全ての業務がワーク・シェアリングに適しているわけではありません。闇雲に業務を分割すると、現場の混乱を生む可能性があります。そのため、業務の効率化、成果の拡大といった視点からワーク・シェアリングに適した業務を割り出しましょう。

ワーク・シェアリングには、1人ではできない業務や、誰がやっても同じ成果になる業務が適しています。業務プロセスを書き出して、業務を見える化することもおすすめです。

5-2 業務をマニュアル化する

ワーク・シェアリング可能な業務を割り出したら、対象となる業務をマニュアル化します。ワーク・シェアリングをすると、これまで以上に多くの人が関わることになります。業務に関わる人が増えると、トラブルが起きる可能性も高くなるでしょう。

混乱を防ぐためには、以下4項目をマニュアル化することがポイントです。

- 誰が責任を負うのか

- どの情報を誰に共有するのか

- どのように業務を進めるのか

- これまでとの変更点

誰が担当しても、スムーズに業務をこなせるマニュアルを作成する必要があります。業務の進め方だけでなく、情報の伝達経路の整備も欠かせません。

5-3 実行と見直しを繰り返す

ワーク・シェアリングを導入したら、そこで終わりではなく、継続的に効果測定と改善をする必要があります。導入時に決めた目標を達成できているかを定期的にチェックし、改善を繰り返しましょう。ビジネスにおいては、PDCAサイクルを回すことが重要です。仕組みを絶えずブラッシュアップすることで、ワーク・シェアリングの効果を最大限引き出せるでしょう。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

6.ワーク・シェアリングの導入事例

ワーク・シェアリングは世界中で導入が進められており、日本も例外ではありません。以下では、日本企業2社によるワーク・シェアリングの導入事例を2つ紹介します。

- トヨタの事例

- ベネッセの事例

本章では、それぞれ詳しく解説します。

6-1 トヨタの事例

トヨタは2009年に、労働時間と賃金をカットするワーク・シェアリングを行いました。対象となったのは、米国にある6工場の生産ラインで働く、12,000人以上の従業員です。業績の悪化に対して、コストカットをしつつ雇用を守る目的で行われたものです。具体的には、以下の方法が取られました。

- 労働時間の削減

- 賃金、賞与の削減

- 賃上げの見送り

- 早期退職制度の導入

- 工場の稼働休止日を設定

トヨタの例は、雇用維持型(緊急避難型)を導入した典型的な事例といえます。

6-2 ベネッセの事例

ベネッセは、多様就業型のワーク・シェアリングを導入しています。具体的には、1992年に短時間正社員制度を導入しました。子育て中の母親でも働きやすい環境を提供することで、女性が働きやすい社会の実現に貢献しています。

また、ベネッセは短時間正社員の仕事と子育ての両立を支援する目的で、さまざまな施策に取り組んでいます。具体的には以下3つです。

- ロールモデルの共有

- ワーキングマザー同士の情報交換

- グループポータルサイトでの情報交換

このように、短時間正社員でも働きやすい環境づくりに注力しています。ベネッセは、国内でも早くから労働者の働きやすさや、ワーク・シェアリングに取り組んだ企業といえるでしょう。

7.まとめ

ワーク・シェアリングの概要やメリット、デメリットを解説しました。働き方改革が推進される昨今、ワーク・シェアリングは今後より重要性を増すでしょう。

ワーク・シェアリングの導入には、事前の準備が重要です。導入の目的によって最適な型が変わるので、どの課題を解決するためにワーク・シェアリングを導入するのかを、よく検討しましょう。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend