健康施策、コミュニケーションツールを使用した施策の事例と効果

皆様の会社ではテレワークは実施されていますか?

コロナ禍でテレワークを実施している会社はとても多くなりました。テレワークには効率性やリモート性をアップさせるメリットも多いですが、デメリットを感じるケースもあります。ある調査によると回答者のうち半数弱が「運動不足」と「コミュニケーションの希薄化」をデメリットとしてあげています。

本記事では、新たに出てきたテレワークにおける「健康」や「コミュニケーション」のデメリットが具体的にどのようなものなのかを確認した上で、イーウェルで実施した施策と効果について事例をご紹介します。

すでに皆様の会社でも、健康施策やコミュニケーション活性化のための各種ツールを導入されているかもしれませんが、さらに効果的にご活用いただく為、参考にしていただければ幸いです。

※本記事は、2022年1月20日に開催されたウェビナー『≪イーウェル実験結果大公開!≫健康施策、コミュニケーション施策をさらに効果的なものにするには?』の内容をもとに作成しています。

目次

1.テレワークにおける課題とは?

現在、テレワークにおける「健康」や「コミュニケーション」の従業員課題を解決するために、WEBツールやサービスを導入し、さまざまな取り組みを始めている会社が増加傾向にあります。

その一方で、WEBツールやサービスを導入しても、その後に新たな課題がでてきているケースもあります。皆様の会社では以下のような課題はないでしょうか?

「WEBツールやサービスを利用している」が、

- なかなか社員へ浸透しない

- 利用者が限定されている

- 最初は利用されたが継続しない

- 導入したけど効果が現れない。効果が現れているかどうかもわからない

福利厚生サービスや健康支援サービスを提供する株式会社イーウェル(以下イーウェル)でも、まったく同様の課題を社内で抱えていました。このような課題を解消するため、2021年度にイーウェルでは自社サービスを使って様々な実験を行ってきました。次章以降では、イーウェルが実施した実験の結果と効果について解説いたします。

2.健康増進ツールを使った施策の事例と効果

イーウェルで使用したのは自社サービスの「KENPOS(ケンポス)」という健康支援ツールです。KENPOSでは、WEB上で歩数や体重、睡眠、食事、運動などの行動を記録することができます。自分自身で目標を設定して、毎日記録を付けることでセルフケアを習慣化させることができるサービスとなっています。

イーウェルではこのWEBツールを使い、従業員の健康支援を行おうとしました。しかし、様々な社内利用促進における課題が立ちふさがりました。以下では、それぞれの課題と、対する打ち手を紹介していきます。

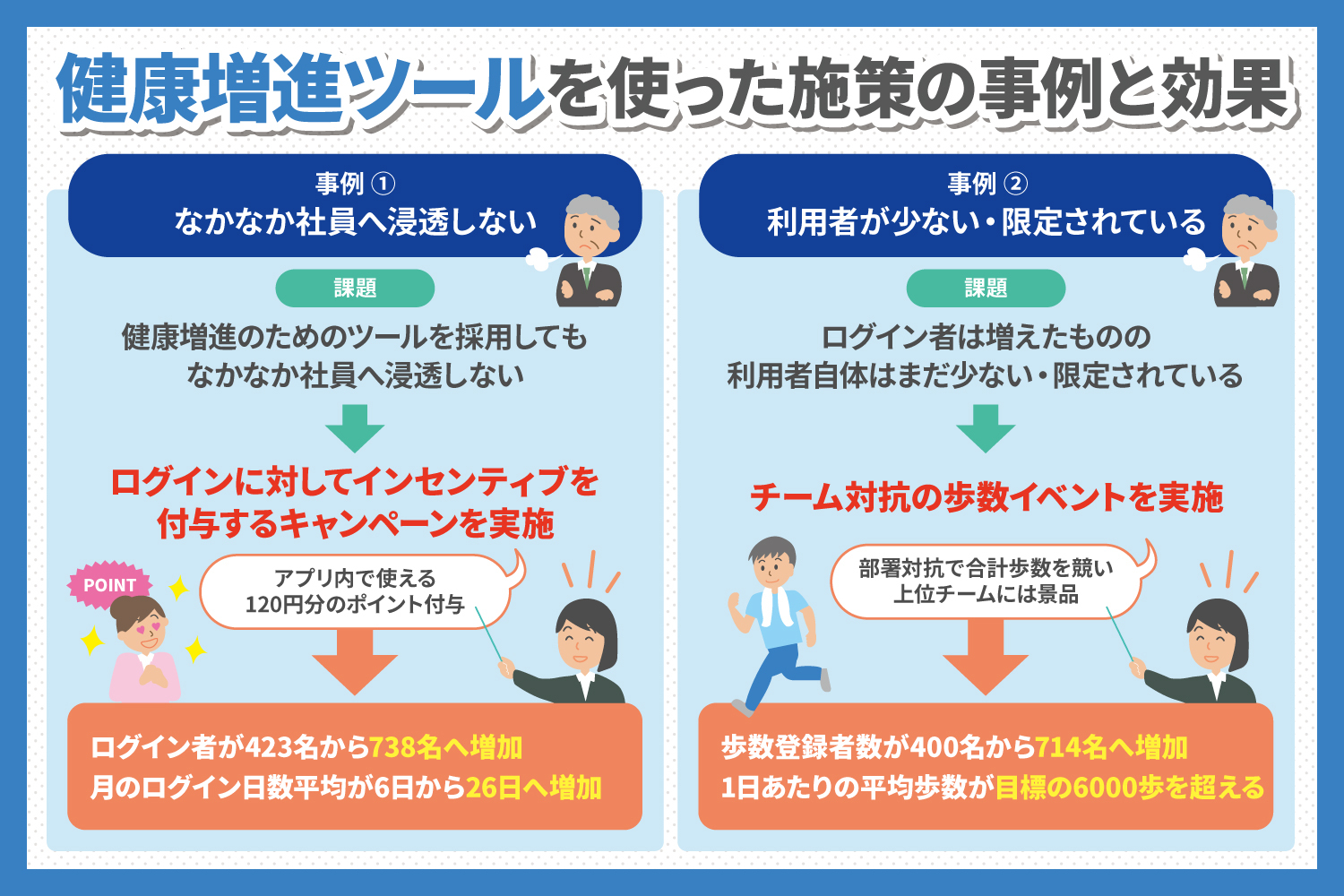

2-1 事例① なかなか社員へ浸透しない

[課題]

健康増進のためのツールを採用しても、なかなか社員へ浸透しない

[打ち手]

ログイン者を増やすべく、ログインに対してインセンティブを付与するキャンペーンを実施

[やり方]

ログインした日の翌日にKENPOS内で使える120円分のポイントを付与

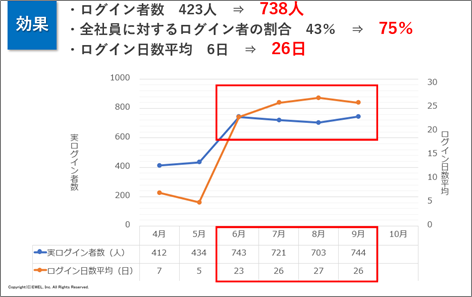

[効果]

ログイン者が423名から738名へ増加。月のログイン日数平均が6日から26日へ増加

[解説]

ログインした翌日に恩恵を得られるようにした点がポイントです。行動経済学で言う「現在性バイアス」を活用した施策と言えます。人は遠い将来の利益より目先の利益を優先する特性があり、少ない額ではありますが、ログインした翌日に恩恵が受けられる方が訴求力が高いと言えます。2-2 事例② 利用者が少ない・限定されている

[課題]

ログイン者は増えたものの、利用自体はまだ少ない、利用者が限定されている

[打ち手]

歩数の入力者を増やすべく、チーム対抗の歩数イベントを実施

[やり方]

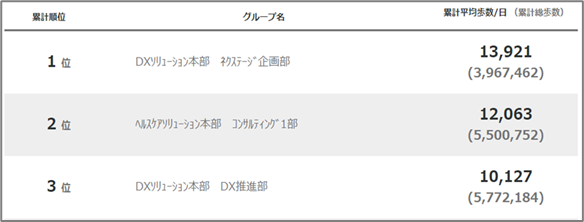

部署対抗で合計歩数を競う。WEB上でランキングを表示。上位チームには景品を贈呈

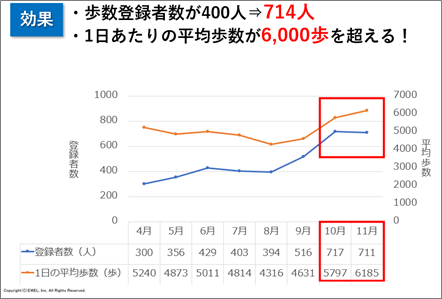

[効果]

歩数登録者数が400名から714名へ増加。1日あたりの平均歩数が目標の6000歩を超えた

[解説]

チーム戦とすることで仲間と取り組むことが楽しい、あるいはメンバーの為に頑張ろうとかメンバーに迷惑かけられないといった感情から健康無関心層を取り込むことができた点がポイントです。健康無関心層に対して「健康になろう!」はあまり効果がありません。「楽しそう」をフックにアクションへ誘導することが重要です。

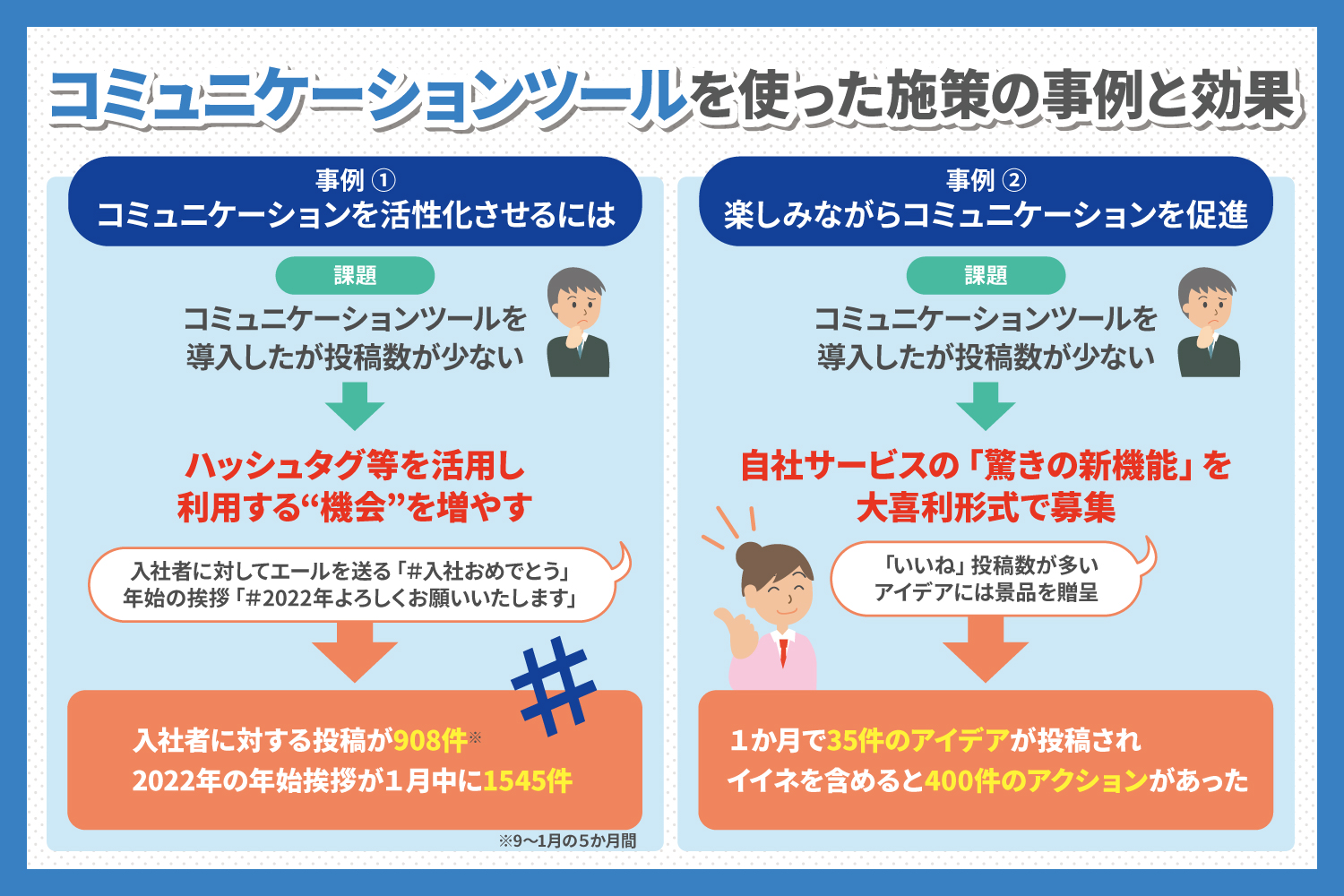

3.コミュニケーションツールを使った施策の事例と効果

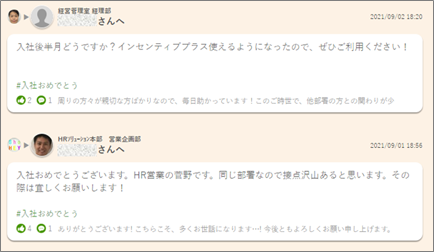

社員同士のコミュニケーション活性化を図るべく、イーウェルで利用したのは自社サービスの「インセンティブ・プラス」です。社員同士で感謝やエールをSNS感覚で贈り合うことができます。

メッセージと合わせポイントを贈ることができ、ポイントはサイト内でお好きな商品と交換することができます。しかし、こちらでも利用促進を増加させるには課題が出てきました。

3-1 事例① コミュニケーションを活性化させるには

[課題]

コミュニケーションツールを導入したが、投稿数が少ない

[打ち手]

ハッシュタグ等を活用し、利用する“機会”を増やしてあげる

[やり方]

「#入社おめでとう」を作ることで、入社者に対してエールを贈るという利用機会を作った。また「#2022年よろしくお願いいたします」を作ることで、テレワーク環境により対面で年始の挨拶ができない代わりに、オンライン上で行うという利用機会を作った。

[効果]

- 9~1月の5か月間において、入社者に対する投稿が908件あった

- 2022年の年始挨拶が1月中に1545件あがった

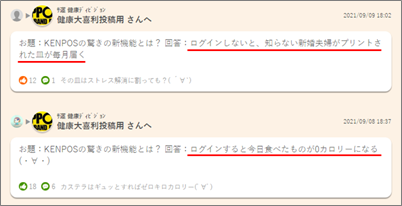

3-2 事例② 楽しみながらコミュニケーションを促進させる

[やり方]

自社サービスの「驚きの新機能」を大喜利形式で募集。インセンティブ・プラス上でアイデアを投稿し、良いアイデアには「イイネ」を付けることで投票。投票数が多いアイデアに対して景品を贈呈

[効果]

1か月で35件のアイデアが投稿され、イイネを含めると400件のアクションがあった。

[解説]

投稿数が増加しただけでなく、自社製品について考えるきっかけとなったり、社員同士の交流が生まれたのも良かった点です。また、大喜利という、ある種遊び感覚で実施したことにより奇抜なアイデアが生まれやすく、もしかしたらイノベーションに繋がるようなアイデアが生まれていたかもしれません。

社内コミュニケーションを活発にし、従業員の働く意欲を高める「インセンティブ・プラス」

ポイントを使って評価や感謝を伝え合うことで社内コミュニケーションを活性化するWEBサービスです。

4.健康×コミュニケーションの相乗効果

イーウェルでは、インセンティブ・プラス上で「#健活応援!」を作成し、健康アクションに対して社員同士が賞賛し合う文化を作ろうと取り組みを始めています。みんなで楽しく健康になるという理想を目指し取り組みを行っています。

健康施策を仲間と取り組むことが重要なのは、今までの事例からも明らかです。仲間と一緒に取り組む施策では、同僚同士、上司部下同士であっても、必ずコミュニケーションが発生してきます。仲間と取り組むことでコミュニケーションが促進され、コミュニケーションを促進することで健康の取組みが増大する。これが健康施策における理想の循環となります。

5.まとめ

テレワーク環境下で課題であった健康とコミュニケーションの課題に対して、事例を交えて、「健康」と「コミュニケーション」の相乗効果を狙い、両者を高めていく理想の循環についてお伝えしました。「みんなで楽しく健康に!」という理想形を実現する取り組みは今後も進められていきます。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend