パワハラ防止法とは何か? 定義やルール、違反時の罰則について解説

.jpg)

近年、パワハラによる職場トラブルは増加の一途。パワハラの横行する職場では、労働者に精神的な負荷がかかり続けます。最悪の場合、休職や退職に追い込まれるケースも。そのため、2020年6月より「パワハラ防止法」が施行され、事業主にパワハラ対策が義務付けられました。

義務を守るにあたり、複数の法改正内容や、パワハラの基準など押さえる点が多数あります。この記事を読むと、パワハラ防止法の詳細な定義や罰則時の規定などが理解できます。パワハラ対策が事業主の義務となった今、行うべき対策も解説しているので、参考にしてください。

目次

1. パワハラ防止法とは?

.jpg)

パワハラ防止法の正式名称は「改正労働施策総合推進法」です。職場における様々なハラスメントの撲滅を目的に制定され、雇用管理上の措置を企業に義務付けています。大企業は2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。

パワハラは業務上の指導や教育との線引きが難しい背景もあり、相談件数は10年間で2倍に到達しました。今回のパワハラ防止法では「パワハラの定義」を明文化。改善が見られない場合は、是正指導の対象となり、企業名の公表も盛り込まれました。今後は、適切な対応を取るためにパワハラ防止法の理解が求められます。

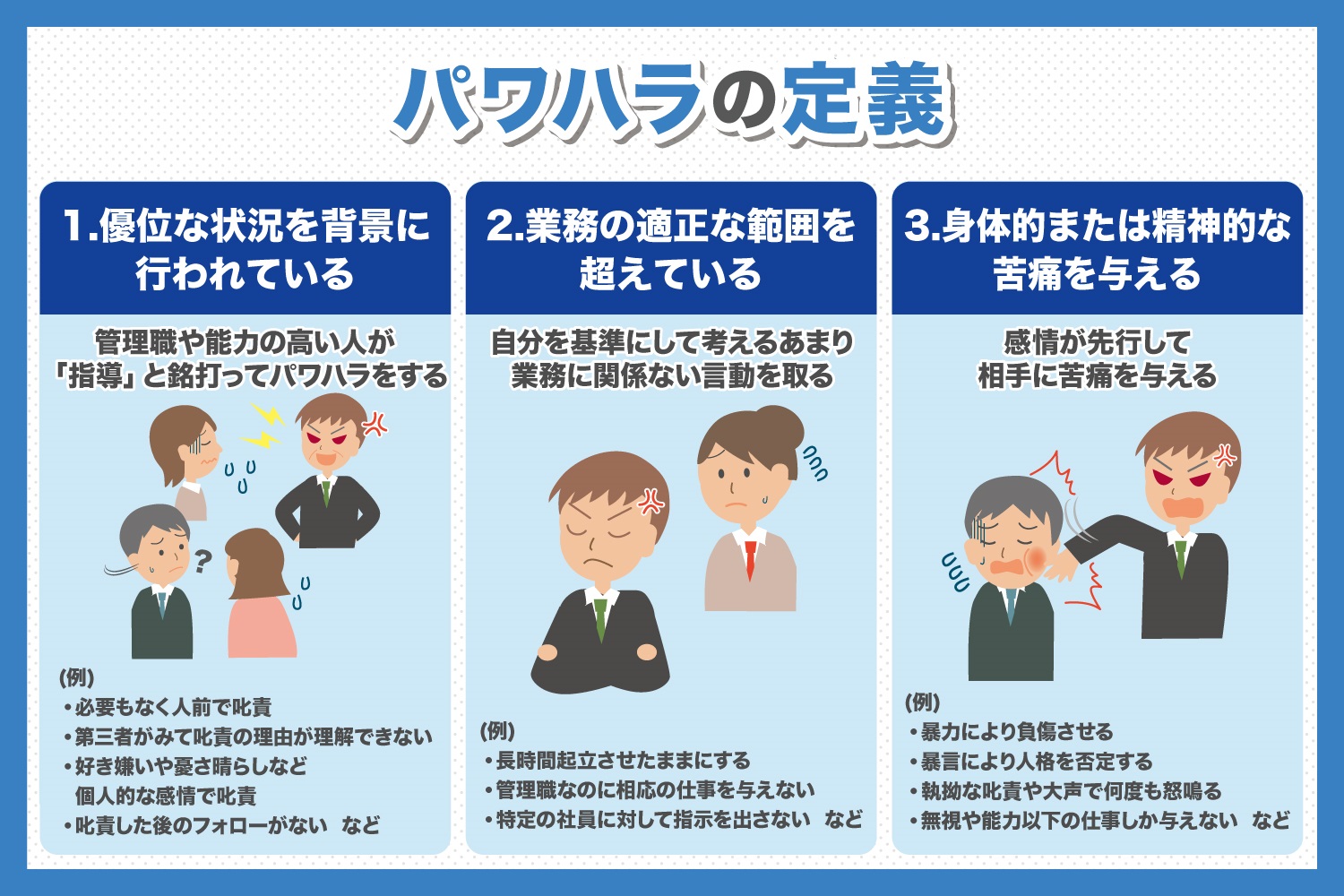

2.パワハラの定義

パワハラ防止法の施行以前は、パワハラの解釈が曖昧で共有されていませんでした。多くの場合、パワハラは上司から部下に対して行われます。そのため、注意がしにくく、改善されないまま続く傾向が見られます。また、同等の役職でも、能力の低い人に対して行われるパワハラも存在していました。

パワハラ防止法では、以下の3つ全てを満たすものをパワハラと定義づけています。

・優位な状況を背景に行われている

・業務の適正な範囲を超えている

・身体的または精神的な苦痛を与える

上記の定義を明確化したことで、企業の対策を講じやすくする狙いがあります。

2.1 優位な状況を背景に行われている

.jpg)

管理職や能力の高い人が、「指導」と銘打ってパワハラをするケースです。多くの場合、その人の協力なしでは業務遂行が困難になるため、我慢するしかないと思う人も多いことでしょう。

【行き過ぎた指導の例】

・必要もなく人前で叱責

・第三者がみて叱責の理由が理解できない

・好き嫌い、憂さ晴らしなど個人的な感情で叱責

・叱責した後のフォローがない

社員の中で、上司の言動は影響力が高いという認識が欠如していると、上記のようなパワハラを引き起こしてしまいます。

2.2 業務の適正な範囲を超えている

業務の適正な範囲とは、業務上の指揮監督において、必要かつ合理的な範囲を指します。特に、自分より能力が低い人への配慮が欠けてしまう人には要注意です。自分を基準にして考えるあまり、業務には関係ない言動を取ってしまう恐れがあります。

【業務上の適正な範囲を超えた例】

・業務上明らかに必要性のない言動:長時間起立させたままにするなど

・業務の目的を大きく逸脱した言動:管理職なのに相応の仕事を与えないなど

・業務を遂行するための手段として不適当な言動:特定の社員に対して指示を出さないなど

業務上の指導は理性的に行われるべきです。業務に関係のない、相手の人格や家庭環境などを引き合いに出して叱責するのはNG行為。社会通念上、許容されるラインを超えた言動を取ってしまうとパワハラになります。

2.3 身体的または精神的な苦痛を与える

.jpg)

身体的または精神的な苦痛を与える行為はパワハラの典型例です。感情が先行して、相手に苦痛を与えるケースが該当します。一回で終わらず、繰り返し行われやすいことも特徴です。自覚がないうちに、加害者になっている場合が多く見られます。

【身体的または精神的苦痛の例】

・暴力により負傷させる

・暴言により人格を否定する

・執拗な叱責、大声で何度も怒鳴ることで恐怖を与える

・無視や能力以下の仕事しか与えない

ここで気を付けたいのが、職場環境を害するパワハラです。無視や仲間外れをすると、被害者の職場内での業務遂行が困難になる場合もあります。

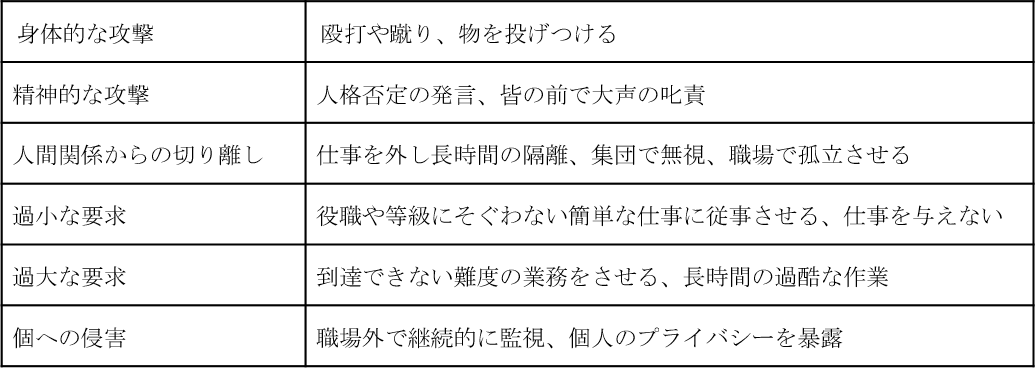

3.パワハラの種類

.jpg)

何がパワハラになるのか、具体例が気になる人もいるのではないでしょうか。2020年1月に厚生労働省はパワハラ防止のガイドラインを公表しています。

【厚生労働省が示したパワハラ6分類】

上記のような行動をとったことで、受け手側に身体的または精神的にダメージを与えた場合はパワハラにあたることが多いでしょう。「そんなつもりはなかった」と言っても、中々認められないのも事実です。

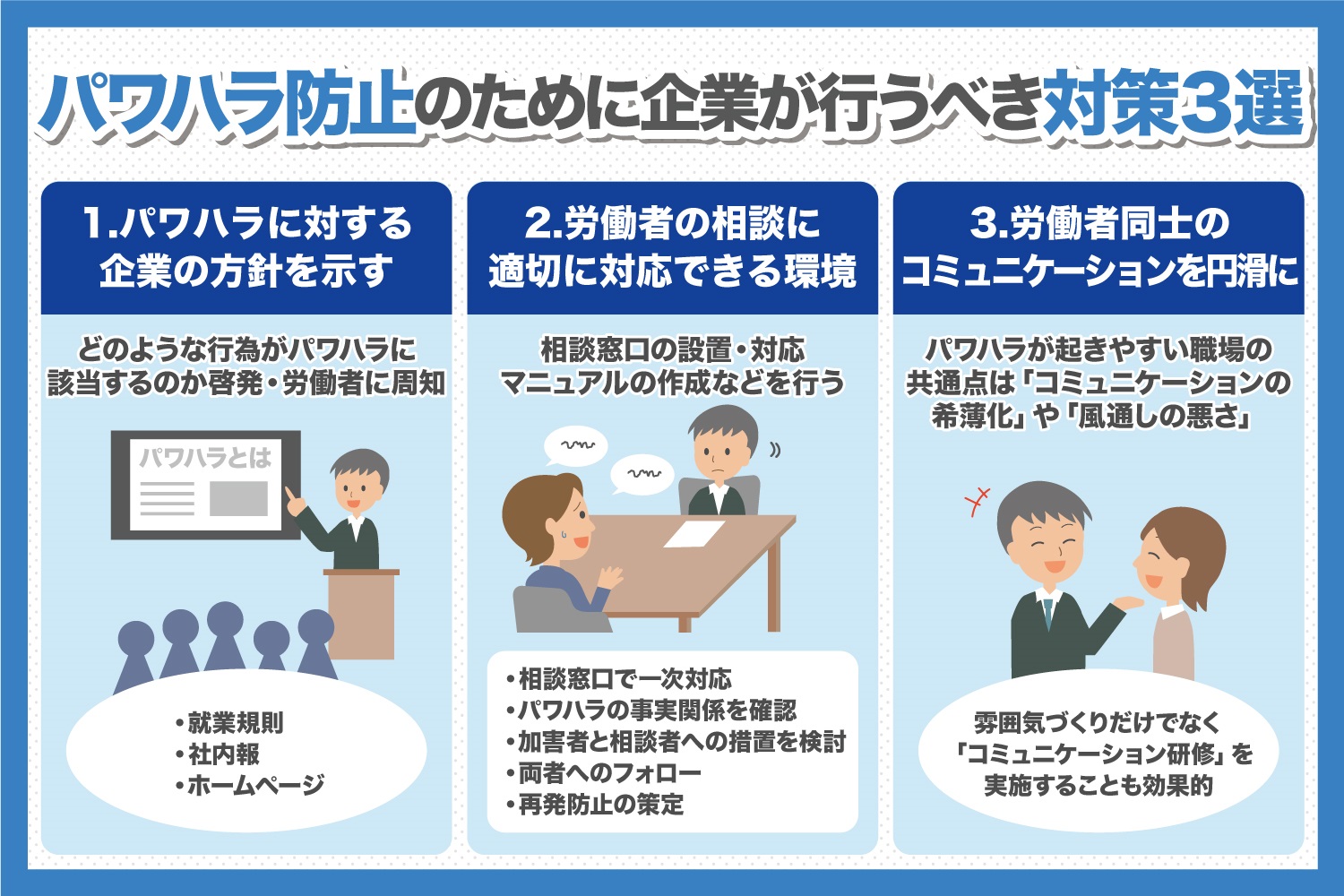

4.企業が行うべき対策3選

パワハラ防止には健全な企業風土の醸成が必須です。パワハラ防止法により、企業はマネジメントや職場コミュニケーションの改善など、具体的な対策を講じることが義務化されました。

【企業が行うべきパワハラ防止対策3選】

・パワハラに対する企業の方針を示して労働者に周知させる

・労働者の相談に適切に対応できる環境を作る

・労働者同士のコミュニケーションを円滑にする

4.1 パワハラに対する企業の方針を示して労働者に周知させる

事業主はパワハラに対する方針を示し、労働者に周知しなければなりません。行ってはいけない行為や、加害者への処罰を明文化する必要もあります。具体的な内容は「就業規則」に明記しましょう。社内報やホームページなども用いて、周知に努めることも重要です。

さらに、従業員に対する研修も定期的に行い、どのような行為がパワハラに該当するのかを啓発する必要もあります。個々の捉え方や解釈の違いがパワハラを生じさせると理解し、企業としての考えを明確化させなければなりません。

4.2 労働者の相談に適切に対応できる環境を作る

労働者の相談に適切に対応できる環境作りが、企業に求められています。パワハラは日常的に行われる性質を持つので、長期化しないように配慮が必要です。もちろん、相談者のプライバシーと秘密保持も求められます。

【社内におけるパワハラ相談の整備例】

1.相談窓口で一次対応

2.パワハラの事実関係を確認

3.加害者と相談者への措置を検討

4.両者へのフォロー

5.再発防止の策定

相談窓口を設置するにあたり、対応マニュアルの作成が必要です。相談窓口の常設が難しい場合は、外部機関に委託する方法もあります。

4.3 労働者同士のコミュニケーションを円滑にする

パワハラ防止には、労働者同士のコミュニケーションを円滑にする環境も必要です。パワハラが起きやすい職場の共通点は「コミュニケーションの希薄化」や「風通しの悪さ」です。厚生労働省による「職場のハラスメントに関する実態調査」令和2年度版にも、その旨が記載されています。

コミュニケーションとは、具体的には感情と情報のやり取りです。上司が一方的に伝えるだけでは意味がありません。部下の現状を把握し、明確な指示をすることによって業務の効率が良くなります。雰囲気づくりだけでなく「コミュニケーション研修」を実施することも効果的です。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

5.パワハラ防止法に違反した時の罰則とは?

パワハラ防止法に違反した場合、罰則は課せられるのでしょうか?現状、パワハラ防止法に違反した際の罰則はありませんが、将来的には罰則が設けられる見通しです。もっとも、原則として企業には従業員に適切な労働環境を提供する義務があります。

また、労働施策総合推進法によって、厚生労働大臣が必要と認める場合には国から事業者に対して「指導」「勧告」が可能です。勧告に従わない場合は、その旨を公表される可能性もあります。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend