ストレス耐性のチェック方法は?高い人の3つの特徴

企業の採用などでも注目されているストレス耐性。現代はストレス社会と言われるほど、ストレスが身近なものになっています。近年は過度なストレスを原因とする、精神疾患を訴える人も多いです。

そのため、多くの企業はストレスチェック実施し、50人以上の事業所では実施が義務化されています。今回はストレス耐性についてや、ストレス耐性が高い人の特徴を紹介します。ストレス耐性を高める方法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

1. ストレス耐性とは?

ストレス耐性とは、ストレスに耐える能力のことです。現代はストレス社会と言われており、日常生活でストレスを感じないことはほとんどないでしょう。

ストレス耐性が注目される理由は、ストレスが原因で精神疾患を訴える人が増えているからだと言われています。近年は、企業の採用試験でも候補者のストレス耐性を測るなどの項目が採用されています。

労働安全衛生法により、事業者には一年以内ごとに一回、労働者の心理的な負担を確認する義務もあるのです。(50人未満の事業場では努力義務となります。)今や、就業することにおいて、ストレスは重要なファクターとして見られていると言っても過言ではないでしょう。

2.ストレス耐性が高い人の3つの特徴

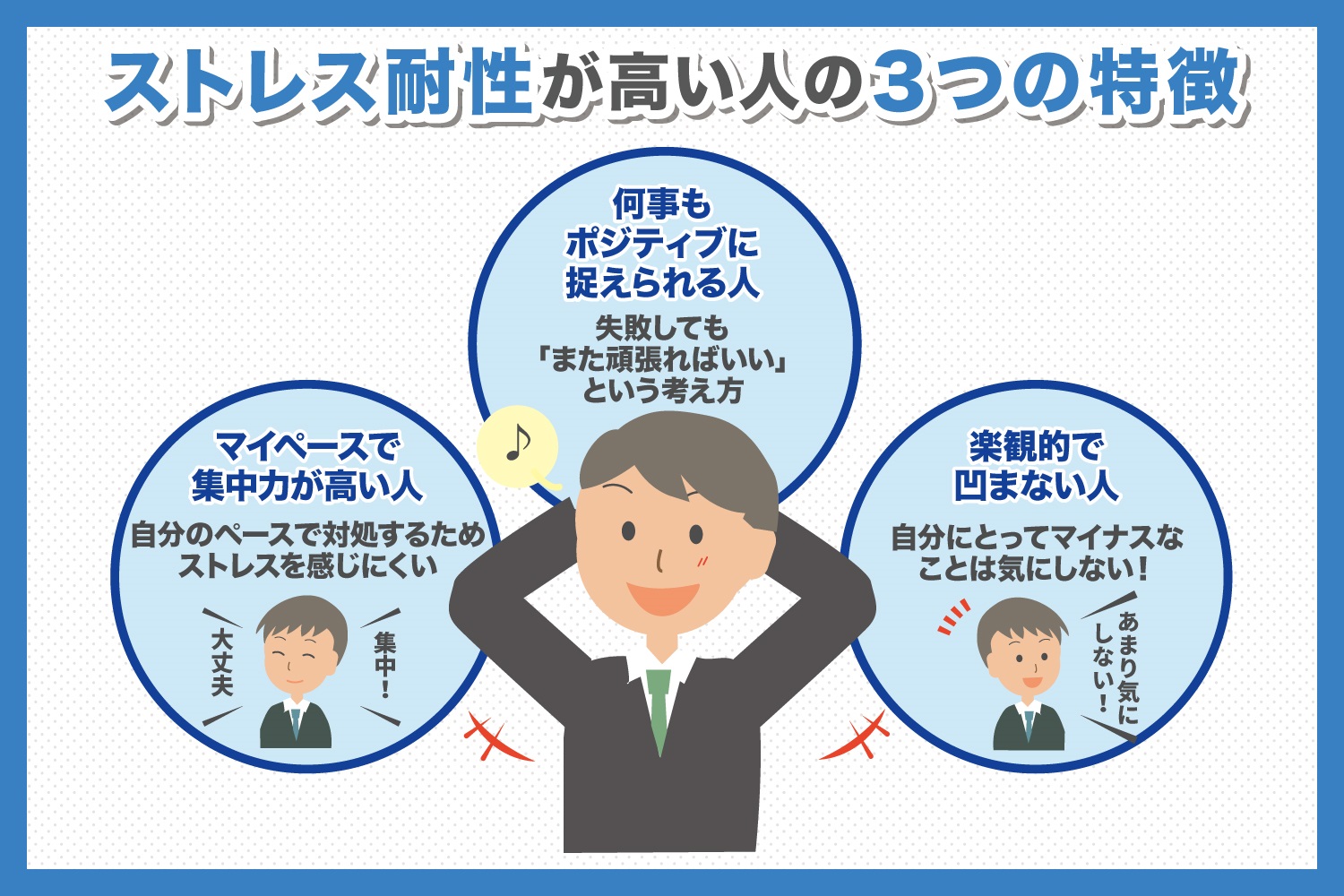

ストレス耐性は高い、低いという目安で判断されます。ストレス耐性が高い人はどんな特徴があるのでしょうか。主に以下3つの特徴があります。

・マイペースで集中力が高い人

・何事もポジティブに捉えられる人

・楽観的で凹まない人

以下では、それぞれ詳しく解説します。

2.1 マイペースで集中力が高い人

マイペースで集中力が高い人はストレス耐性が高いです。イレギュラーな事態が発生しても、自分のペースで対処するため、ストレスを感じにくいからです。こういったタイプの人は、他人と自分を切り離して考える傾向が強く、全ての物事に過剰に反応しない傾向があります。

感情に左右されにくいことも理由の一つと言えるでしょう。人に合わせすぎず、ほどよい距離感を保つことはストレス耐性には重要です。その点マイペースで集中力が高い人はストレス耐性が高いと言えるでしょう。

2.2 何事もポジティブに捉えられる人

何事もポジティブに捉えられる人も、ストレス耐性が高いです。もし何か失敗しても「また頑張ればいい」という考え方をすることで、失敗を引きずることをしません。

また何を言われても、スルーできるのでくよくよしないのが特徴です。ストレスに対する許容量も大きく、精神的に参ってしまうことも少ないです。激しい変化への対応や逆境に強いという点も、ストレス耐性があると言えます。

なんでもポジティブに切り替えることができるため、さまざまな場面に対しても、前向きに捉えられる特徴もあります。

2.3 楽観的で凹まない人

楽観的で凹まない人も、ストレス耐性が高いと言われています。自分にとってマイナスなことは気にしないからです。また仕事とプライベートの切り替えがはっきりしている傾向もあります。どんな状況でも精神的な負担を感じにくく、落ち着いて行動できるのも特徴の一つです。

何があっても「何とかなる」と考える傾向が強く、落ち込んだり悲しんだり、マイナスの感情に苛まれることもあまりありません。完璧主義な人とは真逆のタイプと言えるでしょう。

3.ストレス耐性を高める方法

ストレス耐性を高める方法として、自分のストレス要因(ストレッサー)が何かを確かめることが重要です。ストレッサーには以下のようなものがあります。

・騒音などの物理的ストレッサー

・公害物質や薬物などの科学的ストレッサー

・病気などの生物的ストレッサー

・怒りや不安などの心理的ストレッサー

また、自分の性格やストレスへの対応もストレス耐性を高める上で重要です。考え方によってもストレッサーの感じ方が変わるのも事実です。

まずは自分のストレッサーは何かを理解するだけでも、ストレス耐性は高くなります。なぜなら、自分のストレッサーを理解し分析や対処をすることで、それをストレスと感じなくなるためです。小さい目標を達成させるなど、成功体験を積むことでもストレス耐性を高くすることが可能です。

組合員・従業員の健康データを一括管理「KENPOS」

組合員・従業員の健康情報管理、目標設定、行動記録のPDCAサイクルをまとめて行い、健康維持・増進を支援するWeb・アプリサービスです。

4.ストレス耐性のチェック方法

自分の今のストレス耐性がどのくらいか、分からない人も多いのではないでしょうか。ストレス耐性をチェックできるツールはいくつかあり、多くは企業の適性検査などに使われています。例を挙げると以下のようなものがあります。

・DIST:ダイヤモンド社が提供

・3Eテスト:エン・ジャパンが提供

上記は全て有料のチェックツールですが、産業医のとの連携などサポートも充実しているので、おすすめです。DISTにおいては、自社採点方式やコンピュータ診断方式など様々な診断方法があります。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend