「スゴい!」と言われる、採用活動に役立つ福利厚生|就活生視点のいい会社と入社後のサポートとは

就活生が就職先を選ぶ際に重要な項目となるのが福利厚生です。 実際に株式会社マイナビが行った「マイナビ2023年卒大学生活動実態調査」内の「企業を選択するポイント」では、「安定している会社」を選択する就活生が43.9%となっています。同調査内の「企業に対して安定性を感じるポイント」という項目では、「福利厚生が充実している」が2位に入っています。

つまり、福利厚生が充実している企業は、会社が安定していると考える就活生が多いと考えられます。

実際、福利厚生が充実している企業はワークライフバランスが整いやすく働きやすい環境になっていると言えるでしょう。この記事では就活生が注目している福利厚生と福利厚生が手厚い会社のランキング、ユニークな福利厚生導入実例を紹介していきます。

目次

1. 就活生はなぜ福利厚生に注目する?

旧来は賃金や成長が第一の選択肢に挙がっていた企業選びですが、昨今 その動向が変化しているようです。どのような事実があり、価値観が変わっていっているのでしょうか。

1-1 福利厚生を重要視する就活生増加の事実

近年、就職活動をしている学生の中で企業を選定する際に重要視しているポイントとして上げられているのが「福利厚生」になります。

福利厚生とは、企業が社員に対して賃金(給与)と別に支給をすることで、社員のモチベーションを上げてもらう目的の一つとして、現在は多くの企業が導入しています。

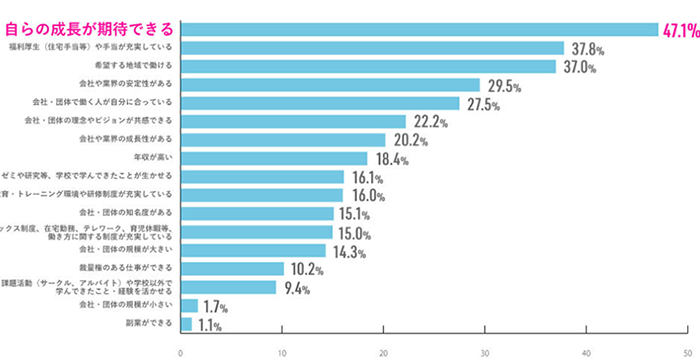

2019年のリクルートによる、就活生へのアンケート調査では、「就職先を確定する際に決め手となった項目」は「自らの成長が期待できる」が47.1%で1番ですが、その次に「福利厚生や手当が充実している」が37.8%となっており、ここ最近では就活性にとっては企業選択の一つとして高くなってきているのが分かります。

引用:株式会社リクルート 就活生、入社予定企業の決め手は?「年収」や「企業規模」よりも「自らの成長期待」がTOP 男女別、業種別でも差が出る結果に

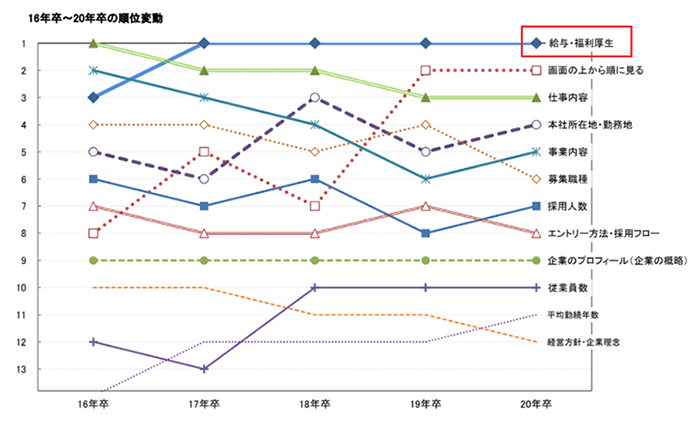

1-2 就活サイトで見ている項目のトップ

転職サイトマイナビが実際に調査をおこなったところ、就職サイトの情報で見られているのも、数年前までは「仕事のやりがい」「事業内容」が多い傾向にありましたが、2017年以降は「給与」「福利厚生」が上がってきています。またコロナ禍の中、企業側もさまざまな取り組みを試行錯誤しながらおこなっていますが、ワークライフバランスを重要視する就活生が増えていると考えられます。

今後はこれまで以上に、働き方改革がおこなわれ「福利厚生」を重要視する新入社員も増えてくることでしょう。

1-3 重要視する目的は?

就活生が福利厚生を重要視する目的は、「金銭的な不安」「福利厚生が充実している会社ほどいい会社」であるといったことが考えられます。それでは、なぜそのような考えとなるのか解説していきます。

重要視するポイント① 金銭的な不安

「これから就職をして会社に入れるけどやっていけるのかな」 「初めて一人暮らしをするため、どんな生活を送ればいいのかわからない」 など、考えている就活生は少なからずいます。生活において「お金」についてはどこにいってもついて回ることになります。そんなときに、福利厚生が充実していることはひとつの安心材料となります。 自社の福利厚生を利用することで、少しでも生活を楽にし、充実した生活を送れるような準備ができることが伝えられれば、就活生の中で行きたい企業としての候補に上がる可能性は非常に高くなるでしょう。

重要視するポイント②「福利厚生が充実している会社ほどいい会社」

福利厚生が充実していると考えたとき、思い浮かぶイメージを「いい会社だな」「ブラック企業ではないな」「いい先輩がいそう」などプラスの面でとらえる就活生は多くいます。 福利厚生は給与以外でどれだけ社員に対して還元することができているのかということになります。福利厚生が充実しているということは、社員を第一に考えてくれる企業であるということです。そうすればおのずと、就活生も集まり、いい会社だなと判断する方も多くなります。 また、初めて働く場所でもあるため少しでも安心して入社をしたいと強く思う就活生は多くなってきているのが現状です。そういった、不安を解消させるための一つとして福利厚生の重要度が上がってきているのではないでしょうか。

2. 就活生が注目している福利厚生

法定福利厚生は日本のどの企業でも受けることができるので、就活生が見ているのは、法定外福利厚生です。

冒頭でも提示した、株式会社マイナビが実施した「2023年卒 就職活動における価値観に関するアンケート」内の、「あなたが就活を通じて企業の福利厚生・各種制度において重視したものは何ですか」といった項目の結果が以下の通りです。

| 順位 | 福利厚生・各種制度 | 割合(%) |

| 1位 | 土日祝以外の休暇制度 | 23.1 |

| 2位 | 育休・産休制度などの子育て支援制度 | 17.1 |

| 3位 | 住宅手当 | 15.9 |

| 4位 | 資格取得補助などの自己啓発補助 | 14.5 |

| 5位 | 社員寮や社宅制度 | 9.2 |

| 6位 | リモートワーク制度 | 6.0 |

| 7位 | 退職金制度 | 5.3 |

これらの福利厚生がどのような内容なのか見ていきましょう。

2-1 土日祝日以外の休暇制度

休暇制度は企業によって大きく異なります。休暇制度の中でも今回は、特別休暇制度について見ていきましょう。

特別休暇は法律で定められている法定休暇とは別に企業が独自に定めている休暇のことです。

休暇期間中に給与が発生するかどうかは企業によって異なります。特別休暇として定められている休暇として以下のようなものが挙げられます。

| 種類 | 内容 |

| バースデー休暇 | 誕生日に利用できる休暇 |

| ボランティア休暇 | 社会貢献活動を行う際に利用できる休暇 |

| リフレッシュ休暇 | 5年、10年など節目の年に利用できる休暇 |

| 夏季休暇 | お盆など夏に利用できる休暇 |

| 教育訓練休暇 | スキルアップするために利用できる休暇 |

2-2 育休・産休などの子育て支援制度

子育て支援は、育児にかかる費用の一部を補助し、育児休暇を取得することができる福利厚生制度です。企業によって支援方法はさまざまでベビーシッターや家事代行サービスの割引制度、保育園料の補助などを行っている企業もあります。女性(母親)の取得が多かった子育て支援制度ですが、昨今では男性(父親)の取得を認めたり、奨励したりする企業が増えているようです。これらの支援制度は将来的に子どもを持つことを考えている就活生にとって、長期的に企業で働くために重要な福利厚生となっています。

2-3 住宅手当

住宅支援は企業が従業員のために住宅費用の一部を手当として支援する福利厚生のことです。

支援の対象としては家賃や住宅ローンなどが挙げられます。就活生が入社を機に実家を離れて生活を行う際に住宅費用は大きな出費となるので、備わっていると嬉しい福利厚生と言えます。

2-4 資格取得補助などの自己啓発費用

自己啓発費用補助とは、社員の自主的なスキル向上や知識習得を金銭的に支援する福利厚生制度です。

この補助は主に資格取得のための書籍や教材、セミナーの受講に対して提供されることが一般的ですが、近年では、資格取得に伴う受験料を企業が負担するケースも増加しているようです。

2-5 社員寮や社宅制度

住宅手当と同様に、住居に関する福利厚生制度です。社員寮とは企業が社員向けに提供している住宅施設であり、企業が所有する物件や、借り上げで用意された物件が一般的です。社宅制度は住宅手当とは違い、従業員が住環境を選択できないことも多いです。しかし、近年では「借り上げ社宅」といった従業員が住む場所を選択することが可能な社宅制度もあります。この「借り上げ社宅」は、住宅手当を使って住居するよりも比較的安価に住居することができる点が就活生に喜ばれるポイントです。企業側も節税対策に繋がるため、押さえておくべき制度とも言えます。

2-6 リモートワーク制度

リモートワークとは、会社の事業所とは違った場所で働く勤務形態を指します。

2020年ごろの新型コロナウイルス感染症流行時に、リモートワーク制度が確立された企業が多いことは記憶に新しいですが、流行が終息した今でも、ワークライフバランスの両立や、業務の効率化を図るために、制度が完備されている企業も少なくありません。

ワークライフバランスを重視している就活生にとっては、働きやすい環境を確立することができる点が魅力的に映っていると考えられます。

あわせて読みたい

2-7 退職金制度

退職金制度は主に4つの種類があります。

退職一時金制度

退職一時金とは、退職時に退職金を一括ですべて受け取ることができる制度です。退職一時金の金額は、おおよそ従業員の勤続年数や最終給与や定年までの金属可能年数などに基づき計算されます。

確定給付企業年金制度

企業と従業員が将来受け取ることができる年金給付額を取り決めたうえで、取り決めた年金給付額に必要な掛金を拠出する制度です。

掛金の運用は年金運用機関が行い、あらかじめ取り決めていた運用成果が実際に支払われる給付金に不足した場合は、会社が補填を行います。

あらかじめ、給付額が確定しているため、将来設計が立てやすい点がメリットです。

企業型確定拠出年金制度(DC)

企業が毎月一定の掛金を積み立て、その掛金を従業員自身が運用する年金制度です。

DCは他の退職金とは違い、定年後にいくら受け取ることができるかは人によって全く異なっている点に注意が必要です。DCはいわゆる資産運用であるため、中~長期的な目線で見ることが必要です。

中小企業退職金共済

中小企業基盤整備機構が主催している、退職金積立や支払いをサポートする制度です。加入者は、月額5,000円~30,000円までの16種類の掛金額から選択し、納付します。退職する際に、納付した掛金から算出する「基本退職金」と、運用にて利回りが予定よりも上がった場合に「付加退職金」を受け取ることができるといった流れです。

充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

3. 手を付けやすい福利厚生とは

前章では、就職活動中の学生が就職先を検討する際、どのような福利厚生に注目しているのかを確認しました。ただ、企業側としては、就活生の要望を全部取り入れた福利厚生を準備することは容易ではありません。企業としても、自社の理念やカラーに即したものから導入するのが理想的ですが、一般的に、どのような福利厚生の導入が着手しやすいのかを解説します。

3-1 福利厚生アウトソーシングサービスの導入

福利厚生を充実したいと考えた時、先ず担当者は従業員アンケートを取ることが多いのではないでしょうか。ただその結果、要望がバラバラでまとめきれなかったり、コストのかかる要望が多かったりで、結局導入するのに時間を要したわりには、従業員からはあまり好評ではなかったということもあり得ます。

そのような時、福利厚生代行業者の「福利厚生パッケージサービス」を導入するのも一つの施策です。特別なカスタマイズをしなければ、およそ1か月程度の準備期間で全てのメニューが揃った「パッケージサービス」を導入することが可能となります。

先ずは一般的な「福利厚生パッケージサービス」導入をして、自社での利用状況を把握し、利用率が高いメニューや、会社として必要と考えるメニューなどに、後から補助金を付けるなどの会社として重点化した特別施策を設定することをお勧めします。そうすることで、従業員の満足度もあがり、一部のコアなファンの口コミも相乗効果となり、従業員の満足度は向上していくでしょう。

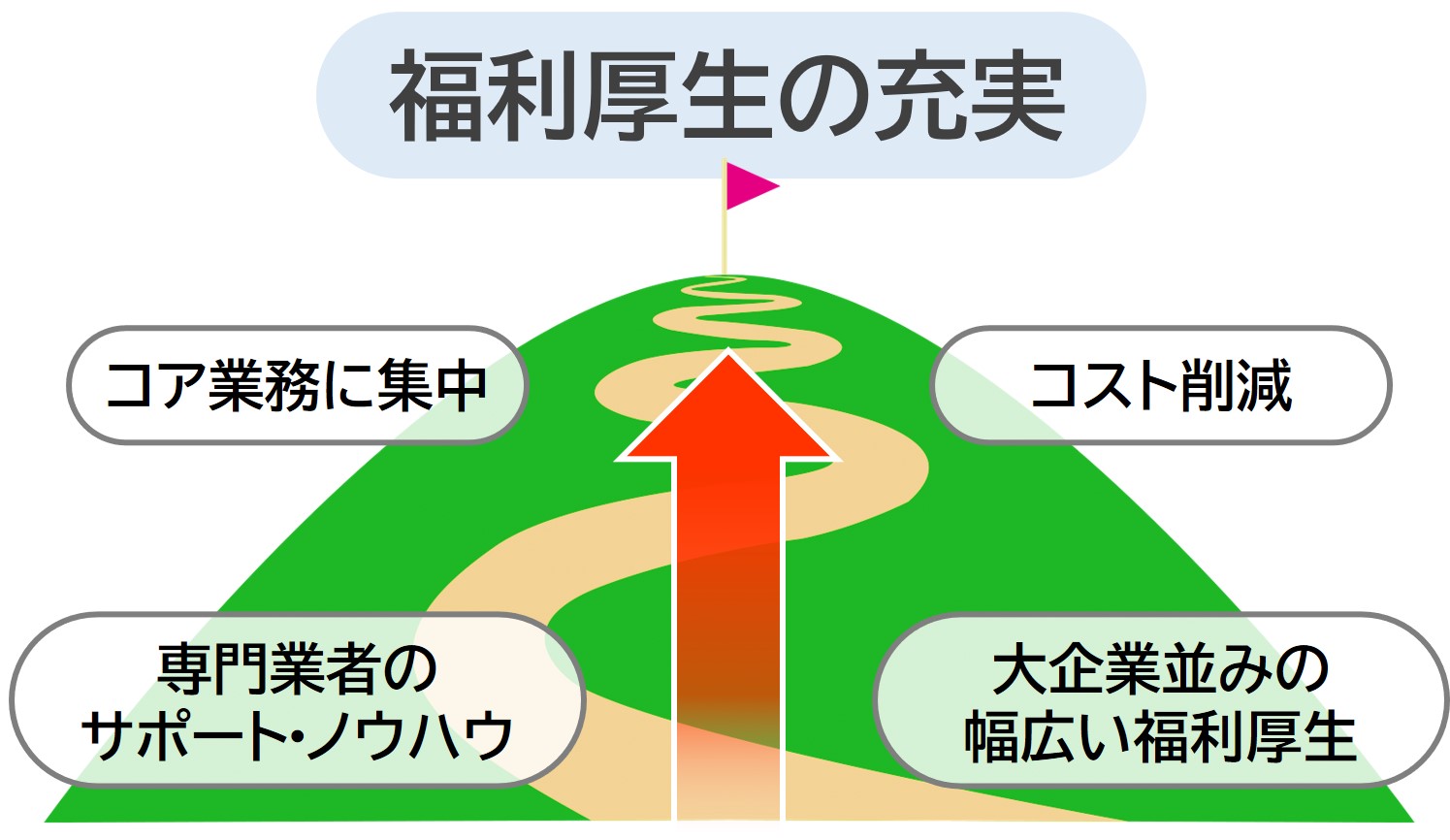

アウトソーシングサービスのメリット

人材の確保や定着のために福利厚生の充実を図るといっても、その道のりは簡単なものではありません。右の図のように高い山に登るイメージでしょうか。遠く険しい道のりも、アウトソーシングサービスをうまく活用することで、効率的かつ、多くのメリットを生み出し、乗り越えていくことができます。

具体的には、以下のようなメリットがあります。

①専門業者のサポートやノウハウを得られる

福利厚生の充実のための課題に対して、専門業者の高いノウハウが、解決のためのサポートとなります。多くの顧客を抱えている専門業者であれば、他社の事例なども参考にしたうえで、制度の整備を行うことができます。

②大企業並みの幅広い福利厚生を実現できる

専門業者の多くは、多様なニーズに対応したメニューをパッケージ化したサービスも用意しているので、大企業並みの幅広い福利厚生を、手軽に手に入れることができます。

③コア業務に集中できる

自社で行うと手間のかかる、フィットネスクラブや保養所など、社員の求めるサービスの提携や制度運用も任せられるので、自社のコア業務に集中することができます。

④コスト削減につながる

アウトソーシングサービスには、社員1人当たり数百円程度の費用で利用できる安価なものもあり、専門業者に合わせることで、福利厚生にかかる費用の削減にもつながります。

これらのことから、アウトソーシングサービスの活用は、福利厚生の充実に向かう長い道のりを乗り越えていくための近道として有効な手段であるといえます。

パッケージサービスとカフェテリアプラン

福利厚生のアウトソーシングサービスの中でも、多様なニーズに対応できるサービスとして、パッケージサービスがあります。さまざまなメニューがパッケージ化された、「量」と「質」にこだわった福利厚生サービスのことを言います。旅行や健康増進、育児、介護、自己啓発、エンターテイメントなど、多彩なメニューが会員価格でお得にご利用いただけますので、多様なニーズにこたえることができます。最もポピュラーなもので、多くの企業が採用しています。 導入するメリットは、多くの利用者がいるため、そのスケールメリットを生かし、幅広い世代のニーズに対応した豊富なメニューが利用できるという点やサービス導入に手間がかからず、短期間に低価格で導入が可能という点、メニューの提携や設定を専門業者が行うため、業務が大幅に削減できるという点です。 一方で、全利用者が共通のパッケージサービスを利用するので、独自のメニュー設定などに制限があり、企業の独自性が出しづらいというデメリットがあります。

一方、先程のパッケージサービスとは異なり、企業独自でメニューを選択・設定して、企業ごとに従業員の皆様のライフプランや様々なニーズにはあわせた福利厚生を設定できる「カフェテリアプラン」があります。企業独自の理念や制度を生かした福利厚生を行いたい企業に向いています。 導入のメリットとしては、一般的に全社員一律のポイントを付与するため、個人による受益格差がなく、公平性が保たれるという点や、メニューの設定や変更が可能で、人材や社員のニーズに合わせた柔軟な対応が可能という点、ニーズに合わせたメニュー設定を行うことで、多くの社員が積極的に利用をし、満足度が高くなるという点です。 その一方で、デメリットとして1人当たり数万円のポイント付与を行って運用するケースが多く、会社として福利厚生費用として、付与ポイントの原資をあらかじめ準備し、管理していく必要がある点です。また、企業内の他の制度と連動するメニュー設定も可能なので、サービス導入時に調整などの手間が必要となる場合があります。

どちらのサービスも、専門業者に問い合わせれば、導入事例などを聞くことができ、サービス選定の参考になります。 アウトソーシングサービスをうまく活用することで、福利厚生の充実を図り、より小さな労力と費用で企業の目的や従業員の満足度を上げることが可能です。充実した福利厚生は、アウトソーシングサービスの賢い活用で実現可能なのです。

あわせて読みたい

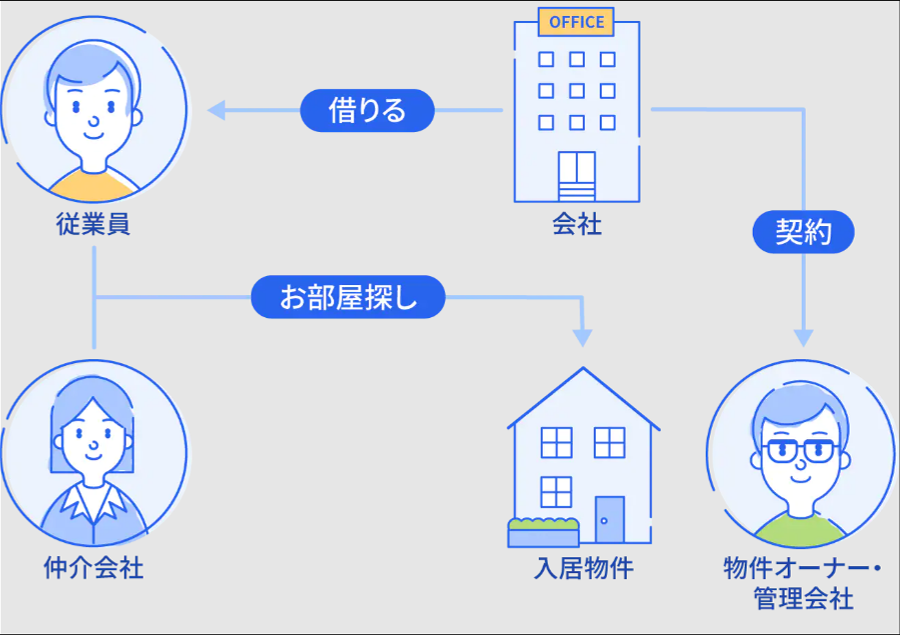

3-2 社宅制度・家賃補助の導入

地方から都市部に出て就職する新入社員にとって、生活に欠かせない住居の家賃は大きな出費となります。就活生が就職先を決めるうえで重要視していることの第一として、社宅や家賃補助などの福利厚生が整っている企業を検討することは、「マイナビ学生就職モニター調査」の結果でも表れています。

ほかの福利厚生を導入するよりも、社宅の運営費用や家賃補助は、はるかに多くのコストがかかりますが、優秀な人材の採用と、離職防止のために、企業としても検討する価値があるのではないでしょうか。

近年企業において自社で不動産を所有し運営管理をする社宅ではなく、従業員が自ら探してきた賃貸物件を会社が借り、そこに従業員が住む「借上げ社宅制度」という、新しい仕組みも登場しました。さらに、社宅制度の導入・運用における業務をオンライン化する事で、企業担当者の手間を大幅に削減し、負荷を抑えながら、会社の福利厚生制度を充実させることも可能となっています。

3-3 食事補助の導入

多彩なメニューが揃った綺麗で魅力的な社員食堂も、従業員にとってはうれしい福利厚生の一つです。社員のコミュニケーションスペースとしても活用されています。ただ、従業員の要望とはうらはらに、社員食堂の運営が厳しくなるなどの理由で、既存の社員食堂を廃止する企業も増えてきています。ここ直近ではコロナ禍の影響でテレワークも増加したため、社員食堂の減少は加速の一途をたどっているともいえます。

こうした社員食堂の代替として、人気が出てきたのが食事代の一部を補助する「チケットレストラン」です。チケットレストランとは、会社の近くの飲食店や大手飲食チェーン店、またコンビニなどで毎日利用できる、福利厚生の食事補助サービスです。

地方の工場には社員食堂があって福利厚生を享受できているのに、都心の本社は外食代が高いのに、何の補助も出ない、という不満も解消されます。チケットレストランは全国で平等に利用できるため、年齢や地域による格差が減少されます。企業としても手軽に導入できるところが魅力的といるでしょう。

※チケットレストランの詳細はこちらをご確認ください。

3-4 就業時間の短縮

一日8時間という固定観念から抜け出し、就業時間の変更や短縮を実践している企業が存在します。

たとえば、通販サイトZOZOTOWNを運営する株式会社ZOZOでは、2012年5月から労働時間を6時間にしました。就業時間は午前9時から午後3時までです。労働時間を6時間にしているのは、他にも意味があります。6時間であれば法律的に休憩時間を取る必要がありません。

昼休みはありませんが、労働時間の中で軽食を取るのは許されています。これにより、限られた時間内で効率よく仕事を行えます。ZOZOは特異な例ではありますが、就業時間が7時間から7時間半の会社も昨今では珍しくありません。 中には、在宅勤務を認めている会社もあります。就業時間の短縮とは言えませんが、居住地の縛りがなく仕事ができます。十分モチベーションのアップにつながるでしょう。

3-5 休暇取得に手当金

労働基準法の改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。さらに、昨今見られるのは、休暇取得に対して手当金や奨励金が支払われるケースです。

事例として、オリックス株式会社があります。「リフレッシュ休暇取得奨励金制度」と呼ばれるこの制度は、年次有給休暇を5営業日続けて取得した際に奨励金が得られます。年に一回取得でき、リフレッシュを目的としたレジャー関連費用を会社が負担してくれるのです。 有給休暇と言えば、仕事に穴を空けてしまうなど、労働者の権利ながら積極的に取得したいと思う人は多くなかったかもしれません。しかし、有給休暇を取得した社員に手当を与えることにより、そのようなネガティブなイメージの払しょくにつながるでしょう。

3-6 社員同士のふれあい

かつては、社員同士のコミュニケーションを図るための行事が積極的に催されていました。社員旅行や運動会などです。飲み会も頻繁に行われていましたが、景気悪化や個人の価値観の変化により、昨今はその機会が減っているのではないでしょうか。

しかし、昨今社内のコミュニケーションを図るために、福利厚生として社員同士の触れ合いを推奨する気運が高まっています。飲み会、スポーツやボードゲームの大会、レクリエーションでの外出に伴う費用補助です。背景には、コロナ禍や働き方改革による在宅勤務が進み、最低限の触れ合いすら無くなった状況があるからでしょう。

運動不足の解消や友好なコミュニケーションはヘルスケアの面でも有用です。ただし、問題点も存在します。活動は勤務の時間外に行う場合があり、時間外の残業感覚になる可能性があります。そのため、社員の考え方を変えていく工夫が必要でしょう。

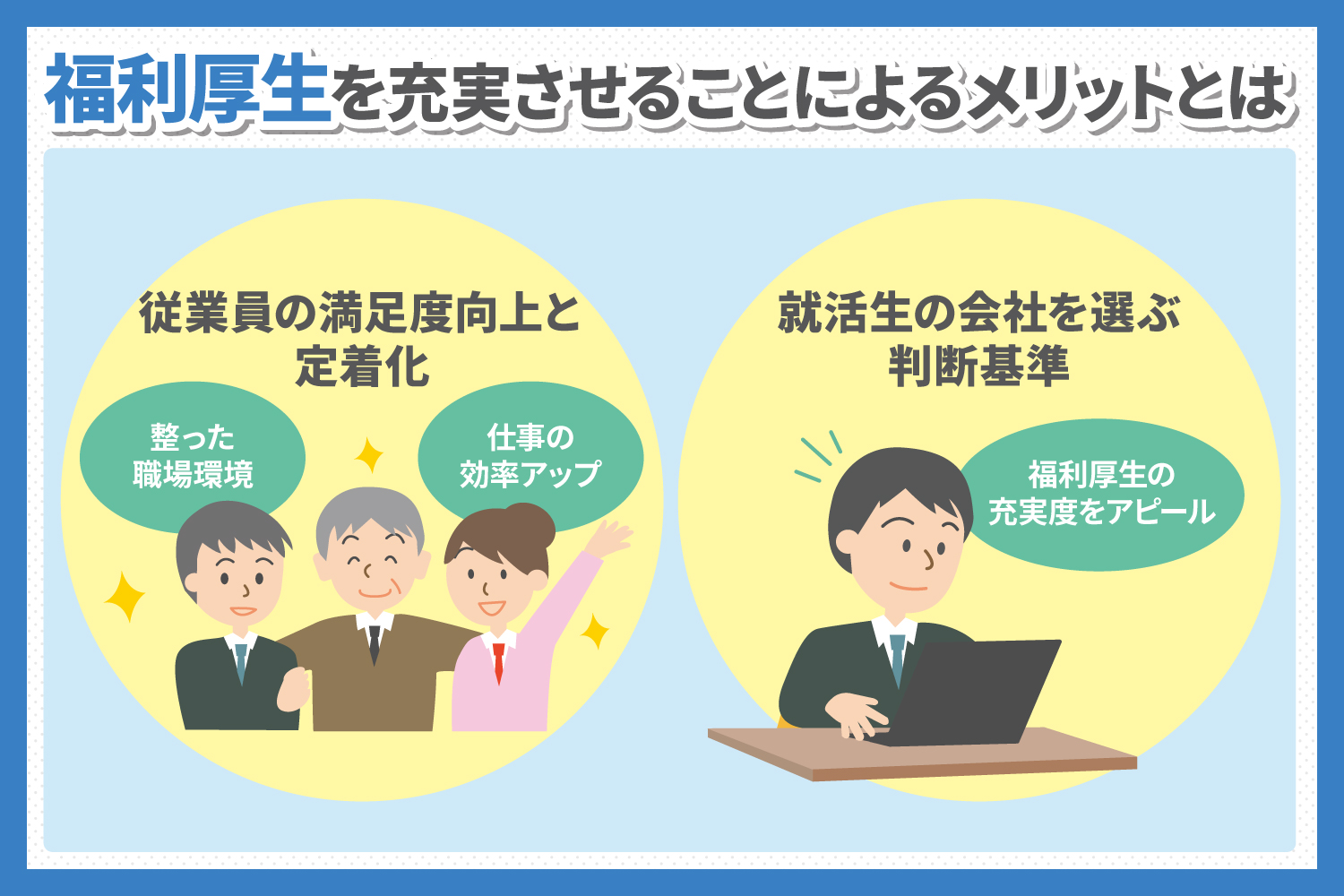

4. 福利厚生を充実させることによるメリットとは?

ここまで、具体的に福利厚生とはどのようなものなのか見てきましたが、これらの福利厚生を導入したり、既存の福利厚生を充実させたりすることにより、どのようなメリットがあるのでしょうか。

企業の担当者の立場としても、どこまで従業員の声を聞き入れ、充実させればいいのか、それがどのような効果をもたらすのか、などと迷われている方もいらっしゃると思います。本章では、福利厚生を充実させることによるメリットを解説しますので、参考にしていただければ幸いです。

4-1 従業員の満足度向上と定着化

福利厚生の内容が、従業員の要望と合致し、皆が喜んでくれる内容であれば、従業員の満足度も上がります。福利厚生が充実している会社ほど、ライフ・ワーク・バランスのとれた働きやすい職場環境も整っている傾向が強く、そこで働く従業員は、仕事に対するモチベーションも高くなり、さらには仕事の効率もアップし、パフォーマンスも最大限に発揮してくれます。

そのような福利厚生が充実した会社で勤務することは、従業員のみならず、その家族もみなウェルビーイングな状態となり、生き生きと安心して働けることとなります。それは、会社に対する愛着心や、ずっとこの会社で働き続けたいというエンゲージメントにもつながり、結果として人材の定着化が可能となります。

近年、少子化により人手不足が深刻化しています。せっかく採用した社内の優秀な人材を、いかに長く働いてもらうかについても、真剣に考えていかなければなりません。充実した福利厚生の導入は、従業員の仕事に対するモチベーションをあげ、長く働いてもらうための有効な手段にもなります。

4-2 就活生の会社を選ぶ判断基準

近年、就職活動中の学生が就職先の会社を選ぶ基準として、福利厚生の充実度を意識していることも大きなポイントです。福利厚生がどれだけ整っているかという基準で、その会社での働きやすさを計っているのです。

よって、企業側としても福利厚生を充実させ、それを大きくアピールすることで、就職希望者は多く集まり、優秀な人材を集めやすくなります。給与だけを高額に提示しても、社内制度や福利厚生をアピールしないと、何か裏があるのではなどと勘繰られてしまう可能性もあります。

先ずは企業のホームページや新入社員募集ページなどで、自社の福利厚生の充実度をアピールし、さらに、入社後の従業員の生の声を掲載していくのも良いでしょう。従業員の自社に対する満足度というものは、必然と口コミなどで世の中に伝わり、企業イメージとして広がるものと意識し、日ごろから、従業員が何を欲しているのかアンテナを立てていくことも重要です。そうすることで、企業価値も高まり、対外的なブランディングにも寄与することとなります。

専門家による関連記事【ダウンロード用資料】

『就活生に選ばれる企業としての魅力とは』

『福利厚生を重視する就活生の現実』

専門家が執筆したこれらの記事もたくさんの方に読まれています。ぜひダウンロードください。

5. 福利厚生は導入できるが充実させることにハードルが?

前章では、福利厚生を充実させることが、とても重要であるということをご理解いただけましたでしょうか。しかしながら、公平に全従業員のニーズに合わせるためとの理由で、全ての福利厚生を充実しようと思っても、きっと大きなハードルが見えてくるでしょう。本章では、福利厚生を充実させる際、どのようなハードルが待ち受けているのかを解説します。5-1 企業側のコスト増

福利厚生の導入や更なる充実には、必然的に費用が発生します。予算的に余裕のない企業では、福利厚生を導入することは、困難なことが多々あるでしょう。ただ、福利厚生を導入しないことで、優秀な人材を採用できない可能性もあるかもしれません。将来に対する投資という意味も込めて、若干コストがかかったとしても、会社のアピールとなるような福利厚生に絞りこんでいくつか導入してみるのも、企業としての戦略になるかもしれません。

また、従業員要望の多い福利厚生ほど、高コストになる場合もあるかもしれません。企業として導入したい福利厚生の優先順位をつけ、その順位のトップが、最も費用がかかる福利厚生だったとしても、現在運用している他の福利厚生の廃止や見直しをすることで、導入が可能になり、従業員満足度も上がり、企業価値も上がるかもしれません。

5-2 公平な福利厚生メニューの選定

若いファミリー層である従業員の一部が、旅行などのレジャー関連の福利厚生を手厚くしてほしいという要望があったり、独身層の従業員にとっては、書籍や自己開発の福利厚生を充実してほしいという要望があったりと、福利厚生のニーズは年代や性別、家族構成などによって千差万別です。

また、両親の介護に追われながら働く従業員や、シングルマザーで育児と仕事を両立して頑張っている従業員が、少ないという理由で、介護や育児の福利厚生を重点化しないのも本末転倒といえます。

福利厚生とは公平で、多くの従業員の満足度を高めるものですが、年代やライフスタイル、趣味嗜好などは全員が異なるもので、一人ひとりが多様なライフステージを過ごしているため、従業員の多様性に考慮した福利厚生制度が求められる時代になってきました。

その多様性に対応するため、福利厚生の新しい形として、「カフェテリアプラン」という福利厚生制度が多くの企業で採用されるようになってきました。カフェテリアプランとは、全従業員に公平に同じ金額(たとえば5万円分)のポイントを与えて、会社が設定する育児、介護、自己啓発やレジャーなどのメニューの中から、好きなメニューを利用でき、その際に5万円以内でポイントを利用できるという仕組みです。

子供が幼児の場合は、紙おむつや育児用品にカフェテリアポイントを利用することも可能ですし、子供が小学生になれば、学習塾やキャンプなどレジャーで遊んだ費用もカフェテリアポイントで利用ができる仕組みです。また、カフェテリアプランの設定により、財形の積み立て費用やDCの月々の運用費用もカフェテリアポイントで補うことも可能となります。

よって、カフェテリアプランとは企業の方針によりメニューを設定することが可能なため、その時の従業員の置かれている状況を鑑みながら、会社からのメッセージも含めて、公平に利用可能なメニューを設定することが可能となります。

あわせて読みたい

6. 入社してからが重要な「モチベーション」

「うちの会社の新入社員も長続きしない」

「どうすれば長い間働いてくれるの?」

このような悩みをもつ企業は多いでしょう。新入社員がよく3年で退職してしまうと報道などで耳にする人もいるかもしれません。

新入社員が会社を辞めずに継続して働くためには、モチベーションの維持が重要です。社員のモチベーションを維持することができれば、在職期間が長くなり、結果的に会社のイメージも上がって入社を希望する人も増えるでしょう。

6-1 モチベーションを維持する重要性

業績が良く、社員が長い期間在職する会社では、得てして社員の高いモチベーションが維持されています。逆にモチベーション維持を軽視している企業では、社員の在職期間は短く、新入社員の離職率も高い傾向にあります。

しかし、人材の流動が激しい昨今において、優秀な人材を長く留めておくのは簡単ではありません。社員のモチベーションを維持するために必要なのは、モチベーション管理と福利厚生です。そのため、モチベーション自体の管理はもとより、福利厚生を改善して社員のモチベーションをアップさせるのは、企業にとって至上命題と言えるでしょう。

6-2 新入社員がモチベーションを維持できない理由

新入社員が会社に居続ける上で、モチベーションを維持できない原因のTOP3は次の通りです。

- 労働時間や休暇の条件が悪い

- 人間関係がうまくいかない

- 与えられた仕事(配属先)が合っていない

労働時間や休暇の条件が悪い

新入社員がモチベーションを上げられない原因の1つ目は、想定していた労働環境と現実とのギャップです。求職者が会社を選ぶ際に、労働時間や休日を含む長期休暇、残業時間は必ずチェックするポイントです。

入社前と入社後のギャップの具体例として、以下が挙げられます。

- 夏季休暇を取るつもりが、会社の繁忙期で帰省できない

- 土曜日は休みだと思っていたところ、月数回は出勤する必要があった

- 平均の残業時間が月20時間と記載があったが、実際は40時間以上、または家に仕事を持ち帰る必要がある

これらのような状況になる主な理由は、会社が募集条件を良く見せようとしたからでしょう。しかし、結果的には会社のイメージを損なうことになります。

人間関係がうまくいかない

続いて、原因の2つ目は、人間関係の問題です。こちらは退職理由の中で大きな割合を占めるほど、従業員のモチベーションに大きな影響を与えます。

新入社員が接する上司や先輩社員は、数年の年齢差の人から親くらい離れている人までさまざまです。自分が最初に接する先輩は、今後長い付き合いになる可能性が高いでしょう。そこでいかに良好な人間関係を築けるかは、新入社員のモチベーションに大きく影響します。

人間関係がうまく築けなければ、新入社員は職場での居場所を失ってしまい、やがて退職という決断に至ってしまいます。

与えられた仕事(配属先)が合っていない

原因の3つ目は、自分に合っていない仕事をやらされていると感じた場合です。具体的には、新入社員が仕事を通じて成果や成長を感じられないときに、モチベーションが下がりやすくなります。

特に新入社員の頃はなかなか仕事が覚えられず、成長を実感できない人が多いでしょう。とはいえ、実際に自分自身に合っていないかどうかを確かめるにはある程度の時間が必要です。そのため「すぐに成果が出ない=合っていない」というイメージを払しょくできるような、上司側のフォローアップが重要です。

6-3 モチベーションを向上させるために企業や上司が取り組むべきこと

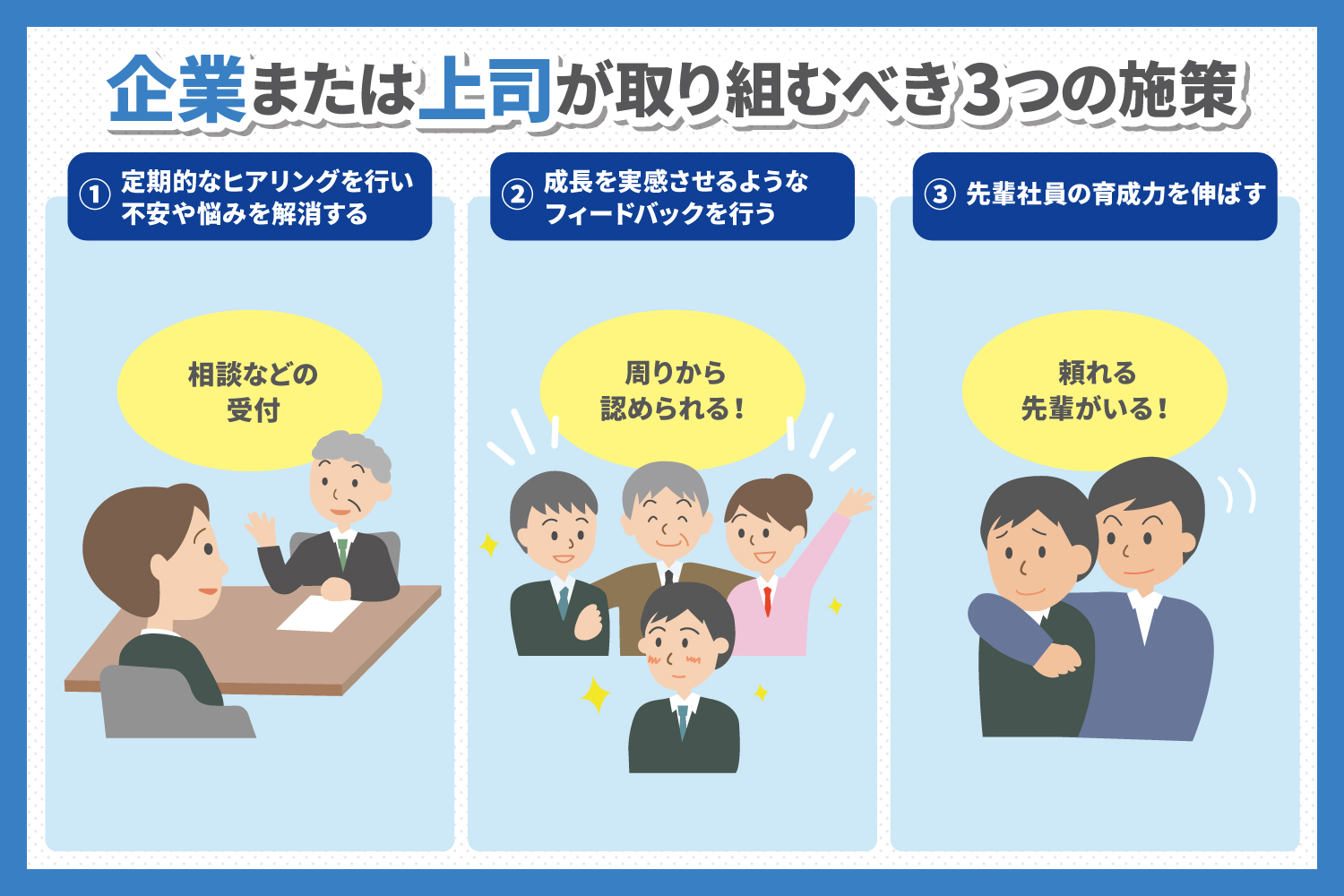

新入社員のモチベーションを向上、維持させるために企業の上司や先輩が取り組むべき施策は次のとおりです。

- 定期的なヒアリングを行い不安や悩みを解消する

- 成長を実感させるようなフィードバックを行う

- 先輩社員の育成力を伸ばす

定期的なヒアリングを行い不安や悩みを解消する

モチベーションの低下を解消するために有効なのは、人に話を聞いてもらうことです。特に新入社員は入社したばかりで、相談できる相手がいないことが考えられます。 独立行政法人 労働政策研究・研修機構が行った調査があります。調査によると、在職期間が短い社員は、相談相手として会社の上司を選択する人は少ない傾向にあることがわかりました。そのため、上司から部下に対して、積極的にヒアリングを行う心がけが大切です。

参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構『第5章 「初めての正社員勤務先」を離職した理由と相談相手』

成長を実感させるようなフィードバックを行う

新入社員に自分の成長を実感させる指導方法と、フィードバックを行うことは重要です。新入社員が自ら成長を実感できるのが理想ですが、上司が目に見える形で表現することが欠かせません。

具体的には、新入社員が成果を上げた際には同僚たちの前で賞賛しましょう。新入社員は成長を実感できるだけでなく、周囲からも認められることで職場に居心地の良さを感じます。 重要なことは、小さな成果でも認めることです。新入社員の中には、晩成型の人もいるでしょう。晩成型の人は周りよりも成長が遅いと感じることで、モチベーションが下がりやすい傾向にあります。たとえ小さな成果でも、確実に成長していることを相手に伝えることで、晩成型の社員もモチベーションを維持しやすくなります。

先輩社員の育成力を伸ばす

先輩社員の育成力を伸ばすことも重要です。新入社員が自分1人でモチベーションを維持するのは難しいため、先輩社員のフォローが必要です。具体的には、先輩社員は部下に考える機会を与えることと、期待を伝えることを意識しましょう。

部下に考えさせることは、主体性を引き出すために重要です。一方的に指示を送るだけでは、部下は指示待ち人間になってしまいます。「○○さんはどう思う?」など、部下に考えさせる機会を与えることで、自ら考える習慣や仕事に参加している当事者意識を持たせられるでしょう。

人間には、期待されていると感じると、それに応えようとする性質があります。部下に仕事を任せるときは「~が得意な○○さんだから任せたい」など、期待の言葉を添えましょう。部下は期待に応えるべく、やる気を出してくれるはずです。

これらのことは難しいことではなく、少し意識するだけで誰でもできることなので、実践しない手はないでしょう。

6-4 そのために行うべき「新入社員のマネジメント」

健康経営を進めるうえで、従業員の労務管理は欠かせない要素のひとつです。その中でも、右も左も分からないが故についつい“受け身”“指示待ち”となってしまうのが新入社員。社会人基礎力とよく呼ばれますが、休みの取り方や有給休暇、会社独自の休暇制度まで理解がなく、遠慮してしまうことから、ベテラン社員よりもかえって休めていないといった事態を招きがちです。

健康経営施策を効果的に実施することが離職率の改善につながることは明らかであり、逆説的に、離職率を低くするために何を講じられるか、を検討すること自体が健康経営施策の一環であるとも言えます。

健康経営施策は、健康診断、メンタルヘルス対策、ストレスチェックをはじめとした法律に定められたものだけでなく、懇親会や社内スポーツレクリエーションなど、会社独自のもの含め多岐にわたります。

だからこそ、最も短期的に結果が出やすく、実感しやすい施策から手を付けるのも考え方のひとつです。既存の従業員によって象られている会社も、新入社員という新たな風が入ることによって大きく変わっていく可能性があります。まず目の前の新入社員という貴重な人材を合理的に守るための施策として、ここでは新入社員の健康管理を計画的に行っていくことに焦点を当てて考えてみましょう。

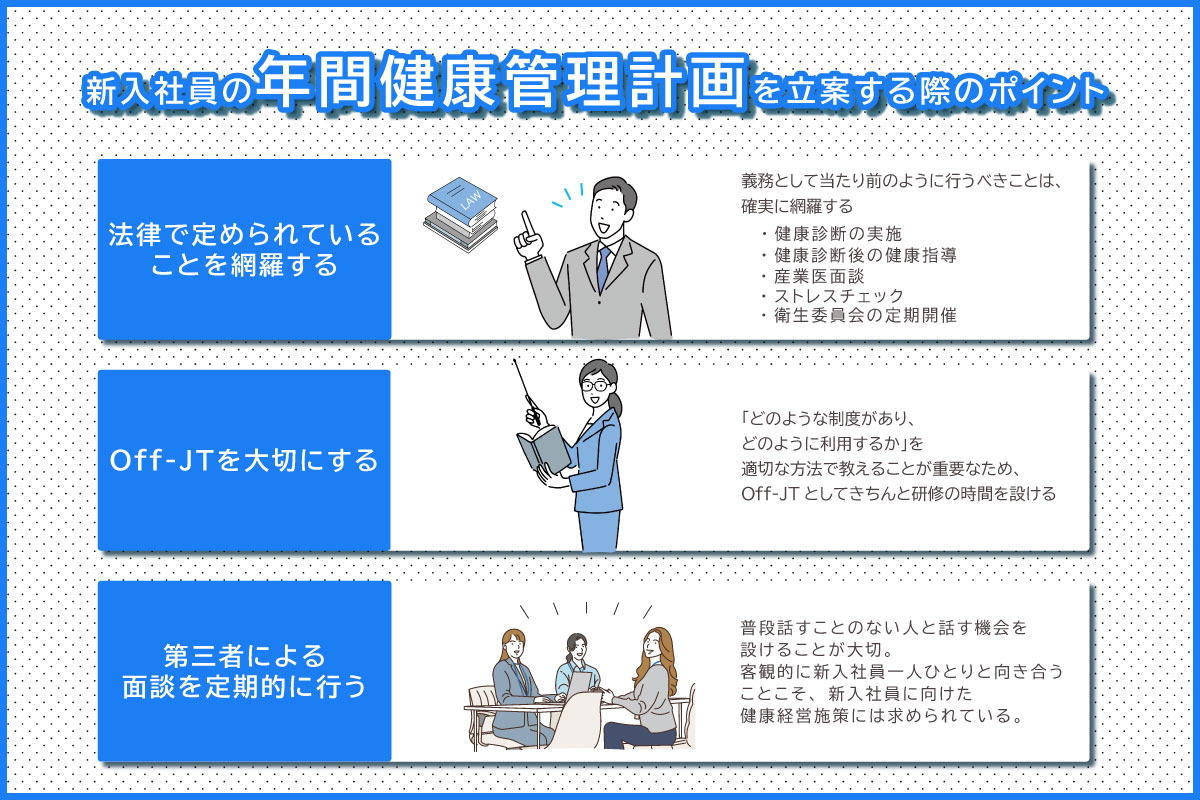

ただし注意しなければならないのは、“習うより慣れろ”のOJT思想から、“教えてもらうことを前提とする”Off-JT思想に、ここ最近の若手層の考え方がシフトしていることです。よって、休み方やそのルールを適切に理解させることをひとつの目的とし、そのうえで具体的にどうフォローしていくか、を踏まえて検討していくことが大切です。本章では、取り入れておくとより効果的であると考えられる3点をご紹介いたします。

法律で定められていることを網羅する

義務として当たり前のように行うべきことは、確実に網羅するようにしましょう。例として、以下のようなものが挙げられます。

- 健康診断の実施(定期健康診断・雇入時健康診断・特定業務従事者の健康診断 など)

- 健康診断後の健康指導および事後対応(再検診など)

- 時間外業務超過時の産業医面談

- ストレスチェック

- 衛生委員会の定期開催および議事録の共有

このようなごく当たり前に本来行われるべきものについては、確実に実施する・計画に組み入れるようにしましょう。最低限の当たり前に行うべきことを行うことが、新入社員にも、またその親族にも社内制度をPRする/企業理解を示してもらうことにつながります。

法律で定められていることを網羅する

新入社員が「法定休日」の範囲をすべて理解しているとは言い難いものです。また、仮に理解が進んでいたとしても、実際に社内規定として定められているものの利用タイミング、申請方法、場合によっては許可の取り方や必要書類など、既存の従業員が当たり前に分かっていることであっても、右も左も分からない新入社員にとっては非常にハードルが高いものです。

気軽に、簡単に健康管理につながる施策を利用できるように体制を整えることも大切ですが、本当に必要なのは「どのような制度があり、どのように利用するか」を適切な方法で教えることかもしれません。そのためにも、Off-JTとしてきちんと研修の時間を設けましょう。その他、健康管理の施策として会社独自に、および法規に則り何かを設定する場合であっても、いずれにせよ説明をきちんと行い、どうして行うのか、行うことによって何が得られるのかをきちんと理解してもらうことが非常に大切です。

第三者による面談を定期的に行う

健康管理を行ううえで、やはり心の変化は面談やヒアリングなどでないと得にくいものです。直属の上司や同じ部課の同僚との面談が既に年間計画に組み込まれているケースは多いと思いますが、大切なのは、普段話すことのない人と話す機会を設けることです。例えば、新入社員研修や採用を担当した先輩社員、ひとつ上の階層の上長、人事担当者、産業医など。新入社員同士で、抱えていることをブレスト・雑談風に自由に語らせることも、緊張を感じさせずに自然と意見や悩み、またその解決策を引き出すためには効果的です。客観的に新入社員一人ひとりと向き合うことこそ、新入社員に向けた健康経営施策には求められているのです。

6-5 福利厚生の一環・健康経営でも求められる「健康管理」

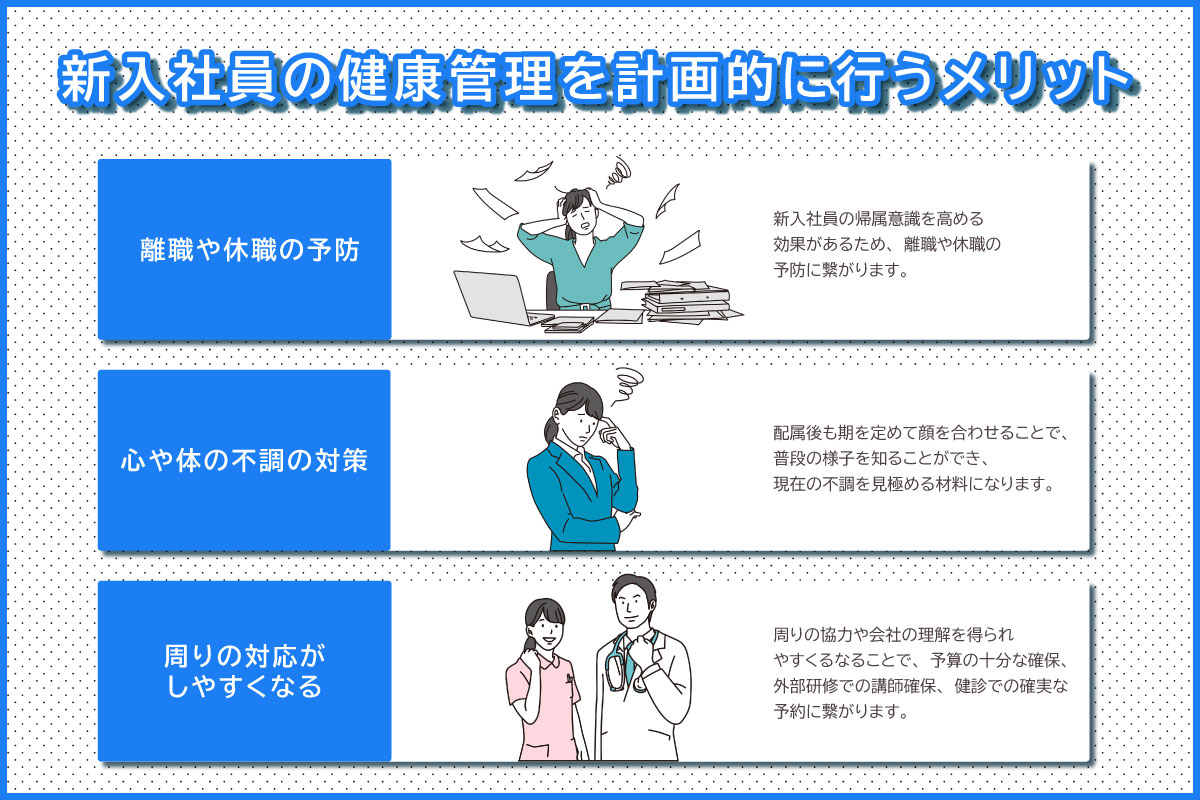

新入社員の心身の変化は、社会人となったことで学生時代と比べ生活スタイルや心持ちが大きく変わることから、通常の従業員よりも非常に大きいものとなります。また、新入社員を専任で見る担当者が付かないことも、健康管理を計画的に行っていくべき理由のひとつです。加えて、中小企業の場合であればさらに注意が必要です。労働安全衛生規則により定められている産業医の選任は、50人以上の事業場が対象となります。また、専属の産業医については、通常1,000人以上(職種や条件により500人以上)が常時従事する大企業環境でないと対象にならないためです。つまり、新入社員の心身の変化に気付けずに放置状態になってしまうおそれがあるためです。

よって、従業員の心身の変化に気付くため、および できる限り健康な状態を保つためにも、あらかじめ健康管理の計画を練っておくことが最も重要なのです。

離職や休職の予防

新入社員の退職理由に「根性がない」「どこに行ってもまたすぐに辞めるだろう」といった印象を抱く経営層の方もいるかもしれません。しかしその退職理由には、心持ちだけではない明確な要因があることが、最近分かってきました。内閣府の『子供・若者白書』によると、以下の理由が上位にきています。さらに退職理由の中には、「健康上の理由」が一定数存在することが分かります。

この統計は、子供・若者白書の中でも2018年には「就労等に関する若者の意識」と特集を組まれるほど、昨今注目が集まっているテーマです。離職の大きな要因のひとつに上ってきていること、およびその理由が多様化してきていることを指し示しています。新入社員の離職や休職を防ぐことがいかに大切かを理解したうえで、健康管理施策を定期的かつ計画的に行うことで、「会社はきちんと私のことを気にかけてくれているのだな」、といった認識を新入社員は得ることができるため、新入社員の帰属意識を高める効果が望めます。

心や体の不調の対策

新入社員の退職理由に「根性がない」「どこに行ってもまたすぐに辞めるだろう」といった新入社員には、最初の研修のみ念入りに実施したものの、それ以降はあまり気を払っていない、といった企業もあるのではないでしょうか。配属後も定点観測として、期を定めて顔を合わせること、また データを取得することで、心身に起きている変化を感じ取りやすくなります。普段の様子を知ることで、逆に現在不調であるという事実を見極める材料にもなります。

周りの対応がしやすくなる

健康管理を計画的に行うことは、周りの協力や会社の理解を得られやすいといったメリットもあります。事前に定めておくことで予算を十分に確保できること、また 外部研修での講師確保、健診での確実な予約、といった不確定要素になり得るものを、確定要素として定められるというメリットがあります。 また、あらかじめ先の予定が分かっていれば、会議やイベントを重複するリスクも減り、計画有給休暇も取得しやすくなるでしょう。

7. 社内制度・福利厚生がユニークな企業ランキング

| 順位 | 社名 | 評価 |

| 1位 | サイバーエージェント | 87 |

| 2位 | リクルートキャリア | 84 |

| 3位 | オリエンタルランド | 78 |

| 4位 | ワークスアプリケーションズ | 76 |

| 5位 | Apple Japan | 73 |

| 6位 | リクルートホールディングス | 71 |

| 6位 | リクルートライフスタイル | 71 |

| 8位 | イケア・ジャパン | 66 |

| 9位 | 日本オラクル | 63 |

| 10位 | 博報堂 | 73 |

| 10位 | ジョンソンエンドジョンソン | 63 |

これらのランキングを見ていただければわかるように、大企業になるほど受けられる福利厚生も手厚く充実したものになります。自分が働きやすい環境で働けるかは、福利厚生によって決まると言っても過言ではありません。

自分が就活生だったとしたら、どのような福利厚生があると嬉しいのか、また従業員だったら、どのような福利厚生が必要なのかをよく考えて、ユニークな福利厚生の導入を検討してみてはいかがでしょうか。ここにランキングされていない企業も含め、ユニークな福利厚生の導入事例を紹介します。

7-1 株式会社サイバーエージェントの福利厚生

サイバーエージェントが具体的に行っている福利厚生として以下のことが挙げられます。①リフレッシュ休暇 休んでファイブ

心身を休めて大きなチャレンジをすること目的に5日間の休暇を取ることができます。

ただし、入社1,2年目の社員は利用することができず、3年目から利用出来る福利厚生となっています。

②CArcle

CArcleとはサイバーエージェントが承認している部活動のことです。

大きな会社ほど事業部だけの人間関係にとどまりがちと言えます。CArcleを通して事業部を超えた人間関係を構築し、より社員同士が交流を図れるようになっています。

③オフィス環境

各オフィスにアルコール消毒スプレー、トイレにはうがい薬を設置しており従業員の健康を気遣っています。

またオフィス内にカフェがあり自由に利用できるのはもちろん、ジュースやピザ、格安弁当を食べられるサービスの提供も行われています。

④マッサージルーム

1週間に1回、月に4回まで無料で専属のマッサージ師による施術を受けることができます。マッサージルームもオフィス内に完備されているため、仕事帰りにわざわざ他の場所に足を運ぶ必要がありません。

このランキングを見ていただければわかるように大企業になるほど受けられる福利厚生も手厚く充実したものになります。自分が働きやすい環境で働けるかは福利厚生によって決まると言っても過言ではありません。自分がどのような福利厚生がある企業で働きたいのかをよく考えてみましょう。

7-2 株式会社エンファクトリーの福利厚生

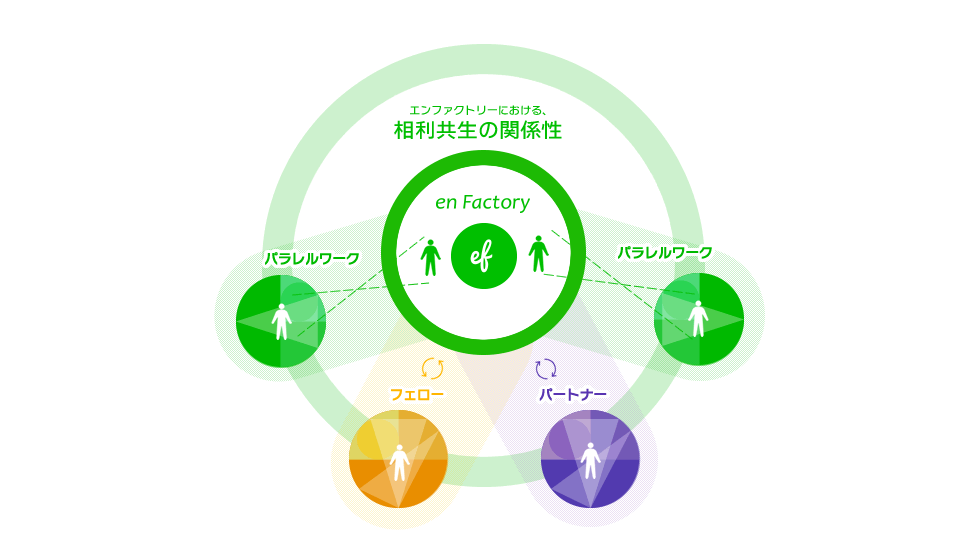

株式会社エンファクトリーは、今後の予測が困難な社会に向けて、様々な考えを持っている個人がどのように対応すればいいか、という課題に対して、「専業禁止!! ~生きる力、活きる力を身につける~」という提案、挑戦を打ち出しました。

これをパラレルワークとも言いますが、パラレルワークをすることが全員必須ということではなく、従業員自身が主の立場で実践するパラレルワークでこそが、喜び、苦労して身に付く「生きる力、活きる力」があると考えています。それは、個人と会社組織とが、お互い誠実に振る舞うことによって、所属していても離れても「相利共生」の関係が続いていけることが理想だと考えています。

これらの考えをもとに、以下の2つの制度ができました。この2つの制度は直接的に従業員が会社から恩恵を得る「福利厚生」とは異なるかもしれませんが、将来的に「生きる力・活きる力」というものを得られるということで、ユニークな福利厚生に加えました。

①パラレルワーク制度

パラレルワーク制度とは、本業を複数持つ働き方のことです。ただ単に、収入が複線化といったことでなく、従業員自身が主体的に取り組む、という意味では「副」業ではなく、「主」業として勧めることを指しています。自ら稼ぐ力をつけてもらい「自分はどこでも通用する」といった自信を持たせるための制度です。この制度により、会社を改革する力や社員のプロ意識およびマネジメント能力を高めることを目指しています。

②フェロー制度

退職もしくは独立する社員が、自己実現に向け、個人の意志で生活を推進する「ローカルプレナー」(専門家やフリーランス、作り手など)となる場合に、任意で「フェロー」を選択する事が可能となります。 「フェロー」として活動する場合、双方の今までの関係性をゼロにする事なく、場合によってはビジネスパートナーとして利用し合う、Win-Winの関係となります。この制度が、ローカルプレナーの支援事業の運営をする際に、より顧客の実態に合わせたサービス開発や品質の向上の一役を担っています。

7-3 LINEヤフー株式会社の福利厚生

①サバティカル休暇

勤続年数10年以上の正社員を対象に2~3年の休暇取得が可能です。目的は、従業員のさらなる成長につなげるためです。休暇中もある一定の期間では、会社が支援金を出すといった点が、一般的な制度とは大きく異なる点です。

②プレグナンシーサポート

仕事と不妊治療の両立が困難になった際に、休暇や休職することにより、働き続けることを目的とした制度です。休暇の場合は1年で最大10日の有給休暇を付与し、休職の場合は勤続年数1年以上の正社員を対象に最長1年の範囲で取得することができます。さらに、初回休職日から1年間を3回までに分けて取得することも可能です。さらに、補助金を年間10万円まで支援しており、補助金に関して利用回数の制限はありません。

7-4 レバレジーズ株式会社の福利厚生

育休中の従業員が復帰しやすい環境になることを目指し、育休中の社員が、育休復帰前に復帰する部署の上司や同僚とコミュニケーションを取る際の飲食代を会社が補助するといった手当です。

7-5 株式会社OKUTAの福利厚生

POWER NAP制度

昼食休憩を除く、午後の終業時間中に自分が眠いと思ったタイミングで仮眠を取ることができる制度です。パワーナップとは、15~30分程の短い時間の仮眠のことです。従業員によっては、アロマスプレーやマイまくらを持参する人もいるようです。2012年3月より導入しています。本制度の目的は、個人の体調管理、ストレスの軽減、作業効率上昇です。

7-6 株式会社ジークレスト

推しメン休暇制度

1年に1度、自分の「推し」の記念日(誕生日など)に休暇の取得が可能といった制度です。お祝い支援のために、会社が5千円を上限に負担してくれる点も嬉しいポイントです。

7-7 大和ハウス工業株式会社の福利厚生

①親孝行支援補助金

遠方に住んでいる要介護状態の両親の介護を理由に、両親のもとへ帰省する際に、年4回までの制限の下、規制距離に伴い、旅費支援補助金を支援する制度があります。遠方に住んでおり、要介護だと不安なもの。この補助金により金銭面を気にせず親もとへ帰ることができる点が常に魅力的な福利厚生です。

②有給休暇積立制度

通常であれば、一定の期間を過ぎてしまうと、有給休暇は法律上で時効となってしまい、消滅してしまいます。しかし大和ハウスの「有給休暇積立制度」は、消滅してしまう有給休暇を最大100日まで積み立てすることが可能な制度です。使用が認められている理由は、育児・介護・従業員本人の病気などもしもの際はもちろんなのですが、自己啓発などに関しても使用が認められているため、有給休暇中にスキルアップも可能です。

7-8 株式会社伊藤園の福利厚生

①伊藤園大学

営業やマーケティングなどの講座内容から、従業員が学びたい内容を自ら選択し、特定の知識の習得を目指して1年間、課題やグループディスカッションへの取り組みを行います。

②伊藤園大学院

伊藤園大学と類似しているのですが、経営の立場においてのアウトプットや実践に重きをおいています。

社内で「大学」といった制度を設けて、従業員のスキルアップにつなげることは、従業員にとっても会社にとってもWin-Winの関係であると言えます。

8. まとめ

本記事では就活生が注目したい福利厚生と福利厚生が手厚くていい会社のランキングを紹介してきました。

法定福利厚生は法的に決められているものなので、企業の独自性を表現できる法定外福利厚生が重要と言えます。就活生が注目すべき法定外福利厚生は以下の7つです。

|

これまで東洋オンラインが作成したランキング表を元に解説してきましたが、近年は中小企業でも手厚く充実した福利厚生を整えているところも増えてきています。

大切なのは自分に合った福利厚生が提供されているかどうかです。

企業側のご担当者様は、就活生がどのような福利厚生を求めているのかを知り、新たな福利厚生を考えてみるのかいかがでしょうか。

EWELは、現行制度の底上げをしたい、などといった悩みに対し、イーウェルのコンサルタントが徹底的にサポートし、より良い福利厚生制度の構築に尽力いたします。福利厚生についてのお悩みがあれば、弊社サービスをご検討のうえ、お気軽にご相談ください。

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend