健康経営は本当に効果や意味がある?従業員側・経営者側の関心とメリットをご紹介

「健康経営優良法人に認定されることは、本当に意味があるのだろうか」

このような疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。従業員が健康でいることにメリットがあるのは当然ですが、健康経営優良法人を目指すことに意味があるのか気になっている人は多いでしょう。

結論として、健康経営優良法人に認定されることは、企業のイメージアップなどさまざまなメリットがあります。事情は企業ごとに異なりますが、検討する価値は十分にあると考えてよいでしょう。

本記事では、健康経営優良法人の制度についての基礎だけでなく、取り組むメリットや進め方を解説します。最後まで読むことで、健康経営に取り組むことの重要性が理解できるでしょう。

1.健康経営の必要性

健康経営とは、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

なぜ昨今、健康経営が謳われるようになったのでしょうか。

1-1 なぜ取り組むのか

康経営が必要とされる理由

健康経営が必要とされる主な理由は「生産年齢人口の減少」と「長時間労働などによる労働環境の悪化」です。少子高齢化による人口減少による、就労世代の不足が問題視されています。

労働人口が不足すると、従業員1人あたりの業務量が増えます。その結果、長時間労働など労働環境の悪化が懸念されるでしょう。

長時間労働が常態化すると、従業員がストレスによって心のバランスを崩してしまい、休職や退職に至るリスクも。以上のような理由から、健康経営は労働者が健康に長く働く上で重要とされている取り組みです。

政府が健康経営に取り組む理由

政府が健康経営の普及に向けて積極的な理由には、日本の人口減少が挙げられます。日本の人口は、2050年に9,708万人まで減少するという推計が発表されました。[注] これは、2010年の12,806万人から約3,000万人の減少です。

さらに、人口における就労世代の占める割合が下がるとも想定されています。[注1]減少する就労世代が少しでも長く健康的に働けるよう、政府は国による認定制度や補助事業を開始しました。

少ない人数で高いアウトプットを出すことが、これからの時代には求められています。そのためには「労働者の健康」という資本を大切にすることが重要です。

参考:健康経営|経済産業省

あわせて読みたい

1-2 認定制度

健康経営を推奨するために、経済産業省が制定した認定制度があります。

健康経営優良法人の制度は、健康経営優良法人と健康経営銘柄の2つがあります。さらに、健康経営優良法人は「大規模法人部門」「中小規模法人部門」の2つに分かれています。以下ではそれぞれの制度について見ていきます。

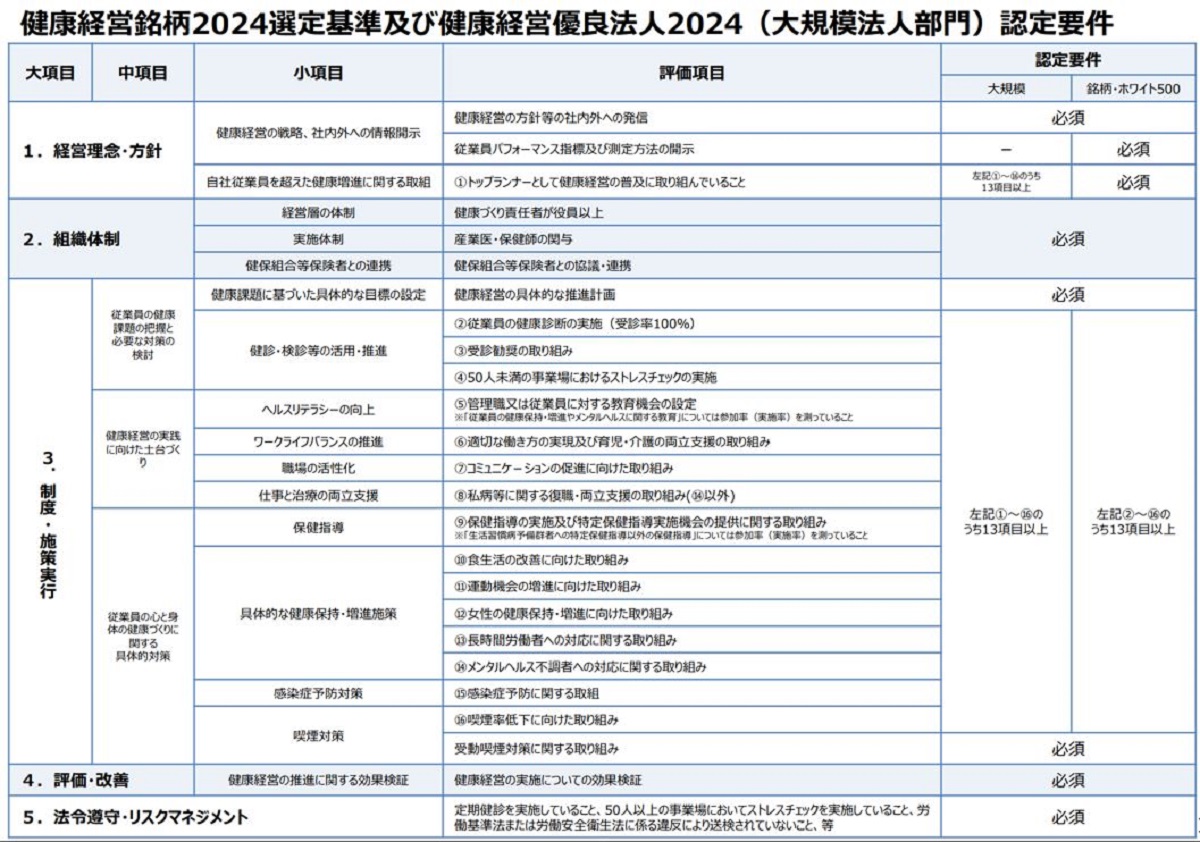

健康経営優良法人(大規模法人部門)

健康経営優良法人2024の大規模法人部門の認定要件は、以下の通りです。

参考:健康経営銘柄2024選定基準及び健康経営優良法人2024(大規模法人部門)認定要件|ACTION!健康経営

健康経営優良法人制度の中には「ホワイト500」という認定制度もあります。「ホワイト500」とは、健康経営優良法人の大規模法人部門で認定された企業上位500位に与えられる称号です。

認定要件は、時代の流れを取り込んだり、よりブラッシュアップする目的で毎年少しずつ変化しています。

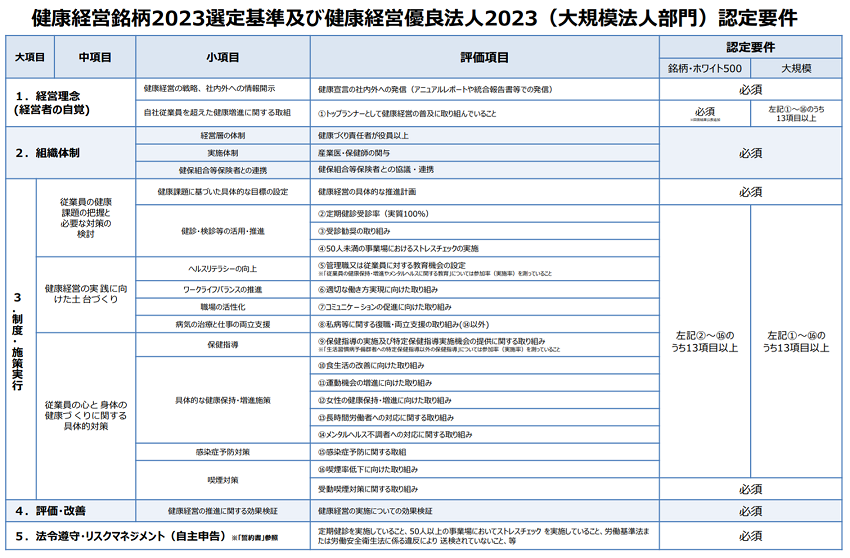

なお、2023年の認定要件は以下の通りです。

参考:健康経営銘柄2023選定基準及び健康経営優良法人2023(大規模法人部門)認定要件|ACTION!健康経営

2024年版を前年度版と比較すると、以下の2つにおいて大きな変更が見られます。

- 「従業員パフォーマンス指標及び測定方法の開示」が必須要件として新たに追加

- 適切な働き方実現に向けた取り組み」を「適切な働き方の実現及び育児・介護の両立支援の取り組み」に変更

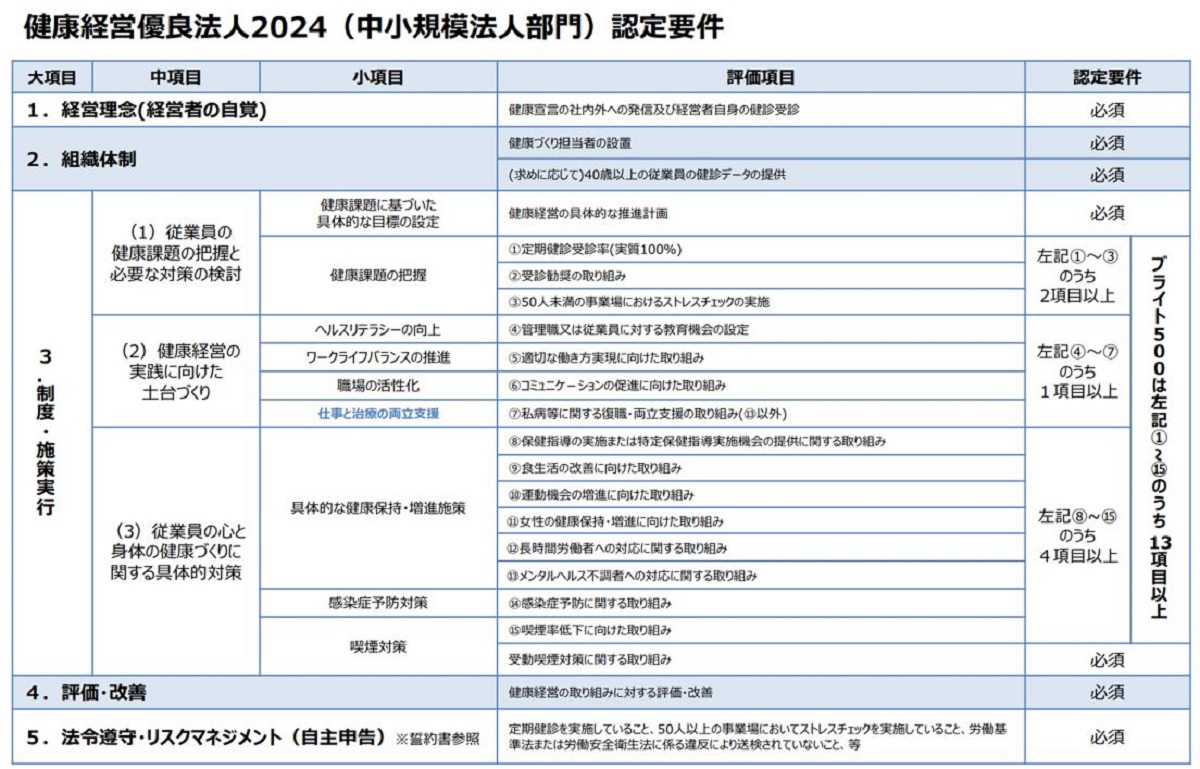

健康経営優良法人(中小規模法人部門)

健康経営優良法人2024の中小規模法人部門の認定要件は、以下の通りです。

参考:健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)認定要件|ACTION!健康経営

健康経営優良法人制度の中には「ブライト500」という認定制度もあります。「ブライト500」とは、健康経営優良法人の中小規模法人部門で認定された企業上位500位に与えられる称号です。

健康経営銘柄

健康経営銘柄は、証券取引所の上場会社の中から、健康経営に優れた企業を選定し、紹介するという制度です。

政府は、投資家にとって魅力ある企業として紹介することで、健康経営の取り組みを促進することを目指しています。自社が健康経営銘柄に選定されれば、企業イメージが大きくアップするでしょう。

評価にあたっては、さまざまな点で健康な取り組みが行われているかがチェックされます。例えば以下のようなことです。

- 法令遵守状況

- 健康経営が経営理念や方針に位置付けられているか

- 健康経営に取り組むための組織体制が構築されているか

- 健康経営の具体的な制度や施策が実行されているか

- 健康経営の取り組みの評価や改善が行われているか

参考:健康経営銘柄|経済産業省令和5年度

健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)経済産業省

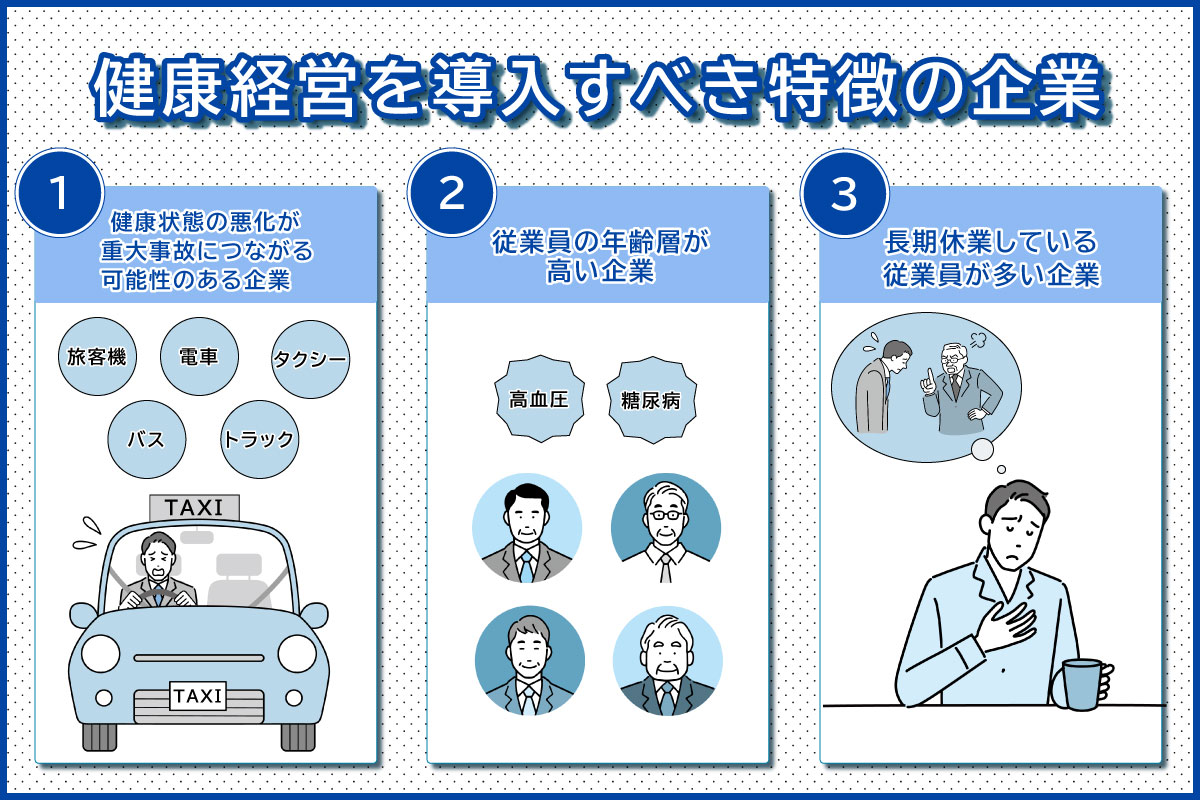

1-3 健康経営を導入すべき特徴の企業

健康経営を推進するには、ある程度のコストと労力が発生します。また、健康経営は成果が見えにくく、費用対効果の把握が難しいというデメリットも挙げられます。そのため、自社で健康経営に取り組むかどうか、メリットとデメリットのどちらを優先させるか、などについて迷う場合も多いのではないでしょうか。どのような状態の企業が健康経営を取り入れるべきかを解説します。

特徴① 健康状態の悪化が重大事故につながる可能性のある企業

導入メリットが大きい業態としては、「旅客機」「電車」「バス」「タクシー」「トラック」など運輸関連を中心に、従業員の健康状態が安全に直結し、事業活動の根幹につながる業態となります。

従業員の健康状態の悪化が、誤った判断や行動を起こしやすくし、重大な事故につながってしまう可能性もあります。健康経営の実践は、企業の重要なリスク管理に対して、メリットがあるといえます。業態にかかわらず、社員の小さなミスが続くようであれば、重大な事故につながる前に、健康経営の導入を検討する意義は大きいです。

特徴② 従業員の年齢層が高い企業

従業員の年齢層が高い企業は健康経営を導入するメリットが大きいです。労働人口の減少が問題視される中、高年齢層の労働力は企業にとって、貴重な戦力となっています。 しかし、高年齢層は若年齢層に比べると、高血圧や糖尿病などの生活習慣病をはじめとした何らかの疾病を抱えている方が多いのです。よって、年齢層の高い従業員が多い企業は、従業員の健康維持・増進に努めることで、生産性の向上といったメリットにつながるのです。 さらには、一旦リタイアしたシニア世代の従業員にとっても、会社が自身の健康管理に気をかけて大事にしてくれている、という感謝の気持ちで従業員満足度が増加し、相乗効果で生産性が向上するという循環も生まれやすくなります。

特徴③ 長期休業している従業員が多い企業

業務に起因する体調不良などが理由で、長期休業をしている従業員を抱えている企業は、積極的に健康経営に取り組まなければなりません。このような企業は、労働環境を改善する義務があるのです。特に、メンタルヘルスで問題をかかえ休業を余儀なくされる従業員は年々増加傾向にあります。

メンタルヘルスによる不調を原因とした離職、労災認定、過労死などが顕著に問題視されるようになり、労働安全衛生法が改正され、2015年12月より50人以上の従業員がいる事業所においては、ストレスチェックが義務化されるようになりました。

ストレスチェックの結果が悪いことは、企業の生産性を低下させる要因と考えられており、産業保健スタッフと連携することで自社の現状を知り、早期に対策を行う必要があります。体調不良などで遅刻・早退や欠勤を繰り返す従業員が徐々に増加している企業は、早急に健康経営の検討が必要となります。従業員の健康をサポートすることで、他の健康で優秀な従業員の業務量や離職による採用コストを抑えることが可能となるのです。

あわせて読みたい

2.健康経営に対する従業員の関心は?

健康経営は、企業にとって多くのメリットがある取り組みです。しかし、経営側がいくらやる気を出して指針を提示しても、従業員に浸透しなければ意味がありません。従業員が数々の施策をきちんと実践して初めて、健康経営を達成する道が開けていきます。

したがって重要なのは、従業員が健康経営に対していかに関心を持ち、実践する意味について理解しているかです。

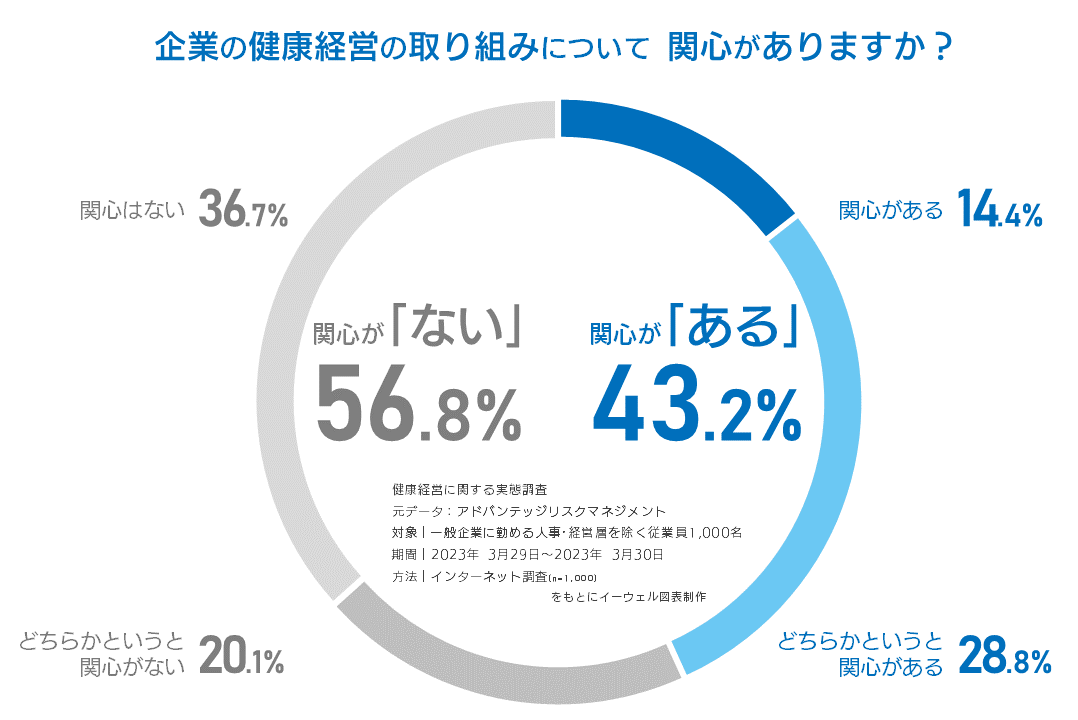

しかし実態として、健康経営に対する従業員の関心はそれほど高くないようです。2023年3月に行われたあるインターネット調査によると、健康経営に対する従業員の関心度合いは、以下のようになっています。

参考(図表作成:イーウェル):従業員の半数以上は健康経営に“関心なし

「関心がある」「どちらかというと関心がある」を両方合わせても、半分に届きません。しかも、4つの選択肢の中では「関心はない」がトップとなっています。

さらに「自社の健康経営方針や計画について理解しているか」という別の質問では、「詳細に理解している」「だいたい理解している」の合計が26.1%にも届いていません。

これらの調査からは、経営側が実施した健康経営が十分に浸透していないことが考えられます。健康経営に取り組む際は、目標を掲げるだけでなく、いかに従業員に浸透させるかが重要です。

3.健康経営に対する経営者の関心は?

従業員が健康的な習慣を身につけ、健康維持・向上することで企業の労働生産性も高まることに気づき始めた企業の経営者は、早い段階から健康経営に取り組み、実践に移しています。しかし、健康経営に取り組んでいない企業は、業績を伸ばそうとするほど、相当な労力とコストが発生し、間違えれば従業員を疲労させブラック企業となってしまう危険性もあります。

経営者が健康経営の効果を明確に理解し、適切な決断をしない限り、企業の将来性は見えてきません。健康経営の取り組み次第で、企業の未来を予測できてしまうかもしれないのです。企業の経営者は、今後は健康経営を中・長期の経営計画に加える判断が必要となってくることでしょう。

企業の経営者は、自社の現在の問題点と将来の方向性を見定め、従業員の健康づくりをどうしていくべきか、どこに投資すべきなのかなど、明確なプランをたてて実行していかなければ、企業の体力は徐々に弱体化していく可能性もあります。企業は人材なしでは成長が難しいため、健康経営のもとに人材を育てていく努力をする必要があるのではないでしょうか。経営者は、従業員が健康という基盤がなければ労働生産性は高まらないという考え方を持ち、企業の将来を見据えることが重要となるのです。

実際に推進していく経営者側の関心や問題点はどうでしょうか。

3-1 どのくらいの経営層に認知されているのか

東京商工会議所の同調査によると、約20%の企業は健康経営をすでに実施しています。また、これから実施したいと考えている企業は半数以上と、ほとんどの企業が健康経営に前向きであることが分かりました。

| 健康経営を実施している | 20.8% |

| まだ実施していないが、準備はできている | 8.7% |

| 実施したいと考えはいるものの、手をつけられていない | 54.3% |

しかし、まだ準備段階にすら至っていない企業が多いです。社内における健康経営の必要性が、他の経営課題に比べまだ低いことが考えられます。健康経営が企業にとってどれだけの影響を与えるかを正しく認識することが、直近の課題でしょう。

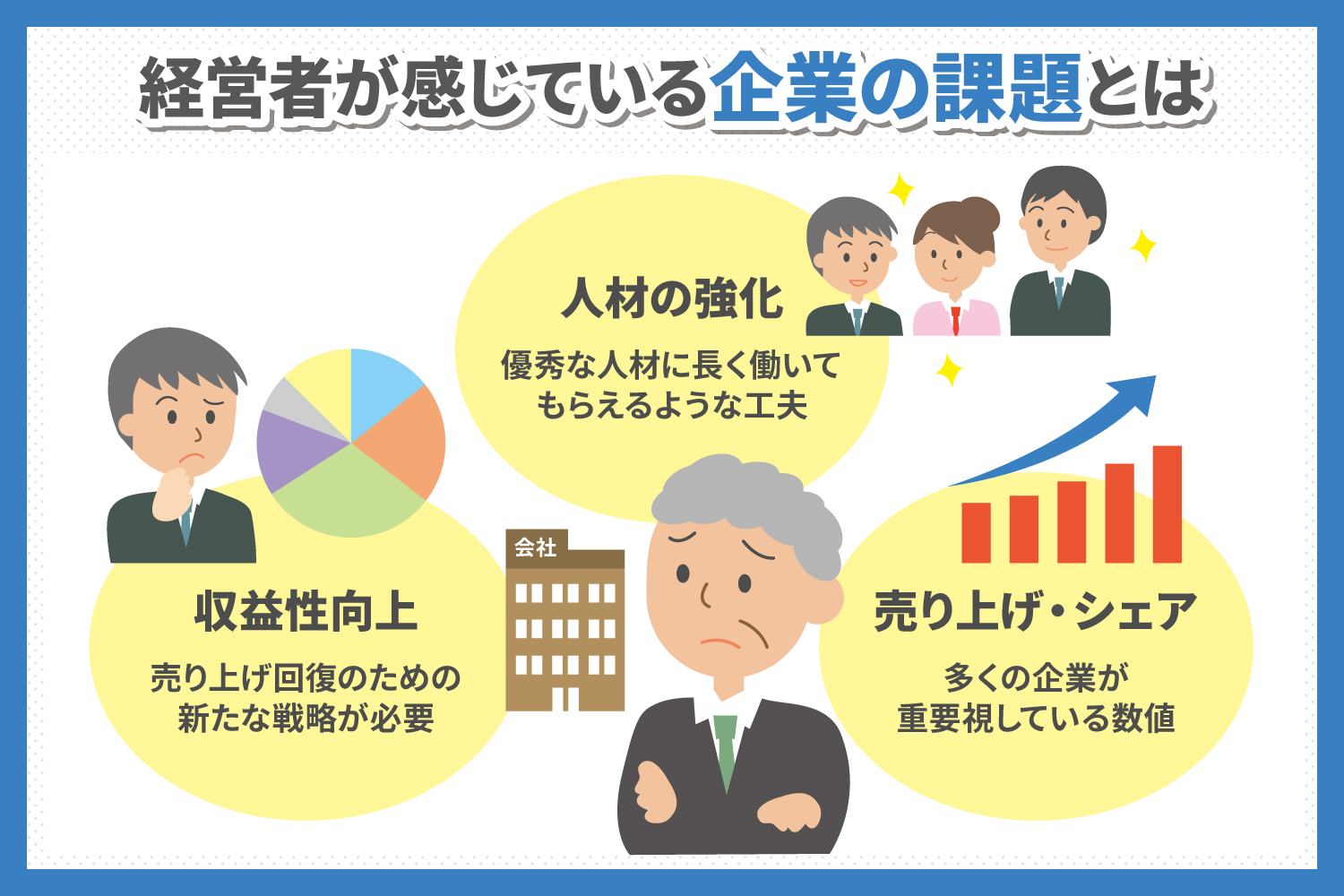

3-2 経営者が感じている企業の課題とは

日本能率協会の調べによると、多くの経営者が課題に感じていることは、以下の通りです。

- 1.収益性向上

- 2.人材の強化

- 3.売り上げ・シェア拡大

それぞれ詳しく見ていきましょう。

TOP1:収益性向上

多くの企業が課題としてあげたのは、収益性の向上です。毎年の調査結果でも上位ではありましたが、2022年には前年から2.6%上昇して1位となっています。3年後の課題としては2位であり、各企業がいかに収益性向上を重要視しているのかが伺える結果となりました。

特に、コロナ禍以降はニューノーマルが確立され、売り上げ回復のための新たな戦略が必要となっています。それゆえ、収益性向上が目下の課題とされているのです。 この点に対して、健康経営施策の実施により、生産性向上による収益性向上が期待できます。社員が心身ともに健康であれば、労働意欲が湧き、業務に対して積極的に取り組めるためです。反対に、ストレスや過労による体調不良が続くと、労働意欲や生産性の低下が懸念されます。

生産性に直結するおおよその事柄は、健康であればこそ成り立つものです。多くの社員が健康でいれば、それだけ業務効率が上がり、生産性向上につながるためのアイデアが湧きやすくなります。

TOP2:人材の強化

収益性向上に次いで挙げられたのは、人材の強化です。2021年の調査から4%上昇し、3年後の課題では1位となっています。少子高齢化による人口減少が著しい日本において、少ない人材でいかに多くのアウトプットをしていくかは重要です。

転職が当たり前になった現代では、人材の流出をいかに防ぐかも考えなければなりません。優秀な人材に長く働いてもらえるよう、企業は工夫を続ける必要があります。 この点に対しても同様に、実施により人材の強化にもつながります。特に離職率の増加と人材確保の難しさは、健康経営によって好転させられる可能性が高いでしょう。

離職率に関しては、メンタルヘルスによる離職が深刻な課題です。厚生労働省の調査によると。メンタル面の不調が原因で休職・退職した人は全体の10%、そのうち退職に至った人は4.1%です。[注3] 健康経営による健康面への不安の払拭は、離職の減少に寄与する可能性は高いでしょう。

健康経営は新たな人材の確保にも役立ちます。健康経営を実践すれば「社員の健康に配慮している企業」と認知され、ブランドイメージ向上につながるでしょう。労働環境を重視する優秀な人材の応募増加が期待できます。

TOP3:売り上げ・シェア拡大

3番目に多く挙げられたのは売り上げ・シェアの拡大です。これは3年後・5年後の課題でも3位にランクインしています。経年でみるとポイントは年々上昇しており、重要性の高さは高まっています。

特に売り上げに関しては、経営戦略などの実施結果を確かめる際の指標にもなるでしょう。経営方針を考える上でも、多くの企業が重要視している数値と言えます。

健康経営は、売り上げ・シェア拡大に間接的な影響を与えます。企業イメージアップにつながることで、サービスや商品を消費者が手に取りやすく、結果的にシェア拡大につながり、売り上げアップにもつながる可能性があります。

3-3 無関心層へのアプローチには頭を悩ませている

健康経営を実施するにおいて、多くの企業が直面する課題が無関心層への社員へのアプローチです。健康に無関心な社員は、社内での周知だけでは関心を寄せてくれないでしょう。かといってセミナーを開いたとしても、積極的に参加してくれるとは限りません。そのため、社内の人間をどのように巻き込むかについて苦心する企業は多くあります。 このような悩みを解決するため、イーウェルでは無関心層への効果的なアプローチ方法や成功事例をまとめた資料を用意しています。健康経営を成功させたいと考えているのであれば、ぜひ参考にしてください。以下で詳細な内容を紹介します。

4.健康経営に取り組むメリット

健康経営に取り組むことがもたらすメリットとしては、主に以下の5つが挙げられます。

- 生産性が向上する

- 離職を防止できる

- 医療費が削減できる

- 企業イメージが向上する

- 株価上昇に繋がる

- リスクマネジメントと連携できる

それぞれ解説します。

4-1 生産性が向上する

健康経営の取り組みが成功した場合、企業全体としての生産性向上が見込めます。従業員が健康になれば、必然的にパフォーマンスがアップするからです。

従業員が疲れた状態では、仕事の質が低下したり、残業時間が増えたりします。仕事の質が低下すると業績が悪化し、残業時間が長くなれば会社経費が増加するでしょう。

また、今後の日本はさらに少子高齢化が進んでいくことが確実視されています。労働生産性の重要度がますます高まっていくのは明らかです。年々減っていく労働者人口を考えたとき、従業員一人ひとりが高い生産性をもって、長く働いてくれることには大きな意味があります。

4-2 離職を防止できる

従業員が企業を離職する原因の1つとして、労働環境によるものがあげられます。長時間労働や、休日出勤などの時間外労働により、従業員のメンタルヘルスの悪化や体調不良を引き起こして、勤務継続が不可能となり離職してしまう。その結果、新たに従業員を採用しても会社に定着せず離職してしまうという悪循環が生まれ、人手不足が加速してしまうというものです。

離職率を低下させるためには、まず労働環境を見直す必要があります。そのためには、先ず「従業員たちが現在会社に対してどのような不満を抱えているのか?」などのヒアリングを行い、メンタル面でサポートすることが重要となります。従業員の健康状態を把握することを常態化すれば、自ずとと労働環境の見直しや、改善にもつなげられます。労働環境が良くなることで、従業員の定着率が向上し、離職率の低下を推進できるというメリットにつなげられます。

例えば、ハラスメント防止やストレスチェックの実施などが考えられるでしょう。また、健康経営の施策を浸透する過程でコミュニケーションが増えることになるため、ストレスの軽減も期待できます。

4-3 医療費が削減できる

心身ともに疲弊した状態では、出勤すら難しくなる恐れがあります。さらに、健康保険への負担が増大することで、社会保険料増額に繋がるケースもあるでしょう。

健康経営に取り組むことで従業員の健康が促進されれば、病院受診の機会が減るため、医療費削減につながります。

4-4 企業イメージが向上する

経営陣が積極的に健康経営に取り組むことは、企業のイメージアップに繋がります。実際に取り組むことが大切なのはもちろんですが、健康経営について発信するだけでも、企業イメージは向上すると考えられます。その結果、求人に応募が集まりやすくなる効果も期待できるでしょう。

実際に、就活生や就職を控えた学生を持つ親に実施したアンケートでは、従業員の健康や働き方へ配慮した企業を求める傾向にあることが分かっています。

働き方改革が叫ばれるようになり、一般的にはだいぶ定着してきました。しかし、世の中には、少なからずブラック企業もあると考えられ、昨今企業は社員を大事にしているのか?という働く人の認識は、ほとんどの人が持っており、企業に対する評価基準となっています。

健康経営を実践することにより、健康経営優良法人に認められる可能性もあります。健康経営優良法人に認定されることは、従業員の健康維持や健康推進を経営的な視点で戦略的に取り組んでいる企業だと認められることなのです。そのような評価を受けることは、企業のブランドイメージの向上効果にも期待できることとなります。結果として、求職者や取引先からの評価も高くなり、社会的信用や信頼度を高めることも可能となるのです。

健康経営を実践することは、企業にとっても従業員にとっても、また投資家にとっても良い相乗効果が生まれるものとして、重要な経営戦略の1つと言えます。

参考:健康経営の推進について|経済産業省

4-5 株価上昇に繋がる

健康経営に力を入れている企業であるとアピールすることで、外部からのイメージアップが期待できます。従業員を大切にするクリーンな企業というイメージを創出できるだけでなく、生産性の向上が期待できるからです。

一連の期待は、株価上昇というかたちでも現れることがあります。健康経営度調査における上位評価20%の企業の株価時価総額について、TOPIXの平均を上回る水準で推移していることがわかりました。

参考:コラボヘルスガイドライン|厚生労働省保険局

4-6 リスクマネジメントと連携できる

リスクマネジメントは、企業経営において想定されるリスクを管理し、損失を回避または低減させる取り組みのことを指します。世の中の変動に伴い、多種多様なリスクが混在している現代において、事業の存続や経営目標の達成のための手法の1つとしてリスクマネジメントが重要視されるようになってきました。

健康経営でもリスクマネジメントを実施することにより、従業員の突発的な健康上の問題(入院や病欠)にあらかじめ対処しておくことで、いざという時に損失するコストを最小限にとどめることが可能となるのです。また、従業員のメンタルヘルスの悪化や体調不良は、ミスや大きな事故につながる危険性があるため、健康経営によりその可能性を最大限に減らし、労災発生などを事前回避することも可能となります。

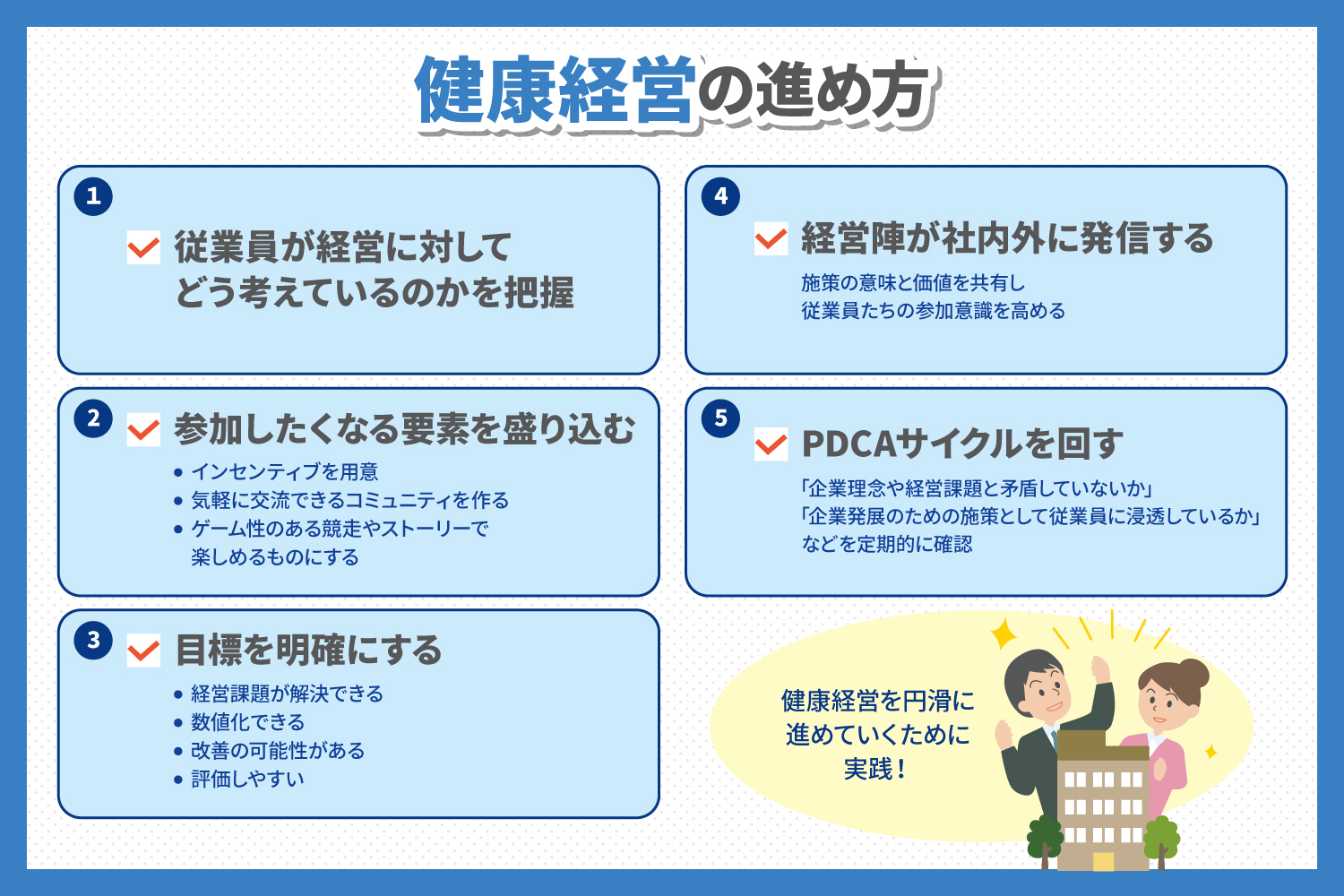

5.健康経営の進め方

健康経営を円滑に進めていくためには、以下の5つの要素が重要となります。

- 従業員が健康に対してどう考えているのか把握する

- 参加したくなる要素を盛り込む

- 目標を明確にする

- 経営陣が社内外に発信する

- PDCAサイクルを回す

順番に見ていきましょう。

5-1 従業員が健康に対してどう考えているのか把握する

健康経営を実際に進めていくにあたっては、従業員の健康意識を把握しておくことが重要となります。従業員が現在どのような考え方を持っているかによって、取るべき施策が変わってくるからです。

例えば、健康に対する意識は高いものの、なかなか健康習慣を保てない従業員が多い場合を考えてみてください。不足しているのは行動に移すことであるため、必要なのは実践しやすいアクションを提示することです。健康セミナーなどで健康について学ぶことを中心にしても効果は薄いでしょう。

あわせて読みたい

5-2 参加したくなる要素を盛り込む

単に施策を打ち出して頭ごなしに押し付けるだけでは、従業員はついてきません。従業員から見て参加する意義がある、参加したくなるものでなければ、絵に描いた餅になってしまいます。

重要なのは、「継続ドライバー」です。「継続ドライバー」とは、従業員が健康経営の施策に継続的に参加したくなる要素のことです。この要素を意識して施策を打つことで、従業員が自発的に参加してくれるようになります。

具体的な方法としては、以下のようなものが考えられます。

- インセンティブを用意する

- 気軽に交流できるコミュニティを作る

- ゲーム性のある競争やストーリーで楽しめるものにする

価値を見出して楽しく実行できるものでなければ、参加を促すことも、長続きさせることも難しいでしょう。参加したくなる要素を盛り込むことは、健康経営において不可欠といえます。

5-3 目標を明確にする

「みんなで健康になりましょう」というような曖昧な目標だけでは、健康経営の実現は難しいでしょう。目標を明確にすることで初めて、モチベーションを喚起できますし、ゴールから逆算した施策も打てるようになります。

目標を明確にするうえで意識すべきことは、以下の4つです。

- 経営課題が解決できる

- 改善可能性がある

- 数値化できる

- 評価しやすい

5-4 経営陣が社内外に発信する

健康経営に関して経営陣がやるべきことは、単に施策を打つことだけではありません。なぜ健康経営が必要なのか、実践することでどのように変化するのか、といったビジョンを明確にすることも重要な務めです。

本気で健康経営を目指すのであれば、明確なメッセージを社内外に発信しましょう。

社内の従業員に対する発信は、施策の意味と価値を共有し、従業員たちの参加意識を強めることに繋がります。また社会に対する発信は、従業員を大切にしている会社であるというアピールになるでしょう。

5-5 PDCAサイクルを回す

最初に実践した施策が、100%完璧に機能することはまずありません。健康経営においても、本業と同じくPDCAサイクルを回すことが欠かせません。

「企業理念や経営課題と矛盾していないか」「企業発展のための施策として従業員に浸透しているか」などを定期的に確認し、もし間違った方向に進んでいるようであれば、随時修正しながら進めましょう。

6.専門コンサルタントへの相談

健康経営の導入を検討しているものの、何から始めるべきかお悩みではありませんか。そんなときは、一人で悩まずイーウェルにご相談ください。

イーウェルの健康経営コンサルタントが、健康課題の抽出や自社に合った施策を一緒に検討します。経営手法の数は、会社の数だけあります。健康経営の推進を検討しているなら、ぜひ下記よりお気軽にイーウェルへお問い合わせください。

あわせて読みたい

7.まとめ

健康経営優良法人の詳細から始まり、健康経営の意義や具体的に注意すべきポイントについて解説しました。

従業員の健康を主軸とした考えの健康経営は、今後、企業が持続可能性を高めるためにはスタンダードな考え方となっていくことでしょう。従業員が安全で健康的に働ける企業を目指すためには、まずは足元ですぐに着手できることから見直していくことが大事です。たとえば、部署内のみで管理していた勤怠状況の管理です。勤怠データと健康状況と照らし合わせたものを確認することで、全従業員の働き方や健康状況を把握することができます。残業の多い従業員は、健康を損ねる要因になり得るため、経営者も日頃から従業員の勤怠管理を徹底していくことが重要となるのです。さらに長時間労働の是正や、ワークライフバランスに合わせた働き方ができる環境を整備することが、「従業員が無理なく健康に働ける状況」へと導くことができるのです。そのためには、日々の勤怠管理などで従業員の状況を適正に把握して、労働生産性の高い企業の基礎を築いてくことが重要なカギとなります。

健康経営優良法人に認定されることには大きな意味があります。人材が集まりやすくなったり、株価が上昇したりする効果が期待できるでしょう。健康経営の取り組みには、一時的にコストがかかるかもしれませんが、先行投資と考えることもできるでしょう。

健康経営の取り組みについてお悩みの企業様は、株式会社イーウェルの「健康経営推進支援サービス」をご利用ください。多くの知見を保有するコンサルタントが、貴社の健康経営の取り組みをお手伝いします。

健康経営の第一歩からPDCAの循環まで「健康経営推進支援サービス」

健康経営を推進するうえで必要な「健康経営度調査」「健康投資管理会計ガイドライン」などを活用して、企業の健康経営の第一歩からPDCAを回していくお手伝いをするコンサルティングサービスです。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend