健康経営に取り組み成功した事例|ステップ・認定条件・コンサル成功の秘訣を紹介

近年、注目を集めている『健康経営』。

企業の健康経営度を測る、「健康経営優良法人」で認定を受けるためには健康経営度調査が必要となり、その提出企業は2014年~2020年にかけて約5倍まで増加しています※注1。 大規模法人部門に限っても2021年度は2,869企業が申請をしており、ビジネス環境における健康経営の関心の高さがうかがえるかと思います。

※注1:経済産業省 健康・医療新産業協議会 第4回健康投資WG「今年度の進捗と中長期的な方向性」より

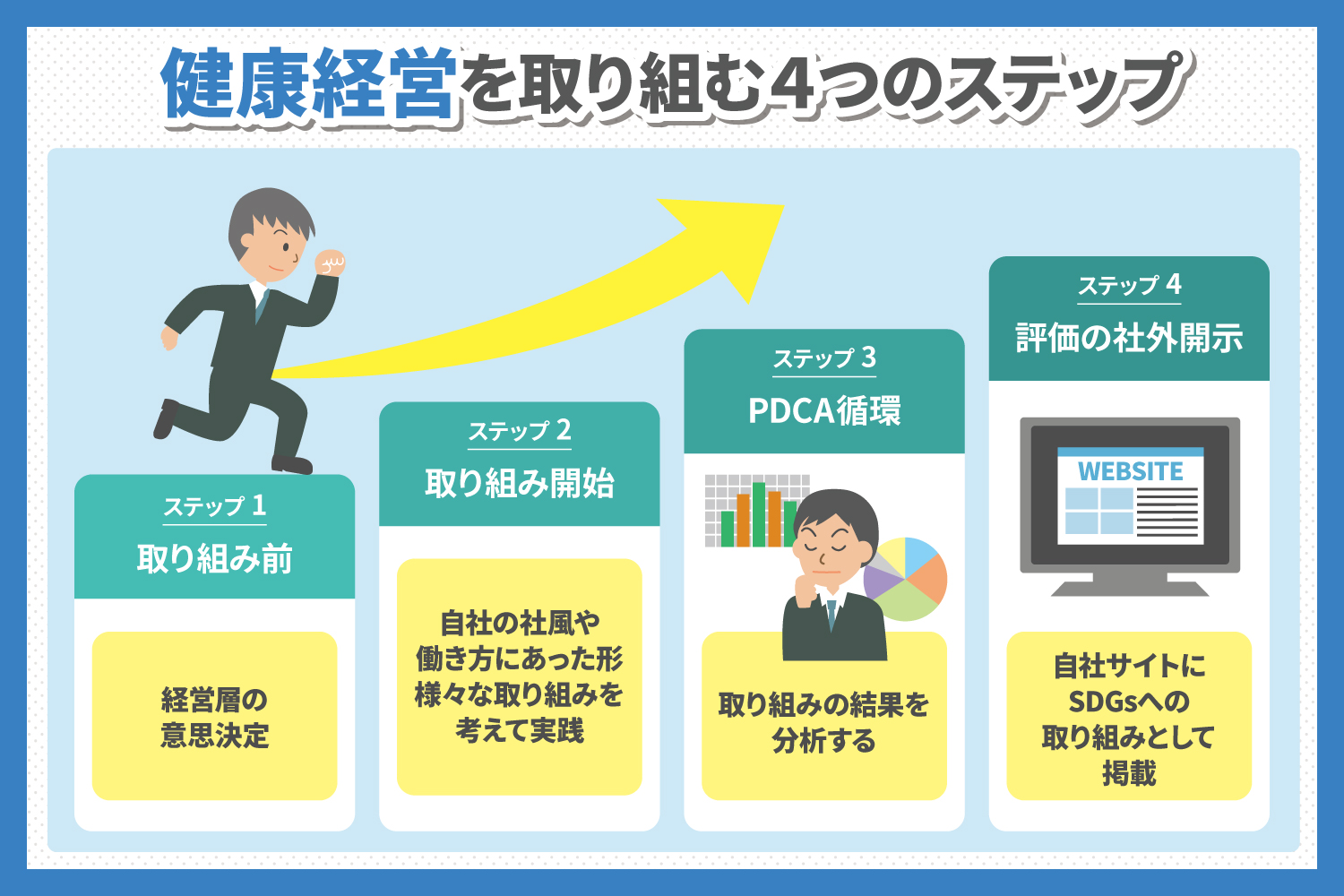

しかし、いざ健康経営に取り組みたくても、どのように進めていけばいいのかわからないというお声を多く聞きます。そこで本記事では、『健康経営』への取り組みを4つのステップに分けてご紹介します。また、取り組み事例も多数ご紹介いたします。

目次

1.『健康経営』とは?

まず『健康経営』の定義を確認しましょう。経済産業省が定義する『健康経営』とは、「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」とあります。概要はなんとなく理解できそうですが、納得感をもって理解するには難しい内容ではないでしょうか。

1-1 取り組みに必要な基本情報

『健康経営』を簡単に表現すると、『社員に健康投資を行うことで生まれる好循環』と言い換えることができます。

- 企業が従業員に健康投資を行い、従業員に運動促進・健康的な食生活などを支援

- 健康的な社員がいることにより、生産性の向上・作業効率のUP

- 生産性の向上による業績UP、健康的な従業員が多いことにより医療費の削減

- 活き活きと働く従業員と業績の向上により、企業イメージの向上、離職率改善、さらなる健康投資へ

このような好循環の流れを生むことが、『健康経営』といえるでしょう。

あわせて読みたい

1-2. 健康経営で得られる効果

健康経営に取り組むことにより、具体的にどのような効果が生まれるのでしょうか。企業にとって健康経営は、コストを費やしてまで導入する意義があるものなのでしょうか。本章では、企業が健康経営をすることにより、得られる効果についてかんたんにご紹介します。

①企業イメージの向上

企業が健康経営をすると以下の理由から、イメージアップにつながります。

- 従業員の健康維持・推進を経営視点で取り組み、従業員を大事にしている企業だと認知される

- 「健康経営銘柄」や「健康優良法人制度」に選ばれると、さらに企業のブランド力が高まる

- 健全な経営をしている企業のイメージが定着すると、企業価値が高まる

- 健康的な社員が多くなると、既存顧客、さらに取引のない企業からも良い印象を持ってもらえる

以上のように、健康経営に取り組み、それを継続し続けることは、社会的評価や信頼を高めることができ、宣伝費用をかけなくても、企業の大きなイメージアップと安定的な経営につながることとなります。健康経営への投資は、投資した以上の大きな効果が得られることでしょう。

②人材の確保

企業が健康経営に取り組み、企業の社会的評価が上がり、世間一般に企業の信頼度が高まると、その企業で働きたいという応募者も増加し、多彩でより優秀な人材をより多く集めることが容易となります。

また、近年は少子高齢化により、労働者人口が減少していることも、企業にとっては大きな課題となっています。それを解消させるためには、採用した人材に長く働いてもらうことも重要であると認識されるようになってきました。

その結果、健康経営を導入することが、健康問題による原因の退職や休職を減少させるという考えが広まり始めたのです。つまり、健康的で働きやすい職場環境への改善を図れば、離職率の低下・定着率の向上に大きくつながり、人材確保の面でも大きなメリットとなるということです。

ただし、労働力不足の日本では、どうしても長時間労働となる傾向が強く、体調不良につながるような劣悪な職場環境では、いつまでも離職率は低下しません。少しずつでも、健康に配慮した環境を整備していけば、従業員は健全に効率的に働くことができるようになっていくことでしょう。それが人材の定着・確保につながっていくこととなります。

③ワークライフバランスの実現

健康経営が重要視されるようになった背景には、労働環境に対する従業員の意識や価値観が徐々に変化し、給料よりも労働環境の整備などへの取り組みなどが尊重されるようになってきました。近年は、働く人それぞれのライフスタイルや働き方も変化し、企業に対しても、従業員の満足度を高めるために、働きやすい環境を整備していくことが求められるようになってきています。

特に、仕事とプライベートが相互に良い影響を与え合えるような働き方、日常生活が充実することで仕事への意欲も湧く、などというワークライフバランスへの意識を高めることが求められるようになってきています。

ワークライフバランスは、従業員のそれぞれの属性(年齢・性別など)やプライベートに何を求めるかによって異なります。企業も、従業員それぞれが仕事とプライベートのバランスがとれるよう、選択肢を広げてあげることが重要となっています。特に、障害者や高齢者などに対しても、柔軟な働き方を選べるように、企業がワークライフバランスへの意識を高めていくことが重要なカギとなっています。

④生産性の向上

誰もが心身ともに健康な状態であってこそ、仕事でも最高のパフォーマンスを発揮し、効率的に業務を遂行できます。企業にとっても、健康な従業員が増えることは、労働生産性が向上するというメリットがあります。

逆に、従業員が体調不良だったり、疾病を抱えていたり、大きなストレスを抱えていると、業務遂行能力や労働生産性が低下してしまいます。企業としてはこのような状況を避けるべく、健康経営に取り組み、従業員の心身の健康を維持・増進し、ストレスや体調不良を減らす努力をしなければ、企業としての発展も見込めなくなります。

企業が健康経営に取り組むことは、従業員の仕事に対するモチベーションがアップし、職場全体の活性化にもつながる好循環が生まれ、最終的に生産性が向上し、企業の業績向上にもつながるのです。

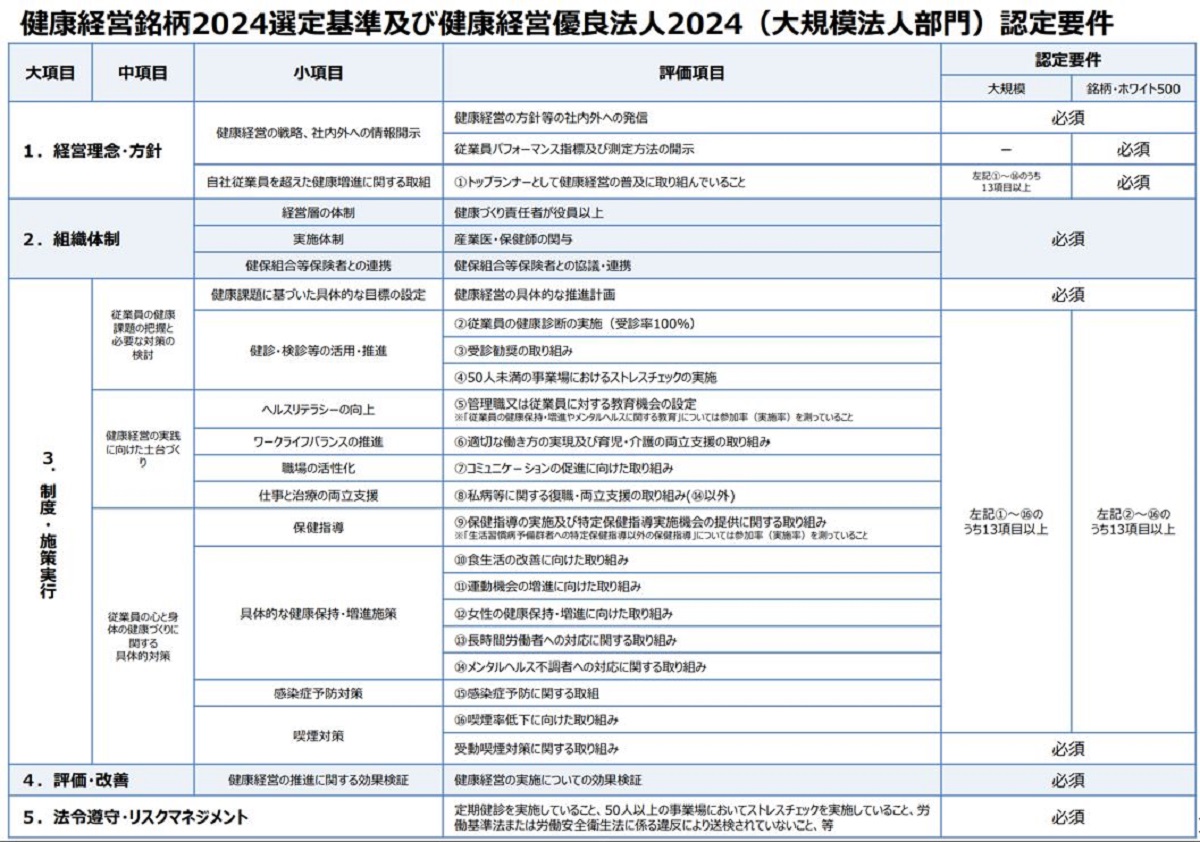

2.健康経営優良法人に認定される企業の条件

現在、経済産業省は「健康経営優良法人認定制度」の運営を日本経済新聞社に委託しています。日本経済新聞社は「健康経営」の普及啓蒙活動を通じ、認定法人のさらなる健康経営の推進・企業価値向上に貢献しています。

そこでは、健康経営に取り組んでいる優良な企業を選定する際の評価基準(条件)を定めています。各企業の健康経営の取り組みが『経営基盤から現場施策まで』の、さまざまなレベルで連動・連携しているか、という視点から「法令遵守・リスクマネジメント」をベースに、「経営理念・方針」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」がフレームワークとして設定されています。

引用元:ACTION!健康経営

このフレームワークの選定基準の詳細は、大規模法人と中小規模法人とで若干異なっているため、それぞれ見ていきましょう。

2-1 【大規模法人部門】健康経営優良法人と認定される基準

2024年の大規模法人部門の健康経営優良法人に認定されるための基準は下の表のとおりです。2023年の認定基準と比較すると、次の3点が大きく変更されています。

①情報開示の推進

- 特定健診・保健指導の実施率評価

- 業務パフォーマンス指標の開示

- 労働安全衛生に関する開示

②社会課題への対応

- 仕事と育児・介護の両立支援

- 女性特有の健康課題

- 生産性低下防止のための取り組み

- 新型コロナウィルス感染症への対応

③健康経営の国際展開

- 海外従業員への対応

引用元:ACTION!健康経営

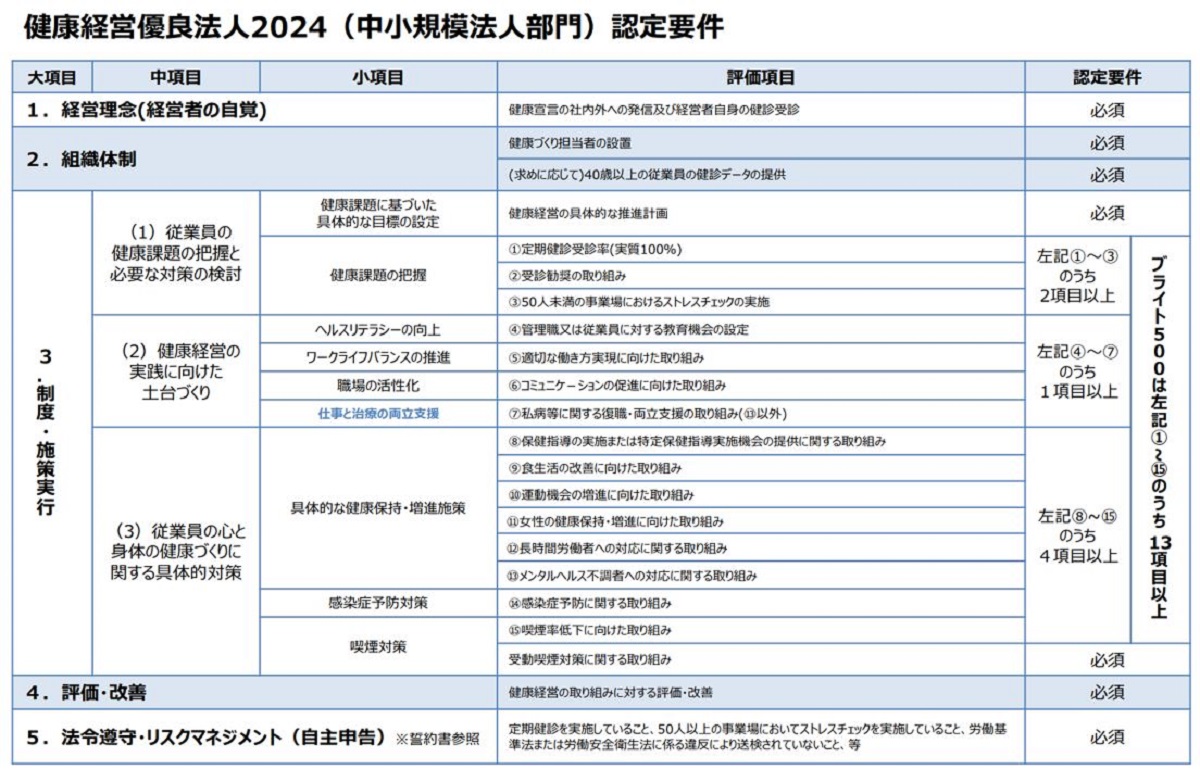

2-2 【中小規模法人部門】健康経営優良法人と認定される基準

中小規模法人部門では、特に優れた企業に与えられる「ブライト500」を申請した企業に対して、大規模法人部門と同様に結果がフィードバックされるようになりました。中小規模法人部門も、さまざまな角度で評価が取り上げられるようになり、健康経営のさらなる裾野拡大と取り組みへの強化が目的となっています。

2024年度の評価基準の変更点は、大規模法人部門と同じく「社会課題への対応」となっています。ただし、ブライト500申請の場合の選択項目は、前年と同様に15項目あり、そのうち13項目の適合が条件となることについては変更ありません。

引用元:ACTION!健康経営

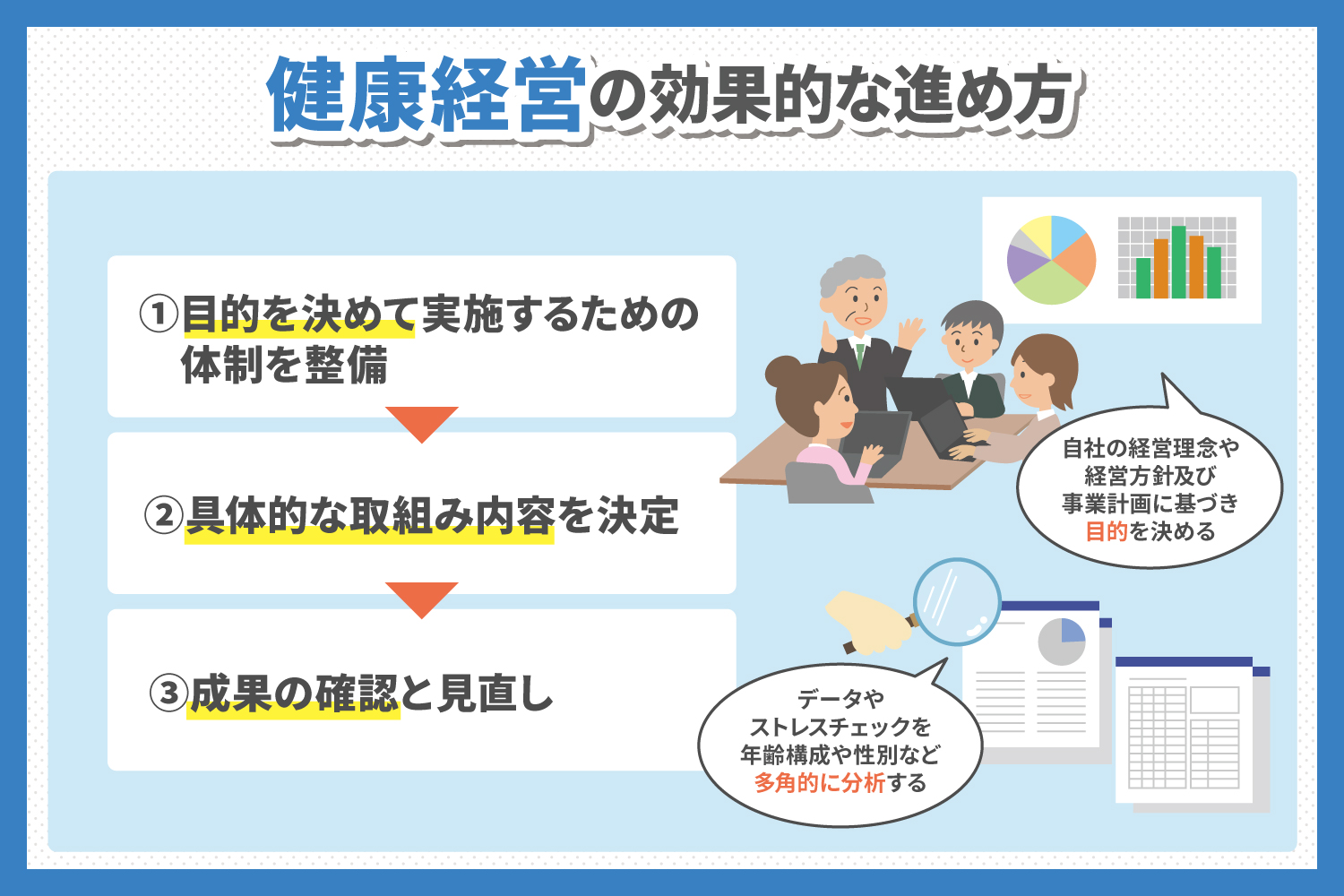

3.『健康経営』に取り組む4つのステップ

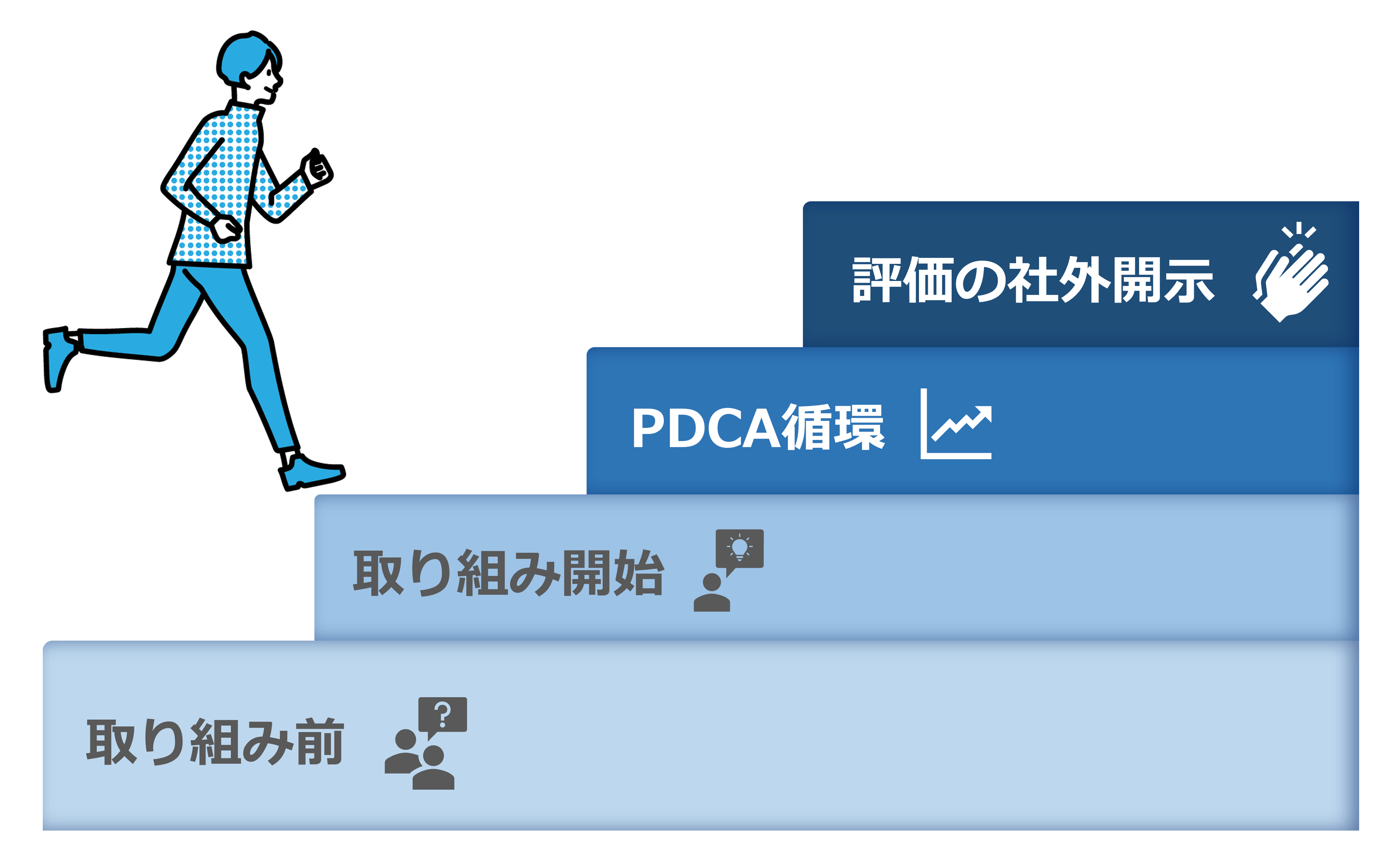

定義を理解し、多くの方がその優位性を理解していても、取り組み方がわからないことが課題となることが多いです。本章では、『健康経営』に取り組む流れを4ステップにして解説します。

3-1 取り組み前

健康経営を推進していくうえで、最初の課題となるのが経営層の意思決定です。健康推進担当者が費用対効果や取り組むメリットなどを、しっかりと経営層に伝えられなければ、会社全体の意思統一を行うことは困難であると言えます。そこで、健康経営のメリットを3つ紹介します。

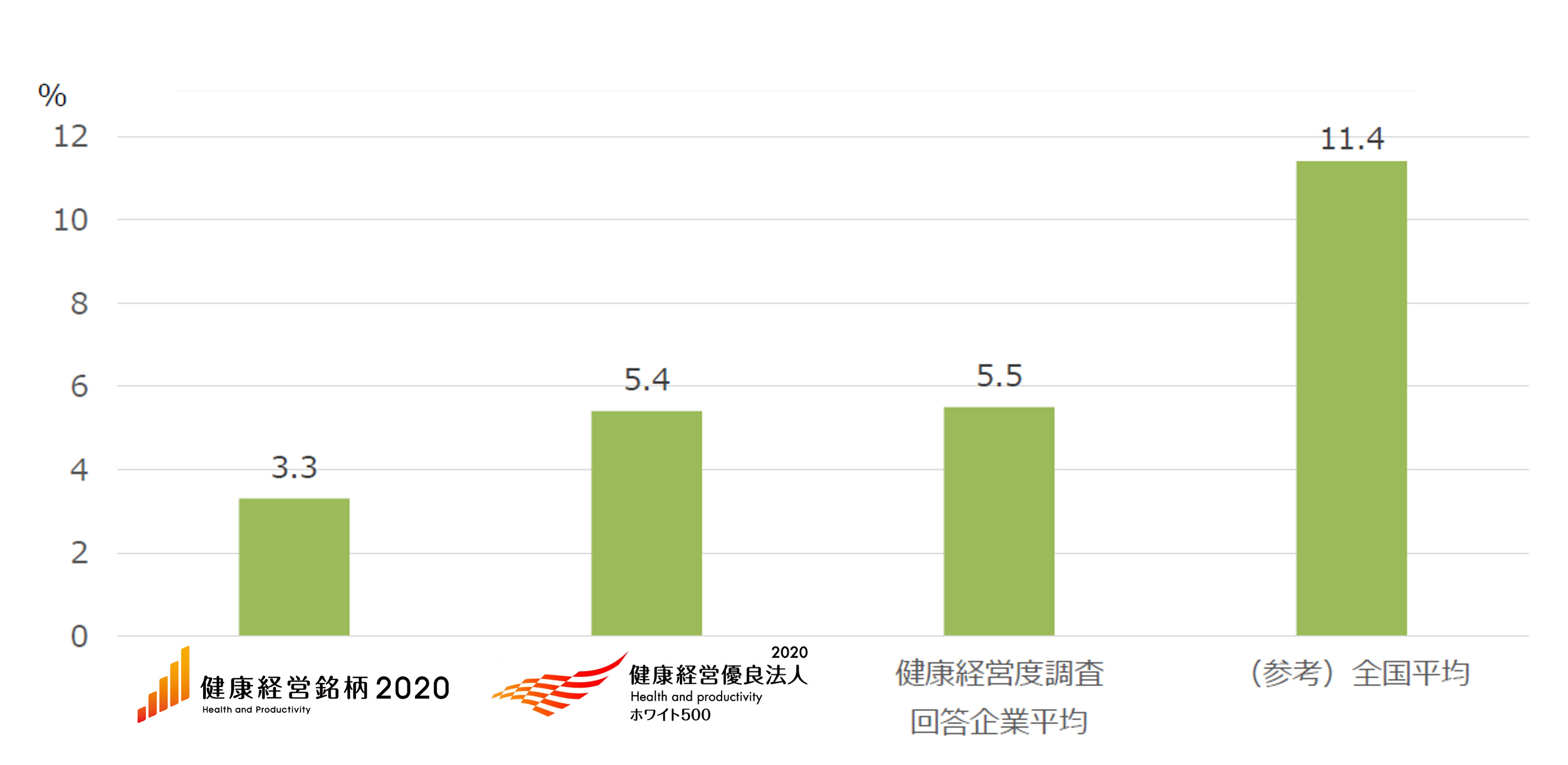

① 離職率の低下

『健康経営』を積極的に行っている企業と、そうでない一般企業の離職率をグラフにしたものです。

出典元:経済産業省ヘルスケア産業課「健康経営の推進について」令和3年10月 42ページ

全国平均の離職率が11.4%に対し、健康経営銘柄取得をしている企業では3.3%。離職率の差が8.1%もの差があるのです。健康経営の推進は、企業の財産である人材の流出を防ぐ大きな手段といえるでしょう。

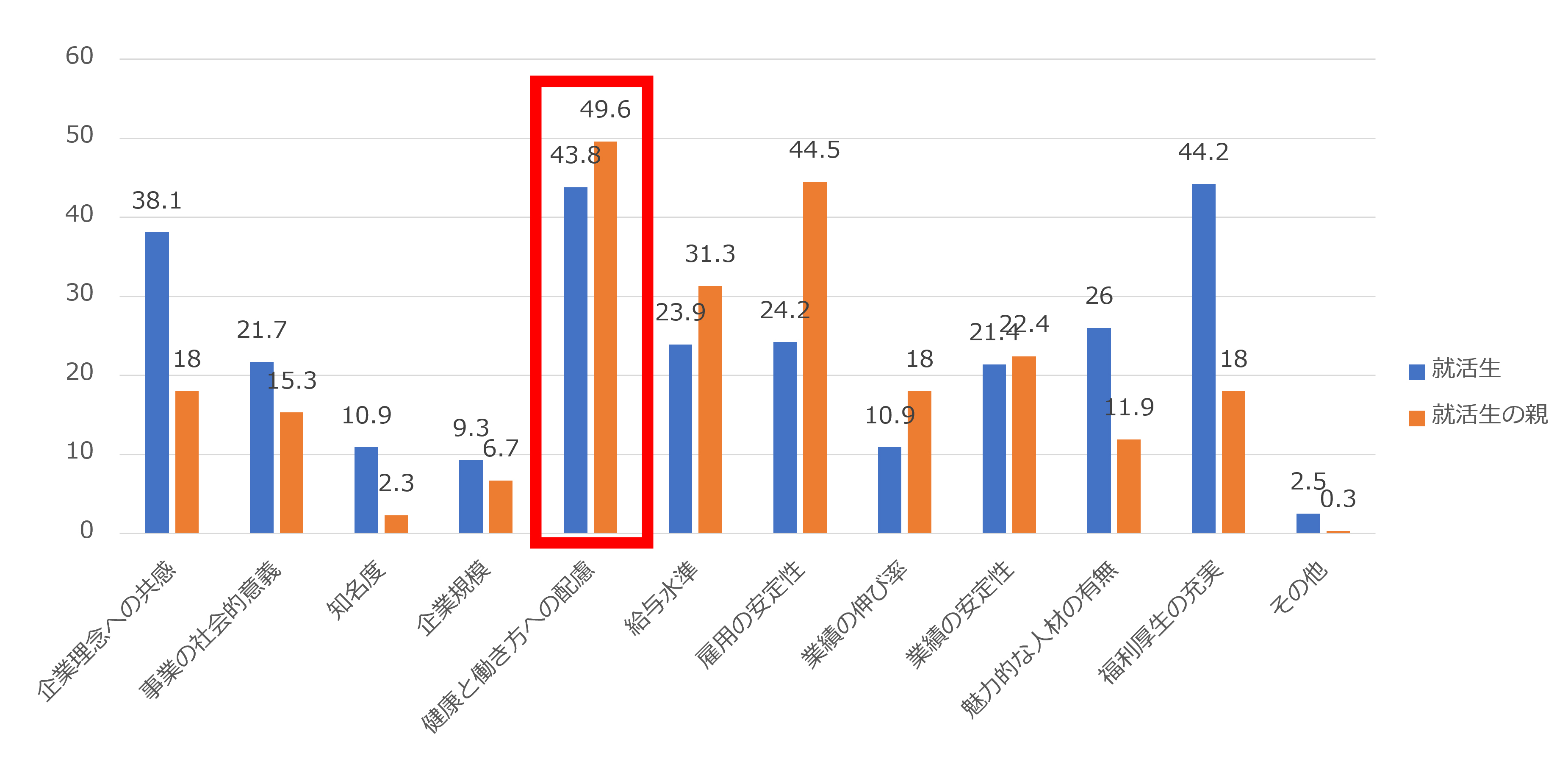

② 採用市場での優位性

就活生とその親に対して、就職先に臨む勤務条件などをアンケート調査した結果、「健康と働き方への配慮」を重視する傾向にありました。就活生の約7割が親の意見を尊重するという調査結果もありますので、双方の意見を満たすことはとても重要です。

出典元:経済産業省ヘルスケア産業課「健康経営の推進について」令和3年10月 55ページ

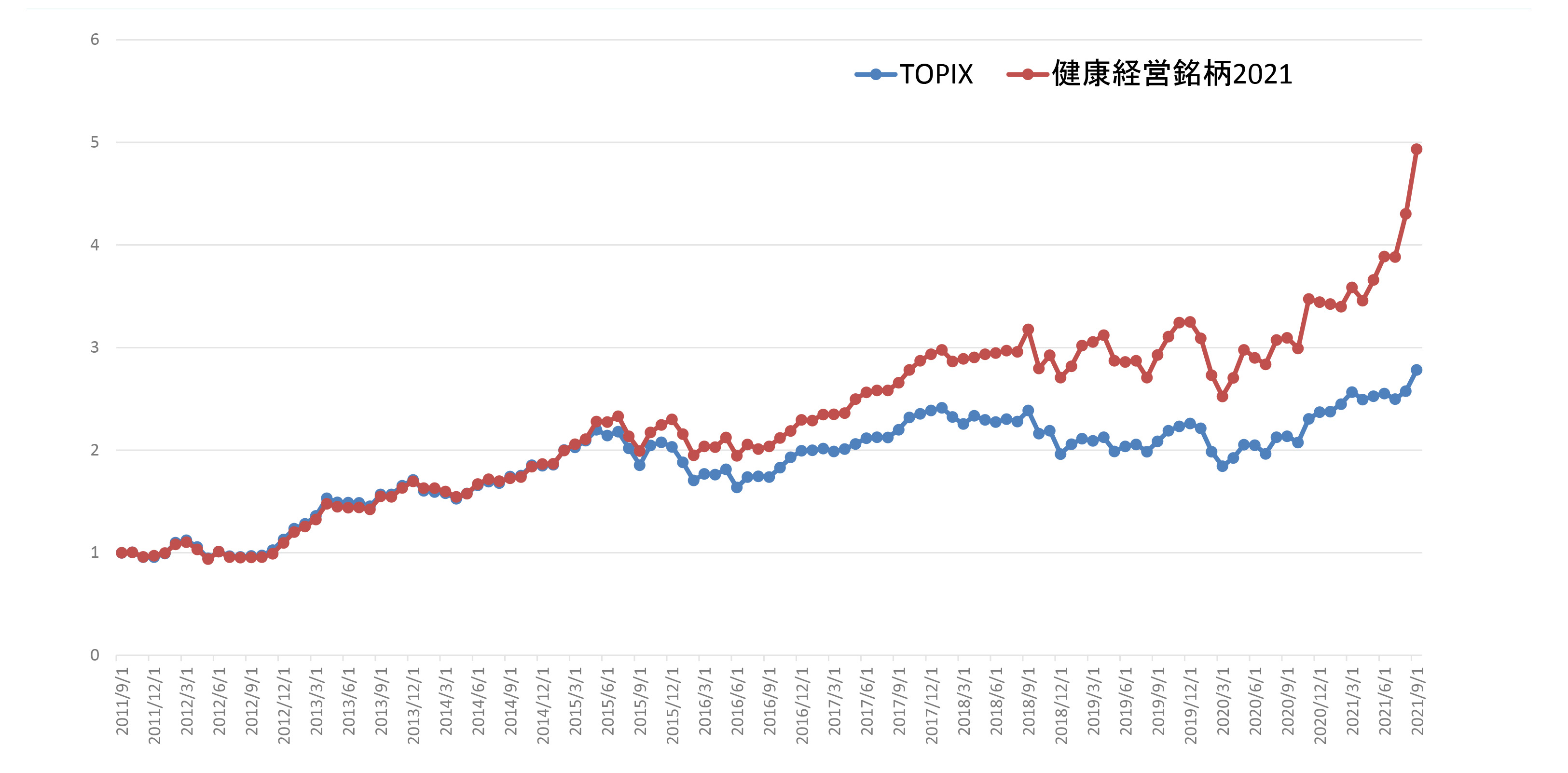

③ 株価指数の変化

健康経営銘柄2021に選定された企業の平均株価とTOPIXの推移を、10年間で比較したグラフです。

引用元:経済産業省ヘルスケア産業課「健康経営の推進について」令和3年10月 49ページ

銘柄に選定された企業の株価は、TOPIXを上回る形で推移していることがわかります。『健康経営』への取り組みは、投資家にとって好印象を与え、株価に好影響を与えることができるのです。

取り組みの前段階では、以上の3つのメリットを経営層に伝えることで、納得感をもって取り組みはじめることができます。

3-2 取り組み開始

『健康経営』の取り組みにはさまざまなものがあり、企業がアピールしやすいものとしては、ウォーキングイベントやラジオ体操週間、最近ではオンラインフィットネスなどの施策も見られます。その中の成功例を自社で真似してみようと、ただ単に転用するのは早計です。

たとえば、あなたの会社に「メタボが多い」という事実があったとします。ひとくくりにメタボといっても、喫煙・飲酒、車通勤による運動不足、リモートワークなど働き方の変化など、さまざまな要因が考えられます。

要因として考えられるものに対しては、「あたり」をつけてから取り組むことが重要です。自社の社風や働き方にあった形で、取り組みを考えて実践していきましょう。

3-3 PDCA循環

前述した施策を実施するだけではなく、取り組みの結果を分析する必要があります。分析する場合は、従業員目線・社外目線の双方からの視点で実施することが大切です。従業員目線では、サーベイを行い施策に反映させていきましょう。声を拾い、施策として展開していくことで『健康経営』に対する意識を従業員にも持ってもらうことができます。

社外目線では、健康経営度調査が有効です。年に一度行われる調査表を提出することで、自社の活動の振り返りを行うだけでなく、その結果のフィードバックをもらうことができます。また、健康施策を実施するだけでなく効果検証を行うことは、健康経営銘柄・健康経営優良法人取得にも高いウエイトを占めます。実施してどのような結果が得られたのかだけではなく、結果が得られなかった場合には何がボトルネックになっていたのかを分析することが必要です。

たとえば禁煙施策を講じた際には、「禁煙成功者」のデータを取るだけではなく、禁煙しようと思った「意識変容」、実際にアクションを起こしてみた「行動変容」の対象人数を測定することも、次の打ち手を考える上でも重要な効果検証となります。

3-4 評価の社外開示

評価を受けるには、健康経営優良法人認定やホワイト500の取得が有効です。ただし、健康経営優良法人の認定を目指すことは、確かに良い取り組みではありますが、決して「目的」ではないことに注意が必要です。健康経営優良法人認定は、国の定める健康経営に対して優良な取り組みを行っている企業の基準になるものです。認定取得を目的とするのではなく、自社の健康経営度を向上するためのマイルストーンとして位置づけましょう。

また、経済産業省はSDGsの目標の一つとして健康経営を位置付けております。会社のコーポレートサイトなどにSDGsへの取り組みとして掲載することで、社外への発信の一助となるでしょう。

4.【大企業編】健康経営の取り組み事例

本章では、健康経営の取り組みに成功している大企業の事例を紹介します。大企業でなくとも参考になる事例もありますので、ぜひ参考にしてみてください。

4-1 明治ホールディングス株式会社

トップコミットメントを重要視し、それを社内外へ発信することで喫煙対策を実施している好事例です。

【取り組み概要】

- “役員喫煙率ゼロ”を目標に、現在喫煙している役員は、誓約書のもと「2023年度中の卒煙」を社内外に宣言

- 就業時間内禁煙

- 職場での完全分煙

- 希望する従業員への禁煙プログラムの提供

- 喫煙者の自宅に社長名にて禁煙を支援する内容の手紙を送付

4-2 小野薬品工業株式会社

従業員各自に設定したKPIが特徴的な事例です。

KPI設定を、一般的な体重やBMIなどだけでなく、健康年齢と実年齢の差としており、取り組む側にとっても「適度な危機感」をもって健康増進に取り組めそうです。

また、施策の対象範囲が広く設定されているのも特徴です。

【取り組み概要】

- 社員の健康年齢と実年齢との差をKPI項目(2022年度-1.8歳→2026年度:-3.0歳)として設定

- ウォーキングイベントの参加対象者を、正社員だけでなく、その家族、派遣社員・業務委託社員まで拡大

- ウォーキングイベントを海外関係会社の社員にも推奨

4-3 アネスト岩田株式会社

サーベイ実施による課題特定から、施策実施、効果測定まで一貫した理想的なフローを実現できているうえ、成果も上げている好事例です。

ワークエンゲージメントの向上とプレゼンティイズム損失の低減に正の相関が表れています。

【取り組み概要】

- 健康意識調査の実施、分析

- ウォーキングイベント(年1~2回実施)

- 運動会(3拠点)の実施

4-4 日本航空株式会社

大企業ならではの課題や規模に合わせて取り組みをされている好事例です。

組織が大きいと、会社のメッセージを末端まで届けることが難しくなりがちですが、職場単位で自走できる仕組みを作り上げることで、成果を上げています。

【取り組み概要】

- 職場単位に配置したWellnessリーダーが各職場で取り組みやすい健康増進活動を自主的、継続的に企画・実施

- 重点項目(現在は生活習慣病、がん、メンタルヘルス、タバコ対策、女性の健康)とKPIで目標設定し、社員、会社、健保が一体となって取り組む

- 強固な産業保健体制の構築(常勤産業医8名うち2名は精神科医を配置し、保健師、看護師、心理士、視能訓練士、薬剤師、理学療法士、フィットネストレーナーなどによる体制を構築)

- 健保では、管理栄養士の配置や外部EAPとの提携などにより家族サポートを実施

4-5 株式会社NSD

インセンティブプログラムの導入により、従業員の平均歩数や施策への参加率を向上させた事例です。

健康アプリを活用し、ゲーミフィケーションの要素を取り入れながら行動変容を促しています。

【取り組み事例】

- 健康アプリを活用したウォーキングイベントの実施

- インセンティブプログラムの導入

- 疑似的な日本一周を行うウォークラリーをアプリ上で実施

4-6 コニカミノルタ株式会社

「ワン・マネジメント体制」で一体的なコラボヘルスを運営

人事部長が健保理事長を、人事部の健康管理責任者が同常務理事を兼務。会社と健保組合のリソースを最大限活用できる一体運営で、健康増進の施策を迅速な意思決定を行いながら積極的に推進しています。

【取り組み概要】

- 他部門や社外パートナーとの「気づき」や「学び」を得て業務に生かすことを目的に、全社的な交流活動「ネットワーキング」を推奨。会社施設の利用推奨や飲食代の補助を行う制度で、2019年度は新型コロナの影響を受けたものの、全従業員の半数以上が参加しました

4-7 株式会社丸井グループ

全社横断で社員が健康経営を社会に広める活動を実施

「ウェルネス経営推進プロジェクト」に参加している社員が、積極的に他企業や大学などとも連携して健康経営の普及に尽力。地域住民対象の健康増進イベントを開催するなど、新たな領域の取り組みも実施しています。

【取り組み概要】

- 2020年春の緊急事態宣言発令中には、就業困難な社員を特別休暇扱いで自宅待機にしたり、マスクが手に入らない社員に配布するといった対策がされました。また、運動不足解消のため、産業医によるオリジナルストレッチ動画を制作、社内イントラで配信するなどの独自の対策も行われています。

4-8 大日本住友製薬株式会社

三次喫煙のリスクを考慮したさまざまな喫煙施策を実施

三次喫煙のリスク低減までを見据え、さまざまな施策を実施。その一つとして、全国の事業所内全面禁煙を実現。喫煙者ゼロを目指し、毎年喫煙率を2ポイントずつ減らすことを目標に、計画的な取り組みを着実に継続しています。

※引用:厚生労働省 受動喫煙防止対策の現状と課題

【取り組み概要】

- 婦人科検診の受診率を上げていくため、メール送信など積極的な受診を促進。女性向け冊子の制作や社内イントラなどを通じて啓発にも日からを入れた結果、2019年度のがん検診受診率は、乳がんが前年度比24.9ポイント増、子宮頸がんが同18.9ポイント増と大きく改善しました。

4-9 アサヒグループホールディングス株式会社

感染症罹患時のリスクも念頭に置き、喫煙対策をよりいっそう強化

喫煙者は特に罹患時リスクが高いため、2020年度は重点課題に掲げる「喫煙対策」の推進をさらに強化。密集・密接になりがちな「喫煙所で過ごす機会」を減らすことも重要とし、施設内禁煙と就業時間内禁煙施策を実施しました。

【取り組み概要】

- 工場勤務者の半休に満たない「早上がり」のニーズに応えるため、大規模工場において時間単位でも休暇として取得できる「超勤休暇」を試験導入。対象者の39%が利用し、取得者の93%が「メリハリある働き方が向上した」と回答しました。

4-10 Zホールディングス株式会社

健康宣言「UPDATEコンディション」を掲げ、独自性のある健康経営を推進

健康宣言の実現に向けて、人事部門の統括本部長とYG健保組合理事長を兼任する執行役員がCCOに就任し、就業規則に健康経営の条項を明記。健診結果に基づき、健康施策の定量・定性(アンケート・インタビュー)データを利活用したPDCAサイクルを回しています。

【取り組み概要】

- 社内レストランでは、従業員の健康を管理・支援しており、脂質の高いメニューの値上げと、魚料理の値下げ「揚げ物税・お魚還元」施策を開始。揚げ物の喫食数は減少し、魚料理は増加しました。

4-11 株式会社KSK

感謝の気持ちを伝え合う仕組みを開発し、社内外の関係構築を円滑化

客先に常駐する社員が多いことから、コミュニケーション活性化のための示唆を積極開催。感謝の気持ちを伝え合う「スマイルカード」システムを開発し、対面機会が少ない中でも結束力を高めています。カードは外部にも送信でき、社外との関係構築にも活用されています。

【取り組み概要】

- 健康促進施策のため、システムを導入。1日8,000歩以上歩くとポイントを付与するほか、摂取/消費カロリーの差が一目で分かる。段丘位制も取り入れてモチベーションアップを図るなど工夫し、正常血圧者は、84.4%と高水準を示しました。

4-12 日本電信電話株式会社(NTT)

アプリやWebシステムでライフスタイルの変化にも柔軟に対応

アプリで歩数目標のミッションを配信したり、食生活に関する情報配信サービスを提供したりして行動変容を促す施策を行っています。また、健診結果や毎日の歩数・体重などのデータをダッシュボード昨日として機能として社員へ提供する仕組みを構築し、健康リテラシーの向上を図っています。

【取り組み概要】

- 社員が気軽に体を動かせるよう、同社所属のスポーツ選手を起用したエクササイズ動画を制作し、配信。業務の合間に行える動きを短時間にまとめるなど工夫した内容で、社員の運動習慣率向上につながっています。

4-13 日本国土開発株式会社

着実に効果を出し続ける「働き方と健康意識のW変革」

経営トップ自らが健康管理最高責任者(CHO)となり、「働き方と健康意識のW変革」を掲げて取り組みを推進しています。また、建設業界の慢性的な人手不足の改善に向け、個々の健康意識改革を推進。健診再受診対象者へは社長名で案内状を送付するなど受診勧奨を徹底しています。

【取り組み概要】

- コロナ禍で行動制限がかかる状況の中、コミュニケーション促進を目的として、オンラインによる「ビンゴゲーム大会」を実施。また、チャットツールを活用し、育児ママ&パパの日常的なコミュニケーションも活発になっています。

5.【中小企業編】健康経営の取り組み事例

本章では、健康経営の取り組みに成功している中小企業の事例を紹介します。できることから、自社の課題に向き合っている好事例です。

5-1 アイデアル株式会社

採用力の強化を目的に、健康経営への取り組みを始めた同社は、アンケート結果の分析から課題の設定・施策の実施・効果検証と、PDCAサイクルを回すことで、睡眠不足を感じる従業員数を半分にするという目標を達成しました。

【取り組み概要】

- 健康調査を実施し、回答をもとにした課題の仮説建て

- 全従業員が5チームに分かれ、チーム対抗戦で「一日平均8,000歩」を目指す歩数チャレンジやストレッチ施策を実施

- 引き続き健康調査で定点観測し、効果検証

5-2 株式会社エヌ・ケーエンジニアリング

女性特有の病気や不調を抱えている社員からの声をきっかけに、女性特有の健康課題に対して取り組みをはじめた事例です。経営者との距離が近いから実現できた、中小企業ならではの事例です。

【取り組み概要】

- 会社負担で、卵巣がん、子宮がんの腫瘍マーカー検査を実施

- 婦人科検診の受診を希望する従業員が勤務時間内に受診できるよう配慮

- 女性特有の病気や不調に関するリーフレットを作成し配布

- 就業時間中に女性社員で集まり、病院・協会けんぽからの資料などを用いて、困っていることなどをディスカッションする場を設けた

5-3 株式会社シニアライフアシスト

社員が、がんに罹患したため、長期の治療と仕事を両立できる「治療休暇制度」を新設し、治療しながらでも勤務できる体制を整えた事例です。中小企業は、一人ひとりの活躍が大企業以上に重要です。たとえ対象者が少数派であったとしても、従業員を大切にする姿勢は全社員に伝わるのではないでしょうか。

この事例をきっかけに、全従業員向けの取り組みにも着手しています。

【取り組み概要】

- 健康づくり担当者が両立支援コーディネーター基礎研修を受講

- 就業規則に「治療休暇制度に関する規程」を追加し、全社員に周知

- 両立支援推進ポスターの作成、掲示

- 40歳以上の健診休暇制度を導入

5-4 株式会社マルハナ

5日間の有給休暇取得を義務付けたにもかかわらず、有給取得日数の平均が5日程度に収まってしまった同社は、工夫をこらすことで、有給取得促進を行い年間平均10日有給が取得できる環境へ変化し、「浜松市ワーク・ライフ・バランス等推進事業所」に認証されました。まったくコストをかけずとも成果を上げられる好事例です。

【取り組み概要】

- 年間休日表を色分けして見やすくし、休日の取り方を説明

- 有給休暇を半日単位で取得できることを再度説明

- 決算終了後の9月に全従業員が参加する会議で健康宣言を説明

- 有給休暇取得日数が少ない人に個別に声かけ

5-5 豊国工業株式会社

大卒就職者の3年以内離職率が高止まりしており、採用コスト増加の原因となっていたことをきっかけに、副社長の提案により健康経営をスタート。健康経営に着手してから、3年以内離職率(2021年度)は18%と平均値を大きく下回ることに成功した事例です。手厚いオンボーディング施策と、社内コミュニケーションの活性化が功を奏した格好です。

【取り組み概要】

- メンター制度による若手社員のサポート

- 若手社員を対象とした階層別研修やレクリエーションイベントの実施

6.『健康経営』を成功させるポイント

『健康経営』は導入してもすぐには効果が見えづらいものです。ただし、自社に適した取り組みを模索しながらPDCAの循環を回し、根気よく継続していくことが成功へと導くカギとなります。本章では、成功のための基本的なポイントを解説します。

6-1 経営層が健康づくりへの理解を深める

『健康経営』を推進するうえで重要なことは、経営層や管理職が健康経営の重要性を認識し、推進力を発揮していくことです。従業員に行動を促すためには、まずトップの経営層が自ら動いて、率先して取り組んでいかなければなりません。

企業が『健康経営』に取り組んでいることを社内や社外、すべてのステークホルダーにメッセージとして発信する際も、企業のトップが経営理念を明文化することで、より多くの影響力を与えることとなります。企業のトップである経営者は、自社の課題を常に把握し、全従業員に推進を働きかけていくことにより、より成果を出しやすくなります。

6-2 職場全体で取り組みやすい仕組みを作る

続いて、経営層が中心となり従業員を巻き込みながら、さまざまな施策を継続して打ち出していくことです。

企業が健康に役立つ情報提供や、すばらしい健康施策を打ち出しても、ほとんどの従業員がそれに対して無関心だったり、行動に変化がなかったりすれば無意味なものとなってしまいます。逆にその施策が従業員にとっては押し付けられ感があり、会社に対して反発をする人が出てくるかもしれません。

まず取り掛かりとしては、従業員が健康をあまり意識しない自然な流れとなるようにスモールスタートをすることです。企業がさまざまな形で健康イベントや健康ポイントの付与などを行う中で、徐々に健康課題を意識できる取り組みを実施していくのが良いでしょう。

たとえば、部署の垣根を外して無作為に従業員を5人~10人程度のグループを作り、もちろん社長や経営層もそのどこかのグループに加わるようにします。グループ対抗でウォーキングキャンペーンや健康に関わる日常生活の行動記録の登録キャンペーンなどを実施し、上位となったグループにはポイントやプレゼントを付与するという施策なども効果的です。

普段接することの少ない従業員同士が一緒のグループになることで、はじめは乗り気でなくても、連帯責任を感じるようになり、やらなければならないという気持ちにもなります。また、同じグループに社長や経営層がいることでも、サボれないという気持ちになるでしょう。開始当初はやらされ感があったとしても、プレゼントなどをもらえることで、継続して健康課題に取り組める耐性が出来上がっていきます。

6-3 『健康経営』の目標の明確化と効果を見える化する

前項3-2の『健康経営』を「職場全体で取り組む」際は、経営層、健康経営推進担当者、従業員のすべてが課題を共有し、解決のために同じゴールを目指すことが必要となります。同じ目標に向かうことで、モチベーション低下や推進力の低下を阻止することができます。特にゴールとなるものを数値化して、それをクリアするために全社で頑張っていくというのも良いでしょう。

また、施策後の効果を数値で明確にすることは、その後の継続にも大きく影響を与えます。施策後の数値やデータは、必ず分析をし課題を抽出して次の施策に活かしていかなければなりません。さらには、経営層や全従業員にも展開して、さらなる取り組みを行っていくことが

重要です。

なお、独自の指標を使う場合は、算出方法を統一する。また同業種・同業界において共通化が可能な指標を用いて成果を確認し、経年変化も示しておくとよいでしょう。

改善されなかった場合においては、原因を可能な限り特定した上で、次のステップへ移行することが望ましいです。

6-4 専門家に協力を依頼する

ここまでみてきた通り、『健康経営』は企業にとってメリットが多く、自社をさらに大きく成長させるためにも導入が必須となりつつあります。ただし、自社だけで導入・推進しようとしても、おそらく何から着手すべきかわからず、いろいろなサイトで調べたり、セミナーなどに参加したりと、時間だけがどんどん経過していくことでしょう。

そのような時、健康経営コンサルティング会社に相談してみるのも一つの方策です。社外の健康経営のコンサルタントは豊富な経験をもとに、企業の現状を的確にヒアリングし、客観的に可視化することが可能です。

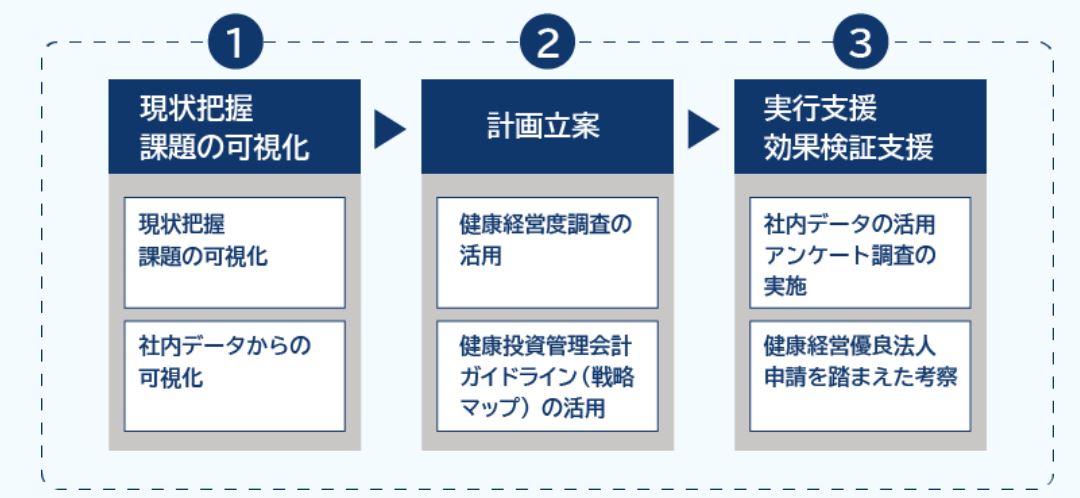

イーウェルの「健康経営推進支援サービス」は、健康経営を推進する上で必要な「健康経営度調査」「健康投資管理会計ガイドライン」などを活用して、専門のコンサルタントが企業の健康経営の第一歩からPDCAサイクルの循環までをサポートしていくサービスです。イーウェルは企業の従業員様の健康状況・施策の課題解決に向けたソリューションを多く保有しています。

イーウェルの健康経営推進支援サービスの仕組み

以下のボタンより、さらに詳細を確認できます。ダウンロード資料も豊富にそろえていますので、ぜひクリックしてご覧ください。

健康経営の第一歩からPDCAの循環まで「健康経営推進支援サービス」

健康経営を推進するうえで必要な「健康経営度調査」「健康投資管理会計ガイドライン」などを活用して、企業の健康経営の第一歩からPDCAを回していくお手伝いをするコンサルティングサービスです。

7.健康経営推進支援サービスの成功事例

前章でご紹介したイーウェルの「健康経営推進支援サービス」を導入し、専門コンサルタントのサポートのもと経営課題の解決に向け健康経営を推進し、さらに健康経営優良法人の認定を更新し続けている3社の企業事例を紹介します。今後、健康経営を主軸として経営課題を解決していきたい、健康経営優良法人の認定を目指したい、という企業様の参考としていただければ幸いです。

7-1 事例① 従業員のパフォーマンス向上とウェルビーイングにおける課題解決

素材メーカーであるA社は、従業員への健康投資が企業の長期的な成長につながると考えています。従業員の健康の基盤となる労働安全衛生への取り組みや、健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実施・推進しています。特に以下の3点を重点施策として挙げています。

① 従業員の健康意識向上(啓発、教育)への取り組み

- 健康経営に関する情報発信

- リテラシー向上に向けたセミナー

② 従業員の生活習慣改善(運動、食事、禁煙支援など)への取り組み

- ウォーキングイベントの実施

- 禁煙プログラムの実施

- 特定保健指導の実施

③ メンタルヘルス対策の強化(高ストレス従業員・職場への改善対応など)への取り組み

- ストレスチェック受検への推奨・実施

- 高ストレス者への面談

これらの健康投資の効果として、以下の通り改善傾向にあるという結果となりました。

|

2020年度 |

2022年度 |

改善率 |

|

|

運動習慣者比率 |

21.7% |

23.9% |

2.2% 改善 |

|

ストレスチェック受検率 |

81.9% |

83.2% |

1.3% 改善 |

|

喫煙率 |

22.6% |

20.8% |

1.8% 改善 |

|

ハイリスク者の管理(治療継続)率 |

61.5% |

98.5% |

37% 改善 |

|

平均月間所定外労働時間 |

9時間 |

8時間 |

1時間 改善 |

|

平均年次有給休暇取得率 |

61.7% |

76.0% |

14.3% 改善 |

最終的な経営課題である「従業員のパフォーマンス向上」と「従業員のウェルビーイング」の実現に向けて、健康経営に取り組み解決していくために、イーウェルもサポートを継続しております。その結果としてA社は「誇りとやりがいのある会社」となり、最終的には、企業価値や生産性の向上へとつながるために、さらなる発展を遂げています。

7-2 事例② 組織の活性化における課題解決

エンジニアリング会社のB社は生活習慣病対策やメンタルヘルス対策等の各種施策への取り組みを強化するとともに、「働き方改革」や「ダイバーシティマネジメント」と連携しながら、「健康経営」の目標達成するために、次の3つの観点からの重点施策を推進しています。

① 職場の健康

- 年間総労働時間のさらなる減少(会社休日の増加)

- 有給休暇取得率のさらなる向上

- フレックスタイム制度の利用促進

② こころの健康

- 産業保健スタッフ拡充による健康相談の利用促進

③ からだの健康

- 運動機会の増進(運動習慣率の向上)

- 喫煙者の減少

- 女性の健康課題に関する各種施策

これらの健康経営の施策により効果検証を行い、以下の通り、取り組み状況に関する指標、意識・行動変容に関する指標、最終的な目標すべてにおいて改善傾向という結果となりました。健康経営の各種施策が健康課題の改善、さらには企業課題の改善に良い影響を与えていることが明確になりました。

|

2019年度 |

2022年度 |

改善率 |

|

|

運動習慣者比率 |

21.1% |

26.1% |

5.0% 改善 |

|

適正体重維持者率 |

54.0% |

59.1% |

5.1% 改善 |

|

プレゼンティーイズム |

67,142円 |

42,880円 |

24,262円 改善 |

|

ワークエンゲージメント |

24.2点 |

24.9点 |

0.7点% 改善 |

経営環境が厳しい中、組織の活性化は企業成長に欠かかせないものと認識し、フィジカル面・メンタル面の両面で健康な社員がいてこそ実現できるものと考えているB社にとって、イーウェルの健康経営支援サービスは、なくてはならないファクターとなっています。

7-3 事例③ 生産性向上や組織の活性化における課題解決

汎用機械器具の製造や販売などを行うC社は、企業の発展には一人ひとりの『生産性向上』と『組織の活性化』が重要であるとし、その基盤は従業員が健康であることと考えています。そのため、健康維持・増進に対する取り組みにチャレンジしやすい風土と環境を作り上げ、働くすべての人が健康意識を持ち、笑顔でイキイキと輝くことを目標としています。その目標に向け、次の重点施策を推進しています。

①食事支援:健康に配慮した食事、朝食促進

②飲酒:飲酒について

③運動支援:健康経営オフィス、社内事務活用、ウォーキングイベント

④コミュニケーション促進:各拠点での活動、全社イベント(食事支援、運動支援など)

⑤休憩・その他:メンタルヘルス、eラーニング、特別休暇、有給休暇、リラクゼーションルーム、睡眠について、禁煙支援

これらの各種取り組みの成果として、以下の通り改善傾向にあるという結果になりました。

|

2020年度 |

2022年度 |

改善率 |

|

|

パフォーマンス指標 |

80.5% |

89.0% |

8.5% 改善 |

|

適正体重維持者率 |

60.0% |

62.0% |

2.0% 改善 |

|

プレゼンティーイズム |

43,101円 |

30,697円 |

12,404円 改善 |

|

アブセンティーズム(日/人) |

3人 |

2.3人 |

0.7人 改善 |

|

ワークエンゲージメント |

24.4点 |

25.9点 |

1.5点 改善 |

|

特定保健指導 終了率 |

77.0% |

98.0% |

21.0% 改善 |

|

ストレスチェック受検率 |

93.6% |

97.7% |

4.1% 改善 |

経営課題である「組織の活性化」「生産性の向上」「個人のパフォーマンスの向上」「健康寿命延伸」などの経営課題解決に向けての健康経営施策を推進していくために、イーウェルもサポートを行っています。C社の従業員が「笑顔でイキイキと輝ける」よう、そして持続的成長が続くようともに歩んでいる状況です。

8.まとめ

『健康経営』に取り組む4つのステップをご理解いただけましたでしょうか?

- 取り組み前

- 取り組み開始

- PDCA循環

- 評価の社外開示

これらの4つのステップにより、自社がどの段階にあるのか検証し、次のステップへ進めるよう、取り組んでみてください。また、自社内で試行錯誤しながら推進するのは、多くの時間と手間がかかります。近年は健康経営専門のコンサルティング会社も多数ありますので、相談してみるのも、一つの手段としていいのではないでしょうか。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend