ダイバーシティ経営を成功させるための3つのポイント

最近よく「ダイバーシティ経営」という言葉を耳にしますが、どのような内容かご存じでしょうか?

例えば、日本では「女性活躍推進」が特に注目されていますが、これはダイバーシティ経営の一部です。ここでは、ダイバーシティ経営が注目されている理由やメリット、また成功させるためのポイントをご紹介いたします。

※この記事は、2021年8月5日に開催されたウェビナー『ダイバーシティの重要性について考える~成功させる3つのポイント~』の内容をもとに作成しています。

目次

1.なぜダイバーシティ経営が注目されているのか

なぜダイバーシティ経営が注目されているのか、歴史や現在の日本の状況を見ていくと分かってきます。

1.1 ダイバーシティとは

ダイバーシティとは「多様性」のことです。

人種や性別などの外見的な違いは非常にわかりやすいですが、性格や価値観など、内面にもさまざまな違いがあります。つまり ダイバーシティの考え方は、様々な人の個性の違いを積極的に取り入れるという考え方です。

1.2 ダイバーシティの歴史

もともとは1960年代にアメリカで広がった考え方です。

アメリカの主な取り組みとしては「人種差別撤廃」「性別による雇用条件格差」の2点が挙げられます。これは差別による訴訟を避けるためのリスクマネジメントが目的でした。

一方、日本では約20年後に「男女雇用機会均等法」や「男女共同参画社会基本法」が制定されました。ただし日本では、男女差別にのみに焦点を当てていました。

1.3 なぜ今になって注目されているのか

それではなぜ今になって「ダイバーシティ経営」が注目されているのでしょうか。

3つの理由を説明します。

① 少子高齢化

少子高齢化により日本の労働人口は減少していきます。2060年には現在より4割減少すると予測されています。その結果、企業にとっては労働力の確保が課題になってくるでしょう。

② グローバル化

今では様々な企業が日本だけでなく海外展開を目指しています。

海外展開する上では現地の情報を知る必要があるのではないでしょうか。日本を基準として考えてしまっては、せっかく海外展開しても商品が売れないなど、失敗に終わってしまうおそれがあります。

そのためには外国人の人材採用など社内のグローバル化が必要です。

③ 働き方の多様化

もともと在宅勤務は育児や介護で自宅を離れられないような人が働きやすいように取り入れていた企業が多いのではないでしょうか。一方で制度を入れていなかった企業は、コロナ禍に急務で対応したことでしょう。

今回のコロナ禍のように急務で対応するのではなく、ダイバーシティ経営を取り入れ、働く環境を整えることが大切です。

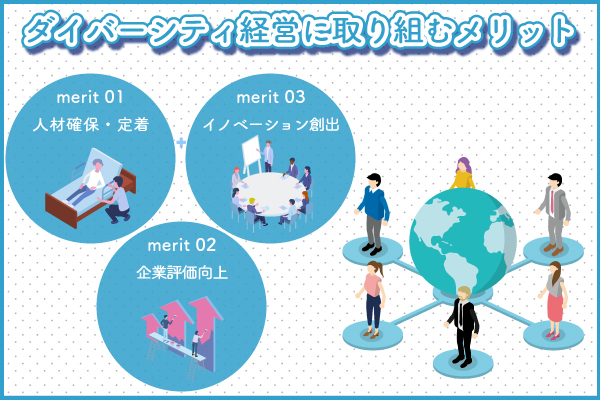

2.ダイバーシティ経営に取り組むメリット

それでは、「ダイバーシティ経営」に取り組むメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。3つ例を挙げてご紹介いたします。

2.1 人材確保・定着

人材の確保や定着率向上ができます。

「ダイバーシティ経営」に取り組むことで、社員が働きやすい環境を整えることになり、育児や介護をしている社員はより働きやすくなります。また求職者にとっては環境が整っていることで魅力的な職場と見えるため、多様な人材から応募が来ます。応募総数が増えるため、企業は優秀な人材を確保できることにつながります。

2.2 企業評価向上

「ダイバーシティ経営」に取り組むことで、【多様な人材⇒個性を重視】している企業と社外へアピールすることができ、企業の評価向上につながります。

2.3 イノベーション創出

「ダイバーシティ経営」に取り組むことで、国籍・性別・年代の異なる多様な人材が集まります。

多様な人材が集まることで、各人が持っている異なる視点で新しいアイデアの創出や、別の社員のアイデアをブラッシュアップし発展させることにより、イノベーション創出の機会も期待できます。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

3.ダイバーシティ経営を成功させる3つのポイント

ダイバーシティ経営を取り組むメリットをご紹介いたしましたが、実際に何からして良いかわからないという方が多いのではないでしょうか。ここからはダイバーシティ経営を成功させるポイントを3つご紹介いたします。

3.1 明確な目標設定を行い、会社全体に発信する

ダイバーシティ経営を進めるためには、特定の人だけではなく会社全体が共通した認識が必要です。そのためには【現状把握⇒目標設定⇒会社全体への発信】という手順で進めるのが効果的です。

・現状把握

現状を数値の面から正しく把握し、強化すべきところはどこなのかを洗い出す必要があります。さまざまな属性で社員データを集計し、その属性ごとの全社における割合や勤続年数、役職などを可視化することが、ダイバーシティ経営を推し進めるうえでの第一歩につながります。

・目標設定

現状を可視化したデータを基に具体的な目標を決めます。

「5年間で外国人社員を10人採用する」など、数値目標を立てるとより効果的です。

・会社全体への発信

会社の上層部や特定の人のみがこの目標を認識するだけでなく、会社全体に取り組みを発信することで周知を行うことで、従業員も同じ目標に向けて進んでいく必要があります。

3.2 「心理的安全性」による強いチーム作り

「心理的安全性」とはアメリカのGoogle社が発表したチームの状態のことです。

対人関係においてリスクある行動を取ったときの結果に対する個人の認知の仕方と説明されており、つまり安心して発言や行動ができるチームのことを指します。

発言することで無知や無能だと思われたら嫌だという考えがあっては、活発な意見も生まれません。心理的安全性がもたらされることで、メンバーは主体的に行動することができ、パフォーマンスの向上に繋がるでしょう。

参考:Google re:Work(https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/introduction/)

3.3 適切な視点で効果測定・改善を実施する

施策を実行した後に狙い通りの効果が出ているか測定をします。測定には「設定した目標が実現されたか」「組織力が向上したか」という2つの視点が重要です。

特に2つ目の「組織力が向上したか」については上層部や特定の人だけではなく、従業員の声を聞きましょう。必ずしも上層部や従業員が感じていることが一致しない可能性もあります。声を聞く上では社内アンケートの実施は効果的です。

4.まとめ

本記事ではダイバーシティ経営が注目されている理由や取り組むことでのメリットを紹介いたしました。ダイバーシティは企業が成長していくためには欠かせないものです。本記事がダイバーシティ経営を推進するための手助けになれば幸いです。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend