ストレスコーピングとは?ストレスの仕組みや6つの種類(対策方法)を解説

現代社会において、隣り合わせにある自身のストレスをどのように解消していけるかがとても重要になってきています。

とはいえ、仕事や家族間での人間関係、家計・収入面など、複雑な要因で起こり得る多様なストレスに対応するのはそう簡単ではありません。

そこで、ストレスと上手に向き合う方法として「ストレスコーピング」が挙げられます。本記事では、現代社会で必要不可欠であるストレスコーピングとは何か、その種類や活用ポイントまで詳しく解説していきます。

専門家による関連記事【ダウンロード用資料】

専門家が執筆したこの記事もたくさんの方に読まれています。ぜひダウンロードください。

目次

1.ストレスとストレスコーピングの前提知識

大前提として、適切なストレスコーピングを行うためには「そもそもストレスとは何か?」を正確に理解しておかなくてはいけません。

少しでもストレスという意味の認識にズレが生じていると、対策にもズレが生じてしまうからです。そこでまずは、ストレスについて大まかに確認していきましょう。

1-1 ストレスのメカニズム

ストレスとは、外部の様々な現象や変化によって心と身体に生じる負荷のこと。私たちは知らぬ間に、様々なストレスと触れながら生活しています。

ストレスには、主に以下のような要因が挙げられます。

- 環境要因:気候・騒音など

- 社会要因:仕事・人間関係など

- 心理要因:苦痛・不安など

- 身体要因:病気・睡眠不足など

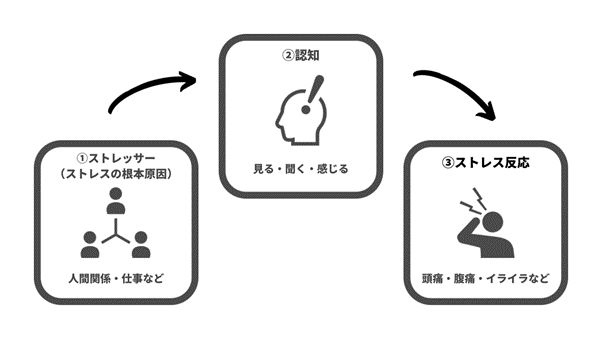

そして、ストレスは大きく3つの要素から成り立ちます。

- ストレッサー:ストレスの根本原因

- 認知:ストレッサーに対する私たちの捉え方

- ストレス反応:ストレスによって心身に生じる影響

まずストレッサーとは、ストレスの原因となる現象や変化のこと。主に人間関係や通勤・通学、重要な会議や試験など様々な要因全てに当てはまります。

次に、私たちはストレッサーを認知します。認知とは物事の捉え方を指し、人によって捉え方は異なります。

例えば、大事な試験の日を想像してみてください。おそらく全員が緊張感を持つ中、自信に満ちた人や留年がかかってヒヤヒヤする人がいるはずです。このように人によってひとつのストレッサーに対する捉え方は異なります。

そして、認知したストレッサーによって心身にストレス反応が生じます。大事な試験を例とすると、以下のように異なります。

|

自信に満ちた人 |

ヒヤヒヤしている人 |

||||

| ストレス反応 |

活力増強 |

ひどい腹痛 |

つまり、ストレスの感じ方は単純な原因だけでなく、人の捉え方からも大きく影響を受けるのです。

1-2 ストレスコーピングの意味とは?

ストレスコーピングとは、上記で説明したストレスを効果的に対処する方法または行動のこと。アメリカ心理学者のラザルスが提唱したものであり、今でも非常に欠かせない考え方です。

ストレスが発生してから心身に影響を及ぼすまでのプロセスは以下のとおりとなります。

- ストレッサーの認知

- ストレッサーを評価

- 対処(コーピング)

- ストレス反応

よって、自身にとってマイナスなストレス反応を起こさないためには、ストレスに対する正確な認知と的確な対処法の2つが欠かせません。

計画策定から実行の支援まで「データヘルス計画支援サービス」

コラボヘルス研究会をはじめとした分析ノウハウ・施策ノウハウをもって、 分析に基づくソリューションをご提案できます。

2.ストレスコーピングにおける6つの種類

実は、ストレスコーピングと言ってもその種類は一つではありません。

ストレスコーピングは、大きく6種類に分類できます。

- 問題焦点型

- 社会的支援探索型

- 情動焦点型

- 認知的再評価型

- 気晴らし型

- リラクゼーション型

それぞれのストレスコーピングについて、順番にみていきましょう。

2-1 問題焦点型コーピング

問題焦点型コーピングとは、ストレスの根本的な原因であるストレッサーに目を向けた対処法のことです。

【具体例】

- 苦手な人がいる場合はできるだけ距離を置く

- 設定した目標の難易度が高いならレベルを下げる

- 部屋が寒いと感じたなら服を重ね着したり暖房をつけたりする

ただし、ストレスのたねを根本から解決するのはそう簡単ではありません。対処法を実行する難易度が高かったり、実行できても多くの体力を消耗したりする可能性が高いです。

2-2 社会的支援探索型コーピング

社会的支援探索型コーピングとは、ストレスの基となる出来事を身近な人に相談して助言をもらうなど、第三者からサポートを受けて解決に向かう方法のことです。

【具体例】

- 職場に苦手な人がいる場合に上司や同僚に相談する

- 勉強で苦手な箇所を分かる人に教えてもらう

- 経済的に苦しい状況になった場合に利用できる支援サービスを活用する

社会的支援探索型コーピングを活用するために、家族や友人と親密な関係を築いたり、万が一に利用できるサービスを把握しておいたりと、身の回りの環境を整える必要があります。

2-3 情動焦点型コーピング

情動焦点型コーピングとは、ストレッサーによって生じた感情にフォーカスしてコントロールを図る方法です。

例えば、悲しい出来事によって生じたマイナスな感情を家族や専門家などの第三者に伝えるという対処法が挙げられます。

また、想いを伝えられる人がすぐに見つからない場合は、感情を心に留めておく感情抑制という方法を取る場合も少なくありません。

2-4 認知的再評価型コーピング

認知的再評価型コーピングとは、生じた出来事に対する考え方や捉え方の角度を変える方法です。

【具体例】

- 苦手な分野を伸びしろと捉える

- 厳しい意見や批判を期待の言葉だと受け止める

- ピンチの局面を成長のチャンスと考える

認知的再評価型コーピングを活用すれば、たとえマイナスな出来事であっても、捉え方によってはプラスにも捉えられます。よって、前向きな思考に傾きやすくもなります。

2-5 気晴らし型コーピング

気晴らし型コーピングとは、自分の趣味や好きなことに取り組み、気持ちのリフレッシュを図る方法です。一般的にストレス解消法とも言われています。

- 好きな食事を摂る

- 好きな人と過ごす

- 好きなスポーツで汗を流す

気晴らし型コーピングは、根本的な原因に目を向ける対処法ではありません。あくまでもストレッサーによって引き起こされるストレス反応を緩和するものですが、とても効果的な対処法の一種です。

2-6 リラクゼーション型コーピング

リラクゼーション型コーピングとは、リラクゼーションによってストレス緩和を図る方法です。

【主なリラクゼーション】

- ヨガ

- マッサージ

- アロマセラピー

- ヘッドスパ

- トリートメント

実は、これらの方法もストレスコーピングのひとつなのです。休日などを利用して積極的にリラクゼーションを取り入れることがストレス発散にもつながります。

専門家による関連記事【ダウンロード用資料】

専門家が執筆したこの記事もたくさんの方に読まれています。ぜひダウンロードください。

3.ストレスコーピングの活用ポイント3つ

ストレスコーピングを活用するにあたって、おさえておくべきポイントを紹介します。

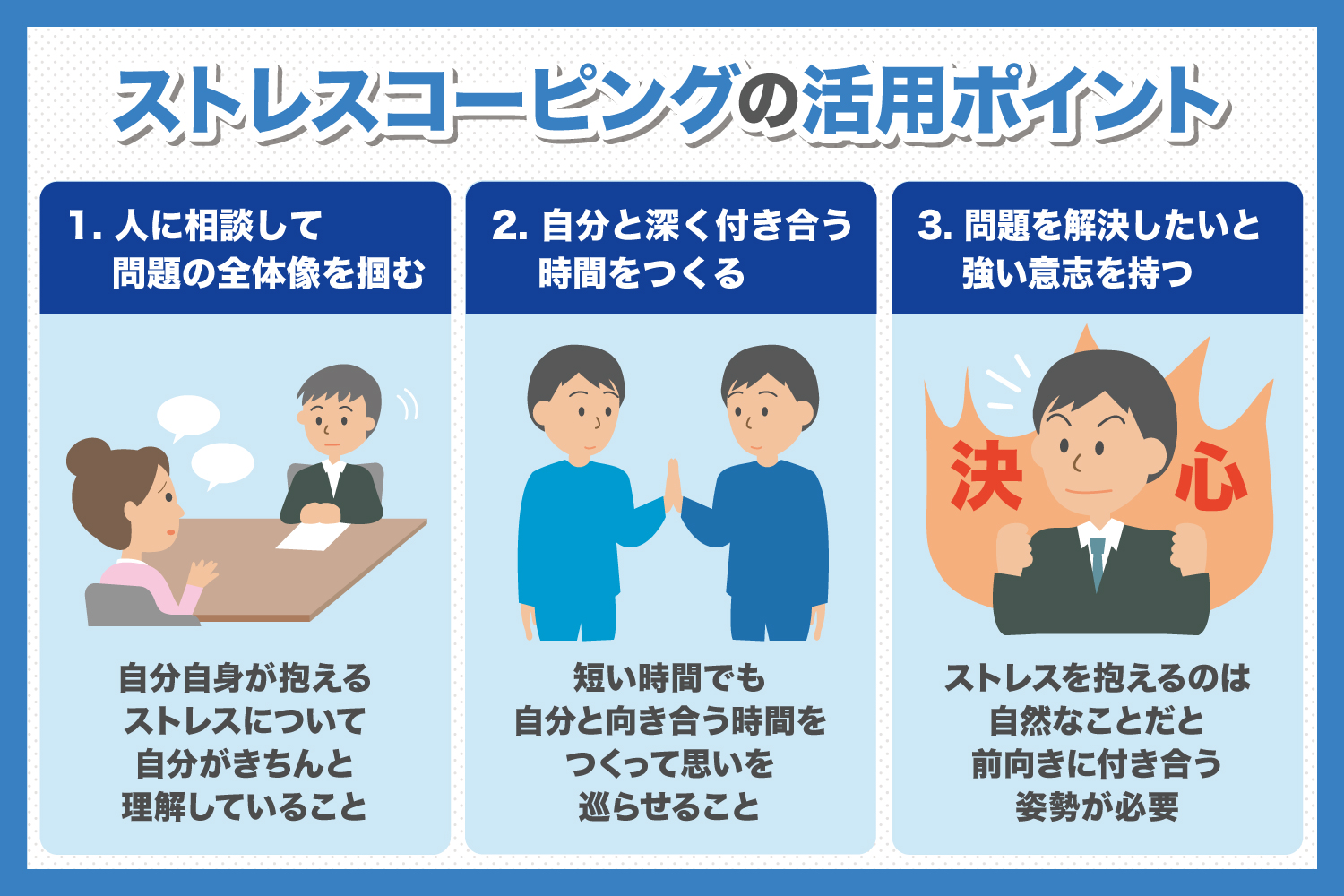

主なポイントは以下の3点。

- 人に相談して問題の全体像を掴む

- 自分と深く向き合う時間をつくる

- 問題を解決したいと強い意志を持つ

それぞれのポイントについて、順番に解説していきます。

3-1 人に相談して問題の全体像を掴む

まず、自身が抱えるストレスを家族や友人といった身近な人に相談し、問題の全体像を掴みましょう。

そもそも、自分自身が抱えるストレスについて、自分がきちんと理解していなければいけません。冒頭でも述べたとおり、ストレスは複雑な要因で絡み合うため、人に相談をして客観視することがストレスを把握する効果的な方法となります。

また、ストレスを抱えた心身の状態では、物事の正確な判断ができないケースも少なくありません。適切な対処法が取れなければ、ストレスが中々解消できない可能性があります。

ストレスをできるだけ早く解消するためにも、誰かに相談する癖は身につけておきましょう。

3-2 自分と深く向き合う時間をつくる

次に、ストレスを解消するために、自分と深く向き合う時間をつくってください。

というのも、ストレスの原因となるネガティブな要素は、考え方次第でポジティブに捉えられるからです。

例えば、あなたが40代の会社員だとして、20代の社員が副業で成功したとしましょう。

そこで、他人と比較しつつも「若いから成功したんだ。」という考えではストレスは解消されません。ですが「40代の自分にもできるかもしれない。」という考えが持てれば、自然とストレスは刺激となり、頑張る活力に変わるきっかけになり得ます。

このように、一見ストレスだと感じても、考え方次第でプラスに変わるケースも珍しくありません。短い時間でも構いませんので自分と向き合う時間をつくり、思いを巡らせる時間をつくってみましょう。

3-3 問題を解決したいと強い意志を持つ

ストレスと向き合うにあたり「問題を解決したい」という強い意志を持つことも欠かせません。

ストレスに悩まされる原因を「自分が精神的に弱いからだ」と考えてしまう人も珍しくありません。ですがそもそも、ストレッサーは仕事や人間関係、経済状況、環境といった多様な種類があり、少なからず誰しもがストレスを感じます。

だからこそ、ストレスに対して悲観的にならず「ストレスを抱えるのは自然なこと」だと前向きに付き合う姿勢が必要です。

「ストレスのない生活」をおくるための解決策を練るために、ストレスを抱えている事実としっかり向き合いましょう。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

4.ストレスと職場との関係とは?

前章までは、一般的に日常でも起こりえるストレスについて、メカニズムや対処法を解説しました。本章では、日常生活の中でも大半を過ごすこととなる「職場」でのストレスについて、さらに深堀していきます。

皆さん、職場でのストレスと聞いてどのようなことを思い浮かべますか。立場にもより、様々なことを思い浮かべるでしょう。また、ストレスなんてないから自分には関係ないという方もいらっしゃるかもしれません。そのような方は、無意識にストレスコーピングを実践しているのかもしれません。

先ずは、職場でのストレスの実態と原因について見ていきましょう。この実態と原因を把握することで、適切なストレスコーピングが実践できるようになります。

4-1 職場におけるストレスの実態

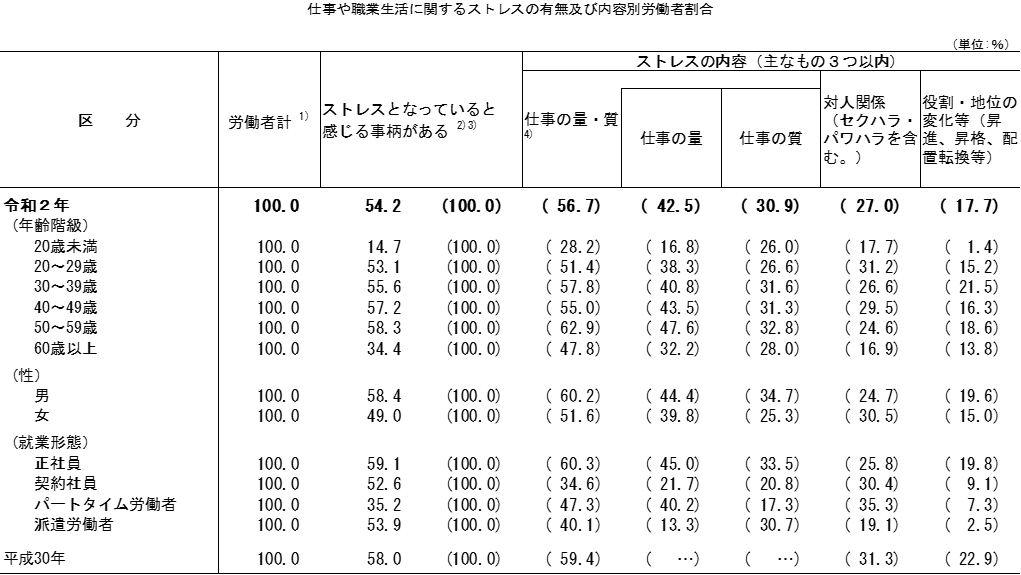

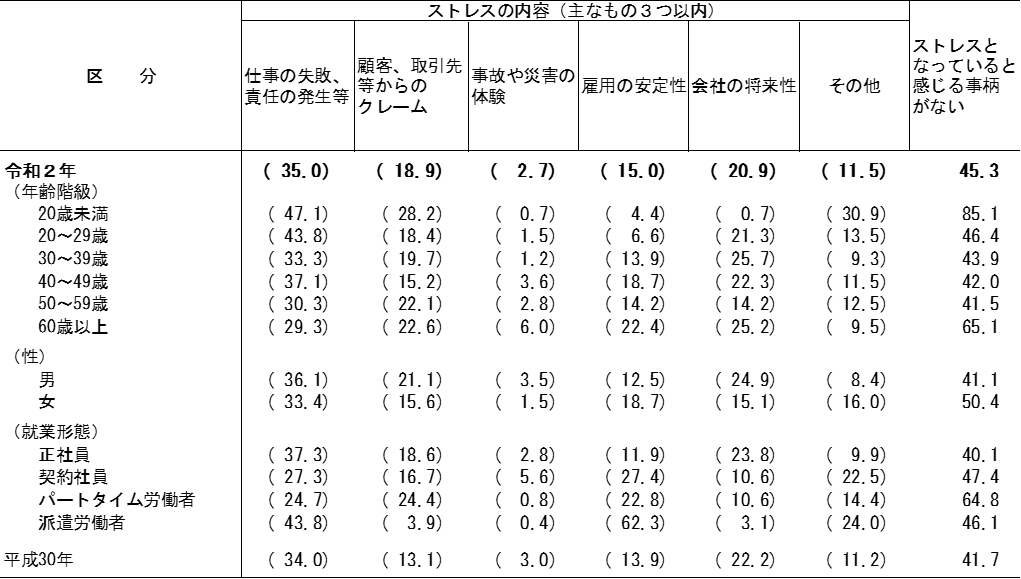

厚生労働省の最新の調査 『令和2年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況』によると、下表の通り、「仕事や職業生活でストレスを感じる事柄がある」と答えた労働者の割合は「54.2%」にのぼっています。仕事をしている人の半数以上が「ストレスを感じている」こととなります。

ストレスの具体的な内容は以下の順位となっています。

①仕事の量 42.5 %

②仕事の失敗、責任の発生等 35.0 %

③仕事の質 30.9 %

④対人関係 (セクハラ・パワハラを含む。) 27.0 %

⑤会社の将来性 20.9 %

これらに対し、「ストレスとなっていると感じる事柄がない」と回答した人も 45.3%いました。年齢では20歳未満と60歳以上、就業形態ではパートタイムの人が、ストレスを感じてない割合が高いようです。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r02-46-50_gaikyo.pdf

4-2 職場におおけるストレスの原因

前項の調査により、職場におけるストレスの実態が浮き彫りとなりました。職場でのストレスの原因について、さらに詳細を解説します。

①過剰な労働量・長時間労働や厳しいノルマ

長時間の残業が日々常態化していたり、達成不可能な目標やノルマが指示されたりなど、従業員の許容範囲を無視して業務を与える企業では、従業員の心身にかかるストレスが大きくなり、消耗してしまいます。

また、業務量が多いと、ちょっとした相談事や休憩をする余裕もなくなり、ストレスがたまりやすくなります。リフレッシュする時間がなくなると仕事の効率も低下し、結果的に長時間労働や仕事のミスにもつながってしまうこともあります。

近年は成果主義を導入する企業も増加し、業務スピードや自身の許容範囲を超えた過剰な業務を課せられることがあります。業務の負担が大きくなると、ストレスを感じやすくなる傾向があります。短期間の納期で多くの業務を求められ、自身でその業務量をコントロールできない場合は、ストレスはどんどん積み重なっていきます。

②仕事の失敗・責任の発生

仕事を失敗すると、同じ部署のメンバーや取引先、自社の営業成績などに影響がでるため、大きな責任が発生して、ストレスを感じる従業員が多くなります。

これは、責任の大きさをストレスに感じることですが、責任の大きな仕事をストレスに感じる人と、逆に責任の大きな仕事を好んで率先して引き受ける人とがいるため、企業としては、従業員の適正を見定めて人材配置をすることも必要でしょう。

③仕事との相性

苦手な業務や興味のないルーチンワーク、やりがいを感じられない業務を任された場合など、仕事そのものの性質が従業員に合っていないと、日々職場にいるだけでストレスが溜まります。また、従業員の能力やパフォーマンス以上の仕事の質を求めた場合も、ストレスにつながってしまいます。

④周囲からの支援やサポート体制の不備

業務量が多かったり、仕事の失敗をリカバリーしようとする際、周囲のメンバーからサポートを受けられると、負担を減らせられ、精神的にも楽になり、ストレスを軽減できます。逆に、業務が立て込んで困っている時に、手助けしてくれる人がいないと、納期などのプレッシャーにより、ストレスを強く感じるようになります。

労働人口の減少などで、人材不足の企業が増加し、そのような企業に勤務する従業員は、個々の業務負担が増えている状況の中で、同じ職場のメンバーの仕事を支援する余裕がないという現状も少なくないようです。

そのような企業や職場に入社・異動した場合、もともと周囲からの支援やサポート体制がなく、相談ができる環境でもないため、業務の進め方がわからなかったり、ミスを指摘されたりすることが多くなり、負担がのしかかり、大きなプレッシャーを感じることとなります。

⑤人間関係・コミュニケーションがとれない

ストレスを感じる原因の上位には「人間関係」や「社員間のコミュニケーション」があげられます。社員間でのコミュニケーションが取りにくい環境では、信頼関係や協力体制が構築できず、生産性の低下とともに、事前の相談をできずに業務を進めるため、ミスも発生しやすくなります。

また、近年では上司・部下の関係にとどまらず、同期入社・同僚との人間関係にストレスを感じる人も多いようです。同期入社や年齢が近いほど、業務内容を比較されることが多く、昇格のタイミングも比較され、ライバルとなることが多々あり、ストレスを感じやすくなります。

⑥職場でのハラスメント

上司からのパワーハラスメントやセクシャルハラスメント、職場のメンバーからの嫌がらせなど、職場の雰囲気が悪く、悪口や無視するなどの人間関係に問題があると、当事者だけでなく多くのメンバーまでもが、ストレスを強く感じます。

また、ハラスメントを受けている当事者はストレスにより退職に追い込まれてしまう可能性もあります。企業としては将来有望でせっかく採用した社員が離職するということを、大きな損失と考えなければなりません。

⑦評価基準が不明確

同僚や先輩よりも実力を発揮して結果を出しているのに、評価されない。何を根拠に評価されているのか明確でない、など評価基準をしっかり明示しない企業で働き続けることは大きなストレスとなります。そのような企業で働き続けていると、徐々に働く意欲がなくなり、自身を失ってしまうこともあり得ます。

5.企業ではどのような取り組みができるのか?

前章では職場でのストレスの実態や原因を解説しました。企業としては、ストレスが原因で休職や退職を余儀なくされる従業員を少しでも減らす努力をしなければなりません。現に、2020年のパワハラ防止法(通称)の施行により、パワーハラスメント対策が義務化され、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました。

従業員をストレスから守るためには、従業員のストレスの原因や、職場毎に発生するのストレス要因などの傾向を把握したうえで、対策をうち、具体的な取り組みを実践することが重要となります。

本章では、企業や団体が取り組むべきストレス対策を解説します。

5-1 ストレスチェックやアンケートによる現状把握

まず、社内の現状を把握するためには、ストレスチェックやアンケートを実施することです。ストレスチェックは産業医がおこなう場合が多いですが、外部に委託することも可能です。また、厚生労働省のホームページからストレスチェックシートを無料でダウンロードすることも可能です。社員が会社のどのような点にストレスを感じているのかを把握し、随時改善していくことが重要となります。

合わせて読みたい

5-2 メンター制度や1on1ミーティングの導入

ストレス対策として、社員間の信頼関係を築くことが最も重要です。職場の不安やストレスについて話せるようになるには信頼関係が必要で、そのためには、日頃から深いコミュニケーションを取り、どんなことでも話せる関係性を構築することです。

たとえば、年齢が近い先輩社員が新入社員をサポートすることを目的とした「メンター制度」や、上司が部下の成長を支える目的の「1on1ミーティング」などが有効です。特に定期的な「1on1ミーティング」では、お互いの性格を把握しやすくなり、早い段階でストレスに気づくことも可能となります。上司は部下の特性を生かし、業務の割り振りなどもしやすくなるでしょう。

これらの対策により、部下や新入社員は、一人で悩みかかえていたストレスを相談することで解消できたり、上司や先輩と一緒に知恵を出し合って考え、解決できたりすることも可能となります。

5-3 定期的な研修の実施

定期的にストレスマネジメントの研修や勉強会を開催することも有効な手段です。ストレスコーピングやストレスマネジメントの手法を紹介したり、演習を行ったりすることで知識を蓄え、日々の実践で従業員自身がストレス耐性を身につけることが可能となります。

5-4 福利厚生の充実

職場のストレスを軽減させるためには、社員食堂や余暇施設の提供など、福利厚生を充実させることも必要です。また、従業員が社外で趣味を楽しんだり、没頭したりする時間を有することで、ストレス解消も期待できます。そのためには、福利厚生サービスを導入し、従業員のプライベート時間も支援する体制も重要となります。

そのためには、企業が休暇を取りやすい環境を整えたり、定時で仕事が終えられるよう業務量を調整したりする必要があります。そうすることで従業員は割引きで旅行にも行きやすくなり、仕事の後、福利厚生で割引になるスポーツジムに行って良い汗をかき、心身ともに健康的な生活を送る従業員が増えることも期待できます。

福利厚生サービスで安く施設利用できるようになると、同期のメンバーで旅行に行ったり、バーベキューや登山、スポーツをしたりして、社内のコミュニケーションが活発化し、従業員同士の人脈が広く形成され、会社で困難な事、大変なことが起こっても、相談することで、ストレスは軽減されます。

5-5 業務量や人員配置の見直し

職場のストレスを減らすためには、業務量の多い職場に人員を増やしたり、問題がある部署の人材配置を検討したりする必要があります。自分に合わない業務を行うとストレスにつながるため、定期的に人材配置の見直しを行い、適材適所の配置を目指すことも重要です。

そのためには、本人の要望を聞き、適性を見極めることが必要で、従業員がやりがいを感じ、ストレスなく働ける配置を見つける必要があります。また、ITシステム導入による業務の自動化の検討し、日常の無駄な作業を削減するために、業務フローの見直しも必要となります。

5-6 コミュニケーションをおこないやすい環境整備

職場のコミュニケーションが円滑にうまくいっていない、ギスギスしている場合など、ストレスを感じやすくなります。そのような場合、ランチミーティングを取り入れたり、会議の合間にお菓子や飲み物を準備してアイスブレイクをしたりすると、メンバー同士が仕事と離れた会話でコミュニケーションをとることも可能となります。

職場内で円滑なコミュニケーションがとれるようになると、風通しもよくなり、無駄な作業も削減でき、生産性も上がり、業績面でも良い影響が期待できます。

5-7 その他の有効な施策

ほかにも、企業のストレス対策の取り組みは様々あります。自社に適しているか検討してみてはいかがでしょうか。

①日報などの細かい報告の実施

職場のストレスは、日々の小さな出来事の積み重ねで現れます。ストレスの種が小さいうちから把握しておくことで、対処もしやすくなります。日報がその日にあった小さい出来事や、ちょっとした不安などを伝える場となれば、ストレス予防につながります。

②フレックスタイム制の導入

従業員自身が働く時間を選ぶことで、体調やプライベートの予定と折り合いを付けやすくなり、ワークライフバランスの改善が期待できます。

③セルフケアの実践を促す

企業が従業員のストレス対策に特組むだけではなく、社員自身がストレスに対してセルフケアを行うよう促すことも大事です。

・休息をとる

休息は、自律神経やホルモンバランスを整えることができ、ストレスの解消効果が期待できます。

・身体を動かす

こまめにストレッチしたり、ウォーキングなどを取り入れて、身体を動かすことで心身の緊張がほぐれます。

・人と話す

人と話しながら笑うとストレスを発散できる手段となります。笑うことで、副交感神経が優位に働くため、安らぎや安心感を覚えます。

6.まとめ

ストレスにさらされる機会の多い現代社会において「ストレスコーピング」の施行は欠かせません。ストレスは複雑な要素で構成されているため「ゼロにする」のは現実的に不可能です。しかし、ストレスを軽減したり対処したりするのは決して不可能ではありません。ストレスとどのように向き合えば良いのかを考えながら、心身ともに健康な状態をつくりましょう。

合わせて読みたい

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend