ヒエラルキー型組織の特徴をわかりやすく解説!カースト、ホラクラシー型組織、ティール組織との違いも紹介

「ヒエラルキーとカーストはどう違うの?」

「ヒエラルキー型の企業とは?」

ビジネスシーンから日常会話まで耳にすることのある「ヒエラルキー」。しかし、正確な意味を知っている人は少ないのではないしょうか。

この記事では、ヒエラルキーの意味やカーストを始めとした類語との違い、ヒエラルキー型組織の特徴を紹介します。シーンごとの使い方を例文とともに紹介するので、この記事を参考に、正しい用法をマスターしましょう。

専門家による関連記事【ダウンロード用資料】

専門家が執筆したこの記事もたくさんの方に読まれています。ぜひダウンロードください。

目次

1.ヒエラルキーは階層型の組織を表す言葉

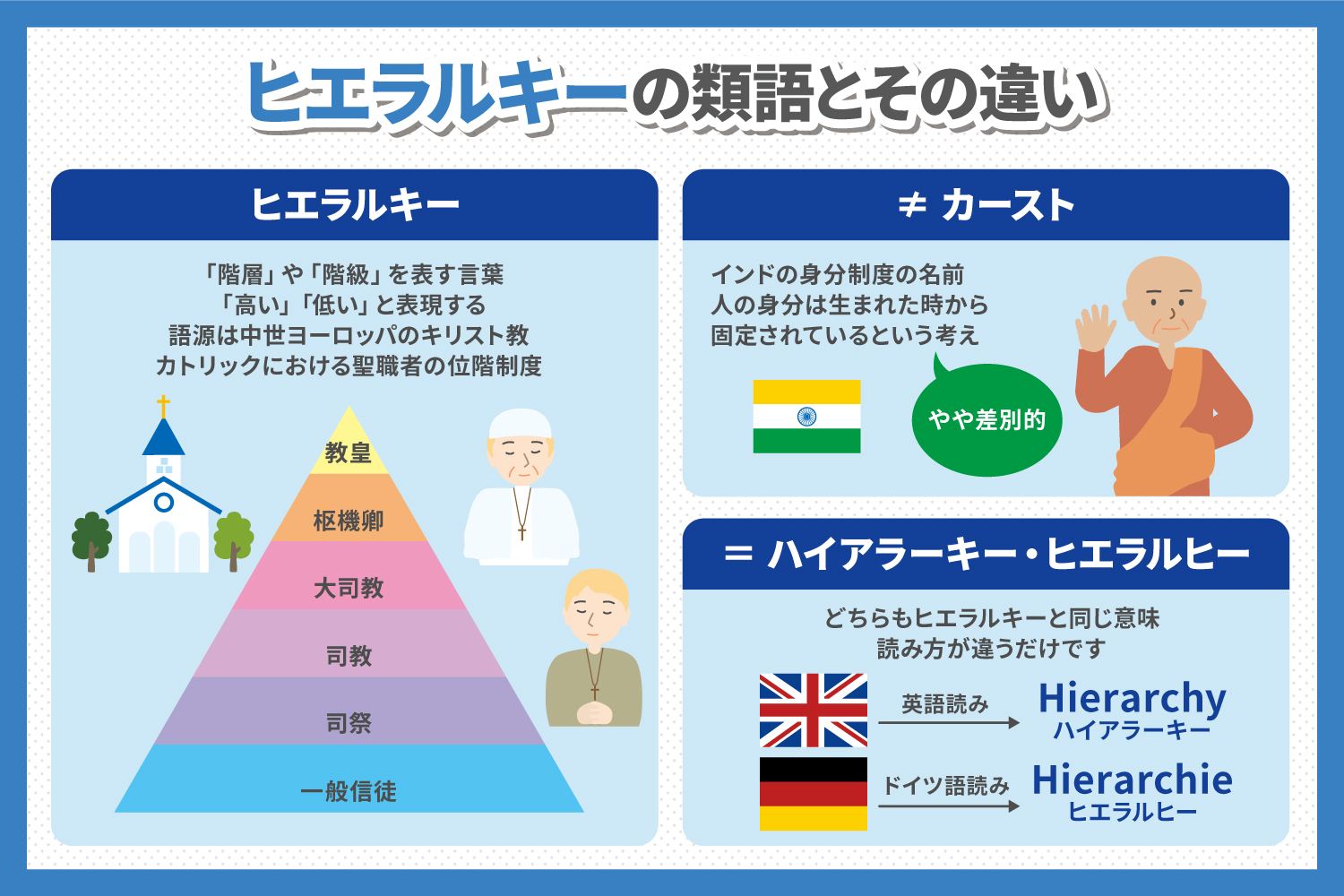

ヒエラルキーは「階層」や「階級」を表す言葉で、「高い」「低い」と表現します。たとえば、会社で「ヒエラルキーが高い」といえば社長をはじめとする上層部や経営陣を意味するでしょう。一般労働者が自分の立場を卑下し「ヒエラルキーが低い」と表現することもあります。

ヒエラルキーの語源は、中世ヨーロッパのキリスト教カトリックにおいて、聖職者の位階制度が作られたことです。当時、聖職者は以下のようなピラミッド状の階層で格付けされていました。

- 教皇

- 枢機卿

- 大司教

- 司教

- 司祭

- 一般信徒

一方で現代の日本では宗教的な意味合いは薄く、ピラミッド状の構造を持つものをヒエラルキーと表します。

専門家による関連記事【ダウンロード用資料】

専門家が執筆したこの記事もたくさんの方に読まれています。ぜひダウンロードください。

2.ヒエラルキーの類語と意味の違い

ヒエラルキーと似た言葉に、カーストやハイアラーキー、ヒエラルヒーがあります。それぞれ、どのような意味の違いがあるのでしょうか。以下で詳しく解説します。

2-1 カーストとの違い

カーストは、インドの身分制度の名前です。カースト社会においては、人の身分は生まれたときから固定されています。さらに、カーストという言葉はやや差別的な意味合いを含んでいます。学校で形成される階級社会は、スクールカーストと呼ぶことが多いです。

一方で、ヒエラルキーの階級は流動的であり、昇進によって立場が上になるケースはよくあることです。ヒエラルキーも階級を表す言葉ですが、差別的な意味合いはありません。

2-2 ハイアラーキーやヒエラルヒーとの違い

ハイアラーキーとヒエラルヒーは、どちらもヒエラルキーと同じ意味で、読み方が違うだけです。ハイアラーキーは英語読み、ヒエラルヒーはドイツ語読みです。

日本での一般的な言い方であるヒエラルキーもドイツ語読みですが、ヒエラルヒーの方がよりネイティブに近い発音と言えます。日本でもヒエラルヒーと言うことはありますが、意味は同じなので、覚えておきましょう。

3.ヒエラルキーの使い方を例文とともに解説

ヒエラルキーの意味がわかったところで、使い方を理解しましょう。以下の4つのシーンに分けて、例文とともに使い方を紹介します。

- ビジネス

- デザイン

- 看護

- 大学

それぞれの分野での使い方について詳しく解説します。

3-1 ビジネス|企業の組織構造を表す

先述の通り、ビジネスシーンにおいては組織構造を表す言葉として使われるケースが多いです。以下、ビジネスシーンにおける例文です。

- あの企業は典型的なヒエラルキー型組織だ

- この会社において、私はヒエラルキーの一番低い立場にいる

もっとも、組織構造を表す意味でのヒエラルキーは、ビジネスシーンだけでなく日常でもよく使われます。

3-2 デザイン|重要な要素を目立たせたデザインを表す

デザイン分野においては、「視覚情報の重み付け」として使われています。ウェブページを見やすいものにするには、重要な要素を目立たせ、情報のメリハリをつけることが大切です。デザイン分野では、視覚情報の優先度を階層化と重ね合わせて、ビジュアルヒエラルキーという言葉が使われています。例文は、以下の通りです。

- もっとビジュアルヒエラルキーを意識してください

- ビジュアルヒエラルキーをはっきりさせることで、ユーザーに伝いたい情報が明確になる

デザインにあまり関わりのない人にとってはなじみのない使い方かもしれません。

3-3 看護|リスクマネジメントを表す

看護業界では、ヒエラルキーコントロールという言葉が使われています。ヒエラルキーコントロールとは、リスクマネジメントにおける概念の一つで、抗がん薬曝露対策として使われるケースが多いです。例文は以下の通りです。

- ナースが手袋やマスクを装着することは、ヒエラルキーコントロールでは最低限の行動だ

- 抗がん薬の曝露から身を守るためには、ヒエラルキーコントロールが大切だ

専門用語なので、看護や医療に携わっていない人にとって、日常で使うケースはほとんどないでしょう。

3-4 大学|学校の序列を表す

ヒエラルキーは、大学の序列を表す言葉にもなっています。偏差値や研究レベル、社会的なネームバリューからヒエラルキーがつけられています。例文は以下の通りです。

- 東大はヒエラルキーの頂点だ

- 私のいる大学は、ヒエラルキーでは中の下くらいだろう

大学は入試難易度やネームバリューによって、就職の有利不利が変わったり、卒業者の平均年収に差が出たりします。それがヒエラルキーの形成につながっていると考えられます。

4.ヒエラルキー型組織とは?

ヒエラルキー型組織とは、ピラミッド状の階層を持つ組織を意味します。典型的な企業では、以下のように組織が階層化されています。

- 会長

- 社長

- 委員会/監査室/品質管理部

- 営業本部/製造・技術本部/管理本部

- 商品開発部/生産技術部/総務部/人事部…

このような、明確な序列のある企業がヒエラルキー型組織です。

日本では、ほとんどの企業がヒエラルキー型組織を採用しています。組織の構造がわかりやすいため、従業員を多く抱える大企業に向いている形態といえるでしょう。ただし、スピードが求められる情報化社会において、意思決定力に欠けるなどデメリットも浮き彫りになっています。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

5.リモートワークでもヒエラルキー型組織は維持できるのか?

新型コロナウイルスの影響で、対応可能な業種では、リモートワークやオンライン業務が一斉に取り入られるようになりました。コロナ禍が徐々に『with コロナ』となりつつあり、企業は新型コロナウイルスとともに成長するため、模索しながら新たな道を歩み出しています。

今後も100%リモートワークを継続し、居住地は国内のどこでも可能で、出社の場合は出張扱いとするという企業が出てきたかと思えば、以前のように全員出社に戻すと公表した企業も出てきたりと、リモートワークに関する考え方は企業によって大きく異なるようです。

企業と従業員のコミュニケーションのあり方に再編が求められる昨今、ヒエラルキー型組織がリモートワークを導入した場合、従前たる組織の仕組みは維持できるのでしょうか。また、どのような影響がでるのでしょうか。

結論的に、リモートワークやオンライン業務を継続していくためには、確固たるヒエラルキー型組織のままでは難しいようです。日本生産性本部が2022年7月25日に発表した「働く人の意識に関する調査」によると、テレワークの実施率は16・2%でコロナ禍以降最低でした。同年4月に実施した調査と比較すると、3・8ポイント低下していました。この数値から、全体時に出社が増えたとみられます。

文春オンラインの調査によると、以下の表のように、役職が上がるほどテレワークを敬遠する傾向にあるようです。

『オフィス勤務中心、または完全なオフィス勤務に戻したいですか?』

|

|

経営者 |

マネージャー |

一般社員 |

|

戻したい |

8人 |

6人 |

3人 |

|

戻したくない |

2人 |

5人 |

10人 |

|

どちらとも言えない |

1人 |

2人 |

1人 |

https://bunshun.jp/articles/-/51499

この調査結果からもわかるように、ヒエラルキー型組織が主流の日本企業では、一般社員はテレワークの継続を望んでいるのに対し、役職が上がるほどテレワークを敬遠する傾向にあるようです。

経営層やマネージャーがテレワークを敬遠する理由として、テレワークでは部下の行動や意欲などを把握することが難しく、勤怠管理・育成・評価などを、以前と同レベルに維持するのに労力がかかり、調整のための会議が増え、自分の業務時間が増加した、などがあげられています。

従来のヒエラルキー型組織である日本企業は、集団で活動するという働き方でした。そして、職場の上長やマネージャーが、トラブル対応や部下の評価・育成(OJT)などを、対面・現場密着で進める傾向が大きかったのですが、テレワークにより、このヒエラルキー的なマネジメント手法が通用にしにくくなってきたようです。

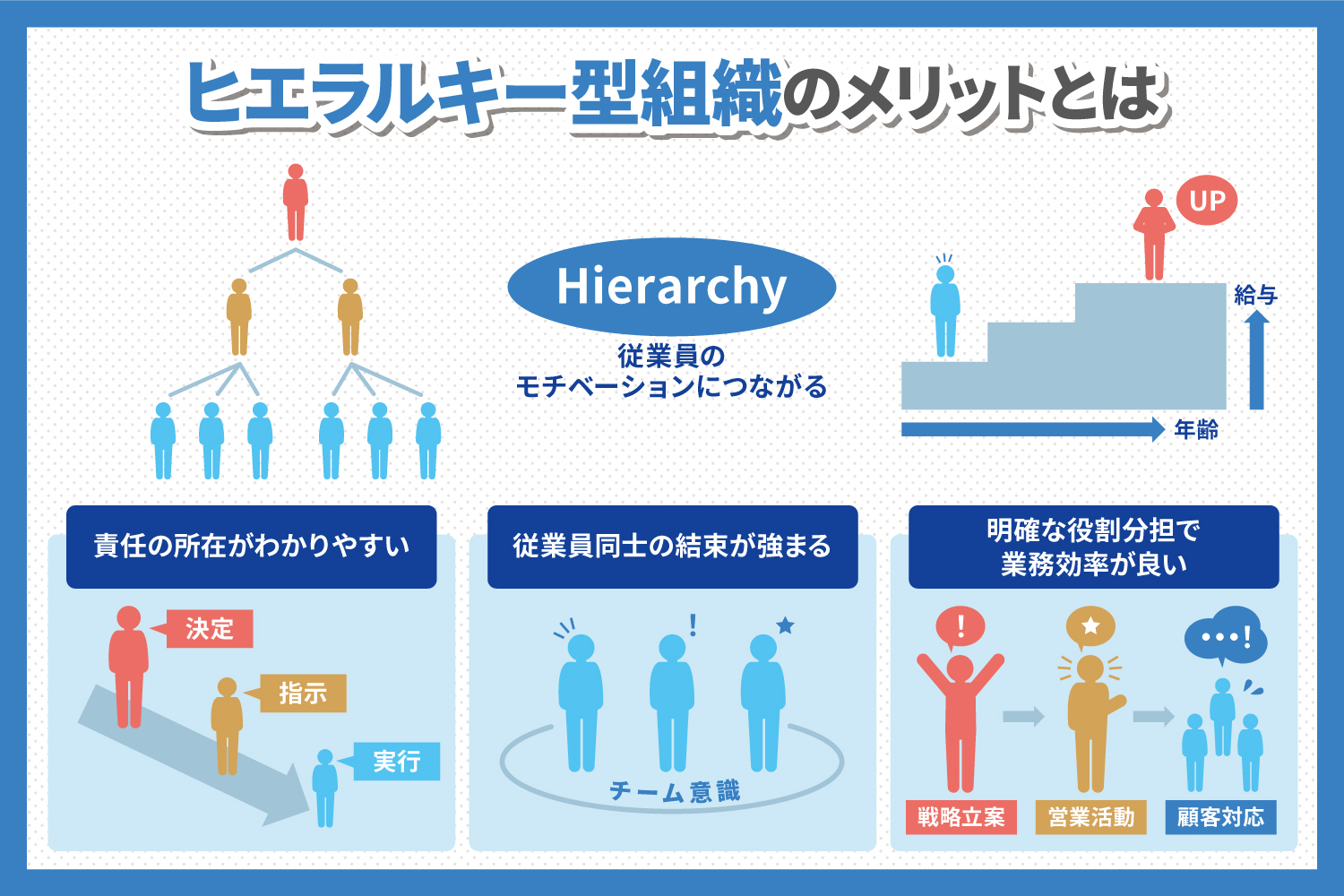

6.ヒエラルキー型組織のメリット

ヒエラルキー型組織のメリットは以下3つです。

- 責任の所在がわかりやすい

- 明確な役割分担により業務効率が良い

- 従業員同士の結束が強くなる

ヒエラルキー型組織は、年功序列と相性が良いことから、多くの日本企業で伝統的に採用されてきました。日本のヒエラルキー型組織では、年齢とともに役職と給与が上がり、それが従業員のモチベーションにつながります。また、長期雇用を実現できるため、現代でも多くの企業で取り入れられる組織構造です。

6-1 責任の所在がわかりやすい

ヒエラルキー型組織はトップダウン方式の組織なので、責任の所在がわかりやすいことがメリットです。トップダウン方式とは、上層部が方針を決定して、下層部がそれを実行する組織形態のことです。

ヒエラルキー型組織においては、階層が上に行くほど責任も大きくなります。そのため、部下が判断に迷った場合は、上司に確認すれば指示を仰げます。また、部下のミスは上司の責任です。

加えて、ヒエラルキー型組織の場合、外部の人間が一目で責任の所在を把握できます。トップダウン方式のヒエラルキー型組織が成立するには、上層部の手腕が必須といえるでしょう。上層部の意思があいまいだと、下層部もどのように動くべきかがわからず、組織が機能しなくなってしまいます。

6-2 明確な役割分担により業務効率が良い

部署ごと明確に役割が分担されているため、効率よく業務を行えます。たとえば、一口に営業と言っても、その業務内容は以下のように多岐に渡るでしょう。

- 戦略立案

- 営業活動

- 顧客、およびクレーム対応

ヒエラルキー型組織では、業務レベルごとに組織を階層化することで、業務の効率化を図れます。たとえば、営業戦略の立案は営業本部が行い、決定事項に沿ったアクションを下部組織である営業支店が行うといったイメージです。

また、顧客からの問い合わせやクレームがあれば、営業支店と横並びの組織であるカスタマーサポートが引き受けます。各営業支店は商品の売り込みに、カスタマーサポートは問い合わせ対応に専念することで、効率的に業務を遂行できるのです。

6-3 従業員同士の結束が強くなる

ヒエラルキー型組織では、部署ごとのチーム意識が強くなり、従業員の結束力が高まります。ヒエラルキー型組織のメリットの1つが、部署ごとの専門性が深くなることです。

たとえば、上層部から特定商品の売上20%アップを目標に課されたとしましょう。これを達成するため、営業部は販売方法や広告戦略を見直します。開発部は顧客のフィードバックをもとに、商品のブラッシュアップをしなければなりません。製造部は商品の単価を下げるため、原料を見直します。

このとき、部署内で情報共有が活発に行われるので、各チームの結束力は高まるでしょう。結束力は会社への帰属意識につながり、結果として長期雇用が期待できます。ただし、部署間での情報共有が不足し、対立を招く可能性に注意が必要です。

7.ヒエラルキー型組織のデメリット

ヒエラルキー型組織のデメリットは以下3つです。

- 意思決定に時間がかかる

- 作業の視野が狭くなる

- 多くの中間管理職が必要になる

昨今の情報化社会の加速や働き方の変化により、ヒエラルキー型組織では時代に合わないケースも生じています。以下で詳しく解説します。

7-1 意思決定に時間がかかる

ヒエラルキー型組織では、上層部の意思決定から、下層部による実行までに時間がかかります。とあるプロジェクトが発足した場合、予算の決定から実行に至るまでには、以下のプロセスがあります。

- 上層部がプロジェクトの発足を決定する

- 予算部門が方針を決定する

- 下層部が予算案を作成する

- 予算部門が予算案を調整する

- 上層部組織が予算案を承認する

- 予算部門が予算案を発表する

- 下層部が業務を実行する

トレンドの移り変わりが激しい現在では、立ち上げたプロジェクトはこまめに見直しを行わなければなりません。意思決定から実行まで時間がかかるほど、機会を損失する可能性があります。

また、下層部から何らかのアイデアが発案されたときも、多くの関係者からの承認を経て、ようやく実行に移されます。アイデアの実現が難しい環境は、労働者のモチベーションを低下させるでしょう。

7-2 作業の視野が狭くなる

ヒエラルキー型組織では、従業員の視野が狭くなり、部署間の対立が起こりやすくなります。作業範囲が決められていることで、部署ごとの専門性が高くなることは、ヒエラルキー型組織のメリットです。しかし、一部署で業務が完結できることにより、部署間の情報連携が疎かになるリスクがあります。

対立が起こりやすい組織の一例に、営業部と開発部があります。営業部は売上を上げるため、顧客に「短期間で納品可能」「安くできる」と説明するケースがあるでしょう。注文を受けた開発部は突貫で作業を行わなければならず、時には営業部からの無理難題に反発することも考えられます。

この問題の原因は、営業部の見通しの甘さや開発部の技術不足ではありません。視野が狭くなることで、自部署の都合ばかりを考え、相手部署との情報連携が不足することです。

7-3 多くの中間管理職が必要になる

組織の階層が深くなるほど、各階層を管理する中間管理職が必要になります。階層を細かく分けることで業務の効率化を図れるものの、その分中間管理職の人件費がかさんでしまうでしょう。

また、中間管理職は方針決定する上層部と、それを実行する下層部との板挟みになりやすいポジションです。1990年代後半以降、日本の中間管理職の死亡率が上がり続けていることが問題視されています。主な原因は、板挟みの立場であることから来るストレスでしょう。また、近年の働き方改革により、部下の残業の肩代わりをする現象も起きています。

働き方改革が叫ばれている近年では、顧客満足度(CS)に加えて従業員満足度(ES)が重視されつつあります。大きなストレスを抱える中間管理職の増加はESの低下につながり、会社のイメージ低下の原因となりかねません。

8.なぜヒエラルキー型の組織が選ばれやすいのか?

大企業といわれる歴史ある日本企業は、ヒエラルキー型組織として成長してきました。ここ数十年で急成長したベンチャー企業の中には、次の章で解説する「ホラクラシー型組織」という、フラットな会社を目指したものの、結局、いつの間にかヒエラルキー型組織になってしまった企業も多いようです。

では、日本企業はなぜヒエラルキー型の組織になりやすいのでしょうか。

ヒエラルキー型組織はピラミッド状に機能や役割が定められ、明文化されているため、誰が見てもわかりやすいことです。また、トップダウンもしやすく、企業の経営方針や理念などが、経営者から一般社員へとスムーズに伝わり、指揮命令系統の流れが明確になります。

また、ヒエラルキー型組織は、機能ごとに組織が形成されており、その組織内は縦割りで構成されています。そのため責任部署も明確になり、分かりやすい構造となっています。よって、企業全体の管理がしやすくなり、多くの企業がヒエラルキー組織を導入するようになっています。

9.ヒエラルキー型組織の対義語はホラクラシー型組織

ヒエラルキー型組織の対義語は、「ホラクラシー型組織」です。ホラクラシー型組織では、役職や階級が設けられておらず、責任が各従業員に分散されます。日本での事例はまだわずかです。ホラクラシー型組織はフラットな組織形態であることが特徴です。以下では、ホラクラシー型組織のメリットとデメリットを解説します。

9-1 ホラクラシー型組織のメリット

ホラクラシー型組織のメリットは、以下4つです。

- 従業員が自発的に行動できる

- 意思決定が早い

- 情報がオープンに共有される

- 上下関係によるストレスがない

ホラクラシー型組織の特徴は、従業員の自発的な行動が求められることです。従業員のアイデアがそのまま形になり、ヒエラルキー型組織のように意思決定の遅さで独創性が失われることがありません。

また、従業員は自発的な行動が許される反面、常にほかのメンバーや部署に情報を公開する必要があります。ヒエラルキー型の組織のように、部署間で情報共有がなく、連携が取れないことは起こりにくいでしょう。

組織が階層化されていないことにより、上下関係によるストレスから解放されることも大きなメリットです。出世や上司の目、部下の管理を気にすることなく、従業員がのびのびと働ける職場環境と言えるでしょう。

9-2 ホラクラシー型組織のデメリット

ホラクラシー型組織のデメリットは、以下3つです。

- 従業員の管理が難しい

- フラットな関係に適応できない人もいる

- 責任の所在があいまいになる

ホラクラシー型組織では、従業員の自発的な行動が重要となる一方で、従業員の管理は難しくなるでしょう。上司が存在しないので、いかに従業員が目標達成のためにきちんと行動できているかを監視や評価することが課題です。

また、上司と部下が存在する関係に慣れている人が、フラットな関係性に慣れるまでには、時間がかかるかもしれません。また、責任が分散される分、従業員がそれぞれ大きな責任を負うことになります。ホラクラシー型組織を機能させるには、従業員がある程度成熟していることが重要でしょう。

※ホラクラシー組織の詳細を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

『ホラクラシー組織の導入の注意点や事例を紹介』10.メンバーが自律的に行動するティール組織とは?

従業員の自律的な行動を尊重し、会社の進化を目指すのがティール組織です。上司や部下という関係性がない点では、ホラクラシー型組織とよく似ています。ティール型組織であるためには、特に以下の3要素を満たす必要があります。

- セルフマネジメント:自分の行動を決定すること

- ホールネス(全体性):ありのままの自分や他人を受け入れること

- 進化する目的:企業の成長を目的に行動すること

ティール組織とホラクラシー型組織の違いは、ルールの有無です。ティール組織にはルールは存在せず、ホラクラシー型組織よりも従業員が自律的に行動する必要があります。ホラクラシー型組織では、組織がフラットにはなっているものの、ある程度ルールは決まっています。ルールに従った上で、従業員が自発的に行動するのが、ホラクラシー型の特徴です。

11.まとめ:ヒエラルキーの意味を理解して正しく使おう

ヒエラルキーは階層を意味します。もとは宗教的な意味合いが強い言葉でしたが、現在は組織体系を表す言葉として日常的に使われています。社長や労働者など、階層的な組織となっているのが、ヒエラルキー型組織です。

責任の所在がわかりやすく、従業員の管理もしやすいため、大企業の多くが取り入れています。しかし、時代の変化とともに、意思決定の遅さなどのデメリットも浮き彫りになりました。

新たに注目されているのが、上下関係のないホラクラシー型組織やティール組織です。主にスタートアップ企業などで導入が進んでいます。この記事で解説した内容を参考に、ヒエラルキーという言葉の意味を理解しましょう。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend