ウェルビーイング経営と人的資本経営とは|最新情報・メリット・注意点と実態調査をご紹介

日本ではウェルビーイング(well-being)を、「病気や怪我など身体的な部分だけでなく、精神的な部分や、日常生活をイキイキと送れる社会的な部分も含め、まんべんなく満たされている幸福な状態」と定義されることが一般的です。若い世代を中心に「ウェルビーイング」状態であることが働きやすさの新たな基準となりつつあります。

本記事ではビジネスにおいて、従業員、企業、それらを取り巻く社会全体がウェルビーイングな状態を作ること、すなわち「ウェルビーイング経営」について解説いたします。あわせて読みたい

目次

- ウェルビーイング経営とは?

- ウェルビーイング経営の3つのメリットと注意点

- 人的資本経営とは?

- ウェルビーイング経営の基本プロセスと課題・ポイント

- 人的資本経営を進めるポイント

- 人的資本経営・ウェルビーイング・健康経営の関係

- イーウェル独自の実態調査

- まとめ

1. ウェルビーイング経営とは?

当ウェルナレにおいても多数紹介してきた「健康経営」と、「ウェルビーイング経営(Well-being経営)」との違いを、皆さんはきちんと理解できていますか?

それぞれの違いについて見ていきましょう。

1-1 健康経営とウェルビーイング経営の違い

「健康経営」とは、社員の身体的・精神的双方の健康管理を経営的な視点でとらえ、戦略的に実践することで、従業員の活力向上や生産性が向上し、それが組織に活性化をもたらすというものです。たとえば労働環境の悪化などで、体調不良に陥った従業員がいる企業では、早期発見から治療、復帰までを支援するといった側面に重点をおくと同時に、なぜそのような労働環境になってしまったのかを追求し、組織改善をしてくことで、従業員と企業の双方の成長を目指す経営手法です。2006年にNPO法人健康経営研究会が定義した言葉となり、「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できる」との基盤に立って、「健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」を意味しています(NPO法人健康経営研究会「健康経営とは」より)。

これに対して「ウェルビーイング経営」は、従業員のプライベートの充実や家族の幸福、従業員が所属する組織全体のモチベーションアップといった精神面を重視し、仕事やプライベートへの意欲を向上させる施策です。このように企業が従業員の心身の健康維持・向上に配慮することにより、業績向上につなげるという経営的視点での取組みを「ウェルビーイング経営」といいます。

従業員は、心身ともに健康で満たされた「ウェルビーイング」な状態で働くことで、自社に対する愛社精神やエンゲージメントが向上し、企業にとっては、より良い成果が期待されます。また、ストレスが軽減し、仕事への集中力や業務効率、モチベーションなどが向上し、さらに、病気などによる突発的な欠勤率が低下するようになります。

「従業員の健康に配慮すること」を目的としている点で「ウェルビーイング経営」と「健康経営」は同じ意味があります。しかし、具体的な取り組みにおいて、健康経営は健康診断の促進や運動プログラムの提供といった具体的なアクションプランを持ちますが、「ウェルビーイング経営」では従業員一人ひとりの幸福感を高めるための環境を整えることに注力します。この点が両者の大きな違いと言えるでしょう。あわせて読みたい

1-2 ウェルビーイングとは

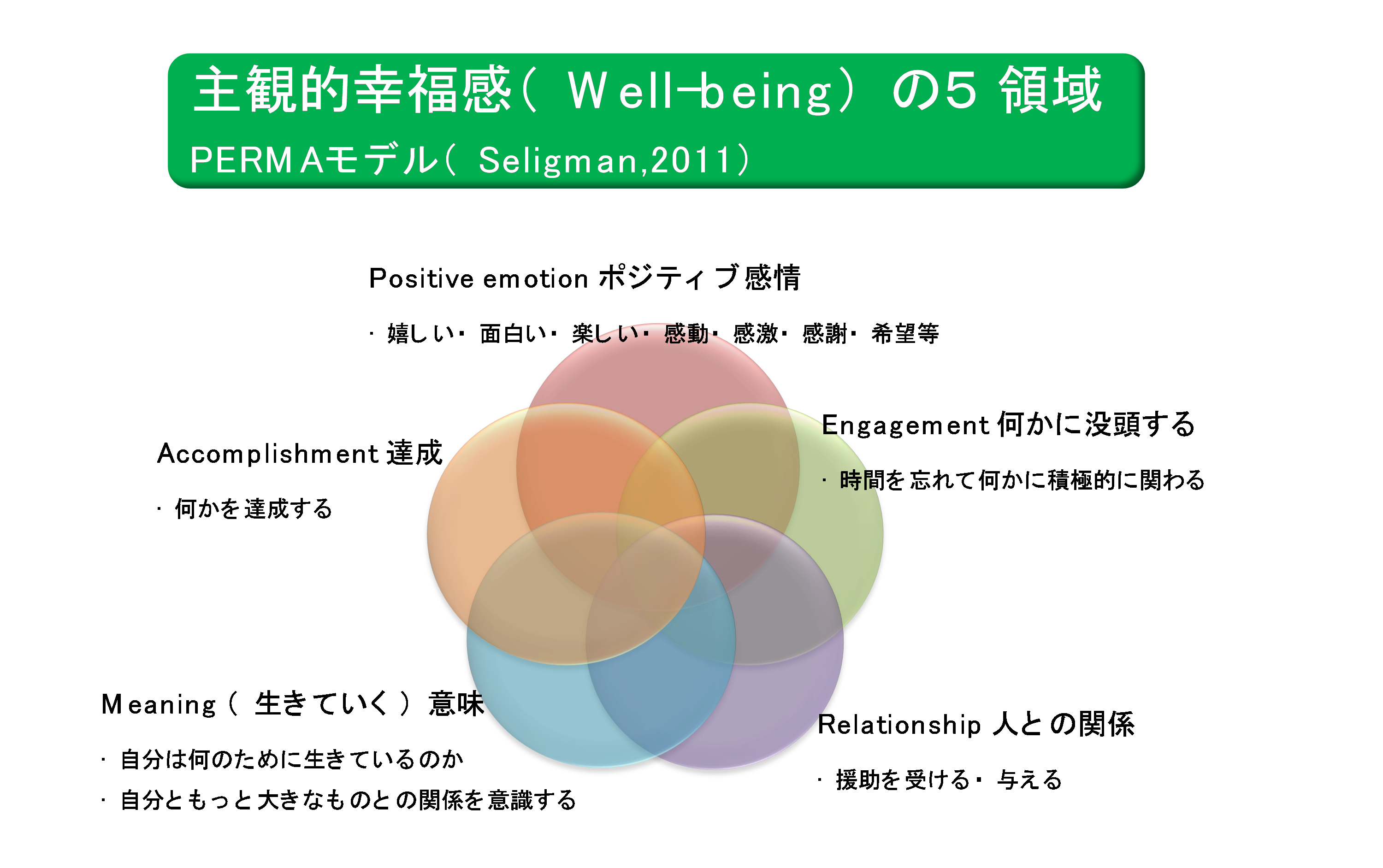

ウェルビーイングは「心身ともに、さらに社会的にも健康な状態を指し、満足した生活を送れる状態にあること」と定義されています。さらに詳しくウェルビーイングを見ていくと、次の5つの要素が重要となります。

① Positive emotion ・・・嬉しい、楽しい、感謝、希望などの感情を持てている状態

② Engagement ・・・仕事などに集中して積極的に関わりを持てている状態

③ Relationship ・・・人との関係などに恵まれている状態

④ Meaning ・・・仕事や人生に意味や意義を持てている状態

⑤ Accomplishment ・・・目標に向かって自己実現できている状態

出典:心理科学研究所

上記5つの要素を満たした従業員は「イキイキ」働いているのが容易に想像できます。ウェルビーイング(Well-Being)は翻訳すると「幸福」と訳すことができます。世界的にも注目されている考え方で、アメリカ企業でも積極的に取り入れられています。 ウェルビーイングを企業経営に落とし込み、従業員一人ひとりに潜在能力を発揮してもらうことで、企業としての中長期的なパフォーマンスを高めようとするマネジメント、考え方がウェルビーイング経営です。

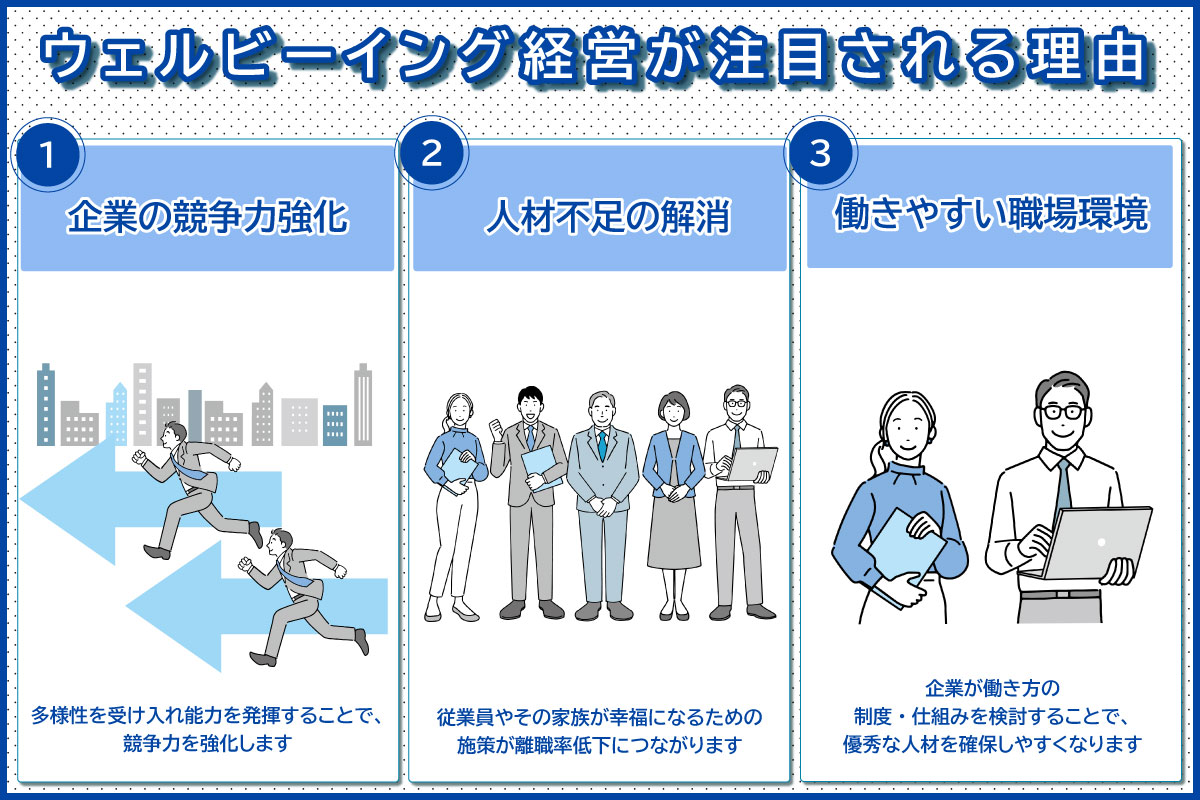

1-3 ウェルビーイング経営が注目される理由

近年では新型コロナウイルスの影響により、企業は「ウェルビーイング」について大きく認識するようになってきました。従業員一人ひとりの幸福の実現や健康維持などがパフォーマンスの向上につながり、企業のイメージアップ・業績向上につながることを理解して、実践的に動き出している企業も増加しています。

企業の競争力強化

ダイバーシティの広がりにより、企業には性別や国籍、文化など、異なるバックグラウンドを持つ従業員が集まるようになりました。企業も、その多様性を受け入れ、能力をフルに発揮するための環境を整備することが重要と考えるようになりました。そうした企業の姿勢により従業員の幸福度は増加し、さらに企業の競争力を強化させることにつながるのです。

人材不足の解消

新型コロナウイルスの影響もあり、一部業界では一時的に買い手市場に転換したかのように見えましたが、終息後は「人材減・求人増」になり、人材獲得競争が激化しています。このような状況下では、高給与・好待遇だけでは優秀な人材の確保ができなくなります。採用市場においてもウェルビーイング経営が評価されるようになり、実践している企業に優秀な人材が集まってくるようになります。また、ウェルビーイングな状態で潜在能力を発揮している従業員が多い企業は生産性も高くなります。量と質の両方で優秀な人材確保を実現することができるのです。

また、少子高齢化により人材不足は深刻な問題となっています。また若年層を中心に転職も一般化しているため、企業としては従業員やその家族が幸福になるための施策が必要となります。それにより、企業に対する従業員の帰属意識やエンゲージメント意識が高まり、離職率低下につながるようになるのです。

働きやすい職場環境

企業は「働き方改革」により、多様な職制やライフスタイルを持つ従業員が働きやすい環境を整備する必要があります。企業としてはどのような働き方であれば従業員の幸福度が増してやりがいを感じるのかといった観点で、制度や仕組みを検討することが必要となりました。こうした働きやすい職場環境の整備は、より優秀な人材を確保することにもつなげられるようになるのです。

社会における価値観も変化していっています。昨今、日本だけでなく世界全体で働き方だけでなく、生き方そのものについての価値観が多様化しています。一昔前までの、自己犠牲的な働き方が見直され「自分らしく働ける環境づくり」が求められるようになってきました。そのような社会においてウェルビーイング経営は高く評価されており、労働市場における社会的企業価値の向上につなげることができます。

2.ウェルビーイング経営の3つのメリットと注意点

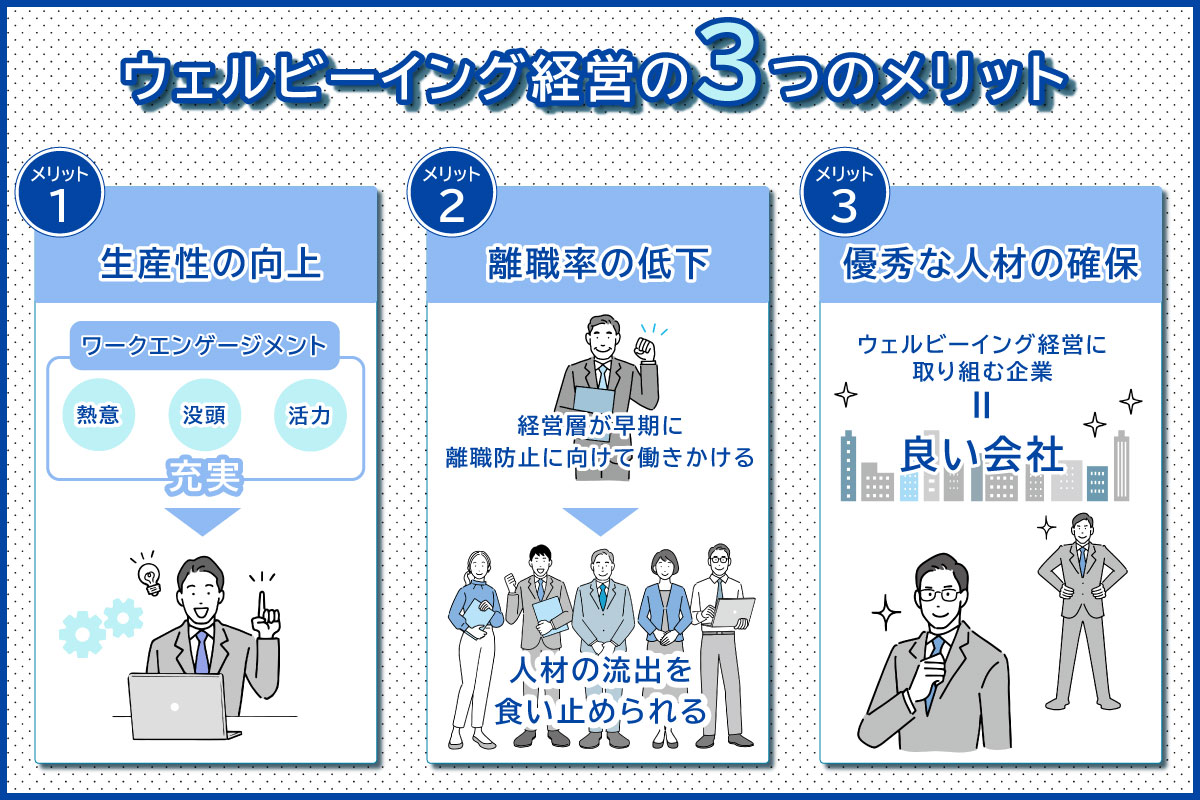

2-1 3つのメリット

本章では、企業が従業員の心身の健康維持に努めることにより、業績向上につながるという経営的視点での取組み「ウェルビーイング経営」を推進すると、具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。

メリット① 生産性の向上

企業が「ウェルビーイング経営」に取り組むことにより、社員のやりがい・働きやすさが向上し、ワークエンゲージメントも向上します。ワークエンゲージメントとは、従業員の精神的・心理的な健康度を示す概念で、仕事に対して「熱意」「没頭」「活力」の3つの要素が揃って充実している心理状態のことをいいます。

ウェルビーイングを推進することにより、従業員のモチベーションも上がり、ワークエンゲージメントが向上し、企業の業績アップが見込めるという好循環が生まれます。

従業員が自分自身でウェルビーイングを追求することでやりがいが生まれ、仕事へのモチベーションアップが期待できます。よって「ウェルビーイング経営」は企業の生産性向上にもつながります。

また、ウェルビーイング経営では従業員の「仕事」と「生活」両方のサポートが必要です。従業員の課題というと、しばしば働き方や職場コミュニケーションなどといった仕事の課題に目を向けられがちですが、育児・介護との両立や生活習慣、老後の経済的不安、新型コロナウイルスによる生活変化などといった生活における課題の解決も必要になってくるのです。

メリット② 離職率の低下

企業が「ウェルビーイング経営」に取り組むと、経営層は従業員の心身の機微を敏感に感じとることができるようになります。「ウェルビーイング経営」を推進することで、企業は早期に従業員の変化を察知し、それに対して早い段階で施策をねり、離職防止に向けて働きかけることができるようになります。

よって「ウェルビーイング経営」は、人材の定着率を高め優秀な人材の流出を食い止められるため、採用コストの節約につながります。

メリット③ 優秀な人材の確保

「ウェルビーイング経営」を実践することにより、その企業は魅力が増し、求職者が多く集まるようになります。さらに、自社に対してエンゲージメントの高い社員が、その企業の魅力を存分にアピールすることにより、新たに優秀な人材を獲得することが可能となります。

積極的に「ウェルビーイング経営」に取り組む企業は、対外的に「良い会社」という企業ブランドのイメージがアップし、さらには定着して、採用活動においても良い影響を与えます。

従業員のウェルビーイングの状態は、人事施策等の成果を的確に表す先行指標にもなり得ます。今までは、人事施策を講じてから業績向上や離職率低下などといった組織的成果に現れるまで、時間がかかってしまい、成果までのプロセスも不明瞭でした。人事部門のご担当者様も、人事施策を講じる際、経営層に対して、本当に効果がある施策なのかを示すのに苦労されてきたのではないでしょうか。従業員のウェルビーイングの状態に着目することは、的確な施策を講じる上でも重要です。あわせて読みたい

2-2 注意点

「ウェルビーイング経営」への取り組みは、企業の中長期的な成長戦略として重要ですが、一方で利益追求の難しさが懸念される場合もあります。短期的な利益の減少を避けるためには、ウェルビーイングの理念を経営に統合し、従業員の幸福と生産性の向上が長期的な利益にどのように寄与するかを明確にすることが必要です。

従業員が心身共に健康であれば、創造性やエンゲージメントが高まり、これが結果的に業績向上につながるという視点が求められます。したがって、短期的な成果に囚われることなく、人材の充実と企業文化の強化による長期的なリターンを目指すべきです。「ウェルビーイング経営」の推進は、従業員と企業の双方にとって最終的に利益をもたらす持続可能な経営戦略といえるでしょう。

3.人的資本経営とは?

3-1 経済産業省による推進

海外、そして日本をとりまく環境が大きく変化し、人的資本経営が注目されている背景はご理解いただけたと思います。具体的な動きはすでに始まっています。アメリカの証券取引委員会「SEC」は「人的資本」についての情報開示を義務付けることを2020年の段階で発表しています。

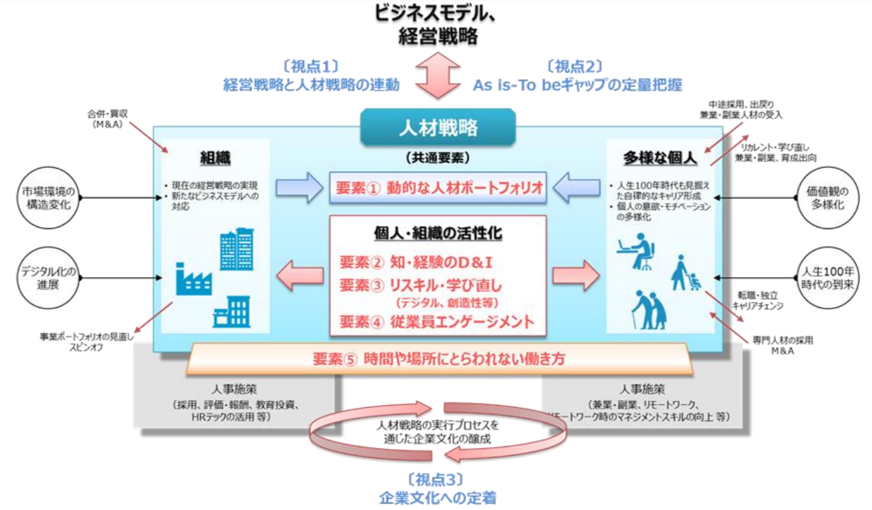

日本においてもそうした潮流をキャッチする形で、経済産業省にて「人的資本経営の実現に向けた検討会」を設置し、経営戦略に連動された人材戦略の実践と、それによる持続的な企業価値向上が可能なのか、議論を続けてきました。さらに経済産業省より2020年9月に「人材版伊藤レポート」が公表され、「人材」が経営にもたらす影響を重要視する姿勢を内外に示しています。

こうした動きと並行し、2021年には、東京証券取引所がコーポレートガバナンス・コードの改訂を行い、人的資本についての開示を強化する旨が発表されています。

さらに、2022年の5月には、2023年を目途に、有価証券報告書へ(一部の項目ではありますが)人的資本の情報開示を義務付ける方針を打ち出してきました。経済界においても、人的資本経営の流れは待ったなしで推進されている様相が見て取れます。

価値観が多様化する中で、「組織」と「個人」の関係性を見直し、多様な価値観を持った人材を企業活動に取り入れる為に、働き方や、従業員教育、エンゲージメントに福利厚生などを再構築していく必要が出てきます。

人材戦略に求められる3つの視点・5つの共通要素

3-2 なぜ人的資本経営が求められるようになったのか

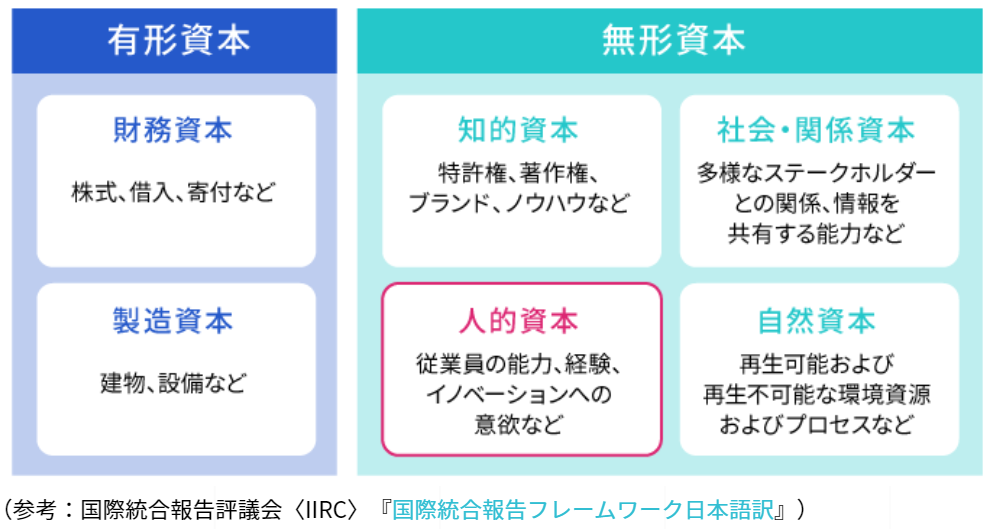

有形資産から無形資産への転換

企業におけるビジネスモデルは、デジタル化への急速な変化を迎え、有形資産中心から無形の知識資産中心に変わりつつあります。その流れはものづくり大国である日本も例外ではありません。

- 以前:企業はモノへの設備投資によって、生産性を向上し資本力とする形

- 近年:IT産業に代表される、無形の財産を活用して生産性を向上し、資本力とする形

求められる資産の形が変わることで、企業で働く人に必要なスキルや経験、考え方も変わってきます。形のあるモノの影響が少なくなってきた中では、より人材に求められる要素は拡大しているといえます。知識資産が重要な時代においては、人への投資がそのまま企業の実力に反映されるといっても過言ではありません。だからこそ、企業の評価基準で「人的資本」が重要視されるのです。

引用元:パーソル「記事・トピックス」

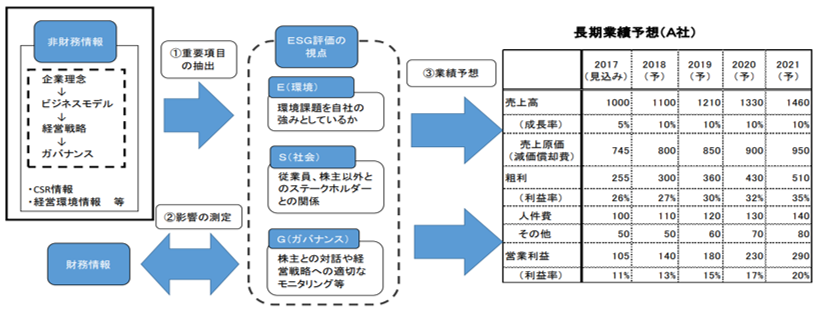

ESG投資の観点からの人的資本経営

無形資本への注目度の高まりも影響し、世界的な潮流として、国家および企業の運営において、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・企業統治)といった、持続可能性(サステナビリティ)が重要視されています。人的資本経営は、このESG投資の判断軸のひとつにもなるでしょう。

今後の企業運営においては、ガバナンスや社会性の高さ、環境への配慮などの非財務情報が、従来の利益性の高さ(財務情報)という観点と併せて「価値」と認識されるようになります。ESGのS(社会)では、労働環境改善、女性活躍など人的資本への考え方が反映されます。働く人の環境を改善し、エンゲージメント向上や教育にコストを振り分けることで、企業の総合力が向上すると考える投資家も増えています。

3-3 情報開示の推進

人的資本の価値向上に取り組んでいる企業は、その取り組み情報を開示することで大きなメリットを得られます。

現状では、メリットの域を超えて、「義務化」への動きも進んでいる事から、早急に人的資本経営を検討しなくてはならない状況です。今後は、人材の採用や育成、さらに活躍を促進するという自社の動きを、データ化して世の中に示していく必要が出てきました。

ESG投資の観点からも、透明性のある情報を、適切にステークホルダーに開示することが求められています。今後、多くの指標がもたらされる中で、企業内の取り組みを実践し、可視化し、さらにステークホルダーからフィードバックを得ることで、より高い次元に移ることができるようになります。

「効果的な人的資本経営をしている」と投資家が判断できる企業は、より多くの応援を得やすくなるといえます。3-4 伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)

経済産業省では、「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX研究会)」を立ち上げ、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)実現のためのフレームワークとしての価値協創ガイダンスの改訂に向けた検討を深めました。その研究会の報告書として2022年8月に「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」を取りまとめています。

この「SX版伊藤レポート」は、サステナビリティへの対応について、長期的かつ持続的な価値創造に向けた企業経営の根幹をなす要素となる中、企業や投資家等に求められる取り組みを具体化させることがSXの実現であるとしています。SXとは、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指します。「同期化」とは、社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味しています。

引用:経済産業省 “「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」・「価値協創ガイダンス2.0」を取りまとめました”

一見すると「人的資本経営」とは乖離しているようにも見えますが、「SX版伊藤レポート」は、「人材版伊藤レポート 2.0」発表に向けての一連の取り組みの基底的な概念となっています。この「SX版伊藤レポート」が「理論編」、「人材版伊藤レポート2.0」が「実践編」という認識のもと、併せて参照することで、これらのレポート・フレームワーク全体を、一体的かつ整合的に活用することが推奨されています。

3-5 人的資本経営コンソーシアムの発足

企業の経営陣が自社の中長期的な成長のために、人材戦略の策定を主導し、実践へと移しながら、その方針を投資家との対話や統合報告書等でステークホルダーに説明することは、持続的な企業価値向上のためには欠かせないものとなってきました。

それを推進するため、一橋大学CFO教育研究センター長伊藤邦雄氏をはじめとする計7名が発起人となり、人的資本経営の実践に関する先進事例の共有、企業間協力に向けた議論、効果的な情報開示の検討を行う場として、「人的資本経営コンソーシアム」の設立が呼びかけられ、2022年8月25日に設立総会が開催されました。この人的資本経営コンソーシアムの概要は以下の通りとなっています。

本コンソーシアムでは、総会の下に、企画委員会、実践分科会及び開示分科会が設置され、委員会及び各分科会での活動を通じ、人的資本経営の実践に関する先進事例の共有、企業間協力に向けた議論、効果的な情報開示の検討を行っています。投資家との対話の場も設けています。本コンソーシアムには、経済産業省及び金融庁がオブザーバーとして参加しています。 本コンソーシアムの活動により、「人への投資」に積極的な日本企業に世界中から資金が集まり、次なる成長へとつながることを期待します。

引用元:経済産業省 「人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~」

人的資本経営コンソーシアムの会員数は2023年9月12日時点で、計549法人、有識者1名という構成となっています。2022年8月の設立以降も追加の入会申込みを受け付け、大企業を中心に各法人より絶大な信頼を受ける組織へと成長しつつあります。

4.ウェルビーイング経営の基本プロセスと課題・ポイント

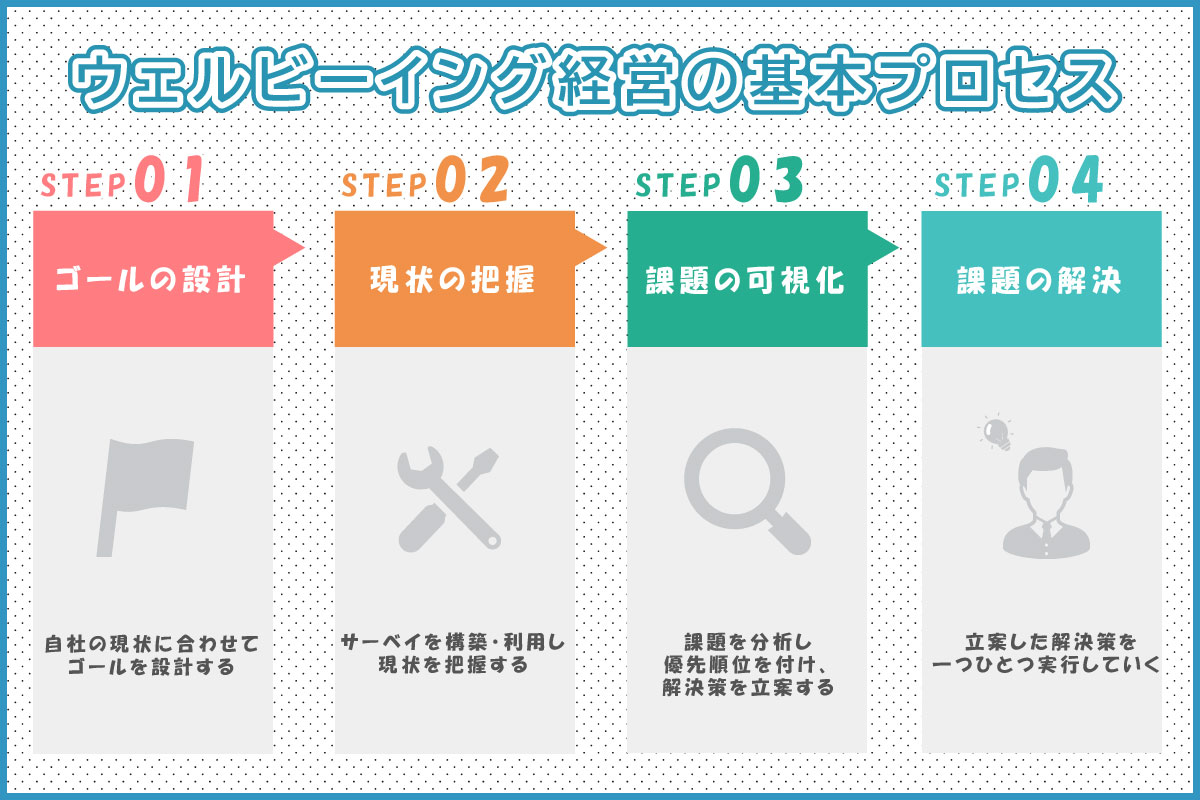

ここまでウェルビーイング経営の概要と、実際に取り組んでいる企業の事例をみてきました。本章では、これからウェルビーイング経営に取り組むには、何から手を付けていけばいいのか、プロセスと取り組む際の課題事例を紹介します。

4-1 基本プロセス

STEP1:ゴールの設計・・・自社の現状に合わせてゴールを設計する

STEP2:現状の把握・・・サーベイを構築・利用し現状を把握する

STEP3:課題の可視化・・・現状を把握した後に課題を分析し優先順位を付け、解決策を立案する

STEP4:課題の解決・・・立案した解決策を一つひとつ実行していく

4-2 課題例

- 自社に合ったゴールを設計したいが専門的な知識やノウハウが無い

- そもそも何から始めたら良いか分からない

- サーベイを構築できる人がいない、ノウハウがない

- 課題の解決策が適切か判断できない

- 課題の優先順位がつけられない

- 施策の立案と実行する人手がいない

など、企業が100社あれば、100社それぞれの課題が出てきます。各社様々な課題がありますが最も重要で多くの企業が直面する課題は、「ウェルビーイング経営の仕組み作り」と「PDCAの最適化」です。

健康経営の第一歩からPDCAの循環まで「健康経営推進支援サービス」

健康経営を推進するうえで必要な「健康経営度調査」「健康投資管理会計ガイドライン」などを活用して、企業の健康経営の第一歩からPDCAを回していくお手伝いをするコンサルティングサービスです。

4-3 成功させるポイント

では、基本プロセスや課題がわかったところで、実際にどのような点に留意しながら施策を進めるべきなのでしょうか。4つのポイントで成功の秘訣をご紹介します。

セルフチェック・セルフケアの促進

企業として、従業員が自ら身体的、精神的な健康状態を把握することができ、自身で改善できるようにサポートしていくことが重要です。

身体面では、社内の健康診断や予防接種の実施、外部の検診の費用補助などのサポートが必要となるでしょう。メンタル面では、ストレスチェックの実施や産業医との個別面談などの実施が求められます。在宅勤務などのテレワークにおいても、オンラインでの相談に対応できるような環境を作ることも効果的でしょう。

福利厚生の充実

ウェルビーイングを向上させるための福利厚生とは、運動・グルメ・レジャーや旅行など、ライフスタイルを豊かにさせるサポートを充実させるのがいいでしょう。

福利厚生のメリットは、社員が自由に福利厚生メニューを選べることです。例えば、フィットネスクラブの割引チケットを導入したり、講師を呼んでヨガやピラティスの教室を開催したりする企業があります。また、宿泊施設の割引や映画チケットの優待券などを用意することなどで、従業員のリフレッシュに役立つことでしょう。

コミュニケーションの改善

所属している部署や組織内において、従業員間や上司・部下の間にてコミュニケーションが円滑になると、業務の運用や人間関係などの悩みが解消され、ウェルビーイングにつながるため、交流しやすい、風通しの良いオフィスづくりが重要となります。

例えば、職場内のコミュニケーションの活性化に繋げるために、部門関係なく利用できるリフレッシュスペースを用意するのも良いでしょう。企業によっては、無料の飲料やお菓子をおいて、みんながそこに行きたいと思える環境づくりをしている企業もあります。

労働環境の見直し

常態化している長時間労働や休日出勤などは、迅速に是正をおこない、労働環境の見直しに向けて、柔軟な働き方の促進に取り組まなければなりません。正確な労働時間の記録や社内アンケートを実施するなどをして、経営層を筆頭に実態を把握し、対策を取る必要があります。

また、誰もが見渡すことができるような、オフィスのレイアウトへと変更したり、テレワーク環境を整えたりして、従業員全員が楽しくイキイキと勤務ができ、柔軟かつ効率良く働ける環境を作ることも重要なことです。あわせて読みたい

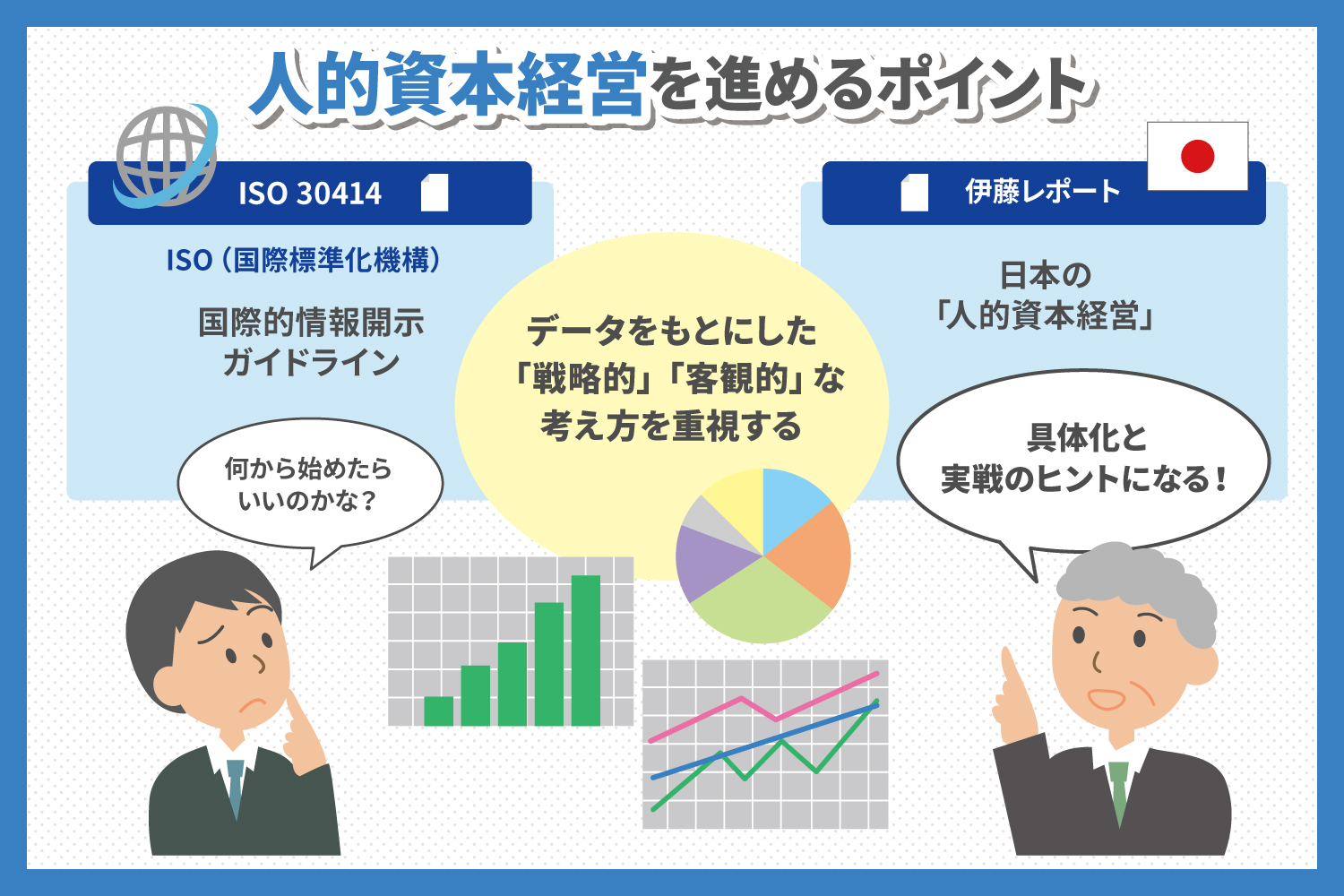

5.人的資本経営を進めるポイント

「人的資本経営」推進の重要性を紹介してきました。ここで企業の経営者や人事担当者を悩ますのは、「一体、何から始めたらよいのか」という部分だと思います。以下では、人的資本経営を進めるにあたってのヒントとなる要素を列挙していきます。

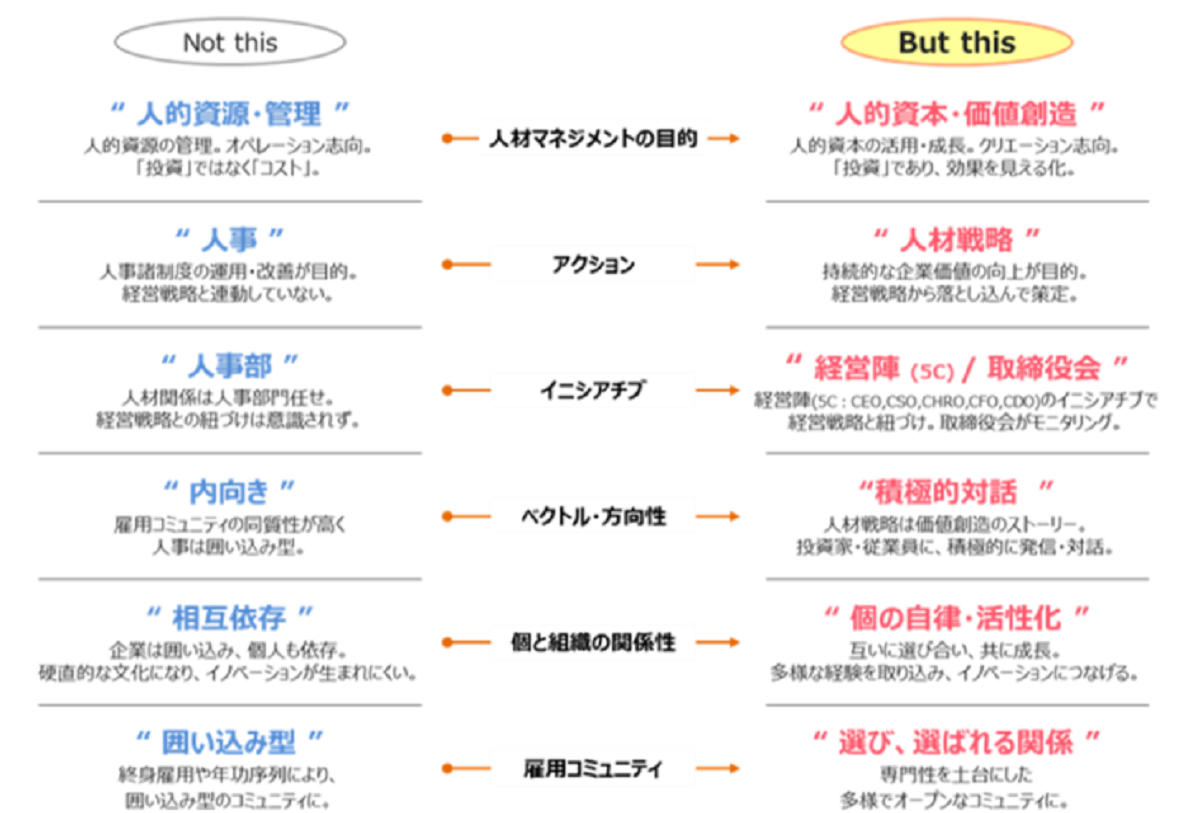

5-1 人的資本経営は何が重視されるのかを知る

「人材」を大切にする、という考え方自体は、古くから日本企業に根差した考え方であり、「弊社は社員を大事にする経営をしています」という企業は多いでしょう。ただし、人的資本経営を進めるにあたって、非常に重要なポイントは、人材への投資を「感覚的」「主観的」に行うのではなく、データをもとにした「戦略的」「客観的」にして経営の主要素として盛り込む必要があるということです。

近年、デジタル化および、デジタル技術の活用によるビジネス改革(DX)が各企業により推進されており、企業の人材データの活用も10年前、20年前とは比べ物にならないほど環境が整っています。データを集め分析することで、経営戦略に連動した人材戦略、KPI設定、モニタリング、分析、レポーティングといった「戦略的」「客観的」な動きにつなげる、ということをまず念頭に入れてください。

実際、「伊藤レポート2.0」における「3P・5Fモデル」にも「As is-To beギャップの定量把握」という表現が盛り込まれています。理想(目指す姿)と現実(現在の状況)をデータの根拠とし、ギャップ把握しようということです。

5-2 人的資本の国際的情報開示ガイドライン「ISO30414」を知る

人的資本経営の分析指標として有名なものは、国際標準化機構(ISO)の設けているガイドライン「ISO30414」(アイエスオーサンゼロヨンイチヨン)です。企業が外部および内部のステークホルダーに「人的資本」に関する報告を行うための指標を挙げたものになります。

人的資本経営を目指すにあたり、組織における人的資本の効果を見える化し、さらに透明性をもたらすことが目的に作られています。具体的には、11の項目(以下列挙)と、それに紐づいた58の指標があります。

| 人的資本エリア | 概要 |

| 1.コンプライアンスと倫理 | ビジネス倫理規範へのコンプライアンス測定指標 |

| 2.コスト | 採用・雇用・離職等労働力のコストに関する測定指標 |

| 3.ダイバーシティ | 労働力とリーダーシップチームの特徴を示す指標 |

| 4.リーダーシップ | 従業員の管理職への信頼等の指標 |

| 5.組織文化 | エンゲージメントや満足度における従業員意識・ 従業員定着率の測定指標 |

| 6.組織の健康,安全 | 従業員の健康、労災等に関連する指標 |

| 7.生産性 | 人的資本に対する生産性(利益や売上)と 組織パフォーマンス貢献度への指標 |

| 8.採用・異動・離職 | 人事プロセスを通じ適切な人的資本を提供する 企業の能力を示す指標 |

| 9.スキルと能力 | 個々の人的資本の質と、育成内容を示す指標 |

| 10.後継者計画 | 該当するポジションに対しどの程度承継候補者が 育成されているかを示す指標 |

| 11.労働力 | 従業員数等の指標 |

出典:ISO30414『Human resource management — Guidelines for internal and external human capital reporting』

これらの項目からは、「人的資本経営」のキーワードが見えてきます。今までの人材戦略においても重視してきた内容が多いと思いますが、これを指標化する、ということを考えると、「うちでは現状できているのだろうか?」と考えてしまう方も多いのではないでしょうか?

人的資本経営においては、まずこうしたキーワードについて、実施策が具体化されているか、さらにデータ化できているかが重要なポイントとなります。5-3 「人材版伊藤レポート」で日本の人的資本経営の考え方を知る

前項でも述べた通り、2020年に、経済産業省が、経営戦略と連動した人材戦略の実践について、議論をまとめて公表したのものが「人材版伊藤レポート」です。さら「人的資本経営の実現に向けた検討会」の設置により、議論を重ね、2022年5月に公表されたものは「人材版伊藤レポート2.0」です。

このレポートには、人的資本経営に対して、どうやって具体化し、実践するかのアイディアが提示されています。ただし、それぞれの項目を単純に満たしていけば人的資本経営化する、という単純なものではありません(もちろん、近づけることはできるでしょう)。

なぜなら、人的資本経営は、その企業の事業内容や環境といった要素によって、どんな施策が有効なのかは、異なるはずだからです。そういった意味で、「人材版伊藤レポート」はあくまでヒントではありますが、非常に重要なものとなります。

引用元:「人材版伊藤レポート2.0」

5-4 ウェルビーイング経営の取り組み事例

実際にどんな企業がウェルビーイングに取り組んでいるのでしょうか。事例を2件紹介します。楽天グループ株式会社「コレクティブ・ウェルビーイング」

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、楽天グループではニューノーマル時代に合った持続的なチームの在り方を考える必要があると考えました。そのきっかけとして、楽天ピープル&カルチャー研究所は、「コレクティブ・ウェルビーイング」に関するガイドラインを作成しました。

このガイドラインでは、持続的なチームの在り方を検討する上で、「企業」と「働く個人」の両側面から、3つの要素「仲間」「時間」「空間」(三間)の設計と、それぞれに「余白」を設けることが大切だと考えました。

引用元:楽天グループ株式会社「コレクティブ・ウェルビーイング」

株式会社デンソー『サステナブルな社会は、「健康」から始まる』

デンソーでは「自分だけではなく、つながる社会全体で、より良い状態を目指そう」という価値観を「ウェルビーイング」という言葉で表現し、「一人ひとりが、身体面・精神面・社会面において、すべて良好で満たされている状態」を表しています。

デンソーは現場を大切にする文化があり、各職場に『健康リーダー』を置いています。職場ごとで働き方もコミュニケーションも違い、抱えている課題も違う。そのため、リーダーがメンバーの特性やチームの状態を確認して、その現場に合った施策を考案・実施しています。このような全社的な活動であるものの、部署ごとに全く異なる活動を展開している点が、デンソーのウェルビーイングに対する取り組みの特徴となっています。

引用元:株式会社デンソー『サステナブルな社会は、「健康」から始まる』

6.人的資本経営・ウェルビーイング・健康経営の関係

「人材版伊藤レポート2.0」では、「健康経営への投資とWell-beingの視点の取り込み」の概要を、以下のように説明しています。

CEO・CHROは、社員の健康状況を把握し、継続的に改善する取組を、個人と組織のパフォーマンスの向上に向けた重要な投資と捉え、健康経営への投資に戦略的かつ計画的に取り組む。その際、社員の Well-beingを高めるという視点も取り込んでいく。

引用:「人材版伊藤レポート2.0」

人的資本経営を実践するには、従業員のWell-being(ウェルビーイング)を高めていくという視点を持ち、そのために健康経営を含む各種施策を行っていく必要があります。ただし、「ウェルビーイング」とは“心身と社会的な健康”を意味する「概念」です。

そのため、「人材版伊藤レポート2.0」にも「多義的であり、社員一人一人の価値観や働く目的が異なる中で、その意味するところも人それぞれである。個々の企業の状況に応じて、多様な人材が能力を発揮できる環境の整備や、自律的なキャリア形成の促進等の試行錯誤を重ねる(要約)」と記載されています。

また「人材版伊藤レポート2.0」では、人的資本経営推進のための「健康経営への投資とWell-beingの視点の取り込み」を進める上で有効な工夫として、以下4つの具体例をあげています。

工夫1:多様な健康課題に対応した施策の提供

- 業種業態や社員の構成によって、健康課題は異なることから、自社に適した施策を検討して実行する。

- 例えば、リモートワーク環境下でメンタルヘルスの不調が課題となる場合は、業務上のコミュニケーションにとどまらない、多様なコミュニケーションの機会を活用して、各社員の状況の把握に努める。

工夫2:ステークホルダーへの情報発信

- 健康経営の実践には、その取組が経営陣から現場の施策まで様々なレベルで連動・連携していることが求められる。そのため、経営陣が健康経営の意義や重要性を認識するとともに、その考え方や、取り組む姿勢を、社員や投資家等、社内外のステークホルダーに示す。

工夫3:組織体制の構築

- 健康経営の実践に当たって、健康経営の理念を全社へ広め、現場での実践を通じて取組を定着させる役割を担う管理職や推進担当者を設置し、その取組の必要性や具体的な方策についての教育や、ノウハウの共有に取り組む等、実行力を担保する体制を構築する。

工夫4:Well-being の視点の取り込み

- Well-being は、多義的であり、社員一人一人の価値観や働く目的が異なる中で、その意味するところも人それぞれである。

- そのため、経営陣は、中長期的な企業価値の向上につなげる観点から Well-being を捉え、それを高めるために、個々の企業の状況に応じて、多様な人材が能力発揮できる環境の整備や、自律的なキャリア形成の促進等の試行錯誤を重ねる。

7.イーウェル独自の実態調査

自社の従業員はウェルビーイングな働き方ができているのか?この様な疑問を持つ方も多いと思います。株式会社イーウェルでは「働く人々の実態調査」を調べたアンケート結果を公表しています。

「ウェルビーイング経営」を従業員はどの様に感じているのか?気になる方は以下の記事もぜひご覧ください。あわせて読みたい

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend