働き方改革とは?実施のための3つの課題やステップをご紹介

「言葉自体は知っているが、意味や法案の内容まではよく理解していない」

「実施の必要性は理解しているものの、具体的な方法が分からない」

2019年より順次施行された「働き方改革」は、現在多くの人々に認知される経営課題となっています。しかし、上記のように思う人もいることでしょう。

本記事では「働き方改革」の概要や迅速に取りかかるべき課題、取り組むためのステップを解説します。働き方改革は、日本が抱える社会問題や企業の悩みを解決するために有効な手段です。利益拡大やスタッフ満足度を向上させるためにも、働き方改革の実施に取り組みましょう。

目次

1.働き方改革とは?

働き方改革とは、国民全員が活躍できる「1億総活躍社会」を実現するための施策です。働き方改革が意識されるようになった理由に、日本が抱えている以下の社会問題が挙げられます。

- 少子高齢化に伴う労働力人口の減少

- 妊娠・出産・育児による退職や雇用形態の変更を余儀なくされる現状

- 正社員とパート社員の待遇・賃金格差

- 長時間労働や残業が当たり前となっている風潮

働き方改革は、上記を初めとする社会問題を解決するための施策です。働き方改革は、特に中小企業や小規模企業において実施が必要であると考えられています。働き方改革により、人手不足の解消や生産性向上が期待できると考えられているためです。[注1]

[注1]厚生労働省「働き方改革特設サイト」

1-1 働き方改革への政府の動きは?

働き方改革の実施と実現に向けて、政府は以下のような取り組みをしています。

- 2016年「働き方改革実現会議」設置

- 2017年「働き方改革実行計画」をまとめる

- 2018年「働き方改革法案」が設立

- 2019年「働き方改革関連法」が順次施行

働き方関連法とは、労働に関する法律に付け加えられた新たな基準を記した法案です。働き方関連法では、有給休暇や残業時間、同一労働同一賃金に関する法律が付け加えられています。

また、2023年4月には、上記の法案に加えて「月60時間を超える時間外労働の賃金引き上げ」も施行される予定です。[注2]

[注2]厚生労働省「時間外労働の賃金引き上げに関するリーフレット」

2.なぜ働き方改革が注目されたのか?

働き方改革が注目された理由として、以下の3点があげられます。

- 少子高齢化と労働人口

- ライフスタイルの変化

- 育児や介護への配慮

それぞれ詳しく解説します。

2-1 少子高齢化と労働人口

少子高齢化と労働人口の減少は日本の大きな課題です。日本の人口は2005年を境に、少しずつ減少しています。[注3] 2055年には人口が1億人を下回ると予測されているほど危機的な状況です。

人口の減少に伴い、労働人口も低下すると予想されています。2050年には2021年よりも29.2%減少し、5,275万人まで減少するのが現在の想定です。[注4]

少子高齢化は、令和2年時点の調査によると、日本は世界で最も15歳未満の人口割合が少なく、65歳以上が多い国となっています。[注5] 働き手の減少に備えるためにも、働き方改革による「人が辞めない環境」の整備に視野が向けられています。

[注3]総務省統計局「広報資料」

[注4]総務省「令和4年 情報通信に関する現状報告の概要」

[注5]厚生労働省「令和2年国勢調査 調査の結果」

2-2 ライフスタイルの変化

昨今の世界的パンデミックで実感した通り、ライフスタイルの変化に対応する施策の重要性が高まっています。特にここ数年は経済全体が大きく変化し、本当の意味で働き方改革が求められた数年でした。

働き方改革で掲げていたテレワークや副業などの推進がいかに大切か痛切に感じた企業も多いことでしょう。このように、現代では多様なライフスタイルの変化に対応できる職場環境が求められるようになってきているのです。

2-3 育児や介護への配慮

日本では平成9年を境に、共働き世帯数が男性労働者と専業主婦の世帯数を超えています。令和2年の調査では、共働き世帯が圧倒的に多く、専業主婦の世帯は1割にも満たない結果となりました。[注6]

一昔前の働き方をスタンダードとした労働環境は、現代の日本に合わないのでしょう。しかし、昔ながらの社風が残っている企業は少なくありません。

昔ながらの社風は現代においては、育児・介護をしている社員にとっては「働きにくい」「出世しにくい」といったネガティブな印象に繋がってしまいます。仕事と育児・介護が両立できる環境を整えるためにも、働き方改革によるワーク・ライフ・バランスの充実が重要視されてきているのです。

[注6]内閣府 男女共同参画局「男女共同参画白書 令和3年版」

介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」

従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。

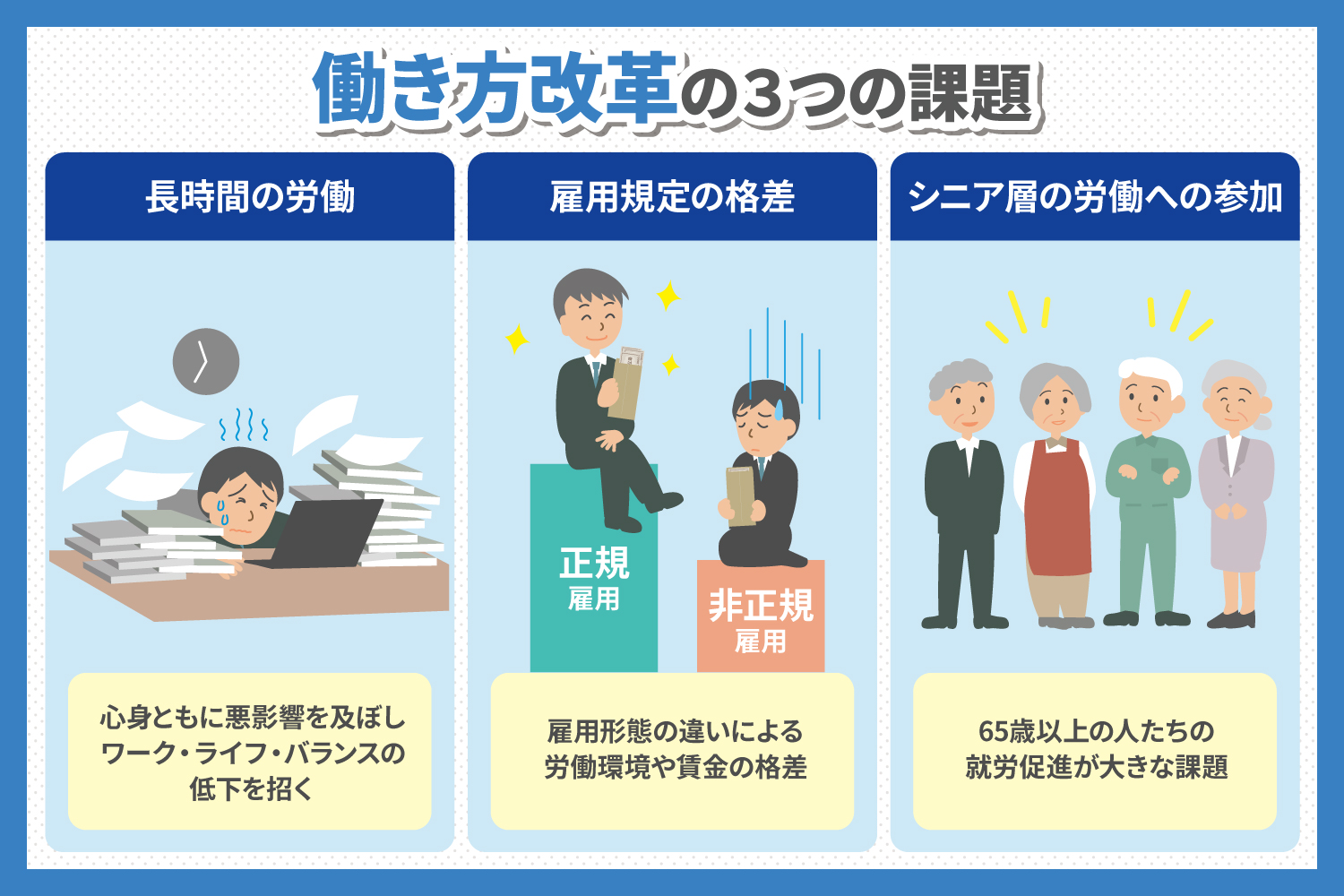

3.働き方改革の3つの課題

働き方改革で優先的に取り組むべきとされている課題は、以下の3点です。

- 長時間の労働

- 雇用規定の格差

- シニア層の労働への参加

それぞれ詳しく解説します。

3-1 長時間の労働

働き方改革のおかげもあり「定時に帰る」といったルールは浸透しつつあります。しかし、実際は長時間の労働をせざるを得ない環境があることも事実です。長時間労働は心身共に悪影響を及ぼし、ワーク・ライフ・バランスの低下を招きます。

特に長時間労働を強いられるのは、30代〜40代の世代が多いと言われています。女性の場合は、長時間労働が必要な環境下で育児・家事の両立がイメージできず、出産に踏み切れない人もいるでしょう。

また、男性の長時間労働は家事・育児へ充てる時間の減少につながる恐れがあります。実際、日本人男性の労働時間は国際的に見ても長いようです。これらの問題は、少子高齢化の原因ともなる重大な課題です。[注7]

[注7]内閣府「日本経済2019-2020」

3-2 雇用規定の格差

正社員と非正規雇用で、仕事内容が同じでも雇用形態の違いによる労働環境や賃金の格差が問題となっています。

育児・介護を担っている人であれば、正社員としての勤務は難しい場合が多いでしょう。しかし、非正規雇用で働くと十分な待遇や報酬が得られないことがあります。就労意欲のある人が不満なく働ける環境は、モチベーションアップや生産性の向上に繋がります。

正社員と非正規雇用間の格差をなくしていくことは、働き方改革を進める上での重要な課題です。

3-3 シニア層の労働への参加

少子高齢化に付随して、生産年齢以降(65歳以上)の人たちの就労促進が大きな課題となっています。年金だけでの生活に不安を覚えている高齢者も多く「元気なうちは働きたい」と考えている人は多いです。少子高齢化に付随して、生産年齢以降(65歳以上)の人たちの就労促進が大きな課題となっています。年金だけでの生活に不安を覚えている高齢者も多く「元気なうちは働きたい」と考えている人は多いです。

現に、内閣府が行った調査によると、60歳以上の約4割が「働けるうちは働きたい」と回答しています。[注8] このような理由から、高齢者も働ける環境を整えるための働き方改革が重要視されているのです。シニア層の労働参加に向けて、働き方改革では以下の法案が用意されました。[注9]

- 継続雇用延長

- 定年延長の支援

- 高齢者のマッチング支援

労働人口減少を解決するカギは、高齢者が働ける労働環境の整備です。併せて、働き方改革が推し進めていくべき課題として注目されています。

[注8]内閣府「令和2年版高齢社会白書」

[注9]厚生労働省「高齢者の雇用・就業に関する政府方針等」

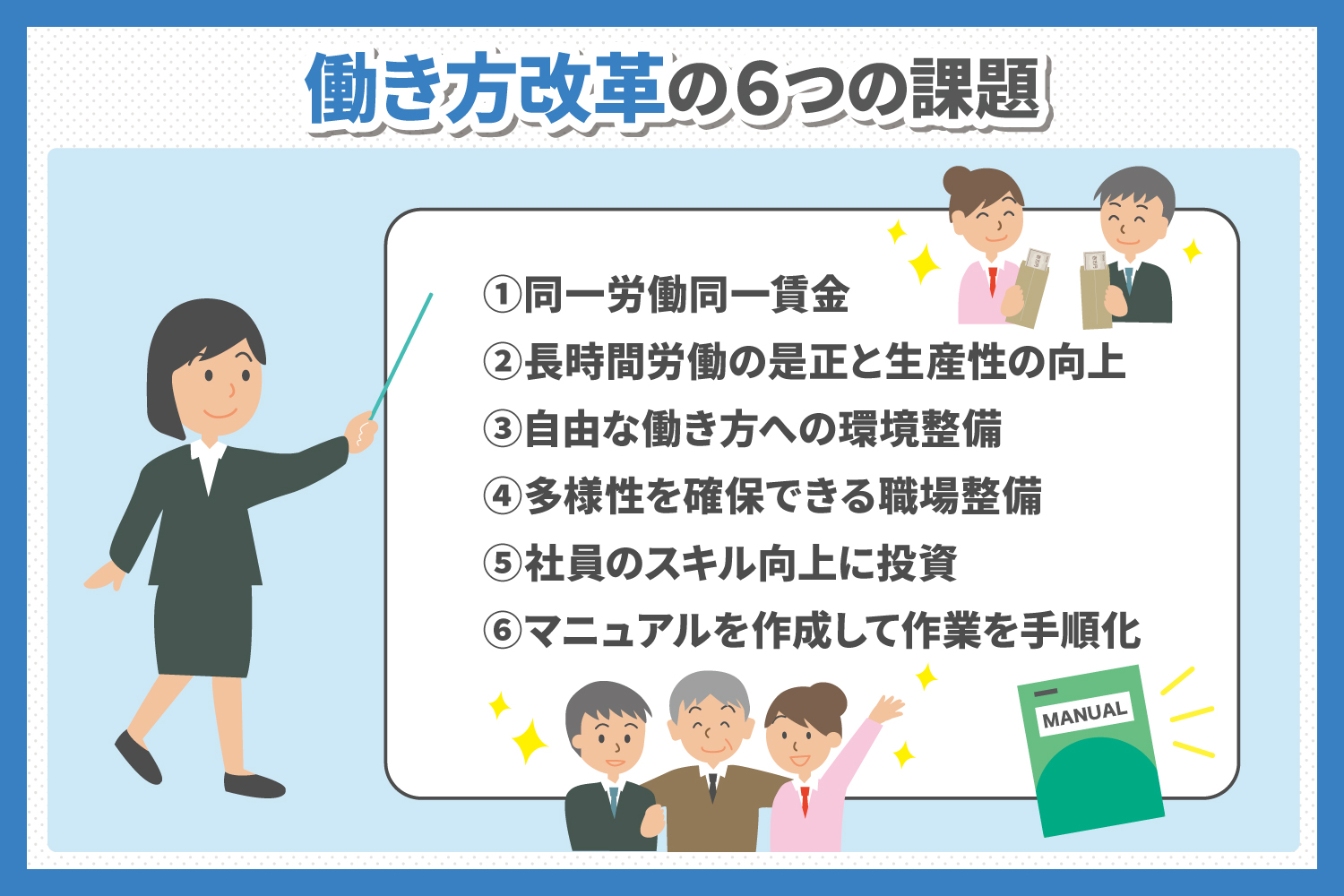

4.働き方改革の導入ステップ

働き方改革を導入するために必要なステップは、以下の6つです。

- 同一労働同一賃金

- 長時間労働の是正と生産性の向上

- 自由な働き方への環境整備

- 多様性を確保できる職場を整備する

- 社員のスキル向上に投資する

- マニュアルを作成して作業を手順化する

4-1 同一労働同一賃金

「同一労働同一賃金」とは、正規雇用者と非正規雇用者の待遇に雇用形態のみの理由で差をつけない方針です。雇用形態が違っていても、同じレベルの仕事をしている人は平等に扱われるべきという考えです。

まずは正規雇用と非正規雇用の格差をなくし、従業員なら誰でも働きやすい環境を作りましょう。同一労働同一賃金を実行するには、職務内容ベースでの評価基準を導入する必要があります。新たな評価基準を取り入れ、雇用形態ベースではないフラットな環境を整えましょう。

4-2 長時間労働の是正と生産性の向上

働き方改革により、定められた時間を超えた労働は罰則の対象となったため、実施の必要性にかられている企業も多いでしょう。しかし、まだ多くの職場で残業せざるを得ない環境があることも事実です。長時間労働を改善するためには、以下の施策が有効です。

- 勤務時間やタスクを可視化できるツールを導入する

- 業務内容を全て洗い出し、不要なものがないか検討・見直しする

- フレックスタイム制の導入

- 「長時間労働=高評価」としない評価制度への変更

上記の対策を実施し、ワーク・ライフ・バランスの確保に取り組みましょう。

4-3 自由な働き方への環境整備

各自のライフスタイルに合った働き方を実現させることも、働き方改革としては重要です。具体的には、以下の施策があげられます。

- テレワークの導入

- 業務時間を自分で決定できる「裁量労働制」

- 副業の認可

また、長時間労働是正の際に触れたフレックスタイムの導入も親和性が高いです。

4-4 自由な働き方への環境整備

外国人労働者や技能実習生の受け入れなど、国籍関係なく多様性のある職場の整備も大切です。海外の労働者を受け入れる以下の施策が有効に働きます。

- 日本語習得のサポート

- 企業の社風や価値観の共有

- 技能実習生への適正な労働条件の整備

- 従業員同士がコミュニケーションできる場の提供

多様性を確保することは、労働力確保の助けとなるでしょう。

4-5 社員のスキル向上に投資する

企業が主体となって社員のスキル向上に努めることも大切です。比較的手軽に取り組める内容として、以下の施策が挙げられます。

- 社内勉強会の実施

- スキルアップにつながる研修会の企画・開催

社員のスキルアップは、生産性の底上げにも効果が期待できます。労働者の減少が見込まれる中、少ない人数で滞りなく業務を回すことはどの企業にとっても課題となるでしょう。

4-6 マニュアルを作成して作業を手順化する

業務の効率化の一つ例として、マニュアルの作成および活用があります。人員の入れ替えが発生した際に、マニュアルを見るだけで業務を正しく遂行できることには多くのメリットがあります。教育にかかるコストを削減できるだけでなく、業務に穴を空けないことで他の社員への負担軽減にも繋がるでしょう。

作成には手間やコストがかかりますが、一度作れば無駄な作業を軽減し、継続的に社員を楽にしてくれます。働き方改革の第一歩として、時間を取って取り組みましょう。

5.働き方改革へ本気で取り組みたいあなたに

「働き方改革を実施したいけれど、自社だけで取り組むのには不安がある」

「より効果的な働き方改革を実施したい」

上記のように、本気で働き方改革へ取り組みたいと考えている企業の方は、ウェルナレの働き方改革の記事がおすすめです。また、働き方改革に関する有益な資料も多数掲載していますので、ぜひこちらよりダウンロードください。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

関連キーワード

Related keywords

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend