働き方改革と生産性向上とは! 今、企業が取り組むべきこと

「長時間労働の是正などを呼びかけてはいるが、はたして効果があるのか分からない」

「生産性向上の取り組みはしているが、従業員が重要性を理解してくれていない」

働き方改革を進めるにあたり、上記のようなお悩みはありませんか。本記事では、生産性の根本的な意味や、生産性向上を図る重要性を解説します。自社の生産性を向上させ、従業員により良い労働環境を提供したい方は、ぜひ一読ください。

目次

1.働き方改革と生産性向上とは

働き方改革において、生産性向上は重要なテーマの一つです。その前に、そもそも働き方改革がどのようなものかをおさらいしましょう。働き方改革の概要や、必要とされる理由を解説します。

1-1 働き方改革とは

働き方改革とは「1人ひとりの多様なライフスタイルに対応した柔軟な働き方を推し進めていく」ための政策です。2019年に本格始動し、2023年現在も少しずつ改革が進められています。現在施行されている働き方改革の内容は、以下のとおりです。[注1]

|

政策 |

政策の内容 |

|

年次有給休暇の時季指定 |

有休取得者に対して、年に最低5日以上の有休消化を取得させる義務。労働者に対して有給取得の時季を聴き取り、取得日を指定する |

|

時間外労働の上限制限 |

残業時間の上限を、原則として月45時間/年360時間と定める。特別な事情がない限り、定められた時間を超えてはいけない。特別な事情があった場合であっても、残業ができるのは年720時間/月平均80時間/月100時間未満。 |

|

同一労働・同一賃金 |

正規雇用・非正規雇用で、労働や賃金に差をつけないための法律。正規雇用と同じ仕事内容をこなしている非正規雇用労働者には、同じ待遇を用意しなければならない。 |

[注1]厚生労働省「働き方改革特設サイト」

1-2 なぜ働き方改革が必要なのか

働き方改革が必要とされている大きな理由として、日本の少子高齢化問題があります。日本はかつてない高齢化社会に突入しており、昭和25年には約5%にしか満たなかった65歳以上の人口が、今や28.4%と増加しています。[注2]

対して出生数は下がり続ける一方となっており、令和38年には55.7万人になると推測されています。平成18年の109.3万人と比較すると、出生数は約半数です。[注2] 日本の労働人口は年を追うごとに減少しています。比例して、日本の国民1人当たりに対する労働生産性は低下の一途をたどっています。

現に、2020年に38カ国を対象とした労働生産性の調査では、38カ国中23位という結果になりました。平均を15%ほど上回っていた日本の労働生産性は、2000年代あたりから下回る結果がほとんどです。[注3] これらの少子高齢化に付随した課題を解決するためにも、働き方改革による生産性向上が重要視されています。特に、雇用の7割を占めている中小企業・小規模事業者に必要とされている政策です。

[注2]内閣府「令和2年版高齢社会白書」

[注3]公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2021」

2.生産性向上と業務効率化の違い

働き方改革によって生産性を向上させるためには、生産性の向上と業務効率化の違いを理解する必要があります。そもそも生産性とは、インプットに対してどれだけアウトプットできたかを表す指標です。

生産性には3つの種類があります。それぞれの違いは以下のとおりです。

|

労働生産性 |

労働者が生み出す生産性 |

|

資本生産性 |

機会・設備・土地などの資本が生み出す生産性 |

|

全要素生産性 |

労働・資本・そのほかすべての生産要素から生み出された生産性 |

生産性向上と言われて、一般的に連想されるのは「労働生産性」でしょう。働き方改革における生産性向上も、労働生産性を指しています。生産性向上とは、インプットは変えずに、アウトプットを増やすという意味です。

一方、業務効率化とは、その名の通り業務の効率化を指します。業務効率化は生産性を向上させる手段の1つです。業務効率化はインプットを減らして、アウトプットを維持する意味を持つ点で、生産性向上と異なります。

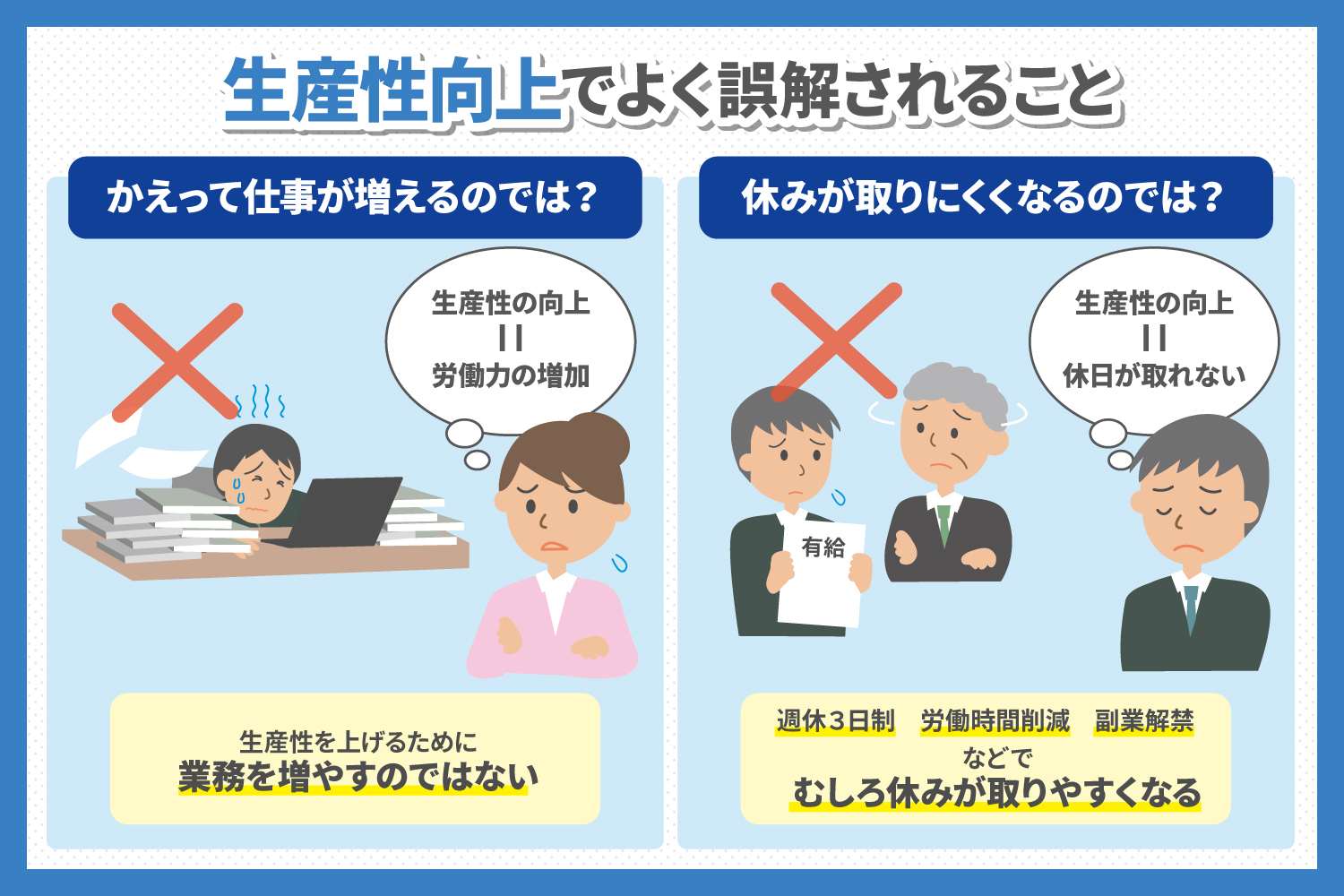

3.生産性向上でよく誤解されること

生産性の向上は、少子高齢化にある日本にとってクリアするべき課題です。しかし、中には以下の点を不安視している人もいることでしょう。

- かえって仕事が増えるのでは?

- 休みが取りにくくなるのでは?

上記のような不安が生まれる理由は、働き方改革そのものが間違った方向で認識されているためです。以下では、従業員によく誤解されがちな上記2点の不安要素を解説します。

3-1 生産性向上に対する不安①:かえって仕事が増えるのでは?

人によっては「生産性の向上=労働量の増加」ととらえている人がいます。しかし、これは生産性の向上ばかりに視点が向いてしまったために発生する誤解です。

生産性向上にあたっては、インプットの量を変えないことが前提です。業務の効率化によって生産に充てるリソースを増やし、結果的に生産性が上がるのが理想形といえます。生産性を上げるために、業務を増やすのではありません。

このような誤解を与えないためには、生産性を上げるための具体的な取り組みも一緒に伝えることが大切です。詳細な説明や、生産性を上げた先のゴールを明確にすると、従業員の不安も払拭されるでしょう。

3-2 生産性向上に対する不安②:休みが取りにくくなるのでは?

「生産性が上がると、休みが取りにくくなるのでは?」といった不安を持つ人もいるでしょう。しかし、働き方改革や生産性向上が目指すのはむしろ逆です。働き方改革の目標には、以下のような労働時間の削減が含まれます。

- 週休3日制

- 労働時間削減

- 副業解禁など

働き方改革は、従業員が休みを取りやすくするための取り組みです。世界的には8時間より短い労働時間で生産的に活動している企業が多く、日本も例外ではありません。つまり「生産性を上げるために休みを増やしたり、拘束時間を短くしたりする」といった施策が取られているのです。

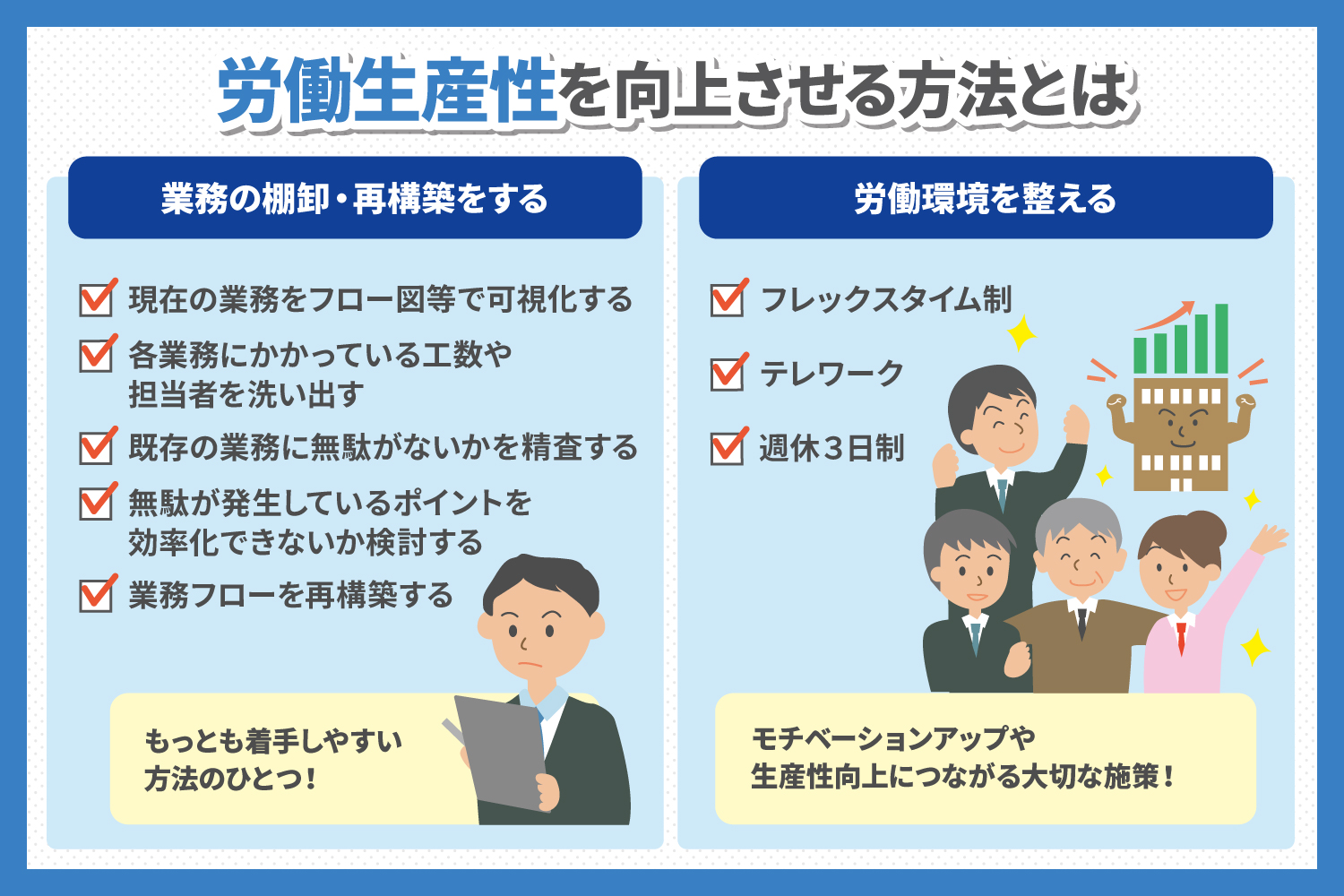

4.労働生産性を向上させる方法とは?

労働生産性を向上させるための施策には、IoIやAIの活用が有効です。しかし、企業によってはすぐに導入することが難しい場合もあるでしょう。以下では、比較的着手しやすい以下2つの施策を紹介します。

- 業務の棚卸・再構築をする

- 重要な業務に集中できる労働環境を整える

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 業務の棚卸・再構築をする

業務の棚卸・再構築は、もっとも着手しやすい方法の一つです。結果が目に見えやすいため「生産性を上げるために動いている」といった実感を得やすい方法でもあります。具体的な手順は、以下のとおりです。

- 現在の業務フローを図などで可視化する

- 各業務にかかっている工数や担当者を洗い出す

- 既存の業務に無駄が無いか精査する

- 無駄が発生しているポイントを効率化できないか検討する

- 業務フローを再構築する

上記の手順にて業務の再構築を図り、業務効率化ひいては生産性向上に取り組みましょう。

4-2 重要な業務に集中できる労働環境を整える

労働環境の整備は、モチベーションアップや生産性向上につながる大切な施策です。労働環境の整備として代表的な方法は、以下の3つです。

|

フレックスタイム制 |

従業員が自ら始業時間・就業時間を決定できる働き方。総労働時間が規定を満たしていれば、1日のうちに好きな時間だけ働ける |

|

テレワーク |

自宅で仕事をする勤務方法です。ネット環境とパソコンさえあれば、どこでも仕事ができることが特徴。出社する必要がないため、通勤に要していた時間を有意義に活用できる |

|

週休3日制 |

週に3回休みを取れる制度。休日が増えることで相対的にリフレッシュの時間が増え、仕事とプライベートのメリハリがつきやすい。モチベーションアップにも効果的。いつもより短い勤務時間で業務をこなさなければならないため、おのずと効率化を重視するようになることも期待できる |

以上を参考に、取り入れられそうな施策があれば実践してみましょう。

5.ITツールを導入する

ITツールの導入は生産性向上に特に有効な施策です。特に導入しやすいサービスとして、以下の3つが挙げられます。

|

クラウドサービス |

サービス提供者のサーバーにデータを保管するサービス。ネット環境さえあれば、どこにいてもデータへアクセスできる。会社のローカルフォルダにアクセスしなくても情報を参照できるため、テレワークと相性が良い |

|

勤怠管理システム |

スタッフの出勤・退勤記録をしてくれるサービス。有給の管理や休暇申請のデジタル化もできる。中にはシフト作成などに対応しているサービスも。勤怠に関する人件費削減につながる |

|

コミュニケーションツール |

スタッフ同士で効率的にコミュニケーションをするためのツール。従来の電話やメールに比べ、飛躍的にコミュニケーションが効率化する |

ただし、上記のサービスを導入したからといって、すぐに生産性につながる訳ではありません。サービスを導入したうえで、従業員に対する下記のアプローチや配慮が必要です。

- 目的を共通化する

- 従業員のモチベーションを重視する

ポイントを使って評価や感謝を伝え合うことで社内コミュニケーションを活性化するWEBサービスです。社内コミュニケーションを活発にし、従業員の働く意欲を高める「インセンティブ・プラス」

以下では、それぞれの内容を解説します。

5-1 目的を共通化する

生産性向上を目指すのであれば、その先のゴールを共有する必要があります。でなければ、スタッフは何のために生産性向上の取り組みをしているかわからないからです。

ゴールが見えることで、目的意識が芽生え、意欲が湧きます。生産性向上は、従業員の労働環境改善に結びついているため、団結力を持って取り組むことが大切です。

5-2 従業員のモチベーションを重視する

生産性向上に視野が向き過ぎて、従業員のモチベーションが置いてけぼりになる状態は避けたいところです。従業員のモチベーションが下がってしまえば、かえって生産性は下がってしまいます。

まずは、従業員のモチベーションを上げるための環境づくりを心がけるべきでしょう。また、成果を出した従業員に報酬を還元できる仕組みを整えておくことも、モチベーションアップにつながります。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend