目標設定のポイントとは?目標達成するためのKPIやPDCAの活用方法

ビジネスにおいて、目標を立てることの大切さは、昔から言及されてきていました。近年では、目標を立てる際、ビジネス現場においてKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)という言葉が浸透しています。KPIを設定することは、組織単位からメンバー個人単位にいたるまで、「何を目指したらよいか」という目標を可視化することにつながります。

目標をしっかり立てることは、そのためのアクションを明確化することにつながり、仕事へのモチベーションや成果に繋がってくる意味で、とても重要です。本記事では、会社の業績向上につながる目標設定のポイントを解説します。

本記事を見た後、改めてご自身の組織やメンバー活動を見直してみてください。

1.目標設定を行う理由

ビジネスに限らず、目的のある活動には「目標設定」を行わなければいけません。なぜなら目標設定とは「目的を成し遂げるための手段」を可視化したものだからです

目標設定をしていない、ということは「やりたい事はわかっているけど、どうやったら良いかわからない」という状態と変わりません。

2.企業が目標設定を行うメリット

目標設定を行わなければならないことは理解できていても、具体的にどのようなメリットがあるのかを、きちんと説明できないご担当の方も多いのではないでしょうか。本章では、企業が目標設定を行うことによるメリットを解説します。

2-1 メリット① 組織の目指す目標が判明し、メンバー全体の行動を統一できる

会社組織は、社会的な課題に対して、より高い価値を創造し、提供することで利益を獲得しています。より高い価値を生み出すためには、具体的なミッションを具体化し、実現に向けて動かないといけません。ミッションを実現するためには、経営層からメンバー層までが同じ意識を共有することが有効であり、そのために目標設定が必要になります。

どんなに優れた人材を集めても、それぞれが違う方向を向いて活動をしていれば、足並みは乱れ、成果を出すどころかマイナスにもなりかねません。

2-2 メリット② 目標達成までのステップが設定され、リソース管理が可能になる

目標設定が設定されれば、その実現のために必要な要素が具体的になってきます。

- 必要な目標達成のために必要な時間は?

- 成果を達成するために踏むべき手順はイメージできるか?

- 人手はどの程度必要か?

- 予算はいくら確保すればよいか?

- 想定するべきリスクは?

・・・などが頭に浮かんでくるでしょう。

いずれも、具体的に達成すべき目標があるからこそ想定できる項目であり、適切なリソース管理の第一歩にもなります。

2-3 メリット③ 達成へのルートを可視化し、従業員モチベーションUPに繋げられる

従業員にとって、組織に属している限り、「評価」が存在します。従業員にとって、有形無形問わず評価を受けることがモチベ―ションの源泉となります。そのために従業員は高い評価を受けるために日々活動をしていくことになりますが、そのために「目標設定」は重要な要素となります。

もし目標が設定されていなければ、従業員は「何を達成すれば評価を受けられるか」がわかりません。目標が可視化されていれば、従業員個人においても「達成のために何をするべきか」を考えることができます。

従業員全体のモチベーションを維持・向上してもらうことは、組織の利益に直結するため、できる限り適切な目標設定をする必要があります。

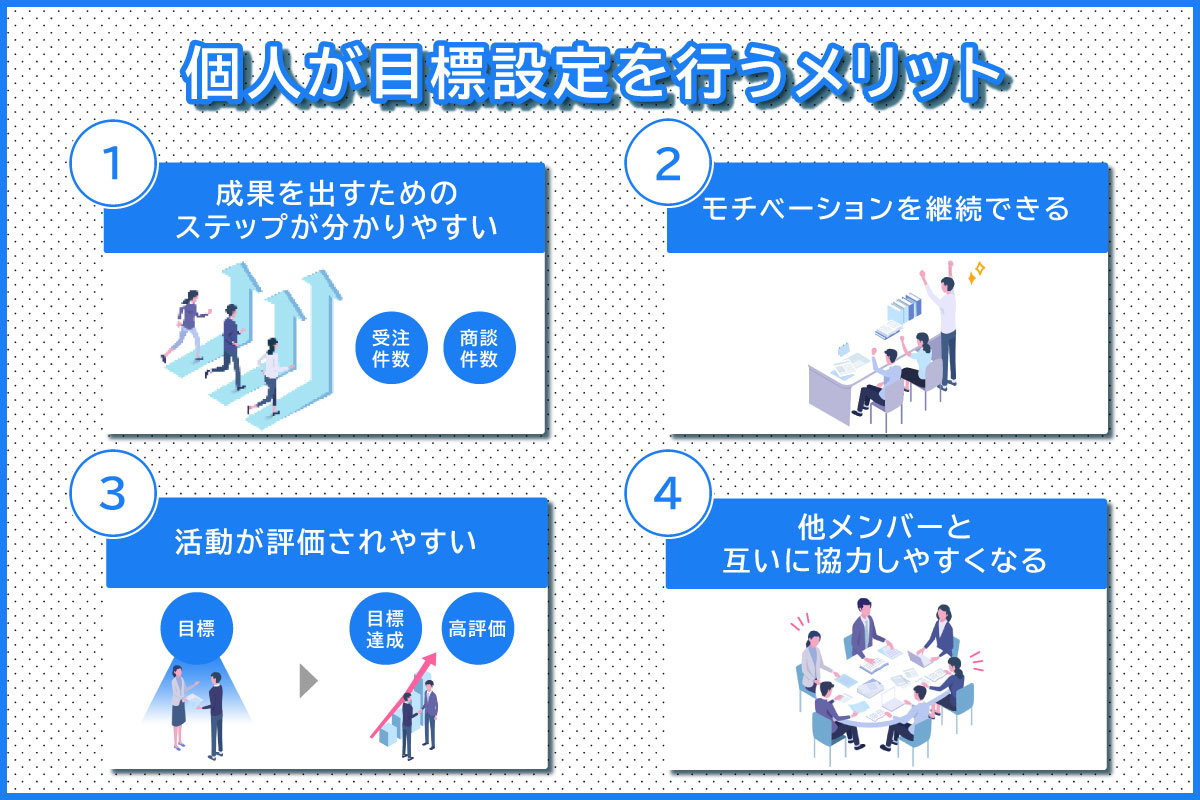

3.個人が目標設定を行うメリット

前章の企業が目標設定を行うメリットについてご理解いただけましたでしょうか。目標設定は企業だけでなく、従業員個人としても目標設定を行うメリットがあります。本章では、従業員個人が目標設定を行った場合のメリットを解説いたします。

3-1 メリット① 仕事の成果を出すためのステップが分かりやすい

従業員個人からの目線でも、目標設定は「自分の仕事の仕方を組み立てる」ことに役立ちます。1年間で達成するべき目標を設定したら、そのために何をしたら良いのか、必要な要素を書き出してみましょう。

営業職であれば、最終的な売上数字を確保するのに、何を売れば良いか、受注が何件必要か、商談は何件必要か、商談を獲得するための行動は何をすればよいか・・・など具体的なイメージができるはずです。

3-2 メリット② 行動へのモチベーションを継続できる

働くにあたって、組織や上長に承認された上で活動することは重要です。しっかりした目標があれば、自分に何が求められるかが理解でき、迷わず業務に邁進できます。業務に打ち込むことで結果を出すことができれば、上司や周囲にも肯定され、さらに気持ちよく仕事に向き合えることでしょう。

3-3 メリット③ 組織目標にリンクした形であり、活動が評価されやすい

目標設定に沿って業務内容を組み込み、モチベーション高く仕事することで見事に目標を達成できれば、そのあとにはプラスの評価が待っています。

仕事の前に組織と目標設定を共有し、承認されていれば、「達成」=「高評価」が担保されていると考えられます。なぜなら、この目標設定は組織目標と紐づけられた形であり、組織へ貢献したという実績がわかりやすいからです。

3-4 メリット④ 他メンバーの目標設定を意識すると、互いに協力しやすくなる

組織のメンバーはお互いが協力しあい、単独では成しえない事業を、複数の力で成し遂げることができます。ただし、メンバーは各々の基本業務を抱えており、時には協力を依頼しても良いか悩むこともあるでしょう。

そんな時はお互いの目標設定を意識してみると、声がけや協力がし易くなります(ある活動がお互いの目標にとってwin-winになる場合) 従業員アンケートの結果を基に従業員の「ウェルビーイング」や「満足度」を従業員ウェルビーイングを可視化する組織診断サービス「ウェルスコア」

数値により可視化して組織課題を把握・解決する組織診断サービスです。

4.目標達成ができない3つの理由

目標設定の重要性について理解した上で、「目標が達成できない理由」を考えてみましょう。今まで見てきたメリットとも関係してきます。

4-1 理由① 達成までのルートが明確でない

果たすべき目標も明確化されていないのは最悪ですが、そうでなくても達成までのルートが明確になっていない事があります。

もし、あなたが遠い場所に明日の12時にたどり着かなければいけないとすれば、その前にどうやってその場所に行くか考えるでしょう。そしてその為に必要なお金はいくら用意しなくてはいけないのか、他に持ち物はないか、さらにいつ家を出なければならないかを考えるはずです。一人の移動でなければ同行者とも連携しないといけませんね。

こうしたプロセスが事前に把握できているなら、高い確率で、目的の時間に最高の状態で到達できるはずです。もしそれを怠れば・・・あなたは当日の朝、実は前日に移動していなければ目的地にたどり着けないことを知るかもしれません。

4-2 理由② 達成までに必要な行動量に対し、リソースを用意できていない

目標を立て、それに必要なルートも明確になったとしても失敗する可能性はあります。

目標もルートも設定するだけでは単に理想にすぎず、それを実行するのは人であり、サポートとしての資金や物資、資格などの無形資源だったりします。それらの条件が一定の水準に達していなければルート通りに動くことはできないはずです。

自分が設定したルートに対して、自分たちがそれを遂行できる状態であるかを、一度確認してみましょう。

4-3 理由③メンバーのモチベーションが低い

完璧な目標とルート、必要十分なメンバー数と資金を確保し意気揚々と目標に向かおうとしても、まだ失敗の種は潜んでいます。

一緒に歩き出すメンバーの行動を観察してみましょう。なんだか動きが鈍かったり、不満を口に出したり、表情が曇ってはいないでしょうか?

目標達成をするために動くのは、あくまで「人」であることを忘れてはいけません。彼らのモチベーションが低ければ、決してあなたの計画通りに事を運んでくれることはないでしょう。

5.KPIやPDCAを活用して目標達成をする方法

どうすれば立てた目標に対し、達成まで到達できるようにできるのでしょうか?ここでは1つの方法として、「指標化」の方法を見ていきましょう。指標は、状況や物事に対し、基準を設けることを指します。基準があることで、人はより成功へのプロセスを導きやすくなります。

5-1 KPI設定をする

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、目標設定のための指標の一つです。仕事のパフォーマンスを計測することが目的であり、目標までどの程度の達成度になっているかを可視化できます。

①SMARTの法則を活用してKPIを立てる

いざKPIを立てようという時に、なかなか設定することが難しいということがあります。KKPIは楽に達成できるものでも、到達不可能なものでも、効果がありません。また、あやふやな内容にしていると、目標達成までの道のりは遠そうです。そんな事態をできるだけ避ける為、適切な目標設定のコツとして知られているものに「SMARTの法則」があります。

SMARTは、5つの英単語で形成されています。

Specific:具体的である

Measurable:測定が可能である

Achievable:達成が可能である

Relevant:(課題などと)関連性がある

Time-bound:期限が定められている

この5つの英単語それぞれの頭文字をとって「SMART」となります。

自分が果たすべき役割を書き出した際に、これらの項目に回答できるか検討してみましょう。

- 何をするのか、内容を具体的にしてみる

- 成果について、数値化して示せるか、明確な成功条件(状態)を可視化してみる

- どんなに頑張っても達成不可能な目標になっていないか考えてみる

- 組織の上位目標や、業務と関連性のある目標になっているか考えてみる

- 目標を達成するのは〇年の〇月、などと明確にしてみる

といった具合に目標分析をすることで、自分(達)のリソースを最大限使った上での最大効果がどんなものなのかが明確になるのです。

②KPI管理の注意点

・KPI設定する際には、ちゃんと数字で図れる内容にしましょう。いわゆる「定量」な内容にするということです。なぜ数値化するかというと、見る人によって解釈がぶれることを避ける為です。もし定性的な目標を立ててしまったら、自分は達成していると思ったのに、上司にとっては全然できていなかった、ということになりかねません。

・KGIにつながるKPIであるかどうかも大事です。KPIは、組織の最終ゴール「KGI」を達成するためのプロセスです。つまり、KGIを意識していないKPIは、どんなに頑張って達成したとしても、最終目標に寄与していない、ということになりかねないのです。当然評価も低くならざるを得ないでしょう。

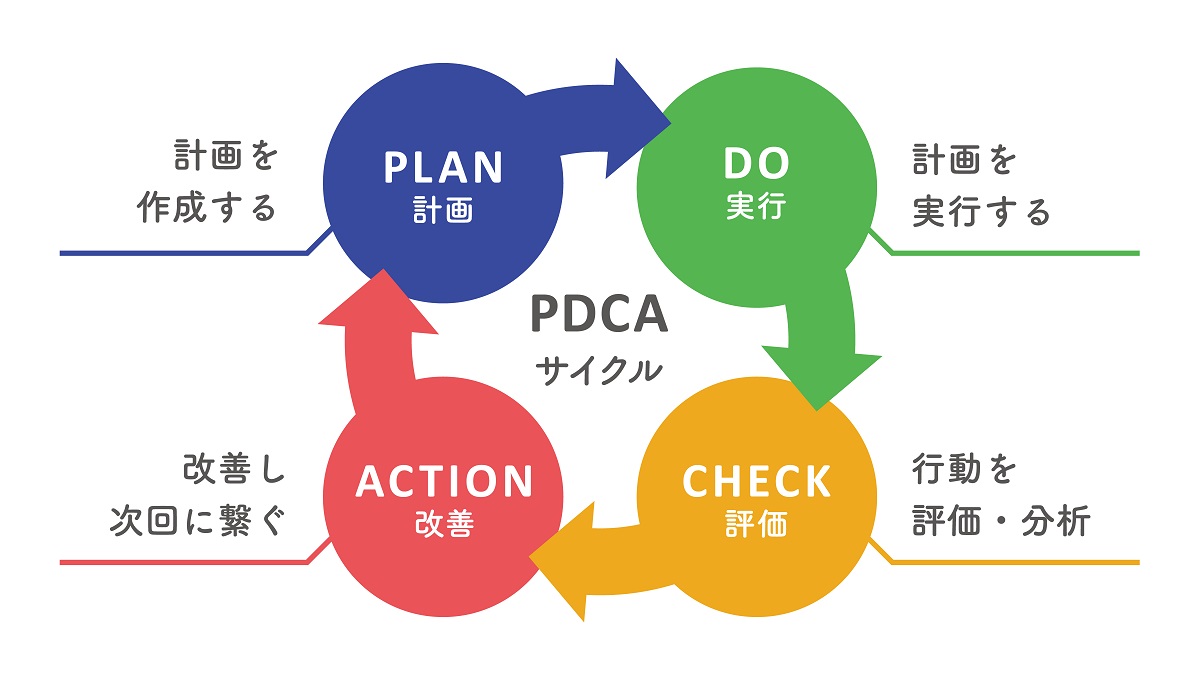

5-2 PDCAサイクルを回して運用する

PDCAもビジネスでよく聞かれる言葉です。業務の実行および改善のフレームワークであり、「Plan:計画」「Do:実行」「Check:評価」「Action:改善」の頭文字をとったものです。P⇒D⇒C⇒A⇒P・・・といったように、業務を適切な観点で循環させることで、よりよい改善ができるという考え方です。

目標設定は、この中では「Plan:計画」に位置します。

① PDCAサイクル成功のポイント

ここでは、PDCAの各フェイズにおける成功ポイントをお伝えします。

「Plan:計画」

この記事のテーマでもある目標設定が関係するフェイズ。

PDCAサイクルにおける計画段階では、内容をできるだけ具体化すること、そしてあまり時間をかけすぎないことです。PDCAサイクルは性質上、失敗も織り込みながら、修正しつつ成功を目指していくため、この段階で完璧な状態にする必要はありません。机上では完璧であっても、次フェイズで躓くこともあります。

「Do:実行」

実行フェイズでは、計画フェイズで定めた事項にそって行動に移します。この時、できるだけ数値による状態計測を行いましょう。内容を数値によって具体化することで、成功すれば再現性を高くできますし、失敗すれば、原因分析に役立ちます。

「Check:評価」

最初に立てた計画(仮説)が果たして最適解であったかを検証するフェイズです。実行の段階で出てきた数字や行動実績を元に、できるだけ客観的にかつ正確に分析することを心がけましょう。組織内での報告やなどの際、ついネガティブ要素を隠そうとしたくなる心理が働きがちですが、不正確な数字や検証結果からは、成功は生み出されません。

「Action:改善」

評価フェイズが終われば、軌道修正を含めた具体的な改善フェイズに移行します。ここまでのステップがしっかりできていれば、後はスピード感をもって改善に移行できるかがポイントになります。

評価まではしっかりできているが、その段階止まりで改善に踏み切れないという事もあります。PDCAサイクルを意識するのであれば、このフェイズを確実に行うことが成功の鍵となります。

② PDCAサイクルの失敗要因

PDCAサイクルは非常に有用ですが、時に成果を生み出さないケースもあります。

・PDCAを回すことが目的なり、本来の目的を見失う

PDCAサイクルは、あくまで本来の目的を達成するための「一つの手段」であり、これを回していれば良い、ということではありません。ビジネスの現場においては目標の粒度によって手段の使い分けが必要な場面もあります。

・スピード感を持てず、改善まで時間がかかりすぎる

プロセスにこだわるあまり、各フェイズに時間をかけすぎると全体としての歩みが遅くなってしまう可能性があります。目的によっては、何度もサイクルを回し続ける時間や体力がないケースもあります。

その場合は、各フェイズにかける時間に軽重をかけることも必要となります。

6.まとめ

すでに「ビジネスで目標設定なんて当たり前」と思っている方も、この機会に自分の仕事を見なしてみてください。

「上から言われたから」「前年もやったことだから」「来年度の目標はなんとなくこのくらい(経験則)で」といった具合で目標を設定していませんか?

時に組織を率いる方であれば、従業員のモチベーションを維持・向上させ、より確実に成果達成に近づけるための目標設定をしっかり定めることを心がけるようにしましょう。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend