オンラインでつながる社内コミュニケーションとは

新型コロナウィルス・新しい生活様式・働き方改革などにより、昨今リモートワークをする方が増えています。リモートワークに伴い、通勤時間の減少や睡眠時間の増加、運動不足など、良くも悪くも生活が変化していますよね。

その中で社内でのコミュニケーションが減少し、「部下の働きぶりが分からない」「上司に相談しづらい」という声も多く聞かれます。

本記事では、リモートワークの中でもオンラインを活用して社内コミュニケーションを活性化するコツをご紹介いたします。

※この記事は、2021年7月1日に開催されたウェビナー『オンラインでつながる社内コミュニケーション~リアル以上のコミュニケーションをめざして~』の内容をもとに作成しています。

目次

1.リモートワークにおけるコミュニケーションの役割とは

これまで出社を前提とした働き方をしていた企業にとって、コロナ禍の突然のリモートワーク推進により、企業側も従業員側も手探りの状態が続いてきました。業務に必要なインフラ環境・ネットワーク環境の整備、紙やハンコ文化の廃止などは多くの企業で対応していることでしょう。

一方で「なくても何とかなる」と思われがちなコミュニケーションですが、実は見えないところで大きな役割を果たしてきました。雑談から生まれる生産性やヒヤリハットの防止、コミュニケーションから生まれる職場への愛着心は企業全体の生産性にも繋がっていきます。本記事では、具体的なコミュニケーションの状況について見ていきます。

1.1 テレワークで社内のコミュニケーションの状況と変化

経団連が行ったテレワークに関する調査では「テレワークの実施により、業務効率性・生産性が下がった理由」として「従業員同士のコミュニケーションがとりづらかった」が73.1%となっており、75.9%の「テレワーク環境が十分に整備されておらず、遂行困難な業務があった」に次いで2位となっています。

【出典】一般社団法人 日本経済団体連合会

https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/004.pdf

また、別の調査では82.6%の方が社員同士で顔を合わせる機会が減ることで「モチベーションに影響がある」と回答しています。

【出典】月刊総務

https://www.g-soumu.com/linkage/cat656/index_2.php

1.2 社内コミュニケーションの種類

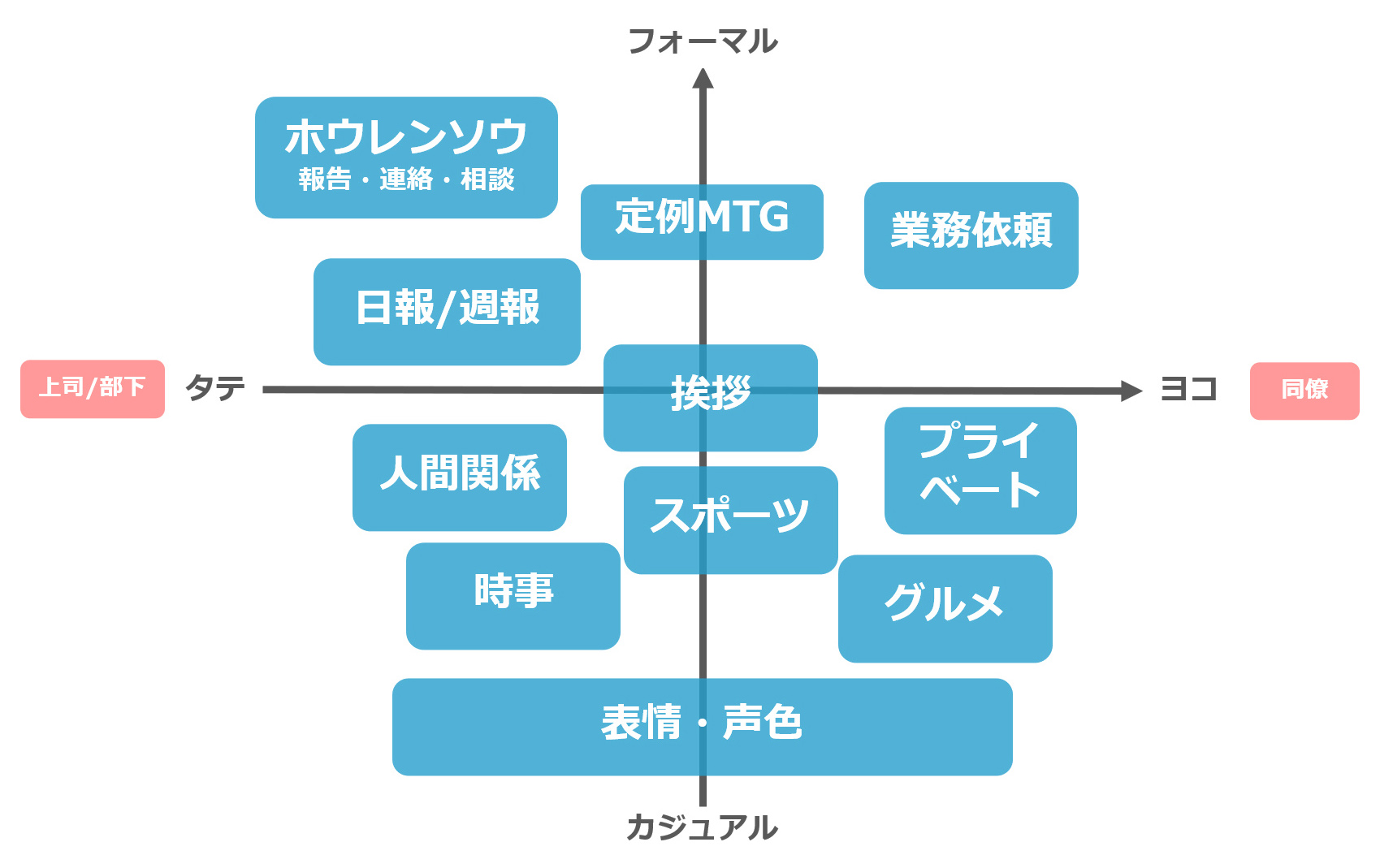

社内コミュニケーションには様々な種類のものがあります。例えば 「報告・連絡・相談」「日報/週報」「挨拶」「プライベート」「人間関係」など話す内容は様々ですよね。これらを①話し相手との間柄(上下関係があるかないか)②話す内容(業務に関係のあるフォーマルな内容か業務に直接関係のないカジュアルな話題か)に基づいて分類していくと整理しやすくなります。

コロナ禍で減少したコミュニケーションはどの部分が当てはまるでしょうか。

恐らくカジュアルな話題ではないでしょうか。会社に出勤していた時は隣の席の人と雑談することも多かったと思います。

しかしコロナが収束したら元に戻るという訳ではありません。テレワーク以外にも副業の推進やジョブ型雇用、時差出勤などが進むことが予想されるため、この先もオンラインでのコミュニケーションは継続して重要なものとなっていきます。

社内コミュニケーションを活発にし、従業員の働く意欲を高める「インセンティブ・プラス」

ポイントを使って評価や感謝を伝え合うことで社内コミュニケーションを活性化するWEBサービスです。

2.コミュニケーション施策における先進事例3選

ここではオンラインを活用したコミュニケーションを実践しているIT企業での取り組みをご紹介します。

2.1 A社:1on1ミーティング

A社では業務の進捗確認はもちろん、将来に向けたキャリアプラン、プライベートな話までしています。その中で、必ず聞くことが①業務進捗②新しい挑戦③自己アピールの3つです。新しい挑戦を言葉に出すことで仕事のモチベーションを上げつつ、自己アピールする機会が減っているものを補っています。メンターに話す内容を全て委ねると、上司の方の負担がかなり増えますよね。委ねるのではなく、聞くことをあらかじめ設定している事例で、上下関係のある間柄でのカジュアルな内容のコミュニケーションを補っています。

2.2 B社:動画配信・ラジオ

続いてB社では動画配信・ラジオの配信を実施しています。内容は社長からのトップメッセージ、プロジェクトで活躍した社員を社長自らがインタビューする番組など多岐に亘っています。配信は年間約30本にも上ります。このような配信では経営層がライブ配信することで迅速な情報発信ができたり、インタビューは社員も出演の機会があり周りの方も関心を持ちやすいのが特徴です。こちらは上下関係のある間柄・ない間柄どちらもカジュアルな内容のコミュニケーションを主に補っています。

3.オンラインツール活用のメリット

オンラインツールを活用するにあたって、メリットもあれば対面のコミュニケーションには劣る部ももちろんあります。特徴をきちんと理解して、効果を最大化していきましょう。

オンラインツール活用メリット①「いつでもどこでも使える」

オンラインツールを活用することで、働く場所や時間を問わずコミュニケーションを取ることができます。出社していると、相手の手が空いているときを見計らって話しかけたり、タイミングが合わないとすれ違いが発生することもありますが、オンラインであれば相手の都合のいいタイミングで目を通すことができるため結果的にスムーズなやりとりに繋がります。

オンラインツール活用メリット②「気軽にやりとりができる」

特にチャットツールを使用する場合、メールと比べて砕けたやりとりに向いています。雑談スレッドを作成したり、メンバーに感謝を投稿するスレッドを作成するなど、より投稿のハードルを下げてあげるのがポイントです。

オンラインツール活用メリット③「他の人の交流が閲覧できる」

他のメンバーがどんなやりとりをしているのかを見ることができると情報共有に繋がったり、感謝を投稿するスレッドでは当事者でなければ気づけなかったメンバーの頑張りや気遣いを目にすることができます。

オンラインツールを活用すると対面のコミュニケーションにはないメリットも多くあります。企業風土により最初は定着しないこともあるかもしれませんが、積極的に管理者が発信・投稿を続け、部下の方にも発信しやすい場所を作っていくことが大切です。

4.オンラインツール活用のデメリットと補い方

4.1 オンラインツール活用デメリット「非言語コミュニケーションができない」

非言語コミュニケーションとは、「話す」「書く」といった言葉を使うコミュニケーション以外の意思伝達方法のことを指します。表情や顔色、声のトーン、話す速度やジェスチャー等が非言語コミュニケーションに当てはまります。

例えば「眉間にシワが寄っているな」「申し訳なさそうに電話で謝っているな」「今日はご機嫌だな」といったことは同じ空間にいれば直接会話をしていなくても分かりますよね。オンラインツールを使用すると、無意識に感じ取っていた非言語コミュニケーションができなくなるのがデメリットです。

4.2 オンラインツール活用デメリットのカバー方法

非言語コミュニケーションを補って、コミュニケーション効果を最大化するため大切なポイントは、「察してもらうことは不可能である」という意識を全員が持つことです。「察してもらう」「気づいてもらう」という気持ちを捨て、自分自身から発信することを心がけましょう。この意識が根付くには少し時間がかかるかもしれませんが、ツール管理者や管理職の皆様が定期的にアナウンスをしていただくことも非常に大事な役割となります。

5.まとめ

本記事では社内コミュニケーションの状況と変化や、オンラインツール活用事例やメリット・デメリットと、デメリットのカバー方法についてご紹介してきました。オンラインツールを使用することを目的とせず、どんな種類のコミュニケーションを活性化していくのか意識を持ってツールを使いこなすことが重要です。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend