アンガーマネジメントとは?身につけるメリットや方法を解説

“怒る”“怒りを感じる”ことは、ビジネス上だけでなく、日常生活においても避けることはできません。

“怒る”という湧き出る感情に対し、抑え込むことや怒ることが悪、という考えではなく、自身がどう対処するか、マネジメントするかを考え、怒りという感情とどう向き合うか、上手に扱うかを方法として考えるのがアンガーマネジメントです。本記事では、アンガーマネジメントの基礎知識に加え、具体的な方法をいくつか紹介していきます。

目次

1.アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは「怒りという感情にどう上手に付き合っていくかを考える心理トレーニング」のことを指します。怒りを悪いものと捉えず、適切にコントロールすることができるようになることは、自制にも対人関係構築にも役に立つと、注目を集めています。

怒りや悲しみといった感情は周りにも波及するため、職場内にも悪い影響を及ぼすおそれがある以上、特に、管理職・監督職に求められるのが、自身の心を上手くコントロールし、部下とどう付き合うかということ。そのためにもアンガーマネジメントを適切に行うこと、スキルとして身につけることが強く求められています。

2.アンガーマネジメントが注目される背景

アンガーマネジメントは、アメリカで1970年代に、怒りの感情をマネジメントするための感情理解教育プログラムとして開発されたと言われています。当初は、DV(ドメスティックバイオレンス)や人種・性差別、また軽犯罪者に向けての矯正プログラムとして広がっていきました。

今ではアメリカの教育機関だけでなく企業でも導入され、特に教育の現場で生徒やその親とどう向き合うかといった場合、また、ビジネスでも職場環境や業務パフォーマンスの改善・向上、部下とのコミュニケーション円滑化などのために活用され始めています。

また、アンガーマネジメントが特に注目された、爆発的に普及したときがあります。それが2001年9月11日にアメリカで起きた同時多発テロです。自爆での攻撃を計画した実行犯グループが、アメリカの旅客機4機をハイジャックしました。ニューヨークの高層ビルと米国防総省・ペンタゴンに突入し、当日だけで3,000人近くが犠牲になった事件は、発生から20年経った今でも、記憶に新しい方が多いのではないでしょうか。

不安と怒りがリンクしていることが明らかとなり、これよりアメリカでは、犯罪者に対しての司法取引時に「アンガーマネジメント講習を受けること」がその条件として提示される判例が多く示されるようになりました。

この通り、アンガーマネジメントは、元々は矯正プログラムとして利用されることを目的に開発された背景を持ちます。しかし半世紀以上の時代を追いながら、「アンガーマネジメントを習得することが職場コミュニケーションを円滑にし、ストレス対策や生産性向上に役立つ」といった認識が拡がり、ビジネスの現場にも企業研修として取り入れられるようになってきています。

3.人が怒る理由

感情というかたちのないものも、心理学の世界では科学的に定義されています。怒りという感情も、どうして怒りが生じるのか、その過程を定義し“人が怒る理由”についてもメカニズムが明らかになっています。この章では「人はどうして怒るのか」について読み解いていきます。

3-1 第1次感情と第2次感情の違い

心理学をその根幹とするアンガーマネジメントでは、人が怒る理由、およびその経過を2段階に分けています。

①第1次感情

負の感情に支配され、強くストレスを感じている/ストレス反応を示している状態

※負の感情:不安・困惑・恐怖・悲しさ・寂しさ・辛さ・落胆 などのネガティブ/マイナスな感情のこと

②第2次感情

許容範囲を超えてストレスが過度に蓄積されている状態

※負の感情が爆発し、怒って叱る・当たる、涙を流す、といったかたちに感情が姿を現す

ここで重要なのは「第2次感情には必ず第1次感情が隠れている」ことを理解すること、またそもそも第1次感情に気づくことです。第1次感情なしに、意味なく人は怒りを現すことはないのです。

3-2 怒りの感情と種類

プラスの感情にも「笑う」「楽しむ」「喜ぶ」といった種類があるように、怒りにも種類があることがわかっています。怒りを時間軸や属性で4つに分類してみましょう。

①怒りの「持続性」

過去に叱責されたことを思い出したり、それがずっと自分の中で引っかかってしまったりすることはありませんか。これが持続性のある怒りです。職場では非常に根深くなりやすい怒りとして注意が必要です。人間関係(過去にされた仕打ちや言動)や評価・評定などに対しての自身と周囲とのギャップが非常に大きな要因となり得ます。

②怒りの「強さ」

突如として湧き出るような強い怒りには注意が必要です。あからさまに機嫌や言動に形となって現れるのが特徴です。また、その一過性の感情の昂ぶりにより強い言葉を浴びせてしまうため、怒った本人にも「どうしてあんなに強く言ってしまったのだろう」といった後悔を生むこともあります。

③怒りの「攻撃性」

人や物に当たるなど、周りに物理的に影響を及ぼす、最も危険なタイプの怒りであるといえます。相手に悪い影響を与えるとともに、逆に怒りや恐怖を発生させるため、パワハラ(パワーハラスメント)の最たる原因となり得ます。

④怒りの「頻度」

精神状態が不安定なときに、日常の些細な変化や刺激に対して過敏に反応してしまうなどの原因で、常にイライラしてしまうことがあります。そのときだけで済まずに断続的に怒りが続いてしまうため、精神状態はさらに不安定な状態に陥ります。

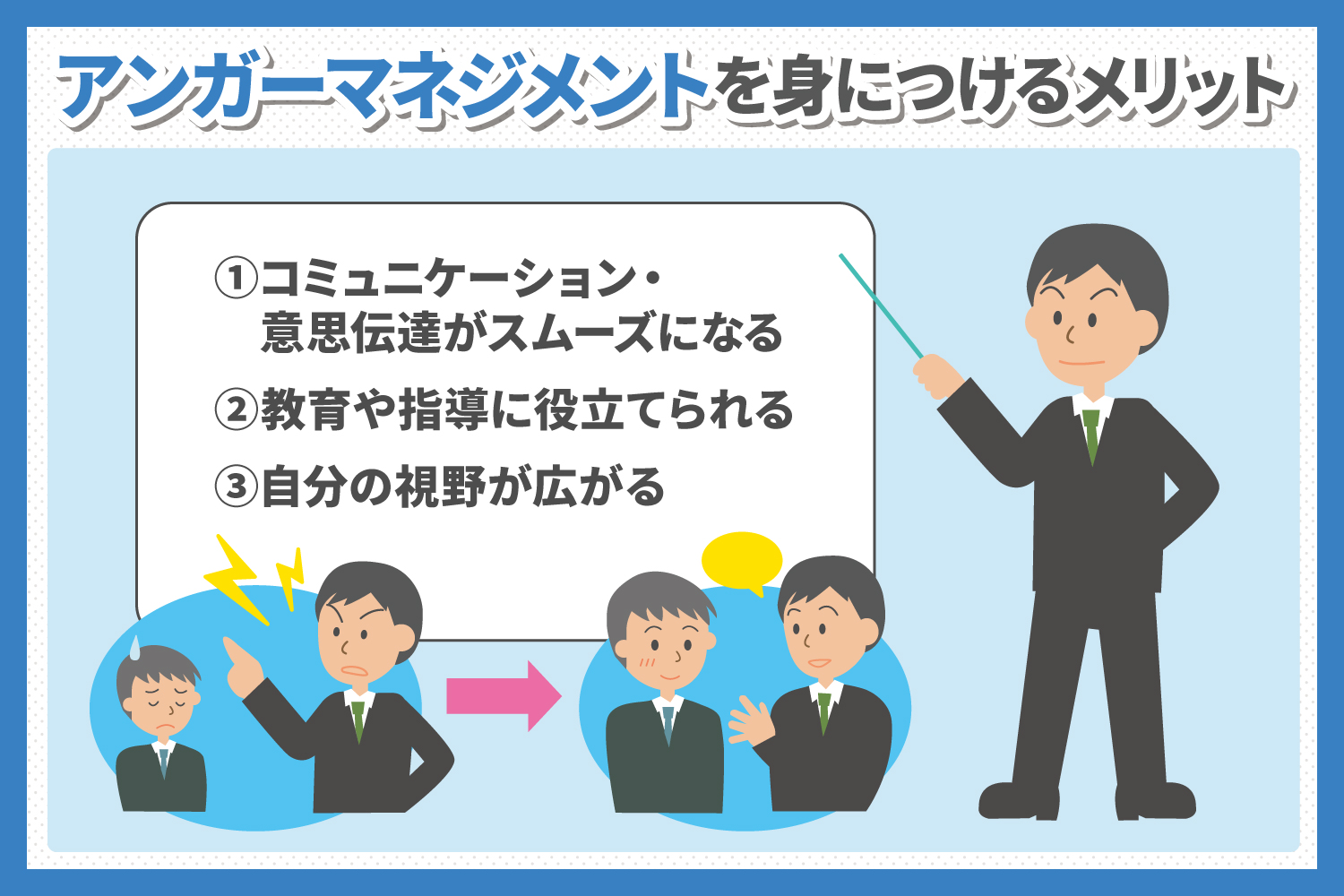

4.アンガーマネジメントを身につけるメリット

アンガーマネジメントは、身につけることで周りへ及ぼす効果が明らかに変わってきます。結果として自身の仕事の生産性も向上し、組織全体の改善にもつながっていきます。この章ではそのメリットを3点に絞って紹介しますので、導入をこれから検討する際の参考にしてみてください。

4-1 コミュニケーション・意思伝達がスムーズになる

アンガーマネジメントを習得することで、無駄に怒りを感じることや、それに対するイライラを抑えることができるようになります。相手に本当に伝えたいことや実現したいことも適切に伝えられることが期待できるため、意思伝達がよりスムーズになり、本来受け取れる生産性を得やすくなります。

オンラインでのやり取り(テレワークやWeb会議)が増えている昨今、表情などからその真意を読み取ることが難しくなっているため、より注目すべきメリットとして押さえておきましょう。

4-2 教育や指導に役立てられる

自分自身の怒りに対して適切なマネジメントが行えることで、管理職・監督職として指導・指示をする際には部下や同僚に、また教育的立場にある方は生徒や受講生に対し、指導・指摘・働きかけをする際に、自分の思うことや伝えたいことを言葉として適切に伝えやすくなります。

また、管理職・監督職層は上司として、部下からパワハラと思われない・感じさせないためにも、相手への理解を深め、自制心を身につけることが非常に大切なことから、アンガーマネジメントを習得することは非常に大切なのです。

4-3 自分の視野が拡がる

アンガーマネジメントの根幹は、自分に対してだけでなく「相手の感情の真意や成立機序に気づくこと」にあります。人によって仕事に対する価値観や考え方、怒りを感じる瞬間などは異なりますが、それに対する理解を深めることにより、相手に応じてその違いを受け入れられるようにもなります。

適切なコミュニケーションによって自分にとって良い人間関係を築くことは、仕事の生産性も向上し、今まで自分が知り得なかったさまざまな情報が自分のもとに入ってくることになります。自分の視野も拡がり、より良い仕事をすることができるようになるでしょう。

イーウェルで提供している福利厚生、健康経営などのサービスをご紹介!

5.押さえておきたいアンガーマネジメントの基本的な考え方

本章では、日常生活の中で「怒り」と上手く付き合っていくためには、具体的に何に意識をしていけばいいのか、アンガーマネジメントの基本的な考え方について解説します。

5-1 メンタルケアの習慣化

人が「怒り」を感じるのは、自身が「〇〇であるべき」「〇〇するべき」と考えている理想などが、現実と異なった場合に起こります。怒っている人は、自分が正しく相手が間違っていると考えるため、怒りを覚えてしまうのです。この「〇〇するべき」を「べき思想」と言い、「べき思想」が強すぎる人は怒りだけでなく、メンタルヘルス不調につながりやすいこともわかっています。

特に次の「偏った考え」である9つのパターンは、抑うつ、不安、怒りなどにつながりやすいため、注意が必要です。

①根拠のない決めつけ

②白黒思考

③部分的焦点づけ

④過大評価・過小評価

⑤べき思想

⑥極端な一般化

⑦自己関連づけ

⑧情緒的な理由づけ

⑨自分で実現してしまう予言

出典元:大野 裕 「こころが晴れるノート」(創元社)

5-2 問題解決のスキル

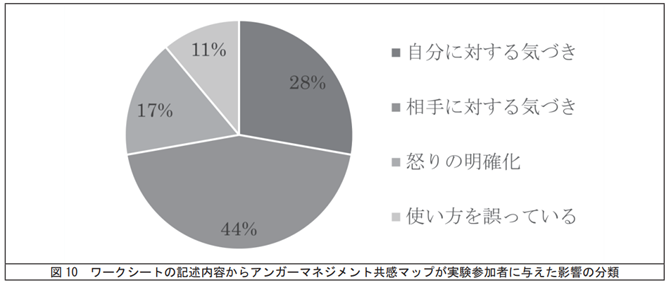

実践女子大学生活科学部紀要第58号の「問題解決手法を取り入れたアンガーマネジメントの提案 ~共感マップを利用して~」では、アンガーマネジメントに問題解決手法を取り入れることができないかという考えのもと、「アンガーマネジメント共感マップ」という方法を利用して実験をしました。

引用元:実践女子大学生活科学部紀要第58号 「問題解決手法を取り入れたアンガーマネジメントの提案 ~共感マップを利用して~」

アンガーマネジメント共感マップは、自身や相手の「怒り」に対する気づきを得ることができるものとわかりました。ただし、この実験では参加者が女性に偏ってしまったため、今後は男性も含めた実験を行う必要があるということです。アンガーマネジメント共感マップの詳細を知りたい方は、以下の出典元資料をご覧ください。

出典元:実践女子大学生活科学部紀要第58号 「問題解決手法を取り入れたアンガーマネジメントの提案 ~共感マップを利用して~」

5-3 自己対話とポジティブ思考

アンガーマネジメントの基本的な考え方の中でも、「自己対話」と「ポジティブ思考」の2つの考え方について解説します。

「自己対話」とは、自らの内面と向き合う技術で、自分自身や周囲の状況がどう見えているかを想像しながら、その時の今の自分ともう一人の反対側の自分とで対話をしていくことです。

たとえば、「うまくいくわけがない」と否定する自分がいたら「絶対にうまくいく」と肯定的な自分を、弱気な自分だったら強気な自分を、というように片方だけの考えに限定せず、相対的に考えをまとめる方法です。このやり方を応用すれば、相手の気持ちになって考えることができるようになります。

「ポジティブ思考」とは、否定的な言葉をポジティブでプラス思考な言葉に変換するという方法です。たとえば、「この問題は大変そうだからやりたくない」と思ったら、「この問題はやりがいがありそうでワクワクする」というように言い換えてみてはどうでしょうか。否定的なことをどのように言い換えれば楽しくなるか、前向きになれるかというトレーニングをすることで、課題にぶつかったときに「何とかなるだろう」と自信をつけられます。

合わせて読みたい

6.アンガーマネジメントの診断と活用方法

1章では、「アンガーマネジメントとは、”怒り”という感情にどう上手に付き合っていくかを考える心理トレーニング」であると解説しました。このトレーニングを体系的にしたものが「アンガーマネジメント研修」であり、各研修会社がセミナーなどを開催しています。

特にこのアンガーマネジメントに特化している機関が「日本アンガーマネジメント協会」となります。「生産性の向上」や「離職率の低下」、「従業員のストレスの程度」などという企業の指標に大きな影響を与える『怒りの感情』という課題解決のために、さまざまな企業内研修にアンガーマネジメント研修を掛け合わせ、さらなる効果が期待できるとしています。

アンガーマネジメントでは、まず自分自身が怒りの傾向を知り、他者ともっと上手に付き合うことができようにならなければなりません。「日本アンガーマネジメント協会」では、自身の「怒りのタイプ」を知るために無料アンガーマネジメント診断を実施しています。本章ではその詳細を解説します。

6-1 アンガーマネジメント診断とは

人にはさまざまな怒りのタイプがあり、怒りの根本にはさまざまな感情が隠されています。日本アンガーマネジメント協会の無料アンガーマネジメント診断では、12の簡単な設問の回答によって、怒りの特徴や課題を、6つの動物キャラクターで示しています。

- 俺様ライオン

- 自由ネコ

- 熱血柴犬

- 白黒パンダ

- 頑固ヒツジ

- 慎重ウサギ

無料アンガーマネジメント診断を受けるには、日本アンガーマネジメント協会LINE公式アカウントにて、おともだち登録が必要です。興味のある方はぜひ自身の怒りのタイプを診断してみましょう。

出典元:一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会「無料アンガーマネジメント診断」

6-2 アンガーマネジメント診断の活用方法

アンガーマネジメント診断結果は怒りのタイプとともに「あなたの特徴」と「あなたの課題」が表示されます。たとえば「俺様ライオン」のタイプになった場合、「あなたの特徴」は自然にリーダー的存在になるタイプで、自分に自信がある人という結果となります。さらに「あなたの課題」では、思い通りにならないとイラっとすることがあるので客観的に自分見つめ直しましょう、というアドバイスが表示されます。

「頑固ヒツジ」のタイプの特徴については、表面上は穏やかだが、一度決めたことは誰に言われても譲らない強さを持っているという結果が出てきます。課題は何でも独りよがりになり、ストレスを抱え込むこともあり、本来の自分を忘れてしまいがちなので、事実と思い込みを切り分けましょうという、というアドバイスとなります。

タイプ別診断結果のそれぞれの特徴と課題をしっかり認識し、次章の「アンガーマネジメントの実践方法」に取り組んでいくことが理想的です。

出典元:一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会「無料アンガーマネジメント診断」

7.アンガーマネジメントの実践方法

では、アンガーマネジメントに取り組むために必要な行動はどのようなものがあるのでしょうか。簡単にできることから、その行動の積み重ねにより変容する意識改革まで、本章ではその具体的な取り組み方法やコツを紹介していきます。

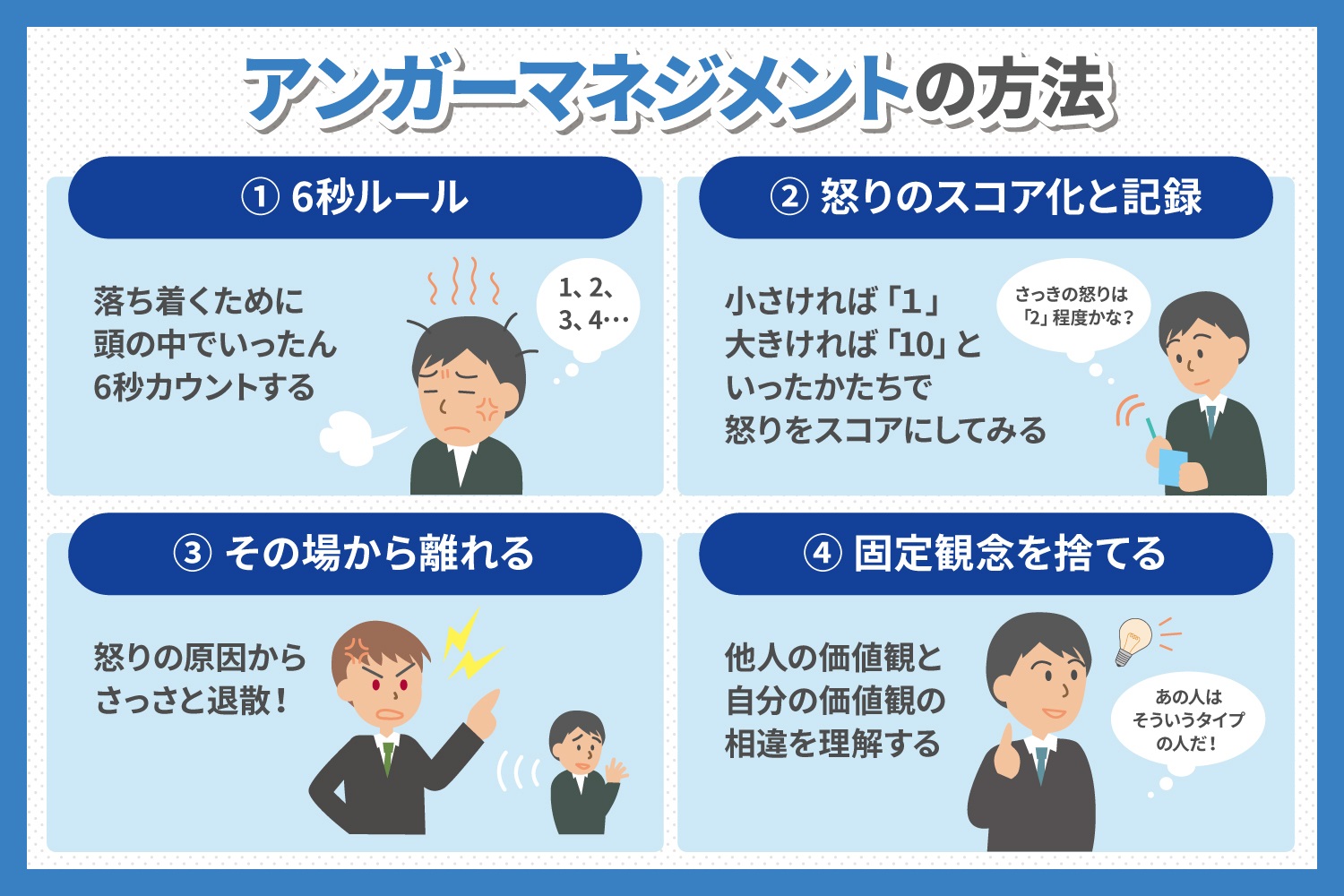

7-1 6秒ルール

怒るときに、カッと怒りが湧き出ても、その怒りが何時間も持続することは、そうないはずです。これは怒りという感情の湧出の仕方に秘密があります。怒りを“大脳辺縁系”で感じてから6秒ほど経過すると、理性を司る“大脳新皮質 前頭葉”でコントロールできるようになると言われています。

よって、怒りを感じたときには「頭の中でいったん6秒カウントする」クセをつけましょう。数えることで、怒りの衝動は幾分か落ち着くことでしょう。単純すぎる、怒りから意識を逸らせない、と感じた方は、逆にカウントバック(数を大きい方から小さい方に数える)することも効果的です。100、99、98、97、96…といった要領で頭の中でカウントしてみましょう。

非常に簡単に行えるため、おすすめの方法のひとつです。

7-2 怒りのスコア化と記録

6秒ルールでそのときは切り抜けても、怒りの直接的なはけ口とはならないため、もやっとした気持ちは残りがちです。そのような状況を打破するために、怒りを冷静にスコア化することを心がけてみましょう。怒りの度合いが小さければ「1」から、大きければ「10」といったかたちで基準を定めるとともに、どうして怒りに至ったのかを手帳などに記録することにより、怒りを外にいったん排出する効果、またどのように怒りの感情が生まれたのかを確認することができます。

「なんだ、今思い返せばそんなことで怒っていたのか」と、怒りを冷静に省みることができるのがこの手法の良いところです。もしあまりにくだらないことで怒りを感じていたのであれば、あとから記録を見返して、自身の怒りの傾向を把握でき、今後そのようなことで怒りを感じなくなるための自制手段のひとつになるでしょう。

また、スコアとして絶対値化しておくことで「この程度のスコアなら、よく考えれば怒る必要はないな」と客観的に判断ができるため、怒りのしきい値が下がる副次的効果も見込まれます。

7-3 その場から離れる

怒りの原因になるものが明確なのであれば、その場や場面からすぐに離れることも対処法として有効です。たとえば、目の前にいる人が原因で自分が怒りを感じていることが明白なのであれば、いったんその場から離れて別の仕事に着手するなどの対応を考えましょう。

思考をその話題から無理やりにでも離脱させる、といった手段もあります。目の前のプロジェクトや話題に対して自分がフラストレーションを感じているのであれば、いったんその話題から離れて、思考を逸らす、といったイメージです。怒る機会を減らすことで、自分がコントロールできるレベルにまで怒りを落ち着け、これ以上新たな怒りを生まないための手段として効果的です。

7-4 固定観念を捨てる

他人の価値観と自分の価値観に相違があることは、社会生活を送っている以上あると思います。自分にとっての普通が他人にとっての普通ではない、と感じる瞬間です。このとき、人はすでに怒りや憤りを感じています。

しかし、生活習慣や趣味や嗜好が千差万別であるのと同様に、「普通はね…」と自身の価値観や固定観念を押しつけることは、自身にとってもストレスであるのと同時に、相手にとってもストレス要因になり得ます。

一般常識や倫理から大きくかけ離れているようなことがない限り、固定観念を捨て、「これがこの人にとっての“当たり前”である」という認識を持つこと、つまり自分が正しいという判断をするのではなく、他人を許すことを常に意識するようになると、許容範囲が拡がり、無駄に怒りを感じることが少なくなります。

そうしていくうちに、新しい体験や経験が増えるにつれ、そこから新たな発見が生まれたり、今まで反対していた・忌み嫌っていたものが好きになる・理解を示せるようになることが増えてきます。固定観念を捨てることにより、自身の成長にもつながるのです。

8.まとめ

怒りという感情を押し殺すのではなく、どう向き合っていくかを考える、自身の感情と向き合うことに主眼を置いた実践的な心理トレーニング。それがアンガーマネジメントです。

部下や環境に大きな影響を与える管理職・監督職には必須ともいえる研修プログラムとして注目を集めていますが、一般社員はもちろん、教育の現場などでも取り入れられるケースが増えていることを考えると、今後も注目度はより高まっていくと推察されます。

「6秒ルール」や「怒りのスコア化」といった簡単に始められる行動を取り入れることで、自身の固定観念すら変えられること、また生産性向上などにもつながっていくことを考えると、取り組む価値はおおいにあるといえるでしょう。

関連記事

Related article

おすすめ記事

Recommend