山梨大学 名誉教授

西久保 浩二

1.厳しさを増す、人手不足

近時、わが国の労働市場において「人手不足」「人材難」が、その深刻さの度合いを日々増してきている。

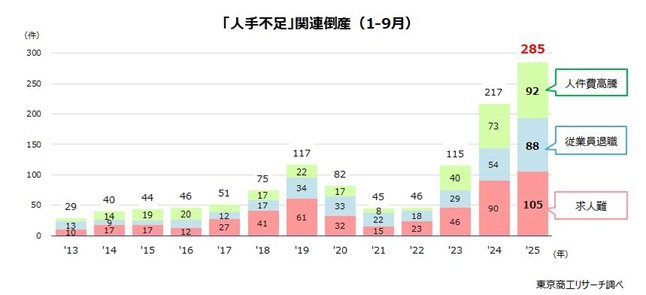

その兆候を裏付ける現象として人手不足を原因となる企業の倒産件数が顕著に増加し始めた。東京商工リサーチが2025年9月に発表した実態調査では「人手不足」が一因となった倒産は、調査を開始した2013年以降では月間最多の46件(前年同月比109.0%増)を記録した。また、2025年1-9月累計も、過去最多の285件(前年同期比31.3%増)に達し、人手不足が企業存続に関わる問題という深刻さを露呈させた。

この人手不足倒産の内訳として1-9月では「従業員退職」が前年同期の1.6倍に急増し、人材の流動化が鮮明になった。また、もうひとつ注目すべきは「人件費高騰」の原因が退職を上回る値となった点である。近年、最低賃金も引き上げられ、賃上げへの社会的要請も強まるばかりであるが、中小・零細企業にとって安易に賃上げに追随することで経営危機を招くケースが増加していることを示唆している。

賃金には「下方硬直性」と「追随容易性」という二つの特性がある。前者は文字通り、一旦、賃上げを行い総額人件費の増大がなされると、法的にも容易に引き下げることが困難となるという性格である。また、後者は最近の初任給引き上げ競争に見られるように、業界内の一社が先行して賃上げを行ったとしても、その労働市場の人材獲得という点での相対的な優位性は比較的、短期なものとなりやすい。要するに競合他社によって早期に追随されやすいという特性である。最近の初任給競争が好例である。

この二つの特性が相乗的に企業経営にもたらした悪影響が、この厳しい倒産実態の背景にあるのではないかと推察される。

図表1「人手不足」倒産実態の内実の数の推移

引用元:同社TSR データインサイト 2025/10/03発表資料

現在の人手不足は決して一過性のものではない点が大いに懸念される。

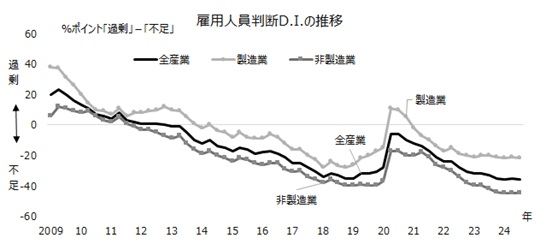

昨年2024年10月に、日本銀行から短観(全国企業短期経済観測調査)の2024年9月調査の結果が公表された。その中に雇用人員判断D.I.の推移が紹介されている(図表2)。

雇用人員判断D.I.とは景気判断にしばし使用される指標であり、企業の雇用人員の過不足についての判断を示す指数である。現状の自社の雇用人員数が「過剰」と回答した企業数構成比から「不足」と回答した企業数構成比を差し引いて算出されている。

この2024年9月調査の結果を全規模合計でみると、「全産業」で-36%ポイント、「製造業」で-22%ポイント、「非製造業」で-45%ポイントと、いずれも大きく不足超過となっている。この非製造業の値は異常である。

この指標の長期的な推移をみると、2009年9月以降に過剰超過のピークから縮小が続いていることがわかる。2011年12月には「非製造業」で、2013年3月には「全産業」で、2014年3月には「製造業」でそれぞれ不足超過へ転じて以来、コロナ禍の特殊な時期を除いては、不足超過幅の拡大が続いてきた。2021年以降、現在に至るまで再び不足超過が拡大傾向にある。つまり、「不足」企業が確実に増大し続けており、反転する兆候はない。

図表2 長期化する「人手不足」 労働政策研究・研修機構

労働政策研究・研修機構

「雇用人員判断D.I. ―短観の結果から― ビジネス・レーバー・トレンド最新号 」

2024年12月号より抜粋

2.人材確保に向けて福利厚生の活用を

・採用か、定着か

こうした深刻さを増すばかりの現状にあって、多くの企業は改めて人材の確保のための対応、戦略を根本的に練り直す時期にあるのではなかろうか。

人材の確保は二次元で構成される問題である。すなわち、「採用」と「定着」の二次元である。米コンサル企業などでは「A&R」と称するところも多い。AとはAttractionであり後者の、Rはよくご存じのRetentionの頭文字となる。人材の保持、維持、つまり定着である。

前者のAは日本の感覚、ニュアンスとはかなり違う。原語のAttractという動詞を直訳すると「引きつける、魅了する、誘致する」となるように労働市場にいる人材に「入社したい」と思っていただくための行為、アプローチである。わが国では何の疑問もなく「採用」というが、これは、いじわるな見方をすれば何やら「上から目線」である。筆者の主観、独断かもしれないが、多くの応募者が「御社に入社したい、です !!」と懇願する状況下で「よし、君を採用してやろう」って感じですな。

Attraction、魅了しよう、惹きつけよう、という謙虚な姿勢、ニュアンスとはやや異なる印象である。この厳しい状況下、まずは「採用」から「Attraction」へと発想の転換が必要なのではなかろうか。つまり、「採る(トル)」から「(魅了して)惹きつける」という発想転換である。あまり使われないが「リクルートメント・アトラクション」という用語もある。まさに採用のなかにもっと明示的にAttractionの要素を組み込んでいこうという採用戦略が求められる。

では、何によってAttractionを実現するか、訴求するか、という課題に直面することになる。

筆者の超大昔の就活時代などを思い出すとAttractionされてしまったものとしては「業界上位企業」「上場企業」「国際的な企業」「財閥系」「企業規模」といった、わかりやすい客観指標であったように思う。業界三位企業の内定者は、第一位企業の内定者に「負けた」という感想をもったような記憶もある。だから業界トップ企業はそれだけで多くの人材をAttractできたのである。

しかし、時代は移り、今の若い世代はそうしたものに、あまり「魅了される」ことはない。それよりも、「楽しく働ける」「働きやすい」「人間関係が良い」「ハラスメントが無い」「成長できる」といった、より自分にとって身近な要素、主観的な評価に反応していることは間違いない。筆者らの古い世代よりもずっとクレバー(賢明、ずるく)になったと敬意を表したいと思うわけである。

そうした若い世代の就労価値観に応えながら、自社において何を他社に負けないAttractのための材料とするか、改めて研究し、再考していただきたいものである。

一方、「定着」、すなわちRetentionの方は大丈夫だろうか。

最近、テレビをみていると転職エージェント企業の“転職煽り広告”が実に頻繁に登場している。しかも、季節を問わず、一年中、発信されており、かなりの説得力があるように思われる。その結果なのか、近時、労働市場、特に若年層労働市場は高い流動性を示している。20代の年間転職率は12~13%という調査報告*1もある。この数値から考えると毎年1割以上の若者が企業から去っている。三年で3割以上がいなくなる計算となる。採用しても、採用しても離職が後を絶たない状況を「ザル採用」という表現するようだが、水を掬っても、掬っても、流れ出すばかりで、ちっともわが社に人材が溜まらない状況となる。これでは人的資本投資どころの話ではない。

筆者は人材難への対応戦略として「採用と定着」「A&R」のうち、まず優先すべきは「定着」「Retention」の方であると確信している。多くの企業ケースをみてきたが、ザルのまま、つまり高い離職率のまま、採用にいくら注力しても人事の現場、業務の職場は疲弊し、モラルダウンするばかりである。新人君を歓迎し、教えて、叱って、よし、これから育てよう、と思った瞬間に辞表が出てくれば落胆するしかない。その徒労感が続くのである。その間の、コスト、手間暇、エネルギー、全てムダとなってしまうわけだから。労働生産性向上で企業価値を高める、といっても、この徒労感が蔓延すればエンゲイジメント向上など期待できるはずもない。

あたりまえの話であろう。従業員が、そこに居たい、長く働きたい、と思えない企業が採用ばかりに注力しても人材が確保されることは無かろう。

・今こそ、福利厚生の力を

では、何をもって彼らを定着させることができるのか。

ご想像のとおり、表題のとおり、筆者は福利厚生の最大限の活用をお勧めしたいのである。

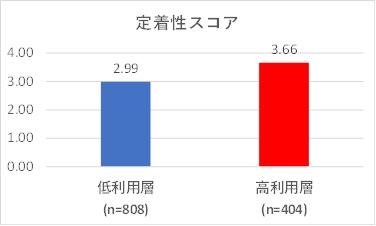

その理由、エビデンスの一端をご紹介する。図表3は、従業員の定着意向と、福利厚生の利用実態との単純な関係性を分析したものである。

定着意向の測定はアンケート調査*2において「現在の勤務先企業にできるだけ長く勤務したい」という表現を示した上で、「そう思う」「.やや思う」「どちらともいえない」「やや思わない」「そう思わない」の5つの選択肢での回答を求め、明確な定着意向(「そう思う」)を5点満点とするスコア化を行った。同じく、利用経験での「低利用層」と「高利用層」の測定は、「社宅」「慶弔」「レジャー」「両立支援」など58種の具体的な制度・施策を示した上で「あなたがこれまでに利用した経験のあるものは何ですか」と複数回答で選択していただいた。その上で利用経験のある制度数をカウントしてスコアとした。その上で1種類しか利用したことが無い従業員を「低利用層」、7種以上利用した経験のある従業員を「高利用層」として区分した。

その上で、両層での定着意向の5点満点スコアの平均値を算出している。同時に統計的にこの平均値の差異が有意なものか、検定(Student's t-test)を行った。結論的にはこの平均値の差異は高い統計的信頼性(1%未満の有意性)によって「差が存在する」ことが検証された。つまり、わが国の正規従業員全体においても「差」があると推定できることを意味している。

図表3 福利厚生の利用と定着意向(年間 : 男女別/ 万円)

この単純な分析結果がどのような意味、意義を持ち得るのかは、御覧になられた読者次第であるのだが、福利厚生をよく利用している従業員たちが「できるだけ長く勤務したい」とする意向をより強く有している可能性があることは間違いないのである。

しかし、なぜ福利厚生の利用経験が定着意向を高めるのか、その背景、そのメカニズムについては言及しておきたい。

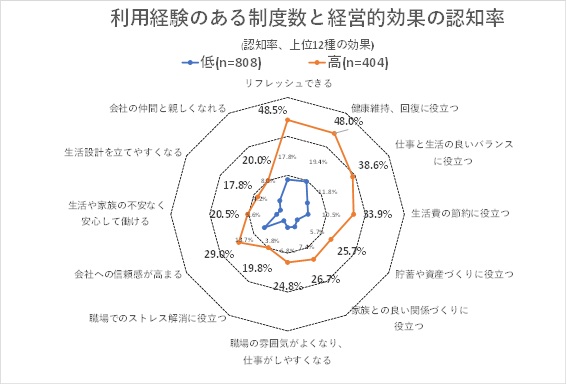

このアンケート調査では、自社の福利厚生に対して「あなたご自身にとって、現在の勤務先の福利厚生や両立支援制度はどのような点で効果があると思いますか」という設問を行っていて回答を得ている。この従業員自身が認知している効果についても先の「低利用層」と「高利用層」での選択率、認知率の差異を明示してみた(図表4)

一目瞭然だが福利厚生をよく利用している「高利用層」では「低利用層」と比較して、様々な効果に対する認知率が顕著に高いことがわかる。

例えば「健康維持、回復に役立つ」という効果に対して「高利用層」では48.0%が認知しているが、「低利用層」では19.4%となる。同様に「家族との良い関係づくりに役立つ」では26.7%と7.4%、「会社への信頼感が高まる」では29.0%と18.7%などとなる。すべての効果に関して「高利用層」が高い認知率となり、その差は統計的に有意となる。

この差異こそが、福利厚生が定着性を高める、という現象の背景にあるメカニズムを示しているのでなかろうか。福利厚生を利用することで、個人生活、家庭生活、そして職場生活をおいて良き効果が得られた、と実感しているからこそ、それを離職、転職などによって失いたくないという心理が生まれると同時に、そうした自分にとって良き効果、歓迎する効果を提供してくれた勤務先企業にある種の恩義、理論的には「負債感(会社に“借り”ができてしまった)」や「返報性心理(“借り”は返さないといけない)」が発生するのである。

これらの心理、態度が形成されることによって定着意向が生じていると考えられる。

図4

さて、深刻化する人手不足問題への処方箋のひとつとして、改めて福利厚生の活用をお勧めしたわけだが、その実現、つまりこの処方箋が自社の人手不足問題を克服させるか、軽減させることかできるか、それは各社の対応、ご努力にかかっている。

現在の従業員のニーズ、リスクに耳を傾け、それを制度編成・運営に反映する。

既存の制度、新規の制度を合わせて、真剣に、継続的に社内周知に努める。

経営者や管理職からも利用促進の声をあげてもらう。

利用に際しての面倒な手続き、ペーパーワークなどを権限する。

利用者の声を聴いて、個々の制度改善に常に努める。

利用者データを時系列で測定・管理し、その後の離職者データ等との突き合わせを行い、効果測定を続ける。

いずれも手間暇のかかる面倒な対応だが、福利厚生を“活かす”ためには欠かせない対応なのである。

そうして福利厚生を活かすことで「定着」が改善してゆけば、自ずと「採用」にも好影響をもたらすはずである。つまり、Attractiveな職場環境がそこにできているからである。すると直接的な新たな採用力としてのリファラル採用にも途が開けてくる。

福利厚生を武器として「採用」と「定着」を一体的に捉えながら、この深刻な人材難時代を乗り切っていただきたいものである。

<参考文献>

*1マイナビ「転職動向調査2025年版(2024年実績)」

*2分析に使用した使用データ

・調査主体 : 山梨大学 西久保研究室 2023年 (科学研究費 基盤研究C 研究課題 22K01649)

従業員調査(20-69歳男女個人有効回収数1658人 民間企業 正社員/全国)2023年12月度実査

令和4年就労条件総合調査における正社員の年齢・性別の構成比に準じてモニター抽出