山梨大学 名誉教授

西久保 浩二

人的資本経営への関心が高まっている。上場企業への人的資本の情報開示が義務化されたのは、2023年3月期決算からであり、当時、有価証券報告書を発行する日本を代表する大手企業約4,000社が対象となった。あれから、早くも三年目の時期、年度末を迎えようとしている。

企業価値を持続的に高め、それを維持するために人材を人的資本と捉え、的確な投資、そしてマネジメントを行う事で、ウェルビーイング、エンゲイジメントを高めよう。それが、最終的な目的である企業価値向上に結実するという文脈が定着、共有されてきたように思われる。

三年前、当初の「何をやるべきか、何を開示するのか、わからな~い!?」という混乱期は脱したようである。

しかし、このように人的資本経営の方向性が定着する一方で、看過できない大きな問題が未だ残されている事を忘れてはならない。

それは、人的資本経営以前の従来からの人事管理においても最重要課題であり、永遠のテーマともいうべき「採用と定着」である。

日本経済新聞社が昨年10月に発表した調査では2025年度の採用状況調査において主要企業の62.2%が予定した人数を「採用できなかった」とされ、充足率が6割を下回る企業も11.3%に上ったと報道された。また、昨年2024年4月の日本商工会議所の発表では新卒採用予定の中小企業の74%が計画通りには確保できなかったとしている。

このように採用状況は極めて厳しい状況にある。

また、「定着」という面でも、人材の流動性が高止まりしており状況は厳しい。

総務省が2023年12⽉に発表した「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」(統計局労働⼒⼈⼝統計室)では、就業者のうち転職者は325万⼈と1年前に⽐べて12万⼈増加しており、これは6期連続での増加となっている。加えて、転職等希望者も実に1035万⼈と膨らみ、対前年比で78万⼈増加した。こちらはなんと10期連続の増加であり、過去最多数となっている。1000マン人が転職予備軍という恐ろしい世界となっている。

マイナビ社が毎年行っている「転職動向調査2024年版(2023年実績)」でも「転職率は7.5%と依然として高水準が続く」と述べている。仮に毎年自社の正社員がこの数値の7.5%ずつ転職したとすれば、三年で五分の一(21%減)、五年で三分の一(32.8%減)が居なくなるという、こちらも恐怖の予測値になる。

このような状況では、長期的な人的資本投資によって、企業価値を向上させ、維持するという目標に対する実効性を確保するのは困難ではなかろうか。真面目に人的資本投資をしようにも投資対象が安定的に確保されなければ、十分なリターンを得ることは難しい。また、人手不足の恒常化は職場、現場での労働者の消耗、疲弊を促進することに確実につながるわけで労働生産性を低下させ、企業価値向上どころではなくなってしまう。

つまり、人的資本投資を積極化し、ウェルビーイング、エンゲイジメントを高めようとしても、投資の対象となる肝心の人材、人的資本が量的、質的に確保することが困難な状況にある。しかも、この状況は深刻化しつつあり、長期化の様相を呈している。

人的資本経営のマニュアルとも言うべき「人材版伊藤レポート」のなかでは「採用」に関しては「採用方法の多様化」として様々な可能性が言及、提言されている。これまでの新卒一括採用に限定しない「キャリア採用」「アムルナイ採用(自社退職人材)」「通年採用」「分野別採用」「博士人材等の専門人材の積極的な採用」などに加え、「採用・選考戦略の開示」も求めている。

確かに人材調達源の多元化やアクセス、インターフェイスの拡大・高度化は採用のグローバル化のためにも重要であり、優秀な人材を世界から調達するために不可欠な対応であろう。これは進めていくしかない。

一方で「定着」に関する言及は極めて少なく、唯一、「キャリア採用や外国人の比率・定着・能力発揮のモニタリング」という項目のなかで「当該人材の定着や能力発揮の

状況を定期的に把握し、多様な人材が活躍しやすい風土を醸成する」との、ごく一般的な表現にとどまっている。

筆者は以前より、「人的資本投資と定着」がある種の矛盾、ジレンマを含む関係性をもつものであることを指摘してきた。すなわち、企業が熱心に人的資本投資に取り組めば取り組むほど、結果的に投資された人的資本、つまり、自社の社員達のエンプロイアビリティ(転職適応能力)を高めてしまうことになるという関係性である。労働市場での価値が高まった人材(人的資本)たちは転職志向を高めてしていくのである。これは必然である。先のマイナビ調査では、転職した者の4割が「年収が上がった」と回答しているようで、やはり自分の取引価値が(人的資本投資によって?)上昇したと自覚した者ほど転職意欲を高めたのであろう、とも推測される。やや拡大解釈ではあるが、、、、。

このような人的資本経営上の問題としての「採用と定着」を効率的に解決する投資手法、投資コンテンツが「福利厚生」なのである。

まずは筆者がしばし引用してきた調査の最新版をご紹介しよう。

マイナビ社は「 2025年卒 学生就職モニター調査 6月の活動状況」を昨年7月に発表している。毎年行われている継続的な調査である。これは2025年卒業予定の全国大学生及び大学院生を対象に実施したもので、調査時期が2024年6月。有効回答数が1,507名(文系男女788名、理系男女719)となっている。ちょうど内定が出そろった時期のタイミングでの調査であろうか。

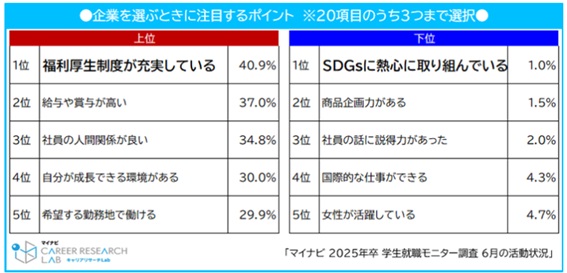

この調査で「企業を選ぶときに注目するポイントは何か」という設問を行い、20項目を選択肢として示し、3つ選ばせている(複数回答)。その結果、多く選ばれた項目、少なかった項目がランキング形式で示されている(下図)。

一目瞭然だが、来年度始めに入社してくる新人君の最も多くが「企業選びのポイント」としたのが「福利厚生が充実している」といういつもの(?)項目とっなった。もはや安定の“一位”という印象ですな。この傾向は筆者の知るかぎり、2018年度卒あたりから始まったものである。まぁ、結論的に言えば福利厚生の充実がは「採用」に有効だっという事である。

マイナビ社 NEWS RELEASE(ニュースリリース) 2024.07.25「調査」より抜粋

調査結果がいつも通りであまり面白くないので、右側の「下位ランキング」にも触れておこう。学生たちの「企業選び」で最も関心が無かった、というか関心のない学生が多かったのが「SDGsに取り組んでいる」となった。大事な、大事なSDGs、である。

うーん、SDGsよりも福利厚生か、、、、、。と嘆かれる読者諸兄も多かろうと推察いたしますが、これが現実、ですな。意外と実利的、功利的なのである、昨今の若者たちは、、、。

ともかく学生達、ひいては投資すべき人的資本君たちが、ご関心があるのは「福利厚生の充実」であることは間違いないようなので、「採用と定着」という人的資本経営の推進にとっても大きな障害となる問題を克服するためには、福利厚生への投資を先行すべきではないか、という、いつもの結論になるのである。

また、「定着面」でも、「福利厚生の充実」を企業選びでのポイントとする学生達が、そうではない学生と比べて、入社後も「定着意向」が高いことも比較的新しい調査(2023年)からも既に検証されている(西久保(2024))。つまり福利厚生は「採用」と「定着」を一石二鳥に解決できる、ということになる。

さて、三月の新春のシーズンを迎えて、いよいよ26年度卒の採用活動の真剣勝負の季節である。年々、早まる採用・就活戦線であるが、やはりここからが本番中の本番となる。この厳しい戦いに勝ち残るために各社、様々な戦略を練られていることであろう。良き人材の確保に成功されることを祈るばかりである。