山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科教授

西久保 浩二

最近、朝のテレビを見ていたときサラリーマンならぬ“フラリーマン”なる造語をテーマとした報道があり、筆者は大いに関心をもって拝見させていただいた。ここで登場した新・人種の皆さんの多くは男性で、早帰り日などで早い時間に会社を退社した人々がなぜか自宅には直行せず、ひとり街中をあちらこちら、フラり、フラりと徘徊するので、そのように名付けられた。

カフェで長時間スマホに熱中する人、趣味の釣具屋やカメラ店をのぞき込む人、ゲームセンターでゲームに熱中する人。そのフラリ行動パターンは様々なのだが、何か明快な目的意識があるようでもなく、ただフラリ、、、、というご様子なのである。

それぞれご家庭の諸事情もあり、奥方には内緒のケースも多々ある多様なフラリのようなので詮索は控えたいが、要するに増えるであろう仕事後の時間をいかに過ごすかが、これからの日本の多くの労働者にとって大切なテーマとなるように思えたのである。

もちろん企業側がフラリを望んでいるはずもなく、拡大するこうした余暇時間には、「創造的能力の醸成、労働生産性の向上のための学習、健康の維持・改善」といった経営的な効果を期待する向きもあり、やはり余暇の過ごし方には少なからず関心をもっていると考えられる。

何より企業内福利厚生にはその生成期から「文・体・レク」と略記される文化活動、体育活動、そしてレクリエーション活動を支援する制度・施策が展開されており、その意義や経営的効果に関する議論が蓄積されてきたわけである。フラリーマン現象に対して、福利厚生というものがどのように対応するかも新たな課題となってくるものと考えられる。

さて、ではその「余暇」なるものだが、調べてみると実に厄介な代物なのである。まずは用語としての混乱がある。余暇研究自体が欧米研究の移入から始まったもののようだが原語であるLeisure(仏:loisir、独:Musse 等)に対して日本人は「余暇」と「レジャー」の 2二つの訳語をつけてしまったようである(靑野(2014))。さらにそこに「レクリエーション研究(1940年末~)」「娯楽研究(1950年~)」「遊び研究(1970年~)」といったものが加わり、混沌としたものとなっているのである。

こうした用語、定義などでの混乱の中でもうひとつわが国の余暇には、ある種の規範意識常識・良識といったものに支配されてきたといわれている。それが「余暇善用論」である。これは「余暇は放っておくと悪や退廃に傾くものだから、これを上手に活用して善きものを生み出そうと努めるのが人間のあるべき姿勢(薗田2012)」という考え方である。

こうした考えが芽生えたのは、歴史的には明治大正の殖産興業・富国強兵を目指した初期の工業社会では「余暇」とはあくまで労働力の再生過程であり、労務管理の一貫として温情的に労働者に提供されたものと位置づけられた時代である。労働力の再生過程であるから、その余暇時間に疲労するような何かに熱中することは「悪」とされたわけである。それが、再生を意味する「リクリエーション(re-creation)」へと繋がったわけである。

しかし今日では、ずいぶんと窮屈な発想のような気がする。工業社会の時代のように単純な肉体的疲労を回復すれば良い時代ではない。今日の複雑な高度情報化社会、ストレス社会のなかでの「余暇」に求められるものは単なる肉体的休養ではなかろう。

もうひとつ検討しなければならない点は改めて「余暇」とは何か、仕事と余暇をいかに区分すべきか、という課題である。両者の境界が曖昧なままでは、余暇をどう過ごすかという話に入れないからである。実際に仕事と余暇との境界に明快に線引きすることは意外と難しい。

例えば、休日に取引先とゴルフに興じることや、自宅での業務関連から求められる資格取得の学習などは、純粋な「余暇」としてよいものか、どうかといった具合である。また今回の働き方改革では副業・兼業の緩和が進められているが、副業・兼業が本業からみると、余暇の活用というおかしい話にもなる。

先行研究では、Parker(1971は 比較的わかりやすい労働と比べて、やはり余暇の定義の難易度が高いと強調する。それは余暇というものが,先のゴルフ接待(?)のように労働者個人の主観や各会社側の評価でいかようにも捉えられるためである。

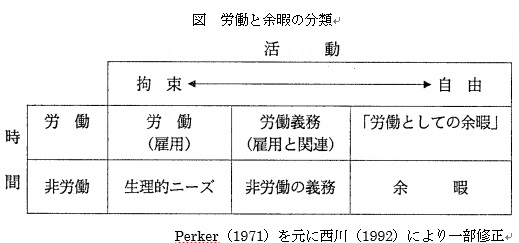

こうした色々な側面からなんとか「余暇」を特定しようと多くの研究者が試みてきたなかでParkerは2×3の六分類からなる分類に到達した(図)。すなわち、縦軸に時間軸として「労働‐非労働」を置き、横軸に活動軸として「拘束‐自由」の程度を示す三分類からなる軸を設定した六分類である。

まず、この二軸によって、時間的には「非労働」であり、完全に何の拘束も無い活動だけを純粋な意味での「余暇」とした。この時間こそが自由な時間で何をしてもよいわけである。古めかしい善用論などに縛られずともよい時間ともいえる。

他の六分類の中で紛らわしいものをいくつか解説しておこう、例えば「非労働」の中には拘束感の最も強い「生理的ニーズのための生存時間」がある。睡眠や食事,家事、排泄などで、かつ必要な最小限度の時間とした。それを超える楽しみを得るための時間は「余暇」となる。例えば、食事時間が恋人とのデートでの癒しのひと時となるような場合である。

また中ほどの「非労働の義務 」は、文字通り義務的な活動で一定の拘束が加わる時間である。育児、老親介護など、そして業務関連の資格学習もまさにこれにあたる。決して勤務先の仕事そのものではないが、仕事的な強い制約、拘束を余儀なくされるものであり、純粋な「余暇」といえないわけである。

一方、時間的に「労働」に分類されるものにも拘束の最も薄いものは「労働としての余暇」と位置づけられた。先のゴルフ接待も当人の自由意志で、自前負担でなされればここに該当するわけである。営業先からの帰路にゴルフ練習やカラオケに興ずればここになる。このParkerによる労働と余暇の分類は、なかなか示唆に富むものである。

これまで労働者個人も、そして会社、管理者側もなんとなく主観的に「余暇」を捉えてきたわけで、認識のズレも多くあったのではなかろうか。働き方改革時代に改めて「余暇のあり方」を考える議論の土台とされればいかがだろうか。

労働者の一日24時間、一年365時間という有限の時間のなかで、彼自身が何を望み、企業は何を期待すればよいのか。フラリーマンも悪くはないかもしれない。そこで様々な拘束感から逃れ、癒やしとなれば翌日の活力となるかもしれないからである。

西久保 浩二

山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科 教授

一貫して福利厚生に取り組み、理論と実践の経験を活かした独自の視点で、福利厚生・社会保障問題に関する研究成果を発信している。

<公職 等>

「国家公務員の福利厚生のあり方に関する研究会」座長(総務省)

「国家公務員の宿舎のあり方に関する検討委員会(財務省)」委員

「PRE戦略会議委員(財務省)」委員

全国中小企業勤労者サービスセンター運営協議会委員

企業福祉共済総合研究所 理事(調査研究担当) 等を歴任。