山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科教授

西久保 浩二

労働研究のなかで、最初に労働と余暇の関係について詳細な検証を行った一人がWilensky(1960)である。彼は、後のワーク・ライフ・バランス概念の基本型となる2つの仮説を提示した。ひとつは「補償仮説」であり、もうひとつが「流出仮説」である。彼は、デトロイトの自動車工に対する丹念な観察調査のなかで、2種類の対照的な「労働-余暇」関係を描いている(以下、西川(1992)訳より引用)。

やや不適切表現が混じるのだが、原文では以下のように記されている。「8時間身体的に組立ラインに完全に拘束され、特に高度な技術を求められず、繰り返しばかりの、喜びもない、単に機械のペースにだけ合わせて作業しなければならない組立工は、終業のベルと同時に工場の門を飛び出す。

そして、中古のキャデラックに乗って、時速80マイルでハイウェイをぶっ飛ばし、ビールを求めてバーに立ち寄り、すぐに他の客と口論をはじめ、家に帰れば妻を殴りつけ、時間があれば、近所に移ってきた黒人に石を投げつける。これが彼の余暇である」。

これらの乱暴な余暇行動のすべては、工場での耐え難いほど単調な、意義の感じられない労働のリズムを破壊し、人間らしさを取り戻すための「爆発的な補償(行動)」となる。単調で従順なリズムを、乱暴で、複雑(?)な行為によって中和しようとしている。つまり、これが労働と余暇との「補償関係」を示す仮説事例である。

そして、もう一人の組立工が登場する。彼は「静かに帰宅し、長椅子に崩れ落ち、孤独に飲み食いし、何処にも所属せず、何も読まず、誰にも投票せず、近所をうろつき、深夜のショーを見る。疲労のゆえに選択のために立ち上がるのも億劫で、テレビの番組を次々と移らせるだけである」。この組立工は、工場の仕事で強制された単調さ、精神的な無意味さが、余暇(私生活)にまで溢れ出てしまっている。これが「流出仮説」を提示させた典型的な労働と余暇の関係である。

既に50以上年も前に観測された米国労働者の余暇像であるが、わが国の現在のビジネスマンを観察しても、かなり近似するライフスタイルではないか、と思わせる。長時間労働による疲労困態のためか、「フロ・メシ・ネル」の三拍子しか妻との会話をもたないと揶揄されるベテラン企業戦士たちは、まさに後者であろうし、「花金(ハナキン)」「花木(ハナモク)」とばかりに夜の街を遊び回る若いサラリーマン諸君などは、前者であろうか。

Wilenskyは、産業革命以降の大規模な工場制工業が拡がるにしたがって問題視されるようになった労働と余暇の関係を、社会学の立場から分析しようとしたわけだが、おそらくその狙いは仕事側で起こっている単調化、非人間化、孤立化、強制化に対して警鐘を鳴らすことであったのだろう。つまりは、仕事での個人の立場からみた質的低下、無関心化が、もう一方の余暇生活の充実をも阻害するものと位置づけた。

これも明らかに、ワーク・ライフ・バランスの問題だが、当時はそういう議論の方向よりも職務満足をなんとか高め、生産性を維持・回復させよう、という仕事での質的劣化を改善しようした。それは、80年代に隆盛を見せることになる「労働生活の質(QWL: Quality of Working Life)」運動への底流をなしてゆくことになる。

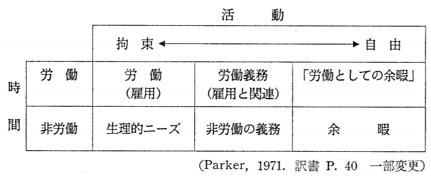

ただ、余暇そのものについての議論は進化した。例えばParker(1971)によって興味深い枠組みが提示された。今日のワーク・ライフ・バランスでは、「余暇」という用語が使われることはまず無いが、純粋な意味での「私生活」は何かという議論は欠落しているので参考になる。彼は、「時間」と「活動(の自由度≒活動の質)」という二次元によって、労働と余暇との分類・区分を試みている(下図)。

まず、労働時間とは、「売却された時間」であり、「生計時間」と位置づける。明日の糧を得るため、生きてゆくために交換価値として売り渡した時間であり、そのために拘束される時間である。

次は、「労働に関係した時間」である。これは「労働義務」と位置づけられ、通勤時間、制服に着替えたり、準備体操をしたりする時間などである。ある程度の拘束性があるため「労働」と区分される。ただし、この時間のなかには、たとえば 通勤時間内に転職のための英会話のヒアリングをしたり、趣味の読書をしたりなど「余暇」の要素も入り込める。

これを「労働として(区分される)余暇」とする。日本のビジネスマン諸兄には、この余暇が意外と多いのではなかろうか。喫煙ルームや湯沸室での、長時間のおしゃべりや、喫茶室でのヒソヒソ話などはまさにそうである。また、バブルの頃のサラリーマン川柳の「一戸建、手が出る土地は熊も出る」にあるように遠隔地の自宅からの通勤はやたら長い。

これら3つの「労働」に区分された時間以外が「非労働」時間となる。そして当然ながら、非労働=余暇とはならない。たとえば「生理的ニーズ」、すなわち睡眠、食事、排泄などがある。加えて、「非労働の義務」という時間がある。ここには育児、介護などが入る。

恐妻家で、毎日の掃除・洗濯・庭掃除なども強い拘束性があるとすればここである。こうして、ようやく「余暇」、つまり「拘束されない自由裁量の時間」が残ることになる。ボケーっとしていられる余暇は限りなく少なそうな分類ではある(笑)。また、Kelly(1972)が提示したモデルは、従業員の主観的分類である。

たとえば、日曜日に、親しくなった営業先の部長と私費でゴルフに出かけるというのは労働か、余暇か、と問われたときに、その最終判断は本人でもできないだろうという結論である。このゴルフが、いずれ新しい取引を持ちかけるための伏線的な営業活動であると本人が自覚するものであれば、それは法定休暇で、休日出勤届けを出さずとも、「労働」というほかない。

そうではなくて、たまたま仕事で知り合った部長だが、社内の同僚よりも胸襟を開いて語り合える友人であって、ゴルフを通じて親交を深めることで、本人にも癒しの時間、大いにストレス解消となるというものであれば「余暇」である。という基本的な考え方である。この基本的発想に基づいて余暇を4分類する枠 組みが提示されている(図2)。

ここには「自由裁量性(discretion)」と「労働との関係性(work-relation)」という二軸よって分類される4つのタイプの余暇が示されている。

まず、「無条件的余暇」とは、仕事とは何の関係性も意図されず、かつ、仕事の都合や属する社会での制約や規範にも左右されず、自由に取得できるもので最も純粋な「余暇」ということができよう。定年退職直後のサラリーマンが、「さて、今日は何をするかな?」と思案している状況から始まる「余暇」である。何もせず、寝転んでテレビを眺めているだけでもよい。

次の「調和的余暇」は、本人に自由裁量性は確保されているが、自分の仕事と何らかの関係を有するタイプの「余暇」である。若いビジネスマンが休日にiPadでTOEICのための英会話のトレーニングソフトを聞いているような状況が該当する。この場合、語学力を高めて、いずれは国際的なビジネスに関わる部署への異動を望んでいるようなケースで、仕事での目標、成果、評価などと関連づけられる。労働との関係が良好に調和するようにと意図されているので「調和的」なものと分類されている。

3つ目の「補足的/補償的余暇」は、自分にいつ、どこでやるか、といった決定権はないが、仕事との関係は無いようなタイプの「余暇」である。町内の運動会、盆踊り、地域でのボランティア活動などコミュニティなどの社会的帰属集団によって決定されるタイプの「余暇」が典型である。補足的とされるのは、こうした社会活動が職業上の地位とのつながりが強く、それらを結果的に補足することになるからである。

もうひとつの側面は先の「補償仮説」に登場した「中古のキャデラックに乗って、、、」おにいさんのケースである。面白くもない仕事の憂さ晴らし、ストレス解消としての意味合いが強い「余暇」でもある。

最後の「再生のための余暇」も、先の「静かに帰宅し、長椅子に崩れ落ち、、、…あとは寝るだけ」という無気力化されてしまった労働者である。ともかく、労働によって疲れ果ててしまっているために、家で休息するしかないという点で、自由にあれやこれや選択できるタイプの「余暇」ではない。

現在のワーク・ライフ・バランスでも、「量」としての時間だけしか見ようとしない単純な発想があるが、過労死やメンタルへルスなどの実態をみていると、最も考慮すべきは労働時間、余暇時間の双方での「質」である。特に余暇の「質」に関しては日本のビジネスマン諸兄には、おざなりに放置されていたテーマではなかろうか。

どのような「余暇」が自分には必要なのか、夏休みの宿題に考えてみてはどうたろうか。

西久保 浩二

山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科 教授

一貫して福利厚生に取り組み、理論と実践の経験を活かした独自の視点で、福利厚生・社会保障問題に関する研究成果を発信している。

<公職 等>

「国家公務員の福利厚生のあり方に関する研究会」座長(総務省)

「国家公務員の宿舎のあり方に関する検討委員会(財務省)」委員

「PRE戦略会議委員(財務省)」委員

全国中小企業勤労者サービスセンター運営協議会委員

企業福祉共済総合研究所 理事(調査研究担当) 等を歴任。