山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科教授

西久保 浩二

話題を集める働き方改革のなかで、しばし登場するフレーズが「日本は世界的にみて生産性が低い」という問題意識である。そこで今回は改めて近年での労働生産性の国際比較のデータを確認しながら色々と考えてみようと思う。時系列性があり、信頼性の高い資料として日本生産性本部がOECD 加盟諸国35か国を対象とした比較を長く計測しているデータがある。

その最新のものが「労働生産性の国際比較(2016年版)」である。この調査では国際比較において各国の国内総生産(GDP)をドルに換算する際に変動が大きい為替レートではなく、OECDが発表する物価水準の違いなどで調整した購買力平価を用いて労働生産性を算出している点も実感的な比較といえる。

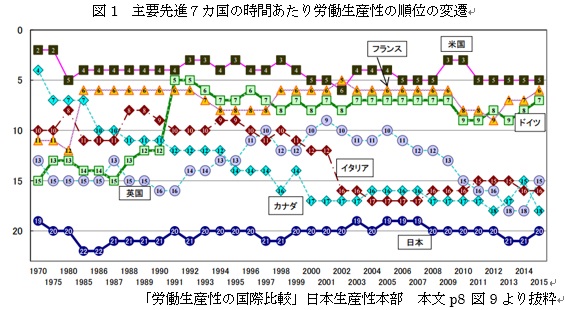

まず紹介したい結果は、就業者の1時間当たり労働生産性における35か国内での先進7か国だけの総合順位の推移である(図1)。ここで2015年の日本の就業者1時間当たり労働生産性は、42.1ドル(4,439円)となっており、OECD加盟35カ国中20位であった。これは、50ドル前後にある英国(52.0ドル)やイタリア(51.9ドル)、カナダ(50.9ドル)などをかなり下回るものである。

残念だが、日本の順位は1990年代から直近まで19~21位あたりで推移しており、上昇の兆しは全くないといってよい。7か国の中でのトップはほぼ米国(68.3ドル/全体では5位)が堅持しており、わが国との大きな格差が目立つところである。また、日本人同様の勤勉性が評されるドイツ人の後塵を拝することは、受け入れてもよいのだが、遊び好きと言われるイタリア人、フランス人にも負けているとは実に悔しいかぎりである。

それにしても、世界市場での好敵手である米国との差は大きく、就業者の時間当たりの生産性だけではなく、一人当たりでみても彼我の差は実に大きい。しかも、その格差が近年さらに開き続けているようにも見える(図2)。このような実態を見る限り、政府が声高に「働き方改革」を叫ぶ心情も理解できるわけである。つまり、見方を変えれば、成長の余地、いわゆる“糊代”とも映るからであろう。

それにしても、同じ先進国間で、これほど労働生産性の格差が開く原因は何なのであろうか。特に、米国の50%以下とされるサービス産業での労働生産性の格差が著しいことに大きな疑問をもたざるを得ないわけである。

こうした格差の背景、特にサービス産業に焦点をあてて理論的な側面も含めて改めて考えてみたい。そのことが目指すべき働き方改革の方向性を示すことになるかもしれないとの淡い期待を持ちながらみていこう。

まず、もう古い表現になってしまった感があるが、産業構造の高度化、いわゆるサービス経済化の進展の必要性、といった話が高度成長期の後に大いに叫ばれた時期があった。その潮流の中でわが国の経済発展を支えてきたのが多様な第三次産業であることは間違いない。運輸・宅配サービス、旅行・レジャー、外食・中食、介護サービス等々、わが国において多くの雇用機会を創出してきたのが、こうしたサービス企業群である。この産業構造の高度化は先進国では共通に生じている現象である。なぜ、共通現象なのか。

国家が経済成長につれてサービス経済化が進行する必然性があることを最初に説いたのは有名な「ペティ―クラークの法則(Petty-Clark’s law)」である。この法則はまずウィリアム・ペティ(William Petty)が1691年という300年以上も昔に記した「政治算術」のなかで、当時の欧州でのオランダ国民の所得の顕著な高さが、農業労働者の比率の低さと製造業、商業の労働者比率の高さ、によってもたらされていることを発見したことに始まる。

この発見を近代になって統計的に検証したのが、コーリン・クラーク(Colin Clark 1941)である。彼は多数の国家・地域での産業別就業者比率を分析することで、第一次産業に比べ第二次産業の収益が高く、さらに第二次産業に比して第三次産業の収益が高いことから、より収益の高い産業へ労働力が移動することが必然であることを検証した。

加えて、経済成長に伴い生産力が高まり、所得水準も上昇して国内に食料品や工業品といった物財が一通り普及してしまうと、第一次、第二次産業の生産品の需要は飽和してしまう。そして今度は第三次産業が提供する様々なサービス財の需要が増加するとことになる。先の旅行、外食やスポーツ、美容・理容等々である。

こうした変化が不可逆的なプロセスであることを示したのである。確かに既にわが国でも第三次産業はGDPでみても、雇用者数でみても70%を超えている。他の先進諸国も同様だが、米国では実に80%に迫ろうとしている。しかし、皮肉なことにこのサービス経済化の進展によって、サービス産業が拡大し、非製造業に従事する人々が増え、製造業の従事者が相対的に減少することが労働生産性において厄介な制約に直面するとされている。

それが「ボーモルのコスト病(Baumol’s Cost Disease)」、あるいは「ボーモル効果」や「ボーモル病」とも呼ばれるものである。これはウィリアム・ボーモル(William J.Baumol)らが 1966 年に出版した『舞台芸術―芸術と経済のジレンマ』の中で指摘した問題である。文献名にもあるとおり、彼は、オペラや舞踊、演劇といった舞台芸術を主催する事業者が、なぜ恒常的に経営難の状態にあるのか、という素朴な疑問を約60年間の実態データを元に解析した。

そこで得た結論は、常に高い人件費率に苦しめられるにもかかわらず、労働生産性の向上が期待できないというサービス業の基本特性が原因だ、というものであった。つまり、クラシック音楽を演奏するのに必要な演奏者数、あるオペラを実演するのに必要な舞台役者数、そして彼らの労働時間は、いかに経済が成長しても長年ほぼ不変であるため、省力化、機械化、大量生産といった生産性向上が見込めない。

製造業は単位製品の生産時間は分業や機械化等によって劇的に短縮されてきたわけだが、サービス業である芸術事業ではままならない。わが国でいえば年末恒例のベートーベンの第九コンサートを五分に短縮できても意味がないのである。しかも経済成長と共に物価上昇も起こるため、当然、彼らの賃金も引き上げざるを得ないわけである。

要するに、労働生産性の向上が見込めず、かつ人件費の上昇が同時発生するのがサービス産業の宿命ということになる。このような物財とサービス財との生産性向上という観点での難易度の格差の源泉には、物財にはないサービス財特有の様々な特性がある。

例えば、「生産と消費の同時性」という特性がある。一般に自動車や家電製品といった物財は需要見込み生産を行い、在庫が可能である。今の季節なら新入一年生が大勢、入学する時期だが彼らが背負っているランドセルが生産されたのは、入学時より数ヶ月前、数年前である。

在庫しておいて需要が顕在化する時期に備えていたわけである。生産の平準化や一括大量生産が可能である。一方で、女子大学生たちの晴れの卒業式のための着付けやヘアセット等のサービス業では、それらのサービス財を予め在庫しておくことはできない。式当日の前夜から早朝にかけて徹夜仕事をするしかない。需要の繁閑差への対応が難しいのである。

この特性に加えて、サービス財では品質の変動、バラつきが生じやすい。晴天のディスニ―ランドは楽しいが、豪雨となれば楽しい気分が大いに削がれるだろう、当然、ドタキャンも起こる。これを「品質と需要の変動性」という。また在庫ができないという同時性は、「消滅性」という特性ももたらす。

例えば、旅客機が一旦、空席で飛んでしまうと、その客席で提供された運搬というサービス財は即時に消滅する。ホテルもしかりである。一夜、空室のままで客が入らねば生産された宿泊サービスが雲散霧消となる。いわゆる、機会損失が恒常的に事業者コストを高めることにつながるわけである。労働集約的なサービス業ほど、こうしたサービス特性が色濃く作用することでボーモル効果のジレンマに苦しむことになる。

経済成長とともに物財が市場で飽和し、人々がサービス財への需要を高めることでサービス経済化が進行し、そこで多くの企業が新たな収益源を得る機会を得てきたわけだが、拡大したサービス産業では製造業のような効率性、生産性を高める進化が困難だという壁に突き当たる。

そこでさらに市場での競争優位を得ようとすれば長時間営業や低価格戦略、さらには様々な付加的な顧客サービスを提供するしかなくなることになる。24時間営業、100円ショップ、翌日・即日配達、ネット通販での機器取り付けサービス等々、製造業をも巻き込んだ過熱したサービス競争が、まさにわが国の長時間労働と低生産性の根源となってしまったわけである。

“おもてなし”という日本独自の高いホスピタリティには国際的競争力があることは間違いないのであろうが、あまりに過熱すれば低生産性として経営の足を引っ張ることにもなりかねない。バランスが難しいところである。今日の日本のように長時間労働が蔓延した背景にこうした経済原理、競争原理が働いてきただけに、小手先での弥縫策だけでは解決が難しいともいえよう。

しかし、近年の光明といえるのはIOT、AI、ロボットといった人的資源に替わりうる情報通信技術、機械化、省人化の可能性が現実味を帯びてきていることであろうか。ボーモル病の桎梏から逃れることができるかもしれない時代となってきたわけで、大いに期待したいものである。

そしてサービス経済化がわが国より進んでいる米国であるのにもかかわらず労働生産性で大きく引き離されているのは、おそらくわが国が過剰なサービス競争とIOT等の技術活用の遅れていることが原因となっているのであろうと推測される。

さて、サービス経済化と労働生産性という観点から考えてみて改めて思うのは、働き方改革とは単に外見的、表面的な労働者の就労行動を改善することではなく、実は働かせ方を決定するわが国企業のビジネス・モデルそのものの変革を先行すべきではないかと感じるのである。

西久保 浩二

山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科 教授

一貫して福利厚生に取り組み、理論と実践の経験を活かした独自の視点で、福利厚生・社会保障問題に関する研究成果を発信している。

<公職 等>

「国家公務員の福利厚生のあり方に関する研究会」座長(総務省)

「国家公務員の宿舎のあり方に関する検討委員会(財務省)」委員

「PRE戦略会議委員(財務省)」委員

全国中小企業勤労者サービスセンター運営協議会委員

企業福祉共済総合研究所 理事(調査研究担当) 等を歴任。