山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科教授

西久保 浩二

11月9日に厚生労働省より「就労条件総合調査」発表された。令和3年1月1日現在の状況及び令和2年1年間の状況が採取されたもので、コロナ禍の労働費用の実態を捉えた最初の信頼度の高い定量調査といってよいだろう。日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく16大産業の常用労働者 30 人以上を雇用する民営企業を捉えているという点で代表性にも優れている。

本調査ではほぼ5年サイクルで福利厚生関連の費用が調査対象となっており、前回は平成28年調査となる。コロナ禍など影も形もなかった平和(?)な時代との対比ができるわけである。ただし、5年という時間が経過しているという点も重要で、この間の時代の流れ的な何かが投影されているとみてよいだろう。

今回はこの最新の調査から見えてくるものが何か、考えてみたいと思う。

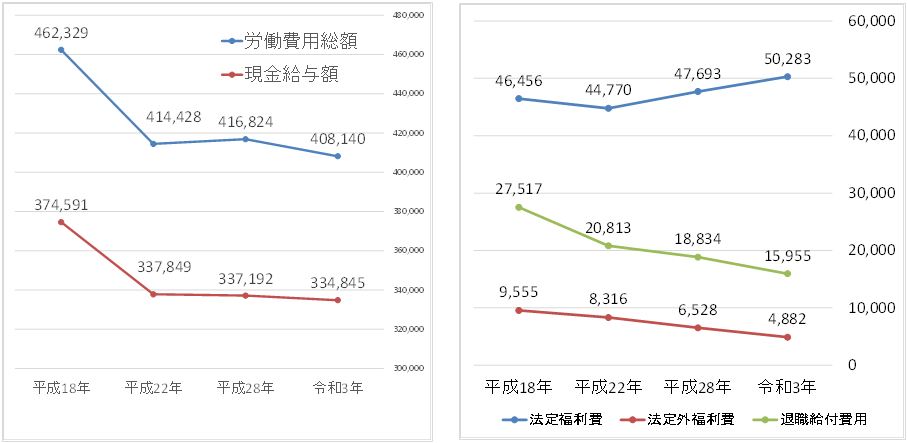

まずは労働費用の動きの全体をみていただこう。以下のようになった(表1)。

表1 令和3年度就労条件総合調査結果

(厚生労働省大臣官房統計情報部 n=4013)

ここで対前回比の部分に注目していただきたい。

労働費用総額が前回比-2.1%となり、うち最大部分の現金給与が-0.7%となっている。

この変化をどうみるか、見方はいろいろあるだろう。

5年という時間のなかで、物価が抑制されてきたとはいえ、「増えていない」と見えるのは自然であろう。

先の衆院選では「賃金を上げる、上げられない」といった主張が政策の論点になったとおり、国際比較の観点でみるとわが国の実質賃金の伸びが鈍いことは事実である。内部留保から労働配分へ、という声があがることにもある程度、首肯できる。まさに、その実態が表れたと言ってよい

一方で、コロナ禍真っ只中の調査としては「意外と減っていない」「持ち堪えている」という印象も持ってしまう。特に「現金給与」については残業代、つまり所定外賃金の減少が確実に生じている割には、1%以下の減少とは、筆者にも意外な結果であった。雇用の方が雇用調整助成金の増額で持ち堪えていた分、現金給与は大きく減少するのではないかと予想していたからである。詳細は産業別に丹念に見なければならないが、ともかく全産業的には現金給与の減少は抑えられたといえるだろう。

もう少し、長い時間経過でみたものが下図である。

ほぼ15年間の推移でみると、労働費用、現金給与ともに10年間程度はほぼ横ばいの状態にあることがわかる(図1 左図)。

では、現金給与がなんとかコロナ禍の影響に耐えたとすれば、福利厚生関連の費用はどのような動きを見せたのか。我々が大いに関心をもってみたいところである。

既に表1でも示したように、現金給与とは対比的に、といってよいほど大きな動きとなった。こちらも15年間、4時点の調査の推移で再確認してみよう。

図1 15年間の推移

やはり、なかでも最も気になるのは法定外福利費の動きである(図1 右図)。

前回の6,528円(従業員1人当たり月額平均)から、4,882円へと25%の大幅な減少となった。5年間とすれば年平均で6%弱の減少を続けたことになる。平成18年頃には中小・零細企業を含んだ当該調査でも9,555円あったことから見れば、まさにそこからは半減という結果である。

一方で着実に膨張しているのがやはり法定福利費である。今回も前回比で+5.4%と唯一増えており、金額自体も大きく、法定外福利費の10倍を初めて超えることとなった。労働雇用項目のなかで唯一の増加となった。

当該調査では過去値がなくて参照できないが、大企業層の福利厚生費を継続的に把握している日本経団連での法定-法定外の対比で、法定福利費が法定外福利費を上回ったのは、1971年(昭和46年)であった。この日経連調査の直近(2019年)の対比値は3.5倍である。

中小・零細企業を含んだ調査であることからすると、大企業層以上に、法定福利費の上昇が法定外福利費を厳しく抑圧している可能性を示しているとも考えられる。

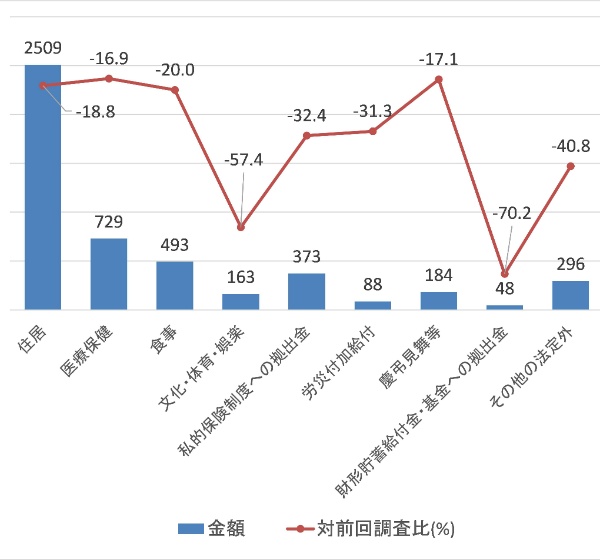

最後に、その大きく減少した法定外福利費の内部変化、個別費目の動きも確認しておきたい(図2)。やはり軒並み減少となっているが、格差がある。減少率の高いものとして「その他」を除くと「財形貯蓄給付金・基金への拠出金」が-70.2%、「文化・体育・娯楽」が-57.4%、「私的保険制度への拠出金」が-32.4%などとなっている。

財形貯蓄に関しては、この五年間も含めて低金利下でiDeCo、NISA、積み立てNISAなど税制優遇のある新しい仕組みが拡がるなかで資産形成のあり方、方向性が大きく変わり、ある程度予想された減少といえる。しかし、「文化・体育・娯楽」の大幅な減少は、これまでのトレンドからは予測できなかった動きではなかろうか。まさに突発的なコロナ禍の影響が表出した結果と考えられる。

図2 個別項目の変化(H28年調査との比較)

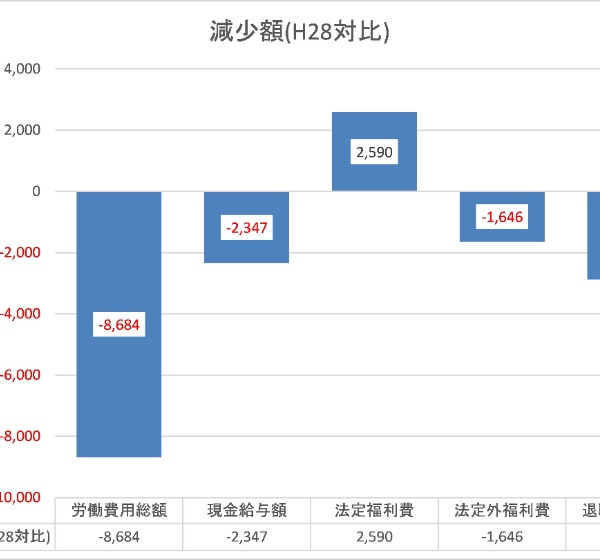

さて、以上のように労働費用の全体的な動き、そして我々が関心をもつ福利厚生費の動向をみてきた。最後に今回の結果のなかで福利厚生の全体的な枠組みでの位置づけと、変化の背景について確認しておきたい(図3)

労働費用総額が微減するなかで現金給与がほぼ維持されていた。しかし、法定外福利費が大きく減少した。つまり労働費用の減少分の多くの部分を担ったのが法定外福利費であるとみることができる。一方、法定福利費は給与とも連動する性格もあり、着実に企業負担を高めてきていた。この法定福利費の膨張が、法定外福利費を圧迫し、減少するという相対的構造は少子高齢化の進展のなかで長く続いてきた傾向である。この圧迫によって「ハコものからヒトものへ」という制度編成上の変革も進んできていた。

しかし、今回、減少率の大きい「文化・体育・娯楽」の動きなどは、まさに突発的なコロナ禍の影響が表出した結果と推測される。このほかにも「食事(-20.0%)」「医療保健(-16.9%)」などもコロナ禍に伴う働き方の変化、つまりテレワークの急速な拡大のなかで需要が大きく後退した結果でないかと思われる。

この「文化・体育・娯楽」の動きに象徴されるように、これまでの伝統的な福利厚生にとって、コロナ禍のインバクトは様々な限界、不適合を顕在化させるものとなった。

就活への活用も狙った豪華社員食堂はがら空きで、開店休業状態。社内イベント、社員旅行はもちろん中止もしくは無期限延期。これもお金をかけて新築、新改装した自慢の独身寮も、新入社員は自宅待機でのテレワーク、若い入寮社員達も狭い寮室に常時、留まる必然性もなくなり、普段は馴染んだ実家に戻ってテレワークで、出勤日だけに独身寮に宿泊利用ということに。このワークスタイルも意外とめったにできない親孝行だったりして歓迎されているようだ。家族向けの厚生社宅も、その存在理由はどうしても転居転勤が求められる大手生保など全国展開企業には不可欠なものであったわけだが、営業活動自体がリモート化できてしまうと、辛い転居、単身赴任を求める意味かなりは薄らいでくる。

7割テレワークとなった企業では出勤担当の社員が減ってしまい、休憩室、更衣室もガラガラ。宿泊施策も「他県をまたがる移動は自粛を」という声に押されて堂々とは利用できず。注目されてきた健康経営のなかでの健康増進施策もテレワークではなかなか難しい。万歩計を配布して社内ランキングで競わせて表彰までやって進めていた歩け歩け的運動施策も、在宅勤務では社員たちは億劫になり、出かけない。通勤があったからこそ、「二つ手前の駅でおりて、、、」歩数を稼げたのである。当然、運動不足が蔓延して“コロナ太り”という新たな生活習慣病が発生する始末。いやはや、ということである。働き方が変わることが、これまでの福利厚生にこれほど大きな影響をもたらすとは想像ができなかった。変革の大きなきっかけとなる可能性もあるだろう。

実はもう一点、下図のとおり、法定外福利費以外にも退職給付費用の減少も大きかったわけだが、これはおそらく長期的な傾向であってコロナ禍の影響ではなかろう。すなわち、確定給付型から確定拠出型への移行が進んできた中で企業負担はずっと掛け金ベースでは減少傾向を続けてきていたのである。同時に雇用が維持された以上、退職一時金などの退職給付費用の増加も避けられているだろうから全体として減少することになる。

こうして全体を概観してみると、労働費用のなかでは法定外福利費だけが大きな悪影響を受けたのではないか、とみることができる。このインパクトがコロナ禍収束後には回復する一過性の影響となるのか、あるいは何か大きな構造変化が求められていることを意味しているのか。引き続き、動きを見守りたいところである。

図3 増減の構造(H28年調査との比較)

西久保 浩二

山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科 教授

一貫して福利厚生に取り組み、理論と実践の経験を活かした独自の視点で、福利厚生・社会保障問題に関する研究成果を発信している。

<公職 等>

「国家公務員の福利厚生のあり方に関する研究会」座長(総務省)

「国家公務員の宿舎のあり方に関する検討委員会(財務省)」委員

「PRE戦略会議委員(財務省)」委員

全国中小企業勤労者サービスセンター運営協議会委員

企業福祉共済総合研究所 理事(調査研究担当) 等を歴任。