山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科 教授

西久保 浩二

新年を迎え、いよいよ2019年5月には平成が終わり、新たな元号に変わる。平成というひとつの激動の時代が終わる。

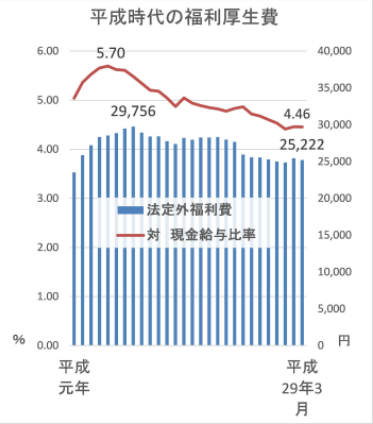

日本企業の福利厚生にとってこの平成時代、三十年とは何だったのか。

この時代の動き、そしてその意味することを考えてみたい。

まず福利厚生が、二つの大きな環境変化に直面し、翻弄された時代ではなかったろうか。すなわち昭和期の高度成長期の終焉に始まり、国内では世界に類を見ない深刻な「少子高齢化」が表出し。一方で、世界では市場、労働、経営と多面的に「グローバル化」が急進展した。平成時代とは、この内外の大きな二つの環境変化に直面した時代であった。

この両環境変化の強いインパクトは、昭和期に成立した「日本的経営」と呼ばれた世界に誇る成長モデルをも陳腐化させ、そして機能不全をもたらすこことなった。

強いインパクトの影響は、まず国際競争に現れた。すなわち、グローバル化が世界市場において低労務費、大量労働力を軸に成長し始めたアジア諸国との製品市場における直接的な競争、特に価格競争を現実のものとした。世界市場では、コモディティ化した衣料、家電、自動車といった分野で低価格製品が溢れかえることになる。

しかし、わが国内で進行していた少子高齢化は、「日本的経営」という成長モデルの高コスト構造、固定的コスト構造という弱点を増幅させた。年功賃金、終身雇用慣行、確定給付型企業年金、そして手厚い福利厚生など、モデルを構成していたいずれの基本要素も、それら市場で先行していた世界市場において価格競争を戦うには大きなハンディキャップとなった。加えて、賦課方式に基づく社会保障制度の下での事業主負担(法定福利費)の膨張が国内企業の国際競争の足を引っ張った。

新たな競争優位の形成のために、価格競争ではなく、さらなる高品質を目刺すと同時に、模倣ではないイノベーション(創造的革新)に立脚した競争優位への転換が叫ばれたが、未だその変革は道半ばである。平成時代は日本企業のこうした新たな成長・生存モデルを模索する過程でもあった。

こうして平成時代には、年功賃金、終身雇用、そして手厚い福利厚生などで構成された高度成長期の人材育成・活用システムが国際競争力を担保するものでなくなったとの共通認識が拡がるなかで「日本的経営」の解体が進行する。

成果能力主義が拡がり、リストラや非正規化が常態化した。退職給付制度も一変した。そして「衣・食・住・遊」の幅広い分野での豊かさを具現する生活支援を、正規従業員の生活の隅々まで展開していた伝統的な福利厚生にも労使双方から疑問が呈せられるようになる。福利厚生にも歴史的な変革が求められた時代となったわけである。

バブル崩壊後に大手家電企業が打ち出した福利厚生の賃金化、あるいは大手情報企業が福利厚生からの全面的な撤退を表明した動きが象徴的な出来事であった。これらの動きは福利厚生不要論とも呼ばれた動きである。

90年代初頭には福利厚生の総合的なアウトソーシングが始まる。それまでの自前、自製主義による高コスト、固定的コストから脱して、抵コスト、変動的コストへの転換のためには最善の方式であった。合わせて、従業員のニーズの多様化、非正社員の増大、女性の社会進出などの福利厚生の需用者の変化への適応のためにもアウトソーシングへの転換は有効なものとなった。

一定の豊かさを得たわが国の従業員達の福利厚生に対するニーズは当然、多様化する。と同時にリスクへの対処には専門性が求められる。多様性と専門性を満たす福利厚生の提供には自製方式だけでは耐えられなかったわけである。

さらに90年代半ばには、カフェテリアプランが初めてわが国に導入されることが明らかになる。

先駆者となった大手教育サービス企業では、女性活躍の先進的企業であったこともこうした新方式の導入を後押しした。「属人的な事情を極力反映させない新しい公平の概念」という表現で同プランの導入の意義を示していた。

それまでの伝統的な福利厚生では、「新規学卒・男性・正社員」という単一の需用者を想定した上で、企業が「お仕着せ」と呼ばれたように制度利用のパターンを特定し、逐次、提供されていた。

しかし同プランは従業員たちに多様な選択肢の中から、自らが望む生活設計の下での「自律的な選択」が求められた。すなわち「与えられる福利厚生」から「自分で選ぶ福利厚生」へと変わった瞬間であった。

アウトソーシングやカフェテリアプランといったエポックメーキングな動きから始まった平成時代の福利厚生の変化は、その後も拡がると同時に、長く制度編成のあり方を方向付ける。

戦後から高度成長期に形成された「手厚い福利厚生」と称されたわが国の福利厚生は「衣食住遊」の幅広い分野での豊かさを具現する生活支援を、自製方式で提供するものであったが、特に社宅・独身寮、社員食堂、保養所、医療、運動施設等の「ハコもの(施設型)」にサービス提供の軸足を置いた制度群として成立した。この伝統型の福利厚生が先の環境変化のインパクトを受ける過程で大きく変質,後退した。

法定外福利費全体を縮小させるために「ハコもの」の廃止・縮小が始まり、それに替わる「ヒトもの」に軸足が移った。「ヒトもの」と筆者が1998年に名付けた制度群で、健康・医療支援、出産・育児、老親介護との両立支援、自己啓発、老後に備えた資産形成等など、従業員自身(ヒト)の生活設計上、職業生活上のリスクや課題を直接的に支援する制度群である。

平成時代は、この「ハコもの」から「ヒトもの」へという制度編成上の変質が大きく進行した時代であった。

最も劇的に変化したのが「出産・育児」支援である。

同調査の平成元年調査では従業員一人あたり、わずか23円であった支出が、平成29年3月時点には368円、実に16倍に増加した。他にも、ヘルスケアサポート(102.2%増加)、「医療・保健衛生施設運営(73.7%増加)など健康関連の伸びが著しい。

一方で「文・体・レク施設・運営」は38%の縮小、「給食」も20%と「施設型施策」は縮小をみせている。

この間、つまり平成元年からの法定外福利費は『「ハコもの」から「ヒトもの」へ』という編成上の動きに通じて、漸進的に二つの環境変化への適応を果たしてきたともいえるだろう。

さて、今、平成という時代が終わろうとする中で、わが国の福利厚生は、新たな時代にどのような方向性、戦略性をもって進化していくべきなのだろうか。

働き方改革が始まるなかで、企業にとっては新たな国際競争力を担える水準での労働生産性の向上が急務である。その核心ともすべき懸案である継続的な創造的革新を実現しなければならない。従業員にとっても育児,介護、疾病等の両立を含めたワークライフバランスの確立、人生100年時代を見据えた健康管理、老後の資産形成など、より戦略的な生活設計が若年期から求められている。

新たな時代には、こうした課題やリスクがさらに拡がるなかで福利厚生の担うべき役割が何なのか、労使が改めてスタートラインに立って熟議すべきなのではなかろうか。

西久保 浩二

山梨大学 生命環境学部 地域社会システム学科 教授

一貫して福利厚生に取り組み、理論と実践の経験を活かした独自の視点で、福利厚生・社会保障問題に関する研究成果を発信している。

<公職 等>

「国家公務員の福利厚生のあり方に関する研究会」座長(総務省)

「国家公務員の宿舎のあり方に関する検討委員会(財務省)」委員

「PRE戦略会議委員(財務省)」委員

全国中小企業勤労者サービスセンター運営協議会委員

企業福祉共済総合研究所 理事(調査研究担当) 等を歴任。