日本医師会認定産業医

長谷川 義真

皆さんは大根を切った際に穴がスカスカに開いていて残念な気持ちになったことありますか。これは大根の水不足によって起こる現象で鬆(す)が入るといいます。

この難しい漢字を用いた病気の名前に骨粗鬆症(こつそしょうしょう)という病気がございます。

骨が脆くなって骨折しやすくなる病気ですが、休業4日以上の転倒災害の約67%で骨折が発生してしまう要因の1つです。

今回は普段から転倒災害防止を取り組まれている企業担当者の皆様に働く世代こそ知ってほしい骨粗鬆症についてお知らせします。

骨粗鬆症は「骨の強度が低下し、骨折しやすくなる病気」です。普段ご自身の骨を触ってみても、変化がないようにみえますが、骨は日々骨を壊しては作り直す作業を繰り返しています。この繰り返しが加齢、栄養、性ホルモン量の減少によりバランスが崩れ、骨が脆くなります。主に背骨や大腿骨、腕の骨が転倒した際に骨折しやすくなりますが、中には知らないうちに骨折していることもあります。

骨粗鬆症は高齢者の病気のイメージですが骨の強度を決めるのは成人してから働いている間の生活スタイルで決まることがわかってきました。

特に若年女性における過剰なダイエットが様々な健康障害を起こすと危惧され、2025年4月に日本肥満学会が新たな疾患概念としてFemale Underweight/Undernutrition Syndrome(FUS)(女性の低体重/低栄養症候群)を提唱されるなど働く世代の女性から高齢者までの病気ともいえます。

また男性も緩やかですが加齢や生活習慣の影響があります。例えば肉体労働の男性とデスクワークの男性では股関節の骨密度が優位に高い傾向があるなど骨量に個人差があります。

従業員の方々が骨折をしてしまうと部位によりますが、復帰までに重労働作業で受傷後2~3ヶ月、軽作業、デスクワークでも1ヶ月から2ヶ月程度かかります。企業にとっても今後労働者の高年齢化が進むなか、労働力の喪失や生産性低下につながる問題です。

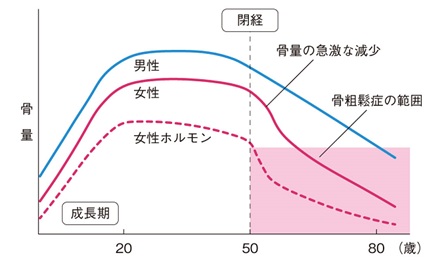

骨量(骨の強さの目安)は20〜30代でピークを迎え、その後は年齢とともに減少していきます。特に女性は閉経を境に女性ホルモンの分泌が急激に減少し、骨量の低下が加速します。つまり、骨粗鬆症を防ぐためには「骨がまだ十分に強い時期から予防を始めること」が非常に重要です。(図参照) 図:年齢と閉経にともなう骨量の変化(概念図)

図:年齢と閉経にともなう骨量の変化(概念図)

出典:骨粗鬆症 検診・保健指導マニュアル 第2版. 2015.

予防の柱は以下の3つです。

ご自身の骨の強度を知る機会として健康増進法という法律のもと、40~70歳の女性に5歳刻みで実施とされていますが、市町村においても努力義務となっており受診率は2023年の調査では5.7%と低く推移しています。しかし自治体によっては骨密度検査の費用を補助または助成している場合があります。

また健康経営の一環で、定期健康診断にオプションとして骨粗鬆症検診を組み込む取り組みをされている企業もあります。特に女性従業員や50歳以上の社員には有用ですので一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

受診できる場所:整形外科病院、各検診機関

内容:問診と骨量測定(測定時間数分、レントゲン撮影を使用)

結果:骨密度は若い成人の平均値と比較して診断され、70%以下になると骨粗鬆症とされます。

骨粗鬆症は、本人にとっての生活の質を低下させるだけでなく、家族や社会、企業にも大きな影響を及ぼす疾患です。しかし、早期に予防・検診を行うことで、そのリスクは大幅に低減できます。 皆さまには、従業員の健康を守る立場から「中高年期からの予防」と「検診の推奨」をぜひ取り入れていただきたいと思います。

日本肥満学会 https://www.jasso.or.jp/

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025

http://www.josteo.com/data/publications/guideline/2025_01.pdfindd

公益財団法人 骨粗鬆症財団

https://www.jpof.or.jp/research/kenshin.html

Associations between objectively-measured sedentary behaviour and physical

activity with bone mineral density in adults and older adults, the NHANES

study.BoneVolume 64, July 2014, Pages 254-262