日本医師会認定産業医

若林 佳奈

7月28日は世界肝炎デー

皆さん、「肝炎」という言葉を聞いたことがありますか?テレビCMなどで耳にしたことがあるかもしれません。

肝炎は日本国内で「国内最大級の感染症」とも言われていますが、多くの方がそのリスクや検査・治療法についてよくご存じないかもしれません。

実は、肝炎は私たちの健康や働き方にも大きく関わる病気です。世界保健機関(WHO)は2010 年に、世界的レベルでのウイルス性肝炎のまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消や感染予防の推進を図ることを目的として、7 月28 日を「World Hepatitis Day(世界肝炎デー)」と定め、肝炎に関する啓発活動などの実施を提唱しました。

これに呼応して、7月のコラムでは、働く皆さんと、皆さんの健康をサポートする人事担当者の方に向けて、肝炎ウイルスについて知っておいて損はない!情報をお伝えします。

肝炎とは、肝臓の細胞が壊れてしまう状態を指します。肝臓は、食べ物から得た栄養素を体に利用しやすい形に変えて貯蔵し、体内の有害な物質を解毒して体の外へ出すなど、生命維持に欠かせない大切な働きをしています。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれており、病気がかなり進行しないと自覚症状が出にくいという特徴があります。急性肝炎の場合は、だるさや食欲不振、吐き気、黄疸(白目や皮膚が黄色くなる症状)、重症化すると意識障害など、さまざまな症状が現れ、命の危険を伴うこともあります。一方、慢性肝炎の場合は、これといった自覚症状がほとんどありません。

しかし、肝炎が続くと、肝臓は徐々に硬くなり、「肝硬変」という状態に進みます49。肝硬変になると肝臓の機能が大きく低下し、むくみや腹水、黄疸(白目や皮膚が黄色くなる、かゆみ)などのつらい症状が現れることがあります。さらに、肝硬変や慢性肝炎の状態が続くと、肝がんが発生するリスクが非常に高まります。特に、ウイルス性肝炎は肝がんの原因の大部分を占めています。まれに、肝炎を起こしていなくても、いきなり肝細胞癌を起こす方もいます。

肝炎の原因はさまざまですが、最も多いのがウイルスによるものです。

肝炎ウイルスにはいくつかの種類(A型、B型、C型、D型、E型など)がありますが、日本国内で特に注意が必要なのはB型とC型です。

A型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルス

主に食べ物や水を介して口から感染します(経口感染)。

A型は生ガキなどの魚介類。

E型は豚肉(特にレバーやホルモンの生焼け)、イノシシやシカの肉などジビエと呼ばれる肉を食べることで感染します。

これらのウイルスによる感染は、一般的に長く続かず、急性肝炎を発症して治ることが多いです。食品は中心部までしっかり火を通して食べることが予防になります。

B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルス

主に感染している方の血液や体液が、傷口や粘膜などを通じて体の中に入ることによって感染します。

具体的な感染経路としては、過去の輸血や血液製剤、注射針の使い回し、滅菌が不十分な状況でのタトゥーやピアスの穴開け、性行為などがあります。

出産時の親から子への「垂直感染」もありますが、現在は予防策が進み、母子感染はほとんど防げるようになっています。

B型・C型肝炎ウイルスは、一度感染すると体がウイルスを排除できずに、長い間感染が続いてしまうことがあります。これが慢性肝炎の原因となり、肝硬変や肝がんに進展するリスクを高めます。

ただ、ここで特に知っておいていただきたい大切な点は、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスは、日常的な接触ではほとんど感染しないということです。会話や握手、一緒に食事をする、同じ場所で働く、お風呂に入る、といったことで感染する心配は基本的にありません。

誤った認識によって、肝炎ウイルスに感染した方が職場や社会で偏見や差別を受けるようなことは、あってはならないことです。病気に関する正しい知識を持つことが、お互いを支え合う社会づくりにつながります。

慢性肝炎は自覚症状がないまま進行することが多い病気です。知らない間に病気が進んでしまうことが最も怖い点です。そのため、自分が肝炎ウイルスに感染しているかどうかを知るための検査が非常に重要になります。

自覚症状がなくても、一度は肝炎検査を受けることが大切です。

厚生労働省は、すべての国民が、少なくとも一生に一度は肝炎ウイルス検査を受ける必要があるとしています。

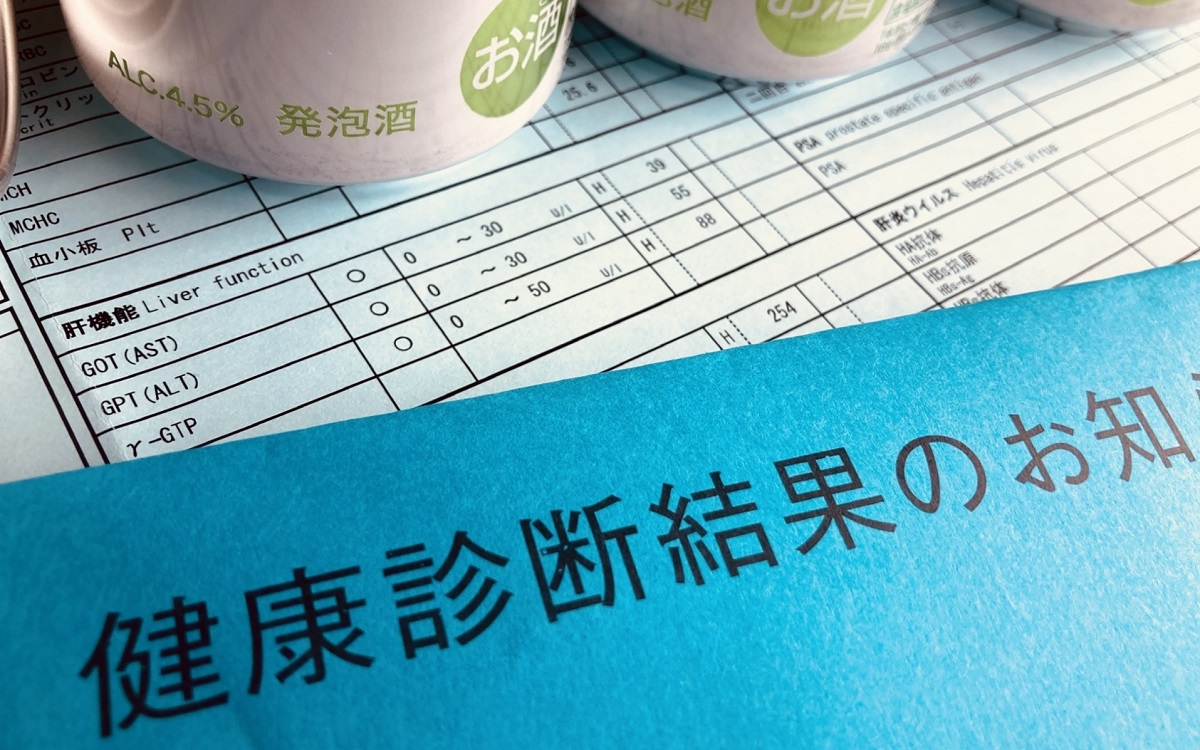

検査は簡単な採血1回で済みます。B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかはHBs抗原という項目を、C型肝炎ウイルスはHCV抗体という項目を調べます。血液検査だけで分かるため、すごく簡単です。

検査は、職場の健康診断で実施される場合があるほか、お住まいの自治体や、病院、保健所などで受けることができます。無料で受けられる場合も多いです。インターネットで「肝炎ナビ」と検索すると、お近くの検査可能な医療機関や保健所を探すことができます。

検査を受け、もし感染が分かっても、それは悪いことだけではありません。なぜなら、今はウイルス性肝炎に対する非常に効果的な治療法があるからです。早期にウイルス感染を発見し、適切な治療を受けることで、肝硬変や肝がんへの進行を抑えることが期待できます。早期発見・早期治療が、あなたの健康と将来を守る鍵となるのです。

検査は「受けっぱなし」にせず、必ず結果を確認すること、そしてもし陽性だった場合は、症状がなくても必ず医療機関を受診することが大切です。静かに病気が進行してしまう可能性があるからです。

ウイルス性肝炎は「治らない病気」というイメージを持っている方もいるかもしれませんが、医療は大きく進歩しています。

C型肝炎

かつては副作用の多いインターフェロン治療が主流でしたが、2014年頃からは飲み薬(抗ウイルス薬)を数ヶ月飲むことで、体からウイルスを排除できる時代になりました。治療効果は非常に高く、副作用も少ない薬が主流です。

B型肝炎

C型のようにウイルスを完全に排除することは難しい場合が多いですが、飲み薬(核酸アナログ製剤など)でウイルスが増えるのを抑え、病気の進行(肝炎、肝硬変、肝がん)をコントロールできるようになっています。

この飲み薬は基本的に継続的な服用が必要ですが、副作用が少なく効果が続く薬が開発されています。お薬を飲み続けることによって、肝硬変や肝臓がんへの進行を抑える効果が期待できます。

治療の進歩により、心身への負担がより少ない治療が可能になったことから、肝炎患者が働きながら治療を続けられるような環境整備(治療と仕事の両立支援)が重要視されています。企業には、通院のための休暇付与など、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」などを参考に、従業員が治療と仕事を両立できるよう配慮することが求められています。治療にかかる費用についても、公的な助成制度がありますので、医療機関にご相談ください。

B型肝炎やC型肝炎の予防には、血液や体液を介した感染を防ぐことが基本です。具体的には、以下のような注意が必要です。

① 滅菌されていない注射器や器具の使用を避ける。

② 刺青やピアスの穴開けを行う際には衛生管理が徹底されている場所を選ぶ。

③ 安全な性行為を心がける(無防備な性交渉を避ける、コンドームを使用するなど)。

④ 他人の血液が付着している可能性のあるものに直接触れない。

また、B型肝炎にはワクチンがあります。日本では2016年から子供への定期接種が始まっていますが、大人になってからでも任意で接種を受けることができます。ワクチン接種により、B型肝炎ウイルスへの感染を予防することができます。

A型やE型肝炎の予防には、食品(特に肉や魚介類)にしっかり火を通すことが大切です。

職域におけるウイルス性肝炎対策は、国の肝炎対策基本指針に基づき、一層の推進が求められています。従業員の健康管理の一環として、以下の点にご協力をお願いいたします。

・肝炎ウイルス検査の受検勧奨を行い、検査の意義を周知する。

・従業員が検査の受診を希望する場合、機会拡大の観点から配慮する。

・健康診断時に併せて検査が実施されるよう取り組む。

・検査の受診有無や結果などが、本人の同意なく他の人に知られることのないよう、プライバシー保護に最大限配慮する。

・従業員が肝炎の治療と仕事の両立が行えるよう、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」などを踏まえ、通院に対する休暇付与など、特段の配慮を行う。

・職場や採用選考において、肝炎患者・感染者が差別を受けることのないよう、正しい知識の普及を図る。

職場での啓蒙にご活用いただきたいのは、厚生労働省の「知って、肝炎プロジェクト」の啓発資材や情報です。肝炎の正しい知識の普及と検査受検促進を目的とし、情報提供していますので、これらを活用し、職場での肝炎に関する正しい知識の普及にご尽力いただけますと幸いです。

肝炎は、正しく知って、早く見つけることで、病気の進行を抑え、つきあっていくことができる病気になっています。初期には症状が出ないことが多いからこそ、検査を受けることが大切です。

まずは、このコラムを通じて「肝炎ウイルス検査を受けてみようかな」と思っていただけたら嬉しいです。そして、検査を受け、もし感染が分かっても、悲観することはありません。今は効果の高い治療法があり、働きながら治療を続けることも可能です。

職場の皆さんが肝炎について正しい知識を持ち、お互いを支え合える環境を作っていくことが大切です。ぜひ、ご自身の健康のため、そして大切な働く仲間のためにも、この機会に肝炎について考えてみてください。